Евгений Добренко. Фото: Labyrinth

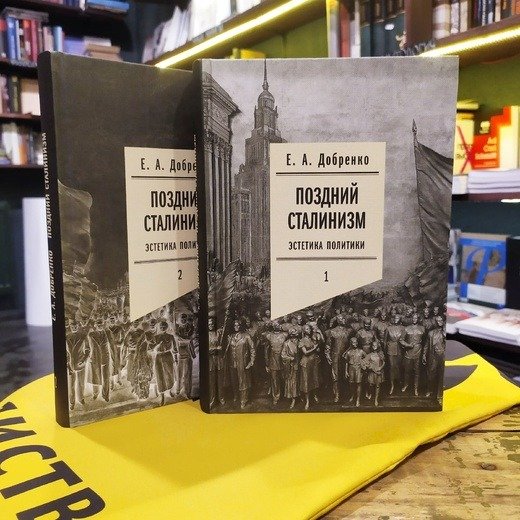

Не имея представления, что нас ждет в будущем, поскольку настоящее мешает его спрогнозировать, мы все пристальнее вглядываемся в недалекое прошлое. Власти — в позднесталинский период, когда творился миф о войне и новом советском человеке. Граждане, вкусившие плоды свободы, — в перестроечные времена, в надежде разобраться, когда и почему они промахнулись мимо цели, мимо достижения цивилизованной, достойной, мирной и благополучной жизни. А добросовестные ученые пытаются собрать этот сложный пазл, чтобы увидеть картину в целом. Среди них Евгений Добренко, известный историк культуры, профессор Венецианского университета, автор фундаментального двухтомника «Поздний сталинизм. Эстетика политики» (НЛО), с которым обсуждаем корни этой одержимости историей.

— В своем исследовании позднесталинского периода вы показываете, как формировался миф о войне и советском величии, о всепобеждающем вожде и величайшем государстве, о враждебности Запада и русской национальной исключительности, об обидах, украденной славе, мессианстве. Выходит, что нынешней власти не пришлось изобретать ничего нового? А требовалось только одно — затоптать те достижения перестройки, которые были направлены на формирование другого мировосприятия нации. Кажется, у нее это получается в результате незатейливого приема — объяснить большинству, что проводник этих гуманистических идей Горбачев — слабак, который развалил, допустил, не удержал… А поднял страну с колен совсем другой правитель. Миропонимание нации определяет запрос на определенный тип политического лидера?

— Мое отношение к Горбачеву я высказывал уже много раз, оно очень простое и сводится, в принципе, к тому, что Горбачев — это лучшее, что случилось с этой страной за полтора столетия после правления Александра II. И здесь есть историческая рифма. Россией вообще надо заниматься не историкам, а стиховедам, чтобы лучше понимать, где в ней перекрестная рифма, где параллельная.

Александр II в своём кабинете в Зимнем дворце. Фотограф С.Л. Левицкий

— История не повторяется, она рифмуется, как сказал Марк Твен.

— Александр тоже приступил к реформированию, когда реформы не просто назрели, но перезрели. И так же эти реформы воспринимались как далеко несовершенные. И так же оказались трагически сорванными. Я говорю, «трагически» не только в персональном смысле — слава богу, Горбачев дожил до преклонных лет, в отличие от убитого царя, — а трагически для истории страны. Потому что его наследники — Александр III и Николай II эту страну успешно угробили.

Приблизительно то же самое происходит после Горбачева. Его кардинально важные реформы оказались в общем-то сорваны. Одним они казались недостаточно радикальными, другим, наоборот, — слишком радикальными и лишившими их тех привилегий и материальных благ, которыми они располагали до реформ. В этом выразительное сходство судеб этих двух политических фигур. Точно та же параллельная рифма с Николаем I и нынешним правителем.

Когда меня спрашивают о том, когда страна прошла точку невозврата, я, отматывая время назад, прихожу к одной и той же точке, а именно к Николаю I.

— Я понимаю, что для историка важно видеть связь между историческими явлениями, но и человек, далекий от науки, все время ищет эти переклички с прошлым, гадает, с какими временами связана наша действительность. Почему это важно делать?

Николай I

— Потому, что важно понимать роль личности в истории страны, а также на примере вот этих временных сопоставлений прогнозировать будущее.

Именно Николай I нанес дореволюционной России удар, от которого она уже никогда не оправилась. Его правление было мрачным, совершенно бездарным и закончилось позорной Крымской войной, это все признают, однако, мне кажется, нет понимания роли этой личности в масштабах истории страны. Тот факт, что Николай не предпринял необходимых реформ и заморозил страну на 30 лет, оказался абсолютно роковым. Эти 30 николаевских лет не позволили сформироваться двум поколениям свободных людей, способным составить основу среднего класса и удержать Россию от катастрофы, случившейся в 1917 году. Одним словом, если вы меня спросите: кто та Аннушка, которая разлила масло, — я отвечу: Николай I. Голова Берлиоза, которая покатилась в 1917 году, — это уже последствия. Когда ты находишься внутри истории, ты этого не видишь. Но когда смотришь в исторической перспективе, то понимаешь, где была точка невозврата и где — окно возможностей.

Крымская война. Деталь панорамы Франца Рубо «Оборона Севастополя» (1904)

— Если бы элита не сопротивлялась назревшей модернизации страны, то модернизация и 1861 года, и 1905 года могла бы быть еще успешней. На наших глазах свернулись реформы, начатые Горбачевым. Какова природа противодействия властных элит развитию России?

— За спиной у Горбачева не было ни исторической опоры в виде устойчивой демократической традиции, ни широкой поддержки даже интеллигенции — у нее недоверие вызывает всякий политик, ориентирующийся на логику политического, а не на интеллигентские ценности. Мне кажется важным понимать, что значение, роль, ум, искусство политического деятеля состоят не в том, чтобы прислушиваться к голосу народа, чувствовать настроения людей, быть искусным дипломатом. Это все инструменты. Главное не в этом. Главное — в том, чтобы политический деятель понимал логику и динамику исторического процесса. И искусство политика — как искусство возможного в том, чтобы… К сожалению, трудно подобрать слово в русском языке, вот в английском есть слово negotiate; если грубо переводить, то оно означает «торговаться» —

найти возможность встроиться в процесс таким образом, чтобы страна прошла неизбежный исторический период с наименьшими потерями, а возможно, и приобретя что-то.

Редчайшее качество, но самое главное. Поэтому как политическая фигура Горбачев на голову выше Путина.

— Много ли в ХХ веке было успешных политиков с таким мышлением?

— Единицы. Черчилль был такой, Рейган. Они обладали чутьем, в каком направлении надо двигаться. Черчилль совершенно не хотел делать как политик то, что вынужден был делать как премьер-министр Великобритании. Человек, всю свою политическую карьеру построивший на укреплении Британской империи, оказался в роли главы государства, вынужденного входить в процесс распада империи. И он делал это не потому, что разделял эти взгляды, а потому, что понимал: это исторический процесс, поменять его не может никто. Если ты капитан на «Титанике» и судно движется на айсберг, то твоя задача не в том, чтобы бороться с айсбергом, а в том, чтобы его обойти. И Горбачев это прекрасно понимал, даже, может, и не понимал, но чувствовал. У него было это чутье политика, сделавшее его ключевой фигурой своей эпохи.

Рональд Рейган и Михаил Горбачев в Женеве, 1987 г. Фото: ТАСС

— Страна много раз сознавала необходимость перемен, но каждый раз попытка реформ заканчивалась закручиванием гаек, усилением реакции. Это наш «особый путь» или есть объективные причины для этого?

— Знаете, у меня есть очень хороший друг и коллега, американский историк Джеффри Брукс, автор многих интересных и важных книг по русской истории. Мы как-то с ним разговорились, и я спросил: «Джефф, почему вы занялись русской историей?» Он сказал: «Понимаете, мне ужасно жалко эту страну, мне ужасно жалко Россию». Спрашиваю: «Почему вам ее жалко?» — «Это несчастная страна, это такой кентавр, который борется сам с собой: европейская христианская страна, которую засунули в азиатское государство».

И вот эта внутренняя дихотомия, заложенная в российской государственности изначально, искривляет все ее начинания. Ведь Российское государство — это разросшееся Московское княжество, созданное Ордой для определенных целей на оккупированных территориях, которое худо-бедно европеизировалось, но сами основания этого государства сохранились. В этом уникальность русской государственности. С одной стороны, этнически и культурно европейское население, христианское по вере, а с другой — настоящая восточная деспотия в форме государства.

—Тем не менее цифры показывают, что в конце XIX — начале XX века Россия развивалась быстрее ведущих европейских стран, среднегодовой темп промышленного развития в 6,65% не снился нам и сегодня.

— Ну отскок ото дна всегда дает большой рост. Главное, сделать его устойчивым. Кроме того, экономический рост — лишь одна из предпосылок развития страны. В ее истории, конечно, возникали развилки, когда правитель был достаточно силен и амбициозен, чтобы выбить страну из этой колеи. Самый яркий из них Петр Первый. Но мы знаем природу петровских реформ — он страну хотел реформировать экономически, при этом сохранив политическое управление в прежнем режиме. Ну вот и сохранил на века. Давно понятно, что между политикой и благосостоянием страны существует прямая связь, а российское государство пытается модернизировать страну, сохраняя политический статус-кво. И все предсказуемо заканчивается катастрофой. Никуда не деться от политической культуры, сформированной столетиями. Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, чтобы появилось поколение, не рожденное в рабстве.

Нескольких лет либерального правления для формирования другого менталитета явно не хватит.

— Вы в своем двухтомнике «Поздний сталинизм» написали критическую биографию эпохи, отойдя от канонов и концентрируясь на неочевидном. Говоря о наших временах, на чем неочевидном вы бы сосредоточились?

— Дело в том, что я писал книгу о позднем сталинизме как об исторической эпохе, закончившейся несколько поколений назад. Это значит, что мы можем на нее смотреть с высоты или со дна нашего исторического опыта.

Современная эпоха работает иначе, потому что ты не знаешь о ней самого в ней главного. Как в старой шутке про древних греков, которые не знали о себе главного — что они древние. Наша эпоха — сюжет развивающийся, незавершенный. Конечно, нынешняя ситуация во многом вылилась из позднесталинской эпохи, во многом продолжает ее, и поэтому можно сравнить, что похоже, что не похоже, но очевидно, что по целому ряду параметров она уникальна. Надо иметь в виду, что дореволюционная Россия была встроена в европейский оркестр, а Советский Союз был основой биполярного мира. Нынешняя же Россия никакой не полюс, она выглядит как полноценная страна-изгой. И последняя встреча президента с лидером Северной Кореи, одной из самых, если не самой одиозной диктатуры — вот нынешний уровень страны. Советский Союз никогда в таком положении не был. Он был страной, которую уважала, пусть не самая демократическая, половина мира. У него была масса симпатизантов в Западной Европе, особенно среди интеллектуалов левых убеждений. У современной России нет даже партнеров, кроме популистских партий на Западе и иранских аятолл на Востоке.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

— Путин вроде бы не был откровенным поклонником Сталина, но теперь он защищает советское прошлое и, похоже, собирается стать «отцом нации». Значит ли это, что он маскировал свой сталинизм, пока было неприлично в нем признаваться, или это неизбежное изменение сознания?

— Понятно, что политическая философия Путина произрастает из сталинской. Но есть здесь и другой аспект. Понимаете, он прежде всего гэбист. Отсюда его картина мира с обманом и самообманом, ностальгией по величию, конспирологической картиной реальности, с простыми ответами на сложные вопросы, навязчивые фантазии с образом врага на Западе — высокомерного, коварного, всесильного, вездесущего… Но сталинизм не только в этом.

Специфика ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ состояла (и вновь состоит) в том, что никогда ранее ни в одной стране мира секретная полиция не управлялась главой государства непосредственно. Такой ее сделал Сталин. Конечно, он не был формальным главой этой «конторы». У нее были свои начальники. Имена некоторых из них даже стали нарицательными (ежовщина, бериевщина). На самом деле все эти люди были лишь сталинскими порученцами. Ничем Сталин не занимался более тщательно, вникая во все детали, зная имена едва ли не всех основных следователей этого ведомства и ведущихся ими дел, как ГПУ-НКВД-МГБ. Он не только читал их сводки и отчеты, но редактировал стенограммы допросов, придумывал заговоры, дела и их сюжеты, следил за их ходом, назначал конкретных людей на конкретные операции, рассказывал, с кем и как следует «работать». Причем с самого начала до последних дней жизни.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Если бы кто-нибудь захотел представить себе, как были устроены сталинские мозги в виде помещения — с коридорами, проходами, кабинетами, лабиринтами, застенками, пыточными камерами, — у него получилось бы здание на Лубянке. Поэтому каждый человек в этом ведомстве является сколком сталинских мозгов. Каждый — хотя бы в малой степени — Сталин. Подобно тому, как Ленин лишь инаугурировал советский строй, а Сталин создал его экономические, политические, идеологические, культурные и иные основания, так же и с ЧК — Дзержинский лишь создал эту институцию и остался ее символом, а реальным создателем гэбизма был Сталин. Поэтому путинский «сталинизм» — просто часть его идентичности.

— Точно так же Путина было трудно заподозрить в антисемитизме, но последние события явно что-то сдвинули?

— Думаю, что антисемитом Путин не был и им не стал. Помните, когда он говорил про западных кураторов, поставивших этнического еврея президентом Украины для того, чтобы скрыть нацистскую суть режима, он так себя распалил, что начал выступать с филосемитскими заявлениями, типа — весь мир нацисты, а мы тут одни встали на защиту евреев от украинцев, виновных в Холокосте. Да и вообще, мы больше не Третий Рим, а мы второй Иерусалим, теперь мы сами будем защищать евреев. Вся его риторика, связанная с бандеровцами, строилась на том, что они чуть ли не более немцев виноваты в убийстве полутора миллионов украинских евреев. И объявляя это военным преступлением, довольно сложно вырулить на антисемитскую риторику, которую от него, конечно, уже давно ждут.

Последние события на Северном Кавказе, еврейский погром в Махачкале — это проявления бытового антисемитизма. Они нисколько не удивляют. Бытовой антисемитизм — обязательный атрибут патриархальных обществ. Вопрос не в том, есть ли он. Разумеется, есть и на Кавказе, и в глубинной России. Вопрос в том, станет ли он государственной политикой, системным явлением. Сегодня Путин использует антиизраильскую риторику. Но пока неубедительно и недостаточно системно. Все видят, что это чисто политическое маневрирование. Привечать ХАМАС в Москве назло Западу — это одно, а проводить антисемитскую государственную политику — совсем иное.

Аэропорт Махачкалы. Фото: Рамазан Рашидов ТАСС

— Вы считаете, что сфера политики сама по себе глубоко эстетична. Как бы вы описали эстетику сегодняшней официальной политики?

— Она менялась и меняется на наших глазах, хотя с самого начала строилась на убеждении, что Запад должен нас принять такими, какие мы есть. Да, мы не белые и не пушистые, но мы вам полезны. И действительно, Запад сильно кривил нос, но как-то принимал: деньги не пахнут, альтернативы нет и т.п. Это возбуждало аппетиты, режим становился все более отвязным, все смелее и смелее позволял себе делать вещи, в цивилизованном мире не принятые.

Интересно наблюдать эту деградацию режима, связанную с отказом от типичной для России симуляции цивилизованности. То есть вот у нас была дипломатия, вот у нас был рост сотрудничества, наращивание мягкой силы, культурные центры разные. Притом, конечно, что на Западе знали цену этим культурным центрам, понимали, кто сидит под зонтиком этих культурных центров.

— Тем не менее власти понимали нужду в респектабельности.

— Здесь что интересно. После войны Сталин решил переделать «Литературную газету». Он пригласил к себе руководство Союза писателей и начал им объяснять (как раз начиналась холодная война), что мы не можем в официальной печати сказать все, что хотим. А вот «Литературная газета» — орган Союза писателей, как бы общественной организации — может себе позволить говорить то, чего мы не можем. И это работало так: в газете «Известия» или в «Правде» писались тяжеловесные дипломатические тексты, ноты протеста, а «Литературная газета» печатала Кукрыниксов, фельетоны Давида Заславского, карикатуры на Трумэна в коротких штанишках… То есть Сталин понимал: это один регистр, а это другой регистр, и важно уметь их переключать.

Кукрыниксы, 1949 г. Из коллекции Александра Гареза

В нынешней России этого уже не нужно. А зачем? Дипломатии же не стало. Дипломатия — это процесс общения с партнерами. А если у тебя партнеров нет, говорить не с кем, тебе остается только площадная брань, так называемая мегафонная дипломатия, доступная твоим избирателям, и довольные ухмылки на заявления Северной Кореи, которая в официальных заявлениях называет экс-президента Америки Обаму обезьяной с нечистой кровью.

— Примерно на таком уровне начало говорить и наше Министерство иностранных дел.

— Когда ты теряешь цивилизованного собеседника, то сам начинаешь говорить на каком-то пещерном уровне, потому что не можешь ни до кого докричаться, тебя никто не хочет слушать, ты становишься настолько токсичным, что люди от тебя просто шарахаются. Поэтому единственный способ привлечь внимание — сделать что-то возмутительное, что-то такое, что заставит обратить на тебя внимание.

Это положение не просто унизительно, это поведение обиженного подростка, который спасается за бравадой, а на него все смотрят с сожалением.

— Допустим, «цивилизованный мир» перестал разговаривать с нашей властью, но готов ли он разговаривать с людьми, которые за границей выступают от имени России?

— Я вам так отвечу: западный мир будет и с Путиным разговаривать, когда Путин будет готов разговаривать. Мы же все это проходили. До 1939 года Советский Союз знать не знал никакой нацистской Германии — враг и все. После 1939 года он стал вдруг с пониманием относиться к ней, а с 1941 года он опять стал не знать ничего про Германию, кроме того, что это враг. Лучшими его друзьями стали США и Великобритания, которые до 1946 года были прекрасными союзниками, а потом опять стали врагами, и т.д. Это и есть политика, и это как раз нормально, здесь удивляться не стоит. А когда это произойдет? Ну это уже зависит от руководства России.

— Зинаида Гиппиус, впрочем, эти слова не только ей приписываются, говорила об эмиграции: «Мы не в изгнании, мы в послании». Ощущает ли нынешняя эмиграция свою миссию, как ее ощущала первая волна?

— Эмиграция — это всегда конкретные люди, по-разному относящиеся к стране, из которой уехали. Есть люди, полагающие, что у эмиграции есть миссия, и это убеждение особенно сильным было у эмиграции первой волны. Она была объединена общим ощущением потерянного рая и хотела донести это ощущение, сохранить его в культуре.

Вторая эмиграция, послевоенная, в основном военнопленные, люди, ушедшие с немцами с оккупированных территорий, была наименее продуктивна в творческом смысле. Но вот третья волна, творчески очень заряженная, отвергла идею миссионерства. Отчасти она сохранялась в правонационалистическом лагере, который возглавлял Солженицын, но даже в этом лагере было такое отвращение к существовавшему режиму в СССР, что они апеллировали к дореволюционной России, считали ее настоящим прошлым страны, отказывались от советского наследия в любой форме.

Евгений Добренко. Фото: ИСР

А в нынешней эмиграции прошлым являются либо последние 30 лет, которые потерянным раем назвать трудно, либо советское прошлое, которое потерянным раем назвать еще труднее. Понятно, что картинка, нарисованная Солженицыным и визуализированная Говорухиным в знаменитом фильме «Россия, которую мы потеряли», — это мифологизированная страна, которую можно принять в качестве идеала, если забыть, что это та же самая страна, где организовывались еврейские погромы, где было 90% неграмотного населения, где большая часть населения жила в скотских условиях… О каком послании здесь можно говорить? Собственно, мы в послании чего? Ничего. Мы ничего на своих, условно говоря, подошвах в новый мир не принесли.

— Как думаете, почему русская литература, пронизанная состраданием, идеей равенства и самопожертвования, не смогла уберечь нацию от презрения к гуманности и преклонения перед силой?

— Понимаете, литература никогда никого ни от чего не уберегала и не спасала. Это мы воспитаны на идее, что литература должна учить и воспитывать. Но она никогда никого ничему не учила и не научила. Вся литература, не только русская, пронизана состраданием — Сервантес, Гюго, Диккенс… Гете не спас немцев от нацизма, а Сервантес испанцев от франкизма. Знаменитые слова Герцена о литературе — «Мы не врачи. Мы боль» — напоминают об этом. Нельзя ожидать от культуры, чтобы она научила людей чему-то. Культура так не работает. Это сложный аккумулятивный процесс. А вся русская история противится какой бы то ни было аккумуляции. Она вся дискретна. Взгляните на ХХ век: четыре революции, две опустошительные мировые войны, несколько гражданских войн (если считать таковыми коллективизацию и Большой террор), смена трех экономических формаций… Как может культура накапливать, когда эта страна все накопленное тут же разрушает? Культура в таких условиях не работает. И потом, литература — это только часть культуры. А культура — это ведь не только искусство.

Есть, например, такая вещь, как политическая культура. Насилие, презрение к личности, подчинение интересов индивида интересам государства — отличительные черты этой политической культуры.

Что литература может сделать с ней? Ровным счетом ничего. Сострадать человеку, указать на угрозы, но не предотвратить или изменить.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

— Сейчас принято цитировать Ясперса по поводу личной и коллективной ответственности, но я вспомню его по другому поводу: «Человек становится тем, что он есть, благодаря делу, которое делает своим. И что бы ни происходило вокруг вас, в своем деле вы находите смысл жизни, опору для человеческого достоинства». Как вы относитесь к спорам о том, что должны делать актеры, музыканты, писатели, не имеющие возможности заниматься своим делом за пределами своей страны?

— Здесь следует различать два вопроса. Социальное поведение/позиция и ответственность за нее. И дело, которым человек занимается. Очень часто они расходятся. Сегодня мы являемся свидетелями этого. Хорошие актеры, музыканты, деятели культуры оказываются на «стороне зла». И я считаю правильным, что им закрывается выход к западной аудитории. Не в том только дело, что, раз они выбрали поддержку режима, им нечего делать в «недружественных странах», а в том, что культура несовместима с военными действиями. Нельзя нести со сцены идеалы гуманизма и поддерживать варварство. Другой вопрос — положение свободного художника в России. Мы видим, что оно становится невозможным. И страну покинули крупнейшие писатели, режиссеры, актеры, спортсмены. Они находят себе применение на Западе. Это чрезвычайно сложный и болезненный процесс. Но, видимо, таков выбор этих людей. Тот, кто может покинуть Россию, тот это сделал. Те, кто остался, сделали свой выбор. Это всегда индивидуальный выбор, где надо сбалансировать профессиональное и гражданское, что бывает очень сложно сделать. А значит, никакого универсального ответа на этот вопрос нет.

— Зайдя в книжный магазин в Лондоне, я увидела три стеллажа книг, посвященных России, среди которых много новых. Растет ли интерес к ней, как рос во времена холодной войны, могут ли наши уехавшие слависты рассчитывать на работу по специальности?

— Думаю, бума не произойдет, хотя многое будет зависеть от того, как будет развиваться нынешний режим. Но, конечно, экспертиза по России будет нужна. Не знаю, насколько удастся людям рассосаться здесь на всяких кафедрах, потому что места сокращаются, и сокращаются не только русисты, в тяжелом упадке находится вся гуманитаристика. Кризис liberal arts и liberal education в целом — это общий процесс на Западе, связанный с целым рядом причин, в том числе и финансовых. И я не ожидаю ренессанса русистики, полагаю, что она будет в общем нишевая. Холодная война, конечно, никуда не денется, но мне кажется, что она не будет сфокусирована на России. Как только горячая фаза противостояния пройдет, она перефокусируется на что-то другое, на Китай, например.

— Сокращение мест и финансирования связано с падением интереса к гуманитарным наукам?

— Конечно. Образование дорожает, особенно частные колледжи. Оно все больше превращается в профессионально ориентированное — я иду учиться на программиста, я иду учиться на врача, инженера, поскольку образование рассматривается как инвестиция. И, естественно, гуманитаристика просто выталкивается как не приносящая не то что больших доходов, но даже не окупается. Процесс займет много времени и не везде закончится так плачевно. В Гарварде, в Оксфорде всегда будут сильные кафедры, но, например, в Англии уже на моем веку закрылось больше половины программ, департаментов славистики.

— Не грозит ли это дегуманизацией общества?

— Несомненно, кризис гуманитарного образования, падения интереса к нему — это серьезный индикатор неблагополучия, но в итоге, я уверен, будет найден новый баланс.