18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГЕНИСОМ АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ИЛИ КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГЕНИСА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Примирившись с проделками шестого чувства, позволяющего со спины опознать русского любой национальности в любом городе мира, известный писатель Александр Генис в своей новой книге «Персоналии» пытается понять его механизм на примере видных и любимых авторов. Представленные тут портреты Александра Солженицына, Эдуарда Лимонова, Льва Лосева, написанные в его авторском жанре «герой и окрестности», дают представление о трех разных стратегиях существования в эмиграции, которая снова стала важным явлением для России. Книга выходит в «Редакции Елены Шубиной».

В Нью-Йорке русского любой национальности я могу узнать со спины, за рулем, в коляске.

Мне не нужно прислушиваться, даже всматриваться — достаточно локтя или колена.

Сознаюсь, что хвастовство мое обидно — как всякий приоритет универсального над личным. Никто не хочет входить в группу, членом которой не он себя назначил. Одно дело слыть филателистом, другое — «лицом кавказской национальности». Меня оправдывает лишь то, что, интуитивно узнавая соотечественника, где бы он мне ни встретился, я нарушаю политическую корректность невольно.

Примирившись с проделками шестого чувства, я пытаюсь понять его механизм. Жизнь полна необъяснимыми феноменами, и постичь тайну «русского» человека не проще, чем снежного, — неуловимость та же. Но и отступиться не выходит, потому что я сам такой и живу на перекрестке русской улицы с Америкой.

Эллины, жившие в сотнях враждовавших полисах, признавали своими говоривших по-гречески и молившихся олимпийским богам. Китайцами считались все, кто пользуется иероглифами. У русских, кем бы они ни были на самом деле, таким универсальным критерием служила «святая», как ее называл Томас Манн, литература.

И если евреи собрали канон во время вавилонского пленения, боясь без Библии затеряться среди чужих народов, то у русских это происходило в эмиграции.

Только на свободе, в стороне от безумной цензуры и бездарных начальников, вся написанная на русском языке словесность могла сложиться в один литературный материк без границ, где по соседству жили Бунин с Набоковым и Пастернак с Мандельштамом.

Третью волну, однако, на этот континент не брали, поэтому ей (нам) пришлось создавать свой архипелаг. Ради этого мы и уехали — чтобы делать то, чего не позволяли дома. Таким был наш вариант американской мечты.

Для тех, кто жил при тотальной цензуре, метафизическая цена книги была так высока, что свобода слова не знала конкурентов и была не средством, а конечной целью, преобразующей жизнь в праздник. И чем больше запретов выпадало на долю автора дома, тем с большим трепетом он относился к вольному книгопечатанию в гостях.

Иначе и быть не могло, потому что писателей сюда привела общая, как у Дарвина, эволюция. Выросшие на куцых свободах хрущевской оттепели, в брежневское время авторы мучительно искали щели в гипсовом монолите власти. Слава доставалась тем, кто научился с цирковой ловкостью ее обходить. Это искусство довели до совершенства лучшие авторы застоя. Одни, как Трифонов и Маканин, уходили в хитро сплетенную метафизику тусклой советской жизни. Другие, как Битов, обживали имперские окраины. Третьи обращались к истории, сочиняя свободолюбивые опусы в серии «Пламенные революционеры». Четвертые, как Аркадий Белинков в своем шедевре «Юрий Тынянов», занимались якобы литературоведением.

Понятно, что главным приемом такого письма служил перевод с русского языка на эзопов: говорим одно, понимаем другое, причем не совсем понятно, что.

Ответ на этот вопрос отечественная литература получила, когда стала зарубежной. Но до этого она должна была пройти еще два этапа. Первый — самиздат. Второй назывался «тамиздатом». Вслед за напечатанными на Западе книгами туда же отправлялись их авторы, чтобы создавать литературу третьей волны: сперва в борьбе с цензурой, а потом без оглядки на нее.

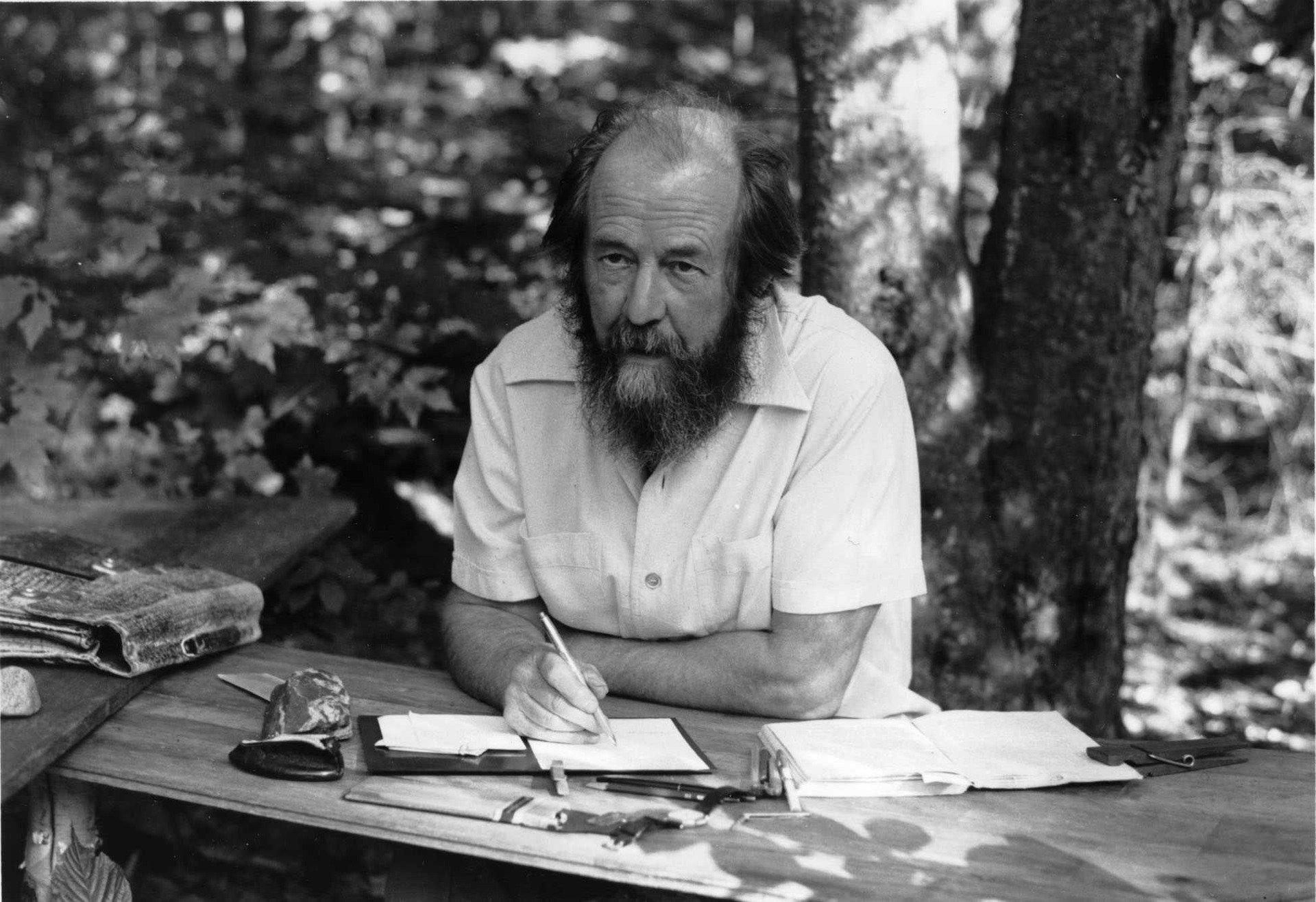

Александр Исаевич

В третьей волне я был самым молодым литератором и потому сперва чаще всего бегал за водкой, а потом писал на друзей и кумиров некрологи. В 25, конечно, я о втором не думал. Моя литература только начиналась, и мне посчастливилось видеть вблизи ее авторов — всех, кроме Солженицына. Было точно известно, что он жил с нами в Америке, но это была другая Америка, куда просто так не пускали. Единственным близким мне человеком, который мог изнутри судить об «осени патриарха» и устройстве его жизни, был Борис Парамонов. Приглашенный в поместье, чтобы написать честную историю русской философии, он многим позже делился со мной подробностями. И про отдельный коттедж для творчества с четырьмя письменными столами. И про аскетическую диету, состоящую в основном из гречневой каши без соли. И про теннисный корт, по которому классик бегал в шортах, что смущало всех видевших его фотографию с голыми коленями.

И про сыновей, которым отец с недюжинным педагогическим талантом давал уроки астрономии под чистым вермонтским небом.

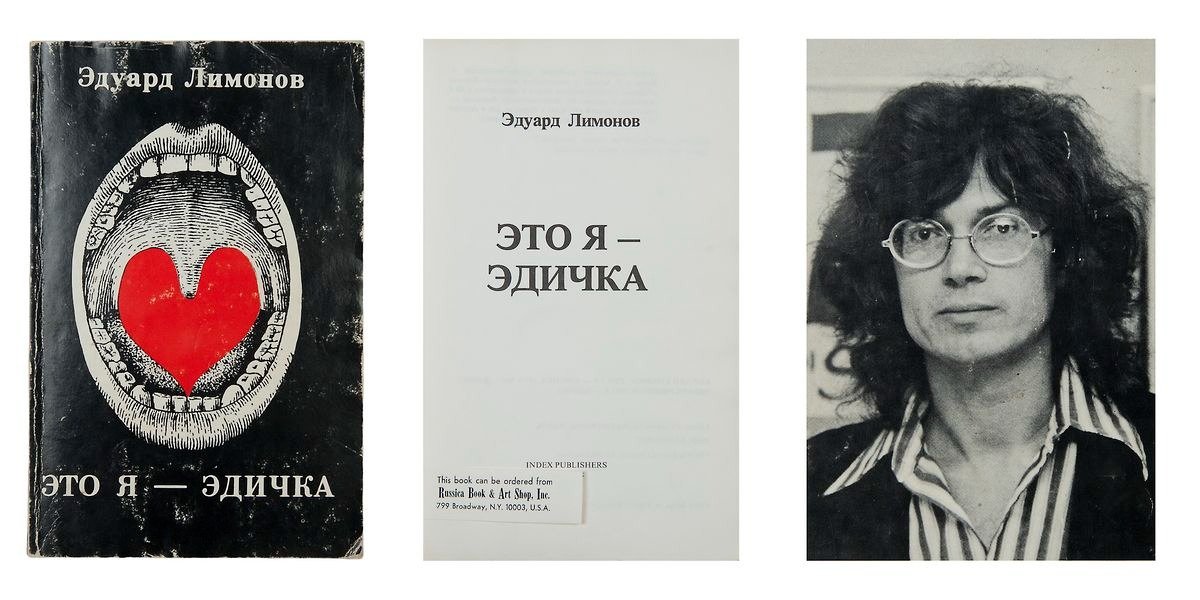

Ходили слухи, что те же дети дополняли свое образование, читая тайком в туалете роман «Это я, Эдичка». Лимонов гордился этим, а я не вижу ничего странного, потому что уж эту книгу в эмиграции читали все. Кроме, разумеется, Солженицына.

Александр Солженицын. Фото: архив

Александр Исаевич в принципе не признавал ни нашу волну, ни ее словесность. С его точки зрения, мы бежали, бросив родину на произвол судьбы и кремлевских старцев. Измену он прощал только евреям, отправившимся не в Америку, а в Израиль. Как убежденный националист, Солженицын признавал право евреев покинуть «чрево мачехи», как называл Веничка Ерофеев Россию, ради возвращения в ближневосточное отечество.

Живя наособицу, Солженицын, как рассказывал допущенный к нему американский журналист и сын русского богослова Сергей Шмеман, пестовал в уединении свою русскость и боялся ее утратить в контакте с окружающим.

Зря боялся.

В изгнании Америка осталась для него таким же вымыслом, как и Россия. Одной он вынес приговор за сутяжничество, приводящее к «юрократии». Другой навязал юродивый язык, на котором, к несчастью, написана его поздняя проза.

При этом Солженицын добился всего, о чем может мечтать автор: он утвердил свое представление о роли писателя в мире. Он — проводник Божьего промысла, его уста и инструмент. С таким не поспоришь, ибо ему также доступна хоть и высшая, но вполне практичная государственная мудрость. Солженицын еще с советских времен отводил себе ту роль, о которой мечтал Мандельштам: поэт должен быть монастырем при князе, который держит его для совета.

Так понимал свою ответственность перед историей и Солженицын, давая советы вождям. Вопрос не в том, слушаются ли они, главное — что Солженицын был уверен в своей обязанности ими делиться.

Понятно, что Александр Исаевич вызывал громадное уважение, но оно редко оборачивалось любовью, и еще реже — признанием читателей. Творчество Солженицына при желании и не без сопротивления поклонников можно разделить на три этапа. Первый продлил советскую литературу, насытив ее остро критическим антисоветским содержанием, не отменяющим привычные формы. Второй, революционный этап — вершина солженицынского дара: гениальный «Архипелаг ГУЛАГ», разомкнутый эпический шедевр, напоминающий грибницу-ризому постмодернистской эстетики. Но наша волна застала классика на той отчаянно экспериментальной стадии, когда он отважился изменить не стиль, а язык повествования, заменив его собственным, неловко придуманным и малопонятным.

Характерно, что, когда Войнович написал роман-памфлет «Москва 2042», где вывел помпезного писателя-истукана, начинающего каждое свое поучение словами «негоже», мало кто заступился за Сим Симыча Карнавалова.

«Министерство по уничтожению Лимонова»

Когда я с ним познакомился, Лимонов напоминал вежливого официанта: в очках, симпатичный, воспитанный, учтивый. У нас оказалось много общих друзей, в первую очередь — Бахчанян. Вагрич окрестил его Лимоновым и тут же потребовал, чтобы, подписываясь, Эдик каждый раз ставил «копирайт Бах».

К концу 1970-х Лимонов уже был скандальной личностью. Его выгнали из газеты «Новое русское слово», которой он этого не забыл. Но главным преступлением Лимонова стала, конечно, книга «Это я, Эдичка». Она выросла из более раннего и более радикального опуса «Дневник неудачника, или Секретная тетрадь». Прото-«Эдичка» использует тот же материал, но обработанный в сугубо авангардной стилистике. Экспрессионистские медитации, рваный ритм, сырые и оттого предельно болезненные эмоции. Но можно сказать иначе: мастурбационная фантазия со скатологическими нюансами, вариация на футуристические темы секса, насилия.

Эдуард Лимонов в Нью-Йорке. Фото: архив

И еще бешеная бесконтрольная зависть к проклинаемой буржуазной роскоши. С одной стороны, герой гордится аскетизмом нищего: «Я люблю быть бедным — это художественно и артистично». С другой, разинув рот, он алчно пялится на роскошные витрины Пятой авеню: «Разбей только стекло. И заскочи в магазин. Возьми все, что ты хочешь. Костюмы, эти прелестные трости, трогательные мягкие шляпы, лаковые ботинки и ласковые шарфы».

Таким Эдичка попал и в знаменитый роман, сильно разбавленный мелодраматизмом и опрощенный для популярности.

Лимонова люто возненавидела почти вся русская эмиграция — за то, что он обличал Америку и наших в ней диссидентов. Больше всего он бесил правую эмиграцию, допущенную к Солженицыну.

В этой среде ходила идея об устройстве особого «министерства по уничтожению Лимонова».

Но многим центральная во всем лимоновском каноне книга нравилась. Например — Довлатову. А Соломон Волков до сих пор считает «Эдичку» лучшим, если не единственным настоящим романом о третьей волне.

Книга эта действительно казалась искренним в своей злобе портретом эмиграции, но написана она топорно. Самое заметное в ней — инфантилизм героя. Этой чертой отличались и его «пацанские» книги, где Лимонов описывал свою харьковскую молодость. Лучшая — «Подросток Савенко», отчасти напоминавшая дореволюционного Горького, его «Городок Окуров».

Ранние стихи Лимонова из вышедшего в Америке сборника были интереснее его прозы. Лимонов рассказывал, что в Харькове, учась поэзии, он переписал от руки хлебниковский пятитомник. Впрочем, следов зауми у него не заметно. Скорее Лимонов-поэт напоминал Есенина из рабочего пригорода и чем-то нравился Бродскому. Воспользовавшись своим правом члена редколлегии «Континента», он сумел пробить лимоновскую подборку в журнале вопреки протестам редактора Владимира Максимова. За это Лимонов отблагодарил Бродского статьей «Поэт-бухгалтер», где подробно и занудно объяснил, какими иезуитски рассчитанными ходами изворотливый стихотворец добился Нобелевской премии.

Лимонов «Это я — Эдичка». Коллаж

Пестуя свою репутацию enfant terrible, Лимонов решительно распихивал коллег. Как-то мы задумали опубликовать ряд интервью с нашими писателями, чтобы создать коллективный портрет эмигрантских авторов. Первым оказался Лимонов.

— Пишите, — обрадовался он, — Аксенов — засохшая манная каша.

Проект провалился, не начавшись.

В последний раз я встречался с Лимоновым в середине 1980-х в Париже. Он жил в крохотной комнате. Кухню составляла электрическая плитка, душ лился с потолка. На гвозде, однако, висел фрак на случай присуждения Нобелевской премии. Другую стену украшал большой портрет Дзержинского.

Я спросил его, что он думает о России. Лимонов брезгливо сказал, что его «не интересует страна опухших от водки блондинов».

Мы долго беседовали о том, как ему живется во Франции. А потом он сказал: «Ну что мы все обо мне, да обо мне. Давайте поговорим о вас. Что в Америке говорят о Лимонове?»

В Нью-Йорке многие считали, что он интересен тем, что с ним русская литература расслабилась и вышла за пределы того, что привыкли считать нормальным стилем. Это был своеобразный голос из подполья, к которому можно было иногда прислушаться. Во всяком случае, до тех пор, пока Лимонов не стал русским националистом дикого пошиба. Он все больше напоминал карикатуру на самого себя.

Возможно, во всем виновата Америка. Приехав сюда в 1970-е, Лимонов хотел стать частью такой же богемной авангардной культуры, как в Харькове. Он мечтал, например, подружиться с Энди Уорхолом.

Надеясь, что скандальный роман послужит ему пропуском в американский андеграунд, Лимонов за свой счет перевел «Эдичку» и с помощью Евтушенко переправил его в Калифорнию поэту, издателю и одному из столпов битников Лоуренсу Ферлингетти. Ответное письмо, которое хранит архив Лимонова в одном американском колледже, было в целом дружелюбным. Ферлингетти оценил антибуржуазный пафос романа, но сетовал на однообразие эротических сцен. Чтобы исправить монотонность описаний, он предложил их сократить и одновременно добавить в рукопись побольше гомосексуальных эпизодов.

Лимонов не послушался совета. Ему и без того досталось от наших гомофобных читателей за сцену однополой любви с нью-йоркским чернокожим. В связи с этим неизбежный Бахчанян дал от лица Эдика объявление, которое мы после долгих споров все же напечатали в газете: «Ищу приключений на свою жопу».

Читайте также

Второй поэт

Говоря о Лосеве, я должен начать с имени. Сперва читателям казалось, что их двое: Алексей писал статьи, Лев печатал стихи. Когда в «Новый американец» стали поступать жалобы на невнятицу, Лосев публично объяснился, сказав, что это не такая уж новость: и Толстой подписывался то Лев, то Алексей.

Для своих, однако, Лосев нашел выход, объединив оба имени в одно домашнее: Леша. В этом не было никакой фамильярности. Ему была свойственна, по его же словам, «петербургская неприязнь к амикошонству». Все американские годы с ним был на «вы» не только я, но даже Довлатов, хотя они приятельствовали еще в Ленинграде.

Лев Лосев. Фото: Нина Лосева

Дружить с Лешей было легко, приятно и лестно. Учтивый и обязательный, он составлял идеальную компанию в путешествиях и — не скрою — в застолье. Деля с ним пристрастный интерес к трапезе, мы всегда вкусно ели друг у друга. На память об этом взаимном увлечении Лосев написал пространное и ученое предисловие к нашей книге «Русская кухня в изгнании». В нем он соединил кулинарию и словесность. Начиналось оно категорически: «Русская литература, простите за каламбур, питалась от русской кухни». И кончалось на торжественной ноте: «И стихи, и кулинарные книги читаются, чтобы получить эстетическое переживание приобщения к культуре… И вы смотрите на холодильник, белый, как лист бумаги, в котором таятся еще не открытые возможности».

С Лосевым мы часто вместе ездили на славистские конференции. Особенно когда они устраивались в экзотических местах вроде Майами, Нового Орлеана и Гавайев, где приключилась характерная история.

Несмотря на тридцатилетнюю дружбу домами, наши отношения никак нельзя было назвать бесконфликтными. По всем мыслимым поводам у нас были диаметрально разные взгляды. Он голосовал за республиканцев и ненавидел Клинтона, а я — считал его самым успешным президентом и выбирал остальных среди демократов. Лосев твердо стоял за «Континент» Максимова, я — за враждующий с ним «Синтаксис» Синявских. Ему Солженицын нравился весь, я до позднего так и не добрался. Как все «бродскисты», он снисходительно относился к «Мастеру и Маргарите», я влюбился в роман еще в седьмом классе.

Мы знали о наших разногласиях и терпели их, любуясь собственной толерантностью.

Но однажды наши литературные вкусы столкнулись на большой дороге. Это случилось на безусловно курортном гавайском острове Мауи. Сбежав с очередного заседания, мы с Лешей взяли напрокат машину и принялись изучать окрестности. Вдоль острова шла дорога в одну полосу, что меня не удивляло, пока мы не затеяли спор о Петрушевской. Лосев считал ее выдающимся прозаиком нашего времени, я вежливо не соглашался, полагая излишними бесконечные у нее сцены унижения. Сидя за рулем, я вел машину с нормальной скоростью, пока Леша излагал свои аргументы. Но когда приходила моя очередь, то, боясь быть грубым, я смягчал голос и автоматически до предела снижал скорость. Лишь достигнув конца пути, мы сообразили, что за нами, не в силах ни свернуть, ни обогнать, пристроилась длинная череда местных автомобилей. Вся колонна двигалась синкопами, и никто даже не гудел, так что нашему семинару на колесах ничто не помешало.

В литературоведении Лосев любил выглядеть педантом: сухое перо, точное слово, брезгливое отношение ко всяким архитектурным излишествам. Именно поэтому поистине бесценны его комментаторские труды. Думаю, ни одному русскому гению не досталось такого толкователя, как Бродскому. Буквально каждое его слово Лосев помнил и понимал. Я это точно знаю, потому что проверял. Однажды не выдержал и позвонил, чтобы спросить:

— Что значит строчка «В парвеноне хрипит «ку-ку»?

— «Парвенон» — гибрид парвеню с Парфеноном, — молниеносно, как будто ждал этого вопроса всю жизнь, ответил Лосев.

И тут я уже сам вспомнил часы на башне с наивными деревянными колоннами — ампир провинциального Провинстауна, где и была написана «Колыбельная Трескового мыса».

Со своими стихами Лосев обращался не так, как с чужими. Об этом я тоже спросил, когда решил узнать, каково его рабочее определение поэзии.

Бродский считал стихи ускорителем мысли, Пастернак — губкой, Леша — игрой, как он сказал, опять почти не задумавшись.

Про других он бы так не сказал, но про себя можно. Стихи Лосева действительно насыщены игровой эквилибристикой. Каждое стихотворение — как цирковой номер: под куполом и без сетки. В такой поэзии нет ничего ни естественного, ни противоестественного, только — искусное.

Я отлично помню, как случилось открытие Лосева-поэта. Оно произошло совершенно неожиданно. Первую подборку в богемном журнале «Эхо», который издавали в Париже Владимир Марамзин и Алексей Хвостенко, сопровождало чрезвычайно хвалебное предисловие Бродского. Оно начиналось, как он же любил говорить, с верхнего до: «Стихи Льва Лосева — замечательное событие отечественной словесности, ибо они открывают в ней страницу дотоле не предполагавшуюся».

Бродскому не сразу поверили: «Платон мне друг», и все знали, насколько они были близки. Тем более что я сам слышал, как Бродский говорил: «Меня так не интересуют чужие стишки, что я лучше скажу о них что-нибудь хорошее».

Но, конечно, в этом случае он оказался совершенно прав. Лосев стал вторым поэтом поколения, совершенно не похожим на первого. За этим он строго следил.

— Если я узнаю, — рассказывал Леша, — интонацию Бродского в своих стихах, то безжалостно их уничтожаю.

Лев Лосев в гостях у Гандлевских. Апрель 1998 года. Фото: архив

Премьера его сборника «Чудесный десант» (1985) произвела сногсшибательное впечатление. Мы взяли эту тонкую книжицу с собой в машину на дорогу к Бостону и читали вслух — туда и обратно. Ничего подобного я не ожидал от профессора в пиджаке, жилете и галстуке цветов его колледжа. Уже на 11-й странице читателя ждало стихотворение «Рота Эрота»:

Нас умолял полковник наш, бурбон,

Пропахший коньяком и сапогами,

Не разлеплять любви бутон

Нетерпеливыми руками.

В «Чудесном десанте» уже собрался пучок состояний, настроений, аллюзий, которые сразу и навсегда выделяли стихам Лосева персональную поляну с уютной беседкой-кабинетом. В этом спектре чувств билась и одна неожиданная эмоция — ностальгическая, даже патриотическая.

И, наконец, остановка «Кладбище».

Нищий, надувшийся, словно клопище,

в куртке-москвичке сидит у ворот.

Денег даю ему — он не берет.

Как же, твержу, мне поставлен в аллейке

памятник в виде стола и скамейки,

с кружкой, пол-литрой, вкрутую яйцом,

следом за дедом моим и отцом.

Однажды я задал Леше вопрос, которым люблю дразнить друзей: кем бы вы хотели родиться в следующий раз?

— Русским, — твердо ответил Лосев.

Даже машина (шведская «Вольво») у него была с русским акцентом. За дополнительную плату в Америке разрешают заказывать автомобильные номера на вкус владельца. Леша так подобрал буквы латинского алфавита, что получилось «КАРЕТА».

Поздно дебютировав, Лосев избежал свойственного юным дарованиям «страха влияния». Он не знал его, потому что считал влияние культурой, ценил преемственность и не видел греха в книжной поэзии. Среди чужих слов его музе было так же вольготно, как другим среди облаков и березок.

Войдя в поэзию по своим правилам, Лосев, играя в классиков, отвел себе место Вяземского при Пушкине-Бродском. Просвещенный консерватор, строгий наблюдатель нравов, немного стародум, в равной мере наделенный тонким остроумием, ироничной проницательностью и скептической любовью к родине.

На последней необходимо настоять, потому что Лосев был отнюдь не безразличен к политике. Разделяя взгляды вермонтского соседа по Новой Англии, он, как и Солженицын, мечтал увидеть Россию «обустроенной» по новоанглийской мерке. Локальная, добрососедская демократия, а главное — чтобы хоть что-нибудь росло.

Чтоб взамен этой ржави,

полей в клопоморе

вновь бы Волга катилась

в Каспийское море,

чтобы лошади ели овес,

чтоб над родиной облако славы лучилось,

чтоб хоть что-нибудь вышло бы,

получилось.

А язык не отсохнет авось.

Идеал Лосева без зависти пропускал романтизм XIX века, не говоря уже об истерике XX, чтобы найти себе образец в ясном небе Просвещения: законы меняют людей, мастерство оправдывает стихи, и каждый возделывает свой садик.

Из этой цивилизованной эпохи пришло и главное в моих глазах достоинство лосевской поэзии — остроумие, позволяющее вскрыть как слово, так и дело. Этим тонким инструментом может пользоваться лишь специалист, знающий, что литература — еще и профессия, секретное ремесло, с помощью которого мастер изготовляет затейливые вещи из языка. В книжках Лосева читатель любуется ими, неторопливо прогуливаясь по саду изящной словесности.

У Лосевых сад был полон цветов и съедобной зелени. Однажды за ней пришел перебравшийся через ручей медведь, но и он не разрушил идиллии. Составленная из умных книг и верных друзей, жизнь Лосева была красивой и достойной. Стихи в ней занимали только свое место, но читал он их всегда стоя.

Иосиф Бродский и Лев Лосев перед Нобелевской церемонией в Стокгольме. Фото из семейного архива Льва Лосева

Черепаха без панциря

— Эмиграция, — сказала мудрая жена Синявского Марья Васильевна, — капля крови, взятая на анализ.

Проверить это на практике нам пришлось в самом конце восьмидесятых, когда вихрь гласности захватил третью волну. За каждую публикацию эмигрантского автора шла отдельная борьба с умирающей цензурой, но в конце концов напечатали всех.

Возвращение в русскую литературу ее изгнанной части происходило с комической поспешностью и беспорядком. Среди органов, в которых я тогда печатался, значилась газета «Советский цирк», где публиковались и эссе Синявского. Журнал «Литературная учеба» (sic!) выпустил номер с новым переводом Евангелия работы С. Аверинцева. В 1991 году журнал «Новый мир» с Солженицыным выпустил 2,7 миллиона экземпляров. (Вечный Бахчанян уверял, что Александр Исаевич требует, чтобы его печатали и на деньгах.)

Оргия публикаций обрушилась на третью волну и смяла ее. В одночасье исчез смысл существования эмигрантской культуры, которая считала себя резервуаром бесцензурной словесности и альтернативой несвободной литературе. Выход из тесного эмигрантского гетто к многомиллионной аудитории соотечественников ошеломил всех авторов. Пришла пора возвращения, о которой все мечтали, но которую никто, кроме того же Солженицына, не ждал. Собственно, только он и вернулся.

Другие либо не добрались до дома, как Бродский и Довлатов, либо, как Аксенов и Войнович, остановились на полпути, деля жизнь между Востоком и Западом. Но где бы ни жили авторы третьей волны, книги они печатали там, где обитала основная масса их читателей — в России. Два русла отечественной словесности соединились — быстро, эффективно, но отнюдь не безболезненно.

Когда улеглась поднятая историей печатная буря, кумирами свободного поколения стали не Солженицын и Аксенов, а никуда не уезжавшие Пелевин и Сорокин.

Если историю третьей волны завершила перестройка и гласность, то новая политическая реальность, заменившая наших эмигрантов своими релокантами, открывает и новый этап в жизни свободной культуры.

Пожалуй, для него и сегодня будет подходящим эпиграфом высказывание философа и эмигранта Георгия Федотова. В 1949 году он писал: «Очень часто культурное единство вовсе не вмещается в рамки общей государственности… мы привыкли думать, будто национальная культура, как черепаха в панцире, нуждается в государственной охране».

Опыт эмиграции, включая третью волну, показывает, как часто и успешно наша литература, в отличие от черепахи, обходится без панциря.

Нью-Йорк, 2024