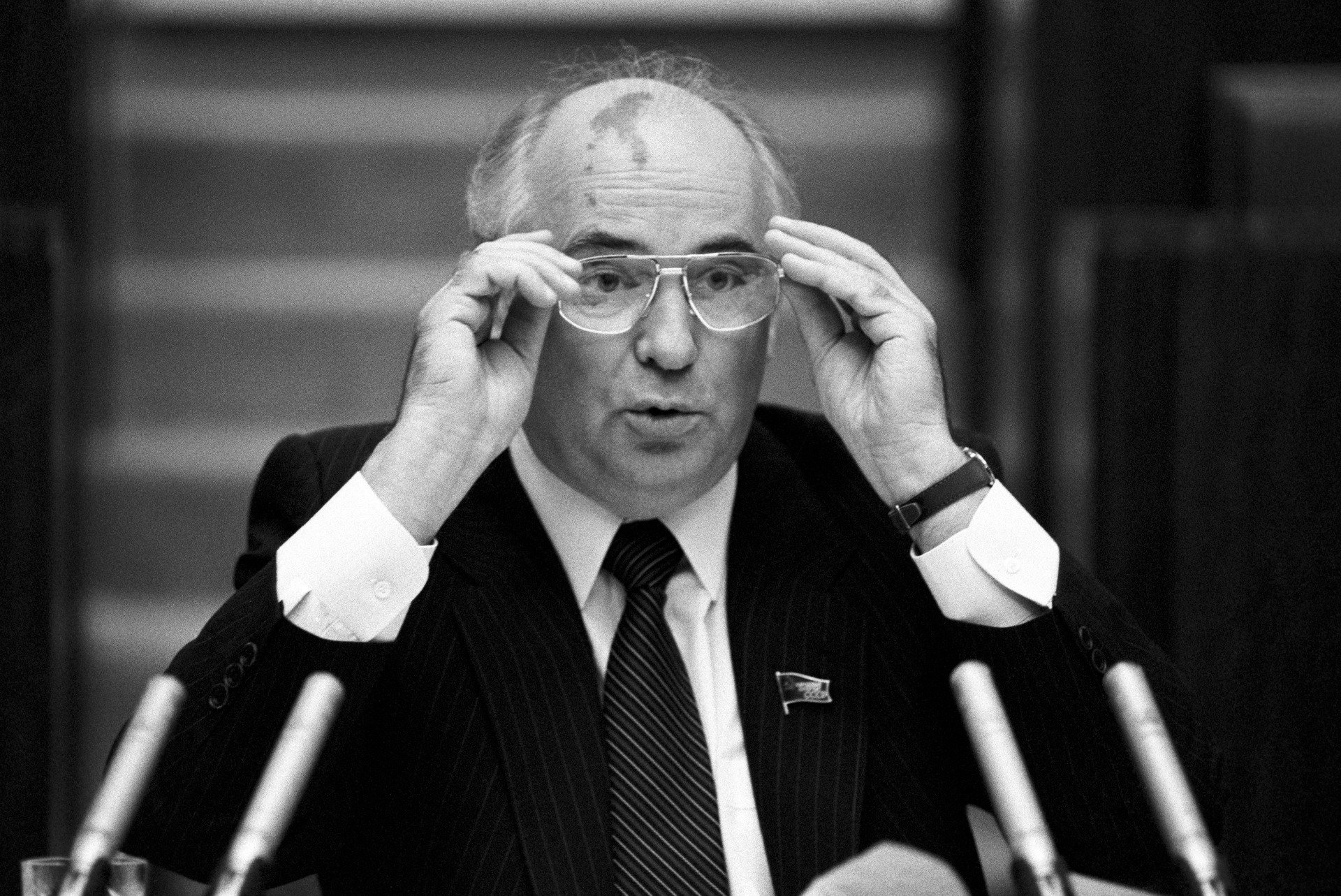

Со смертью генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко полностью оправдалась шутливая присказка, ходившая в народе: «Пятилетку — в три гроба!» За какие-то два с половиной года последовательно ушли из жизни три руководителя страны: Брежнев, Андропов и Черненко. Все ждали наступления новой эпохи после долгого безвременья. Приход Михаила Горбачева к власти в марте 1985-го вселял надежды.

Фото: dpa

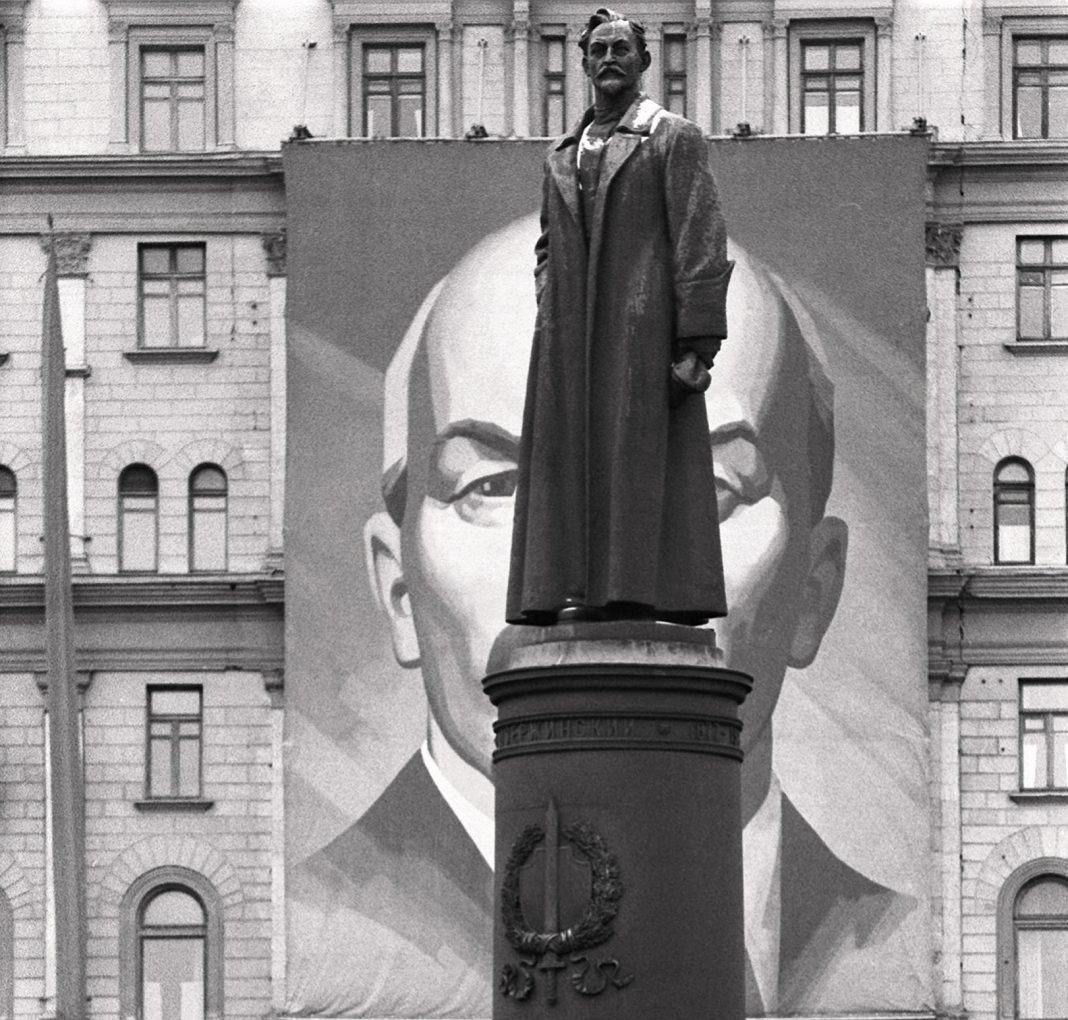

«Чекисты поручили мне…»

Ожидание перемен было всеобщим. Даже в такой закрытой и, казалось бы, консервативной организации, как КГБ, накапливались и усталость, и недовольство положением дел. Об этом пишет в мемуарах начальник информационно-аналитической службы 1-го главка КГБ Николай Леонов:

«Родные, друзья, товарищи по работе почти все одинаково страдали от лжи, разъедающей общество, партию, от углублявшейся пропасти между словами и делами правящей партийно-государственной верхушки. Тяготение к критическому осмыслению реальности становилось всеобщим. Разговоры о наших внутренних бедах не были тайными и закулисными».

На заседании Политбюро 11 марта 1985-го председатель КГБ Виктор Чебриков был прямолинеен и при обсуждении вопроса, кто станет генеральным секретарем ЦК КПСС, заявил: «Чекисты поручили мне назвать кандидатуру т. Горбачева на пост генерального секретаря ЦК КПСС». Могущественное ведомство всецело поддержало Михаила Сергеевича.

На апрельском (1985) пленуме ЦК КПСС в Политбюро были введены сразу три новых члена. Горбачев, отдавая долги, повышал в статусе и вводил в «ближний круг» тех, кто помог ему подняться на самый верх. В числе избранных в Политбюро ЦК КПСС был и Чебриков. Теперь он занял положение аналогичное тому, какое занимал многолетний шеф КГБ Юрий Андропов в эпоху Леонида Брежнева.

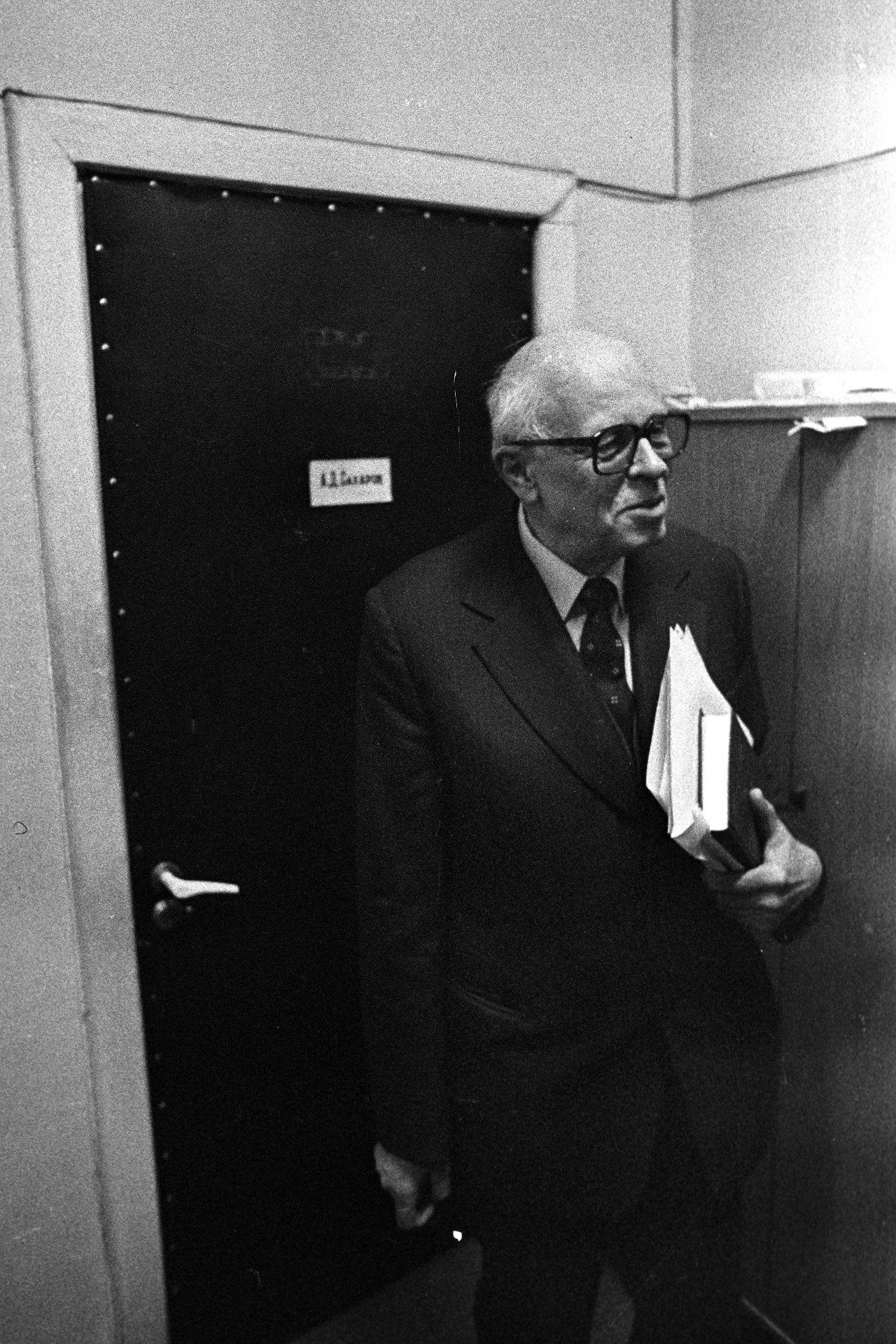

Стереотипы советского сознания были живучи. Необходимые в политике и экономике перемены мыслились не иначе как в русле социалистического выбора, а о борьбе с «мировым империализмом» Чебриков не забывал. И он тут же выступил в теоретическом органе КПСС — журнале «Коммунист» со статьей, в которой отверг утверждения «буржуазной пропаганды» о нарушениях прав человека в СССР, дал отпор «враждебным кругам на Западе», пытающимся «всячески очернить и дискредитировать» органы КГБ, и заверил, что «коммунисты-чекисты горячо поддержали» линию партии на ускорение социально-экономического развития.

Виктор Чебриков. Кремлевский Дворец съездов. Фото: Юрий Лизунов Юрий, Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

Осенью того же 1985 года политические акции Чебрикова выросли еще больше, ему поручили выступить с докладом на годовщину Октября. Публичные выступления главы КГБ и в 1986-м выдержаны в духе «охранительства» и советского консерватизма. Выступая в прениях на XXVII съезде КПСС, он вновь обличал Запад, где «постоянно муссируют тему о мнимых нарушениях политических и личных прав и свобод человека в Советском Союзе, выдвигают необоснованные требования и претензии».

Между тем летом 1985-го в русле пропагандистского обеспечения нового политического курса в аппарате ЦК КПСС, выполняя личное поручение Горбачева, всерьез взялись сочинять советскую концепцию «прав человека», чтобы выбить козыри у Запада. В недрах Международного отдела ЦК появилось даже предложение создать «Советский комитет по правам человека». Решительно против этого предложения выступил секретарь ЦК Борис Пономарев: «Как это так? В СССР комитет по правам? У нас что — права нарушаются? Нет-нет, я против» (см. сноску 1).

Проблема соблюдения прав человека тем не менее становилась первостепенной и не только затрагивала интересы КГБ, но сами основы, на которых строилась незыблемость коммунистического режима. Не словами, не отговорками и пропагандистскими выпадами, а на деле советскому руководству следовало доказывать, что в СССР нет политических заключенных и нарушений прав человека. В условиях, когда в советских лагерях находились сотни политических заключенных (и на Западе об этом были прекрасно осведомлены), это было непросто. Обычно на международных встречах советские лидеры избегали таких тем и предпочитали отмалчиваться. В то же время Горбачев, провозгласив курс на обновление страны, породив ожидания перемен, понимал, что от этого вопроса ему не уйти. И он был задан 30 сентября 1985-го французскими тележурналистами, хотя и в несколько гротескной форме.

Журналисты спросили, правда ли, что в Советском Союзе четыре миллиона политических заключенных? Горбачев ответил с нескрываемым возмущением: «Абсурд! Это напоминает, знаете ли, геббельсовскую пропаганду» (см. сноску 2).

В первый же год пребывания у власти Горбачева стало очевидным некоторое отставание практических мер по демократизации внутренней жизни в СССР от декларируемых принципов. Всем были заметны очевидные проявления нового стиля горбачевского руководства, но еще никак не были внятно обозначены изменения по существу.

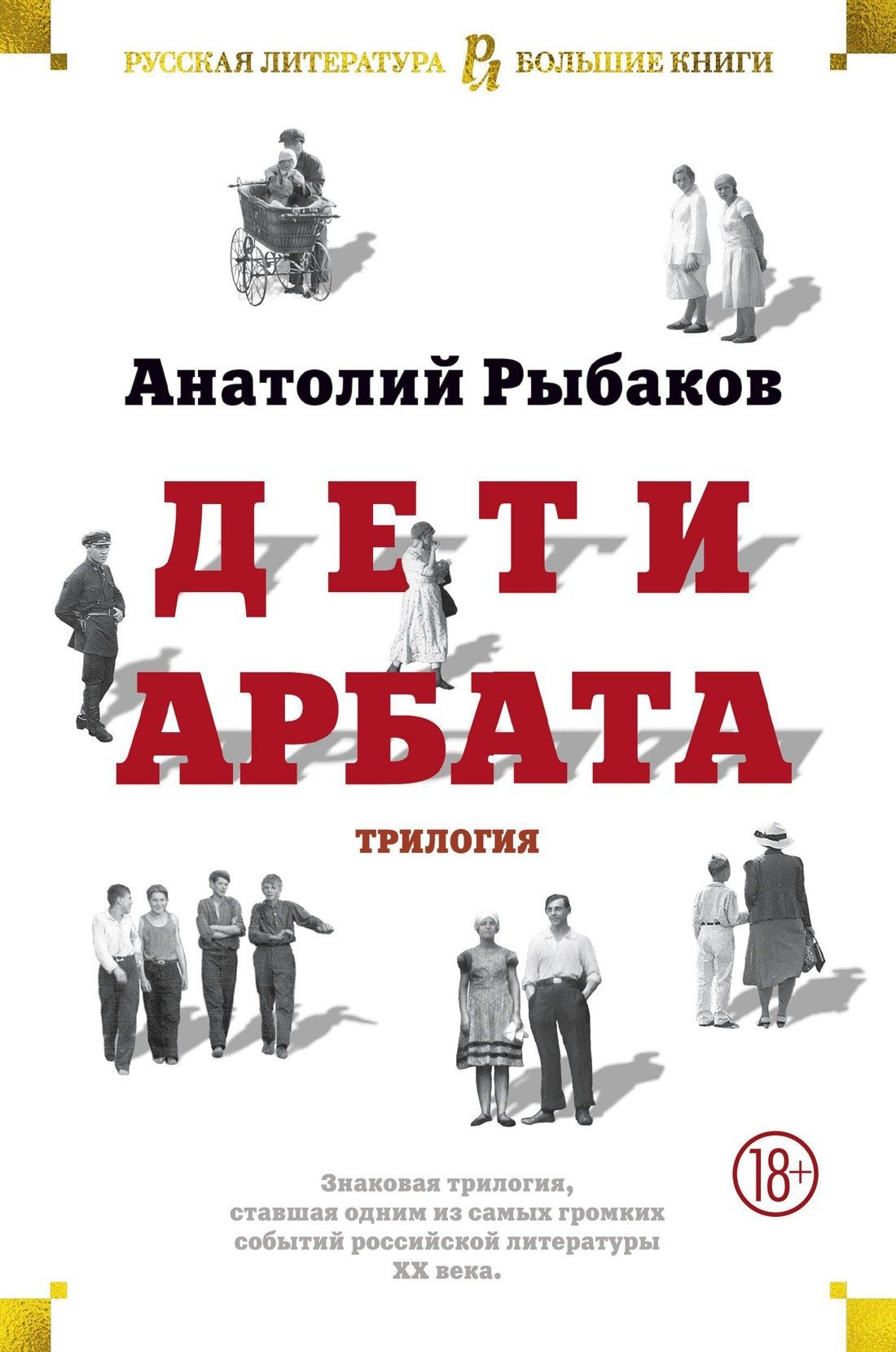

«Дети Арбата» Анатолия Рыбакова

Когда в декабре 1985-го поэт Евгений Евтушенко хотел в своей речи на съезде писателей РСФСР высказаться в защиту книги Рыбакова «Дети Арбата», отвечавший за идеологию секретарь ЦК Михаил Зимянин категорично и злобно пресек эту попытку: «Я запрещаю вам произносить с трибуны съезда что-либо об этом романе» (см. сноску 3). Тем не менее Евтушенко заявил на съезде о том, что тема «культа личности» Сталина табуирована для литературы, однако роман «Дети Арбата» не был им упомянут.

Аппарат КГБ по-прежнему «опекал» творческую интеллигенцию. Методы Комитета на фоне оживления всей общественной жизни и снятия многих табу стали выглядеть архаично. И лихорадочные усилия по контролю писательской среды накануне Всесоюзного съезда писателей в июне 1986-го дали обратный эффект. В ЦК была адресована записка КГБ (за подписью Чебрикова) об «оппозиционных» настроениях группы писателей, разумеется, со ссылкой на то, что ситуацию подогревают западные «центры идеологической диверсии» (см. сноску 4). Записка была по указанию Горбачева разослана членам Политбюро и Секретариата ЦК КПСС и обсуждалась на заседании. И тут даже консервативно настроенный член Политбюро Егор Лигачев возмутился — «почему литературой по-прежнему занимается КГБ?», да и Горбачева насторожило, что Чебриков, представляя свою записку, был уверен в «понимании и поддержке» генерального секретаря (см. сноску 5). Тем не менее на заседание Политбюро 3 июля 1986-го, когда обсуждались вопросы 8-го съезда Союза советских писателей и персональный состав правления, был вызван первый заместитель председателя КГБ СССР Филипп Бобков, курировавший работу 5-го управления. С ним Политбюро советовалось, как лучше продвинуть «нужную кандидатуру» Юрия Бондарева в руководители советских писателей.

Когда Чебриков на заседании Политбюро 16 июля 1986-го высказался против повести Быкова «Знак беды», дескать, «под коллективизацию подкапывается», Горбачев, уважительно отозвавшись о наличии у автора гражданской позиции, добавил: «Это и есть гласность. По этому пути придется идти» (см. сноску 6).

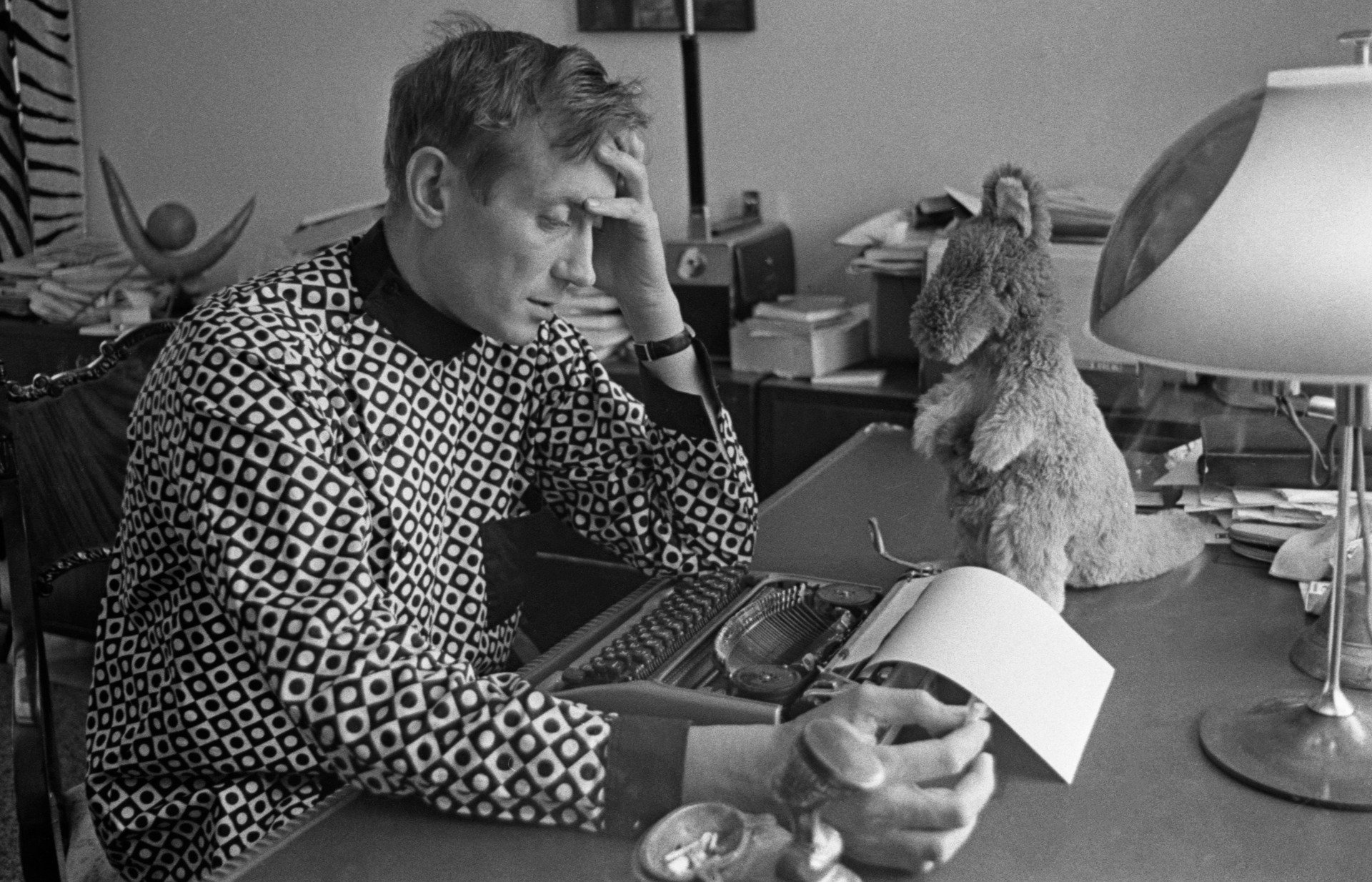

Евгений Евтушенко за работой. Фото: Валентин Мастюков / ТАСС

«Готов поклясться партбилетом…»

В мае 1986-го состоялось традиционное после каждого партийного съезда КПСС Всесоюзное совещание руководящего состава органов и войск КГБ СССР. С докладом выступил Чебриков. На совещании присутствовал генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. По воспоминаниям участника совещания военного контрразведчика Николая Рыжака, Горбачев «спокойно, без эмоций выслушал доклад, затем несколько выступлений, а после первого перерыва, пожелав нам успехов, покинул чекистский форум» (см. сноску 7). Разумеется, на подобных совещаниях выступление партийного руководителя носило скорее ритуальный характер. И вряд ли кто-то ожидал, что Горбачев даст новые политические установки для КГБ.

И все же в КГБ меняли стиль руководства. В направленном в ЦК КПСС отчете говорилось о том, что на совещании с «критических позиций проанализирована оперативно-служебная деятельность органов и войск КГБ за предыдущие годы». Оказалось, что «медленно устраняются недостатки в кадровой работе», в частности, в КГБ Украины, где «не хватает коллегиальности и опоры на партийные организации». А работа Московского управления КГБ, бывший начальник которого, брежневский ставленник Виктор Алидин, «увел управление из-под контроля», вообще была подвергнута разгромной критике: «В управлении процветал волюнтаризм, отягченный не лучшими чертами характера руководителя, допускался отход от выполнения принципиальных установок КГБ и подмена их местничеством» (см. сноску 8). Критический дух и настрой участников совещания были явными свидетельствами проявления нового стиля партийного руководства. После этого Всесоюзного совещания руководящего состава органов КГБ резко падает число арестов по обвинению в «антисоветской агитации».

Желание смягчить международную напряженность, достичь договоренностей с Рейганом толкают Горбачева осенью 1986-го на уступки. Происходит постепенное переосмысление основ репрессивной политики. Накануне встречи в Рейкьявике было решено помиловать и освободить известных политических заключенных Юрия Орлова и Ирину Ратушинскую, о которых в западной прессе много писали как об узниках совести. На совещании 22 сентября 1986-го в Политбюро и Секретариате ЦК КПСС, где обсуждался этот вопрос, Горбачев так прямо и выразился: «Нужно наращивать пропагандистские усилия» (см. сноску 9).

Юрий Орлов. Фото: партия «Яблоко»

Горбачев решил снять проблему политических заключенных и поручил Чебрикову подготовить материалы и высказать свои соображения. На заседании Политбюро 25 сентября 1986-го председатель КГБ сообщил, что наказание за особо опасные государственные преступления отбывают 240 человек и многие из них заявили «о своем отказе от продолжения враждебной деятельности», связав это с благоприятными политическими изменениями в стране. Чебриков предложил освободить для начала одну треть из них, а потом и половину. Так, чтобы в заключении «остались лишь те лица, которые продолжают оставаться на враждебных нашему государству позициях»10. На этом же заседании Чебриков старался развеять сомнения в том, что чекисты в достаточной мере поддерживают горбачевские начинания: «Готов поклясться партбилетом, что в КГБ нет оппозиции и сомнений в отношении новой политики» (см. сноску 11).

Несмотря на то что Политбюро 25 сентября 1986-го одобрило идею постепенного освобождения политических заключенных и поручило Чебрикову внести об этом «предложения в установленном порядке» (см. сноску 12), до начала декабря конкретных предложений от КГБ не поступило. В декабре 1986-го в Москву был возвращен из ссылки в Горьком академик Андрей Сахаров. Накануне с ним лично по телефону говорил Горбачев. Это был вполне очевидный знак смены политики по отношению к инакомыслящим. В то же время развитие событий ускорила смерть диссидента Анатолия Марченко 8 декабря 1986-го в Чистополе после длительной голодовки с требованием освобождения политических заключенных. Международный резонанс этой трагедии был велик.

Андрей Сахаров. Фото: Юрий Рост

Наконец, 26 декабря 1986-го была подготовлена записка КГБ, Прокуратуры и Верховного суда СССР, в которой излагался план освобождения политических заключенных13. В этой записке сообщалось, что по обвинениям по статьям 70 («антисоветская агитация и пропаганда») и 190-1 («распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй») УК РСФСР (и аналогичных статей Уголовных кодексов союзных республик) отбывает наказание 301 человек и находятся под следствием 23 человека (см. сноску 14).

Условием их освобождения в порядке помилования было непременное требование каждому из заключенных подать заявление в Президиум Верховного Совета СССР с отказом от «враждебной деятельности» в дальнейшем. Политбюро ЦК КПСС решением П47/54-оп от 31 декабря 1986-го одобрило этот план. И процесс пошел.

2 февраля 1987-го в ЦК КПСС было сообщено, что в результате усилий по склонению политзаключенных к подаче заявлений об отказе впредь от «враждебной деятельности» уже получено и рассмотрено 51 заявление, поступило и еще не рассмотрено 19 заявлений, и здесь же содержалось предложение распространить такой порядок освобождения на тех, кто числился рецидивистом, то есть ранее уже был судим за «антисоветскую деятельность» и на кого первоначальный план, принятый на Политбюро 31 декабря 1986-го, не распространялся (см. сноску 15). Что касается будущего, то авторы записки полагали усилить контроль за применением статей 70 и 190-1 Уголовного кодекса, ограничить их использование, сделав ставку на воспитательные меры и акции «предупредительно-профилактического характера», применяемые в обстановке широкой гласности (см. сноску 16).

Всю весну 1987-го индивидуальная работа с политическими заключенными продолжалась. Секретарю ЦК КПСС Анатолию Лукьянову 11 мая сообщали из КГБ о том, что в марте–апреле в порядке частного помилования освобождено 108 человек, осужденных за «антисоветскую пропаганду», и 64 человека, осужденных по статье 190-1; соответственно, остались в заключении и ссылке 98 человек (в том числе 24 рецидивиста и 74 «пока отказывающихся дать обязательство о прекращении преступной деятельности») (см. сноску 17). Тогда же предлагалось изменить редакцию статьи 70, хотя и весьма щадящим образом — заменив «антисоветскую агитацию» на «антигосударственную» и оставив без изменения статью 190-1 Уголовного кодекса (см. сноску 18).

В 1988-м, согласно отчету КГБ, было помиловано 137 человек, ранее осужденных по статьям УК РСФСР 70, 190-1, 142 (нарушение законов об отделении церкви от государства), 227 (посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов), и победно сообщалось: «В настоящее время отбывающих наказание по этим статьям нет» (см. сноску 19). Между тем оставались в заключении те, кому помимо «антисоветской деятельности» еще инкриминировали статью 64 (измена Родине). Как отмечал Владимир Буковский,

последние политические заключенные получили свободу лишь в 1992-м.

Михаил Горбачев. Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

«Путем создания обстановки недоверия…»

Выход на свободу политических заключенных сразу же создал совершенно иной моральный и политический климат в стране. Отныне всем становилось ясно, что за высказывание своих взглядов, за проявление гражданской активности, за критику власти — ничего не грозит. Люди стали активно участвовать в самодеятельных общественных движениях. Политические объединения, клубы, в том числе в «поддержку перестройки», возникали повсеместно. Уже летом 1987-го в Москве появилась инициативная группа, собиравшая подписи за строительство мемориала памяти жертв сталинских репрессий. Стали повсеместными несанкционированные митинги и демонстрации.

Вопросы общественной активности появившихся во множестве неформальных и самодеятельных объединений стали предметом обсуждения на заседании Политбюро ЦК КПСС 18 июня 1987-го. Было принято постановление «О негативных проявлениях в деятельности некоторых неформальных общественных объединений». В КГБ обсуждали, какие следует принять меры. В недавнем прошлом рецепты были просты и радикальны — аресты. Теперь ситуация изменилась, и председатель КГБ Чебриков, долгие годы курировавший сферу борьбы с диссидентским движением, обратился к хорошо знакомым ему агентурным методам. На совещании руководящего состава Комитета он дал установку:

«…с помощью агентуры мы должны постоянно держать в поле зрения враждебные формирования, которые используют в своих целях создание неформальных общественных объединений. Организуя чекистскую работу по подобным группированиям, на данном конкретном этапе нужно сделать упор на такой практикой проверенный и оправдавший себя метод работы, как их разложение путем внесения идейных и организационных разногласий в руководящие звенья; компрометации экстремистски настроенных лидеров; создания обстановки недоверия, вражды, взаимной подозрительности; продвижения в руководство группирований наших опытных, проверенных агентов, способных оказывать реальное влияние на положение в них, направлять деятельность этих группирований в выгодное нам русло».

В сентябре 1987-го в КГБ собрали совещание руководителей центрального аппарата и периферийных органов для выработки мер против неформальных общественных союзов и групп, деятельность которых рассматривалась как угрожающая монополии КПСС на власть. На совещании выступил первый заместитель председателя КГБ Филипп Бобков. Он сообщил, что в стране уже действует множество общественных объединений и организаций и дал их классификацию, разбив на три группы: первая группа (около 32 тысяч организаций) активно участвует в процессе обновления и перестройки, способствует росту активности трудящихся, ее представители являются активными помощниками партии и комсомола; вторая группа (несколько десятков организаций) — в силу неясности целей попадает под влияние провокаторов и экстремистов, в этих объединениях идет борьба, и «здоровое ядро не всегда в состоянии противостоять подстрекателям» (в их числе «Память», «Клуб социальных инициатив» в Москве, «Друзья Байкала» в Иркутске и др.); наконец, третья группа организаций (по всей стране около 600 участников) — «объединения, идея создания которых инспирируется из-за рубежа и принадлежит лицам, враждебно настроенным, маскирующим свою деятельность и замыслы демагогией о перестройке», а на деле они «вынашивают цели подрыва нашего строя» (пресс-клуб «Гласность», «Группа за восстановление доверия между Востоком и Западом», «Заочный социально-политический клуб», «Рабочее объединение за социальную справедливость», группа «Аделаида» в Ленинграде, «Хельсинки-86» в Риге, «Группа по приданию гласности пакта Молотова–Риббентропа» в Эстонии и др.).

Бобков ободрил слегка растерявшихся в новой обстановке работников, уже было решивших, что «с демагогами, антисоветчиками уже и бороться не надо», и изложил рекомендации по организации чекистской работы против общественных объединений «негативной направленности», пояснив при этом: «Не все товарищи поняли, а мы, наверное, не всё толком разъяснили в связи с освобождением от отбывания наказания осужденных по статьям 70 и 190-1 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик лиц, отказавшихся от проведения враждебной деятельности. Было ясно и тогда, что часть из них лицемерит. Но политически мы выигрывали, а справиться с единицами не составит труда. И хотя некоторые из помилованных нарушили обязательства, издержки компенсируются позитивными результатами, которые направлены на утверждение демократии, пойдут и уже пошли на благо перестройки».

Читайте также

Динамика снижения репрессивной активности КГБ начиная с 1986-го хорошо просматривается.

- Если в 1985-м было арестовано за антисоветскую агитацию (ст. 70) 22 человека,

- то в 1986-м — 16.

Снижается и число профилактированных органами КГБ с 15 с небольшим тысяч в 1985-м до 10 тысяч человек в 1986-м. А в последующие годы профилактику КГБ вообще исключили из показателей ежегодных отчетов КГБ. Методы психологического террора, сочетаемые с «отеческим внушением», уходили в прошлое. В условиях расширения границ свободы эта мера воздействия потеряла былой смысл. Более того, росло понимание, что подобное психологическое давление скорее вредит, чем помогает. Как отмечают исследователи: «Проведенные в период перестройки проверки показали, что во многих случаях профилактика была необоснованной даже по существовавшей в тот период шкале оценок» (см. сноску 20).

Теперь большинство заведенных в КГБ дел против инакомыслящих не доходили до суда и прекращались в связи с изменившейся политической обстановкой. Например, 18 апреля 1988-го было прекращено дело двух баптистов-евангелистов из Таллина в связи с разрешением им выезда за границу, 30 сентября прекращено дело участника митинга в Риге в память о советских депортациях 1941-го, так как он был оправдан судом; 10 ноября «за недоказанностью» прекращено дело украинского активиста национального движения, выступавшего с речами на митингах и обвиненного в «экстремизме». Это были явные политические перемены.

Окончание в следующем номере

сноски

- Черняев А. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991 годы. М., 2008. С. 630, 631, 638.

- Горбачев М.С. Избранные речи и статьи. Т. 2. М., 1987. С. 466.

- Черняев А.С. Шесть лет с Горбачевым. М., 1993. С. 52–53.

- Буковский В.К. «Московский процесс». М., 1996. С. 199–201.

- Черняев А. Совместный исход… С. 687, 688.

- Черняев А. Совместный исход… С. 695.

- Рыжак Н.И. Август 1991 года и не только о нем… Размышления военного контрразведчика. М., 2011. С. 91.

- РГАНИ. Ф. 89. Оп. 51. Д. 8. Л. 2–11.

- В Политбюро ЦК КПСС… По рабочим записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова (1985–1991). М., 2008. С. 74–75.

- РГАНИ. Ф. 89. Оп. 36. Д. 20. Л. 1–3.

- В Политбюро ЦК КПСС… С. 76.

- РГАНИ. Ф. 89. Оп. 36. Д. 20. Л. 1–3.

- Там же. Оп. 18. Д. 111. Л. 1–6.

- Там же.

- Там же. Д. 112. Л. 1–3.

- Там же.

- Там же. Д. 116. Л. 1–5.

- Там же.

- Там же. Оп. 51. Д. 15.

- Государственная безопасность России: История и современность. / Под общ. ред. Р.Н. Байгузина. М., 2004. С. 689.