(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Иллюстрация: Петр Саруханов

В обычном, «обывательском», мире безраздельно господствует само собой разумеющееся представление о том, что люди ведут себя в полном соответствии со своими субъективными желаниями, интересами, оценками и своим собственным индивидуальным восприятием реальности. Для социолога такого рода презумпция свободной воли не более чем распространенная иллюзия, догма этической природы человека, корни которой в секуляризованной культуре предшествующей религиозной эпохи. Жизнь абсолютного большинства людей определена рутиной повседневного поведения, взаимодействия со знакомыми и незнакомыми лицами. Повторяемость обычных действий оборачивается стертостью смыслового содержания этих взаимоотношений, «автоматизмом» поведения и предполагаемого взаимопонимания, с одной стороны, а с другой — мнимым сознанием автономии выбора партнеров, языка общения и т.п.

Для взгляда социолога на реальность характерно скорее шекспировское понимание общественной жизни как театра, где все мы играем определенные роли, «написанные» не нами. А значит — бессознательно руководствуемся давно усвоенными представлениями о том, как вести себя в разнообразных ситуациях, что говорить, как говорить, кому и в какой ситуации. Более того — то, что нам кажется «мы думаем», «хотим», «отвергаем», оказывается лишь субъективной комбинацией того, что «нам» надлежит думать, хотеть, говорить и т.п. У поэтов или философов иногда прорывается понимание этой надличной, трансцендентальной природы человеческой регуляции: не мы, а «язык», «общество», «бытие» мыслит нами, ведет нас и т.п.

Самостоятельные решения, меняющие стратегию поведения, принимаются человеком довольно редко и всегда в кризисных ситуациях.

То, что определяет эту бессознательную рутину поведения, социологи связывают с функционированием «институтов».

Социология начиная с Эмиля Дюркгейма стремится объяснить человеческое поведение из наличия в массовом сознании совокупности правил, принимающих объективированную форму «общества», реальность которого более высокого уровня, чем собственно индивидуальная жизнь отдельного человека, более значимая, чем ценность отдельного человека. Общество в таком виде — не аморфная масса населения, а совокупность идеальных проекцией (социальных норм) о том, что считать самым важным, самым ценным для «коллективного» существования — «правильного», безопасного, справедливого, что является условием взаимного уважения и признания друг другом. Совокупности правил такого рода придается статус «объективности», самодостаточности. Они сакрализованы до степени не просто реальности, а безусловного порядка высших ценностей. «Институты» могут быть традиционными (как семья, этнос) или «установленными» в результате конвенций или принуждения. Такая концептуальная посылка (институты как правила поведения) позволяет устанавливать детерминации и связи между ними и индивидуальным поведением.

Более строгое понимание «института» сводится к тому, что социальный институт — это устойчивые, повторяющиеся формы поведения, воспроизводящиеся вне зависимости от персонального состава участников взаимодействия (включая смену поколений), обусловленные формальным (письменным, кодифицированным) или неформальным, обычным (устным, традиционным) правом. Повторяемость поведения задана и поддерживается различного рода санкциями за следование групповым правилам (социальным нормам, обязывающим индивида). Санкции могу быть положительными (одобрением, поощрениями, вознаграждениями) или негативными (штрафами, наказаниями разной степени жесткости — от насмешки над не умеющим вести себя до изгнания из общества или смертной казни).

В основе семантики института всегда лежит представление о какой-то ценности или благе, которыми должны руководствоваться все участники институционально регулируемого поведения. Это может быть «безопасность» в самом широком смысле благополучия (такова идея государства, армии, полиции), «справедливость» (суды), «здоровье» или смягчение страданий (медицина), «воспитание и обучение» (образование), облагораживание человеческой породы (культура), способность к сопереживанию и сочувствию (искусство) и т.п.

Хотя всегда есть возможность использования предписанных общеобязательных правил в качестве ресурса для злоупотребления ими (демагогии, обмана, коррупции, преступлений и проч.), это не отменяет того, что именно институты придают структурность и устойчивость повседневной жизни населения, «общества». Добровольное или недобровольное, принудительное принятие этих норм и правил равносильно признанию их значимости, силе их действия. Чем более развитым и сложным является общество, тем большую роль играют механизмы самоорганизации населения и их институционализация. И наоборот, чем проще, если не сказать примитивнее, общество, тем важнее для него институты государства как монопольной системы принуждения к повиновению и следованию предписываемым правилам (законам) массового поведения.

Влияние института обусловлено не столько средствами физического принуждения, сколько общим давлением, мнением окружающих. Принуждение оправдывается проецируемыми на институты надеждами, ожиданиями, что руководство институтов будет выполнять те функции, которые заявлены ими. Некоторым институтам (главе государства, армии, иногда — футболу, религии и проч.) приданы значения быть символами всего целого (коллективного единства, осознания «нас» «своими», «нами», в отличие от «других», от «них»).

Склонность к опредмечиванию мысленных конструкций превращает институты в субъекты социальной жизни, что «очеловечивает» их, позволяя наделять их собственными мотивами, интересами, желаниями, стремлениями (как пример — так называемые «интересы государства», за которыми, конечно, стоят эгоистические интересы правящей элиты), оценивать их в разных отношениях: справедливости, эффективности, моральности и т.п.

В исследованиях общественного мнения функционирование институтов (их авторитетность, легитимность, надежды, связанные с ними, «доверие» к ним) является одной из самых важных тем. В чем суть «доверия» к людям или институтам? В ожидании, что люди или функционирование институтов будут соответствовать ожиданиям и представлениям о том, «как надо». Реальные ситуации действия могут радикально расходиться с их формально-правовым назначением — от суда ждут справедливости и защиты от частного или государственного произвола и самодурства, а судья будет самым беспринципным образом защищать тех, у кого власть и деньги. Полиция должна обеспечивать порядок и безопасность, а она вымогает взятки и бьет обывателя. СМИ должны давать объективную и правдивую информацию, а они занимаются пропагандой и рисуют потемкинские декорации. Верить им трудно, но других нет.

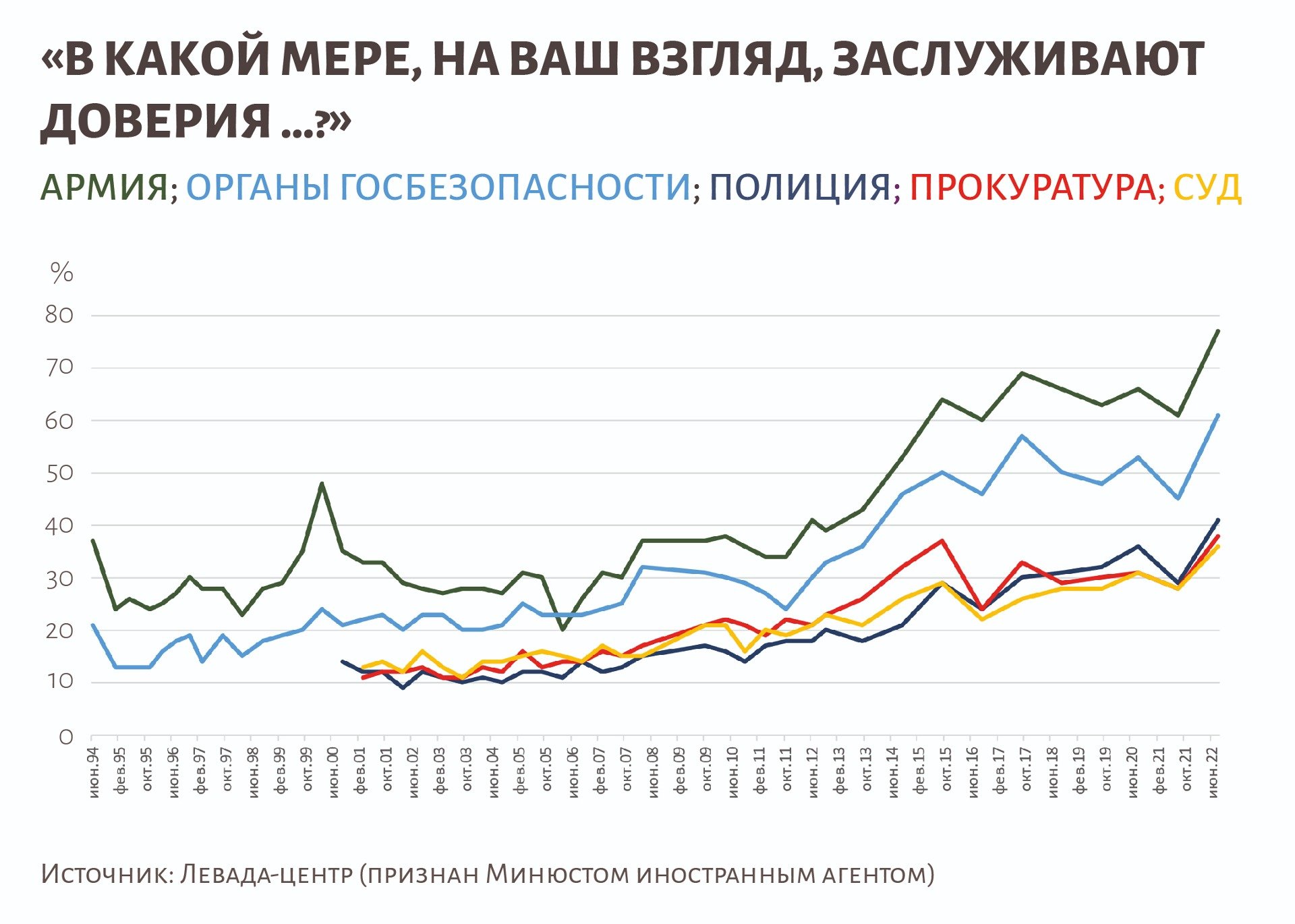

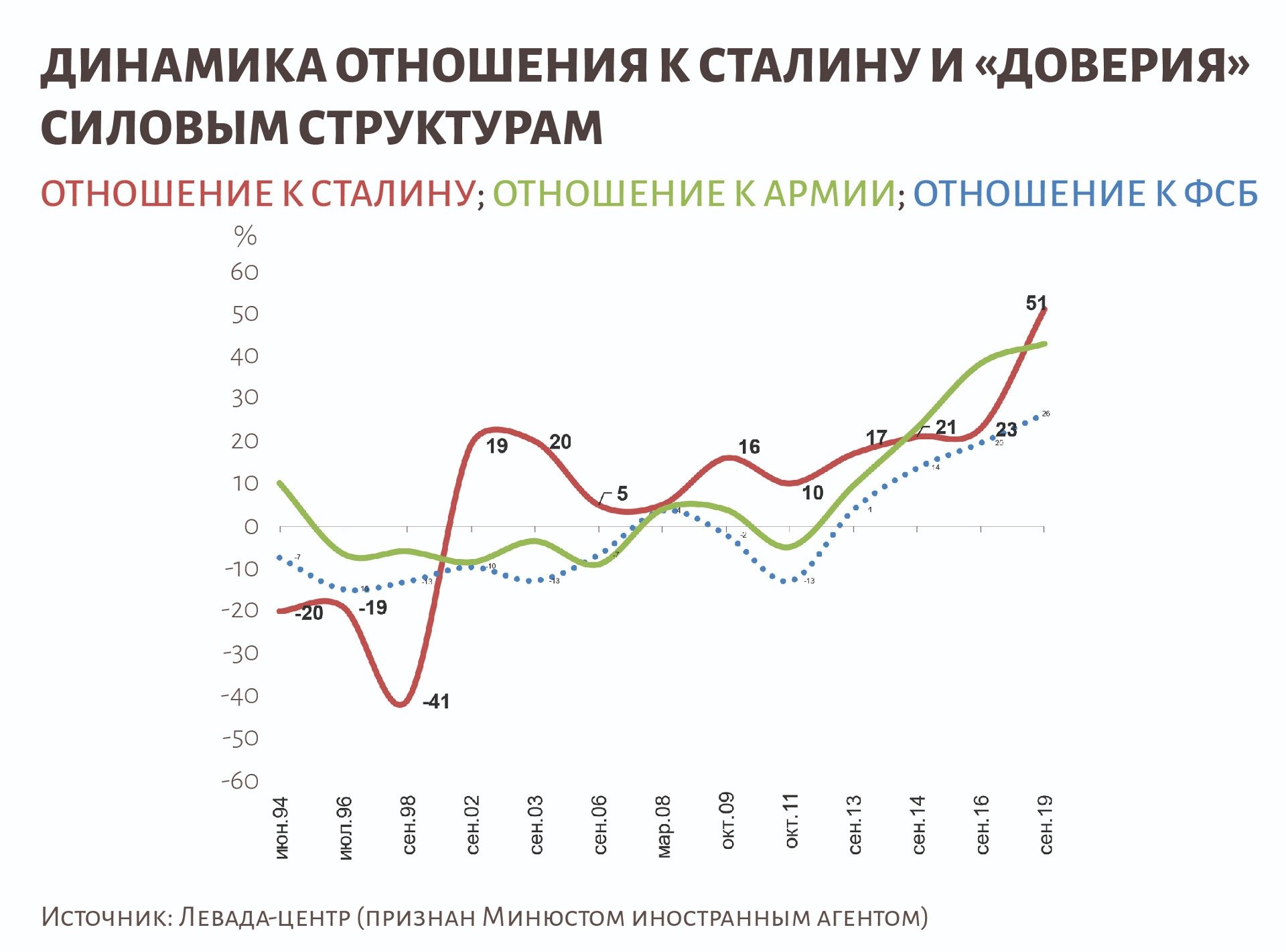

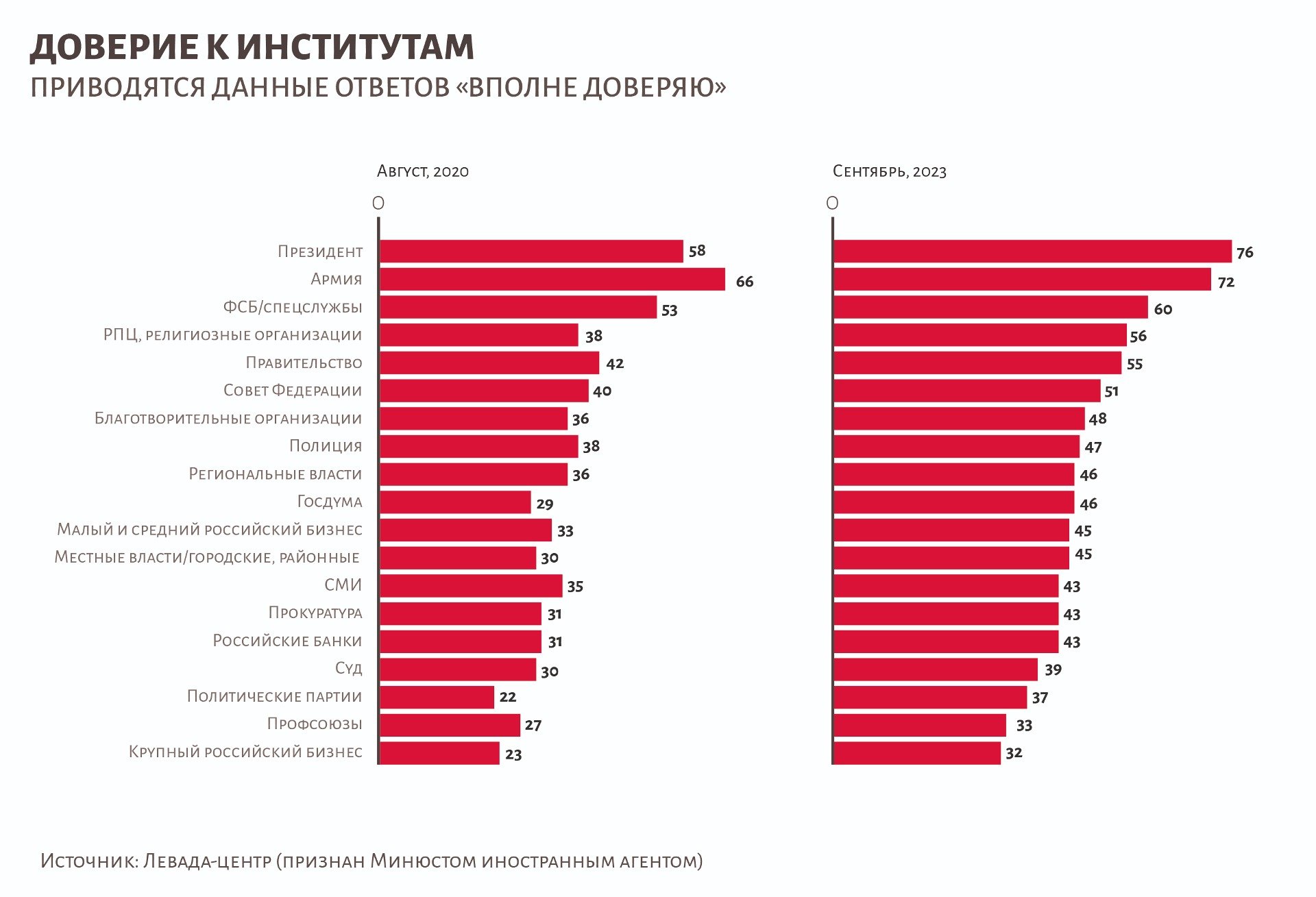

Рассмотрим структуру отношения к важнейшим социальным институтам в России, отталкиваясь от последнего по времени социологического опроса, а затем обратимся к изменениям в восприятии институтов в массовом сознании (см. табл. 1, граф. 2–4).

таблица 1

Представленная структура авторитетности институтов мало меняется на протяжении последней четверти века. (После 1993 года и до прихода Путина к власти рейтинг властных институтов — президента, правительства, российского «парламента», армии — держался на низких уровнях.)

Как видим из таблицы 1, институциональное «доверие» распределено крайне неравномерно: только 7 из 19 институциональных структур, регулярно тестируемых в наших социологических опросах, сегодня пользуются преимущественным доверием. Остальные находятся в зоне недоверия или сомнительной легитимности.

Первую группу «безусловно доверяемых» составляют институты, представляющие символы страны, ее престижа, величия, мощи, славы, всего того, что пропаганда выдвигает в качестве оснований для коллективной гордости и самоуважения. (Важнейшая функция символа — управление другими смысловыми значениями, выстраивание иерархии ценностных приоритетов.) Приоритетным в нашем случае оказываются не благосостояние населения и не достижения науки, культуры, медицины, а символы тотальной власти. Что может иллюстрироваться преобладающими убеждениями, что «нам не обойтись без сильной централизованной власти», «без сильной руки», «что России нужен сильный и властный руководитель, такой же, каким был Сталин» — так еще в 2020 году считали 52% опрошенных. Такого рода запросы персонифицируются «президентом» и силовыми структурами — армией и «секретной», «специальной» политической полицией, действующей вне обязательных для обычных людей нормативных рамок. (Особый статус ФСБ оправдывается «чрезвычайными», специальными задачами, для которых «нужны» особые полномочия действовать в соответствии с «революционным» или «государственным» правосознанием, отвечая на интересы держателей власти, устанавливающих различные правовые порядки — для себя и для всех других.)

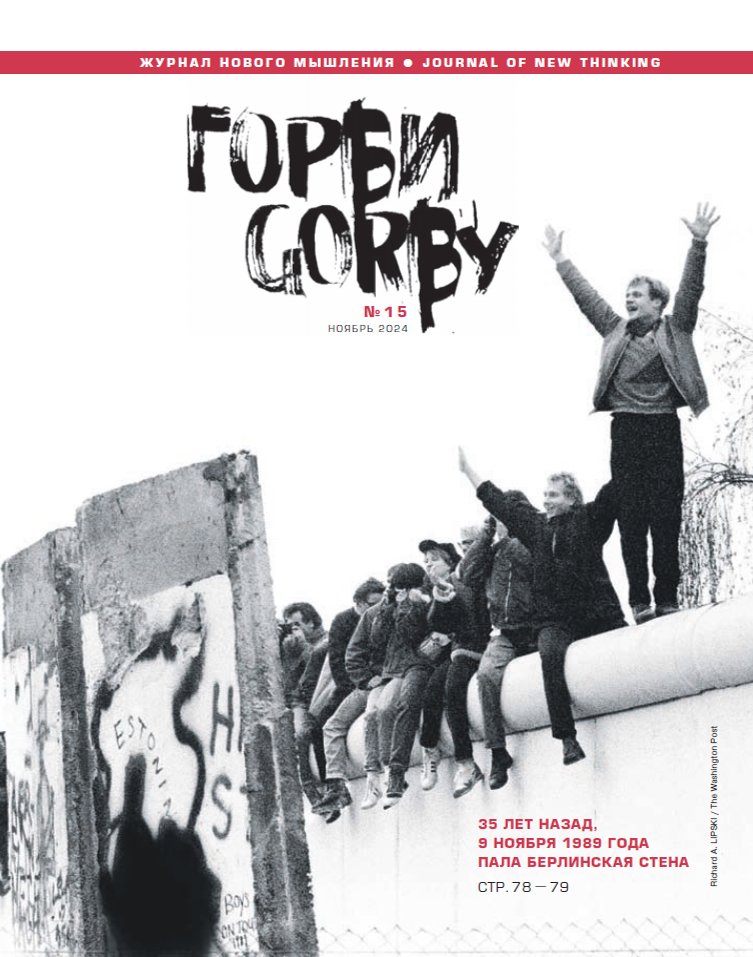

график 1

ГРАФИК 2

К силовым структурам примыкает РПЦ, крайне консервативный, можно сказать — реакционный по отношению к современности и либерализму институт. РПЦ претендует на статус хранителей и охранителей «традиционных» ценностей (безусловного социального и интеллектуального подчинения авторитету власти) и на этический характер своей деятельности. Аналогичную роль по отношению к населению регионов, исповедующих ислам, играют исламистские организации. Имитация морального фундаментализма и героической архаики является характернейшей особенностью авторитарных режимов, возникших на руинах СССР. Ценности такого рода, легитимирующие власть, противопоставляются идеологии модернизационных групп (прав человека, свободы, частной собственности и т.п.).

Дополнительный кредит доверия россияне выдают благотворительным организациям, общественным фондам, НКО, как негосударственным, так и сидящим на государственных или ведомственных «грантах». Население не разделяет их (не может разделить), наделяя и тех, и других ореолом чистой добродетели и бескорыстия, что не так часто встречается в нашей стране.

Наименее авторитетными (то есть находящимися в зоне преобладающего «недоверия») оказываются те институты, которые в развитых странах являются формами самоорганизации общества, а также те, кто обеспечивает повседневную жизнь обывателей, их ежедневное частное существование, независимое от государства: финансовые учреждения, местные власти (самоуправление), мелкий и средний бизнес, профсоюзы или независимые политические партии, организации гражданского общества, обеспечивающие контроль над властью или оказывающие сопротивление деспотии и произволу государственной бюрократии.

график 3

В зоне частичного или полного недоверия россиян находятся полиция, судебная система, прокуратура, банки и — в наибольшей степени — российский крупный бизнес, который в глазах населения связан патрон-клиентными, коррупционными отношениями с правящей элитой.

Между первыми и вторыми находятся промежуточные институты «полудоверия» — зависимые от администрации президента (или региональных властей) СМИ, а также региональные власти (кроме губернаторов).

Иначе говоря,

в России наиболее авторитетными и престижными институтами являются институты демонстрации себе и другим коллективной силы, мощи государства и борьбы с «врагами».

А также институты, обеспечивающие смысловое, как бы моральное (религиозное, идеологическое) оправдание этой силы и мощи. Подчеркну этот момент: не представительство многообразия социальных — групповых, человеческих — интересов и ценностей, а удержание единства власти и подданных, изоляция от всего, что может восприниматься как угроза для существующего порядка, является доминантой интегрирующих «общество-государство» массовых установок.

Подъем и пики институционального доверия приходятся на военные и идеологические кампании государства: 1999, 2008, 2014–2015, 2022 и последующие годы (граф. 1). Общий рост одобрения властных и силовых институтов объясняется как мобилизационным эффектом сплочения из-за навязываемой населению угрозы со стороны Запада, так и ликвидацией оппозиции и «критиков» режима, введения режима единомыслия и пропаганды. Предпосылкой эффективности мобилизации всегда является растерянность и деморализация недовольных и беспомощных.

И армия, и ФСБ, и церковь представляют собой разные функциональные формы иерархических, закрытых, а значит, не современных, не представительских институтов, апеллирующих к архаическим представлениям и домодерным ценностям. В их арсенале дискредитация значений субъективности, индивидуальности и, напротив, восхваление образцов коллективного самопожертвования, героизма, подвига, борьбы. Необходимым условием восприятия последних является требуемая православной церковью беспрекословная вера («жертва интеллекта») и обрядоверие. Отсюда же вполне закономерным представляется и процесс апологии Сталина средним звеном номенклатуры и его возвеличивание в глазах населения, несмотря на сохранение в исторической памяти россиян свидетельств инициированного им террора и преступлений государства (граф. 2).

Неудивительно, что СВО резко подняла авторитетность не только властных и силовых структур, но и всех других институтов (граф. 3).

график 4

Правительство и премьер-министр в российском массовом сознании, как показывают данные социологических опросов, не имеют собственной легитимности, поскольку они являются лишь инструментами проведения политического курса президента. Поэтому короткие в сравнении с периодами «неодобрения» фазы одобрения их деятельности приходятся опять-таки на военные и силовые акции государства (2008, 2014 и 2022 годы по настоящее время). Напротив, рост неодобрения их деятельности всякий раз связан с социально-экономическими кризисами и массовыми реакциями на несправедливость проводимой политики (монетизация льгот в 2005 г., кризисные процессы в 2009–2013 гг., пенсионная реформа). После патриотической эйфории «Крымнаш» и роста милитаристских и имперских взглядов (особенно в последние три года — 2022–2024) мы фиксируем заметный рост поддержки и консолидации с властными институтами, включая и те, которые долгое время находились в зоне недоверия и отрицательных оценок их деятельности (ГД, суд, прокуратура, полиция, даже политические партии, с учетом того, что остались лишь псевдопартии, допущенные с разрешения АП). Можно сказать, что ножницы «царь хороший, бояре плохие» после 2022 года теряют свою убедительность.

Что касается деятельности губернаторов как региональных представителей патерналистского государства, направленной, по идее, на обеспечение повседневной жизни обывателей в регионе, то она оценивается населением, за редкими исключениями, весьма позитивно (граф. 5), что отличает их от оценок работы депутатского корпуса Государственной думы — за исключением пары последних лет (граф. 6).

ГРАФИК 5

ГРАФИК 6

Исследовательский подход, целью которого является сравнение авторитетности институтов разного типа, не дает возможности более детального анализа функциональных составляющих отдельных институтов. Понятно, что качество и эффективность платной, коммерческой медицины и общедоступной, бесплатной по ОМС, будут радикально отличаться. Точно так же могли бы различаться и оценки авторитетности и доверия к разным каналам массовой информации, например, бесплатного и тотального ТВ, ставшего машиной пропаганды, и условно независимых телеграм-каналов или ютуб-медиа. В условиях расширяющейся цензуры и репрессий против журналистов и блогеров различия между ними фиксируются, однако нельзя говорить, что они носят принципиальный характер (табл. 2).

Из таблицы 2 следует, что уровень недоверия к СМИ растет от аудитории ТВ к аудитории интернета, социальных сетей, телеграм-каналов. Авторитетность канала обеспечивается либо статусом голоса самого государства, либо избирательностью выбора респондентом своего канала. Но в целом институциональное доверие к СМИ, заметно ухудшившееся со времени перестройки и первых лет политики реформаторов, остается невысоким.

таблица 2

Представленная картина массового отношения к институциональной системе в России свидетельствует об отказе людей от участия в политической и общественной жизни. Нынешнее государство — суверенно по отношению к «обществу». На этом держится его легитимность. Несмотря на скрытое недовольство или неудовлетворенность действующими институтами, они в глазах населения представляются безальтернативными и не подлежащими изменениям.

Три главных фактора определяют устойчивость и постоянство массового восприятия институциональной системы в России:

- отсутствие альтернативы,

- надежды на лучшее, на то, что власть сделает что-то хорошее для людей,

- угроза войны или враждебных действий Запада, нейтрализуемая репрезентацией мощи нашей армии и сил госбезопасности.

Настоящее и прошлое величие державы, обладающее такими вооруженными силами и средствами, которые могут заставить других подчиняться «нам», принять нас такими, какие мы есть, возвышает обывателя в своих глазах и становится коллективным культом силы. Фасцинация власти (особым образом организованное словесное воздействие с целью уменьшить потери значимой информации при ее восприятии реципиентами. Повышает степень воздействия информации на поведение реципиентов. — Ред.) устраняет все неприятные обстоятельства действительности — унижающее сознание собственной бедности, неразвитости, убогости в сравнении с теми странами, которые «мы не любим» (а это самые развитые, богатые и свободные).

Милитаризм, гордость военной мощью, благоговение и страх перед государством способствуют самоизоляции от внешнего мира и обретению относительного внутреннего спокойствия и равнодушия к происходящему.

Чувство причастности и солидарности с властью вдохновляет и возвышает обычного человека, отодвигая на задний план трезвое, без иллюзий отношение к конкретным представителям государства, нейтрализует отдельные «дефекты» институциональной системы в целом. Авторитаризму тотальной власти соответствует антропологическая простота личности человека, являющегося опорой и материалом этой институциональной системы.

А если что не так — не наше дело:

как говорится, родина велела!

Как славно быть ни в чем не виноватым,

совсем простым солдатом, солдатом.