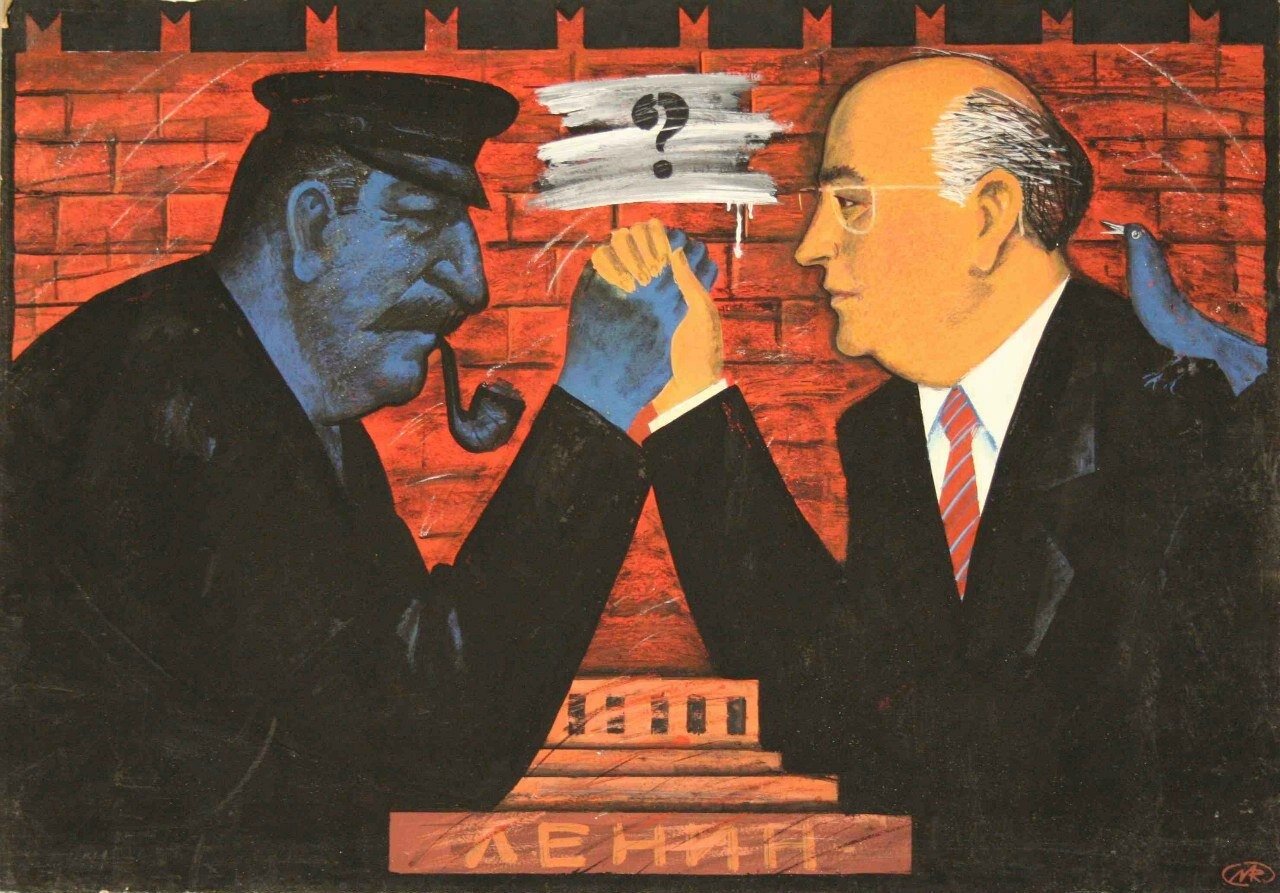

Михаил Рождествин — «Сталин и Горбачев», 1991 год

У знаменитого литературного критика Льва Аннинского есть такая статья — «Монологи бывшего сталинца». В ней он пишет как о магнетизме присутствия Сталина, так и магнетизме его отсутствия — вся история страны крутилась и крутится вокруг него. Горбачев тоже был сталинцем, поскольку, как констатировал Аннинский, в то время «опасно было выпасть из хора». Делая комсомольскую и партийную карьеру, да, впрочем, любую карьеру, нельзя было им не быть. Как нельзя было не быть антисталинцем после XX съезда и XXII съезда. А потом, именно в силу карьерных ограничений уже на самом верху пирамиды власти, невозможно было выступать против мнения Политбюро, занимавшегося бархатной ресталинизацией. Перестройка, затеянная самим Горбачевым, в основе своей должна и могла быть десталинизацией, иначе процессы изменений в государстве и обществе не начались бы в принципе. Любая модернизация, нормализация государства и общества в СССР и России — это именно избавление от сталинского наследия. Горбачевская перестройка — вторая после хрущевской оттепели десталинизация. А до этого юрист, комсомольский и партийный работник Михаил Горбачев колебался вместе с линией партии.

Вперед, к хорошему Ленину!

На собрании комсомольского актива Ставропольского крайкома ВЛКСМ 29 ноября 1961 года 30-летний первый секретарь краевого комсомола, делегат XXII съезда КПСС М.С. Горбачев докладывал о результатах высшего партийного форума: «Комсомольцы на проходящих конференциях и комсомольских собраниях единодушно поддерживают суровое осуждение съездом культа личности Сталина и справедливые требования делегатов об исключении из рядов нашей славной партии фракционеров Молотова, Маленкова, Кагановича, на руках которых кровь невинных людей». (Кстати, в этом выступлении 1961 года — ирония истории! — докладчик упомянул слово «перестройка»: в результате разоблачения культа личности перестраивался комсомол.)

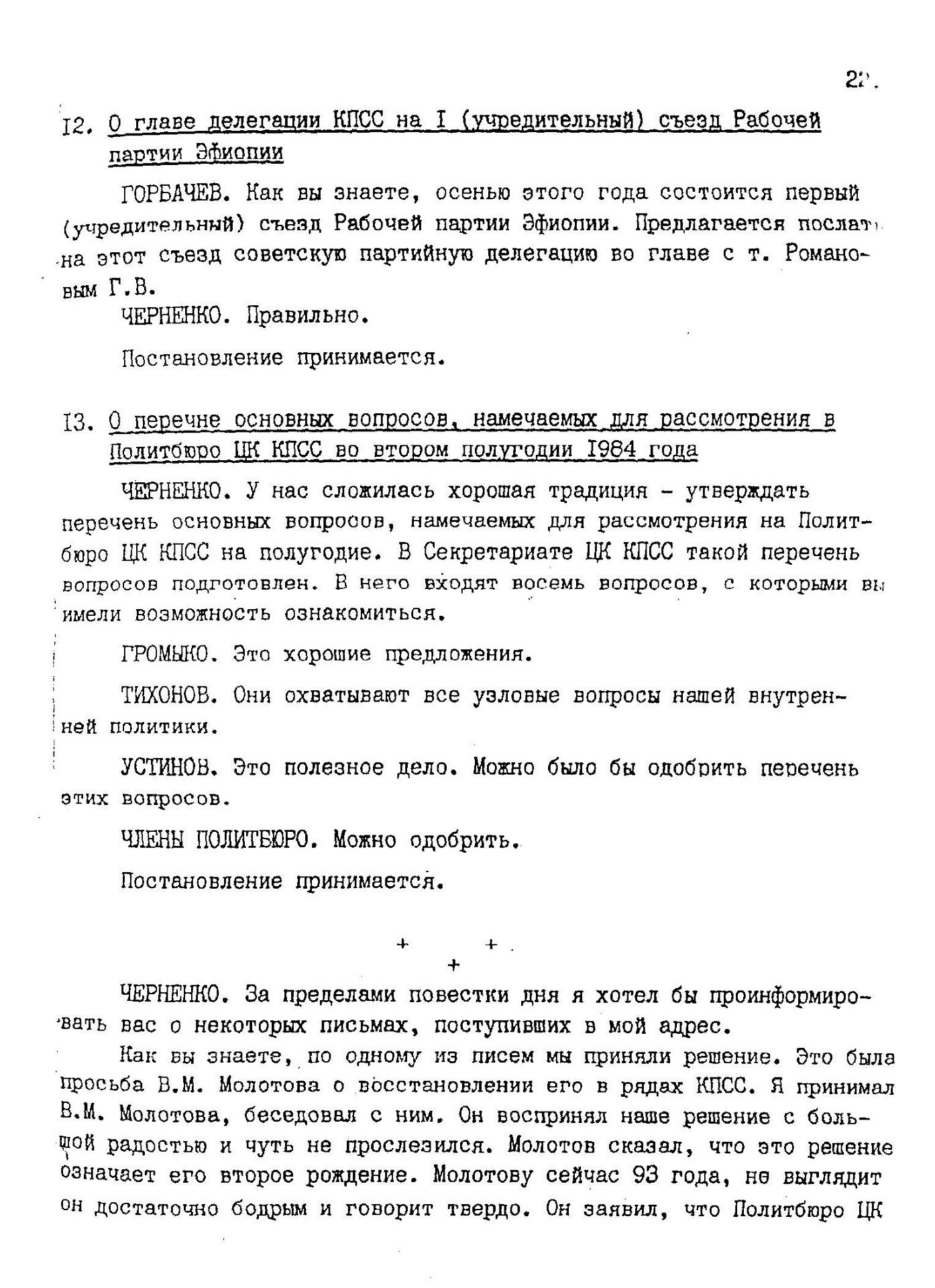

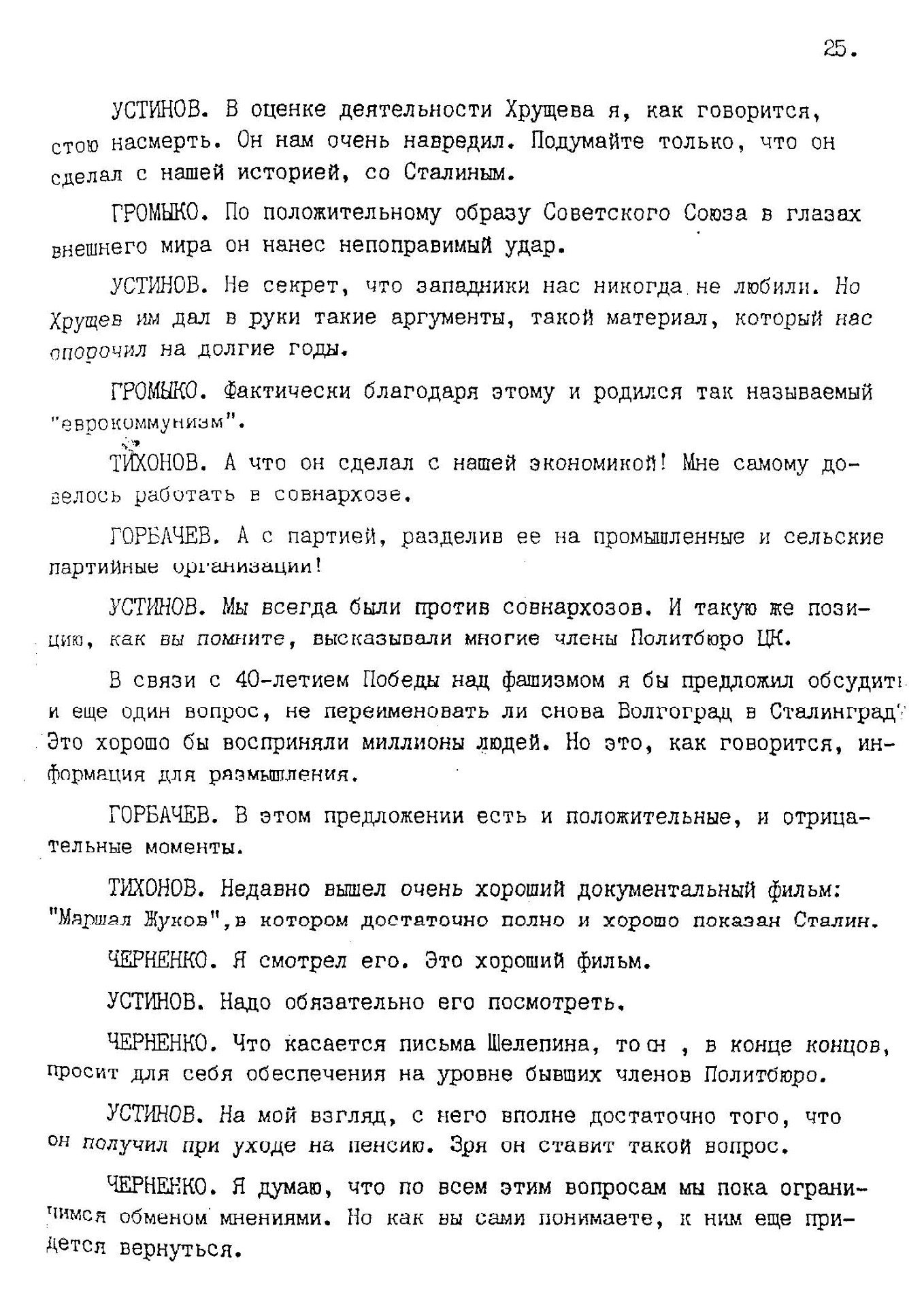

А вот Михаил Сергеевич уже 12 июля 1984 года участвует в заседании Политбюро, на котором генеральный секретарь Константин Черненко информирует о восстановлении в партии 94-летнего Вячеслава Молотова — это шаг, на который не шли ни Брежнев, ни Андропов. Всерьез обсуждается и возможное восстановление в КПСС престарелых Маленкова и Кагановича. Участники заседания резко критикуют Хрущева. Между ними происходит следующий разговор:

«ЧЕБРИКОВ. Я хотел бы сообщить, что западные радиостанции передают уже длительное время сообщение о восстановлении Молотова в партии. Причем они ссылаются на то, что до сих пор трудящиеся нашей страны и партия об этом ничего не знают. Может быть, нам следует поместить сообщение в Информационном бюллетене ЦК КПСС о восстановлении Молотова в партии?

Что касается вопроса о восстановлении в партии Маленкова и Кагановича, то я бы попросил дать нам некоторое время, чтобы подготовить справку о тех резолюциях, которые писали эти деятели на списках репрессированных. Ведь в случае восстановления их в партии можно ожидать немалый поток писем от реабилитированных в 50-х годах, которые, конечно, будут против восстановления их в партии, особенно Кагановича. Надо быть к этому готовыми. Я думаю, что такая справка должна быть в поле зрения Политбюро ЦК при принятии окончательного решения.

ТИХОНОВ. Да, если бы не Хрущев, они не были бы исключены из партии. Он нас, нашу политику запачкал и очернил в глазах всего мира.

ЧЕБРИКОВ. Кроме того, при Хрущеве ряд лиц был вообще незаконно реабилитирован. Дело в том, что они были наказаны вполне правильно. Возьмите, например, Солженицына.

ГОРБАЧЕВ. Я думаю, что можно было бы обойтись без публикации в Информационном бюллетене ЦК КПСС сообщения о восстановлении Молотова в партии. Отдел организационно-партийной работы мог бы в оперативном порядке сообщить об этом в крайкомы и обкомы партии.

Что касается Маленкова и Кагановича, то я тоже выступил бы за их восстановление в партии. Причем время восстановления не нужно, видимо, связывать с предстоящим съездом партии».

Иначе Горбачев в кругу старых (во всех смыслах) партийных товарищей повести себя и не мог. А до апрельского пленума, с которого принято отсчитывать время перестройки, оставалось всего-то девять месяцев.

В то время шутили: «Почему 72-летний Черненко восстановил в партии 94-летнего Молотова? — Готовит себе преемника».

Но вот еще реплики из рабочей записи того исключительно симптоматичного заседания сорокалетней давности, показывающей, в какую яму архаики заводили страну геронтократы:

«УСТИНОВ. Мы всегда были против совнархозов. И такую же позицию, как вы помните, высказывали многие члены Политбюро ЦК.

В связи с 40-летием Победы над фашизмом я бы предложил обсудить и еще один вопрос, не переименовать ли снова Волгоград в Сталинград? Это хорошо бы восприняли миллионы людей. Но это, как говорится, информация для размышления.

ГОРБАЧЕВ. В этом предложении есть и положительные, и отрицательные моменты».

Стенограмма заседания Политбюро от 12 июля 1984 года. Источник: архив

Словом, «гонка на лафетах» заканчивалась очень вовремя, иначе страну ждала бы полновесная реабилитация Сталина.

Но и сам Горбачев не сразу отошел от самых стандартных клише позднесоветского периода. Положено было к празднику 9 мая поминать Сталина, и новый молодой генсек это тоже сделал во время отмечания 40-летия Победы: «Гигантской работой на фронте и в тылу руководила партия, ее Центральный комитет, Государственный комитет обороны во главе с Генеральным секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Виссарионовичем Сталиным. (Продолжительные аплодисменты.)»

Заметьте — продолжительные аплодисменты, как во время празднования 20-летия Победы в 1965 году, когда с праздничным докладом выступил тогдашний молодой генсек Леонид Брежнев. Как глубоко сидела и как быстро реактивировалась сталинская бацилла!

1986 год. Горбачев продвигается к тому, что будет называться «новым мышлением». Но в его публичных и непубличных выступлениях по-прежнему звучат классические оценки позднего советского времени: Сталин нарушил социалистическую законность, партия сделала выводы, а очернять все прошлое в целом нельзя, потому что тогда мы опорочим собственную историю и подвиги советского народа. Вот что генеральный секретарь говорил в интервью газете французских коммунистов «Юманите» 4 февраля 1986 года:

«Сталинизм» — понятие, придуманное противниками коммунизма, и широко используется для того, чтобы очернить Советский Союз и социализм в целом. С тех пор, как на XX съезде партии был поднят вопрос о преодолении культа личности Сталина и принято постановление ЦК КПСС по этому вопросу, прошло 30 лет. Скажем прямо, это были нелегкие для нашей партии решения. Это было испытание на партийную принципиальность, на верность ленинизму. Считаю, что мы его выдержали достойно и сделали из прошлого должные выводы».

В той же логике Михаил Сергеевич рассуждает и в начале 1987 года, например, на узком совещании 2 февраля 1987 года:

«Все, что после Ленина, все подлежит пересмотру. Но всему свое время. Надо быть политиком. Если мы сейчас бросим лозунг пересмотра всего, что было при Сталине, заварим такую кашу… А нам дело надо делать. И нас самих же осудят за то, что мы отвлекаем энергию общества «туда»».

Но уже в этот период общество, почувствовавшее свободу, начинает обходить в своем развитии государство. В то самое время, когда Горбачев опасливо говорил о том, что «заварится каша», на экраны страны выходил фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние» — впечатляющий антисталинский и в целом антитоталитарный манифест с симптоматичным и символическим названием. Причем, по свидетельству Эдуарда Шеварднадзе, который очень помог Абуладзе, Горбачев посмотрел фильм и одобрил его выход в прокат — значит, понимал, что «иного не дано». Началась самая настоящая медиареволюция: газеты, толстые и тонкие журналы возвращали нации то, чего она была лишена десятилетиями — возможность критического мышления и общественной дискуссии, знакомство с собственной подлинной историей и не известным читателям вне интеллигентского круга литературным и философским наследием.

За первой сигнальной ракетой — «Покаянием», последовала публикация «Детей Арбата» Анатолия Рыбакова. Роман, вопреки позиции некоторых членов Политбюро, главный редактор «Дружбы народов» Сергей Баруздин опубликовал уже без разрешения партийных инстанций в трех номерах — апрельском, майском и июньском — 1987 года. Хотя, разумеется, Горбачев знал о романе, ему слали рецензии на него, лоббировали Александр Яковлев и Анатолий Черняев.

Нация обретала память, слух и зрение, а в результате и совесть через литературу, кино, историю, публицистику.

В серьезных попытках осмыслить происходящее в 1987 году Горбачев обращается к наследию Ленина. Получается, он и сам в тренде, потому что широкая публицистическая дискуссия сворачивает на противопоставление хорошего Ленина плохому Сталину. 16 апреля 1987 года на заседании Политбюро генеральный секретарь говорит:

«Да, были допущены серьезные ошибки — не только тактического, а и стратегического порядка. Не все так пошло, как замышлял Ленин. Не все поняли, что Ленин хотел сказать в последние годы перед смертью. Нам все надо обдумать. Надо дотягивать еще до Ленина и в экономике, и в политике, и в духовной сфере, и в демократии. На наш век хватит. Словом, ленинский период очень важен для понимания того, что происходит сейчас».

Для Горбачева обращение к Ленину — это еще и последнее оправдание социализма как такового. Иначе почва уходит из-под ног, иначе разрушается моральная и историческая база его собственного правления. Потому что он все еще генеральный секретарь «руководящей и направляющей силы» советского общества.

Сбросив с воздушного шара Сталина, невозможно сбросить Ленина, иначе придется признать, что нужен совершенно другой аэростат.

Поэтому для Горбачева важна дата — 70-летие Октябрьской революции. Он должен подвести итог собственного осмысления истории страны, и прежде всего — моральной эволюции государства и общества за два с половиной года перестройки. Летом 1987-го начинается подготовка масштабного доклада. 13 августа на Политбюро он говорит:

«Я намерен дать крупным планом осмысление нами нашего исторического пути.

Ничего не будем приукрашивать. Есть вещи, о которых мы, партия, должны сказать. Тем более что нас уже обгоняют в этом отношении литераторы. И дают перехлесты.

В докладе мы должны дать базу для понимания обществом своего прошлого, всей его правды. Надо во многом вернуть его (общество) к XX съезду. Сказать и о Сталине. Но не чернить все прошлое и не мазать все розовым цветом.

О Хрущеве сказать. А то получается, был такой деятель и исчез. И время, с ним связанное, исчезло. На Западе анализируют все про нас, в том числе и деятельность Хрущева. А у нас и тут отставание… на пользу противникам. Доклад должен быть предельно объективным».

Перед пленумом ЦК по подготовке празднования 70-летия Октября (он прошел 21 октября 1987-го) и собственно докладом на торжественном заседании, посвященном 70-летию Октябрьской революции (2 ноября 1987-го), Горбачев сделал важный символический и практический шаг — 28 сентября была образована Комиссия Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30–40-х и начала 50-х годов. Но даже в выступлении при образовании Комиссии генсек специфическим образом трактует историю: «Бухарин помог Сталину в борьбе с идейными течениями. И у меня складывается впечатление, что этот человек погиб несправедливо. Совершенно теперь убежден, что сволочь из сволочей — Троцкий».

Этот поезд в огне

В юбилейном докладе к 70-летию Октября перестройка квалифицировалась как продолжение Октябрьской революции, но как бы очищенной от позднейшего «антикультурного слоя» сталинизма:

«…в этот торжественный час мы можем заявить: принципиальная линия нашей политики неизменно держалась генерального направления, которое выработал и проложил Ленин… Составной частью этого мира является социализм. Начав свою историю 70 лет назад, а затем превратившись в мировую систему, он определил облик XX столетия. Сейчас он выходит на новый этап своего развития, вновь демонстрируя заложенные в нем возможности».

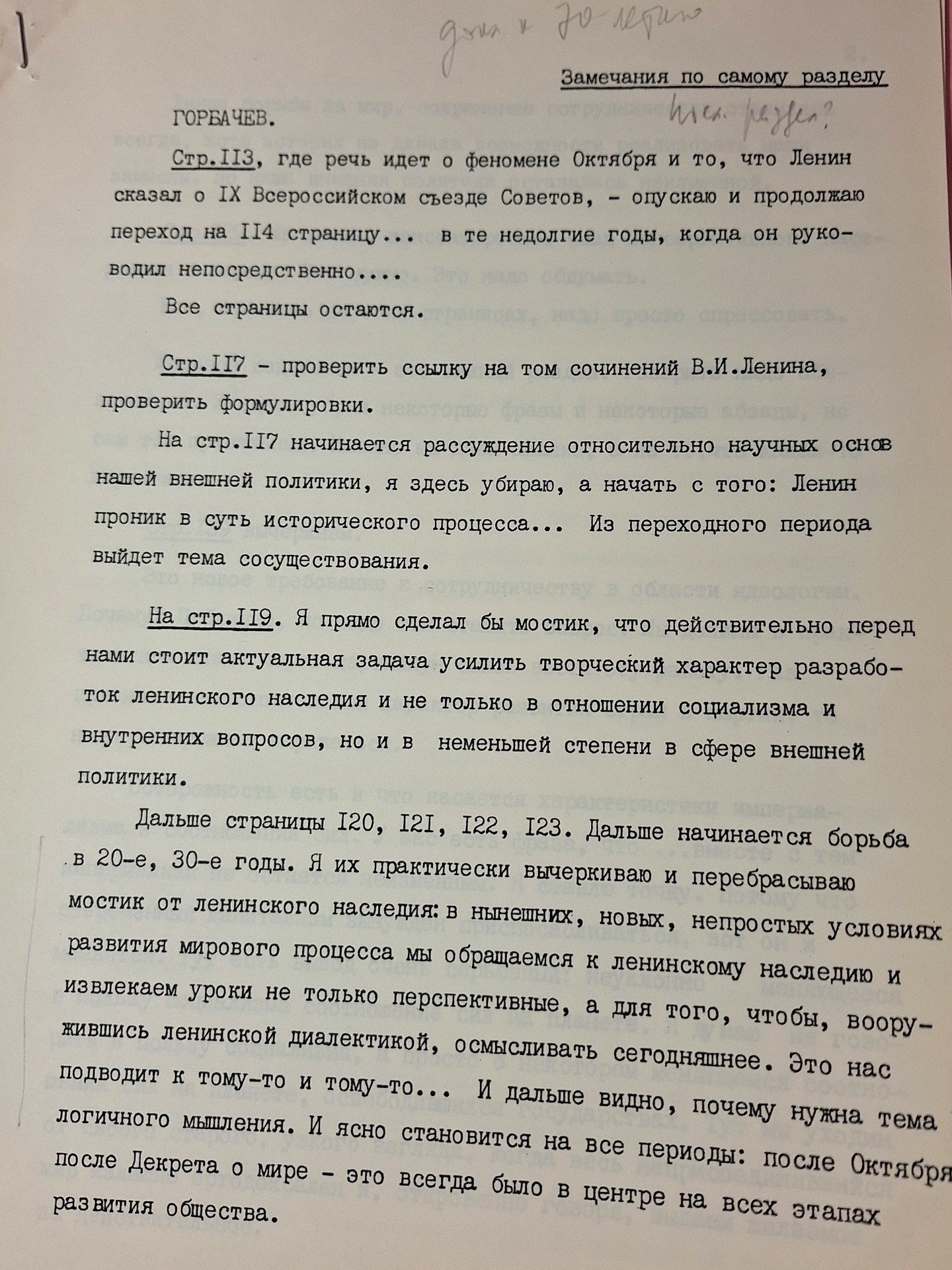

По надиктованным постраничным замечаниям к проекту доклада, которые есть в архиве одного из спичрайтеров, тогдашнего заместителя главного редактора журнала «Коммунист» Сергея Колесникова, можно составить представление о стиле работы Горбачева над документом, которому он придавал огромное значение. Некоторые поправки надиктовывались при участии академика Ивана Фролова, главного редактора «Коммуниста» (отдельные его реплики фиксирует стенограмма).

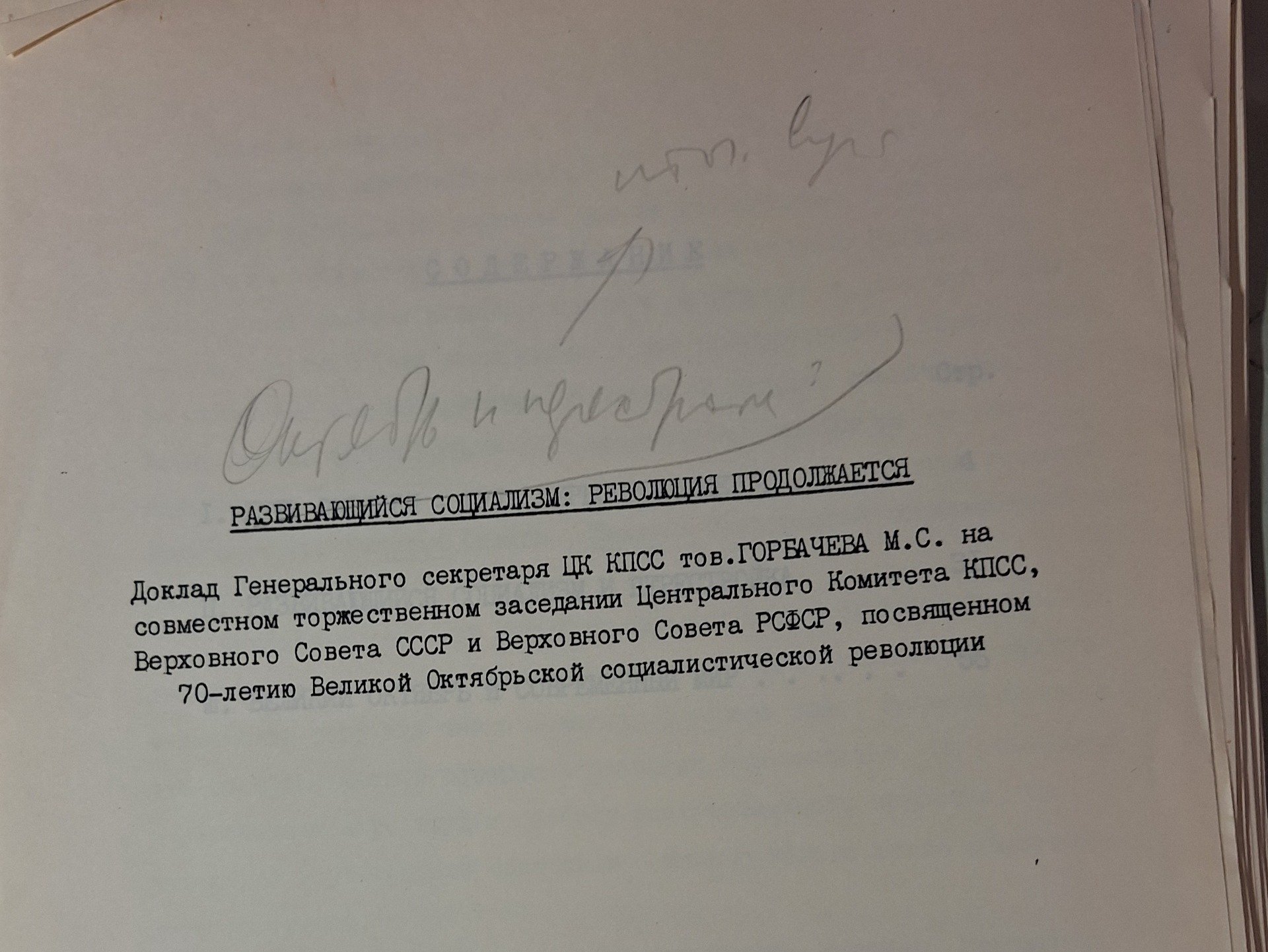

Первоначально доклад назывался не «Октябрь и перестройка: революция продолжается», а «Развивающийся социализм: революция продолжается». Горбачев не возражал против термина «развивающийся социализм», на котором настаивал Фролов. В одной из горбачевских надиктовок можно найти замечание генсека: «Название доклада оставить». Новый термин «развивающийся социализм» не нравился секретарю ЦК Вадиму Медведеву, который подключился к работе только в сентябре.

Итоговое название, следует признать, звучало «публицистичнее» и в большей степени акцентировало внимание на преемственности Октябрьской революции и перестройки.

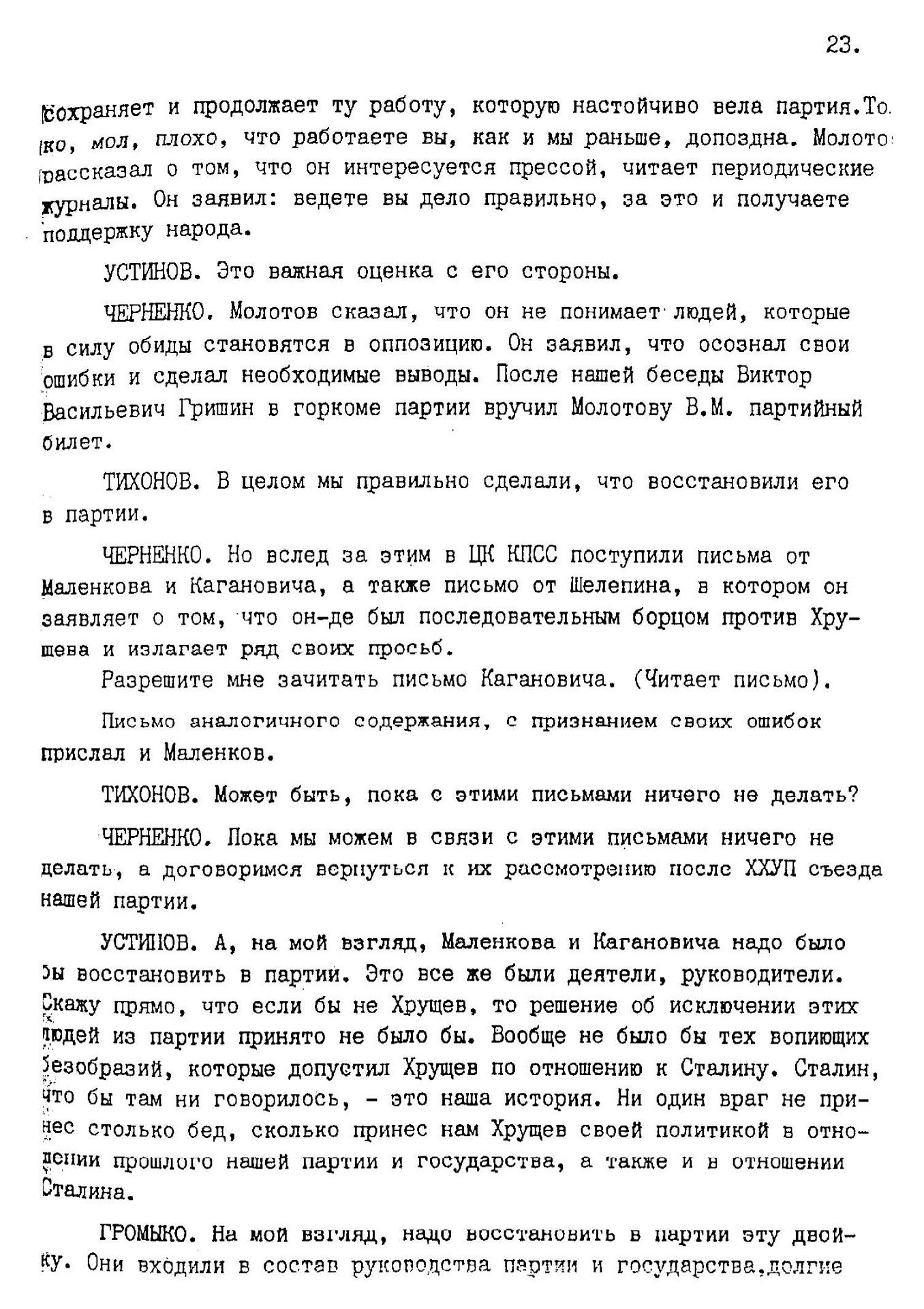

Первая версия доклада Горбачева к 70-летию Октября. Источник: Архив С.В. Колесникова

Оглавление доклада. Источник: Архив С.В. Колесникова

Первая страница доклада. Источник: Архив С.В. Колесникова

В первоначальных вариантах доклада имя Николая Бухарина не упоминалось, и о сталинских «деформациях» социализма говорилось обезличенно — речь шла только о Сталине и Ленине. Значит, радикализация, как ни странно, произошла на заключительном этапе работы. Доводился документ в Завидово Александром Яковлевым, Анатолием Черняевым, Иваном Фроловым и Вадимом Медведевым. Потом доработанный проект обсуждался 31 октября 1987 года на Политбюро. Согласно записям помощников Горбачева, упоминание имени Бухарина вызвало сомнения у Николая Рыжкова и Егора Лигачева. Генсек спорил: «О Бухарине говорить или не говорить в докладе? Я за то, чтобы говорить».

Образец замечаний Горбачева к тексту. Источник: Архив С.В. Колесникова

А вот что говорил Горбачев в своих надиктовках о Сталине:

«Надо вскрыть корни этого явления (сталинизма. — Ред.). Почему? Это нам покажет, что это вовсе не социализм, а отступление от социализма. Нам хотят через сталинизм навязать, что это естественное функционирование социализма. Тут есть тонкость. Когда говорим о сталинизме как о культе личности, как о злоупотреблении, то можно сказать, что это связано с деятельностью Сталина. Но когда хотят сказать, что сталинизм это система и политических институтов, и система идеологических взглядов, и… определенная концепция функционирования социалистического общества, как нечто такое, что присуще самому социализму, — это не так… Это концепция навязать, приписать и дискредитировать социализм… Оппозиция была разгромлена и признала свое поражение. Эта ситуация, естественно, связывалась с мужественной, самоотверженной работой Сталина (это говорит Горбачев! — Авт.), и авторитет его в этой ситуации поднялся. Но в силу присущих Сталину личных качеств это получило развитие таким образом, что оно импонировало ему и он начал злоупотреблять властью, начал отступать от политики, возвышаться. А его нетерпимость к критике и стремление к однозначности. Ленин же любил дискуссии и приветствовал новые мысли своих соратников, чего не скажешь о Сталине».

Снова разделение Сталина и социализма. Социализм — отдельно. Сталин, деформировавший социализм, — отдельно. Снова плохой Сталин и хороший Ленин. В сущности, все это своего рода второе, исправленное и дополненное, издание идей XX съезда. Что, впрочем, после полного их забвения могло возыметь эффект разорвавшейся исторической бомбы.

А вот что можно прочитать в одной из последних версий доклада:

«После смерти В.И. Ленина партия, ее руководящее ядро… во главе с И.В. Сталиным продолжили начатое им дело, в острой идейной борьбе с оппортунистическими, оппозиционными течениями отстаивая ленинский замысел построения нового общества… Вместе с тем… в жизни советского общества с конца 20-х — начала 30-х годов все сильнее стали проявляться авторитарные и бюрократические тенденции, <…> которые привели к чуждому научным принципам марксизма-ленинизма и самой природе социализма явлению, называемому культом личности».

Указания Горбачева выполнены спичрайтерами здесь и во всех остальных фрагментах доклада неукоснительно.

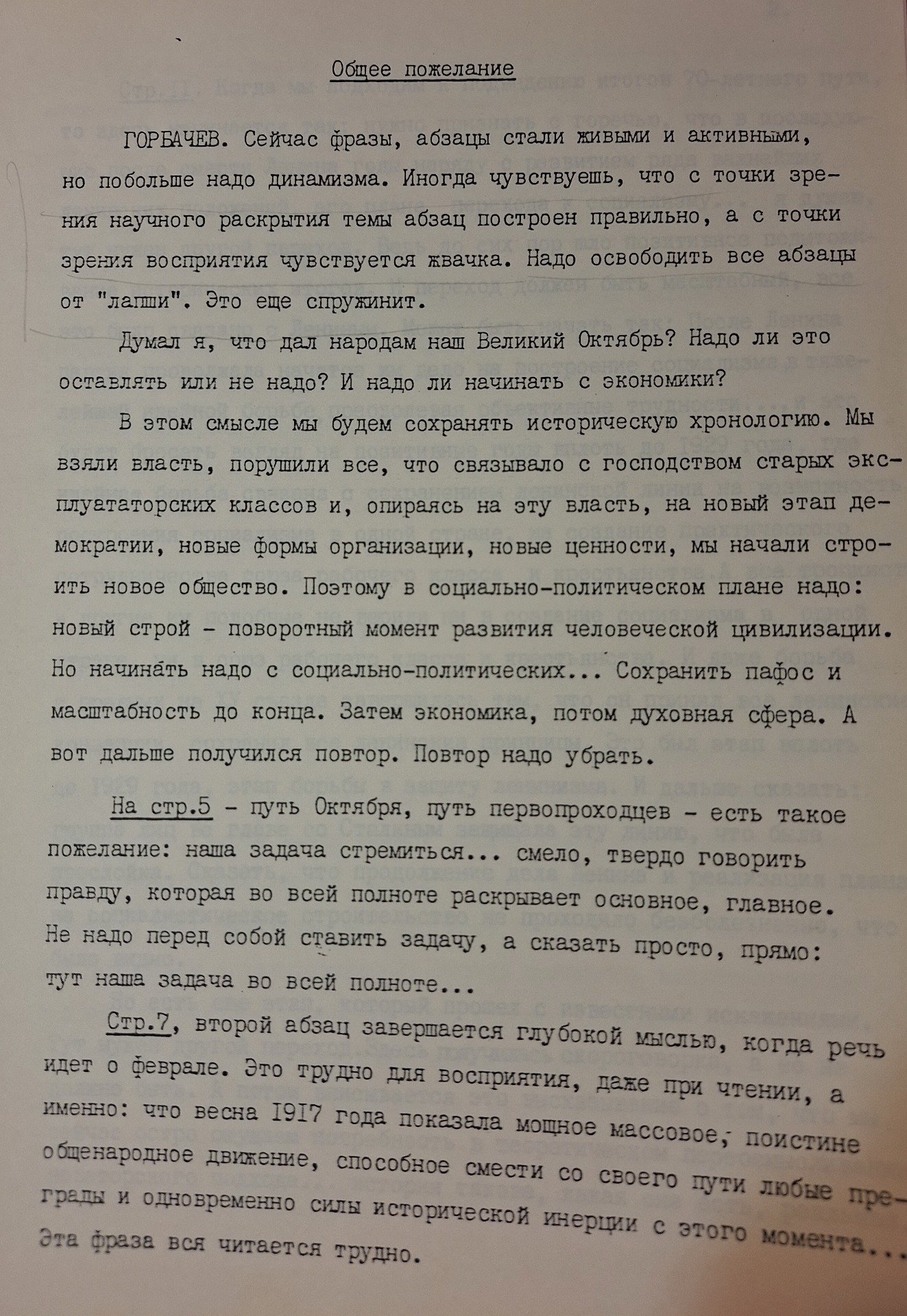

Есть в надиктовках и просьбы не скороговоркой, а более основательно поговорить об оттепели, о непоследовательной реализации косыгинской реформы («…мы только одну пятилетку продержались»), порассуждать об упущенных возможностях последних 20 лет советской истории. Выполнялись и иные указания генсека: «Иногда чувствуешь, что с точки зрения научного раскрытия темы абзац построен правильно, а с точки зрения восприятия чувствуется жвачка. Надо освободить все абзацы от «лапши». Это еще спружинит».

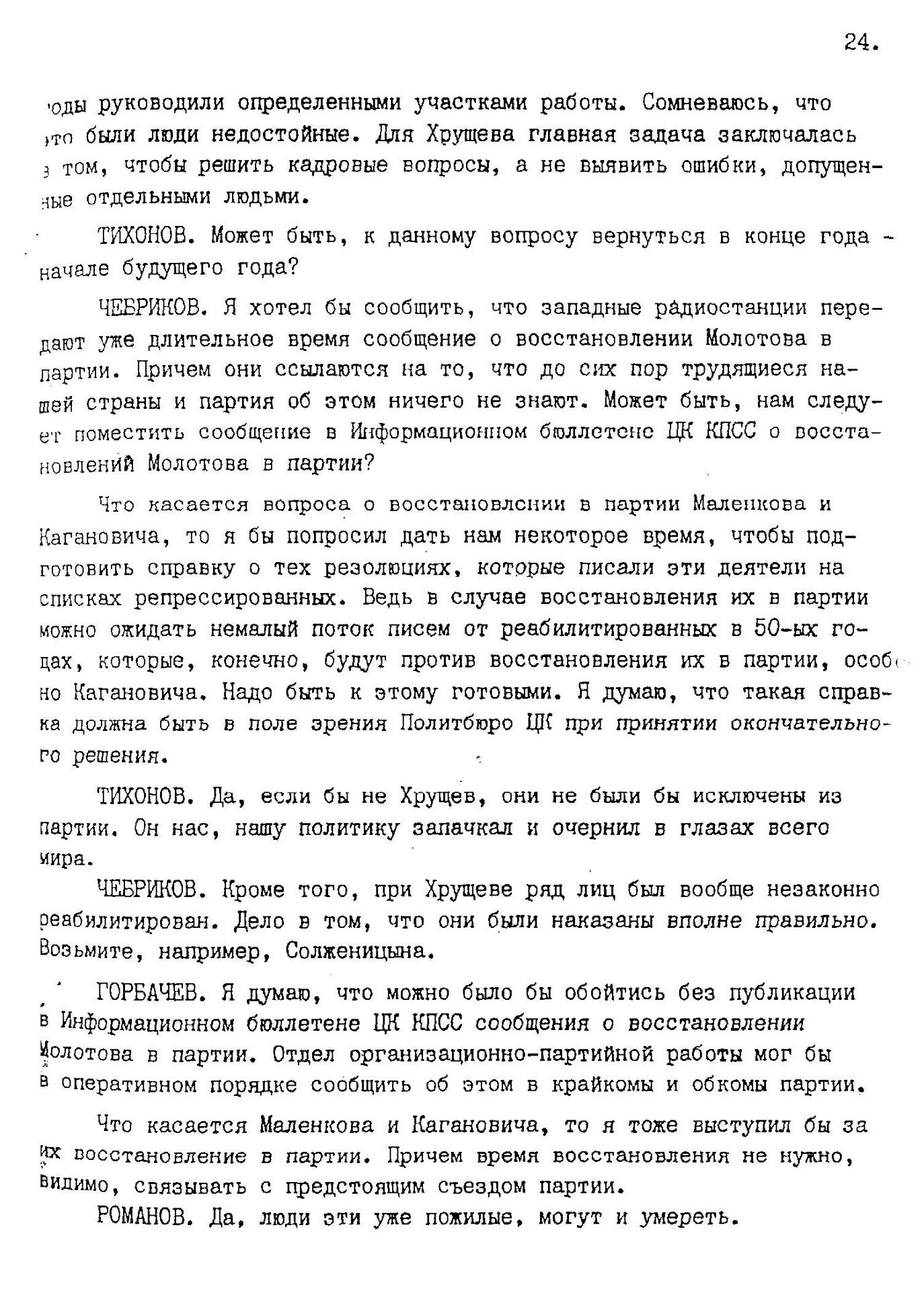

Так выглядели надиктовки генерального секретаря. Источник: Архив С.В. Колесникова

Горбачева заботит объем: нужно и многое сказать, объясниться с гражданами страны и с самим собой, но и не хочется перегружать внимание, топить главное в водовороте слов. В надиктовках он не случайно вспоминает о том, что доклад к 50-летию революции был 92-страничным (при здоровом Брежневе), а к 60-летию — всего 27-страничным (при уже больном Брежневе и в погружавшейся в застой, в том числе словесный, стране). В итоговой рукописи «Октября и перестройки» — больше 80 страниц.

Впрочем, заклинания, которых в докладе к 70-летию все равно было очень много, уже можно было пропускать мимо ушей. Смысл происходившего был глубже, чем это даже можно было заключить из революционного во всех смыслах доклада. Именно тогда словосочетание «70 лет» приобрело устойчивый отрицательный смысл — как семь десятилетий коммунистической диктатуры. Лучше и точнее даже самых блестящих горбачевских спичрайтеров дух изменений в массовом сознании транслировал обществу вышедший к тому времени из рок-подполья Борис Гребенщиков*. В песне «Поезд в огне», написанной в 1988 году на гребне легализованной «аквариумомании», обществу представлялся другой «доклад»: «Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой». Были там и «люди, стрелявшие в наших отцов», которые «строят планы на наших детей», и «генералы», которые «пьют и едят нашу смерть». И «нас рожали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой, но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой».

В этом огне полыхало острожное отношение к тому, что называлось «достижениями социализма» и все возможные «с одной стороны», «с другой стороны» и «вместе с тем».

Поступиться принципами

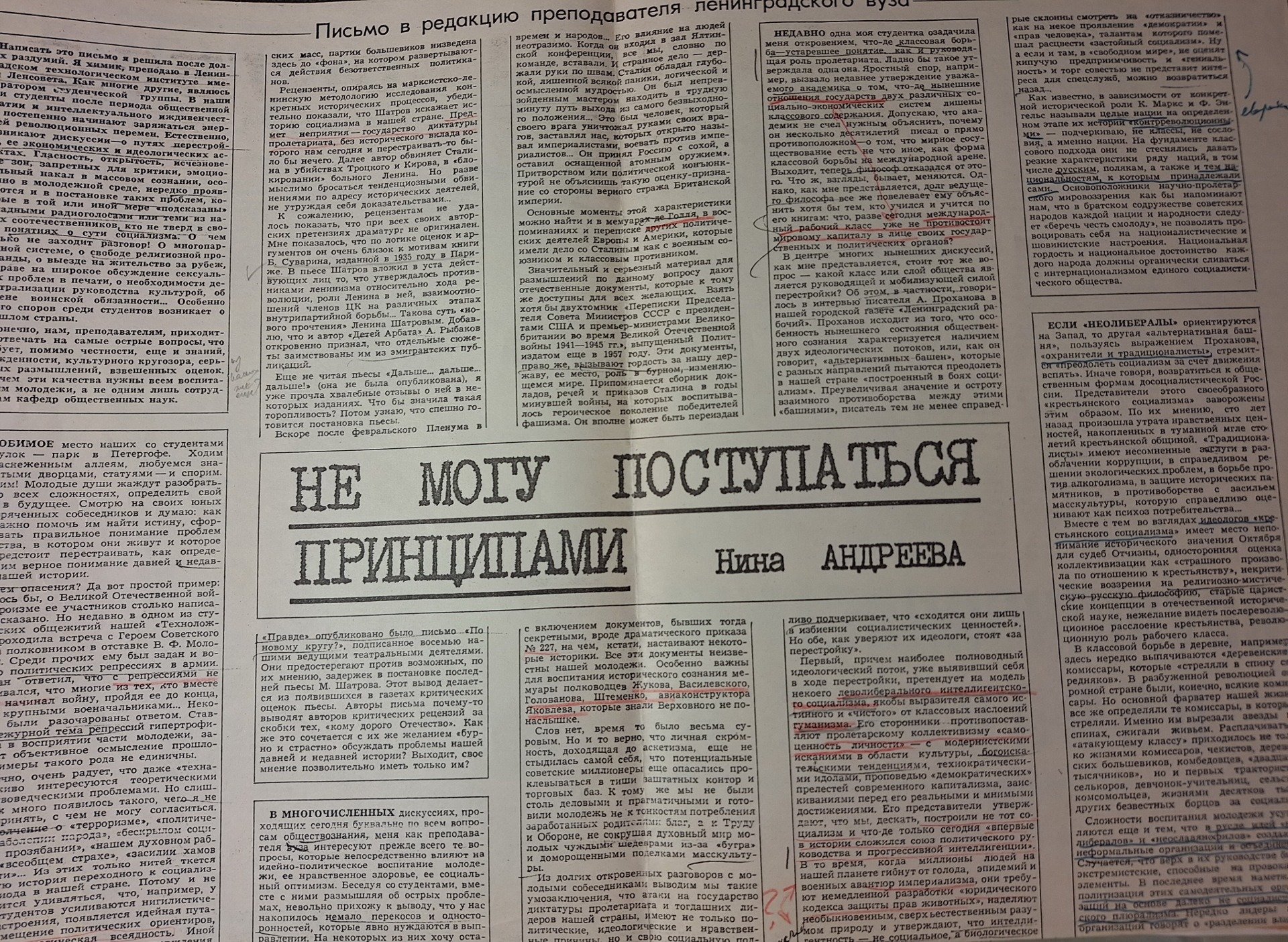

Пока Горбачев балансировал исторический дискурс, сталинисты нанесли ему очень серьезный удар, затеяв своего рода идеологический путч. На февральском (1988 года) пленуме ЦК генсек раздраженно отозвался о «плакальщиках социализма». Ответным залпом консерваторов и ортодоксов стала знаменитая статья Нины Андреевой в «Советской России» от 13 марта 1988-го, которая, впрочем, в то же время знаменовала собой начало постепенно нараставшего недовольства перестройкой, становившегося массовым явлением.

Статья Нины Андреевой в «Советской России»

Полосное «Письмо в редакцию преподавателя ленинградского вуза» в газете формата А-2 смотрелось эффектно. Еще более эффектным был заголовок — «Не могу поступаться принципами». Статью в газете с более чем четырехмиллионным тиражом, которым гордился главред Валентин Чикин, прочитала вся страна: «Взять вопрос о месте И.В. Сталина в истории нашей страны. Именно с его именем связана вся одержимость критических атак, которая, по моему мнению, касается не столько самой исторической личности, сколько всей сложнейшей переходной эпохи». Пикантность ситуации состояла в том, что как раз 13 марта 1988 года Михаил Горбачев и Вадим Медведев находились в Югославии, Александр Яковлев — в Монголии. То есть руководящее ядро перестройки отсутствовало.

Егор Лигачев в тот же день провел совещание с редакторами СМИ. Именно из его секретариата статья поступила в «Советскую Россию» — значит, шлифовалась профессионалами из газеты и из аппарата. Было дано указание о перепечатке статьи в региональных газетах, в том числе в союзных республиках. Лев Зайков, первый секретарь Московского горкома КПСС, явно способствовал тому, что в столичных парторганизациях статью ксерокопировали и начинали обсуждать как директивную.

Вадим Медведев вспоминал, что «ниноандреевский манифест» был перепечатан в газете «Нойес Дойчланд» по личному указанию Эриха Хоннекера, вошедшего в историю страстными поцелуями с Брежневым. Согласно воспоминаниям Андрея Грачева, против статьи Андреевой выступила только газета «Московские новости», против Лигачева не решились пойти даже «Известия» во главе с Иваном Лаптевым.

В кулуарах съезда колхозников неожиданно для других членов Политбюро Горбачев выступил резко против статьи, намекнув на ее «заказной» характер. Потом было двухдневное заседание высшей партийной инстанции, резкие выступления, неловкое покаяние Лигачева.

Генсек справедливо оценил статью как атаку на перестройку, а значит, и на первое лицо в партии.

На первом заседании Политбюро он говорил: «Вряд ли Андреева сама написала эту статью». Лигачев ушел в «несознанку»: «Да, Чикин у меня был. Мне статья понравилась. Но больше я к ней отношения не имел».

Надо было и расставить «маяки» для общественного мнения. По итогам второго заседания с обсуждением статьи по указанию Политбюро группа партийных интеллектуалов под руководством Александра Яковлева начала подготовку полосной статьи в «Правде». Газета «Правда» все-таки была главнее «Советской России». Иерархию ценностей номенклатура должна была понять правильно и тем самым получить внятный сигнал: «Отбой».

Махровая охранительная статья Андреевой, которая содержала хорошо узнаваемые и сегодня националистические мотивы и пафос борьбы с «воинствующим космополитизмом» в лучших традициях партийной прессы, начиналась с задумчивого лирического вступления: «Я химик, преподаю в Ленинградском технологическом институте имени Ленсовета. Как и многие другие, являюсь куратором студенческой группы». Концовка была явно сочинена на Старой площади — автор(-ры) с иезуитским изяществом ссылались на выступление Горбачева: «…сегодня вопрос о роли и месте социалистической идеологии принял весьма острую форму. Авторы конъюнктурных поделок под эгидой нравственного и духовного «очищения» размывают грани и критерии научной идеологии, манипулируя гласностью, насаждают внесоциалистический плюрализм, что объективно тормозит перестройку в общественном сознании… Как говорил М.С. Горбачев на февральском пленуме ЦК КПСС, «мы должны и в духовной сфере, а может быть, именно здесь в первую очередь, действовать, руководствуясь нашими, марксистско-ленинскими принципами. Принципами, товарищи, мы не должны поступаться ни под какими предлогами». На том стоим и будем стоять». Это называется — бей врага его же оружием!

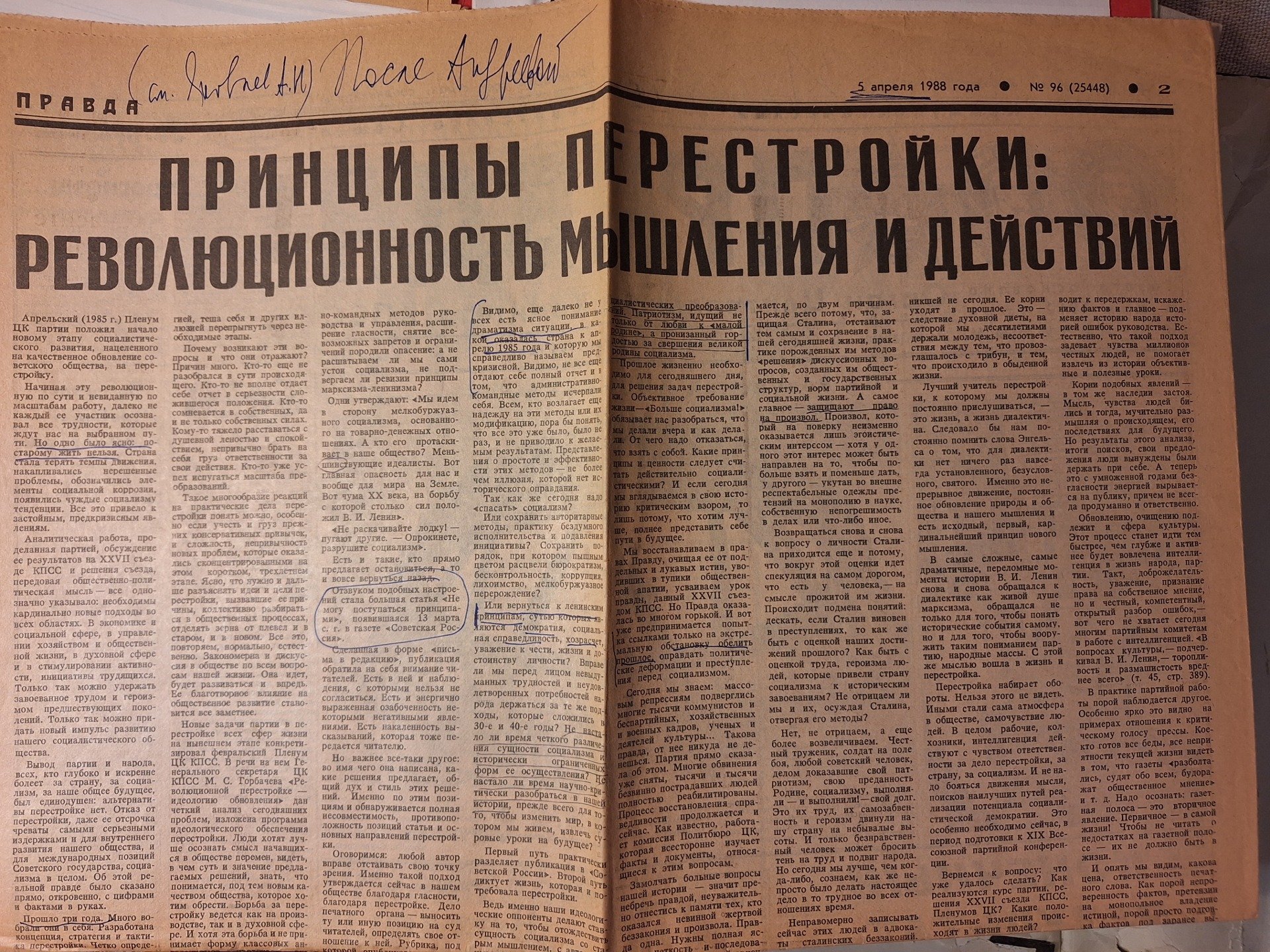

5 апреля 1988 года на второй полосе «Правды» вышла статья под заголовком «Принципы перестройки: революционность мышлений и действий». Под материалом не было чьей-либо подписи, что недвусмысленно указывало на его ультраустановочный характер. В статье еще раз пришлось вернуться к ключевому и все равно не до конца проясненному к тому времени вопросу о Сталине и сталинизме: «Личность Сталина крайне противоречива. Отсюда и яростные споры. Но принципиальные оценки даны на XX, XXII съездах партии, в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева «Октябрь и перестройка: революция продолжается»… Нет-нет да и слышатся голоса, что Сталин не знал об актах беззакония. Не просто знал — организовывал их, дирижировал ими. Сегодня это уже доказанный факт». Статья пророчески сообщала: «Немало впереди и завалов, заминированных прошлым. Разминировать их надо всем вместе». Чистая правда: страна до сих пор подрывается на исторических минах…

Ответ консерваторам в «Правде»

После этой истории, уже в апреле 1988-го, Горбачев начал готовиться к XIX партконференции, от которой ждали импульса к некоторой радикализации перестройки. В разных выступлениях генеральный секретарь обкатывал и тестировал на различных аудиториях свои идеи. Высказывался и о Сталине; например, 15 апреля, выступая перед непростой аудиторией секретарей обкомов:

«Сталин увидел опасность и замкнулся. Искал и нашел случай. И случай такой представился: убийство Кирова. Все это демагогия — насчет заговоров, контрреволюционной оппозиции, врагов народа. Чепуха все это! Просто Cталин решил убрать всех, кто мог поднять против него руку. А других повязал кровавым делом, таких как Молотов и компания.

После XX съезда роль этого окружения начала выясняться. Но дело до конца не довели. А потом и попривыкли в застойный период. Взяли да и восстановили Молотова в партии. И как это сделали? Как принято было тогда. Я был в это время членом Политбюро. И ничего не знал о том, что Молотова восстанавливаем в партии.

Мы обязаны извлекать уроки из всего этого. Но и не ошарашивать людей всей этой кровью. Не выбрасывать без разбора все то, что мы знаем».

Скорее всего, Горбачев действительно не знал тогда, в июле 1984 года, об уже заведомо принятом Черненко решении восстановить Молотова в партии — ведь и сам Константин Устинович проинформировал об этом ареопаг «за пределами повестки дня». И на заседании Политбюро Михаил Сергеевич не мог противоречить генеральному, особенно учитывая то обстоятельство, что соперничество преемников уже началось. Но позволил себе осторожно поставить под сомнение предложение раздухарившегося Устинова переименовать Волгоград в Сталинград. Неторопливость геронтократического Политбюро иногда шла на пользу — вопрос с облегчением отложили и проводили Черненко в отпуск…

Михаил Сергеевич прошел — причем, скажем, не без оправданного пафоса — вместе со страной путь от школьного сочинения «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет» до признания всех преступлений сталинизма и реабилитации его жертв.

Его сомнения и колебания напоминали метания Никиты Хрущева, но десталинизация в результате произошла. Хотя сталинизм оказался способен не только к реликтовому излучению, но и регенерации, причем весьма масштабной.

Горбачев же в одном из интервью 2007 года подвел для себя итог: «…говорят, что в 1956 году прошел «съезд предательства». А так как есть все-таки органичная связь между ХХ съездом и перестройкой, то и ее тоже называют «актом предательства». Тем не менее большинство действительно мыслящих людей понимают, что и в 1956 году, и в перестроечные времена в шоковой форме выплескивалось то, что назревало в обществе и не могло не прорваться наружу. Это все этапы одной истории, начало новых важных изменений, которые в полной мере мы сможем оценить только спустя достаточно долгое время».

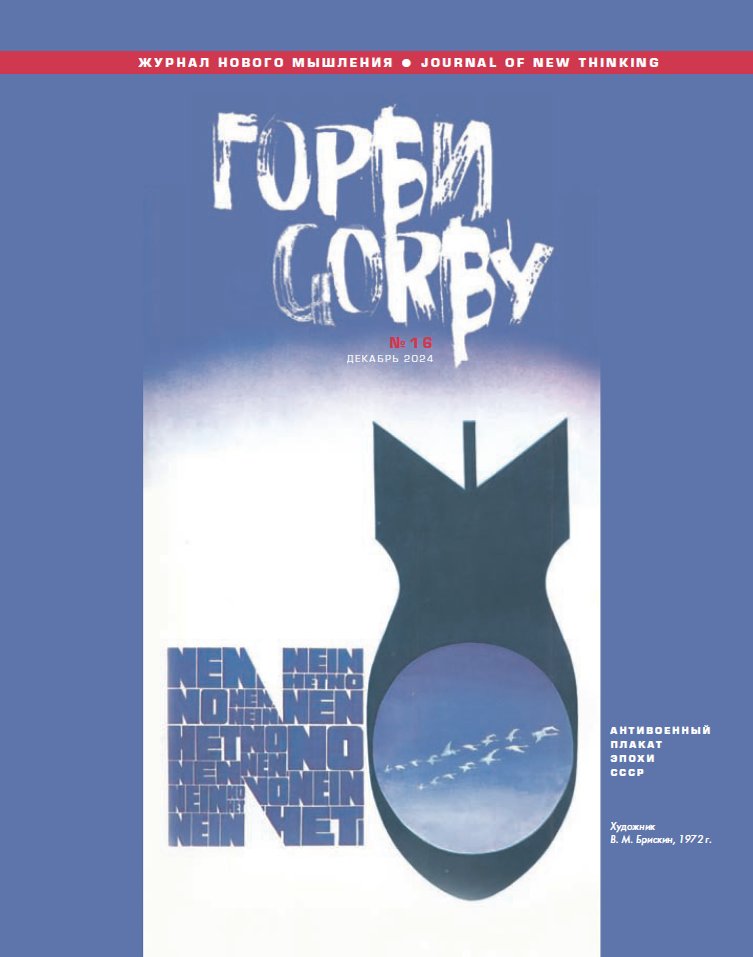

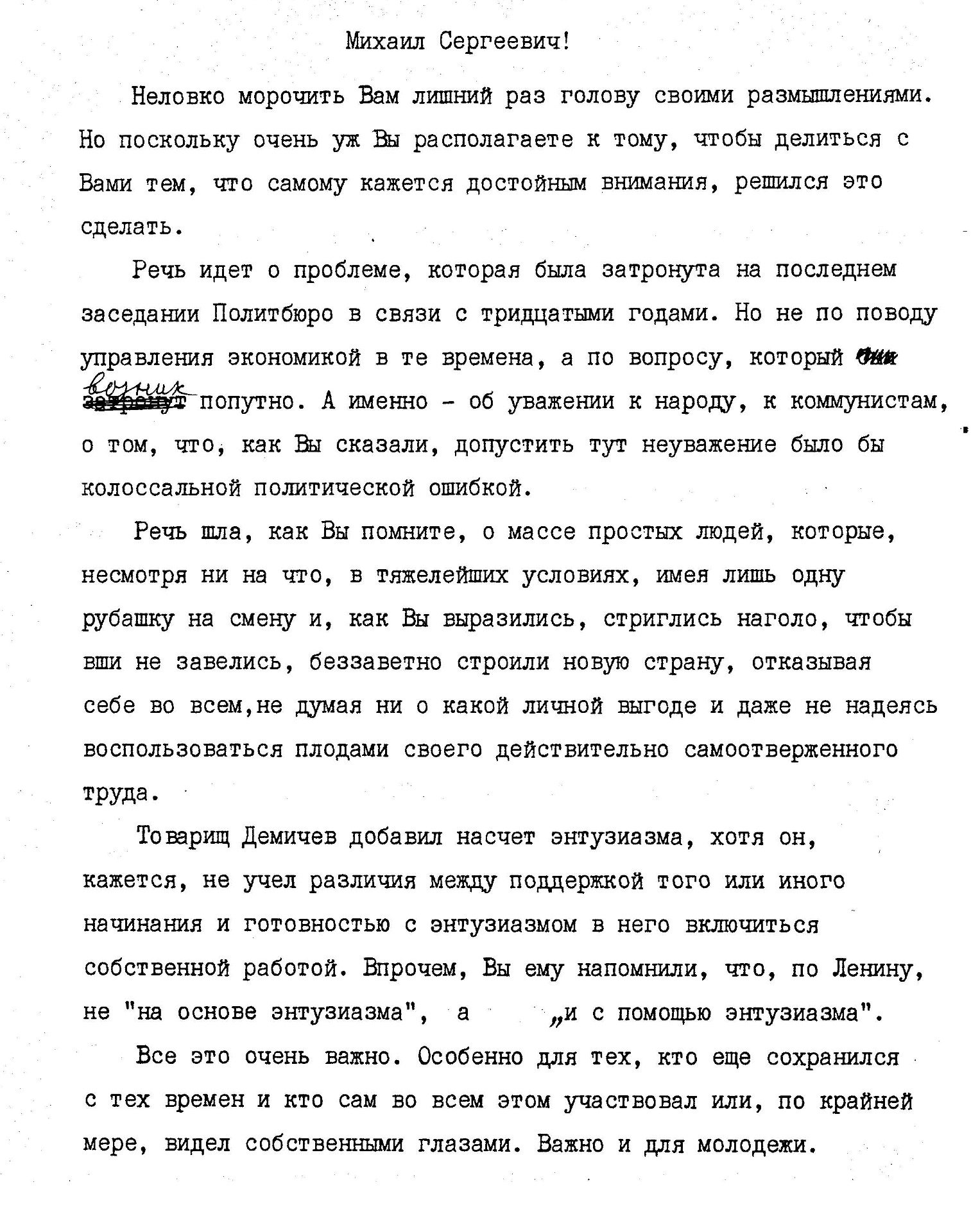

Записка Анатолия Черняева Горбачеву о Сталине, июнь 1987 года. Источник: Архив Фонда Михаила Горбачева