Леонид Брежнев на праздновании 23 февраля в Москве, 1978 год. Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КОЛЕСНИКОВЫМ АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КОЛЕСНИКОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

«Будут ли деньги при коммунизме? — У кого будут, у кого нет». «Периоды истории России: допетровский, петровский, послепетровский, днепропетровский». «Брежнев, встречая Картера в аэропорту, обнимает его и спрашивает: «Джинсы привез?» «Что будет, если в Сахаре построить социализм (вариант — «высадить советских плановиков») — Первые пятьдесят лет ничего не будет, кроме планов. А потом начнутся перебои с песком» (см. сноску 1).

Про застой и в сам период застоя много и точно шутили. Брежнев стал самым популярным персонажем злых анекдотов, Андропов его быстро догонял по этому показателю и, возможно, перегнал бы, если бы не умер. Но сам застой вспоминается теперь многими как золотое время покоя, за Андроповым закрепилось неформальное звание «реформатора», который не успел реализовать свои замечательные безболезненные для народа преобразования, а к Леониду Ильичу в разные периоды социологических наблюдений, и особенно в десятые годы XXI века, респонденты относились очень неплохо (см. сноску 2).

Согласно опросу «Левада-центра»* в сентябре 2021 года, система «советская, которая была у нас до 90-х годов» далеко опередила в предпочтениях как «нынешнюю систему», так и «демократию по образцу западных стран»; более 60% заявили о своем положительном отношении к государственному планированию и перераспределению (перелом в предпочтениях произошел в 2017 году) (см. сноску 3). Ну а дальше была спецоперация…

Миф о хорошем застое успешно сформировался. Значение имеют не факты, а их поздние интерпретация и восприятие. Легенда о золотом веке, психологически отразившая сегодняшнее неблестящее положение дел, заместила прежние представления об эпохе, когда на вопрос «Чем отличается абстрактный социализм от реального?» отвечали: «При абстрактном люди еще не жили, а при реальном уже не могут жить».

Июльский дождь

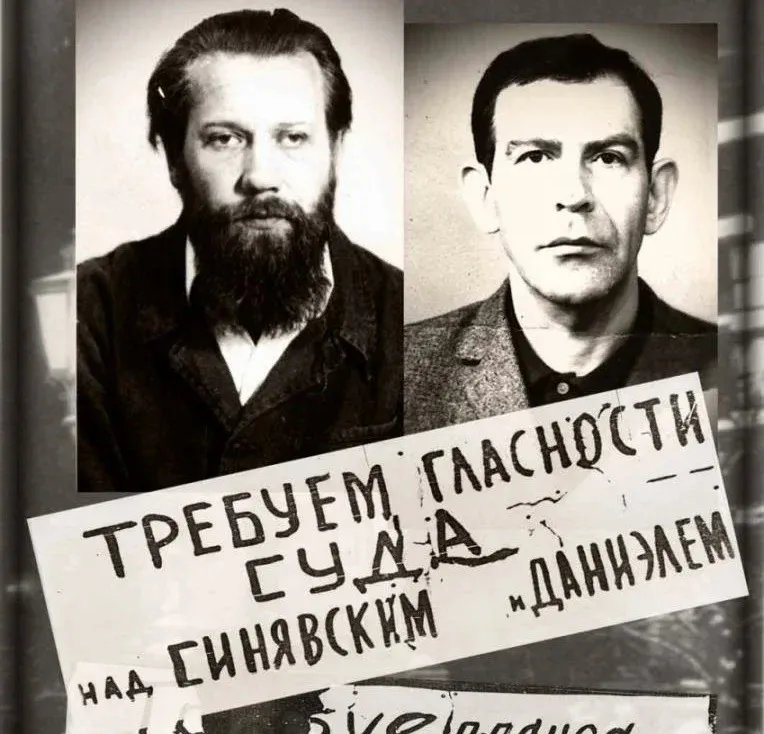

Два безусловных символа начала новой эпохи — доклад Брежнева 8 мая 1965 года по случаю 20-й годовщины Победы над гитлеровской Германией на торжественном собрании в Кремлевском Дворце съездов и арест 13 сентября того же года писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Две сигнальных ракеты об окончании оттепели, хотя, надо признать, границы между двумя периодами все-таки очень подвижны, а инерция относительной послесталинской свободы время от времени проявляла себя в самых разных сферах — от кино до литературы. Так что заговор против Никиты Хрущева не во всем и не всегда означал приостановку оттепельных трендов. Однако ощущение конца эпохи и надвигающихся заморозков присутствовало.

Одним из таких мероприятий, призванных закрепить имидж Брежнева как ключевого персонифицированного наследника Победы, а самой Победы — как главного достижения и заодно основного праздника страны, клея нации, и стала его речь 8 мая. 9 мая прошел парад на Красной площади, а сама дата был объявлена нерабочим днем (до 1965 года парады с 1946-го проводились 1 мая). Кроме того, учреждено почетное звание «Город-герой», закреплявшее культ Победы. Именно 8 мая 1965-го Брежнев сделал царский подарок советским женщинам (а заодно и мужчинам) — за подписью Председателя Президиума Верховного Совета СССР Анастаса Микояна был издан указ об объявлении 8 марта нерабочим днем. Незадолго до этого на XXIII съезде Брежнев объявил о введении пятидневной рабочей недели с двумя выходными — бодрое начало правления с раздачей символических и материальных подарков.

Москва. 9 мая 1965 г. На фото — Леонид Брежнев, Анастас Микоян, Климент Ворошилов, Алексей Косыгин. Фотохроника ТАСС

В своем докладе 8 мая Брежнев упомянул Сталина, но в нейтрально-положительном контексте: «В чрезвычайной обстановке партия, советский народ приложили огромные, поистине героические усилия, чтобы укрепить нашу армию и перестроить экономику на военный лад, превратить страну в сплоченный военный лагерь. Был образован Государственный комитет обороны во главе с Генеральным секретарем ЦК ВКП(б) И.В. Сталиным для руководства всеми действиями по организации отпора врагу» (см. сноску 4). Раздались аплодисменты.

День Победы накрепко оказался припаян к начавшейся эпохе Брежнева и к имени Брежнева. Еще не было понятия «и лично Леонид Ильич», но совмещение памяти о войне с образом первого лица уже к тому вело. Политика памяти была моральным оправданием и нравственной опорой того режима, который сформировался, окреп и, наконец, оцепенел в годы застоя. Не случайно нервный и, в сущности, пессимистический фильм Марлена Хуциева «Июльский дождь», всей своей интонацией возвещавший художественными средствами об окончании оттепели, завершается тем, что еще могло оставаться фундаментом политической системы и национального единства, — документальной сценой встречи ветеранов войны.

Хуциев показал лица молодых людей, родившихся сразу после войны, — именно им передавалась эстафета от, впрочем, вполне еще деятельного старшего поколения. И эта преемственность должна была внушать оптимизм.

В феврале 1966 года в Московском областном суде начались слушания по делу писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Они обвинялись в передаче на Запад и публикации произведений антисоветского содержания. Синявский был осужден на семь лет лишения свободы, Даниэль — на пять лет по ст. 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда».

Андрей Синявский и Юлий Даниэль. Фото: соцсети

Дело вызвало масштабный международный резонанс. Внутри страны последствия суда оказались еще более серьезными. Под его влиянием сформировалось самосознание слоя, который потом обобщенно стали называть «демократической интеллигенцией», — будущей движущей силы перестройки. С этого дела, точнее, с событий вокруг него, в число которых входит первый «митинг гласности» 5 декабря 1965 года, можно отсчитывать начало диссидентского, а в сегодняшних терминах — гражданского движения в СССР. Символического пика этот период, отмеченный несколькими резонансными судебными процессами, достиг в октябре 1968-го, когда судили семерых протестовавших на Красной площади против вторжения в Чехословакию.

Невозможность молчать — внутреннее этическое чувство — стало мощным моральным стимулом протестной активности.

В октябре 1968-го смысл и содержание этого стимула сформулировала Лариса Богораз на суде по «делу семерых»: «Я оказалась перед выбором: протестовать или промолчать… Промолчать значило для меня солгать… Для меня мало было знать, что нет моего голоса за, — для меня было важно, что не будет моего голоса против» (см. сноску 5).

Это было не политическое, а, по словам Игоря Голомштока, «моральное сопротивление» (см. сноску 6).

Гражданское общество и его враги

Очень далекие от прямого сопротивления режиму люди предпринимали акты морального противостояния, например, писали письма в защиту Синявского и Даниэля. Для кого-то за это — тюрьма, для иных — выговоры или отстранение от работы. Вдруг — письмо Брежневу в феврале 1966-го против реабилитации Сталина 25 писателей, ученых и деятелей культуры, в том числе официозных и обласканных властью. В том же году — письмо в поддержку Андрея Синявского и Юлия Даниэля, в 1967-м — в поддержку письма Солженицына IV Съезду писателей («Я предлагаю Съезду принять требование и добиться упразднения всякой — явной или скрытой — цензуры»), в 1968-м — письмо сотрудников Новосибирского Академгородка против привлечения к ответственности диссидентов Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой, в 1970-м — в защиту Александра Твардовского и «Нового мира».

«Подписанты» — феномен времени застоя, способ моральной самореабилитации, иногда и знак принадлежности к определенной социокультурной среде и солидарности с ней.

Один из симптоматичных кейсов контроля за идеологической чистотой, причем в самом важном вопросе — сохранении исключительно официальной памяти о войне: запрет в 1967 году книги «1941, 22 июня» (опубликована в 1965-м) историка Александра Некрича и исключение его из партии. А здесь уже действовал феномен выученного конформизма: ни один из сослуживцев из Института истории АН за него не заступился. «Все с нами можно сделать», — констатировала в дневнике Раиса Орлова. И в то же время на обсуждении книги в Институте марксизма-ленинизма в феврале 1966-го, где автора убеждали переработать рукопись, многие участники «дискуссии» не испугались и не постеснялись бросить с места антисталинские реплики.

Болезненно осторожное отношение к правде о Великой Отечественной и стремление к строжайшему соблюдению мифологического канона, в основе своей сталинского, проявились и в резкой реакции властей на попытки Александра Твардовского опубликовать в 1966 году в «Новом мире» дневники Константина Симонова 1941 года «Сто суток войны». Тревогу били и начальник Главлита (Главного управления по охране военных и государственных тайн в печати) Алексей Охотников, и начальник ГлавПУРа (Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота) генерал Алексей Епишев: «военная доктрина И. Сталина изображается как ошибочная», «пересматривает значение иистинный характер Советско-германского пакта о ненападении 1939 г.», «пересматривается также проблема внезапности нападения», «страна якобы совершенно не была подготовлена к отпору агрессору» (см. сноску 7). Записки потом были изданы в начале 1970-х, но, вероятно, с цензурными изъятиями.

Юлий Даниэль и Андрей Синявский во время судебного заседания, февраль 1966 года. Фото: AP

Апрель 1966-го, погромная речь Михаила Шолохова на съезде партии против Синявского и Даниэля. И почтовое отделение в Вешенской, где жил классик, завалено томами его сочинений, которые ему отсылали возмущенные выступлением граждане страны. Дано указание задерживать посылки в Ростове, но и там образовались залежи отосланных автору книг.

Появился и страх власти перед этим обществом: ноябрь 1967-го, похороны автора «Оттепели» Ильи Эренбурга. Огромная очередь в Дом литераторов — она начинается на Поварской, заворачивает на Садовое кольцо, оттуда поворачивает на улицу Герцена. Сцены похорон: «Чего-то боятся, — записывает в дневнике Лидия Чуковская. — Не пускали людей на кладбище, стояла цепь милиции: «Санитарный день, нельзя» (см. сноску 8). Из ее же дневника, в декабре 1967-го: «…как у нас, оказывается, боятся Самиздата! Значит, появилось общественное мнение» (см. сноску 9). В следующем году такой же эффект произвело открытие мемориальной доски Всеволоду Мейерхольду.

Главное — в стране в годы застоя, оказывается, существовало общество, пусть и катакомбное, но видимое, слышимое и в буквальном смысле физически ощутимое. И у него было мнение.

Это — немало, если учитывать высокую степень репрессивности режима (см. сноску 10). Поразительная прозорливость Корнея Чуковского. Еще при Хрущеве, в конце 1962-го, когда, казалось, власть взялась за интеллигенцию, он пишет о необратимых процессах в обществе, структура которого меняется и модернизируется: «…выросли массы технической интеллигенции, без которой государству нельзя обойтись, — и вот эти массы взяли на себя функцию гуманитарной интеллигенции — и образовали нечто вроде общественного мнения» (см. сноску 11).

Вот запись Лидии Чуковской в дневнике от 9 июля 1967 года, суммирующая события последних дней и недель из жизни того, что уже можно было назвать обществом: «Разговоры и новости. Даниэль опять в БУРе (барак усиленного режима. — А. К.) — ленинградские писатели написали письмо (Гранин, Эткинд, Берггольц) после письма его жены. Не думаю, чтоб помогло. А что делать — не знаю. Но судьба этого человека терзает меня. Как и всех. Исключение из партии Некрича. Увольнение со службы каких-то двоих молодых людей, намекнувших в статье в «Комсомольской правде», что разрешают и не разрешают спектакли некомпетентные люди. Их выгнали, обвинив в поддержке Солженицына» (см. сноску 12).

Прощание с Ильей Эренбургом в Центральном доме литераторов. Фото: архив

Два молодых человека — это сотрудники «Правды» Лен Карпинский, побывавший на ответственной работе в ЦК ВЛКСМ, и Федор Бурлацкий, уже поработавший в ЦК КПСС и с Хрущевым, и с Андроповым. Статья «На пути к премьере. О некоторых проблемах театрального дела» не пошла в «Правде», зато была опубликована в «Комсомолке» по решению главного редактора газеты Бориса Панкина. Некоторые театральные начинания, тот же Театр на Таганке или отдельные образцы кино, были каналом, трибуной общества, как и «Новый мир» Твардовского. Поэтому внимание к такой статье было чрезмерным. С этой статьи для Лена Карпинского начался путь к уже почти открытому инакомыслию, что закончилось для него через несколько итераций и событий исключением из партии.

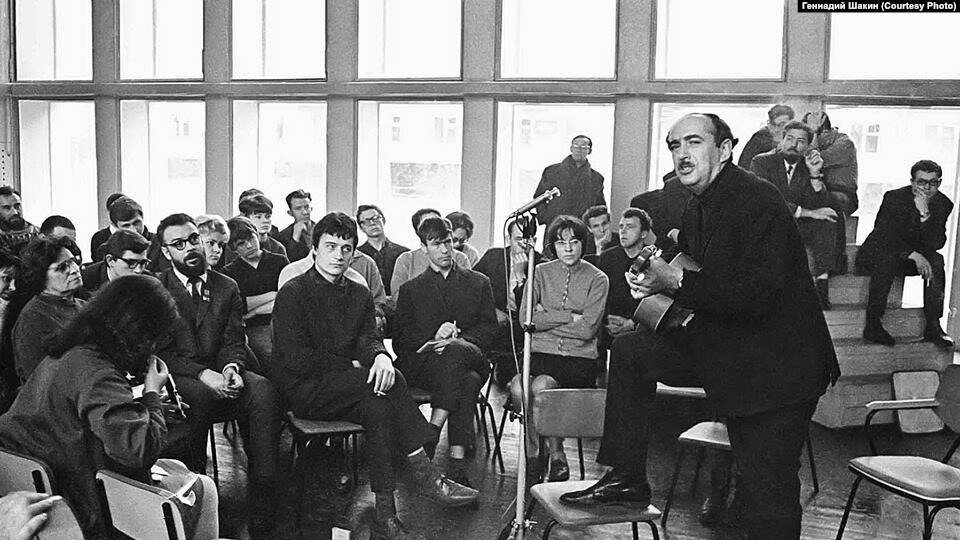

Март 1968-го — это легендарный концерт Александра Галича в Новосибирске, равный по значению масштабной протестной акции интеллигенции. Это мероприятие организовал Анатолий Бруштейн, основатель клуба ученых в Новосибирском Академгородке «Под интегралом». Тогда Галич спел для очень большой и очень молодой аудитории в том числе «Памяти Пастернака» и «Ошибку» («Где полегла в сорок третьем пехота… там по пороше гуляет охота»). На последних словах этой песни — «трубят егеря» — символическим образом с оружейным хлопком взорвалась лампа. «Я думал, это в вас стреляли», — сказал бард Юрий Кукин. «А я думал, это первый секретарь обкома застрелился», — отозвался Александр Аркадьевич. После этого «инцидента» Галичу запретили выступать, но его песни, как и песни Владимира Высоцкого, и записи лекций Мераба Мамардашвили, оставались важной составляющей интеллектуального потребления тогдашних разнообразных сообществ образованного класса.

Это было время удивительно быстрого распространения информации и текстов — в интеллигентских сообществах сформировалось нечто вроде социальных сетей, причем этот процесс начался еще при Хрущеве и вошел в силу в 1960-е.

Идеологическое руководство было озабочено и выпуском пара, стерилизацией возможного недовольства образованных слоев. Для этого существовал такой специфический институт, как «Литературная газета», которую с 1962-го по 1988-й возглавлял опытный царедворец Александр Чаковский.

О том, как был устроен механизм работы этого института, который кто-то назвал «Гайд-парком при социализме», подробно написал Виктор Перельман, редактор эмигрантского журнала «Время и мы», с конца 1960-х до своей эмиграции в Израиль в начале 1970-х работавший редактором отдела информации газеты: «Это была ложь высшего свойства — не для масс, для интеллигентного читателя. Из номера в номер «Литгазета» вовлекала его в дискуссии, создавая иллюзию демократии, но это была демократия Гайд-парка, нисколько не пугающая власти, зато уводящая читателя от реальных проблем советского общества» (см. сноску 13).

Власти пытались, и небезуспешно, купировать или взять под контроль гражданское сопротивление. Результат к началу 1970-х — замирание общественного мнения. Запись Лидии Чуковской в дневнике 27 июня 1972 года: «В России нет общества и, соответственно, нет общественного мнения. (Начало возникать на наших глазах в 60-х гг., но его задушили.) В России нет общественной жизни и деятельности: государство слопало все» (см. сноску 14).

Александр Галич в клубе «Под интегралом». Новосибирский Академгородок, 1968 г. Фото: архив

Труба и бутылочное горлышко

На период раннего Брежнева пришлась попытка экономической реформы в духе предоставления большей самостоятельности предприятиям, что вошло в противоречие с самой природой социализма. Дискуссии о возможности экономической реформы и подготовка общественного мнения тоже начались при Никите Хрущеве.

А реализация стала возможной при Леониде Брежневе, когда Алексей Косыгин, войдя в альянс с антихрущевскими заговорщиками, понадеялся на то, что Леонид Ильич даст ему политическую «крышу» для перезагрузки социалистической экономики.

Дискуссия началась со статьи экономиста Евсея Либермана, опубликованной в газете «Правда» 9 сентября 1962 года, и продолжалась уже в брежневское время. Портрет этого уже немолодого харьковского экономиста, увлеченного проблемами машиностроения и женатого на сестре пианиста Владимира Горовица, появился в журнале Time с аншлагом «Советы заигрывают с прибылью».

Неудивительно, что одним из «штабов» реформаторской мысли стал Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ): там шли поиски алхимической волшебной формулы всеобщей оптимизации, найти которую надеялись с помощью электронно-вычислительной техники. Но как можно было увязать друг с другом и уравновесить невероятное число материальных балансов — за 2000 отвечал Госплан СССР, за 20 000 — Госснаб и т.д.?

Во исполнение решений сентябрьского (1965 года) пленума ЦК КПСС в январе 1966-го 43 предприятия 17 отраслей экономики заработали на основе новых принципов хозяйствования, до некоторой степени раскрепощавших инициативу предприятий: к священному понятию «план» добавились почти крамольные для ортодоксальной социалистической политэкономии категории «прибыли» и «премии», всепобеждающий «вал» заменялся показателем «объем реализации продукции». То есть продукт должен был быть не просто произведен, но и продан.

Сегодня очевидно, что косыгинская реформа, подталкивавшая директоров предприятий к почти рыночному поведению, в отсутствие рынка и частной собственности была обречена на провал.

Казалось бы, во второй половине 1960-х экономика все-таки пошла в гору, и официальные показатели роста оказались очень высокими. Это было связано с реформами, хотя, по оценке авторитетных экономистов, например Евгения Ясина, рост был спровоцирован инфляционным разогревом: минимум свободы подтолкнул предприятия к увеличению ассортимента и, соответственно, небольшому повышению цен. Кроме того, к концу 1960-х экономика столкнулась с еще одной проблемой: дефицитом рабочей силы.

Характерно, что снижение «давления в трубах» реформ совпало с политическими заморозками, отсчет которых ведется с августа 1968-го, времени вторжения советских войск в Чехословакию.

О состоянии советской экономики вожди думали с тревогой, но выбраться из капкана социалистических методов хозяйствования они не могли и не хотели.

Москва. 7 ноября 1975 г. Руководители партии и правительства перед выходом на трибуну Мавзолея В.И. Ленина. Фотохроника ТАСС

«У нас наметилась тенденция к замедлению экономического роста. Большие недостатки имеются в капитальном строительстве. Слишком медленно увеличивается производительность труда, эффективность общественного производства. Эти и другие моменты вызывают серьезное напряжение…» Процитированные слова были произнесены в декабре 1969 года Леонидом Брежневым. Дело было на пленуме ЦК КПСС, речь его оказалась засекречена, в печати появилось только короткое сообщение о событии.

Брежнев сетовал на то, что дополнительные расходы, вызванные, как сказали бы сейчас, геополитической напряженностью, легли тяжким бременем на экономику. Но что же делать: «Если бы мы не помогли дать отпор проискам империализма в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, это вдохновило бы американцев и их союзников на новые агрессивные акции где-то уже поближе к нашим границам… Если бы мы не сорвали планы контрреволюции в Чехословакии, войска НАТО скоро оказались бы непосредственно у наших западных границ». Аргументация узнаваема и спустя десятилетия.

Однако, говорил Брежнев, это очевидные объективные трудности. «Повсеместно ощущается недостаток рабочей силы. Имеет свои пределы и такой источник роста, как наращивание темпов капиталовложений в развитие производительных сил… Не меньшую тревогу вызывает и тот факт, что за последние годы непомерные масштабы приобрело строительство различного рода административных зданий, дворцов, стадионов, плавательных бассейнов и других объектов. При этом многие из них строятся вне плана, да еще объявляются «народными стройками» или стройками, имеющими особое значение».

Все эти тревожные и правильные слова никак не отразились на реальной политике. Открытая в 1960-х самотлорская нефть, налаживание, надо признать, эффективного экспорта газа в Европу подсадили советскую экономику и руководство страны на петродоллары и нефтегазовую ренту. Что и разрушило последнюю мотивацию к реализации реформ.

Цена на нефть росла, а к 1980 году доля алкоголя в розничном товарообороте в процентах к реализации продовольственных товаров достигла показателя 31,4%.

Научно-технический прогресс блуждал по томам Комплексной программы научно-технического прогресса, но оставался на бумаге. Святая вера в государство не помогла:

ЦЭМИ АН СССР докладывал наверх в начале 1970-х — для управления трехмиллионной номенклатурой планового хозяйства (потом число увеличилось) компьютеру, совершающему миллион операций в секунду, потребовалось бы 30 тысяч лет непрерывной работы.

Брежнев стал исповедовать веру, сводящуюся к словам из советского анекдота: «Не гони волну» (сидя по уши в дерьме), главное — ничего не менять и ничего не трогать, а про эффективность и производительность можно говорить годами, если не десятилетиями. И ушел из жизни в год, когда цена на нефть достигла тогдашнего пика — 40 долларов за баррель, что уже, впрочем, советскую экономику не спасало.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Наступило время Юрия Андропова. Вопреки мифологии, сложившейся вокруг его имени, он ничего не хотел менять в системе, полагая, что для того, чтобы встряхнуть и оживить социализм, достаточно усилить дисциплину, избавиться от разгильдяйства, объявить войну коррупции. То есть мыслил в парадигме «увеличения эффективности». То же и с экономикой: Андропов был готов лишь на «расширение самостоятельности предприятий».

Один из главных факторов, ослабивших Советский Союз, — высокие цены на сырье. Они позволяли не проводить реформы и затыкать продовольственные дыры импортом:

новозеландское мясо давалось дешевле, чем отечественное.

В результате СССР стал крупнейшим импортером продовольствия в мире: к началу 1980-х годов превышение импорта над экспортом составило более 15 миллиардов долларов; закупки зерна достигли к 1984 году 46 миллионов тонн по сравнению с 2,2 миллиона в 1970-м. В результате, как писал Егор Гайдар в книге «Гибель империи», к концу застоя, ко времени прихода Михаила Горбачева к власти, «цены на ресурсы, от которых зависел бюджет Советского Союза, его внешнеторговый баланс, стабильность потребительского рынка, возможность закупать десятки миллионов тонн зерна в год, способность обслуживать внешний долг, финансировать армию и ВПК, упали в несколько раз».

Однако главным было даже не это, а абсолютная неэффективность административной, нерыночной экономики. Проблема состояла в том, что она производила товары, на которые в большинстве случаев мог быть только искусственный спрос, — это одно из ключевых свойств плановой экономики. В результате рос так называемый неудовлетворенный спрос, то есть на те деньги, которые были на руках у населения и на его счетах в сберкассах, мало что можно было купить. Темп ежегодного прироста неудовлетворенного спроса к началу перестройки достиг 16%.

Еще одно гибельное свойство советской системы — ее предельная милитаризация. Большая часть экономики работала на войну.

Колоссальный спад производства позже, в начале 1990-х, — это, прежде всего, обвал советского ВПК. Масштабы военных расходов и их доля в ВВП были засекречены в советское время. Но даже косвенные данные свидетельствуют о противоестественных перекосах: в 1970-е годы СССР производил в 20 раз больше танков, чем США. В высокой степени все это уже диктовалось не собственно военными нуждами, а необходимостью сохранять занятость на предприятиях. Страна, всю жизнь готовившаяся к войне, подорвалась на гонке вооружений, поддержке режимов-сателлитов и «братских» компартий.

«Доктрина Брежнева» vs Разрядка

Советским вождям было важно удержать в повиновении свою империю. И конечно, «доктрина Брежнева», оправдание контроля над Восточной Европой, была в основе своей «доктриной Сталина». Как отмечал Генри Киссинджер в своем фундаментальном труде «Дипломатия», единственной «валютой», которую Сталин воспринимал всерьез, был контроль над территориями. Однако была и еще одна причина, по которой советские руководители крайне нервно и болезненно реагировали на вспышки недовольства в странах «народной демократии». И эта причина была внутренней. Чешский диссидент из пьесы Тома Стоппарда «Рок-н-ролл» объяснял мотивы вторжения 1968 года в ЧССР: «…просто наши соседи волнуются, как бы их собственные рабы не взбунтовались, если увидят, что нам все сошло с рук». В Советском Союзе даже та часть образованного слоя, которая не принадлежала к числу диссидентов, крайне болезненно восприняла эти события. Александр Твардовский писал: «Что делать мне с тобой, моя присяга? / Где взять слова, чтоб рассказать о том, / Как в сорок пятом нас встречала Прага / И как встречала в шестьдесят восьмом?»

Тем не менее, при всем жестком следовании линии на сохранение имперских зон влияния, брежневский СССР пытался прагматизировать внешнюю политику и сделать ее инструментом решения в том числе внутренних экономических проблем. Основной вектор — улучшение отношений с США при разделении в ходе переговоров проблем войны во Вьетнаме и тематики разоружения: прокси-война двух сверхдержав не мешала попыткам избежать ядерной катастрофы. И здесь успешной оказалась советская дипломатия: начиналось все с возникновения тайного канала Генри Киссинджер (он был тогда советником президента по национальной безопасности) — Анатолий Добрынин (посол СССР в США), а завершилось подготовкой встреч Леонида Брежнева и Ричарда Никсона.

Ричард Никсон и Леонид Брежнев во время прогулки на катере по Черному морю. Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

Договоренности с Ричардом Никсоном 1972 и 1973 годов, движение на встречных курсах с Западной Германией были движимы доброй волей руководителей ключевых для построения разрядки стран. Брежнев вникал во все детали и был мотором детанта в гораздо большей степени, чем все остальные члены Политбюро. Но разрядка оказалась хрупкой вазой, и очень многое зависело от того, кто находится по другую сторону полированного стола: в 1974-м шпионский скандал с агентом разведки ГДР в окружении канцлера ФРГ снес Вилли Брандта, а Уотергейтский скандал — Никсона. В том же году начались непоправимые процессы в здоровье Брежнева. Детант просуществовал еще пару лет, скорее, по инерции, да и то исключительно потому, что с самого начала набрал серьезные обороты. Это к вопросу о роли личности (точнее, личностей) в истории.

Брежнев действительно хотел мира.

В «здоровые» годы он был очень хорошим коммуникатором и не ленился тратить время на тщательную подготовку к саммитам. Так было, например, в мае 1973-го, когда Генри Киссинджер с небольшой командой был размещен прямо в резиденции Брежнева в Завидове и подробнейшим образом — с перерывами на катание на лимузинах на страшной скорости (за рулем — Ильич) и охоту на кабанов, приводившую в ужас советника президента США по национальной безопасности, — обсуждал детали переговоров.

Удивительным образом руководство в те годы было действительно коллективным. Брежнев созванивался с членами Политбюро, советовался, часто уступал им, не хотел обижать, балансировал интересы и мнения, но был наименьшим ястребом даже в трагической истории вторжения в Чехословакию в 1968 году.

В серьезнейшей ссоре с соратниками и, прежде всего, с руководством армии он пробивал договор по ограничению стратегических вооружений. Это было как раз в ноябре 1974-го, перед тем, как первый Брежнев, активный и коммуникабельный, уступил в 1975-м место второму — немощному и карикатурному, утратившему юмор, принимавшему неумеренную лесть и глотавшему в индустриальных масштабах «успокоительные» таблетки.

Ресурсы на поддержание действия «доктрины Брежнева» постепенно истощались, как исчезала и мягкая сила Советского Союза. Вторжение в Афганистан в 1979-м, мотивированное возможностью потери очередной зоны влияния, было началом конца морального авторитета СССР — как вовне страны, так и внутри нее: во время кризиса в Польше в начале 1980-х у Брежнева уже не было сил на еще один эпизод реализации своей доктрины — во всяком случае, советские войска в ПНР не вошли…

Пятилетка в три гроба

К концу правления Брежнева в коммунизм уже никто не верил. Общество было демотивировано. Воровство и коррупция стали способами обустройства повседневной жизни, что соответствовало логике товарного дефицита (взятки в торговой среде и советский глагол «достать») и нерыночного производства. Точнее, это был так называемый административный рынок: по огромной стране разъезжали многочисленные снабженцы, обеспечивавшие свои предприятия комплектующими в логике «ты мне — я тебе».

Подпольные антигосударственные группы больше не мечтали, как в 1950-е или начале 1960-х, о «подлинном социализме» — они хотели, чтобы советская власть исчезла. Рядовые обыватели молчали, приспосабливаясь к текущим обстоятельствам и иной раз прислушиваясь к голосам (во всех смыслах слова) с Запада. От 8 до 30 миллионов человек в разные периоды существования советской власти слушали западные радиостанции — и это ведь не только рафинированная интеллигенция. Особенно беспокоил КГБ тот факт, что «голоса» регулярно слушают учащиеся и студенты. А конец 1970-х — начало 1980-х были отмечены и отнюдь не интеллигентскими беспорядками: хулиганские волнения в Новомосковске, антимилицейские выступления в Орджоникидзе (ныне Владикавказ), столкновения на этнической почве в Душанбе и даже бунт призывников в воинских эшелонах. Таков совсем неполный список проявлений протестной турбулентности.

Ближе к самому концу 1970-х разрядка ушла в прошлое. Враждебность по отношению к западному миру усугубилась. Достижение пика застоя было символическим образом ознаменовано принятием в 1977 году «брежневской» Конституции (над которой, впрочем, начали работать за пятнадцать лет до этого, еще при Хрущеве, в 1962 году).

Афганская война, 1980 год. Фото: ITAR-TASS

Последним шагом Политбюро в пропасть стало начало Афганской войны. Советские солдаты умирали в чужих горах за честь нескольких геронтократов и их менявшихся союзников. На Афганской войне СССР подорвался морально, как на гигантской мине. Летнюю Олимпиаду-1980 бойкотировали 65 стран, включая, например, США, Японию, ФРГ.

Само руководство страны становилось бездеятельным. Андроповские же методы обернулись шуточками вроде «ЧК КПСС» и анекдотами — «Проголосовавшим опустить руки и отойти от стены».

Затем началось буквальное, физиологическое обрушение системы управления. Процесс, который получил название «гонка на лафетах» или «пятилетка в три гроба». Последовательные кончины стариков из Политбюро, превращавшегося, если использовать не понравившийся начальству термин из «Теркина на том свете» Твардовского, в «Загроббюро». Старт был дан в 1982 году, и даже не смертью Брежнева в ноябре, а кончиной Суслова — все-таки это очень важная фигура советской истории — в январе.

А дальше — Брежнев, Андропов, Черненко. Усталость от этого серийного некрополя была такой, что перемен хотели все.

Да, могли прийти к власти Григорий Романов или Виктор Гришин, но все это было бы уже совсем невыносимо.

18 лет Брежнева и почти три года геронтократического «бонуса». Два десятилетия, казавшихся веком. Благостный миф о хорошем социализме — оттуда. Особая цивилизация позднего СССР. Хлеб по 18 копеек, мороженое за 20, большой хоккей, задушевные песни, лучшие образцы советского кино, концерт ко Дню милиции, гниющие под дождем на заднем дворе иностранные станки, купленные за валюту, дефицит с очередями, балет в Большом, Театр на Таганке для интеллигенции, водка как всеобщее средство адаптации, чаепития в НИИ, социальный контракт — «мы делаем вид, что работаем, вы делаете вид, что платите», анекдоты («Посмотришь кругом — твою мать! А как задумаешься — ну и хрен с ним!»).

То, что «развалил» Михаил Горбачев, уже было руинами. То, что «отдал» Михаил Горбачев, Советскому Союзу не принадлежало: он отдал Польшу полякам, Венгрию — венграм и так далее.

Застой был советским проектом на своем пике. Высшей стадией развития социализма. Но его подводные токи вели к переменам. Пришло время водопроводчика, сказавшего: «Надо менять всю систему». И его за эту фразу уже не стали сажать.

сноски

- Коллекцию научно кодифицированных анекдотов можно найти здесь: Мельниченко М. Советский анекдот. Указатель сюжетов. М.: Новое литературное обозрение, 2023.

- Правители. 15.02.2017. https://www.levada.ru/2017/02/15/15388/

- Общественное мнение-2021. Ежегодник. М.: Аналитический центр Юрия Левады, 2022. С. 30–31.

- http://irbis.akunb.altlib.ru:81/pm/pm000035/1965108.pdf

- Обстоятельства этого дела подробно описаны здесь: Горбаневская Н. Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади. М.: Новое издательство, 2017.

- «Грубо говоря, мы выступали не против режима, а против лжи режима», — уточнял Игорь Голомшток. Голомшток И. Занятие для старого городового. Мемуары пессимиста. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015. С. 150–151.

- Огрызко В. Охранители и либералы: в затянувшемся поиске компромисса. Историко-литературное исследование. Книга II. М.: Литературная Россия, 2015. С. 298–301.

- Чуковская Л. «Дневник — большое подспорье…». М.: Время, 2015. С. 202.

- Там же. С. 210.

- Эти и другие факты своего рода опосредованного сопротивления можно найти в работах Сергея Чупринина об оттепели, в частности, в книге: Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года. М.: Новое литературное обозрение, 2020. Симптоматично, что конец оттепели обозначен вторжением советских войск в Чехословакию, что по-своему справедливо — инерция оттепельных трендов сохранялась. Впрочем, в этой логике можно считать концом оттепели февраль 1970 года — время окончательного разгрома «Нового мира» Александра Твардовского.

- Чуковский К. «Нужно быть благодарным судьбе». Дневники 1936—1969 годов. Книга третья. СПб.: Азбука-Аттикус, 2023. С. 489.

- Чуковская Л. Из дневника. Воспоминания. М.: Время, 2010. С. 288.

- Перельман В. Покинутая Россия. Журналист в закрытом обществе. Нью-Йорк — Иерусалим — Париж: Время и мы, 1989. С. 281–282.

- Чуковская Л. «Дневник — большое подспорье…». С. 272.