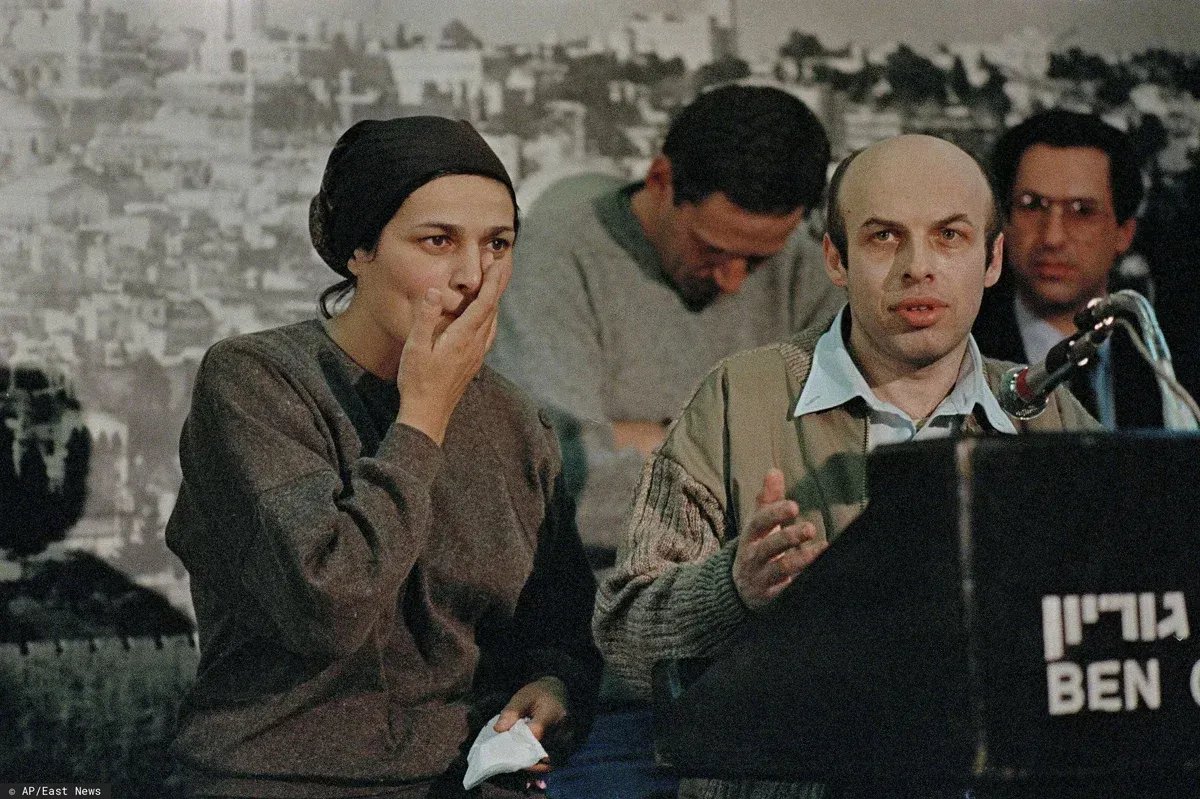

Илья Яшин (признан в РФ иноагентом), Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), освобожденные в результате обмена заключенными между Россией и странами Запада, во время пресс-конференции. Фото: EPA

2024 год в России среди прочего запомнится самым крупным обменом заключенными. Пожалуй, впервые в истории страны обменивали друг на друга собственных граждан: российских политзэков на российских же сотрудников разведок и даже киллера.

Обмены происходили практически при каждом втором российском руководителе — Сталине, Брежневе, Андропове, Горбачеве… И вот при Путине. И каждый раз процедура эта совершалась по неписаным в законе правилам.

Рассказываем об обменах, предшествовавших последнему (2024 года), которые, в отличие от него, многими подзабылись.

Если в 2024-м Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина (оба объявлены Минюстом РФ «иноагентами») представили к обмену без загранпаспортов (сроки истекли), то в 2010-м ученому Игорю Сутягину загранпаспорт сделали за считаные часы. Если в советские годы у диссидентов Буковского и Щаранского мнение — хотят они уезжать или не хотят — не спрашивали, то в нынешние времена иногда такой вопрос задают, правда, всегда напоминают о последствиях отказа. Если в СССР обмениваемых лишали гражданства, то сегодня пока еще не лишают.

Словом, разнятся детали, подробности, атмосфера… Но общее, что объединяет все обмены в нашей стране: силовики всегда думают, что выдавливают политзэков из страны до конца их жизни. Ошибочно думают.

1976 год. Обмен Владимира Буковского

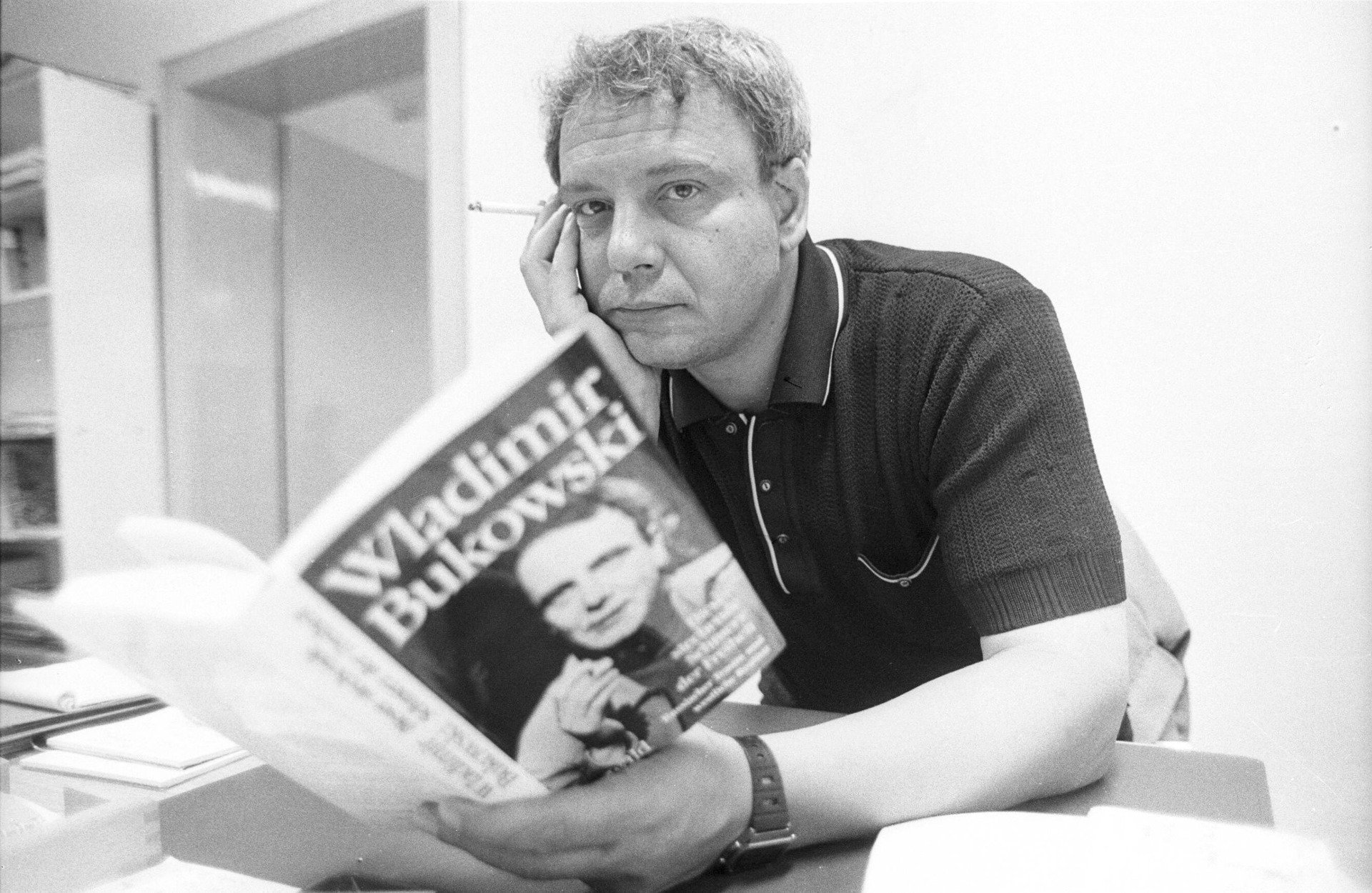

Владимир Буковский. Фото: IMAGO / teutopress

Один из активнейших участников диссидентского движения в СССР Владимир Буковский за «антисоветскую агитацию и пропаганду» (статья 70.1 УК РСФСР) был судим неоднократно. В общей сложности он провел в советских тюрьмах и на принудительном «лечении» 12 лет. На момент своего обмена в 1976 году Буковский находился во Владимирской колонии. Как известно, в истории этот обмен запомнится частушкой «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Где б найти такую ять, чтоб на Брежнева сменять?». Диссидента обменивали на генсека чилийских коммунистов.

Сам Буковский уезжать из страны не хотел: «Пусть эмигрирует Брежнев с компанией»,

— писал он впоследствии о своих тогдашних чувствах. Впрочем, Буковского никто и не спрашивал, что он хочет. В декабре 1976 года его просто посадили на борт Ту134, следовавший в Цюрих. Вместе с ним разрешили эмигрировать матери, сестре и тяжелобольному племяннику.

Как проходил обмен, Буковский рассказывал в своей книге «И возвращается ветер». В один из дней его вдруг этапировали из колонии в московское СИЗО «Лефортово». Он был уверен: предъявят новое дело:

«<…> Всю ночь я курил, не переставая. И чего разволновался, дурак? Подумаешь, привезли в «Лефортово», костюм дали. Ну и что? Сейчас, наверно, допросы начнутся, а я ночь не спал, как идиот. Может, еще успею хоть часок прихватить? Но, будто подслушав меня, надзиратель открыл кормушку: — Падъ-ем!

Зимой не отличишь — что утро, что ночь. За окном черно. Пока умывались да завтракали, чуть-чуть посветлело.

— На прогулочку соберитесь!

Чтой-то рано стали здесь на прогулку водить. Никогда так прежде не было. Соседи мои зевают — не выспались.

— Хочешь, иди, — говорят. — Мы не пойдем. Лучше поспать.

Я и сам бы не прочь покемарить — кто знает, что впереди. Но уже открылась дверь.

— Готовы? Выходите!

— Мне бы пальтишко какое-нибудь, — говорю. — Телогрейку-то забрали. Замерзну на прогулке в одном костюме.

— Сейчас, сейчас, — засуетился корпусной, — пойдемте со мной, будет вам пальтишко.

И повел меня куда-то через баню, опять к боксам.

— Вот и пальтишко-c

На столе в боксике лежали новое пальто, шляпа, еще что-то — не разглядеть. А корпусной суетится, аж извивается весь, рожа у него такая приторная. И чего он так меня обхаживает?

Только надел я пальто, еще и застегнуться не успел — щелк! Мать честная, наручники! Да и защелкнул он мне их не спереди, а сзади. <…> На редкость подлая морда! Он, заискивающе улыбаясь, напяливал на меня шляпу, галстук, застегивал пальто.

— Ничего, ничего… Это так нужно. Вот как хорошо, как славно.

Если б не наручники, ни за что не дал бы нацепить на себя всю эту гадость — отродясь не носил.

У крыльца стоял микроавтобус. Ехали довольно долго, часа полтора. Впереди милицейская машина мелькала светом, расчищала путь. И уж совсем не мог я сообразить — куда? Особенно когда выехали за пределы Москвы.

<…>

— Так. Сейчас мы вас посадим в самолет. Вместе с вами будут лететь ваша мать, сестра и племянник.

И странно: это известие совсем не тронуло меня. Словно я в глубине души давно знал, что будет именно так. Знал и скрывал от самого себя — обмануться не хотел. А собственно, чем еще могло кончиться — не того ли они и добивались все время? Только вот странно — никаких бумаг, указов не объявляют. Я же заключенный — впереди почти шесть лет.

Непривычно после тюрьмы, что можно поглядеть по сторонам. Оглянуться и увидеть что-то новое. Но и не запоминается ничего — глаза отвыкли.

Владимир Буковский. Фото: Михаил Лемхин / Фотоархив журнала «Огонёк»

С трудом вскарабкался по лестнице в самолет — уж очень неудобно, когда руки сзади. Оглянулся — какие-то автомобили, лесок, заснеженное поле. Аэродром незнакомый — определенно не Шереметьево (только потом выяснилось, что это был военный аэродром).

Самолет пустой — кроме меня и чекистов, никого. И опять получалось вроде тюрьмы — только с крылышками.

— Наручники-то, может, снимете теперь?

— Пока нельзя.

Самый главный их начальник чем-то напоминал борзую. Коричневые глаза чуть навыкате. Курит одну сигарету за другой.

— Ну хоть отоприте на время. Мне покурить надо.

— Дайте ему закурить.

Один из чекистов всунул мне в зубы сигарету и потом вынимал иногда стряхнуть пепел.

— Сейчас мы вас выведем на трап — показать вашей матери, что вы уже внутри. А то она отказывается идти в самолет.

Опять на мгновение мелькнул лесок, группа автомобилей, какие-то люди — среди них мать. <…>

До чего же неловко сидеть, когда руки сзади. Наручники затянулись и жмут. Хоть бы спереди — и то легче. Охранник справа забавляет меня разговорами — рассказывает про самолеты. Сообщает, сколько происходит в год крушений, на каких линиях. Заботливо застегивает мне пояс. А я смотрю в окно, через плечо другого, молчаливого, как сфинкс. Может, последний раз в жизни я вижу эту землю. Радоваться мне или печалиться? Здесь, на этой земле, с самого детства норовили меня переделать, изменить, будто не было другой заботы у государства. Куда только не сажали меня, как только не издевались! Но, странное дело, избавляясь теперь от вечного преследования, я не чувствовал злобы или ненависти. <…>

Владимир Буковский после обмена. Фото: IMAGO / teutopress

Стыдно признаться, но и радости я не чувствовал — только невероятную усталость. Так всегда у меня было перед освобождением. Ничего не хотелось, только покоя и одиночества.

Но именно этого никогда не было. Не будет и теперь.

Мать устроила чекистам скандал — потребовала свидания со мной. Каким-то образом она узнала, что я в наручниках.

— Вы преступники, вы просто негодяи, — кричала она. — Даже здесь, в самолете, вы все еще издеваетесь. Мало вам было издеваться над ним столько лет!

— Нина Ивановна, ну успокойтесь, — недовольно морщился начальник. <…>

Только тут, от нее, я и узнал о том, что меня обменяли. Странная, беспрецедентная сделка! Случалось в истории, что две враждующие страны обменивали пойманных шпионов или военнопленных. Но чтобы менять собственных граждан — такого я не припомню.

Что ж, двумя политзаключенными в мире стало меньше. Забавно, что советский режим оказывался приравненным в глазах мира к режиму Пиночета. В этом был символ времени.

<…>

— Мы пересекли советскую границу, и я должен объявить вам официально, что вы выдворены с территории СССР.

— У вас есть какой-нибудь указ, постановление?

— Нет, ничего нет.

— А как же мой приговор? Он отменен?

— Нет, он остается в силе.

— Что ж я — вроде как заключенный на каникулах, в отпуске?

— Вроде того. — Он криво усмехнулся. — Вы получите советский паспорт сроком на пять лет. Гражданства вы не лишаетесь.

Странное решение, наперекор всем советским законам. И после этого они требуют, чтобы их законы принимали всерьез. Ни посадить по закону не могут, ни освободить. Веселое государство, не соскучишься <…>».

1979 год. Обмен Александра Гинзбурга

Издатель журнала «Синтаксис», «Белой книги», учредитель Хельсинкской группы и распорядитель солженицынского Фонда помощи политзаключенным Александр Гинзбург был трижды судим за антисоветскую деятельность. На момент обмена он отбывал восьмилетний срок в мордовском Дубравлаге. В апреле 1979 года Гинзбург и еще четверо политзаключенных (среди них — участники «самолетного дела», попытки захвата самолета Ан2 и перелета на нем в Швецию) — были обменяны на двух осужденных в США за шпионаж сотрудников КГБ.

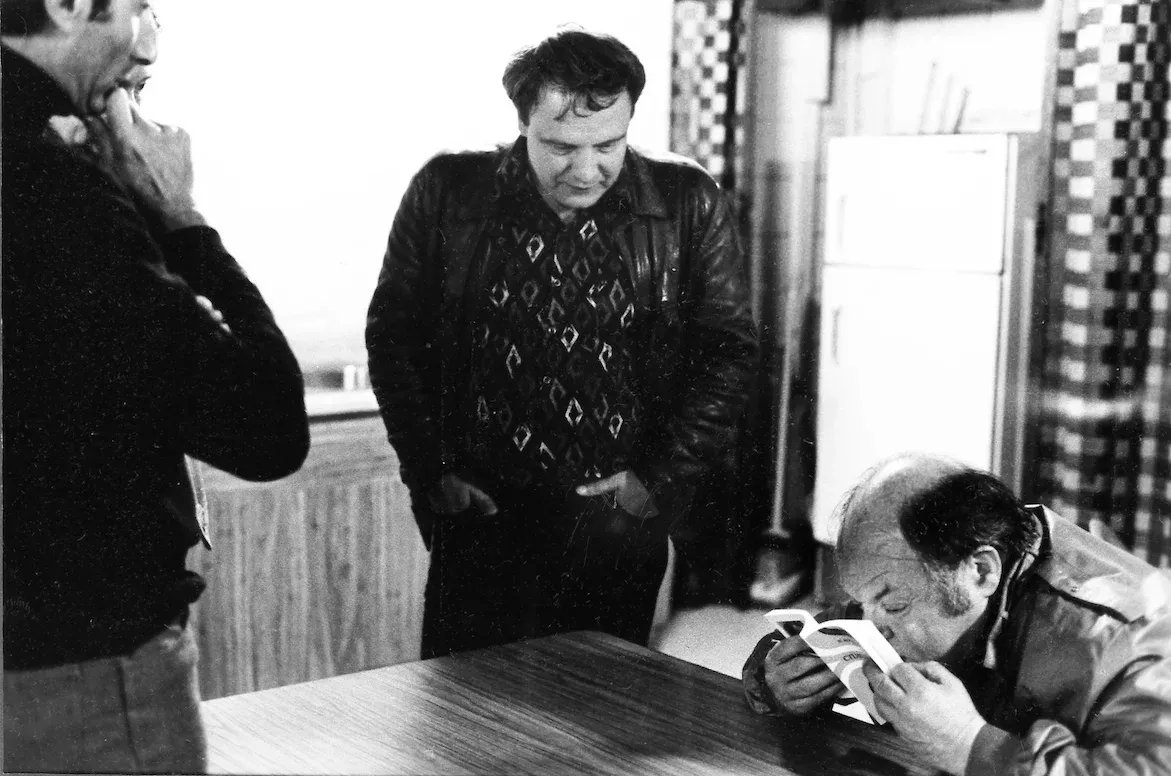

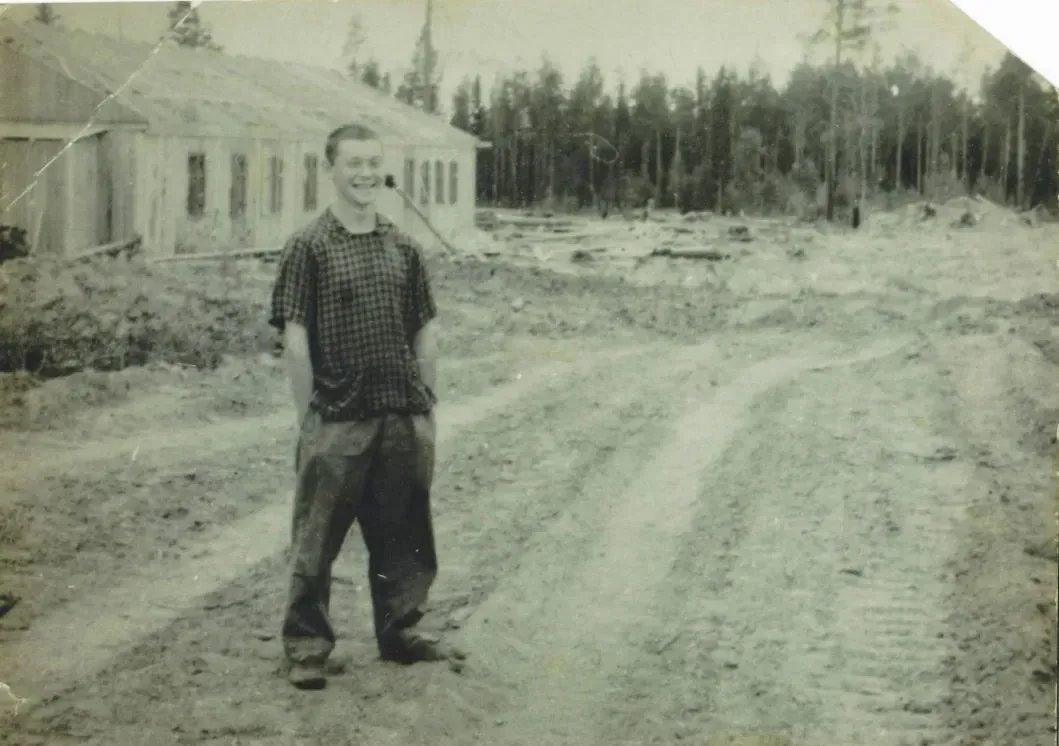

Александр Гинзбург в лагере. Первый срок (1960-1962). Фото: архив

В фильме о себе, снятом сценаристом и режиссером Александрой Свиридовой, Гинзбург вспоминал:

«Меня привезли в сентябре 78-го в лагерь, а в апреле 79-го уже дернули на этап. «Соберитесь с вещами». С вещами сажают в «воронок», причем вижу, что это не единственный «воронок», отходящий от нашей маленькой зоны. От зоны отходят три «воронка». Дальше — вагон для заключенных, потом опять «воронок», пересыльная тюрьма. За это время мы успеваем сообразить, что нас трое и кто именно!.. Опять «воронок», потом опять поезд, которым нас везут в Москву. Причем это пустой вагонзак, один из нас — в одном конце вагона, другой — в другом, третий — посередине. Около каждого стоит часовой в парадной форме… Дальше нас привозят в «Лефортово», приводят к начальнику тюрьмы. Сидит полковник Поваренков, начальник тюрьмы. И рядом двое в штатском, которые объявляют: «От имени Верховного Совета мы заявляем, что вы лишаетесь гражданства и высылаетесь за пределы Советского Союза».

Дальше ведут не в камеру, а в боксик, через который мы проходили, когда нас привезли в тюрьму. А там уже на стуле висит болгарский пиджак, венгерские штаны, польский галстук, чешские ботинки, и все по нашему размеру. «Вот, переодевайтесь». Переодеваемся. Нас хватают, буквально хватают, и — во двор, в машину. Черная «Волга». Никаких наручников.

Как при аресте: двое — впереди, двое — у тебя по бокам… Первый раз видел в Лефортовской тюрьме, что были открыты двое ворот, — обычно это шлюзы: одни ворота открываются, машины заезжают, другие закрываются.

А тут — машина выскакивает вперед и становится в хвост такой же точно машине, в которой сидит такой же точно стриженый затылок, который я вижу. Я был в последней машине и насчитал, что помимо меня как минимум еще четыре таких же. И этот кортеж по утренней Москве едет в Шереметьево. Впереди — милиционеры с мигалками, сзади — милиционеры с мигалками. И — прямо на летное поле.

Нас выводят, заводят в самолет, Ту какой-то, на нем изображены олимпийские кольца, поскольку в Москве должна быть Олимпиада. Приходят в самолет представители американского посольства и объявляют, что нас везут в Америку. Выясняют у нас про наших родственников. Кто-то говорит, что родственники включены в то же самое соглашение, и так далее. Но про то, что это обмен, — ни звука. Мы этого ничего не знаем. Всё, мы взлетаем! А когда приземлились и нас посадили в огромные белые кадиллаки, каждого — отдельно, и повезли по очень любопытному городу Нью-Йорку, по всем его виадукам, под мостами, над мостами, то я узнал. Мне досталась очаровательная попутчица. Сотрудница Совета национальной безопасности Джессика Такман, дочка известной писательницы Барбары Такман. Она мне и сказала, что это был обмен…».

1986 год. Обмены Натана Щаранского и Юрия Орлова

Натан Щаранский с семьей перед вылетом в Израиль, 25 августа 1986 года. Фото: архив

Следующие обмены, в результате которых были освобождены советские политзаключенные, состоялись только через 7 лет — в перестройку в 1986 году.

Так, в феврале 86-го обменяли диссидента Натана Щаранского, боровшегося за право советских евреев на репатриацию в Израиль. В СССР его осудили на 13 лет за «измену Родине», «шпионаж» и «антисоветскую агитацию». Примерно половину срока он провел в одиночке и более 400 дней — в штрафном изоляторе, часто устраивал голодовки против незаконных действий тюремной администрации. На момент обмена находился в колонии строгого режима «Пермь35». В январе 1986 года его неожиданно перевели в тюремную больницу, разрешили корреспонденцию, стали хорошо кормить. Вот как он вспоминает дни перед обменом в своей книге «Не убоюсь зла»:

«За один месяц я набираю целых девять килограммов! Неужели и сейчас меня «ремонтируют» перед встречей с роднымй Да ведь я лишен свиданий не только на этот год, но и на будущий, и даже на первую половину восемьдесят седьмого! <…> А почему бы не предположить нечто большее, что меня готовят «на экспорт» и откармливают, чтобы поэстетичней оформить товар перед отправкой за границу? Такая мысль приходила мне в голову, но я сразу же отгонял ее от себя, не желая уходить в опасный мир иллюзий.

Утром двадцать второго января дежурный офицер ведет меня к вахте. Значит, действительно свидание? Но почему у меня отобрали одежду и принесли новую прямо в больницу? Разве перед встречей обыскивать не будут? Или меня поведут в зону? Но что с моим имуществом — ведь мне сейчас не позволили взять с собой даже книгу псалмов…

<…> Я хочу крикнуть еще что-нибудь, вдруг кто-то из зэков услышит и поймет, что охранка увозит меня из зоны, но не успеваю. Как когда-то, девять лет назад, в Москве, подхваченный крепкими руками, я влетаю в машину и через секунду уже не могу пошевелиться, стиснутый с обеих сторон могучими плечами кагэбэшников.

— Спокойно, кричать не надо! — слышу угрожающий голос.

Спокойно? Да чего же мне бояться?

Не страх, а любопытство гложет меня.

Впервые со дня ареста я еду не в тюремной, а в гражданской машине. Вспоминаю, как тогда один из сопровождающих связывался с начальством по рации, и говорю:

— Передайте поскорее в центр: «Операция по освобождению Щаранского из лагеря прошла успешно!»

Но спутники мои на шутку не реагируют, молчат как в рот воды набрали и смотрят прямо перед собой. Я же наслаждаюсь видами зимнего леса, сквозь который мы мчимся по заснеженной дороге.

<…> Со мной кроме шофера едут трое: один впереди и двое по бокам — типичные «хвосты» из породы тех, что сопровождал меня когда-то по улицам Москвы: серые угрюмые лица, одежда, будто специально подобранная так, чтобы не на чем было остановиться глазу. Рядом с шофером — человек интеллигентного вида, напоминающий мне чем-то следователя Губинского из «Лефортово», такое же узкое лицо, внимательные умные глаза. Он говорит вежливо, но твердо:

— Давайте, Анатолий Борисович, не будем по дороге ссориться. Пора бы вам уже научиться жить с нами в мире.

Натан Щаранский с женой. Тель-Авив, 11 февраля 1986 года. Фото: AP

<…>

За окнами мелькают поля, леса, поселки. Проносимся мимо поста ГАИ. Но что это? Действительно постовой отдал нам честь или мне показалось? Должно быть, принял нас за большое начальство, ведь в такой компании, с персональной милицейской машиной да еще с одной сопровождающей «Волгой», путешествует разве что первый секретарь обкома! Присматриваясь к дороге, жду очередного поста. Точно, так и есть, гаишник поспешно перекрывает движение на перекрестке, а когда мы приближаемся, делает два шага вперед и отдает нам честь! «Ах, знал бы он, кто его честь принимает!» — думаю я и смеюсь. Но лица моих спутников суровы, юмор ситуации не дошел до них. Когда при въезде в следующий поселок очередной постовой вытягивается в струнку и козыряет, я высовываю в окно руку и приветственно машу ему. Тот, заметив арестантскую телогрейку и шапку, изумленно таращится на меня, медленно отводя от виска ладонь с вытянутыми пальцами. Кагэбэшник со злостью водворяет мою руку на место и быстро закрывает окно.

— Что там у вас происходит? — спрашивает по рации из второй машины «босс».

— Щаранский хулиганит. Пытался что-то крикнуть милиционеру.

— Закройте окна! — следует команда.

<…>

Я, конечно, стараюсь, чтобы кагэбэшники не заметили мое волнение, но оно в конце концов приводит к тому, что в сердце вонзается кинжальная боль, а вдобавок начинается такой приступ мигрени, что я вынужден обратиться к ним:

— Мне нужна таблетка от головной боли. Где аптечка, которую вы обязаны иметь при этапировании зэка?

Но такой черной работой КГБ не занимается, это дело МВД, и, посоветовавшись по рации с начальником, «интеллигент» говорит:

— Скоро приедем, тогда получите лекарства.

Мы в пути уже часа четыре и, судя по изменившемуся пейзажу, приближаемся к большому городу. А вот и огромный щит с надписью «Пермь», за ним — поворот с указателем «Аэропорт». «Наверное, в этой стороне здешняя тюрьма», — думаю я. Но машины наши подъезжают прямехонько к зданию аэровокзала.

Давно забытая суета пассажиров, автобусы, такси… Вслед за милицейской машиной мы въезжаем прямо на летное поле. Я еще ничего не успеваю сообразить, как оказываюсь у трапа самолета. Это Ту114

<…>. Салон пуст, и это меня не удивляет; конечно же, пассажиров пустят позже. Прохожу вперед и устраиваюсь возле окна. Два кагэбэшника садятся сбоку от меня, третий — сзади, четвертый заходит в кабину пилотов.

— Пока пассажиры не пришли, попросите у стюардессы таблетки, — говорю я «интеллигенту», сидящему рядом со мной.

— Сейчас, сейчас, — отвечает он, и в этот момент… самолет трогается с места.

Что такое? Ведь он пуст! Добрая сотня мест свободна!

— Хорошо иметь персональный самолет! — шучу я, пытаясь скрыть свою растерянность.

Мне приносят лекарства, я принимаю их и постепенно прихожу в себя.

<…>

Москва. Из Внуковского аэропорта я еду в черной машине, которую сопровождает точно такой же эскорт, как и раньше: впереди — милиция, сзади — еще одна «Волга»…

Ехали мы, как я скоро понял, в «Лефортово», и по мере приближения к тюрьме настроение мое все больше портилось. <…> Как ни гнал я от себя надежду на чудо, она весь день жила в самой глубине души. Чего я ожидал? Встречи с родными в московском аэропорту? Немедленного освобождения? Отправки с места в карьер в Израиль? Не знаю. Но после того, как я внезапно был вырван из заточения и оказался в небесах, над миром ГУЛАГа, все казалось возможным, а приземление в том же мире привело к мгновенному отрезвлению после опьянения чистым кислородом высот.

Скорее всего, меня привезли сюда для профилактических бесед или допросов по какому-нибудь другому делу. Но почему такая срочность? Только на одно горючее для самолета сколько денег ухлопали! Да мало ли что. Сказал, например, некий высокопоставленный кагэбэшник: «Когда можно будет приступить к допросам Щаранского?» А усердный подчиненный ответил: «Хоть завтра!» — но тут же спохватился, а вдруг начальник понял его буквально, и распорядился немедленно доставить меня в Москву…

Вот такие забавные, но в общем-то вполне реальные для советской бюрократической системы картины представлялись мне вечером в камере. Что ж, приходилось мириться с возвратом из страны чудес…

<…>

Прошло десять дней, меня никто не тревожил, и я быстро втянулся в нормальный лефортовский режим… Утром десятого февраля я получаю из библиотеки заказанные книги: пьесы Шиллера и роман Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера», — и, предвкушая удовольствие, начинаю их листать. Вдруг открывается кормушка:

— На вызов.

Ага, вспомнили наконец обо мне! Что ж, давненько я не был на допросе. Посмотрим, как это делается теперь. Но приводят меня не в следственный отдел, а в ту самую буферную камеру, где я уже дважды начинал и однажды заканчивал свою лефортовскую жизнь. Опять этап?

Меня раздевают. Отбирают все, что я недавно получил в лагере, и выдают… гражданскую одежду! Господи! Это действительно что-то новое. Пытаясь скрыть волнение, натягиваю на себя тонкое белье, голубую рубашку, огромные серые брюки и такой же пиджак.

— Дайте мне ремень, — говорю, — брюки не держатся.

— Не положено.

После короткого совещания один из ментов уходит и вскоре возвращается с обрывком бечевки. Я кое-как стягиваю брюки, но это мало помогает, и в ближайшие два дня мне придется все время поддерживать их, чтобы не свалились. Затем я получаю носки, туфли, шарф, длинное синее пальто и зимнюю шапку, в каких ходит половина Москвы. А галстук, который тоже был среди вещей, один из ментов забрал, сказав:

— Получите потом.

Наконец мы выходим в тюремный двор, где я вижу тех самых кагэбэшников, что доставили меня в Москву из Перми. Подхожу к ним и спрашиваю:

— Что будет с моими вещами — и с теми, что остались в лагере, и с теми, что сейчас здесь, в тюрьме?

— Вам их скоро отдадут.

— Без книги псалмов я никуда не поеду.

Меня хватают за руки и тащат к стоящей неподалеку «Волге», но я громко протестую, кощунственно нарушая своим резким голосом благолепную лефортовскую тишину. Начальник тюрьмы, который тоже здесь, среди моей свиты, что-то шепчет одному из офицеров, тот уходит и вскоре возвращается с книгой.

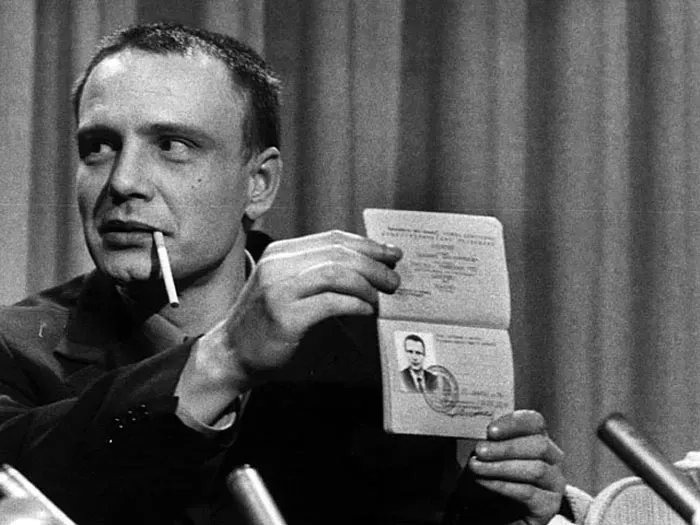

Юрий Орлов в ссылке. Фото: архив

<…>

Мы едем в Быковский аэропорт…

В огромном самолете в тесной компании: я и четверо моих спутников из охранки. Два «хвоста» садятся позади меня, «босс» и «интеллигент» уходят в задний отсек.

— Куда летим? — спрашиваю я.

— Не знаю, — отвечает кто-то за спиной.

Взлетаем, набираем высоту. Сориентировавшись по солнцу, я вижу: летим на запад. Сжимаю в руках сборник псалмов, читаю свою молитву, а потом, чтобы отвлечься, пытаюсь вызвать «хвостов» на разговор. Те, однако, его не поддерживают. Вскоре к нам присоединяется «интеллигент», но и он помалкивает. Так проходит часа два. Мы продолжаем лететь на запад.

Кто-то из сопровождающих протягивает мне сзади бумажный кулек:

— Поешьте, если хотите.

В кульке — бутерброды с салом и пакетик чая. Его я кладу в карман, решив выпить свой последний пайковый чаек, как только окажусь в Израиле, а бутерброды возвращаю.

— Ах, простите, — говорит кагэбэшник, — вы, наверно, свинину не едите, мы об этом не подумали. Сейчас вам приготовят что-нибудь другое.

— Не беспокойтесь, — отвечаю, — я не голоден. А теперь скажите все же, что происходит? Куда мы летим?

И тут из-за занавески, разделяющей отсеки, появляется начальник. Он подходит ко мне и торжественно произносит:

— Гражданин Щаранский! Я уполномочен объявить вам, что указом Президиума Верховного Совета СССР за поведение, порочащее высокое звание советского гражданина, вы лишены советского гражданства и как американский шпион высылаетесь за пределы СССР!

Свершилось! Я встаю и не менее торжественно говорю:

— Во-первых, я очень рад, что через тринадцать лет после того, как я впервые возбудил ходатайство о лишении меня советского гражданства, мое требование наконец-то удовлетворено. Во-вторых, после того, как мне объявлено, что я высылаюсь из СССР и мне уже ничто не угрожает, я повторяю то, что говорил во время следствия, на суде и после суда: моя деятельность еврейского активиста и члена Хельсинкской группы не имела ничего общего со шпионажем и изменой.

<…> Самолет вырвался из облаков, и под крылом показалась земля…»

Щаранского обменяли на Глиникском мосту (что на границе Берлина и Потсдама) на арестованных в США чехословацких агентов, а также советского разведчика Евгения Землякова, польского разведчика Ежи Качмарека и разведчика из ГДР Детлефа Шарфенорта, арестованных в ФРГ. Затем Щаранский наконец-то оказался в Израиле, за выезд куда так боролся для себя и для многих других.

Спустя несколько месяцев, в октябре того же 1986-го, власти СССР обменяли советского физика, участника диссидентского движения, основателя и первого руководителя Московской Хельсинкской группы Юрия Орлова (к тому моменту он отсидел срок за «антивоенную агитацию и пропаганду» и отбывал ссылку в Якутской АССР). Орлов, как и Гинзбург с Щаранским, тоже был лишен гражданства. В США он продолжил серьезно заниматься наукой, став профессором Корнелльского университета. Взамен него Москва получила арестованного в США советского разведчика Геннадия Захарова, сотрудника представительства СССР в ООН.

Игорь Сутягин в зале суда. Фото: ИТАР-ТАСС

А в 2010 году состоялся обмен ученого Игоря Сутягина. Считается, это был обмен шпионов на шпионов. Обмену предшествовали задержания в США сразу десяти российских разведчиков-нелегалов, включая скандально известную Анну Чапман. В обмен на задержанных в США агентов Россия выдала четырех заключенных, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании. Среди них был бывший завсектором института США и Канады РАН Игорь Сутягин, приговоренный к 15 годам лишения свободы. На фоне остальных он был белой вороной, поскольку не признавал вину (о том, что он не является шпионом, заявляли и власти Великобритании), о его невиновности также писали независимые СМИ, а Amnesty International признала его узником совести. На момент обмена Сутягин отбывал наказание в колонии строгого режима в Архангельской области и в общей сложности находился в местах лишения свободы уже 11 лет. Сценарий обмена был тот же, что и в советское время: ученого привезли в Москву, в «Лефортово», а уже оттуда на самолете доставили в Англию. Исключение было лишь в том, что Сутягину сделали за считаные часы загранпаспорт (раньше с этим не заморачивались) и спросили его мнение по поводу обмена.

Вот что Сутягин рассказывает сам автору этих строк:

«…В «Лефортово» меня повели беседовать с пятью представительными людьми, двое из которых были американцы. И они стали говорить мне: «Предусматривается обмен, нужно твое согласие, российская сторона требует подписания документа о признании вины». Мне было сказано, что согласие всех необходимо, потому что даже если один кто-то заупрямится, то в принципе весь процесс обмена не произойдет. Так мне было сказано, я не знаю, действительно ли это так, подозреваю, что нет. Я попросил, чтобы мне дали поговорить с адвокатом и с родными. Мне сказали: «Только после того, как все будет подписано».

Когда на встрече с этими тремя российскими и двумя американскими ребятами в «Лефортово» я не выразил согласия прямо сразу, то увидел очень сильную растерянность и разочарование на лице российского генерала. Не американцев, а именно российского генерала.

То есть они очень хотели этого обмена.

<…> В итоге мне было сказано: «Если ты говоришь нет, то все ломается». Я, уже зная из газет про этих 11 арестованных в США граждан, полагал, что обмен должен быть один к одному. И отдавал себе отчет, что 11 человек с той стороны и 10 человек с этой стороны ждут моего решения. И от меня зависит, будет 21 человек сидеть в тюрьме или не будет. Как бы я к ним ни относился, даже пусть эти 11 на той стороне мне не очень симпатичны, но 10 с этой-то стороны из-за меня будут сидеть.

Сам я ничего — никакого признания вины — не писал, а подписал то, что мне принесли, — отпечатанный на бумажке текст. Я хотел написать ту самую знаменитую фразу на латыни: «Сделано под давлением» (Factum sub pressura. — Ред.). Но из головы тогда вылетело, как это по-латыни пишется…»

С 2010 года и по сей день Сутягин живет и занимается наукой в Великобритании.