Фото: Сергей Бобылев / ИТАР-ТАСС

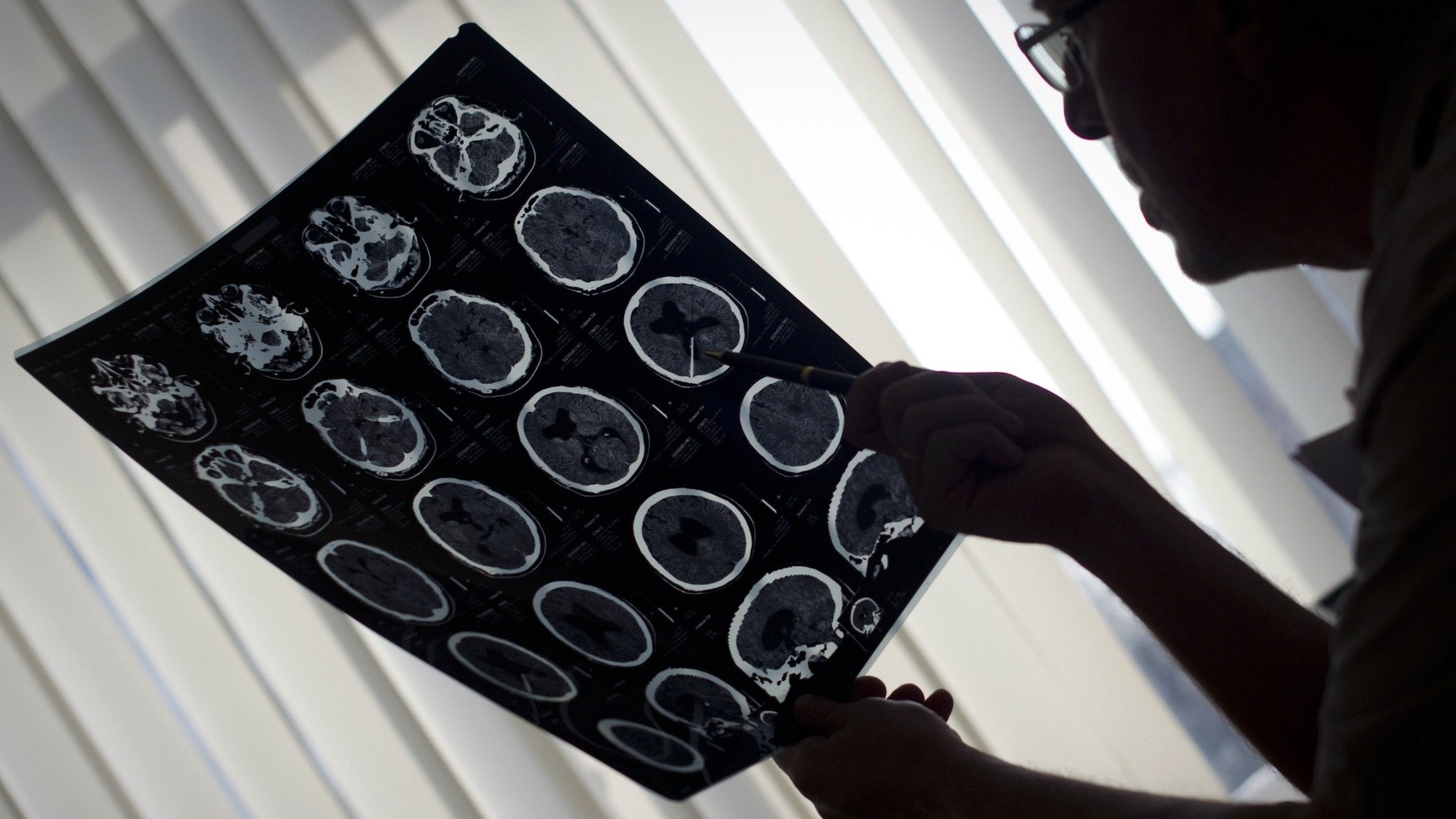

Сейчас на наших глазах происходят эпохальные изменения не только в нейронауке, но и в мировоззрении западной науки в целом. Уже произошел глубинный сдвиг в сверхзадаче исследований мозга — от изучения функциональной структуры к поиску механизмов сознания. Само это понятие еще пару десятилетий назад было лишь предметом философии, и использование его в среде нейроученых считалось признаком дурного тона. Но сегодня «сознание» (что бы это ни значило) становится официальным объектом изучения и исследования нейронаук — со всей естественнонаучной атрибутикой: статьями, журналами, конференциями и лабораторным экспериментом.

Более того, передовые и наиболее широко мыслящие представители нейронауки признают, что для объяснения «вечных вопросов» о происхождении жизни, взаимодействии материального и идеального, соотношении мозга и разума — требуется выход за рамки привычных представлений. Отсюда — обращение западной науки к опыту буддийской философии, которое в течение последних пяти лет, при активном участии российских ученых, вышло на новый уровень — взаимопроникновение.

Картина не выстраивается

Предпосылки для этого складывались давно, но в последние годы они вышли, если пользоваться как раз буддийской лексикой, на «уровень осознания» западной наукой (под западной имеется в виду научная традиция, к которой, хотя и с некоторыми оговорками, относится и российская наука).

Так называемая «основная психофизиологическая проблема» — о соотношении психики («души») и тела (материального субстрата) была поставлена Декартом в ХVII веке в его работе «Первоначала философии». Сегодня проблема переформулирована: соотношение мозга и разума, мозга и сознания, но она так и не решена в рамках западной науки. Несмотря на развитие методов исследования мозга, отсутствуют убедительные гипотезы, объясняющие, как объективно регистрируемые мозговые процессы порождают субъективную психику, лишенную атрибутов материальности.

Международное общество нейронаук (Society of Neuroscience) объединяет на сегодняшний день 36 тысяч исследователей из 90 стран, каждый год оно проводит всемирный конгресс по нейронаукам «Neuroscience», куда съезжаются десятки тысяч ученых. Такой конгресс прошел в начале октября 2024 года в Чикаго — там было представлено около трех километров постеров!

Прорыв, произошедший в последние десятилетия в области технического оснащения исследований, как ни странно, не привел к кардинальному изменению ситуации в понимании работы мозга.

«Человеческое познание проникло на миллиарды лет в прошлое Вселенной, на сотни миллионов лет в историю жизни на Земле, раскрыло загадки генетического кода, глубинной природы материи, устройства звездного неба и далеких галактик. Но

что происходит в мозге, когда рождается мысль, что наполняет наш мир красками, волнительным трепетом перед бесконечностью Вселенной, щемящим осознанием конечности своего собственного существования, по-прежнему остается величайшей загадкой.

Откуда возникает вся эта внутренняя реальность? Какова ее природа? Как она порождается мозгом? Что делает ее движущей силой нашей жизни? Тот факт, что эти вопросы одновременно и столь фундаментальны для нашего существования, и столь таинственны, помещает их в круг наиболее значимых проблем науки, область, где, возможно, следует ожидать самую крупную научную революцию», — считает академик Константин Анохин, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, который входит в число выдающихся исследователей мозга и сознания не только в России, но и в мире.

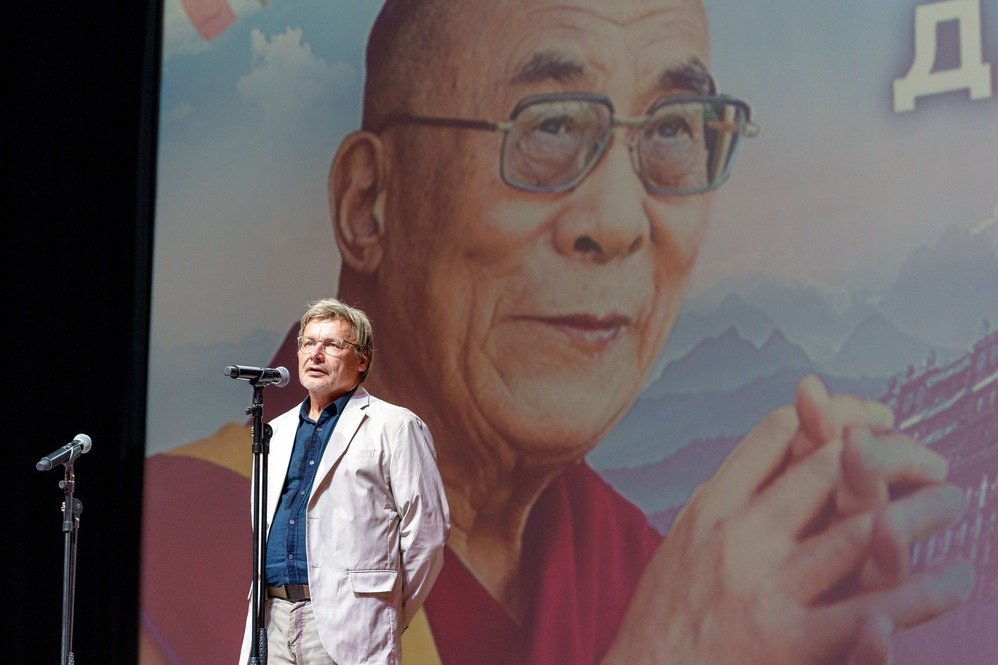

Академик РАН Константин Анохин на праздновании 88-летия Далай-ламы. Фото: РИА Новости

Академик Анохин говорит здесь о высшем уровне понимания соотношения мозга и сознания, но, оказывается, неопределенность сохраняется и «этажом ниже» — даже сейчас тот факт, что именно мозг является органом, обеспечивающим процесс мышления, признается не всеми учеными.

«Почему не всеми? Да потому, что ни один ученый до сих пор не смог построить непротиворечивую концепцию того, как работает мозг», — считает основатель Института мозга человека РАН имени Н.П. Бехтеревой академик Святослав Медведев.

Он приводит пример. От одного элемента мозга к другому информация идет со скоростью 1,5 км/с. А у персонального компьютера — 300 000 км/с. Разница в двести тысяч раз, а мозг работает лучше! «Значит, мы до сих пор не понимаем основных принципов его работы. Кроме того, это показывает неправильность всяких аналогий мозг — компьютер. Скорее всего, деятельность мозга строится на других принципах. Каких? Мы не знаем».

Картина не выстраивается настолько, что некоторые ученые, посвятившие жизнь этим исследованиям, в конце пути высказывали сомнение в том, что мышление обеспечивает мозг.

«Я верю, что в моем существовании есть фундаментальная тайна, превосходящая любую биологическую картину развития моего тела (включая мой мозг) с его генетическим наследованием и его эволюционным происхождением» — это признание сэра Джона Экклса, австралийского нейрофизиолога.

Именно технологический прорыв в методах исследования мозга, произошедший в 90-х — начале 2000-х и далее по нарастающей, вызвавший лавину новых данных и новых возможностей их получения, привел к осознанию этой ситуации. У многих исследователей по мере накопления опыта, когда приходит потребность в осмыслении полученных результатов, возникает, по их признанию, ощущение «глухой стены» или барьера.

Обычно такое положение возникает перед революцией, принципиальным прорывом, для которого требуется выход за рамки привычных представлений.

Выход за рамки

Он происходит по двум направлениям. Первое: ученые все больше обращаются к исследованию так называемых «невоспроизводимых феноменов», на данный момент не находящих объяснения в рамках принятых научных позиций. Второе: разработка новых гипотез и теорий.

Один из примеров первого — феномен «жизни после смерти». В 1975 году одноименная книга психиатра Рэймонда Моуди, в которой описывался опыт посмертных переживаний пациентов, переживших клиническую смерть, стала научно-популярным бестселлером, но не полноценным научным трудом. Тогда этот феномен исследовался с точки зрения психологии, оценивающей субъективные свидетельства очевидцев. Однако сейчас, буквально за последние три года, появляются работы, в которых посмертное состояние исследуется инструментально.

В 2016 году канадские исследователи и врачи изучали активность мозга 87-летнего пациента, у которого развилась эпилепсия. Команда записывала электрическую активность мозга. Во время исследования у мужчины случился сердечный приступ, и команда случайно сделала запись умирающего мозга. Она показала, что в течение 30 секунд до и после остановки сердца пациента его мозговые волны были удивительно похожи на те, которые наблюдались при исследованиях сна, медитаций и процесса воспоминания. Это дало основание сделать предположение, что люди в момент смерти могут видеть, как их жизнь «мелькает перед глазами». Результаты исследования были опубликованы в международном научном журнале («Enhanced Interplay of Neuronal Coherence and Coupling in the Dying Human Brain» — «Улучшенное взаимодействие когерентности и связи нейронов в умирающем человеческом мозге». Front. Aging Neurosci., 2022).

Другой пример демонстрирует уже не случайное открытие, а целенаправленный эксперимент по исследованию околосмертного опыта: ученые провели ретроспективное исследование пациентов, умерших в отделении нейрореанимации Мичиганского медицинского университета начиная с 2014 года. Были проанализированы записи энцефалограммы и ЭКГ у четырех умирающих пациентов в коме до и после прекращения искусственной вентиляции легких.

Здесь важен, пожалуй, не характер наблюдаемой активности, а сам факт того, что экспериментальная наука выходит за рамки привычного, отодвигая границы познания.

Второе направление — разработку новых гипотез и теорий, продемонстрировал академик Константин Анохин в своей недавней лекции на конференции «Тибетология и буддология на стыке науки и религии» — «Вхождение науки в широкомасштабные исследования сознания». Анохин, будучи экспериментальным ученым, посвятивший многие годы исследованию механизмов памяти, перешел к исследованию сознания, сочетая теоретический и экспериментальный подходы. Он создал собственную «Гиперсетевую теорию сознания»:

«Я предложу, что для нейронаучного понимания сознания необходимо начать рассматривать мозг не как коннектом — нейронную сеть, а как когнитом — нейронную гиперсеть, состоящую из нейронных групп со специфическими когнитивными свойствами. Структура когнитома тождественна структуре разума, а сознание есть специфический процесс широкомасштабной интеграции когнитивных элементов в этой нейронной гиперсети»

(Анохин К.В. Когнитом: в поисках фундаментальной нейронаучной теории сознания // Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова, 2021).

Некоторые исследователи и философы видят источник для подобной теории в квантовой физике, находя аналогии с тем положением, которое сложилось в физике на рубеже ХIХ–ХХ веков.

«При переходе из макромира в микромир понадобился переход от одних представлений о пространстве–времени, о воспроизводимости и т.п. к другим, от одной методологии — к другой. Были созданы фундаментальные представления, то есть новый научный подход, который формировался в течение полувека, то есть далеко не сразу. До сих пор не создано законченного объединения квантового подхода и физики Эйнштейна. Кстати, надо сказать, что сам Эйнштейн, нарушив концепции Ньютона, не простил такого нарушения квантовой механике и до конца дней так и не принял ее полностью. Похоже, что ситуация в науке о мозге приближается к необходимости выхода за рамки сложившихся научных подходов», — считает академик Святослав Медведев, физик по образованию, которому подобный подход особенно понятен.

Что считать разумом?

В истории, в том числе и в истории науки, многое зависит от роли личности. Вот две цитаты:

- «Когда мы объясняем явление с точки зрения нашей религии, люди могут нам верить или не верить. Если же это подтвердит наука, то уже никто не сможет усомниться. Мы хотим, чтобы наши знания были проверены учеными. Если наши результаты — полученные с помощью исследований или экспериментов — противоречат идеям буддизма, то тогда мы обладаем свободой отвергнуть старые идеи»

(Далай-лама XIV, 2005, 2008).

- «Если ранее наука противопоставлялась религии, то сейчас наука вошла в ту фазу, когда она нередко подтверждает, прямо или косвенно, по крайней мере, ряд положений религии и ее истории, которые в период младенчества науки не принимались или могли быть приняты только на веру»

(академик Н.П. Бехтерева, 2001).

Академик Наталья Бехтерева, 1986 год. Фото: Юрия Белинского /Фотохроника ТАСС

Субъективно — очень жаль, что этим двум людям не суждено было встретиться. Академик Наталья Петровна Бехтерева, столетний юбилей которой отмечался в 2024 году, ушла из жизни в 2008-м. Спустя всего десять лет на север Индии, в Дхарамсалу, где расположена резиденция Его Святейшества Далай-ламы, приехала делегация российских ученых, преимущественно исследователей мозга, для диалога о природе сознания.

Бехтерева вышла далеко за рамки существовавших научных подходов, стремясь как раз объединить теорию и эксперимент, открыть механизмы сознания, исследовать «запретные» для того времени в западной науке явления. Но и Далай-лама делает то же самое — со своей, можно сказать, противоположной стороны, открыв возможность диалога западной и буддийской наук.

«В человеческом существовании и в самой реальности есть нечто большее, чем то, к чему современная наука может когда-либо дать нам доступ. Точно так же духовность должна сдерживаться прозрениями и открытиями науки. Если как духовные практики мы игнорируем открытия науки, наша практика также обеднеет, поскольку такое мышление может привести к фундаментализму», — пишет он в своей книге «Вселенная в одном атоме», где излагает концепцию буддийского научного мировоззрения и анализирует точки соприкосновения западной и буддийской наук.

Далеко не все в буддийском мире и, в частности, в тибетских буддийских монастырях Индии восприняли эти идеи, когда впервые Далай-лама высказал их около сорока лет назад. Но и среди ученых Запада они также встретили отпор. Начиная с 1987 года Далай-лама стал с помощью выдающегося чилийского нейрофизиолога Франциско Варелы организовывать в своей резиденции в Дхарамсале ежегодную конференцию «Ум и жизнь», собиравшую ученых, настроенных на обмен мнениями о путях соединения столь разных традиций исследования человеческого сознания. Они сразу друг друга поняли, так как признавали, что буддизм — это систематический метод познания и трансформации своего разума, когда пользуешься только им самим, не прибегая к внешним наблюдателям или приборам.

Однако условия для массового сдвига в сознании нейроученых тогда еще не созрели. Как не были они готовы и двадцатью годами позже.

Далай- лама. Фото: AP / TASS

Константин Анохин вспоминает, как в 2005 году Далай-лама был приглашен выступить перед большой аудиторией нейроученых — собранием Общества нейронаук:

«Массовая наука еще не была готова к его призыву соединить ее с тысячелетним опытом самоисследований сознания в буддизме. На речь Далай-ламы на церемонии открытия конгресса в Вашингтоне пришла лишь небольшая часть от 30-тысячного научного сообщества. Я хорошо помню, какое возмущение вызвало у многих моих коллег решение пригласить религиозного лидера, каким они видели Далай-ламу, на научный конгресс. И они объявили бойкот этому выступлению».

Тогда, в Вашингтоне, Далай-лама мог бы процитировать слова Эрвина Шрёдингера: «Я плыву против течения. Но направление потока изменится». И примечательно, что направление начинало меняться уже в то время. Если провести поиск по словосочетанию «медитация осознанности» (mindfulness meditation) в главной мировой базе биомедицинских статей PubMed, то выяснится, что за 20 лет, с 1980 по 2000 год, с этим термином было опубликовано всего 17 статей. Однако в одном только 2007 году таких статей вышло 19, а в последние пять лет ежегодно выходит более полутора сотен работ.

Так что же может дать подобное взаимодействие западной нейронауке? Новый инструмент исследования.

Еще в античную эпоху научный поиск разделился на два направления: мир мысленного эксперимента (скорее Восток) и мир реальных экспериментов на природе. В мире мысленного эксперимента теория была верна, если была логична и если объясняла наблюдаемые явления. В мире реальных инструментов теория была верна, если каждый шаг был экспериментально проверяем и если она предсказывала новые явления правильно.

На Востоке — от логики к единой картине мира, на Западе — от эксперимента к выводам.

Условный Запад исследовал мир со стороны — от третьего лица, а условный Восток — изнутри, от первого лица. Далай-лама XIV объявил курс на взаимодействие и поход по «срединному пути». Ближе всего к нему оказалась, благодаря своим традициям, именно российская физиологическая школа.

Академик Анохин:

«Существует непрерывная цепь объяснения окружающего нас мира, с которой естествознание достаточно уверенно справляется, — начиная от строения вещества, энергии, пространства и заканчивая биологическими структурами. Но далее возникает вопрос человеческой психики и человеческого «Я». С одной стороны, мы понимаем, что это следующий шаг в закономерной цепи развития природы, но для его познания и включения в эту цепь существует большое препятствие: феномены, наблюдаемые в этом мире, субъективны, они находятся внутри каждого из нас. Тогда как вся остальная наука в том виде, как она возникла в Западной Европе, построена на объективном исследовании: наблюдатели должны иметь возможность фиксировать одно и то же явление, согласовать свои наблюдения и прийти к заключению, что они регистрируют одно и то же. В этом заключается ключевой подход западной науки — от третьего лица. Естественно, западная наука применила его и к исследованию нашего «Я», то есть психики и сознания. История западной психологии — это в значительной степени попытка исследовать психику теми же инструментами, что и в физике, химии, биологии. Но при этом стало ускользать понятие перспективы первого лица: как с помощью этих инструментов объяснить субъективный мир? Как включить первое лицо в эту естественнонаучную картину?»

Фото: Zuma \ TASS

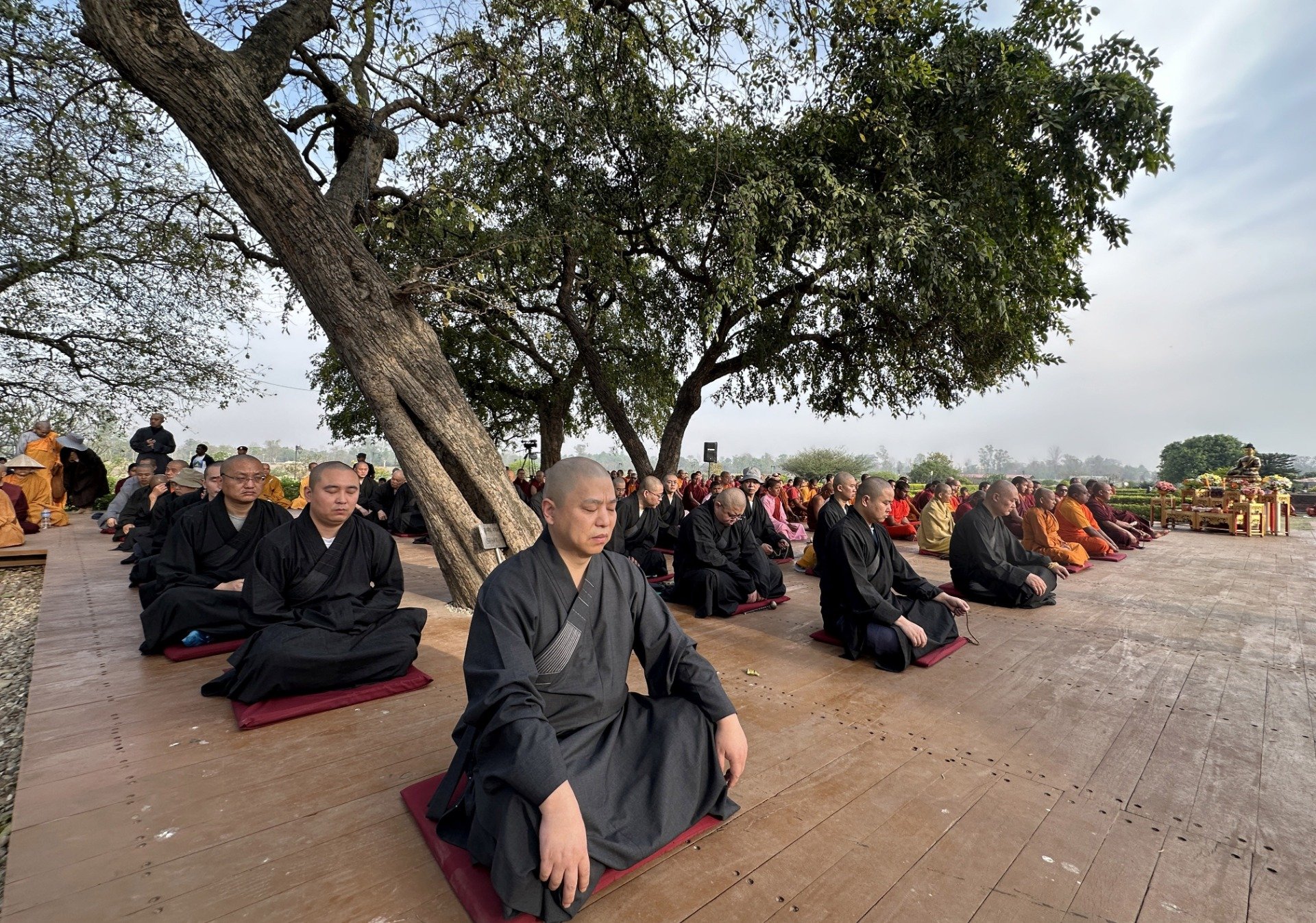

Именно на исследование сознания вглубь, от первого лица, нацелен тысячелетний опыт буддийской науки. Нам очень трудно это оценить, но буддийская психология, развивавшаяся в течение 2,5 тысячи лет, гораздо более дифференцированная и многогранная по сравнению с психологией западной. Разница эта похожа на то, например, что мы, европейцы, знаем всего несколько оттенков снега, а эскимосы имеют 500 терминов для обозначения его состояний. И в этом смысле глубоко развитая система ментальных состояний в буддийской психологии — это большое богатство.

Но возможно ли вообще такое объединение? Да. Оно происходит уже сейчас

Ведущий и самый передовой пул нейроученых в России (и в мире) ведет диалог с буддийскими философами о точках этого соприкосновения. Трижды эти встречи проходили в Индии и один раз — в Непале (2017, 2018, 2023, 2024). Первые две были посвящены природе сознания и пониманию мироустройства. А две последующие вылились в полноценные международные конференции, посвященные сознанию животных («Сознание животных» и «Как изучать и понимать сознание не у людей»). Впервые в истории они объединили исследователей, изучающих конкретных представителей животного мира — от примитивных форм до млекопитающих. У этих конференций был практический результат — «Нью-йоркская декларация о сознании животных», которую подписали более 500 ученых разных направлений и которая официально допускает возможность наличия сознания даже у насекомых. Можно считать, что это настоящий переворот в естественнонаучном мировоззрении.

«Мы в науке не можем игнорировать то, чего достигла буддийская философия за тысячи лет думания об этом. Они ставят глобальные вопросы: что такое жизнь вообще, что считать разумом, включаются ли сюда чувствования, квалиа (субъективные ощущения). И вопрос о нашей ответственности по отношению ко всем тем, с кем мы живем на этой планете. У животных много умений на другом поле… Пока исключительность человека, насколько мы знаем, в том, что он обладает таким мощным инструментом мышления, как язык», — считает профессор Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, ключевой участник диалога буддизма и западной науки.

Практическая конвергенция

В буддистской науке о сознании критерием истины, правильности мировоззрения, является практика — преобразование своего собственного ума. Поэтому, возможно, самым убедительным итогом взаимодействия буддизма и науки на нынешнем этапе стало практическое исследование западными научными методами буддистских тантрических медитаций. Это инструмент: с помощью экстремальных физиологических состояний, в том числе и медитативных, можно попытаться «вскрыть» сознание, исследовать его механизмы и скрытые слои, не проявляющиеся в обычной жизни.

Такие исследования происходят прямо сейчас: для этого в тибетских буддистских монастырях Индии созданы физиологические лаборатории, где под руководством российских ученых работают сами монахи.

«Мы сконцентрировались на изучении согласованной системы медитативных техник, позволяющих (согласно буддийским представлениям) опытному практикующему воспроизводить еще при жизни — в процессе прижизненной медитации — постепенные этапы умирания и смерти, чтобы получить возможность в будущем «распознать» их во время реального процесса умирания/физической смерти. Изучение редких состояний внутренне индуцированных переходов от сознания в бессознательное, от грубых уровней сознания к более тонким — может стать прорывом в когнитивной нейронауке», — объясняет Святослав Медведев, возглавивший исследования измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях Индии.

Что это за система и как ее исследование может помочь современной нейронауке, рассказывает участник проекта профессор Александр Каплан, руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ:

«Для нас, исследователей, это не спортивный интерес — используя медитацию в качестве инструмента, мы стараемся проникнуть в тайны мозга. Существуют не только осознаваемые и неосознаваемые процессы и не только подвижная граница между ними, которую, кстати, более века назад обнаружил Фрейд. В этом «неосознаваемом», согласно буддийским концепциям, есть много этажей. Но буддистская наука занялась изучением этих «уровней сознания» или «уровней ума», и вообще, «уровней субъективного мира» много веков назад — они строили это здание логически непротиворечивой конструкции того, как устроена глубинная суть нашего «Я», нашего психического мира.

У монахов не было никаких инструментов, и они исследовали пространство внутри самих себя. Хотя им тоже понадобился инструмент — процедура углубления в себя, это и есть медитативные техники. Как исследовать психические образы, намерения, ощущения, мотивы? Как их исследовать материальными, физическими приборами? Никак. Но есть специальный прибор, который может это исследовать, поскольку чувствителен к этому, — собственный мозг. У буддистской философии накоплен огромный опыт инструментального исследования внутреннего мира инструментами собственного мозга».

Эти «этажи», о которых говорит профессор Каплан, по сути, являются уровнями сознания — согласно представлениям буддистов, наше сознание многослойно. Оно начинается с грубого уровня (или «грубого сознания»), который «лежит на поверхности» и обеспечивается органами чувств. За ним следуют более тонкие уровни — начиная от сновидений, и более глубоких, которые очень редко проявляются в нашей обычной жизни. А вот практикующий монах способен их продуцировать и управлять ими.

«Пропущу дальнейшую цепочку медитативных событий и перейду к кульминации: все это должно привести к стадии, когда отсутствует ВСЕ. Абсолютная пустота, или «пустотность», но при этом внутреннее ощущение, что ты сам, твое собственное «Я» все еще остается. Это состояние называется «ясным светом, — так профессор Каплан описывает предмет своего исследования. — Это момент, когда собственное «Я» освобождается от всего своего содержания, от генерации даже самых мимолетных мыслей. Монахи доходят до этого «чистого листа», где ничто не омрачает наш ум, и в этот момент, я вполне допускаю, что внутренне, интуитивно им становится понятно «все сущее», понятно не в формулах и закономерностях, а как глубинное понимание самой связи с природой. Это состояние, похоже, особенно притягательно, и чтобы его достичь, нужны ежедневные, многолетние тренировки. А мы пытаемся это зафиксировать и увидеть, как различаются стадии этого процесса в «портретах» ЭЭГ (электроэнцефалографии. — Ред.), и особенно — состояние «полного чистого листа».

Согласно буддистским представлениям, это состояние «пользуется большей независимостью от физических основ». Это цитата Далай-ламы, который, как мы заметим, очень деликатен в дискуссии. Поскольку, несмотря на взаимодействие и взаимопроникновение, основное противоречие в концепции западной науки и буддизма остается.

Далай-лама как-то сказал одному из ученых: «Кажется совершенно очевидным, что из-за изменений в химических процессах мозга возникают многие из наших субъективных переживаний, таких как восприятие и ощущение. Можно ли представить себе обращение этого причинного процесса вспять? Можно ли постулировать, что чистая мысль сама по себе может вызвать изменение химических процессов мозга?»

Реакция ученого была весьма бурной. Он сказал, что, поскольку все психические состояния возникают из физических состояний, возникновение нисходящей причинности невозможно.

«Хотя из вежливости я тогда не ответил, но думал и думаю до сих пор, что для столь категоричного утверждения пока нет никаких научных оснований. Мнение о том, что все психические процессы обязательно являются физическими процессами, является метафизическим предположением, а не научным фактом. Я считаю, что в духе научного исследования крайне важно, чтобы мы позволили этому вопросу оставаться открытым. Я считаю, что буддизм и современная наука могут участвовать в совместных исследованиях в области понимания сознания, оставляя в стороне философский вопрос о том, является ли сознание в конечном итоге физическим».

И тут снова вспоминается Наталья Бехтерева, признавшаяся в 2002 году:

«Я знаю, как опасно двинуться в это «Зазеркалье». Я знаю, как спокойно оставаться на широкой дороге науки, как повышается в этом случае «индекс цитирования» и как снижается опасность неприятностей — в виде разгромной, уничтожающей критики…

Но кажется мне, что на земле каждый, в меру своих сил, должен выполнить свой долг».

Елена Кокурина