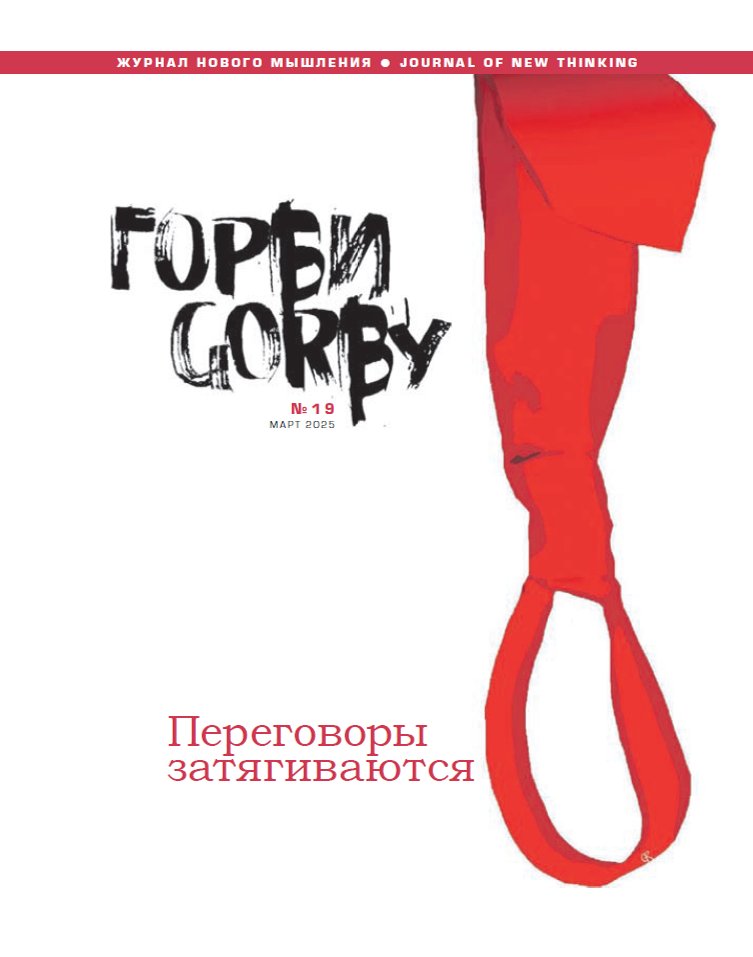

Иллюстрация: Петр Саруханов

Начало года по многолетней традиции отмечено обновлением глобальных макропрогнозов. Версии МВФ, ОЭСР, Всемирного банка и ООН указывают на ожидания мирового роста-2025 в диапазоне от 2,7 до 3,3% увеличения глобального ВВП. Различия в оценках обязаны методикам расчетов, прежде всего, вкладам финансовых секторов и торговли услугами. Однако все они сходятся в том, что текущий год не принесет ни значимого ускорения, ни обвального замедления в динамике большого экономического мира. Если прирост и случится, то лишь на символические 0,1 процентного пункта. Гораздо более существенны оговорки макроаналитиков и прогнозистов.

- Из них следует, во-первых, что относительно стабильный рост будет из-за слабой динамики инвестиций и производительности труда заметно слабее исторически среднего значения, наблюдавшегося в первое двадцатилетие века до пандемии, почти на 1 процентный пункт.

- Во-вторых, долгосрочные факторы, похоже, указывают на высокую вероятность продолжения сбрасывания темпов. Причем объемы мировой торговли будут отставать от величины глобального ВВП примерно на 40%, зеркально отражая нарастающую фрагментацию мирового экономического порядка.

- Системные же проблемы, и это — в-третьих — например, запредельный уровень мирового госдолга, меняющаяся природа инфляции, несопряженность бюджетных, монетарных и структурных политик в регулятивных практиках главных экономик, изменение климата, старение населения и т.п. — требующие в принципе решений на треке международной экономической координации, адекватных глубине стартовавших радикальных структурных трансформаций, грозят год от года все более отягчающими последствиями. При этом текущие геополитические обстоятельства, искажая желаемое будущее геоэкономической реальности, щедро удобряют почву ее неопределенности здесь и сейчас.

Развивающиеся на марше

Вернемся к «материальной части», то есть к прогнозам. В МВФ в 2025 году ожидают стабильный мировой рост в 3,3% (этот же темп, как предполагается, сохранится в 2026-м). Глобальная инфляция в текущем году может замедлиться до 4,2%, в следующем — до 3,5%. Вместе с тем в сравнении с версией прогноза в октябре-2024 в Фонде подчеркивают усиление расхождения в макродинамике ведущих экономик.

Прогноз роста ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2025 году сохранен на уровне 4,2%, в 2026-м — 4,3%. Оценку динамики в развитых странах МВФ повысил на 0,1 п.п., до 1,9% в текущем году, в 2026-м темп составит 1,8%.

Фонд существенно — сразу на 0,5 п.п. — повысил прогноз роста ВВП США, до 2,7% в 2025 году (в октябре также было повышение — с 1,9 до 2,2%). Именно этот фактор поддержал глобальный прогноз на фоне снижения оценок по ряду других крупных развитых экономик, говорится в докладе. В 2026-м темп несколько замедлится — до 2,1%.

Также МВФ продолжил снижение прогноза роста ВВП стран еврозоны в текущем году — на 0,2 п.п. (до 1%), в 2026-м — до 1,4% (прогнозы по Германии, Франции и Италии понижены, по Испании — повышен).

Прогноз для Японии остался без изменений — 1,1% в 2025 году, 0,8% — в 2026-м.

Расхождение в динамике развитых экономик, подчеркивают в МВФ, в немалой степени обусловлено структурными факторами. Так,

США растут пока выше своего потенциала, Еврозона — ниже. Различия связаны (и могут сохраниться далее) с темпами роста технологических секторов, комфортностью делового климата и глубиной рынков капитала.

В МВФ полагают, что темп роста Китая также складывается ниже потенциала. Прогноз-2025 — 4,6%, в 2026 году — 4,5% (в сравнении с версией октября-2024 оценка повышена на 0,4 п.п. в связи с ожидаемым результатом уже начатой в прошлом году солидной программы стимулирования деловой активности).

Напомним, что, по данным Главного статуправления КНР, в 2024 году ВВП Поднебесной прибавил 5,0%, достигнув целевого уровня, но оказавшись несколько слабее итога-2023 в 5,2%.

Оценки МВФ для двух других крупнейших развивающихся экономик — Индии и Бразилии — не изменились. В первой рост ВВП в 2025–2026 годах ожидается на 6,5% ежегодно, во второй — на 2,2% в текущем и следующем годах. Замедление темпов макродинамики emerging markets, считают во Всемирном банке, в ближайшие годы будет тормозить сближение уровней доходов со странами с развитой экономикой.

В связи с этим примечателен вывод в январском докладе Всемирного банка о перспективах глобального хозяйства в 2025 году: увеличение экономического роста на 1 п.п. в Китае, Индии и Бразилии приводит к совокупному увеличению ВВП почти на 2% в других развивающихся странах в течение трех лет. Но это лишь половина от потенциального аналогичного эффекта для них от роста в США, Еврозоне и Японии. Зависимость от конъюнктуры в развитых экономиках существенна. Сбои на этом треке одновременно весьма значимы для глобального хозяйства в целом.

Развивающиеся страны играют более важную роль в мировой экономике, чем в начале века. На их долю приходится около 45% мирового ВВП по сравнению с 25% в 2000 году.

Их взаимозависимость также возросла: более 40% их экспорта товаров приходится на другие развивающиеся страны, что вдвое больше, чем в 2000 году. Развивающиеся страны также стали важным источником глобальных потоков капитала, денежных переводов и помощи в целях развития для других развивающихся стран: в период с 2019 по 2023 год на их долю приходилось 40% мировых денежных переводов — по сравнению с 30% в первое десятилетие века, отмечают во Всемирном банке.

Словарь новой реальности

В отличие от январских прогнозов темпов глобального ВВП, траектория которого в целом в 2024–2026 годах не обнаруживает ни взлетов, ни падений, ожидания по динамике международной торговли все-таки предполагают ее некоторое замедление. В ООН и МВФ оценку ее прироста сократили на 0,2 п.п. — до 3,2% с тем же значением для 2026 года. Практически те же темпы — 3,1% в текущем году и 3,2% в следующем зафиксированы в докладе Всемирного банка. Несколько выше планка у экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ), представивших к прошедшему в январе заседанию в Давосе исследование Chief Economic Outlook. В текущем году темп увеличения объемов мировой торговли обозначен в 3,4%, что сопоставимо с предварительными выводами о темпе-2024 в 3,3%.

Народный банк Китая (НБК). Фото: EPA

Причины сдержанности в оценках — усиление торговых ограничений, количество которых в сравнении с концом предыдущего десятилетия в середине текущего увеличилось минимум втрое, и геополитической напряженности, поддерживающей тренд к геоэкономической фрагментации.

В McKinsey, например, посчитали, что с 2018 по 2022 год в корпоративных презентациях более чем в 20 раз увеличились упоминания различных терминов, характеризующих разные стороны этого процесса: decoupling (разделение), derisking (снижение рисков), nearshoring (перенос производств из дальних локаций в ближние), friendshoring (перемещение производственных площадок в дружественные страны).

По итогам январского опроса ВЭФ, дальнейшую фрагментацию мировой торговли товарами ждут 94% респондентов, 59% говорят о той же тенденции в торговле услугами. Основными драйверами деглобализации окажутся: протекционизм (63% назвали его влияние значительным, 37% — очень значительным), перестройка цепочек поставок (76% и 17%) и проблемы национальной безопасности (50% и 27% соответственно).

Главным образом

изменения в правилах мировой торговли ожидаются в связи с торговой войной США и Китая — прогнозировали 89% аналитиков. И не ошиблись в главном — торгово-боевые действия объявлены.

Напомним, что еще в ноябре-2024 в Институте международных финансов (IIF, Вашингтон) представили три сценария их последствий. В первом, то есть при 60-процентных пошлинах на все товары из Китая, в США заметно разгонялась инфляция, в Поднебесной ВВП сокращался на 1,5–2,0%. Во втором сценарии при 30–45-процентных пошлинах на китайскую электронику и промооборудование последствия прогнозировались более умеренными — ВВП в КНР терял бы 0,5%. Третий, наиболее облегченный «расклад» — умеренные и точечные повышения пошлин вызвали бы снижение китайского ВВП на 0,2%.

Действительность все эти расчеты сильно скорректировала. На деле таможенно-тарифные обострения уже начались. Но четкий сценарий не просматривается. Впереди, скорее всего, можно ожидать импровизации Дональда Трампа и его команды при большом разнообразии двусторонних переговорных треков, где экономика будет оставаться заложницей политических предпочтений.

Введение 25-процентных пошлин в отношении Канады и Мексики отложено в ожидании исполнения ими достигнутых договоренностей в борьбе с наркотрафиком и нелегальной трудовой миграцией; 10-процентная пошлина на товары из Китая, которую многие наблюдатели назвали «торговой войной с ограниченными потерями», может быть скорректирована в ходе переговоров; введение 25-процентных пошлин на сталь и алюминий будет иметь последствия для стран-производителей (в том числе и для России), однако главным образом из-за ценовой конкуренции на «третьих» рынках. Тем не менее высокая температура неопределенности торговой политики США отнюдь не снижается, и новые таможенно-тарифные обострения остаются высоковероятными, особенно в отношениях с Китаем.

Впрочем, в числе возможных адресатов, и планы на этот счет уже объявлены, практически все страны, где таможенные тарифы на американские товары выше, чем на экспортируемую ими продукцию в США. По предназначению ВТО, выравнивать такие дисбалансы ее прямая задача. Но на вопрос, что думает об этом сам инициатор, молчание остается нам ответом. К тому же еще в пору первого президентского срока Дональда Трампа он, по сути, и заблокировал деятельность панели арбитров ВТО.

«Оттенки» неопределенности

Впрочем, еще большей остается неопределенность действий администрации Дональда Трампа в запуске новых налоговых стимулов, влияющих напрямую на увеличение бюджетного дефицита и госдолга. Для Китая же (где, как ожидается, дефицит бюджета в 2025 году может увеличиться до 4% ВВП, чтобы обеспечить целевой показатель роста около 5%) возникают новые внутренние риски (в том числе инфляционные) в связи с ростом затрат, стимулирующих экономику (прежде всего, внутренний спрос). По оценкам мировых инвестбанков, для этого в ближайшие два года может потребоваться до 10 трлн юаней ($1,4 трлн), что в 2,5 раза больше, чем китайские власти потратили на поддержку экономики после глобального кризиса 2008–2009 годов. При этом ясно, что не удается повторить успех-2024, когда торговый профицит Поднебесной увеличился на 21% (до $992 млрд). В 2025 году в заметно большей степени придется опираться на внутренние источники экономического роста.

Дональд Трамп объявляет о введении новых «взаимных» пошлин на импортные товары. Фото: AP / TASS

Различные «оттенки» неопределенности — это мейнстрим текущих ощущений экспертов и участников рынка. Пример тому — декабрьский опрос BofA (Bank of America. — Ред.) портфельных управляющих. Число респондентов, уверенных в том, что в 2025 году темпы роста мировой экономики вырастут, на 7% превысило выборку тех, кто ждет замедления. В ноябре пессимистов было на 4% больше.

В то же время примечательны топ-3 главных глобальных рисков. По мнению 37% опрошенных, усилилась высокая вероятность торговых войн в связи с планами Дональда Трампа повысить импортные тарифы. Еще 37% респондентов опасались повышения ключевой ставки ФРС в ответ на продолжение ценового давления, в том числе вследствие новых торговых ограничений. Геополитический риск сдвинулся на третье место, оставшись главным для 10% участников.

В январе о риске инфляции говорили уже 41% участников опроса, торговых войн опасались 28%. При этом половина респондентов подчеркивали вероятность введения целевых тарифов на отдельные виды импортируемых товаров. Эти же риски остались доминирующими и по итогам февральского опроса BofA. Отмечу, что в новостном потоке аналитики мировых фондовых рынков в начале текущего года возросло число предположений, что рынки акций приближаются к формированию «пузыря», сопоставимого с «дотком»-бумом конца 1990-х годов.

Если же к профучастникам финрынков добавить всех других, кто постоянно анализирует текущие процессы в глобальном хозяйстве, то понимание его наиболее актуальных рисков проясняет структура тематических заходов пользователей в 2024 году на блог МВФ. Топ-5 позиций: искусственный интеллект; перспективы доллара США как ведущей резервной валюты; мировой рост в условиях высокой задолженности и фрагментации глобального хозяйства; рынки недвижимости и банковского кредитования; структурные реформы, повышающие производительность.

Между тем начало 2025 года все более фокусирует внимание экспертов на проинфляционных рисках и угрозах финансовой стабильности. Оно и понятно. Не снижающаяся бюджетная экспансия существенно увеличивает долговую нагрузку. Глобальный госдолг, достигший $100 трлн, лишь на несколько сотен миллиардов долларов отстает от объемов мирового ВВП. Лидеры роста — США и Китай. Совокупный госдолг G7 составляет 125% их общего ВВП. Процентные расходы развивающихся стран в 2024 году насчитывают $1,4 трлн. Это усиливает риск замедления сокращения глобальной инфляции и может скорректировать цикл снижения ключевых ставок ведущих центробанков.

ФРС США в январе, например, сохранив federal fund rate на уровне 4,25–4,50% годовых, показала, что в цикле снижения ставки наступила пауза. Причина — рост инфляции в течение четырех месяцев подряд. В октябре-2024 — январе-2025 потребительские цены в годовом выражении (индекс CRI) увеличились с 2,3 до 3,0%. Ожидания сокращения ставки Федрезерва сократились вдвое — со 100 базисных пунктов до 50 б.п. При этом прогноз о сроке такого решения сдвинулся на декабрь.

В ведущих странах зоны евро (прежде всего, в Германии и Франции) ценовое давление тоже повысилось. ЕЦБ, правда, в январе свои ставки (по депозитам — базовую, и по кредитам — овернайт) снизил на 25 б.п. и намерен двигаться по этому треку дальше для стимулирования замедляющейся деловой активности. В Китае в начале года инфляция тоже подросла, хотя и остается заметно ниже, чем в США и Европе. При этом Нарбанк КНР свою главную ставку держит без изменений.

Между тем природа инфляции трансформируется под напором таких факторов, как фрагментация глобального хозяйства, меняющая всю архитектуру глобальных цепочек добавленной стоимости; энергопереход и вялая реализация климатической повестки (что ведет к росту госрасходов на ликвидацию природных катастроф); старение населения; глобальный долг и бюджетная экспансия (в том числе траты на оборону). Предметом международного экспертного дискурса уже стали перспективы режимов таргетирования в связи с переопределением целей по инфляции, размерность нейтральных монетарных ставок и т.п.

Нелишне заметить, что в этом дискурсе постоянно обсуждаются «пять Д», определяющие перспективы мировой экономики:

- деглобализация,

- декарбонизация (реализация климатической повестки),

- долговая нагрузка,

- демография (старение населения)

- и диджитализация (цифровизация).

Первые четыре действуют как проинфляционные факторы.

В противофазе — лишь последняя «Д», прежде всего, за счет потенциального вклада искусственного интеллекта в рост производительности. Равновесие между ними, впрочем, пока не просматривается.

Обретение искомого баланса осложняет усиливающаяся несопряженность денежно-кредитной, налогово-бюджетной и структурной политик, а также снижение качества коммуникаций правительственных регуляторов с бизнесом и населением, что ухудшает условия для структурных реформ — нередко, не начавшись, они завершаются внутриполитическим кризисом, как, например, в 2024 году во Франции и Германии.

Заметим, что в МВФ для оценки уровня финансовой напряженности используют показатель нейтральной фискальной ставки, при которой долговая политика и не стимулирует, и не подавляет экономику. При этом принципиально его соотношение с нейтральной монетарной ставкой. Разницу между ними называют фискально-монетарным разрывом. Если он отрицательный (фискальная ставка выше монетарной), это означает, что в бюджете есть пространство для экспансии без существенных рисков разбалансировки госфинансов. Если он положительный (фискальная ставка ниже монетарной), то это прямое указание на реализацию рисков финансовой нестабильности. В настоящее время разрыв оценивается практически нулевым, что указывает на приближение к критическому состоянию мировых госфинансов (см. сноску 1).

Глава МВФ Кристалина Георгиева на форуме в Дубае. Фото: Altaf Qadri / AP

В связи с этим примечательно высказывание главы МВФ Кристаллины Георгиевой на глобальном правительственном форуме в Дубае в феврале 2025 года: «Слишком часто страны используют фискальные стимулы для краткосрочного повышения внутреннего спроса. Хотя такая «сахарная лихорадка» обеспечивает временный рост, она часто приводит к инфляции и финансовым потрясениям. Вместо того чтобы просто нажимать на газ, нам нужен более мощный двигатель» (см. сноску 2).

Директор-распорядитель МВФ считает, что на эту роль может претендовать концентрация усилий регуляторов на структурных изменениях и росте производительности. Вопрос же, как это делать в условиях наблюдаемой геополитической напряженности, остается открытым.

* * *

В итоге текущий баланс рисков-2025 для глобального хозяйства (пока!) смещен в сторону ухудшения ситуации, и даже ближайшая перспектива не обретает большей определенности. При этом уже наблюдаются признаки приближения нового глобального кризиса. В то же время потенциал коллективного ответа, как это было, к примеру, в 2008–2009 годах, размывается и, похоже, с ускорением. Наблюдаемые, а тем более ожидаемые структурные сдвиги требуют перезапуска институциональной «обвязки» международного экономического взаимодействия. Но процесс блокируется конфликтностью геополитического контекста и геоэкономического смысла, снижающей реальную готовность решать общие проблемы.

Макроэкономические прогнозы уже невозможно строить без оценок условий их сбываемости на стороне мировой политики. Февраль-2025 несколько добавил позитивных ожиданий завершения конфликта в Украине. Но реальный путь может быть изрядно перегружен терниями. В любом варианте развития событий внимание к небеспроблемной ситуации в глобальном хозяйстве должно оставаться интенсивно заинтересованным. Большая часть прогнозов российских властей и экспертов исходит из того, что в условиях «управляемого охлаждения» экономика РФ в 2025 году будет расти на 0,8–1,3 п.п. ниже общемирового темпа. Устойчивость желаемого сбалансированного роста обязывает, чтобы скорости были по меньшей мере равными.

Никита Масленников

сноски

- См. подробнее: IMF Working Paper, Fiscal R-Star: Fiscal-Monetary Tensions and Implications for Policy, August, 2024. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2024/08/09/Fiscal-R-Star-Fiscal-Monetary-Tensions-and-Implications-for-Policy-552877

- https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/02/10/sp-021025-md-keynote-speech-ninth-arab-fiscal-forum