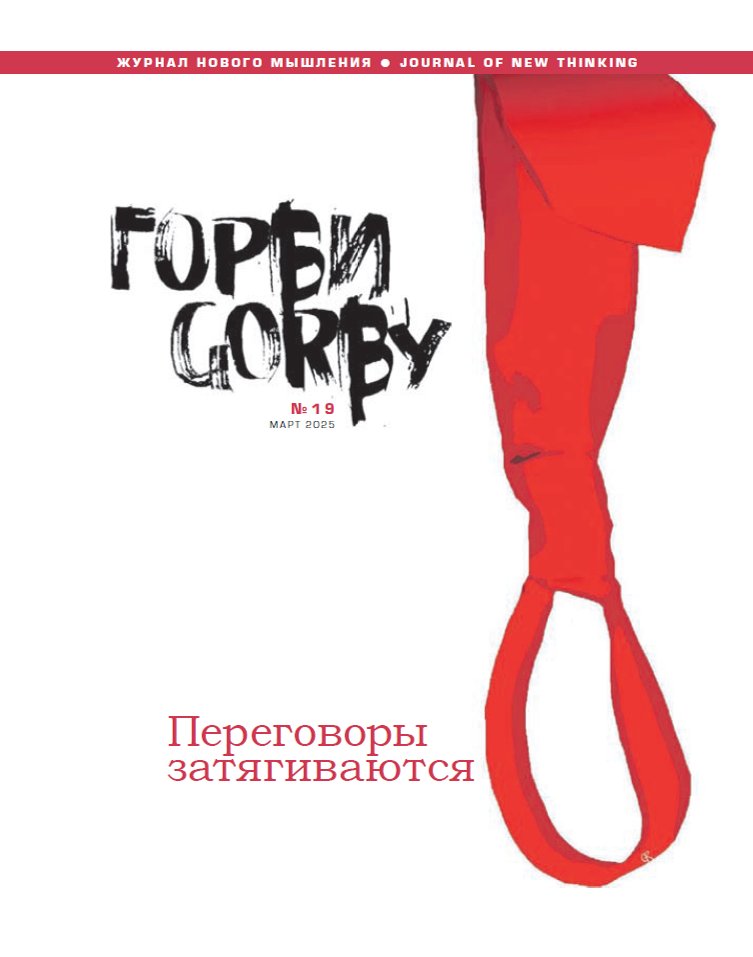

Иллюстрация: Петр Саруханов

Настоящий патриот всегда должен быть готов защитить свою страну от своего правительства.

Эд. Эбби

Государство расположилось в России как оккупационная армия.

А. Герцен

Кто живет без страданий и боли, тот не любит отчизны своей.

Н. Некрасов

Во избежание кривотолков сразу оговорю, что последующие рассуждения не предполагают непосредственной проекции на вопросы текущей политики, а представляют субъективный взгляд автора на различные аспекты проблематики в историко-культурном и социальном планах.

К теме геополитики я впервые обратился лет 15 назад.

Тогда она казалась не то чтобы совсем уж архаикой, но все же не слишком актуальной. К сожалению, клубок событий последних лет продемонстрировал обратное. Фантом геополитики возродился в слегка подновленном обличье, принеся и продолжая приносить множество несчастий и смертей в разных регионах мира. А из-за ядерного оружия он создает угрозы и общецивилизационного характера. Ведь геополитика (иногда ее называют мировой политикой) — это идеология, в основе которой лежит социал-дарвинистский взгляд на мир исключительно как на арену «внутривидовой» борьбы государств, борьбы, в которой меняются задачи, методы, промежуточные цели, но не сама суть:

народы — враги, мир — ринг, государства — бойцы на нем, а конфликт — основа основ существования и взаимоотношений. Все союзы, альянсы, блоки — лишь тактические уловки, не меняющие имманентной враждебной общей сути.

Взгляд на соседей «через оружейный прицел» стал влиятельным во многих европейских странах на рубеже ХIХ–ХХ веков, но как основа государственной политики расцвел несколько позднее — в нацистской Германии и ряде других стран. Да и политика СССР в послевоенный период тоже не избежала влияния этого «вируса». Человечество заплатило за свое отравление геополитическим интеллектуальным ядом десятками миллионов жертв двух мировых и множества «малых» войн, а также неизбежно сопутствовавших им войн с «внутренними врагами». Словом, геополитика — это насквозь пропитанный кровью вид ложного сознания. Он должен изучаться очень тщательно — но как история тяжелой болезни человечества либо как своего рода политическая криминология. Иное, то есть взгляд на мир как на шахматную доску, как модель анализа шахматной партии, где целые народы — лишь фигуры на доске, а люди, в лучшем, случае пешки, а то и просто пылинки, не просто антигуманно, а глубоко аморально в своей основе.

Казалось бы, страшные уроки двадцатого столетия должны были отправить саму геополитическую логику на свалку истории. Идеологически подход к международной политике как к «игре с нулевой суммой», в которой выигрыш одного обязательно связан с проигрышем другого, полностью дискредитирован. Но это, увы, не уничтожило его практическую живучесть. Слишком уж удобна эта политическая алхимия тем, кто благодаря ей вдруг может ощутить себя вершителями судеб мира да еще и получать от этого разного рода дивиденды. Выгодно это и обслуживающему их персоналу в лице дипломатов, прикормленных «научных» экспертов и подконтрольных СМИ. В угоду своим интересам эти «элиты» готовы поставить под угрозу будущее страны. Режиссеры и исполнители такого рода кампаний тем самым вычеркивают себя из научной и журналистской профессий. Ибо любая из «высоких» профессий предполагает не только владение практическими профессиональными навыками и умениями, но и моральный, ценностный компонент, чувство социальной ответственности за последствия своих слов и дел.

Возрождаются и «обосновываются» неоимперские химеры. Вторую жизнь получают, в лучшем случае, полунаучные, а то и просто мифологические, поэтизированные представления о некоей «исторической родине» этносов и их правах на якобы «исконные» земли. Старинные границы государств, которые либо давно канули в Лету, либо полностью трансформировались, становятся предметом эмоциональных спекуляций, заклинаний, призывов к «восстановлению исторической справедливости». Потом эти фантомы начинают обрастать плотью.

Новые «справедливые» границы рисуются на картах, фигурируют в политических декларациях, воплощаясь в массовом сознании как некая мечта о некогда трагически утраченном и потому ныне требующем возврата.

Это становится потенциальным горючим материалом, ждущим политической «искры». И рано или поздно такая искра возникает. Так было, например, в начале 90-х в Югославии, в конце 90-х в Косово, время от времени вспыхивает на африканском континенте, причем в чрезвычайно жестоких формах с неисчислимым числом жертв, в других регионах нашей многострадальной планеты. Последние годы добавили Украину, Арцах (Карабах), Израиль.

Политизация фактора историко-географического расселения того или иного этноса — не важно, в далеком ли, недавнем прошлом или ныне — не просто абсурдна, но и крайне опасна. А попытки ее практического воплощения в жизнь, как мы видим, приводят к массовым человеческим трагедиям. Само совпадение политических государственных границ с этническими — довольно редкое исключение. Чисто моноэтнических государств в мире почти не существует. Даже в миниатюрном Люксембурге есть регион с компактным проживанием немецкого населения. В современном мире преобладает совместное проживание разных этносов на одной территории и даже в одном городе. Это порождает ряд проблем, иногда довольно серьезных. Порой и кровавых. Но попытки решить их перекройкой государственных границ тяжелей и опасней самих этих проблем.

В современной России жажда перекройки границ, к несчастью, нашла благодатную почву, трагически соединившись с ностальгией по утраченной «великой стране». Простая мысль, что внешняя политика должна лишь обслуживать главную — внутреннюю, а не отражать некие химеры, рожденные в мозгу рассуждающих у крупномасштабных карт и глобусов политиканов и их присных, пока, к сожалению, не очень доходит до широких слоев массового политического сознания. И это вопреки тому, что отнюдь не сами политики и не их идеологическая «челядь», а обычные люди расплачиваются своими жизнями и лишениями за политические амбиции и мании придворных геополитиков.

Немного об истории вопроса

Демонстрация в Амстердаме против войны во Вьетнаме. Фото: Википедия

Проблему соотношения политики и морали можно было бы отнести к числу «вечнозеленых», если бы временами она не приобретала очень уж кровавый цвет. Теоретическое обоснование имманентности политического имморализма принято связывать с именем Макиавелли, что справедливо лишь отчасти. Сама логика, лежащая в основе геополитического мировоззрения, стара как мир. Но первым идеологом геополитики как концепции был Фридрих Ратцель. Сам же термин ввел швед Юхан Челлен в 1916 г., в разгар Первой мировой войны. Идеи на базе смеси географии, биологии, мальтузианской демографии были тогда весьма популярны.

Вплоть до второй половины XX в. конфронтационная идеология была господствующей нормой политического поведения и практики. Однако трагический опыт тоталитаризма и двух мировых войн все-таки кое-чему научил человечество. Основанная на нем политика в значительной мере исчерпала свой идеологический потенциал и «оправдание». Да, собственно, едва ли не в каждой исторической эпохе можно найти подтверждение существования морального взгляда на политику. Еще Аристотель видел в политике продолжение этики, этику in concrete. А блаженный Августин писал в своем труде «О граде Божием»: «При отсутствии справедливости (вариант — «правосудия», то есть другого перевода слова justicia), что такое государства, как не большие разбойничьи шайки, так как и сами разбойничьи шайки, что такое, как не государства в миниатюре?» С XV в. гуманистическая моральная философия стала элементом системы образования. Но начало подлинного возрождения антимакиавеллизма в политической сфере можно условно датировать рубежом 60–70-х гг. уже XX в.

Первым толчком послужила прокатившаяся по Европе и Америке так называемая студенческая революция. Потом она аукнулась уотергейтским скандалом, движением, получившим название «разгребание грязи», и т.д. Моральные ценности стали играть все более заметную роль в оценке происходящего на политических подмостках. И политический класс вынужден был отреагировать на это. Было признано, что жизнеспособность и легитимность политической системы страны во многом зависит от того, насколько государственные институты и поведение высших должностных лиц соответствуют нормам общественной морали. Конечно, процесс этот не мог быть простым. Происходили и происходят весьма драматические откаты назад, в традиционную логику и парадигму политического цинизма. Последние годы мы наблюдаем в мире ряд из них. Но все же в целом политика стала предметом морали. К несчастью, пока чаще на уровне риторики, чем конкретных политических и военных решений.

В России в силу трагических особенностей ее истории процесс морализации политики и начался с запозданием, да и вообще долгое время был малозаметен. Гораздо заметнее был политический имморализм, открыто провозглашавший старый лозунг о якобы несовместимости политики и морали, при котором происходит подмена понятий политики в подлинном смысле слова и политиканства как технологического манипулирования. Этому сопутствовало разрастание в системе управления военно-бюрократических черт, что неизбежно приводит к ущемлению личных и групповых интересов людей, их конституционных прав.

По существу, мы столкнулись с попыткой вновь захлопнуть еще недавно довольно широко распахнувшуюся дверь открытого общества.

Произошло то, о чем предостерегал Карл Поппер, считавший глубочайшей и далеко не завершенной революцией в истории переход от общества закрытого, где индивид растворен в коллективности, взамен получая иллюзию защищенности, к обществу открытому, где он свободен и должен сам принимать личные решения.

Такой переход неизбежно сопряжен со страхом свободы, с желанием вновь захлопнуть уже отворенную дверь. И, как показывает история, процесс действительно можно задержать. Но это приносит лишь новые беды, ибо вернуться в мнимый «утраченный рай» невозможно. «Чем старательнее мы пытаемся вернуться к героическому веку племенного духа, тем вернее мы в действительности придем к инквизиции, секретной полиции и романтизированному гангстеризму… нам следует найти опору в ясном понимании того простого выбора, перед которым мы стоим. Мы можем вернуться в животное состояние. Однако если мы хотим остаться людьми, то перед нами только один путь — путь в открытое общество».

Антивоенная демонстрация в Чикаго, 1968 год. Фото: David Wilson

И нам, думаю, в этом плане есть не только чего стыдиться, но и чем гордиться. Вопреки всем трагедиям и бедам нашей «печальной и многотерпеливой», по выражению Александра Герцена, истории, вопреки ламентациям о нашей якобы неизбывно рабской ментальности мы все же смогли сделать несколько важных шагов на этом пути. Мы можем, глядя в совсем недалекое прошлое, с определенной гордостью вспоминать и горбачевскую идею приоритета общечеловеческих ценностей, и полную драматизма глубоко нравственную жизнь и судьбу Андрея Сахарова, и отдельные поступки «раннего» Бориса Ельцина, а главное, то охватившее миллионы людей в конце 1980-х — начале 1990-х гг. чувство нравственного освобождения от пресса тоталитарного государства, когда общество действительно начало подниматься с колен. Поэтому именно тот период, несмотря на все его издержки и ошибки, представляется мне самым достойным и нравственно высоким в нашей истории XX в. Оказалось, что у стольких людей сохранились мужество и силы, чтобы распрямиться и заявить о себе не как о бесправных холопах, а как о Гражданах. Да, одновременно поднялось много пены и грязи. Но после всех измывательств над человеческой личностью, на которые был столь горазд «реальный социализм», удивительно не это, а противоположное: что чувство человеческого достоинства не умерло, а проявилось во вполне цивилизованных формах. Участники событий помнят ту особую атмосферу взаимоуважения и предупредительности, царившую на тогдашних митингах.

Почему тот морально-этический всплеск массового сознания оказался столь кратковременным — один из самых тяжелых и больных вопросов истории наших последних десятилетий. Но в любом случае представляется, что столь популярное в последние годы отрицание наличия в нашей культуре и ментальности значимого потенциала свободы неадекватно. Иное выглядело бы «комплексом национальной неполноценности», для чего хотя и есть некие симптомы, но нет оснований для столь фатального приговора.

Академик Андрей Сахаров в зале заседаний съезда среди других депутатов. Фото: Владимир Завьялов / Фотохроника ТАСС

О патологиях геополитического сознания

Одна из наших хронических болезней — почти мистическое одушевление государства. Ему сопутствует нагнетание имперской идеологии с рассуждениями о «российской исключительности», «всемирной миссии» и т.п. При этом расчетливо и цинично эксплуатируются естественные патриотические чувства людей, шулерски подменяемые идеями «государственного величия», «естественных» внешнеполитических интересов и целей, «славянского единства» и т.п., а также фантомные боли так называемого «постимперского синдрома». Мы, впрочем, в этом не уникальны, подобное пережили и Великобритания после распада Британской империи, и Австрия после краха империи Габсбургов, и Франция после безуспешных колониальных войн в Алжире и Вьетнаме. Но у нас он вдобавок отягощен еще и синдромом посттоталитаризма.

Эта аморальная в своей основе логика во многих отношениях находится в явном противоречии с главными векторами мирового развития, с современными представлениями о роли и назначении государства. Так называемые простые люди, наученные горьким опытом двух мировых войн, больше не согласны удовлетворяться ролями фиктивных участников политического процесса. Стремление к публичности политики — одна из главных движущих сил современной демократии. И лишь демократия может обеспечить ее хотя бы относительную моральность, хоть частичное соответствие понятиям добра и зла, честности, совести, справедливости, долга и другим моральным категориям. Как писал протестантский богослов Рейнгольд Нибур в книге «Дети света и тьмы», «человеческая способность к справедливости делает демократию возможной, но человеческая склонность к несправедливости делает демократию необходимой».

Правда, история знает некоторые примеры попыток проведения моральной политики автократическими методами (Юлий Цезарь, Людвиг Баварский, Александр I), как правило, исходившими от благонамеренных, то есть желавших народу добра монархов. То есть все оказывалось в зависимости от личных качеств автократа. Однако чаще всего такие попытки в итоге оказывались малоуспешными, а порой и заканчивались трагически. Ведь, как известно,

«власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно».

К тому же в автократической форме правления отсутствует механизм для перехода власти от «хорошего» автократа к тоже «хорошему» наследнику.

Так что тот, кто в наше время отрицает органическую связь политики и морали, идет против ветра истории. Именно наличие либо отсутствие нравственной, моральной компоненты маркирует границу между политикой в подлинном смысле и политиканством, политическим интриганством. Как известно, если искусно лавировать, то можно какое-то время двигаться против ветра. И многое в нашей политической динамике напоминает именно такое маневрирование. Под лозунгом «поднимания с колен» произошло возрождение авторитаризма и политического аморализма с практическим лишением их под флагом «укрепления единства власти» существенной части конституционных прав и свобод.

Когда ломаются любые, пусть даже изжившие себя ценностные системы, временная нравственная аномия неизбежна. И СССР, победив внешний фашизм, проиграл в XX в. внутреннюю «войну» за создание в собственной стране условий для достойного существования Человека. И, кстати, весомая доля преступлений и аморальных поступков в пресловутые «лихие 90-е» была совершена не «простыми» людьми, а политическими «мутантами», «оборотнями», легче других скинувшими советские одежды и перекрасившимися в «людей нового времени». А затем они, использовав пусть несовершенную, но реальную свободу 1990-х для личного обогащения и преуспеяния, наловив немало «рыбки» в тогдашней «мутной воде», выплеснули «за ненужностью» и главное достижение тех лет — демократию.

Одно из проявлений описываемой геополитической болезни — это успешная эксплуатация так называемого державного патриотизма.

На долю обитателей СССР выпали в XX в. не только физические страдания и материальные лишения. Несколько переломов пережили и психика, и моральное сознание людей. Режим на протяжении десятилетий, используя целый набор методов — репрессии, идеологическое оболванивание, подкуп отдельных групп, — формировал «советского человека». Сложился особый личностный тип. Юрий Левада назвал его homo soveticus. И хотя Система обанкротилась, но люди, взращенные ею, не исчезли. У них началась, а во многом и продолжается до сих пор жестокая морально-психологическая ломка. Потом это состояние перешло и на их детей, не испытавших «прелестей» советской жизни. Разумеется, она по-разному протекала у разных социальных групп, разных этносов и поколений. Это — предмет отдельных исследований. А для нашего сюжета важно лишь зафиксировать факт массовых личностных деформаций, связанных с девальвацией прежних ценностей и необретением новых. Общество оказалось в яме моральной аномии. Видимо, это было неизбежно. Но от этого не легче. Романтические надежды на быструю перестройку массового сознания под воздействием «невидимой руки рынка» скоро обнаружили свою утопичность. Крушению иллюзий способствовали социально-экономические и политические обстоятельства. В итоге базовая либеральная ценность — свобода — была в значительной мере девальвирована в общественном сознании. Возникла противоположная утопия — тоска по «порядку».

Митинг в Москве, 1 марта 1991 г. Фотохроника ТАСС

На такой почве патриотическая идеологема была просто обречена на успех. Но тем, кто сосредоточил в своих руках почти монопольный доступ к медийным и иным «усилителям», нужен был патриотизм особого рода, накрепко связанный с возвеличиванием государства и власти. Этот квазиэтатизм, фетишизация власти предполагает, что она есть главный, если не единственный, стержень, на котором держится общество. И отсюда государство как бы получает почти монопольное право представлять родину и народ.

Происходит шулерская подмена патриотизма естественного, то есть теплого чувства по отношению к своей стране, к ее людям, к «малой родине» «патриотизмом» в кавычках, казенным, предполагающим нерассуждающее подчинение власти и ее демонстративную поддержку. Патриотизм отнюдь не синоним верноподданности, низкопоклонства перед политическои верхушкой. На этот счет есть масса замечательных рассуждений наших великих соотечественников.

Лев Толстой в статье «Христианство и патриотизм» писал о «гипнотизации» народа посредством разжигания патриотизма, что «патриотизм есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение тем, кто во власти». А почти забытый ныне публицист Варфоломей Зайцев обрисовал в 1877 г. в статье «Наш и их патриотизм» официозную подоплеку славянофильского псевдопатриотического славословия, противопоставив ему альтернативу подлинного патриотизма: «Есть два манера любить свой народ и свое отечество. Первый манер — любить его так, как каждый из нас любит хорошее жаркое… Этот способ любви чрезвычайно психически прост и понятен всякому идиоту, почему идиотами и признается единственно нормальным. Надо сознаться, что в сравнении с этой простотой наше народолюбие и наш патриотизм представляются вещью до того сложной, что непонимание его идиотами сопровождается для них смягчающими обстоятельствами… Относясь беспристрастно к своей родине, мы видим в ней вместо сочного жаркого одну из самых обездоленных частей земного шара… Официальные патриоты заинтересованы в том, чтобы она такою и оставалась, так как и в этом виде она им представляет вкусное блюдо, снабжая в изобилии севрюжиной, морошкой и вологодскими рябчиками. Мы же заинтересованы в том, чтобы вывести родину из этого невзрачного положения». В басенной форме отвечал на тот же вопрос наиболее едкий из критиков российского казенного имперского самосознания М. Салтыков-Щедрин. Помните его сказку о маленьком кроте, который, пытаясь выбраться к свету и солнцу из холодной сырой норы, столкнулся с категорическим материнским запретом, мотивированным тем, что эта темная и сырая нора есть его отечество? Она так и называется: «Добрый патриот». В другом месте писатель ядовито замечает: «Начальство полагает, что наилучшее выражение патриотизма заключается в беспрекословном исполнении начальственных предписаний» А В.О. Ключевский, прослеживая траекторию российской истории, в которой усилению государства, как правило, сопутствовало ухудшение положения подданных, сформулировал резюме этого процесса с гениальной лапидарностью: «государство пухло — а народ хирел».

Увы, эти и другие предостерегающие голоса чаще всего заглушались риторикой иного рода, апеллировавшей не к высшим и теплым сторонам человеческих душ, а к низшим, пропитанным страхом и ненавистью ко всему «не нашему». И в ней все больше звучал державно-имперский металл, тональность, которую еще Герцен характеризовал как петербургский патриотизм, который похваляется количеством штыков и опирается на пушки.

«Тонкая красная линия» отделяет патриотизм от поначалу почти незаметного перерождения его в национализм. Дальнейшее происходит уже по иной логике — подобной движению под гору. Наш великий философ Владимир Соловьев заметил, что

в России даже самый умеренный национализм превращается в «бешеный», неумолимо сползая по четырехступенной «лестнице»: национальное самосознание — национальное самодовольство — национальный эгоизм — националистическая ненависть.

Иллюстрация: Петр Саруханов

Изначальное доброе содержание патриотизма исчезает, уступая место шовинистической злобности по отношению к другим.

Думается, в основе многих форм национализма лежит замаскированный, по большей части неосознаваемый комплекс неполноценности. Основа его идеологии — поиск постороннего «козла отпущения», т.е. возложение ответственности за собственные беды и неудачи не на самих себя, а на неких злокозненных инородцев. Погромный потенциал такого рода «неопочвенничества» часто обращается на любые национальные меньшинства и на этнических соседей, не исключая даже и «титульную» нацию. Примеров тому, увы, немало и на территории бывшего СССР, и в самой России. Проблема эта настолько сложна и болезненна, что ее никак нельзя обсуждать «походя». Потому замечу лишь, что комплекс национальной неполноценности, казалось бы, уж никак не должен быть присущ нашей великой нации, у которой есть необъятное поле деятельности по «обустройству» собственной жизни без поиска внешних «злоумышленников», якобы задумавших сгубить наш огромный народ с многовековой культурой и живущий на богатейшей земле.

Тем не менее тесно сопряженный с национализмом «стихийный народный империализм» — эмпирический факт, от которого не уйти. (Это явление носит интернациональный характер и свойственно, например, французскому, а до 1945 г. — и немецкому массовому сознанию, думаю, не меньше, чем российскому.) Нередко можно слышать, как некий обыватель интуитивно рассуждает почти в классических геополитических категориях. Применительно к азиатской части бывшего СССР упор делается на «цивилизаторскую миссию» России; применительно же к Восточной Европе и странам Балтии главный тезис звучит приблизительно так: «Мы-де их освободили, а они, неблагодарные, не захотели жить по-нашему!» При этом почему-то не приходит в голову, что «освобождение», сопровождающееся стремлением принудить «жить по-нашему», называется не столь возвышенно, а иначе. В том же ряду надо рассматривать и так называемую стихийную низовую имперскость, не без лукавства подверстываемую к государственничеству. Одно время ее очень активно муссировали. Аж директор Эрмитажа в этом оскоромился.

Могут возразить, что вся эта народная империалистическая психология сложилась отнюдь не спонтанно, а внушена по идеологическим каналам. Однако это справедливо лишь отчасти. Как свидетельствует история мощнейшей советской системы массовой пропаганды, она бывала эффективной, лишь когда ей удавалось «оседлать» уже существовавшие в массовом сознании представления. И тогда она лишь усиливает глубинные стереотипы традиционалистского сознания, отражающие настороженную неприязнь ко всякого рода «чужакам», и, манипулируя, направляет ее против того «врага», возмущение которым в данный момент больше всего отвечает потребностям текущей политики. К тому же пропагандистское воздействие как минимум двухслойно. Наряду с идеологией официальной существует и слой теневой, латентный. Он обычно используется для продвижения идей и образов, чересчур одиозных для их прямой пропаганды через возвеличивание определенных символических исторических фигур и их действий. И по своему воздействию теневая идеология эффективнее пропаганды прямой, лобовой.

А поскольку вся эта проблематика тесно связана с более широкой темой — с извечным антиличностным характером российской государственности, то время обратиться к истории.

Окончание следует

Александр Оболонский