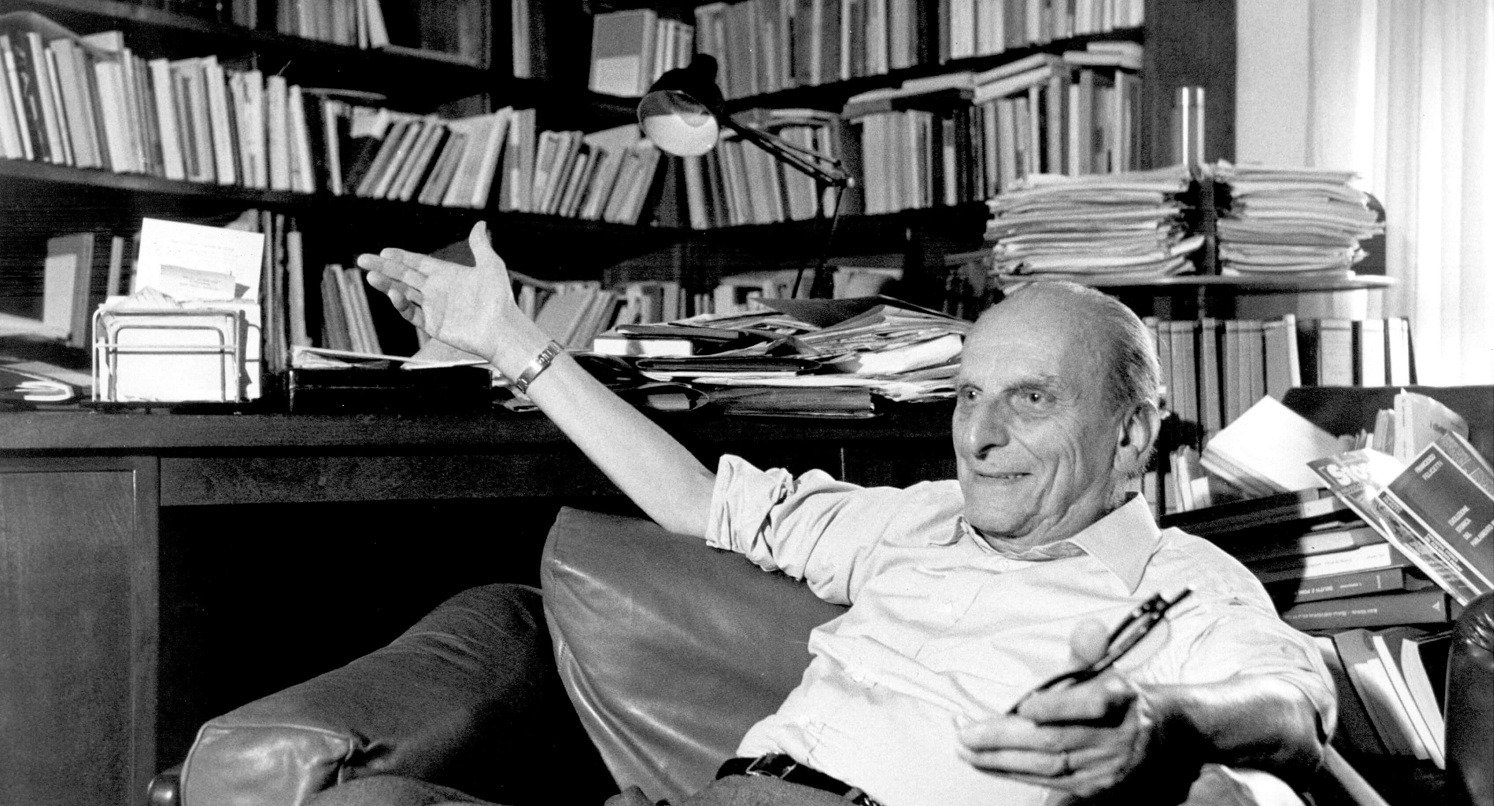

Ральф Дарендорф. Фото: J. H. Darchinger Friedrich-Naumann-Foundation

Неравнодушный наблюдатель

Законы Солона (IV век до н.э.) объявляли бесчестным всякого, кто во время гражданских смут, то и дело сотрясавших Афины, не примкнул ни к одной из сторон. Современный немецкий философ анализирует, напротив, «эразмийскую» позицию, которую в условиях тоталитарных режимов ХХ века, по его версии, занимал целый ряд публичных интеллектуалов. Термин отсылает к Эразму Роттердамскому (XV–XVI вв., Голландия), который, по Дарендорфу, уклонялся от принятия любой из сторон в ходе начавшейся реформации.

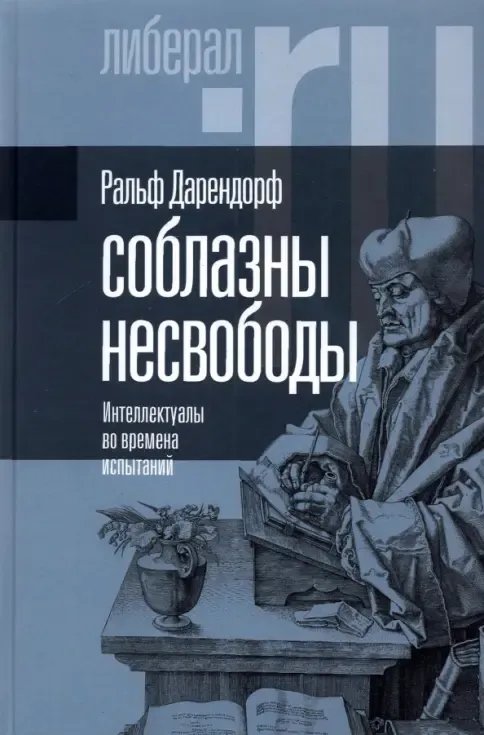

Книга Дарендорфа «Соблазны несвободы. Интеллектуалы во времена испытаний», изданная по-немецки в начале нулевых, на русском была выпущена издательством «НЛО» как раз вовремя: в 2021-м. Но тогда она была бы нам не так нужна и понятна, как теперь. «Проклятые либералы», вскоре покинувшие Россию или оставшиеся внутри, найдут в ней не столько ответы на вставшие перед ними за эти три с лишним года вопросы, сколько правильную постановку самих вопросов. Неправильно поставленный вопрос — тоже соблазн.

Скончавшийся в 2009 году, Дарендорф не был настолько проницателен, чтобы разглядеть возвращение тоталитаризма в Россию. Зато он исследовал биографии и высказывания нескольких десятков ведущих европейских публичных либералов, чьи зрелые годы по месту и времени пришлись на период итальянского фашизма, немецкого нацизма, советского и восточноевропейского «социализма».

Дарендорф, родившись в Гамбурге в 1929-м, промахнулся лет на пять: его отец был арестован за участие в сопротивлении, но сам он по молодости не стоял перед выбором между приспособленчеством и необходимостью решать вопрос о собственном геройстве. Нам легче, чем ему, поставить себя на место тех, о ком он пишет.

Дарендорф перечисляет ряд фигур (не «героев»), знакомых русскому читателю, которым, на его взгляд, в большей или меньшей степени удалась «эразмийская» позиция: французы Раймон Арон и с оговорками Жан-Поль Сартр, англичане Исайя Берлин, Карл Поппер, Артур Кёстлер и с оговорками Джордж Оруэлл, немцы Теодор Адорно и Ханна Арендт, в более поздние времена — чех Ян Паточка (имеется в виду язык высказываний, а не национальность или место рождения).

Критерии выбора персонажей до некоторой степени произвольны, но обязательный их признак — публичность.

Тот, кто выбрал молчание, не создает проблем ни себе, ни власти, но это и не те фигуры, которые интересуют Дарендорфа.

Его персонажи — те, чья профессия/жизнь связаны со словом, то есть, чтобы оставаться собой, им приходится так или иначе высказываться, осмотрительно выбирая время, место, язык и степень откровенности. Но и это возможно с разной долей риска — в том числе в зависимости от того, поднят ли голос изнутри тоталитарного государства или из эмиграции, пусть и вынужденной.

Философ Раймон Арон в 1939 году оставил преподавательскую карьеру, чтобы сражаться в рядах военно-воздушных сил, а после оккупации Франции присоединился к антифашистскому движению в Лондоне, которым руководил Шарль де Голль. Взгляды де Голля он, однако, не разделял, а сам о себе писал как о «неравнодушном наблюдателе» (цитируется по книге Дарендорфа): «Я хотел наблюдать историю, вершащуюся на моих глазах, стараться сохранять по отношению к этой истории максимальную объективность и в то же время не дистанцироваться от нее полностью… Я хотел сочетать позицию участника действия и позицию наблюдателя».

Раймон Аран в Париже. Фото: архив

Возможно ли это в принципе? — вот и первый из поставленных вопросов. С какой дистанции возможно достичь отстраненности, необходимой наблюдателю? Не заслуживает ли тот, кто сместился к этой позиции, бесчестья в логике Солона? Можно ли считать наблюдение тоже позицией и даже действием — в отличие от безучастного конформизма «большинства»?

«Смотрите, не ужасайтесь, — говорит Иисус ученикам, предрекая апокалипсис, — ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец».

А в «Денискиных рассказах» есть такой сюжет: первоклашки смотрят фильм про войну, но не выдерживают роли зрителей и начинают палить из пистолетов с пистонами. Это притча. Соблазн «выскочить на сцену» порой неудержим, и нельзя осудить того, кто ему поддался. Но пистолет игрушечный, и взрослому об этом не стоит забывать.

Время манихеев

В конце книги Дарендорф приводит таблицу «Societas Erasmiana», то есть «сообщества» тех, кто менее всего склонен к единству и чаще всего даже не были знакомы между собой. Он не делит «эразмийцев» на тех, кто эмигрировал, спасаясь от уничтожения, и тех, кто остался, но, анализируя их поступки и высказывания, учитывает этот контекст.

Тоталитарные режимы Дарендорф описывает как «время манихеев»: черно-белое зрение появляется не только у их сторонников, но, возможно, даже в большей степени и у противников.

Оттенки видны извне, но лишь тем, кто понимает, что происходит. Понимание требует присутствия, но вовлеченность мешает различать оттенки.

Наиболее ценный вклад в осмысление тоталитарных режимов внесли немцы и немецкие евреи, которые успели эмигрировать из нацистской Германии (а иначе мы вряд ли прочли бы их труды). Правовед Эрнст Френкель, также упоминаемый Дарендорфом, уехал в 1938 году, а уже в 1941-м издал в США книгу «Двойное государство», в которой с поразительной точностью проанализировал механизмы нацистской судебной системы.

Но это скорее исключение — время осмысления для эмигрантов наступит позже; «Истоки тоталитаризма» Арендт были изданы лишь в 1951 году. Но едва ли уехавшим удалось бы понять тоталитаризм так глубоко, если бы часть их единомышленников не осталась в Германии, наблюдая нацизм в режиме реального времени. Одним из оставшихся был Карл Ясперс, сохранявший к тому же верность жене-еврейке. Он был лишен звания профессора и права преподавать и восемь лет писал в стол, чтобы уже в 1946 году издать ставший классическим труд «Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии».

Ясперс, обдумывавший книгу в конце войны, был первым, кто решительно отверг мысль о коллективной вине. В то же время он говорит о «метафизической вине»,

которую можно только испытывать, но никто никому не может вменить извне, и о политической ответственности, которая легла на немецкий народ, независимо от того, принял ее кто-то на индивидуальном уровне или нет.

Как бы то ни было, оставшиеся были вынуждены играть по правилам, которые они не считали моральными и законными, и им приходилось платить за свою безопасность и за хлеб предательством себя, вопрос был лишь в мере утраты идентичности.

В 1993 году в итальянских газетах было опубликовано письмо, которое философ Норберто Боббио в 1935-м написал Бенито Муссолини: «Я с самого начала учебы состою членом фашистской партии… Я вырос в патриотической фашистской семье… Поэтому обвинения в антифашизме меня глубоко ранят». Вероятно, в 30-е годы Боббио, стремившийся сохранить свои позиции в университете, подал еще ряд таких же записок, о которых спустя почти 60 лет, когда из каких-то архивов всплыло письмо, успел забыть.

Норберто Боббио. Фото: архив

В 1943 году Боббио был арестован за участие в антифашистском движении, его спасло падение режима Муссолини. Ему было чем ответить на публикацию старого письма, но он предпочел посыпать голову пеплом:

«Чтобы уберечь себя в условиях диктатуры, нужен сильный характер, душевное благородство и мужество, и надо признать, что, когда я писал письмо, у меня таких качеств не было. Это подтверждает моя совесть, с которой я советовался не раз и не два».

После насильственного введения «социализма» в странах Восточной Европы не все интеллектуалы-диссиденты имели возможность и хотели эмигрировать. Ян Паточка, уволенный из Карлова университета в Праге в 1949 году, почти 30 лет занимал эразмийскую позицию и публично не высказался даже по поводу ввода советских танков в Прагу в 1968-м. Но в возрасте 70 лет в 1977-м, наряду с Вацлавом Гавелом и другими диссидентами, он подписал «Хартию?77» с требованием политических свобод, 11 часов провел на допросе в полиции, откуда был увезен в больницу, и в тот же день скончался от кровоизлияния в мозг.

В 2012 году в Берлине мой товарищ познакомил меня с художницей Корнелией Шляйме, опубликовавшей автобиографический роман. После воссоединения ГДР и ФРГ в 1990 году и открытия архивов Штази в ответ на свой запрос она получила сведения о ее ближайшем друге, тоже художнике и интеллектуале, который оказался соглядатаем. На мой вопрос, не жалеет ли она о своем любопытстве, Корнелия ответила, что да, жалеет. А простила ли она своего друга? И да, иначе ему пришлось бы отказаться от другой части себя, и нет.

В условиях, когда политическая полиция плетет свои сети и вербует тысячи тайных осведомителей, вопрос об их моральном предательстве может и, пожалуй, даже должен быть поставлен, но готового ответа на него нет. Каждый, как фрау Шляйме, ищет его сам и должен быть готов к тому, что земля может разверзнуться у него под ногами.

Ответственность наблюдателя

Дарендорфа, впрочем, больше интересуют те, кто примкнул к тоталитарным движениям без всякого давления, будучи ими очарован, как это случилось (временно) с будущими авторами двух самых ярких антитоталитарных романов — Артуром Кёстлером (он ненадолго вступил в компартию Германии в 1931-м) и Джорджем Оруэллом (тот поехал воевать в Испанию, где чудом выжил после ранения в шею).

Вопрос, который Дарендорф вынес в заголовок книги, касается соблазнов. Почему Мартин Хайдеггер произнес проникнутую нацистским пафосом, очень искреннюю речь при вступлении в должность ректора Фрайбургского университета в 1933 году, а столь же искренне любившая его (своего учителя) Ханна Арендт сначала не могла в это даже поверить? Что за вирус в его психотипе откликнулся на нацистский призыв и с чем был связан ее стойкий к нему иммунитет?

Ханна Арендт. Фото: Фред Штайн

Дело ведь не в IQ и не в национальности, или не только в них. Известный социолог Карл Маннгейм, еврей, бежавший в Англию из Будапешта, так ответил в 1939 году на вопрос коллеги о Гитлере (его цитирует Дарендорф): «…это серьезный, прямодушный человек, который не ищет ничего для себя лично…» Здесь важно не то недоумение, которое эта оценка приобретает в глазах всякого, кто знает, «что было дальше». Но разве такое мнение ставит на том, кто его высказал в 1939-м, несмываемое клеймо? С позиции «заинтересованного наблюдателя» Другой (большая буква означает философскую категорию) имеет право на свое мнение, равно как и право в дальнейшем его пересмотреть. Единственное уточнение: за «базар» (суждение) публичный интеллектуал должен отвечать.

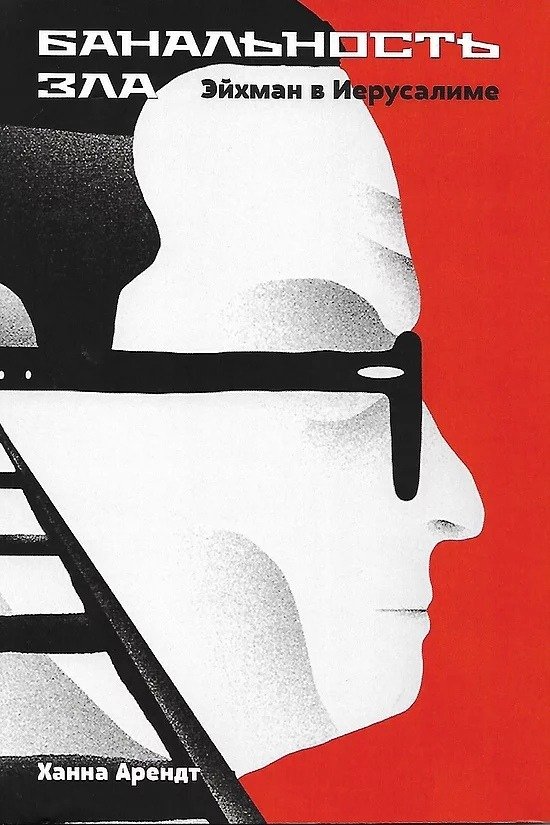

После выхода книги Арендт «Банальность зла», в которой она обобщила репортажи для журнала The New Yorker с процесса над Эйхманом в Иерусалиме (1961), с ней порвало большинство друзей в Израиле, где она оказалась персоной нон грата на многие годы. Причиной стало то, что Арендт с бесстрастностью, которая, конечно, дорого ей стоила, осветила роль в «логистике» Холокоста не только Эйхмана и других нацистов, но и лидеров еврейских общин в оккупированных странах Европы. Они хотели «как лучше» и даже ухитрялись кого-то спасти, но ценой того, что сами вставали на сторону зла. А «тот, кто выбирает меньшее из зол, — замечает Арендт, — скоро забывает, что выбрал зло».

Позиция наблюдателя требует особой ответственности — ответственности перед фактами. Нельзя выдавать желаемое за действительное, к чему подталкивают внутренние убеждения.

Посмертный сборник Арендт так и называется «Ответственность и суждение». Позиция интеллектуала требует выносить суждение, а его публичная ответственность не в том, правильно ли оно и насколько — на этот вопрос удастся ответить спустя годы, если вообще удастся, — а в том, что суждение не может быть оставлено при себе прямо сейчас: Show must go on, дискурс должен поддерживаться, и для публичной фигуры промолчать (гражданской) смерти подобно. Высказаться и сохранить себя — сложная задача, ее удается решить не всегда.

Героический тип и подвижник

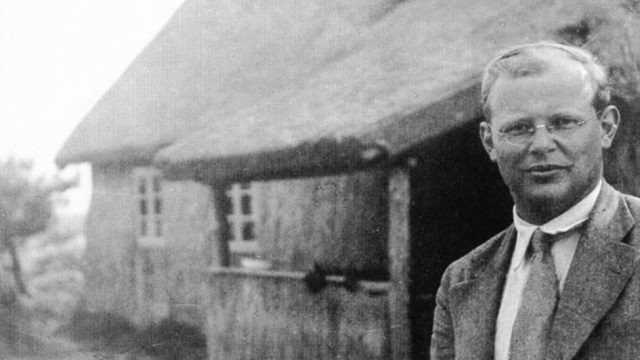

Вспоминает Дарендорф и Дитриха Бонхёффера, о чьих письмах из гестаповской тюрьмы мы недавно писали (на сайте «Новой» за 4 марта). Он принял смерть как герой, на виселице, будучи связан с участниками заговора против Гитлера 20 июля 1944 года. Но до ареста Бонхёффер вовсе не рвался на эшафот. Казнь ему «выпала» как бы в лотерею, а так-то он был пастором и богословом, прикрывал выезды в Швецию по заданию заговорщиков (как и многие из них) службой в абвере и до писем, которые тюремная охрана помогала ему переправлять на волю, высказывался исключительно в «эразмийском духе».

Главные персонажи Дарендорфа — не герои. Напротив, он подчеркивает даже некоторую их боязливость. Мужество эти люди проявляют лишь на длинной дистанции, не поступаясь убеждениями, чему бывают, глядя в зеркало заднего вида, часто и сами удивлены.

Дитрих Бонхёффер. Фото: архив

Слово «подвиг» в старинном значении имеет также смысл «подвижничества» — не короткого, как выпад, поступка, а долгого, муторного, чреватого отступлениями и кривыми компромиссами служения идеалу. У подвига короткий горизонт, а у подвижничества длинный. Подвижник упорно следует своим путем, но можно ли, тем более из теплых стран, делать ему упрек, что зимой он надевает шапку?

Несколько месяцев назад я отправил одному философу, чьи лекции покорили меня в ютубе, просьбу об интервью. Он имел решимость уехать из Москвы в Киев в 2014 году, я хотел расспросить его, в частности, и об этом. Профессор отказал очень резко и попросил разрешения опубликовать нашу переписку в фейсбуке*. В комментариях украинские френды горячо его поддержали: какие разговоры могут быть с теми, кто остается в России и тем поддерживает режим?! Мои доводы, что в лекциях профессор говорит о «европейском человеке», который выступает в личном качестве и не может быть сведен к общности, которую в силу рождения представляет, не нашли отклика даже у него. Мой аргумент, что разговаривать, пусть трудно, все равно рано или поздно придется, был воспринят френдами как «угроза».

Я адресую участников этой переписки к Исайе Берлину и Карлу Попперу, которых цитирует Дарендорф: «Там, где высшие ценности несовместимы, в принципе невозможно обосновать однозначные решения» (И. Берлин). Но там, где нельзя договориться на уровне ценностей, сохраняется возможность определить правила и понятия и выстроить диалог на основе рацио (К. Поппер). Не случайно иррационализм — обязательный атрибут любого тоталитаризма.

На рациональном уровне надо договориться, что мы понимаем под словом «герой» или, нейтральнее, «героический тип».

Для нас, например, героями (героическим типом) оказываются те, кто рискнул как минимум свободой за свои убеждения. К героическому типу относится и Александр Подрабинек**, отсидевший еще в СССР за книгу «Карательная психиатрия». Но дает ли это ему право упрекать Евгению Беркович в «сотрудничестве с администрацией» колонии?

Допустим, чтобы как-то скрасить свое существование, а еще лучше, что-то сказать товаркам, она согласилась участвовать в организации лагерной самодеятельности. Ну так она же режиссер и не собиралась в тюрьму, по классификации Дарендорфа — она «эразмиец». Она поэт, причем такого масштаба и таланта, что власть сочла нужным посадить ее (а заодно попавшую как кур в ощип Светлану Петрийчук) по абсолютно абсурдному обвинению.

«Свобода — это возможность действия, а не само действие», — заключает Берлин, высмеивая спекуляции на тему внутренней свободы для того, кто лишен внешней. Жертвуя внешней свободой, «героический тип» делает выбор между подвигом и подвижничеством, во многом закрывая для себя этот длинный, окольный путь.

А идеи могут быть разные, в том числе путающие добро и зло, но их место нам предстоит выяснять путем долгой дискуссии, если мы не столкнемся и внутри России с тем же: «Нам с вами не о чем говорить».

«Злых людей нет на свете»

С точки зрения либерала, свобода предшествует морали: Ева не сорвала бы яблоко с древа познания добра и зла, если бы Бог не создал их с Адамом уже свободными. Но если бы змей искушал «массы», яблоко осталось бы на ветке: в массе люди послушны и предпочитают рискованному пути прогресса безбедную, пусть и однообразную, жизнь, «с милым рай и в шалаше».

Противоположный либералам тип — это те, кто поступается свободой в пользу «уз», то есть в иерархии ценностей ставит на первое место «братство».

Партия равенства и справедливости побеждает чаще, чем партия свободы. Тоталитаризм привлекает антилиберальных интеллектуалов тем же «братством».

Есть люди добрые, и есть не очень, а злых, как говорит у Булгакова Иешуа Га-Ноцри, «нет на свете» (это психическая аномалия). После начала СВО мы были поражены тем, что отношение к ней коррелирует с высокой эмпатией или ее низким уровнем нелинейно — более того, сторонники СВО, ориентированные на «братство», скорее придут на помощь в критической ситуации.

Добро для этих людей конкретно, а зло абстрактно: оно — где-то. «Здесь» работает другая, искусственная оппозиция: «патриот — либерал». Это «время манихеев», оно такое, и пока мы из него не выберемся или не нащупаем в нем какие-то кротовые норы, будет работать не формула Поппера о рациональности, а формула Берлина о принципиальной невозможности найти однозначное решение там, где оказались несовместимы высшие ценности: «узы» и свобода.

Вывод философов, переживших темные времена, можно сформулировать злым мемом-дразнилкой: «Все не так однозначно». Но это и в самом деле так — вот в чем штука. Мы держимся своих представлений о добре и зле, но попытка свести их к плоской шкале означает отказ от понимания, а это через этап невежества ведет опять же к торжеству зла.

Понимание как поступок

«Нормальные времена — плохие времена для интеллектуалов», — замечает Дарендорф не без сарказма. Здесь он говорит не об «эразмийцах», а об отсутствии у интеллектуалов свежей пищи для размышления, как это было, например, во времена брежневского застоя. Из этого следует, что для нас сейчас времена настали просто роскошные: как пишет вскользь в одном месте Арендт: «Если мы ничего не можем сделать, мы можем хотя бы понимать». Будем надеяться, что наше понимание еще пригодится, хотя гарантий никто не даст.

Книжка у Дарендорфа получилась не о том, почему одни склоняются перед тоталитаризмом, а другие нет, — это осталось загадкой. Даром что у него самого никогда не было в этом нужды Дарендорф рассуждает скорее о стратегиях выживания при тоталитаризме — или так это читается сегодня. Говоря о «выживании», мы вкладываем в это, разумеется, не только физический смысл.

Те, кто поднимает свой голос из эмиграции, тянут основную часть либерального дискурса, но за некоторыми исключениями, касающимися «длинных рук» родины, их высказывания менее ценны: они не обладают качеством «парресии».

Так греки обозначали «говорение правды перед тираном или народом». Парресия всегда предполагает элемент риска и разрывания рубахи на груди, что сближает ее с подвигом. Стоит добавить, что тиран Дионисий, которого Платон попытался наставить на путь доброго правления, всего лишь продал его в рабство, а Сократа народ все же приговорил испить чашу цикуты.

Вальтер Беньямин. Фото: Gisèle Freund

Альбер Камю говорил о Жан-Поле Сартре, с которым они вместе издавали подпольную антифашистскую газету Combat (сражение, битва), что тот был «писателем, который сопротивляется, а не участником сопротивления, который пишет». Автор «Постороннего» не то чтобы упрекал автора «Тошноты», но отметил у него в условиях подполья большую отстраненность, чем у себя самого.

Вальтер Беньямин покончил с собой в гостинице, после того как испанские пограничники потребовали у него вернуться в оккупированную Францию. На следующий день под впечатлением этой трагедии они пропустили всю группу, в составе которой была, в частности, Ханна Арендт, спасшая рукопись Беньямина об «ангеле истории».

В марте 2022 года в редакции «Новой газеты» обсуждался вопрос: прекращать ли выпуск газеты или играть по правилам, которые трудно считать моральными и законными. Решили спросить у читателей. Получили ответ — продолжать высказываться. Мы не были уверены в правильности «эразмийской» позиции, когда заняли ее три года назад, но с длинной дистанции решение выглядит верным.