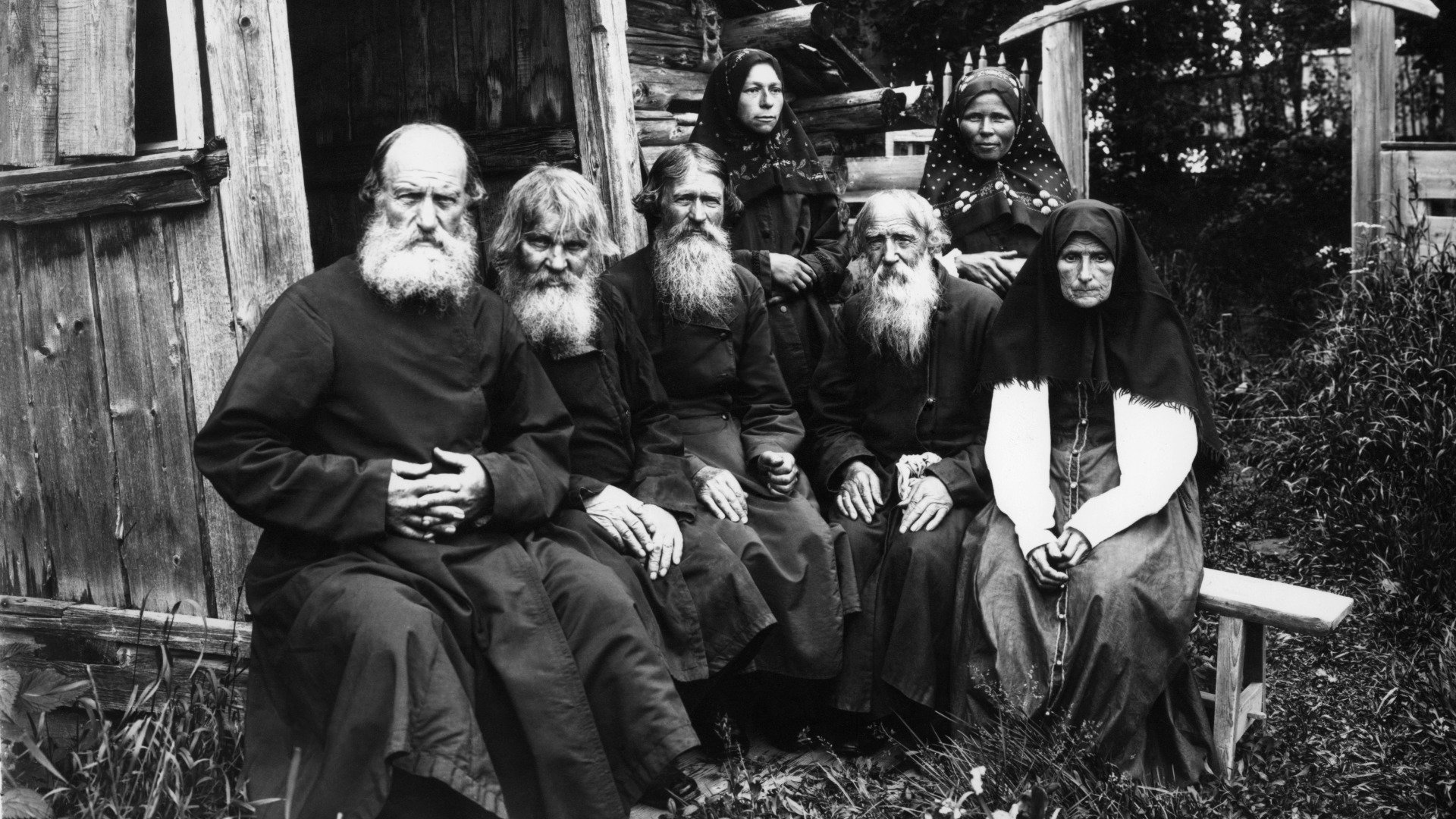

Старообрядцы в Российской империи, 1897 год. Фото: Максим Дмитриев /Фотохроника ТАСС

Способен ли российский человек на «экономическое чудо», на быстрый рост хозяйства и состоятельности семей? Есть масса желающих отказать ему в этом. «Нет, никогда, ни при каких обстоятельствах». Они глубоко ошибаются. Есть практика, даже очень старая практика в России, когда вдруг проявляются чудеса изобретательности, честности и динамики, когда имущество семей — и страны — начинает быстро расти в силу одного только стремления народа, никак не из-под палки.

Доказательства? 150–200 лет тому назад малая группа людей, 30–40 тысяч человек, отстроила и подмяла под себя 45–55% легкой промышленности Москвы и центра России. Губерния за губернией вокруг двух столиц, на Волге, на землях Урала и Алтая и т.д. сообщали, что староверы верховодят в хлебном хозяйстве, торговле, судоходстве, на золотых приисках, в местных промыслах, что их семьи — богатейшие, а их состояния — сотни тысяч, миллионы рублей. Фарфор Кузнецова? Гучков, председатель III Государственной Думы? Савва Морозов? Частная опера Мамонтова? Да, те же корни.

Сколько их было, старообрядцев? В Москве — более 15% среди купеческого сословия. А среди «людей с улицы»? Только 5% (1850) (см. сноску 1). Рябушинские, Морозовы, Щукины, Гучковы, Кузнецовы, Кокоревы, Бугровы, да мало ли кто еще — старообрядческие династии десятилетиями двигались «наверх», получая во вторых-третьих поколениях самое лучшее образование, международный опыт, распространяя свою деятельность на искусство, науку, меценатство, политику. Казалось, их ничто не может остановить.

В чем же причины? Что в староверах было такого? Почему бы им не остаться где-нибудь на дне, в бедности, как подавляющему большинству населения Российской империи? С какой стати такой энтузиазм?

Для нас — это важно. Есть те, кто уверен, что российский человек — по сути раб, стелется под власть, бежит от рисков, страстно желает прилепиться к кому-то великому, желая от него кормиться. Любит жить толпой, быть при большом стечении народа, существовать как все. И это — вековая колея, из которой не выскочить. Подчиняться, бить поклоны, растворяться, быть чьим-то. На этом стоял, стоит и якобы будет стоять московский мир.

Это — не так. Веками российский народ испытывал сильнейшие стрессы «сверху», веками — то войны, то отъемы, то реквизиции с конфискациями, то наказания всех и вся по всей строгости изобретенных сверху законов. А что в ответ?

Народ всегда стремился действовать рационально. Отвечал на стрессы именно так, как нужно отвечать: «Беги–замри–сражайся». И как только ему давали чуть свободней вздохнуть, совершал чудеса.

Что это за чудеса?

Староверов было немного, до 2,5–5 млн человек среди 125-миллионного населения России (не считая Финляндии) на переломе XIX–XX веков (см. сноску 2). Выделились как ветвь православия в середине XVII века. Были все время на грани выживания. Гонения — бесчисленные, духовные и физические, с жестокостью необыкновенной. И — выжили. Нужно было выжить.

А как? Как выжить любой малой группе людей, которая испытывает сильнейшее давление извне, идея которого — умаление, а лучше всего — уничтожение.

Ответы следующие. Не растворяться, оставаться самими собой. Для этого должно быть не только единство веры, но и правил, практик жизни. Семья, устройство дома, книги, правила добычи хлеба и тепла — все должно быть схоже. Строгость правил — иначе быстро уйдешь на сторону. И, конечно, надзор каждого за каждым: ты свой или чужой.

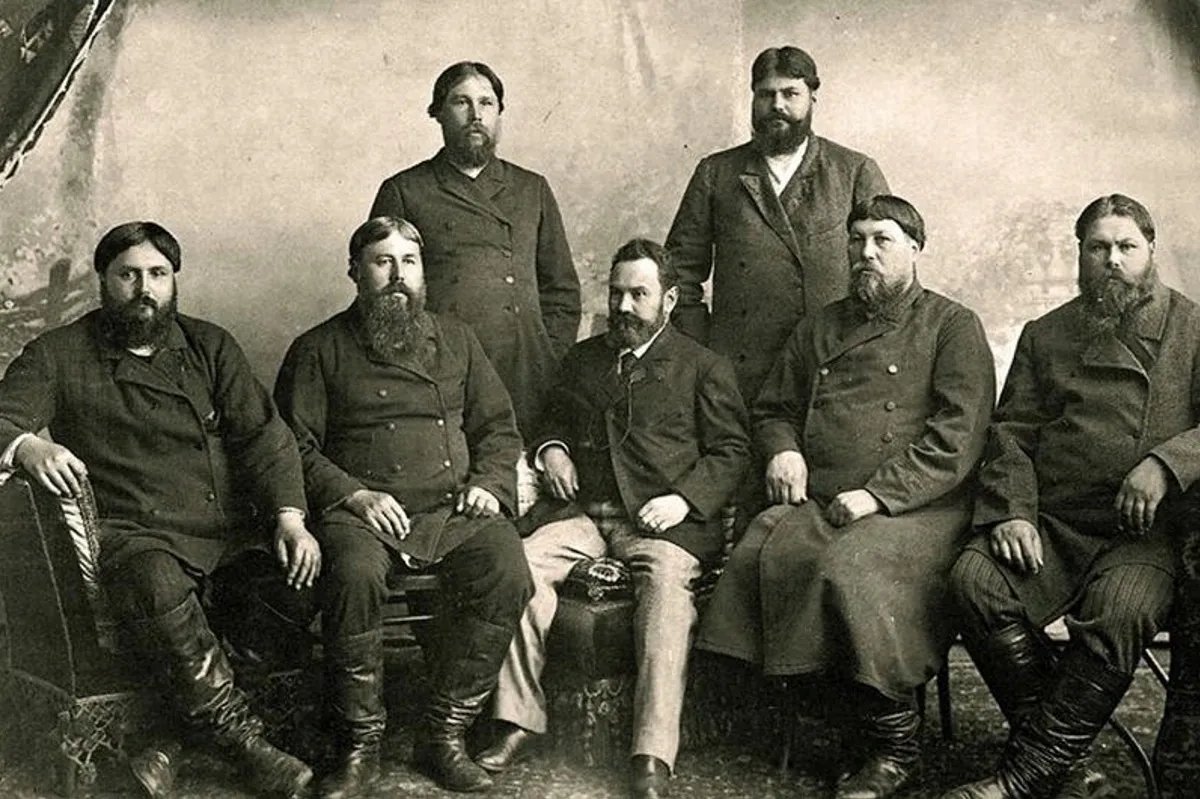

Купцы-старообрядцы. Фото: Государственный музей истории религии

Что еще? Сильнейшие коллективистские начала. Помощь друг другу — любая, по максимуму. Доверие — своим. Если расти — то совместно, в общине. Но не растворяясь, быть личностью. Лично ты должен сделать как можно больше, в этом твое предназначение, и для себя, и для всех. «Вера едина без дел мертва есть». «Не спи, не спи сном лености» (Аввакум). «Делать для Бога свое дело» (см. сноску 3).

А еще? Если ты не можешь быть во власти, если все закрыто в большинстве видов деятельности — значит, нужно экономически быть среди первых. Деньги — это тоже власть. Собственность — это и власть, и сила. Деньги и собственность замещают то, что тебе запрещено в обществе. Расти в капиталах, чтобы быть защищенным. Быть быстрее всех там, где можно (и тебе позволено) заработать. Если ущемлен в правах — можешь компенсировать их деньгами.

И последнее. Укрепился сам — помоги встать на ноги своим. Дай им шанс, пусть сделают пробу. Окажи им доверие, считай, что они честны — заведомо честны, они — свои. Одолжи им, помоги, когда будут падать, поддержи новые замыслы — они все вернут сполна, они — свои. И когда у тебя настанет черный день, они тоже вытащат тебя. Вся община будет за тебя, если упадешь. Все тебе помогут подняться. Только не подведи, будь честен, умен, оборотист — и работай со всей энергией, пока не упадешь.

Если так все устроено, то честной и работящей семье, стремящейся к достатку, подняться наверх гораздо легче. А какие ценности? Честность, справедливость, обязательность, жить по закону, почтительность, доброжелательность. Книжный, разбирающийся в словах, идеях и цифирях человек — это почетно. Быть трезвым — куда от этого деться? Между своими — нет ста тысяч согласований, нет иерархий до неба. Большинство решений — очень быстро, по горизонтали или через одну ступеньку. Да здравствует «ты мне, я тебе»!

Как это бывает?

170–180 лет тому назад в Нижнем Новгороде старовер, знаменитый Бугров, «миллионщик», должен был проиграть строительный подряд, так как у него не хватало денег для залога. Нет живой наличности — и баста. За полчаса «до переторжки» «Бугров опрометью бросается на Нижний Базар и там, сказав торговцам: «Братцы, давайте денег скорее», — снял перед ними свой малахай. Через четверть часа в малахай было накидано 20 тыс. рублей серебром». И он — успел (Мельников-Печерский П. Отчет о современном положении раскола).

При этом — самый незамысловатый образ жизни. Долой роскошь! Долой избыточное потребление! Значит, больше средств, чтобы наращивать капитал.

«П.Е. Бугров, будучи уже многократным миллионером, продолжал прежний простой образ жизни… На пароходах брал место в третьем классе, возил с собой ржаной каравай с огурцами или луком и довольствовался подобною пищей, не прибегая к услугам пароходного буфета. И его одежда, порядочно поношенная, соответствовала такому образу жизни»

(Мельников-Печерский. Цит. соч.).

Правда, внук, тоже Бугров, уже приобретал во Франции картины в коллекцию (Горький М. Н.А. Бугров), возводил в Нижнем Новгороде замысловатые дома. Ампир с модерном вместе с псевдорусским стилем. Его летняя дача — терем в три яруса. У третьих поколений радостей бытия всегда гораздо больше, чем у первых, почти монашеских.

Что еще? Самые высокие требования к самому себе. Быть профи. Обязанность жить, работая день-деньской. Быть рациональным, расчетливым, способным слушать, легко договариваться, адаптивным, когда «свой среди чужих». Не имеешь права нищать. Должен наращивать свое имущество, свои капиталы. Но никогда не забывать, что «один в поле не воин», что «свой» — не сам по себе.

Когда кто-то женится или выходит замуж, первый вопрос — он или она «свои»? Или — нет?

Механика доверия

Знаменитый в будущем промышленник, Сергей Иванович Четвериков, после смерти отца был вынужден в 21 год принять на себя «все заботы о семье и деле» (Городищенская суконная фабрика в трех десятках километров от Москвы), «с ужасом» скоро убедившись, что «дело стоит на краю гибели. Касса была совершенно пуста». «Фабричное дело оказалось совершенно разрушенным… и на мои юношеские плечи легла задача восстановления дела и содержания семьи, в которой я был единственным добытчиком» (см. сноску 4).

А как спастись? Деньги дали родственники. Кредиторы на своем собрании решили ждать. «Я поставил себе твердую жизненную задачу, не покладая рук работать до тех пор, пока последняя копейка долга отца не будет заплачена». Через 36 лет — все вернул. Все восстановил — и кратно прирастил — умной, беззаветной работой собственника (см. сноску 5). Всю дорогу его сопровождали родственники — деньгами, вкладами в капиталы, участием в правлениях, спокойно, с полным уважением, но так, чтобы и приглядеть, что и как, да и прибыль в новых делах (их было много) не упустить.

Сергей Иванович Четвериков в Сибирском хозяйстве. Фото: архив

Кто же они, эти благотворители? «Муж моей старшей сестры — Степан Алексеевич Протопопов и Торговый дом «Владимир Алексеев» в лице своих представителей, Александра и Семена Владимировичей Алексеевых». Со стороны мужа сестры — «большая денежная помощь», со стороны Алексеевых — «большой кредит». К тому же Сергей Четвериков «женился на старшей дочери Александра Владимировича Алексеева… Марии Александровне» (см. сноску 6).

Вот теперь все встает на свои места. Алексеевы — старинная династия предпринимателей из староверов. Нам ее никогда не забыть — Константин Станиславский (Алексеев) из того же гнезда.

Староверческие семьи могли переходить в официальное православие, чтобы облегчить себе условия существования (таким было российское право), они могли приобретать светскую оболочку, но сохранять корни, самые глубокие корни — староверческие.

Из грязи — в князи

Что имеем в итоге? В XVII веке — раскольникам жить нельзя, преследования, вычеркивание их из общества, беги, куда глаза глядят. При Петре I — «гетто» в обществе, особое платье (должны носить), налоги вдвойне. Бороды должны быть платными! Кто не бородат, тот — не старовер!

При Екатерине II староверам чуть проще, они чуть заметнее, пробуют быть значимыми в обществе. Торгуют не как одиночки — семьями, кланами, общинами. Выделяются в ремеслах. При Александре I — так-сяк, как-то можно жить. Пришел Николай I — и придавил староверов. Жизнь «из-под асфальта». Чтобы вырасти, нужно было перейти в официальное православие.

Но зато потом в каждом поколении российских императоров у староверов все больше прав, восходит солнце. Это время миллионщиков, ассимиляции, дымят фабричные корпуса, они проникают в политику, медицину, искусство. 1840–1870-е — расцвет, они на пике в российском хозяйстве. Их еще не отжали бельгийцы, французы и т.п. Еще не начался бум иностранных инвестиций в России. Именно это время — чтобы благодетельствовать, строить больницы, собирать коллекции себе, чтобы оставить их всем. Щукины, знаменитые коллекционеры, — из староверов.

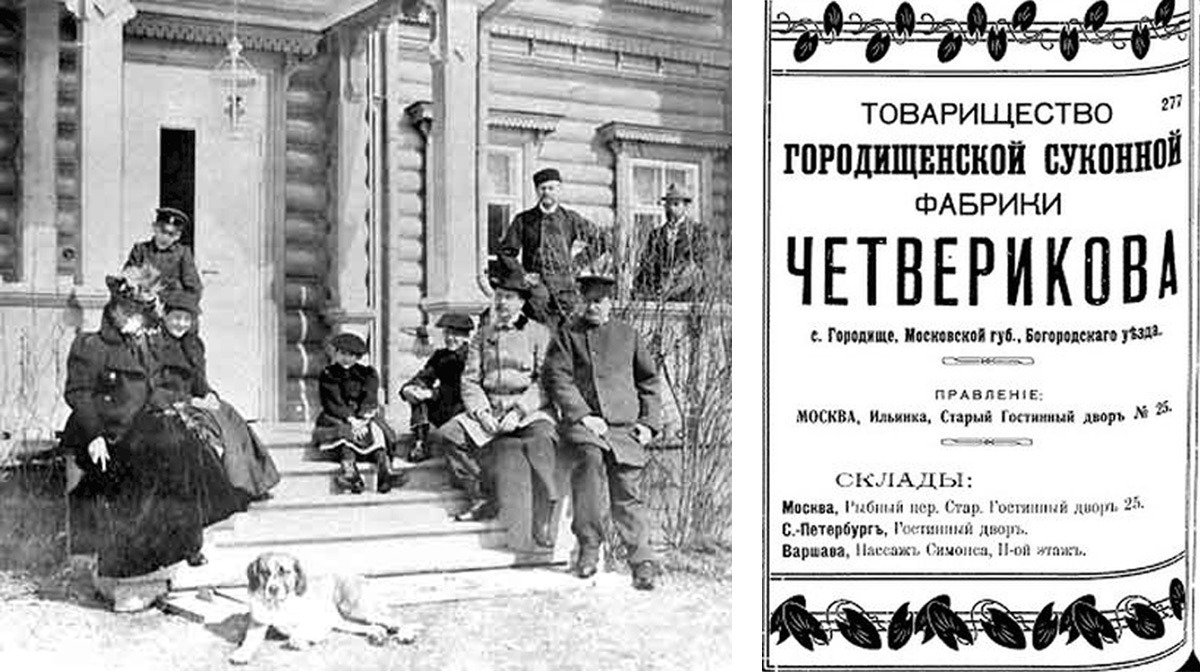

Семейство Четвериковых с гостями. Рекламное объявление Тов-ва Четверикова, начало ХХ века

Бог в помощь

Любая вера — это личная философия жизни. Что дает староверие? К чему побуждает?

«Праздность — училище злых» (см. сноску 7). Как «устроить жизнь «по-Божьи»? Это значит — «с довольством и достатком, с благами земными, с «благоденственным и мирным житием» (см. сноску 8). Благословен тот, кто наживает богатство и кормит других. «Честная торговля угодна Богу». Но должна быть аскеза, рациональность. И еще — обрядность, со всей страстью и истовостью. Жестко следуй правилам, живи, как предписано, трудись со всей силой, не щади себя, зарабатывай — так говорит вера. Именно так ты — благословен.

Речь не только о миллионщиках. Они — лишь вершина пирамиды. За ними сотни тысяч семей в достатке, в сытости, талантливых профи — в торговле, промыслах, ремеслах. Отличные мастера, а потом, в младших поколениях, — люди науки, искусства, инженерии.

Все они — прямое доказательство того, как много может сделать российский человек, обычный, уличный, если ему подарены доверие, хорошее отношение и легкий кредит.

Если не ждать от него только темной стороны. Если не держать на железном поводке. Если государству жить не столько для наказаний, расписывая их в миллионах правил, не столько для надзора с железками, сколько для помощи, стимулов. Когда порядочность, достоинство, прямая спина — вместо неограниченного служения — прививаются сызмальства.

Городищенская фабрика Четвериковых. Фото: архив

Как нам быть

Российский человек имеет огромную ценность. Он — не пыль на ветру, не расходуемый по дешевке ресурс. После того как его веками держали в бедности, толкали в нее, ему нужны:

- засилье стимулов, а не наказаний, «экономика стимулов» и

- правильное направление в идеях. А какие идеи? Самые обычные.

Быть состоятельным — для себя и для всех. Зажиточность — не порок. Душа, высокий дух и зажиточность — не враги. Если быть — то для себя и для всех. Быть в личном интересе, соблюдая общий. Делая себе, думай и работай для всех. Долой времянки, на которых веками стоит российская жизнь! Строить лучшее, прочное, на несколько поколений вперед.

Что это значит на практике?

- Глубокие перемены в сознании общества, в его обыденной философии, и еще — в официальной идеологии, идущей от государства.

- Кипящий котел идей, проектов, инноваций. Резкое удлинение инвестиционных горизонтов, переход к быстрым темпам роста, как сказал бы экономист.

- Несколько шагов к социальной рыночной экономике — в одной из моделей, существующих в Европе (немецкая — Австрия, Германия, Чехия, средиземноморская — Испания во многом по судьбе близка нам или даже скандинавская).

Таким переменам нужно 25–30 лет. Техника такого перехода, опирающаяся на глубокие изменения в экономике без социальных взрывов, хорошо известна в международной практике. Это — так называемое «государство развития» (тема, требующая отдельной статьи).

Ценность человека (не на словах, а на деле), состоятельность, свобода дыхания, труд для себя, с полным учетом интересов всех, презумпция доверия к каждому плюс помощь, стимулы для каждого — все эти идеи должны стать поводырями общества.

Будет ли принуждение? Конечно. Будет ли кнут, не только пряник? Безусловно, еще какой. Нужна ли сильнейшая защита интересов общества от внешних неприятностей? Кто с этим спорит, все это — не утопия.

Но нужна золотая середина в балансе между свободой каждого, свободой семей и принуждением, надзором и кнутом. Сейчас ее нет. Нужна золотая середина в балансе между «духом возвышенным» и состоятельностью как целью и основой жизни семей. Сейчас ее нет. Есть огромный дисбаланс в философии жизни, которой придерживается общество. Зато есть много бедности и очень низкой ожидаемой продолжительности жизни (Россия на 110-м+ месте в мире (ООН, 2023)). Мы обязаны меняться, чтобы сохранить самих себя.

Яков Миркин

сноски

- Расков Д.Е. Экономические институты старообрядчества. Спб. Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. С. 43.

- Иерей Иоанн Севастьянов. О количестве старообрядцев в Российской империи. См.: https://rpsc.ru/publications/history/sevastyanov_kolichestvo/?ysclid=m842a122rr369574980. Доступ: 11 марта 2025 г.

- Керов В.В. Се человек и дело его. Конфессионально-этические основы старообрядческого предпринимательства. М.: Изд-во Экон-Информ, 2016. С. 464.

- Четвериков С.И. Невозвратное прошлое. М.: Территория, 2001.С. 17, 63.

- Родина. 2024. № 12. С. 67–69.

- Четвериков С.И. Цит. соч. С. 17–18.

- Расков Д.Е. Цит. соч. С. 143.

- Там же. С. 139.