Петр Саруханов / «Новая газета»

Поиск параллелей в истории опасен, красота совпадений обманчива, слишком легко заиграться. Скажем, с разрывом ровно в 200 лет повторились сомасштабные процессы во Франции — и в позднем Советском Союзе. Даты сошлись, срифмовались — и как тут не выстроить случайности в закономерность?

1789 год. Король Людовик XVI созывает Генеральные штаты, выводит на арену исторического действия третье сословие и запускает механизм Революции. 1989 год. Горбачев открывает Первый съезд народных депутатов, разрушает монополию номенклатуры — и делает перестройку практически необратимой.

Проходит два года, и обе революции вступают в фазу заговоров. 1791-й: неудачное бегство короля. 1991-й: Горбачев заперт в Форосе.

Еще через два года начнутся «мятежи и казни». 1793-й: гибель Марии-Антуанетты и Людовика XVI; 1993-й: вооруженный бунт на улицах Москвы, стрельба по Белому дому…

Антуан-Жан Гро. Бонапарт, первый консул. 1802

Даты и дальше приятно рифмуются.

1799-й: полковник Наполеон становится генералом и вождем народа; 1999-й: подполковник Путин назначен премьер-министром и преемником. В обоих случаях ясна причина появления во власти человека как бы ниоткуда: революция себя исчерпала, она чадит, и нужен умелый гасильщик, который не связан ни с ней, ни с аристократией. У него развязаны руки, он свободен в выборе действий. И может перенаправить революционный гнев в военное русло: Египетский поход 1798–1801, вторая чеченская 1999–2001…

1804-й: начинается последовательная реставрация, учреждается пожизненное консульство с перспективой императорства. 2004: второй антиперестроечный срок с перспективой вечного правления.

1808-й: русско-французская война. 2008-й: русско-грузинская. Если бы Наполеон ушел в 1811-м, он остался бы непобежденным, но случился 1812-й, и поэтому Березина, Ватерлоо, Эльба, Святая Елена…

7 мая 2000 года. Фото: kremlin.ru

И тут пора остановить полет фантазии. Не только потому, что параллели с каждым годом все рискованней; как нас учили классики:

Итак, о том, что близко,

Мы лучше умолчим.

Но и потому, что очевиден произвол истолкования. Забавная нумерология на самом деле ничего не объясняет и тем более не гарантирует, только приятно дразнит вольная игра ума.

Другое дело — долгосрочные закономерности. Они, в отличие от дат, не произвольны, хотя границы между ними проницаемы. Известно, что любая революция закономерно уступает место реставрации. Которая еще закономернее сменяется реваншем. После чего либо вечная корейская стагнация, либо новый этап перестройки. Она же революция. Она же смена вех.

Так вот, один из ключевых сюжетов революции, где бы и когда она ни совершилась, — это системная отмена запретов в области культуры. А движущий механизм реванша — системное же их восстановление.

Каждому революционному действию соответствует свое противодействие, любому разрешению — свой запрет. Не потому, что так заранее планируют вожди, и не потому, что в области культуры зреют особо опасные заговоры или формируются реально опасные для власти партии, а только потому, что с помощью культуры в целом и тем более искусства в частности — можно показать самим себе, стране и миру, что крутые перемены начались — либо что они уже закончились.

Поэтому Французская революция отвергла прежние идейные запреты и даже запретила запрещать, но в то же время посносила головы скульптурам библейских царей. Утверждая новый культ героев и вводя антиклерикальную законодательную практику. Не сами по себе библейские цари мешали левым радикалам. И не только вера или церковь как очаг сопротивления. Им мешало чересчур религиозное истолкование истории, нужно было обозначить новый вектор общего движения, продемонстрировать управляемость истории. Причем сделать это быстро. И зримо.

Победив в октябре 1917-го, большевики не только озаботились сменой календаря, перескочили со старого стиля на новый, но и приняли декрет о монументальной пропаганде. Голод, война, перемена формаций, какая тут символика, зачем заниматься скульптурами, обсуждать, достоин ли Андрей Рублев памятника от имени пролетарской власти? На самом деле логика имеется, причем железная.

Если ты способен контролировать историю, значит, овладеешь и текущей ситуацией.

По той же самой причине финалом горбачевской революции стал демонтаж огромной статуи Дзержинского в Москве, а русский реванш 2020-х должен был начаться с возвращения скульптуры на Лубянку… Чтобы все увидели: новейшая история описала круг и вернулась в лубянскую точку. А когда не получилось, потому что электронный референдум был проигран, началась системная (и тоже символическая) месть. Вы нам не дали возвратить Железного Феликса? Вы не позволили нам обозначить символический реванш? Мы уничтожим ваши знаковые институты. Не потому, что нам особенно мешает ваш «Мемориал» (который был запрещен и ликвидирован), но потому, что вы лишаетесь ключевого знака перестройки. Мы лишились не Дзержинского как такового, но знака своего присутствия в мире; вы перестанете присутствовать в истории.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

И тут пора сказать со всею большевицкой прямотой: не с ельцинским наследием как таковым борется новейшая российская элита (по крайней мере, направление главного удара для нее пока не здесь, что бы там ни говорил режиссер Никита Михалков); имя реального врага — Михаил Горбачев. Во-первых, он допустил «главную геополитическую катастрофу ХХ века». Во-вторых, мирно ушел. В-третьих, он смирился с поражением. Вместо того чтобы повторить подвиг Милошевича и проделать грязную работу, которую теперь приходится делать нам.

В каком-то смысле тот реванш, который мы сегодня наблюдаем, адресован не лихим, проклятым и ужасным 90-м, а второй половине 80-х.

Точнее, грандиозному, опасному, наивному, мучительному шестилетию 1985–1991. Из этого не следует, что и на Ельцина не точат зуб; но единица измерения сегодня — перестройка. Девяностые гнобят скорее для порядка, а восьмидесятые последовательно отменяют. Преследуя тех, кто был знаковыми фигурами эпохи перестройки, от Бориса Гребенщикова до Андрея Макаревича (оба, кстати, признаны в РФ «иноагентами»). Отзеркаливая горбачевские шаги: все, что он принимал, — отвергая, все, что он отвергал, — возвращая.

И вот тут начинаются рифмы. Куда более звучные, нежели рифмы случайно столкнувшихся дат.

Еще раз: последний генсек и первый и последний президент СССР пришел не просто в результате политического кризиса, после многосерийных гонок старцев на катафалках, но на фоне неудачной войны, которая сломала логику смягчения советского режима. Да, смягчение — это не освобождение, как демократизация — не демократия, но Брежнев, подавивший Пражскую весну, до поры до времени надеялся вырулить из тупика. И к 1979-му у него почти получилось. В 1972-м он начал переговоры о Хельсинкских соглашениях по безопасности в Европе. В 1975-м поддержал финальный акт, куда включили и гуманитарную корзину. Права человека (хотя бы на уровне слов) вошли в советские риторические практики, диссидентов сажать стали чуть реже, евреев выпускать чуть чаще; политзаключенных обменивали на разведчиков; режим не то чтобы исправился, но стал слегка терпимей.

Михаил Горбачев. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В награду за хорошее поведение «дорогому Леониду Ильичу» подарили московскую Олимпиаду 1980-го, которая превращала СССР в подобие нормального государства, приемлемого для всего сопредельного мира. (Как сочинская Олимпиада 2014-го обещала стать волшебным символом признания России.) Впереди была «борьба за мир», «против ядерной скверны», лозунг «Это не должно повториться» зазвучал с новой силой. Добавим к этому, что после нефтяного кризиса и начала 70-х Советский Союз стал получать добавочный доход от роста цен — и начал лихорадочно строить аэропорты, школы, больницы; не сравнить с Европой и Америкой, однако жить стало полегче.

Система, слабея, продолжала огрызаться, но все чаще открывала шлюзы — в том числе в сфере искусства. Зрители увидели «Осенний марафон» и «Полеты во сне и наяву», Тарковского выпустили в Италию. На единой территории СССР возникали республиканские анклавы, где художникам, писателям, философам делали поблажки; то, что выжигалось каленым железом в ленинградских театрах, запросто ставилось в Тбилиси; то, что не могло быть опубликовано в Москве, появлялось в таллинской печати; философу Мамардашвили не нашлось уютного местечка в Москве, но грузинский лидер Шеварднадзе ему благоволил.

Чем бы это кончилось, не знаем; может быть, испуганным откатом, может быть, медленной попыткой выхода из тупика. Но роковое декабрьское решение 1979-го о вводе «ограниченного контингента» разрушило эту возможность.

Старики решили воевать, заплатить молодыми жизнями за право оставаться на вершине — и все посыпалось в одну секунду. Олимпиада — бойкотирована, обернулась позором.

В Штатах, где в 1980-м намечались выборы, возник запрос на ястреба — вместо вялого голубя Картера; в ноябре в Белый дом придет Рейган. Иран получил своего Хомейни, а Польша, напротив того, «Солидарность». Андроповское ведомство взыграло. И нанесло сокрушительный удар по остаткам диссидентского движения, как бы взяв его в двойное кольцо: в январе 80-го был сослан в Горький академик Сахаров, вождь светской части оппозиции, и практически одновременно был арестован священник Дмитрий Дудко, которого в июне предъявят советским телезрителям в гражданском костюме с чужого плеча, чтобы он отрекся от всего, что делал до сих пор. В апреле схвачен редактор «Хроники текущих событий» Александр Лавут, в августе еще один священник-диссидент, Глеб Якунин, будет приговорен к пяти годам лагерей и пяти годам ссылки. А в 1981-м Анатолия Марченко приговорят к очередным пяти годам лагеря, откуда он уже не выйдет…

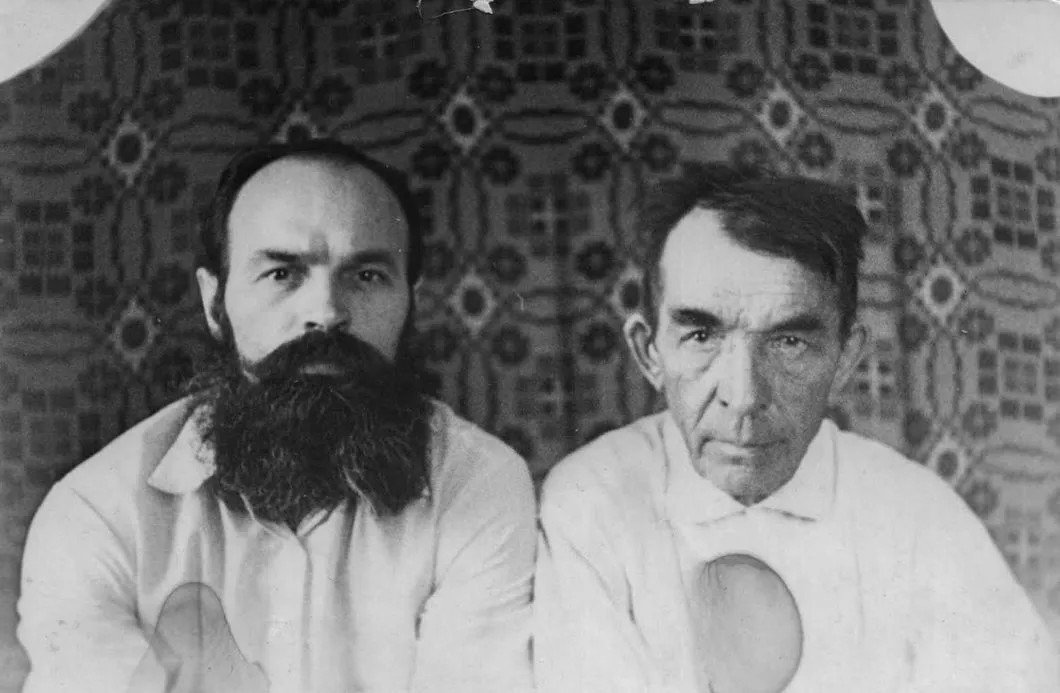

Анатолий Марченко с отцом Тихоном Марченко, Чуна, Иркутская область, Россия, 1977. Фото из семейного архива

Среди проблем, которые встали перед молодым генсеком сразу после 11 марта 1985-го, высвобождение культуры, оно же «живое творчество масс», занимало отнюдь не первое место. Прежде всего, он должен был остановить войну, что в одночасье сделать было невозможно. Затем преодолеть взаимное непонимание с Западом; тут имелся союзник — сразу же поверившая в него Маргарет Тэтчер, однако тоже нужно было время, и немалое. Он обязан был наладить экономику, но тупая антиалкогольная кампания добила остаток ресурсов. Он хотел сменить геронтократию, и это тоже затяжной процесс. А необходимо было что-то быстро предъявить стране и миру, подкреплять обещания, данные во время ленинградской поездки 1985-го и всколыхнувшие страну надеждой.

И тут сработал горбачевский политический инстинкт (усиленный влиянием жены и советами «прораба перестройки» Александра Яковлева). Он развернул Михаила Сергеевича в сторону культуры. Понимаемой предельно широко, вбирающей в себя конкретные запрещенные тексты, лежащие на полках фильмы, остановленные спектакли, «отмененные» фигуры ученых уровня Андрея Сахарова. Которого Горбачев демонстративно вернул в 1986-м из ссылки в Горький.

Елена Боннэр и Андрей Сахаров после возвращения из горьковской ссылки. Фото: Юрий Рост

Все это он делал не потому, что «гуманитарная политика» была ядром его программы, не потому, что он тогда был как-то лично расположен к диссидентам или эмигрантам. Чего не было, того не было: в начале горбачевского правления Марченко умер в лагере, так и не выйдя из голодовки, а вопрос о некрологе «парижскому» прозаику Виктору Некрасову решался на уровне Политбюро. Все это происходило только потому, что задача снять запреты была осуществимой, результат — мгновенным и заметным. В отличие от экономики, партийного строительства и (поначалу) — от переговоров. По сути, ранний Горбачев не реформировал всерьез систему цензурных ограничений; он только лишь ослабил жим, сознательно или подсознательно возвращая ситуацию на довоенный, доафганский уровень — когда расцвел шестидесятнический «Современник», снова задышал кинематограф, выставка «Москва–Париж», которую готовили задолго до «ограниченного контингента», продемонстрировала городу и миру потенциальную открытость советского музейного пространства.

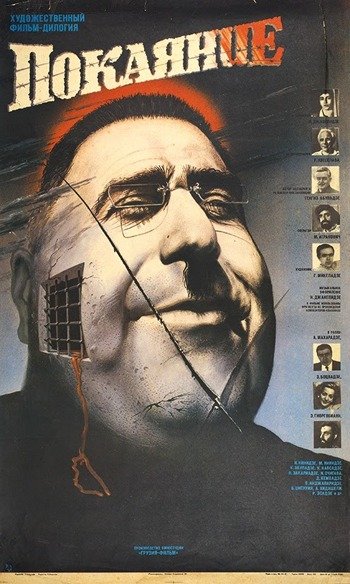

В свою очередь, культура, лишившаяся к 1985-му даже тех немногих послаблений, которые достались ей благодаря разрядке, готова была с благодарностью откликнуться на любой встречный жест. Не срывая резьбу и лояльно предъявляя результаты. От положенных на полку фильмов, главный из которых — «Покаяние» Тенгиза Абуладзе — стал зримым символом грядущих перемен, до возвращения культурного наследия, легализация которого началась в 1986-м с публикации юбилейной подборки Гумилева в массовом еженедельнике, носившем бодрое название «Огонек».

Здесь не время и не место для подробного рассказа, как и почему далекое литературное наследие, от Бунина до Мережковского и от Александра Бека до Василия Гроссмана, стало полноценным инструментом актуальной политики, активно поработало на сиюминутную повестку дня. Важно подчеркнуть три вещи.

- Первое. Между литературными журналами началось соревнование, кто под прикрытием невинного «возвращения забытых имен» сильней раздвинет цензурные границы.

- Второе. Афганская война, из тупиков которой выводила перестройка, так круто завела маятник запретов, что он не мог не сорваться и не пойти в противоположную сторону.

- Третье. Отменяя прежние отмены, перестройка созидала пространство общей свободы. Между тем, что в журнале «Новый мир» публикуется роман Пастернака «Доктор Живаго», и тем, что в Кремле созывается Первый съезд народных депутатов, обнаружилась странная связь. Как герой «Калевалы» делал пением лодку, лидеры перестройки отменяли запреты, создавая тем самым другую страну.

Почувствовав, что тема хорошо идет, Горбачев и Яковлев вошли во вкус; они отметили 1000-летие православия на Руси, создали комиссию Первого съезда по пакту Молотова–Риббентропа и как минимум не помешали основанию общества «Мемориал» (которое потом помешало властям РФ, была запрещено и ликвидировано), главное призвание которого — не просто восстановить всю полноту памяти о сталинских репрессиях, но гуманизация сознания после целого столетия кровавой классовой борьбы…

И те, кто сегодня шаг за шагом отменяют горбачевские отмены, с неизбежностью дезавуируют саму идею гуманизма.

Все должно быть пересмотрено, все должно быть преодолено. Если перестройка началась с культуры, значит, на культуре с неизбежностью зациклен будет и реванш. Если главным словом Горбачева стала «гласность», значит, их кодирующее слово — «управляемость»; если горбачевская политика вела к высвобождению, стало быть, они нацелены на закрепощение; он возвращал в легальное пространство тех, кого его предшественники выдавили за пределы публичного поля; они изгоняют из этого поля тех, кто в нем находился изначально. Если бы Горбачев запрещал, они бы назло — разрешали. Если бы он вообще не вовлекал в свою политику культуру, они бы занимались спортом, массовыми гуляниями, чем угодно, только не ею. Горбачев — вовлекал и вовлекался. Значит, магическое действие по волшебному преодолению перестройки, замораживанию революции и ее последствий предполагает переход в противофазу.

Этим, и едва ли не только этим, объясняется зацикленность эпохи десятых–двадцатых годов двадцать первого века на текстах, высказываниях, спектаклях, а теперь вот уже и стихах. Когда-то многие недоумевали: зачем было давать отмашку на бессмысленное дело Серебренникова? Какой политический прок? Влияние на узкий слой, неучастие в прямой борьбе, невмешательство в прямую политику… Сегодня этот же вопрос возникает в связи с делом Жени Беркович и Светланы Петрийчук. Зачем их арест? Зачем показная жестокость? Чем они угрожают системе? Ничем. Но неправильно поставленный вопрос не имеет правильного ответа. Не зачем, а почему.

Потому что важна не суть, а символ. Потому, что каждый сегодняшний жест должен снова, снова, снова дезавуировать перестройку, заговаривать зубы истории.

Горбачев возвращал Любимова, Войновича, Шемякина — мы выдавим Туминаса, Шендеровича (ныне —«иноагент»), Крымова. Он выводил на официальные концертные площадки не только Юру-музыканта, но и «Машину времени», и Гребенщикова (ныне —«иноагент»), мы отправим тех, кого получится, в изгнание, а кого не выйдет — приглушим. Перестройка вывела на телевидение поколение послевоенных философов, от Мамардашвили до Левады, Щедровицкого, Грушина, Карякина, Зиновьева (называю имена подряд, не ранжируя). Значит, Кагарлицкий будет экстремистом и отправится в кутузку. Потому что опасен? Отнюдь. Потому что надо заколдовать горбачевскую революцию, сделать бывшее небывшим, значимое незначимым, а незначащее объявить значительным. Так волхвования своеобразного мыслителя Дугина начинают звучать как доктрина спасения; вы нам предлагали Померанца с Пятигорским, получите вместо них, кого назначим. И распишитесь.

Социолог и политолог Борис Кагарлицкий (признан в РФ иноагентом) во время заседания в Сыктывкарском городском суде. Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

Еще и еще раз: бывают созвучия, основанные на смежности, бывают — на противоположности. Культурная политика сегодня направлена не против конкретных деятелей искусства или против современного театра и кино как таковых; это направлено против перестройки. Такой далекой и такой пугающей. Вожди реванша думают, что владеют будущим, а на самом деле никак не выскочат за пределы горбачевского шестилетия и просто топчутся на его окраинах.

Какой вывод из этого можно сделать?

Что бесполезно с ними спорить. Нужно просто быть солидарными с теми, кто попал под раздачу. Помогать. Защищать. И составлять список предстоящих отмен.