Ретушь: «Горби»

Клуб «Поэзия» возник в Москве в 1985 году и просуществовал до середины 90-х. Он объединил широкий круг московских неподцензурных поэтов, которых критики называли «новой волной», «параллельной культурой», «гражданами ночи» и т.п.

В клубе мирно сосуществовали концептуалисты, полистилисты, метаметафористы, постакмеисты, иронисты и просто поэты.

Здесь сошлись наиболее яркие звезды тогдашнего московского поэтического андеграунда — Пригов, Арабов, Искренко, Еременко, Иртеньев, Рубинштейн, Бунимович, Гандлевский, Айзенберг, Сопровский, Тучков, Аристов, Шатуновский, Байтов, Кацов, Гуголев, Туркин и многие другие.

К клубу примыкали прозаики, музыканты, художники и прочие деятели неофициальной культуры.

Филиалы клуба создавались в Ленинграде, Свердловске и других городах.

Случай в ДК «Дукат»

Пока ламбурим, а там посмотрим,

Куда искусство нас приведет…

Николай Байтов

Однажды осенью, в час самого заурядного заката, в Москве, на тихой улице Гашека, что близ метро «Маяковская», редкие прохожие с изумлением наблюдали, как толпа ломится в двери Дома культуры табачной фабрики «Дукат». Скромная афиша, висевшая у входа, сообщала о вечере некоего клуба «Поэзия».

Час спустя с объявленного начала удалось собрать ошалевших поэтов. Гул не затихал, я вышел на подмостки. Зал на полтыщи мест был переполнен, сидели на полу перед сценой, забили все проходы, стояли вдоль стен, толпились в дверях… «Люди разве что с люстр не свисали», — свидетельствовал в мемуарах всегда трезвый Д.А. Пригов. Мне показалось, что свисали.

Дмитрий Александрович Пригов. Фото: Виктор Великжанин / ТАСС

Наэлектризованный зал встречал на «ура» все, включая довольно сложные, отнюдь не «эстрадные» тексты. Бесконечный поэтический марафон должен был завершиться перфомансом не помню какой группы. Следуя хрестоматийной традиции футуристов, они предприняли попытку забрызгать водой первые ряды слушателей. Освещавшие сцену софиты, закрепленные вдоль рампы, начали взрываться…

Перфомансисты растворились в клубах дыма. Выйдя к микрофону, я увидел, как одновременно возникшие во всех дверях милицейские наряды, несмотря на некоторые трудности движения по телам сидевших в проходах любителей поэзии, неумолимо продвигаются к сцене, и объявил: «На этой оптимистической ноте мы завершаем наш вечер».

В ту же ночь о загадочных поэтах сообщили «вражьи голоса», а с утра по Москве потекли не только слухи, но и цитаты из стихов — сплошным потоком, еще без разделения на авторов.

Кирилл Ковальджи, который за все это безобразие отвечал как официальное литературное лицо, ходил объясняться по поводу скандального вечера «по инстанциям». Но это были уже судороги системы — в перестроечной суматохе инстанции сами не знали, как себя с нами вести.

Центр мира на краю Москвы

Летел я вслед за Горбачевым

Из ниоткуда в никуда,

И не представить нипочем вам

То ощущение…

Игорь Иртеньев

Клуб «Поэзия» — это история про время, когда не только все сошлись, но и всё сошлось. Редко, но так бывает. Все светила выстраиваются в нужной конфигурации, все карты ложатся как надо, и уже не просто может что-то произойти, а не может не произойти.

Впрочем в чумовой перестроечной атмосфере все возникало как будто само собой. Помню, однажды невесть откуда взялась «ночь искусств» — но не как сегодня, а без решений, постановлений и прочей бюрократической канители. «Граждане ночи» повылезали из всех щелей, из всех подвалов, шлялись по Москве ночь напролет — еще туда надо зайти, там почитать, там послушать, там посмотреть.

Незабываемый воздух свободы, не в политическом даже смысле или поэтическом, а свободы вообще, свободы личностной, творческой, человеческой. Казалось возможным все.

Приблудившийся к нам той ночью французский поэт, обалдев от происходящего, признался, что видит такое впервые.

— Это же как у вас в Париже, богема там и прочее, — неуверенно возразил я, еще ни разу не побывавший к тому времени за стремительно рушившимся «железным занавесом».

— Да что ты, у нас ничего подобного не бывает, да и быть не может…

Ответ француза только подтвердил тогдашнее мое ощущение, что центр мира — здесь. Там, где я, там, где мы, — там и центр мира. Да хоть в случайной жилконторе на краю Москвы, в подвале, где в самые первые месяцы перестройки, как только это стало возможным, один странноватый молодой человек Леня Жуков, которого никто до того не видел и не слышал, зарегистрировал некое объединение — клуб «Поэзия» (над названием второпях не особо заморачивались). Не было еще в помине интернета, соцсетей, всех нынешних информационных пузырей, да кроме домашнего телефона вообще ничего не было, и тем не менее все тут же все узнали, и вот уже все набились в этот подвал.

Поэзия — дело одинокое, но это было недолгое удивительное время взаимопритяжения, «сведение несводимого» — как диагностировал тогдашний андеграунд Михаил Айзенберг. Многие и до того были так или иначе знакомы, было немало пересечений, но тут нарисовались сразу все — чудики, маргиналы, таланты, гении, социопаты, городские сумасшедшие. Одни зависали в клубе практически круглосуточно, другие появлялись изредка, мелькали, примыкали, вступали и выступали. И хотя в пародийном уставе клуба утверждалось, что «членом клуба «Поэзия» считается любой, написавший не менее восьми строк о свойствах страсти», в критический момент возник даже такой вполне советский атавизм, как худсовет.

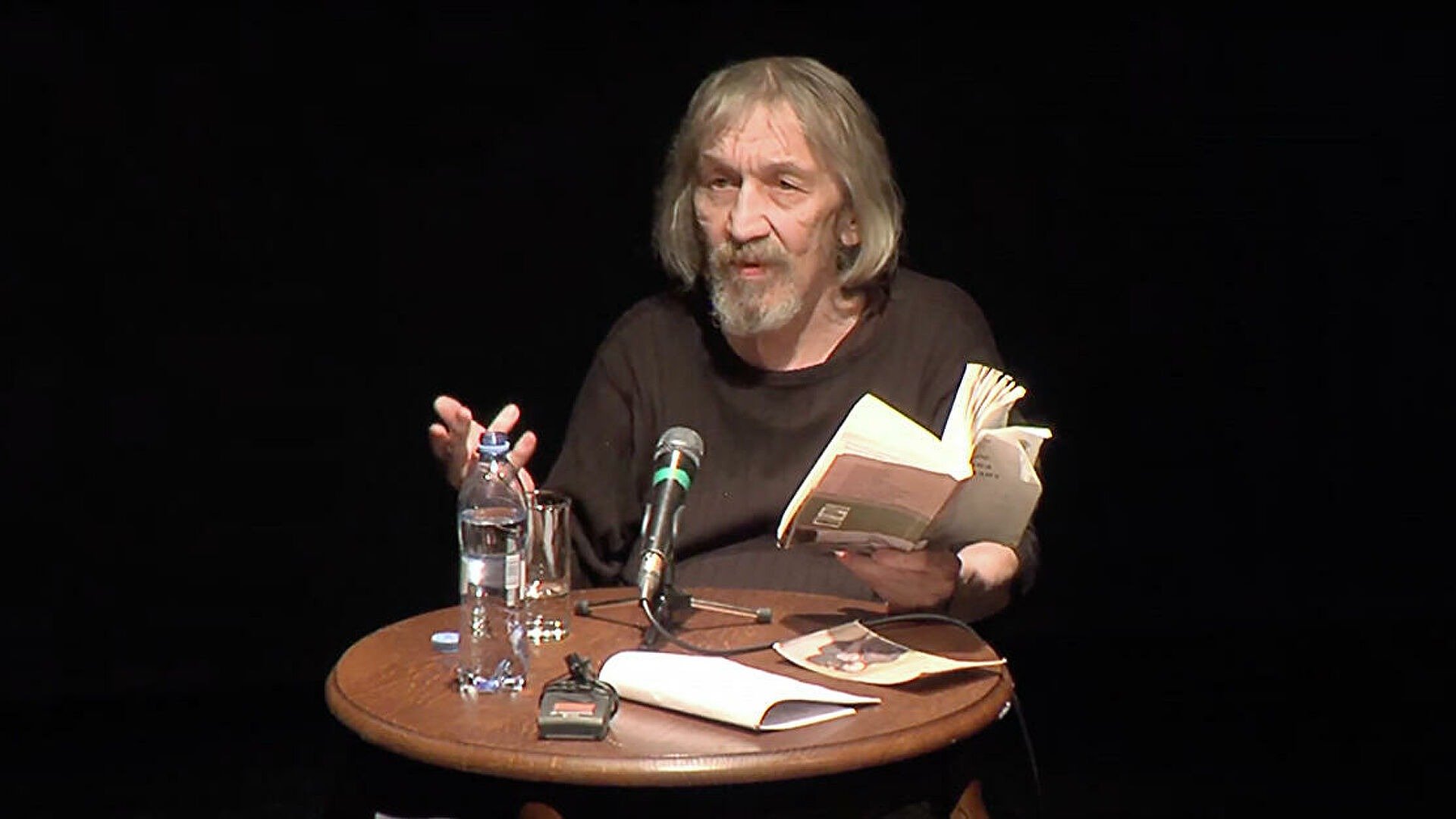

Юрий Арабов. Скриншот youtube.com

«Помню рукопись одного парня по фамилии Запоев, — вспоминает об участии в этой курьезной затее Юрий Арабов. — Фамилия мне сразу понравилась, стихи тоже… И вдруг Пригов возьми и брякни: «Запоева больше нет. Запоев тяжело умер». — «Как так?!.» — «Он сменил свою фамилию на Кибиров».

Вслух

И вот уже партер перерастает в гору,

подножием своим полсцены охватив,

и, с этой немотой поддерживая ссору,

свой вечный монолог ты катишь, как Сизиф.

Иван Жданов

Клуб был недолговечной и непрочной, но естественной формой кристаллизации параллельной культуры, выходом уже не из, не за, а к.

К читателю, хотя тогда еще — к слушателю. Публиковать нас еще не решались, но чтения-выступления шли чуть не ежедневно. Вообще-то после «Дуката» выступать нам вроде как запретили, но никакие запреты уже не работали.

Аудитории были самые разные, маленькие, большие, центровые и не очень, но никогда — ни до, ни после — не встречал я такой живой и в то же время адекватной реакции на каждое слово поэта. А ведь звучала не только и не столько стихотворная публицистика, но непривычные, зачастую и просто очень непростые тексты. Тем более для восприятия на слух.

Недолгое необыкновенное время, когда люди были готовы на усилие ради постижения.

Вслушивались в головокружительную метафизику Парщикова, вникали во все ювелирные нюансы концептуалистских картотек Льва Рубинштейна, совершали головокружительные переходы от карнавала к трагедии с Андреем Туркиным, драматически рано ушедшим Иванушкой-дурачком и одновременно Соловьем-разбойником русской поэзии: «А птицы вжик по небу, вжик! / Как будто пули. / Когда нам дали эту жизнь, / Нас обманули».

Александр Еременко. Театр «Мастерская П. Фоменко» / YouTube

Незадолго до того получивший в честном соревновании титул «Король поэтов» Александр Еременко чеканил: «Мы сейчас, как всегда, попытаемся снова свести / траектории тел. Вот условие первого хода: / если высветишь ты близлежащий участок пути, / я тебя назову существительным женского рода», — и чуял притихший зал, что это — не абсурдный набор канцеляритов, бюрократической тарабарщины и цитат из школьных учебников, а пронзительное объяснение в любви, чистая лирика, мучительно продирающаяся по заизвесткованным, забитым словесным шлаком кровеносным сосудам родного языка.

Опавшие листья русской поэзии

Как Ты музыкою синей

Этих троллей наделил…

Сергей Гандлевский

Год спустя все-таки рискнули нас напечатать, да еще в журнале «Юность» с его тогдашним тиражом в несколько миллионов экземпляров. Однако не в привычном разделе «Стихи», а (как бы чего не вышло) — под специально для этой акции придуманной рубрикой «Испытательный стенд».

Я зашел за авторскими экземплярами в редакцию, там стояли на полу в коридоре три больших холщовых мешка с письмами. Это была реакция читателей на первый «Испытательный стенд». Спросили мрачно и ревниво: «Может, заберете? Деть некуда». Я взял наугад несколько писем из тех, что лежали сверху. Там было и про гениально, и про чудовищно, и про, наконец, свежий воздух, и про похороны русской поэзии.

Сразу же появились разгромные статьи в официозе, где сообщалось, что все мы — «опавшие листья русской поэзии» (номером раньше в той же газете про Бродского, получившего тогда Нобеля, писалось примерно то же самое), но тут уже и другие, иногда совершенно неожиданные издания рискнули публиковать непривычные тексты поэтов «новой волны» — от ведомственной газеты «Советский цирк» до многотиражной «Сельской молодежи».

Сергей Гандлевский. Фото: соцсети

Это было время, когда на страницах литературных журналов появилось отнюдь не только наше безбашенное поколение, но и весь самиздат и тамиздат, вся неподцензурная русская классика — Платонов, Набоков, Шаламов, Бродский, Солженицын, Мандельштам… И рядом, на соседних страницах — мы.

Помню, как мои стихи попали в один такой стремный номер. Казалось, вся Москва уткнулась в этот журнал — в вагоне метро, в очереди в парикмахерскую, к врачу в районной поликлинике… Каждый раз я ревниво заглядывал через плечо. Увы. Журнал был открыт не на моих страницах.

К дебютным публикациям традиционно полагались небольшие предисловия, напутствия мэтров. Еще один советский атавизм. Однако и тут все смешалось, перепуталось — где мэтры, где сантиметры. Пригов, с ходу перешедший в классики из «молодых поэтов» (так по привычке называли поэта любого возраста, которому был перекрыт выход в советскую печать), написал текст перед моими стихами для журнала «Театр», а я ему, чуть позже, — для его публикации в только возникшей «Новой газете»…

Она утонула

Кто насмерть, а кто схоронится,

кто вякнет, кто ляжет на дно.

И нашей ползучей границы

растет нефтяное пятно.

Юлий Гуголев

Клуб «Поэзия» — это, конечно, яркий момент выхода на литературные просторы «поколения дворников и сторожей», которых ревнивые шестидесятники тут же метко прозвали «восьмидерастами». Но именно — момент.

Центростремительные силы времени и места вскоре сменились более естественными для поэтов силами центробежными. Внутренне состоявшимся и состоятельным литераторам, многие из которых пришли в клуб с самыми, может быть, знаменитыми впоследствии своими текстами, оказалось достаточно одномоментного общего импульса. Вскоре литературная жизнь стала у каждого своей. Индивидуальной. Штучной.

Свои книги, свои выступления, свои премии, свои кризисы, своя судьба.

И все же, глядя на происходившее тогда сквозь призму прошедших времен, понимаешь, что главным в распаде клуба стало все же не это.

Необходимое признание. Я никогда не отличался прозорливостью в своих прогнозах. Жил как жил, не ждал никаких перестроек, а тут, как сказано в известной книге, «это было навсегда, пока не кончилось». А на исходе недолгих перестроечных 80-х, в период полных залов литературных вечеров и пустых полок магазинов, как-то на вопрос из зала, чего еще ждать, ответил, что для меня все уже произошло, можно жить как хочешь, читать что хочешь. «А колбасы не будет никогда!» — наивно заполировал я наивный свой спич.

И буквально тут же наступили 90-е, и на прилавках появилась вожделенная колбаса, правда, в связке с путчами, сумасшедшей инфляцией и рухнувшим нерушимым Союзом.

Однако распалась не только советская империя, но и нематериальная, параллельная и одновременно перпендикулярная ей империя смыслов, где слово значило много и стоило дорого. Бывало, что и жизнью платили.

Свято место, как известно, не бывает пусто. Появились новые красивые слова: ваучер, авизо, рэкет, секвестр, дефолт. Они манили своей нездешностью и, как вскоре выяснилось, тоже стоили очень дорого, но это был уже совсем другой мир, определяемый местами в попсовых хит-парадах и индексом Доу-Джонса.

А что же случилось с литературной Атлантидой? Она утонула.

В режиме бродячей собаки

Полистилистика

это когда я хочу петь а ты хочешь

со мной спать

и оба мы хотим жить

вечно

Нина Искренко

В ситуации полураспада клуб продолжал некоторое время влачить свое призрачное, фантомное существование, изредка ошарашивая праздных москвичей своими акциями, проходившими, как писали в афишах, «в режиме бродячей собаки». Клуб жил благодаря неиссякаемой творческой энергии Нины Искренко, которую Андрей Вознесенский справедливо назвал «душой клуба». А сама Нина была уже мучительно и смертельно больна. Она затевала литературные акции невесть где, в совершенно безумных местах — на Кольцевой линии метро, в очереди в свежеоткрытый Макдоналдс, среди птеродактилических скелетов палеонтологического музея, в ерофеевской электричке Москва–Петушки, на катке Патриарших прудов.

Нина Искренко

Это был праздник вопреки, праздник во что бы то ни стало, он не всегда удавался, иногда казался нелепым и недостаточно праздничным не только зачуханным и хмурым пассажирам электрички, но и нам, друзьям-поэтам… Но Нина ушла — и праздника не стало.

С ее смертью в 1995 году закончился и клуб «Поэзия», и наша затянувшаяся поэтическая молодость. Как точно заметил Юрий Арабов, «клуб «Поэзия» — ювенильная греза русских мальчиков, которые однажды все-таки выросли. <…> Так что клуб «Поэзия» в некотором смысле — явление вечное».

P.S.

Казалось, время, когда в отечестве моем поэтическое слово снова станет значимым, не наступит уже никогда. Но это казалось мне, которому (см. выше) прогнозы никогда не удавались.

С нынешним грозным движением тектонических плит пришло и время стихов. Оказалось, сказанное Генрихом Гейне два столетия назад: «Когда мир раскалывается, трещина проходит через сердце поэта», — это не расхожая банальность, стертая в хлам постоянным цитированием. Это правда.

Мир раскололся, и стали слышны трагические голоса поэтов.

Бог помочь вам, друзья мои.

2023, Москва