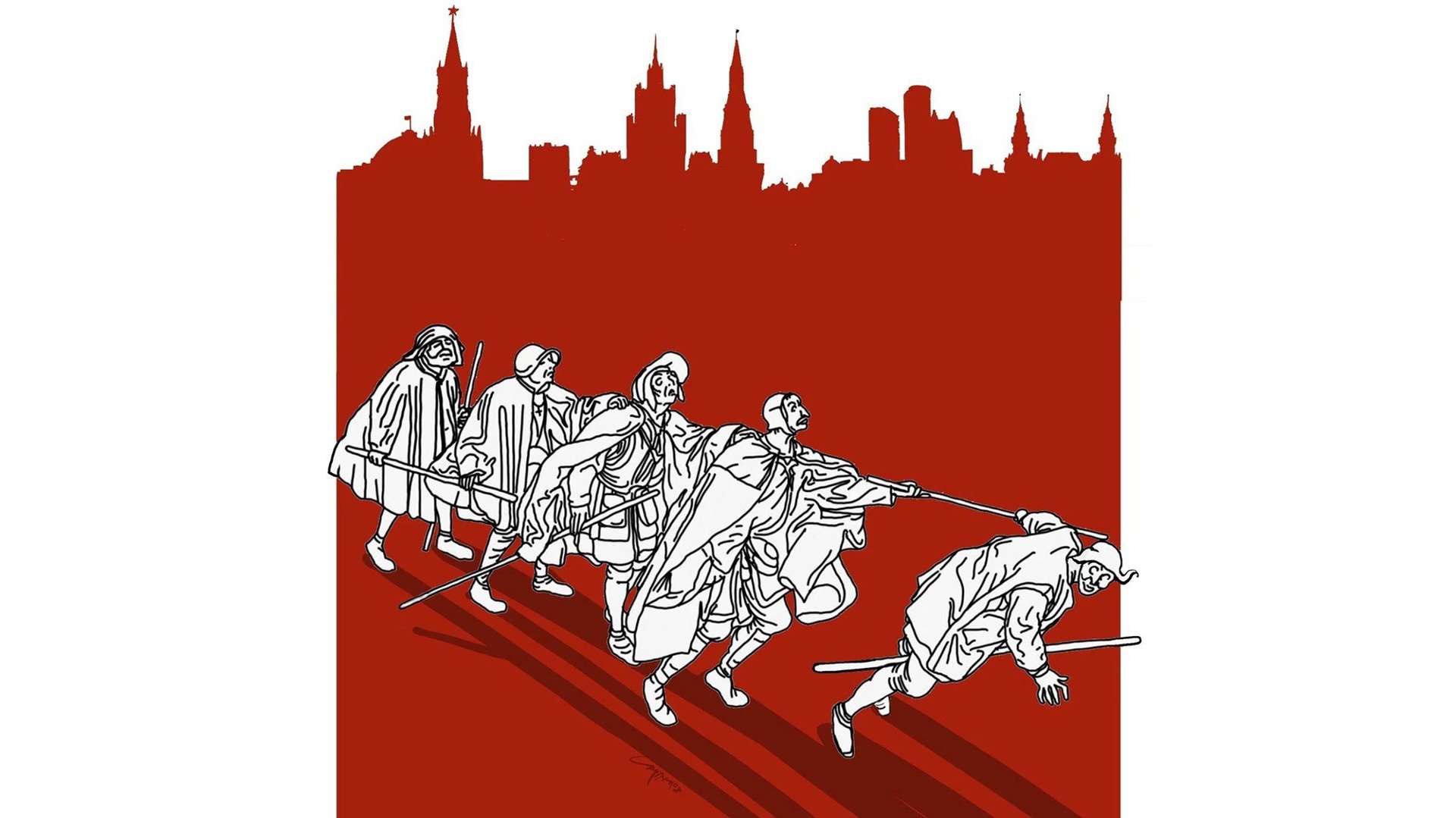

Петр Саруханов / «Новая газета»

Сегодня мир столкнулся, как определяют это состояние некоторые эксперты, с мультикризисной ситуацией, содержащей в себе не менее трех планов.

Три мировых кризиса

На фоновом, заднем плане — чрезвычайная экологическая ситуация, исправлением которой ни одно правительство не готово заниматься в адекватных масштабах, продолжая работать по старым моделям экономического развития, нацеленным на рост производства и потребления.

Более видное место в информационной повестке занимает геополитический кризис, в ходе которого во многих регионах мира вновь активизируются неурегулированные конфликты: Россия–Украина, Армения–Азербайджан, Израиль–Палестина, Китай–Тайвань, и это только самые заметные из них. Можно дискутировать о том, разрушило ли решение Москвы начать военные действия против Украины негласное табу на ведение войн по канонам прошлого, — однако для Запада, утратившего привычку не только готовиться к войне, но и просто допускать ее возможность, дело обстоит именно так. При этом на так называемом Глобальном Юге про войну никогда не забывали. Можно также вести дискуссии о том, насколько способность российского режима противостоять санкциям и изоляции от Запада подтолкнула к рискованным шагам и других международных акторов, которые сочли, что снижение западного влияния на международной арене даст им больше пространства для маневра. И даже, если российско-украинское противостояние продемонстрировало, по крайней мере на начальном этапе, единство Запада (в настоящее время подвергаемое испытанию на прочность), оно подтвердило и то, что у США все меньше возможностей диктовать правила международного поведения многим странам мира, которые отказались разорвать связи с Москвой и для которых поражение России неприемлемо, поскольку будет слишком явно воспринято как победа США.

И здесь возникает третий план кризиса — внутриполитический. Сложившаяся на Западе либерально-демократическая система — многозначный термин, применимый не только к США и Европе, но и к миру Глобального Севера в целом, включая Японию и Южную Корею, а также к трансатлантическим институтам, таким как НАТО, и подразумевающий некий набор политических и философских ценностей, — переживает кризис беспрецедентного масштаба. Иногда его сравнивают с предшествующим большим кризисом, поразившим либеральные общества в тридцатые годы ХХ века, когда и политический кризис, особенно в Веймарской республике, и мировой экономический коллапс открыли путь нацизму и Второй мировой войне. На этот раз сюда следует добавить экологический кризис, а также то, что мы живем в глобализованном мире, где многие страны так называемого Глобального Юга тоже бросают вызов либеральной модели из-за ее провалов (реальных или мнимых), в том числе из-за того, что она была основным вектором колониализма.

Вызовы либерализму

Если сосредоточить внимание на Европе и США, то можно заметить конвергенцию разнообразных системных трансформаций, бросающих сегодня вызовы либерализму и часто обозначаемых такими понятиями, как «автократизация», «деградация демократии» и «нелиберальность» (illiberalism). Тот многоплановый кризис, который переживает либерально-демократическая система в Европе и США, сводится к следующим основным четырем процессам:

- Начиная с восьмидесятых годов ХХ века неолиберальные экономические меры разорвали взаимосвязь между ростом экономики и благосостоянием средних классов, внеся свой вклад в пауперизацию широких слоев населения — как в материальном, так и символическом смыслах. Этот разрыв обострили процессы глобализации, в результате которых средние классы оказались зажаты между космополитическими глобализованными элитами, способными использовать преимущества «мира без границ» (но только для себя), и растущим развивающимся миром во главе с Китаем и другими странами, предлагающими более дешевую рабочую силу и конкурентные преимущества в производительности.

- Начиная с 2000-х годов резко ускорившиеся технологические и медийные трансформации сформировали среду, в которой у граждан возник запрос на быстрые реакции, тогда как демократические механизмы по определению работают медленно, ибо нуждаются в достижении консенсуса и баланса интересов. Эта среда к тому же разрушает иерархию знаний и доверия, открывая широчайший рынок индивидуальных мнений, которые в социальных сетях представляются как равноценные друг другу. Это, в свою очередь, усугубляет недоверие к формальным институтам представительства, в том числе к науке, и создает контекст «постистины» — подчас в его худшем варианте, а именно в контексте конспирологических теорий. Коммерчески ориентированные алгоритмы больших технологических систем подчеркивают поляризацию и радикализм в высказываниях, способствуя тем самым разрушению гражданского консенсуса и единства, на которых зиждется гражданское общество.

- На собственно политическом уровне структуры представительной демократии, судя по всему, частично утратили привлекательность, а их самообновление затруднено: в большинстве западных демократий члены парламента избираются из верхних эшелонов общества, часто из семей с заведомо привилегированной траекторией жизни с точки зрения социального, а иногда и финансового капитала, в то время как нижние слои среднего класса, особенно рабочие — «синие воротнички» — и крестьяне почти полностью лишены политического представительства. Прежняя меритократическая система продвижения по социальной лестнице, существовавшая в течение трех десятилетий после Второй мировой войны, судя по всему, парализована. Отсутствие политических альтернатив и ощущение того, что социал-демократия не смогла бросить вызов неолиберализму, а лишь приспособилась к нему, породили политическую апатию и высокий уровень электоральной пассивности, особенно среди молодежи.

- Наконец, феномен «культурных войн», возникший в политическом ландшафте США с 1970-х годов, был экспортирован в другие страны мира и особенно Европы. С одной стороны, левые движения призывают к созданию более инклюзивного общества в плане гендерного равенства, прав ЛГБТ+, интеграции мигрантов и предлагают глобальную критическую переоценку колониального прошлого Европы и иерархий неоколониальных символов. С другой стороны, активизировались ультраправые и национал-популистские нелиберальные движения, призывающие затормозить изменения или даже обратить их вспять. Они отстаивают белую христианскую идентичность (пусть даже в виде светской христианско-культурной идентичности) и классическую иерархию ценностей в отношении гендерного баланса, гетеросексуального брака и семьи, а также существование ядерного государствообразующего этноса, с которым мигранты могут ассимилироваться, но не могут конкурировать.

Власти Лос-Анджелеса сносят лагерь для бездомных на набережной Венис-Бич. EPA

Нелиберальная волна

Как видно из этого краткого обзора, существуют структурные причины, приводящие к серьезным проблемам западной либерально-демократической системы. Электоральный успех нелиберальных лидеров во многих ключевых странах Западной Европы и США — это лишь вершина айсберга, результат описанных трансформаций, но он в то же время ускоряет кризис, усугубляя поляризацию и нестабильность. Эта нелиберальная волна имеет свои контекстуальные особенности, связанные с политической культурой каждой страны.

В Западной Европе ультраправые лучше адаптируются к демократическому и либеральному контексту:

- они могут поддерживать гендерное равенство и даже порой права ЛГБТ+, выступая против мигрантов-мусульман, как, например, в Нидерландах;

- играть по правилам представительной демократии, как действует, например, «Национальное объединение» Марин Ле Пен в Национальном собрании Франции;

- следовать экономическим правилам ЕС, как правительство Джорджи Мелони в Италии.

После неудачного опыта «Брекзита» целью нелиберальных движений становится уже не выход из ЕС, а трансформация его изнутри при поддержке польского (во всяком случае, до последних парламентских выборов. — Ред.) и венгерского режимов, у которых для такой трансформации свои резоны. В более широком смысле во Франции, Италии, Испании, Германии, Швеции и некоторых других странах национал-популистские, нелиберальные или ультраправые партии в последние годы стали настолько сильны, что изменили превалирующий политический дискурс, вошли в правительственные коалиции, контролируют крупные министерства, влияют на политику своих стран, а где-то уже просто правят. Их воздействие на политическую культуру неоспоримо:

западноевропейское общественное мнение стало менее благосклонно к притоку мигрантов, активнее поддерживает ограничения на въезд и постоянное жительство, разделяет ощущение того, что оно больше не «контролирует» принятие политических решений как на национальном уровне, так и на уровне ЕС.

В США президентство Дональда Трампа подтвердило высокую степень сопротивляемости федеральных институтов нелиберальным преобразованиям (за вычетом судебной системы и в наибольшей степени затронутого ими института — Верховного суда). Однако на уровне штатов, а также на муниципальном и низовом уровнях осуществляются массовые попытки подрыва либерально-демократических устоев — их называют стратегией «медленной революции». Усугубилась застарелая поляризация американского общества и его традиция культурных войн, в том числе вокруг таких привычных тем, как контроль за оружием и аборты, к которым добавились новые — изменение климата, критическая расовая теория (ее сторонники настаивают на том, что расизм коренится не в биологических, а социальных предубеждениях и институтах. — Ред.) и другие.

Нелиберальный проект бросил вызов даже конституционному порядку, вылившись в штурм Капитолия США 6 января 2021 года, и на сегодняшний день Республиканская партия не в состоянии сформулировать какую-то новую консервативную позицию, которая не была бы трампистской. Каковы бы ни оказались результаты президентских выборов в США в ноябре 2024 года, поддержка нелиберальных течений будет чрезвычайно высока и станет вызовом внутриполитическому порядку.

Нелиберальный ответ, идущий из стран Центральной и Восточной Европы, среди которых лидируют Россия, Польша (опять же, по крайней мере, до последних парламентских выборов. — Ред.) и Венгрия, свидетельствует о том, что политический проект установления европейского порядка после 1989 года, заключавшийся в быстром внедрении неолиберальных норм с перспективой реинтеграции Европы, провалился — по крайней мере, частично.

Сторонники Дональда Трампа собрались на ступенях Капитолия в Вашингтоне. Фото: Zuma \ TASS

Конечно, нельзя сказать, что посткоммунистические общества не жаждали перемен. Они, безусловно, стремились к ним, но масштабы этой попытки перехода и ее социально-экономические и культурные последствия оказались куда серьезнее, чем предполагалось. Неоднозначность присоединения к «Западу» в институциональном, политическом, экономическом, стратегическом и философском плане, предполагающая интеграцию в постмодернистское либеральное общество, сделала его опасным идеологизированным предприятием с неопределенными результатами, сопряженным с противоречиями, разочарованиями и обидами.

Такой переход породил обратную реакцию — взгляд сквозь постколониальную призму: постмодернистские либеральные мировоззрение и ценности интерпретируются как навязанные из-за рубежа без учета символических и сущностных аспектов имеющихся в этих странах фундаментальных властных иерархий. В такой модели посткоммунистические общества рассматриваются в качестве учеников «Запада», а не сотворцов новой Европы. Для российской и центральноевропейской элиты это неприемлемо, поскольку они считают себя архитекторами порядка, сложившегося после окончания холодной войны, и хотят, чтобы их голос был услышан. Поэтому нынешнюю нелиберальную реакцию, исходящую из европейского региона, следует рассматривать как попытку фактически вернуть себе самостоятельность и субъектность. Несмотря на массовый характер, эта реакция наблюдается не во всем регионе; можно также (по крайней мере, в настоящее время) указать на те общества, что формулируют свою самостоятельность и субъектность с помощью и во имя западного либерального проекта, — например, на Украину.

Российский след

Примечательно, что российская реакция уникальна по своей глубине, масштабам и степени насилия — она ясно оформилась первой, и Путин, бесспорно, сыграл роль предвестника гораздо более широкой нелиберальности. Но на самом деле она не так уж и уникальна.

- Во-первых, эта реакция имеет глубокие корни в собственных идеологических продуктах Запада; многое в современной российской позиции проистекает из палеоконсерватизма и идеи культурной войны как нового поля битвы для политических диверсий.

- Во-вторых, хотя Россия, возможно, и уникальна по масштабам своего ревизионизма, дошедшего до вступления в боевые действия, но она не одинока в своих нелиберальных начинаниях. Польша, Венгрия и Сербия выступают с довольно схожим идеологическим репертуаром, чему не мешает, как в случае Польши, членство в абсолютно противостоящих России геополитических союзах. Словакия, Болгария и даже Словения и Хорватия в отдельные периоды проходили через аналогичные фазы, хотя и не консолидировались в нелиберальные авторитарные режимы.

Идеология и геополитика не пересекаются: нелиберальные Италия Мелони и Польша под «Правом и справедливостью» (PiS) твердо стояли на стороне трансатлантического Запада, тогда как другие нелиберальные проекты, от французского «Национального объединения» до «Альтернативы для Германии» (AfD) и от Будапешта до Белграда, демонстрировали более пророссийские симпатии.

Видеть за этим глобальным нелиберальным сдвигом «невидимую руку» России — ошибка, даже если в нем и отслеживаются в какой-то степени транснациональные связи, идеологические заимствования, зеркальность и солидарность.

Нарастающий протест против либерализма, предлагаемого в качестве наилучшей системы мирного управления миром, имеет куда более глубокие корни, чем предполагаемое влияние России.

Важно, что западная модель в значительной степени утратила свою всеобщую привлекательность как в экономическом, так и в культурном плане. Хотя Кремль, безусловно, стал одним из первых образчиков автократизации и, возможно, показал путь некоторым другим акторам, причины ширящегося неприятия либерализма носят системный характер и не связаны с Россией. Происходит постоянная эрозия ценностей Просвещения и возврат к шмиттианской секулярной политической теологии, в которых нынешние (военные действия) между Россией и Украиной — лишь вершина айсберга. Путь к переосмыслению либерализма или постлиберализма будет еще долгим, а три измерения кризиса останутся глубоко взаимосвязанными.

Автор: Анаис Клементе, независимый исследователь, Прага

Перевод: Дмитрий Ермолович