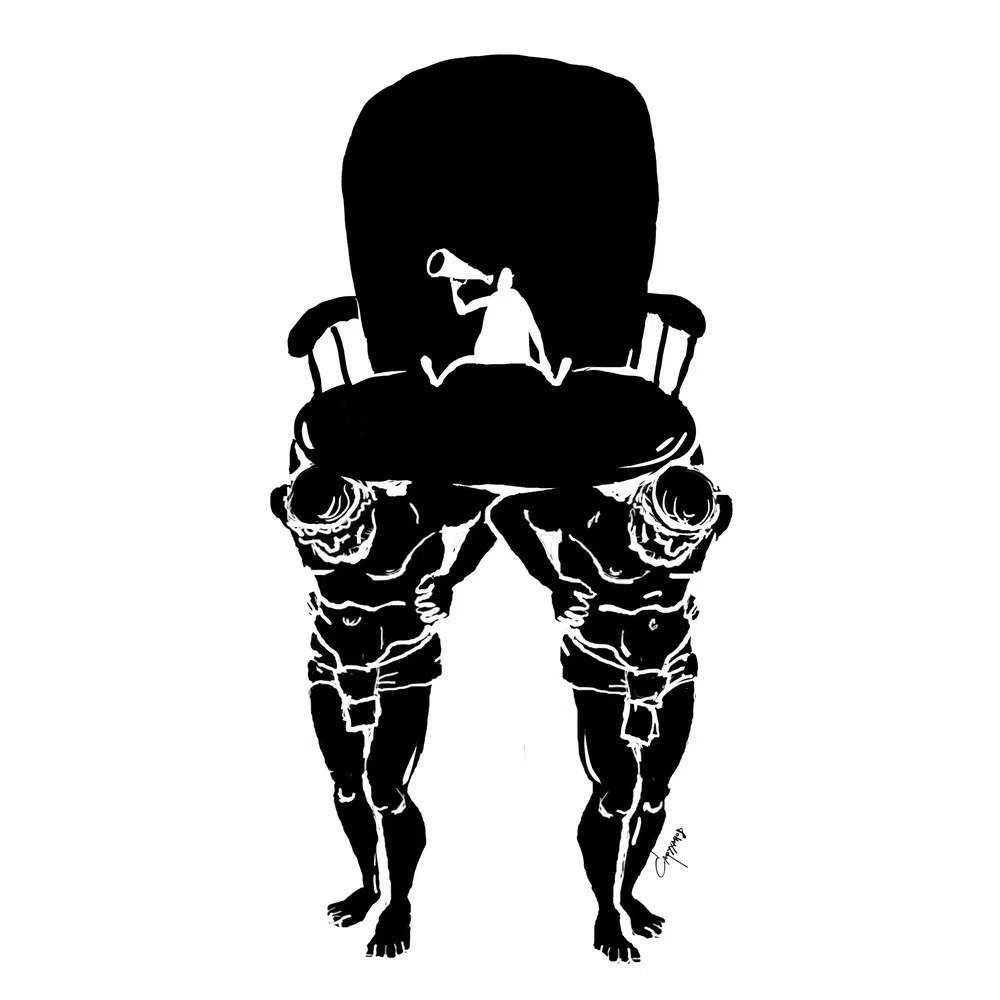

Петр Саруханов

Мы предлагаем вам размышления гражданина России о путях развития нашей страны после того, как нынешний морок развеется: уже пора об этом подумать. Это эссе — скорее тезисы для размышления. Отсюда такая плотность текста, такая концентрация мысли, такая насыщенность терминами, понятиями, отсылками к трудам классиков и современных авторов. Возможно, со временем эти тезисы можно будет развернуть в книгу.

Мы публикуем этот текст под псевдонимом, не объясняя причин, и надеемся на то, что он даст старт серьезному обсуждению нашего общего будущего, — и на то, что в этом будущем мы сможем указать имя автора.

Что такое национальные интересы

Сила государства — не только в его военной и экономической мощи, не только в размерах его территории, но и в том, что, как и зачем делается на этой территории.

Диалектика человеческой цивилизации особенно выпукло проявила свою амбивалентность в такие принципиально важные для развития человечества эпохи, как Осевое время (см. сноску 1) (1) (VIII–III вв. до н.э.), триптих Ренессанса, научной революции и Просвещения (1470–1770): с одной стороны, «большой взрыв» метапознания (от искусств, логики, философии и политической мысли до научных открытий и технологических инноваций), с другой — интенсивные и кровопролитные войны; триумфы созидания и акты самоповреждения; Homo Faber и Homo Ferus, человек творящий и человек одичавший, — тревожная и перманентная дуальность.

Ключевые вопросы смысла человеческого существования и места во вселенной с дилеммами: конкуренция и ко-эволюция, паразитизм и комменсализм, телеология и каузальность, жизнь и смерть, эрос и танатос, справедливость и общественное благо, свобода и социальная сплоченность — волновали/занимали умы и великих драматургов (от Эсхила, Софокла, Еврипида до Марло, Бенджамина Джонсона и Шекспира), и основоположников политической мысли (от Платона, Аристотеля, Фукидида, Полибия и др. до Никколо Макиавелли, Гуго Гроция, Томаса Гоббса, Джона Локка и др.). Две наиболее показательные концепции человеческой природы (как и мотивационной динамики) были дистиллированы триадами Фукидида «страх, корысть и честь/слава» и Томаса Гоббса «добыча/нажива, безопасность и репутация», а также конфуцианским «Ли» (Конфуций, Мэн-цзы) и легалистским «Фа» (Хань Фэй и Гунсунь Ян).

Труды французского юриста Жана Бодена, заложившие фундамент для определения государства как политического института и его национальных интересов, были существенным образом дополнены итогами Тридцатилетней войны в Европе 1618–1648 годов и подписанным Вестфальским миром вместе с его доктринами сепарации реализма в международных отношениях с идеологическими и религиозными концептами, динамического баланса сил со сдержками и противовесами, приоритетом суверенитета и территориальной безопасности, невмешательством государств во внутренние дела друг друга. Более зрелые и системные дефиниции государства мы находим в трудах Рудольфа фон Иеринга и его соотечественника Макса Вебера в конце XIX и начале ХХ века.

Три основные концепции теории международных отношений (реализм, либерализм и конструктивизм) дифференцируют и приоритизируют мотивы поведения/позицию государств на международной арене и их национальные интересы. Если для классического реализма (Ганса Моргентау и его последователей) национальный интерес — аккумуляция силы и власти; для структурного реализма, или неореализма (защитного — Кеннет Уолтц и др.; наступательного — Джон Миршаймер), — это безопасность; для либерализма — тотемный экзистенциализм ценностей, прав и свобод, демократическая концепция мира, экономической взаимозависимости государств и либерального институционализма, то для конструктивизма (Paragon, лучший образчик чего-либо — Альберт Вендт) — приоритизация социальной интерактивности, идеологий/культур/социальных норм/ценностей/идеалов.

Реализм нередко справедливо критикуют. Эта критика охватывает широкий спектр — от представителей либеральной школы до левой социалистической франкфуртской школы Эриха Фромма и Герберта Маркузе (иронизировавшими над реализмом как «каталогом неудач», «смешением данной реальности с реальностью», фатальным чувством трагедии и отсутствием прогрессивного видения будущего). Тем не менее реализм, в особенности классический реализм Ганса Моргентау (и целой плеяды блестящих интеллектуалов — Эдуарда Карра, Джорджа Кеннана, Раймона Арона, Роберта Гилпина, Арнольда Уолферса — и более поздних неоклассиков Ричарда Лебоу и Гидеона Роуза), актуален не только для диагностики системы или сети связей (Nexus/Web) международных отношений, не только для понимания внутренних сдвигов в той или иной стране, влияния иерархии ценностей и политической эпистемии элиты/лидеров на внешнюю проекцию силы этой страной, но и потому, что он чуток к динамике баланса силы, сдержкам и противовесам и, что фундаментально, — к вопросам морали и легализма. Дихотомичность Ганса Моргентау, его «автономии политики», дуальность этики/этоса и политики не лишают ценности его наследие для анализа сегодняшней динамики международных отношений.

Мои собственные изыскания и попытки дать определение силы/power (жесткой, мягкой, умной) как важнейшей части, piece de resistance, национального интереса государств (и России в частности) привели к более широким рамкам размышлений и отклонению от принятой в науке изысканности и лаконичности. Моя концепция силы/power — не только военная и экономическая мощь, не только грандиозность территории и ресурсов, географических преимуществ и численности населения, но и то, что мы делаем и как мы делаем на этой территории; не только наши достижения в том, насколько экологично энергия конвертируется в продукты, сервисы, артефакты и мемы, но и способы генерации, агрегации, конверсии и хранения информации (не углубляясь в концепцию it from bit (см. сноску 2) Джона Уилера и информацию как пятой формы материи Рольфа Ландауэра (см. сноску 3)); не только в суверенности власти и границ, но и в первичной суверенности граждан этой страны (думающих и действующих автономно). Сила государства также в силе его притягательности: в эффективности его институтов, в универсальности его ценностей, идеалов, национального духа и воодушевления, социокультурного разнообразия и целостной самоидентичности, интегрального/целостного образования (см. сноску 4), динамических амбиций. Его сила — в том, насколько оно каталитично/эффективно/ответственно в союзах и альянсах, в свободной циркуляции идей, в состязательности в политической и судебной системах, в прогрессирующем социальном капитале (доверии, сплоченности, взаимности и социальных навыках).

И да: доверие к стране вовне начинается с доверия внутри, с верховенства права и силы духа, моральной устойчивости, морального этоса нации.

Cостоявшиеся и успешные государства конкурируют не только за доступ к территории, ресурсам и технологиям, но и за время и будущее — наименее возобновляемые ресурсы. То, как государства реагируют на внешние и внутренние вызовы, поликризисы (климатические, технологические, пандемии, социальные кризисы с поляризацией неравенства, slowbalization — замедление глобализации, снижение объемов международной торговли и т.д.); то, как максимально эффективно они утилизируют необходимые средства для синхронного конструирования демократических, социальных/справедливых и зеленых/устойчивых обществ, — определяет их стратегическую жизнеспособность и привлекательность.

Очевидные напряжения глобальных политических струн, амплитудный отрыв технологической мощи человечества от его коллективной мудрости (дилемма Коллингриджа (см. сноску 5)), риторический ядерно-сабельный «джингоизм (см. сноску 6) инфантильности» некоторых акторов вкупе с деградацией морали/норм/правил и глобальных институтов, как и актуальная и всеобъемлющая задача их системной и функциональной перестройки — не являются предметом размышлений этого эссе. Не будучи радикальным мелиористом и солюционистом, я все же вижу пути уклонения от «неумолимости Великого фильтра (см. сноску 7)»; скорее я хотел бы проанализировать диалектику превратностей, которые претерпела Россия в прошедших десятилетиях, полных возможностей, оценить потенциал регенерации нации и сформулировать, в чем состоит национальный интерес России.

От редакции: К сожалению, стройную и продуманную автором структуру текста нам приходится в данном разделе эссе нарушить. Чтобы не выходить за рамки, определенные нынешними российскими законами, принятыми после начала СВО, мы вынуждены публиковать лишь его избранные фрагменты.

<…> Традиции экспансионизма (перманентного расширения фронтиров как способа их защиты), политического мистицизма, мессианской исключительности, преклонения перед милитаризмом, прославления долготерпения, способности великого народа переносить лишения и страдания (вкупе с особой духовностью) на протяжении столетий были закономерностями российской политики. Мифология вместо идеологии, реставрация прошлого вместо созидания будущего, аполитичные принципы (столь же токсичные, как и беспринципная политика) и тирания конформизма вместо социального динамизма и гражданской ответственности, калейдоскоп ресентиментов и манихейского (см. сноску 8) джингоизма (воинственные традиции демонстрации мускулов, как в воинственном новозеландском танце «хака», однако зачастую в отсутствие протеина) вкупе с незрелой риторикой, покрытой суицидально-апокалиптической рябью, —

вот характерные особенности политического монизма с его склонностью к принятию больших, быстрых и смелых решений, зачастую ведущих к большим, быстрым и резонансным национальным трагедиям.

Никогда еще в истории человеческой цивилизации наделение власти абсолютным правом решать, что приемлемо, а что нет, не заканчивалось благополучно с точки зрения политических последствий; политика слишком важна, чтобы безмятежно прокрастинировать, доверив ее политикам. Лорд Актон блестяще это сформулировал в письме к епископу Манделу Крейтону в 1887 году: «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно».

Петр Саруханов

От редакции: Что стало причиной случившегося с нами?

<…> С одной стороны, эрозия международных правил и норм, неэффективность и дисфункциональность глобальных институтов вкупе с негативным пацифизмом (мюнхенские традиции умиротворения) вместо эффективного сдерживания на ранних этапах <…>. С другой — социальная демобилизации «морального большинства» российского гражданского общества (и при этом высокая толерантность к лишениям вкупе с имманентной гетерономией — подчинением своей воли данной извне норме), сплавленная с мешаниной из решений на грани фола, амбиций, не соизмеряющих цели и возможности, из ошибочного принятия тактических надежд и ловкости за стратегическую проницательность и силу, из политического оппортунизма, безответственности и коллективного энтузиазма. Недооценка сил оппонента, переоценка собственных сил, <…> тактическая тонкость и дефекты операционного искусства привели ее не к fait accompli (см. сноску 9), а к эффекту бумеранга,

не к укреплению позиционирования России, а к ее попаданию в «ловушку события и лабиринт одиночества».

<…> Ни самая искусная тактика вместе с эффективным операционным искусством, ни самая эскалационная риторика (в отсутствие эскалационного доминирования, кинетического потенциала и потенциала рекапитализации) не убедительны на поле боя без внятной политической стратегии. Логика стратегии всегда политическая и композиционная, в отличие от линейной логики тактики (и ее квинтэссенции — военной победы). При всей динамичности изменения морфологии войны (операционного искусства, тактики, технологического компонента и конвергенции технологий и т.д.) природа войны не изменилась… Технологии меняют то, как воюем, но не почему (современная война — точность, автономность, прозрачность, сетецентричность, искусственный интеллект и т.д.). В отсутствие политической цели и четкой стратегии (отвечающих национальным интересам), война по мере затягивания в ее шестерни, engrenage de la guerre, морфирует в банальное насилие и заводит в политический тупик, cul de Sac.

Политическая мудрость и благоразумие (virtu, «доблесть» Никколо Макиавелли и prudence, «благоразумие» Эдмунда Берка) — несомненные добродетели в политике; политические последствия определяются не только (и не столько) военными успехами в современном мире, но продвижением тех политических целей, которые промоутировали войну.

<…> Нам предстоит не просто очистительный катарсис с обжигающими психоэмоциональными травмами (и пурификацией этой поколенческой аберрации с ее шлейфом ресентиментов, токсичным синтезом паранойи и медиевизма маниакальной депрессии, сонмом мифологем парка юрского периода), а полноценный метарсис (см. сноску 10) с трансформацией для регенерации нации, ее национального сентимента и духа. <…>

Россия на обочине цивилизации

Страна, обладающая колоссальными ресурсами, имеет низкие показатели по множеству параметров, определяющих качество жизни ее населения.

Оглядываясь на узкий тракт российской регрессии, я задаюсь сущностным вопросом: как страна с самой большой территорией, насыщенной всеми ресурсами (от пресной воды до главного ресурса, человеческого, — образованного и талантливого народа) влачит столь не приличествующее ей маргинальное существование?!

Россия занимает одно из первых мест по количеству смертей в дорожных происшествиях, по количеству суицидов на душу населения, по количеству разводов, по количеству убийств женщин в результате домашнего насилия (15 000 — первое место в мире на душу населения) — сущий фемицид.

Россия находится в перманентной депопуляции: ее население к 2050 г. достигнет 130 млн человек, к 2070-му — 120 млн человек; в апреле 2022 года родилось не больше детей, чем в период 1941–1945 гг.; доля этнических русских в период 2010–2021 гг. снизилась с 78 до 72%; Россия заняла второе после Индии место по абсолютному количеству смертей от COVID-19 (США и Китай практически достигли такого же числа) — около 1,5 млн человеческих жизней; сверхпотери населения в период 2020–2023 гг. составили 1,9–2,8 млн человек (помимо обычной демографической регрессии); по продолжительности жизни Россия на 105-м месте в мире (продолжительность жизни мужчины — 64,4 года); на 100 мужчин приходится 121 женщина); Всемирный индекс счастья, Global Happiness Index, определил Россию на 78-ю позицию в глобальном рейтинге.

И да, в России зашкаливают неравенство и нищета (от 25–30 млн человек): при медианном значении коэффициента Global Gini (см. сноску 11) 0,601 в России Gini — 0,545.

Канада с территорией в два раза меньше и населением почти в четыре раза меньше имеет ВВП, валовой внутренний продукт, больше российского. При всей репрезентабельной узости индекса ВВП (валовой национальный доход, индекс человеческого развития, индекс включенного развития, индекс экологической эффективности с 2019-го — более интегральные и квалитативные метрики), ВВП Китая на человека превзошел российский; Россия ответственна за 4-е место в глобальном антирейтинге по выбросам СО2 (вслед за Китаем, США, Индией) с 5% от мировых выбросов СО2 (при менее 2% доли от глобального ВВП); Россия (и ее компаньоны по BRICS) — «передовики» по антирейтингу коэффициента Джини; не будем продолжать перечислять достижения. Что не так? Ответ представляется многокомпонентным: для выживания и процветания критически необходимы трансформация политической и социальной матрицы, верховенство закона, социальная мобильность и динамизм.

Демократия позволяет достичь общего блага

Горизонтальные связи, развивающиеся при нормальной работе демократических институтов, устойчивее вертикальных иерархических связей. Сила демократии — в людях.

Критерием эффективной работы исполнительной власти (менеджеров, нанятых гражданами) и законодательной власти является достижение максимальных значений в трех ключевых аспектах (свобода гражданина России, его благополучие и безопасность — квинтэссенция высшего блага, Summum Bonum) на пути к построению демократического, экологического и социального общества с политическим и социальным равенством, со стремлением к снижению экономического неравенства (справедливое неравенство воспринимается толерантнее несправедливого равенства; достоинство превалирует над тщеславием). Какие доктрины и идеалы (политические/экономические, социальные, равно как и ценности, права и свободы, социальные связи и институты) являются наиболее релевантными и жизнеспособными в достижении общественного блага и Summum Bonum?

Гражданин/человек и его фундаментальные права и свободы (негативные и позитивные, о чем обстоятельно писали Бенжамен Констан и Исайя Берлин) — есть высшая политическая ценность.

Свободное общество существенно лимитирует то, что может делать исполнительная власть; разумность, свобода и справедливость предваряют закон и порядок. Конституционная демократия (представительская, парламентская или прямая) представляет безграничные пространства для расширения ментальной и физической свободы, конструирования свободного общества в каждом уголке национальных фронтиров и сфер интересов, уничтожая порочный континуум унылого прошлого и беспросветного настоящего. Демократия эффективнее при сепарации ветвей власти, сдержках и противовесах (как в порядке формирования ветвей власти, их функционалах, так и в структуре взаимодействия ветвей власти), динамизме баланса ветвей власти (где корреляции «власть–справедливость», «справедливость–свобода» формируют равновесие социальной гармонии).

Свобода и плюрализм опровергают политический монизм (с его неизбывной страстью к идолизации избирательного прошлого и консервации пустоты); рациональность опровергает политический мистицизм (с его синкретическим пюре). Люди рождаются с имманентными и естественными правами и свободами (столь живописно воплощенными Норманом Рокуэлом в 1943 г. в Saturday Evening Post: четыре картины, посвященные четырем свободам Франклина Делано Рузвельта: «Свобода слова», «Свобода вероисповедания», «Свобода от нужды» и «Свобода от страха»). Эти права и свободы — от ментальной автономии, свободы выбора, слова, действия до всего диапазона «негативных» и «позитивных» свобод; индивидуальный выбор в рамках справедливости и правды/честности — триплеты/кодоны нашей социальной ДНК. Исполнительная власть легитимна лишь в той степени, в которой она отстаивает эти права и свободы. Томас Пейн артикулировал это в «Здравом смысле»:

«Единственное основание политической легитимности — это всеобщее действующее соглашение: налогообложение без представительства несправедливо, и народ имеет право на сопротивление, когда контракт между правителем/Левиафаном и теми, кем он управляет, нарушен».

Демократия — это и верховенство закона, каталитическое и ответственное правительство, социальная мобильность, легитимность правил и неделимость моральных прав.

Все устойчивые демократические общества — это горизонтальные сети с высокой плотностью мелких узлов и множеством пересекающихся коммуникаций между ними; коммуникаций, создающих доверие, сплоченность, взаимность, партисипаторность, а в конечном счете — социальный капитал, ценность сети. Такие сети имеют превалирующую ценность, пластичнее и устойчивее высокоцентрализованных/низко устойчивых/вертикальных «сетей-силосов (см. сноску 12)» с хрупкой гетерономией, направленной центростремительно к одному большому узлу; а это предтеча социальной декомпозиции и конечной эрозии социального капитала.

Стратифицированный социальный порядок предполагает перманентную вертикальную иерархию, с поклонением и почтением, оформляемыми как консервативные ценности и традиции. Горизонтальные, эгалитарные и устойчивые сети с автономными, рациональными и свободными гражданами с древнейших времен предпочитали демократию как организующий принцип политической культуры.

Реформы Солона и Клисфена, римский республиканизм до середины 50-х г. до н.э., традиции танистрирования (см. сноску 13) в кельтских племенах, эгалитаризм народов Кавказа на протяжении тысячелетий, Magna Carta 1215 г., зарождение процедуры импичмента за мисдиминор (проступок) элиты в Англии с 1376 г., запрет в Итальянской Перудже на заключение договоров вассалажа (в том числе и для нотариусов) с угрозой публичного наказания из-за нетерпимости коммуны к концентрации силы сеньорами — это лишь несколько из тысячи впечатляющих ростков демократии на протяжении тысячелетий человеческой истории. К ним можно добавить учение Джона Локка о «естественных правах» человека, труд Томаса Пейна «Права человека», принятый в Англии в 1689 г. Билль о правах (славное завершение Славной революции), американскую Декларацию независимости, принятую в 1776 г. (а также сборник «Федералист», 10 поправок Джона Мэдисона и Билль о правах 1791 г.), французскую Декларацию прав человека и гражданина 1789 г. и др.

И вновь я обращусь к непреходящей мудрости Рейнгольда Нибура: «Способность человека к справедливости делает демократию возможной, а склонность человека к несправедливости делает демократию необходимой». Путь к демократии долог и ухабист, что наглядно продемонстрировали демократическая рецессия последних десятилетий, новые волны плутократического популизма, «иллиберальной» демократии, наряду с эрозией репрезентативности политическими партиями, деградацией социального капитала, усугубляющимся неравенством, коррумпированностью элит и т.д.

Прогрессия требует другого уровня вовлечения и доверия граждан, прозрачности и солидарности, последовательного морального этоса элит. Сдержки и противовесы/балансы сил вкупе с социальной мобильностью играют более весомую роль в устойчивости и динамизме конституционной демократии, чем ее морфология (президентская или парламентская республика и т.д.). Парламент был мейнстримом в ХIХ в., политические партии — в ХХ в., а зарождающиеся формы перманентной демократии (с идеями Джулии Кейдж и Лоуренса Лессига), элементы партиципаторной и делиберативной демократий (местное и региональное бюджетирование, вовлечение граждан в вопросы окружающей среды, формирование генпланов развития и т.д.), предложения «плебейского республиканизма» (Джона Маккормика, Камилы Вергары, Лоренса Хэмилтона) формируют диалектику современной демократии; этим новеллам аккомпанирует взрывной рост социальных платформ обратной связи и децентрированных технологий Web 2.0 and Web 3.0 соответственно.

Сила демократий — в людях, которые борются за нее своим выбором и своим действием каждый день, за каждый свой идеал и свои ценности, которые они готовы отстаивать, — это часть метаболизма и те самые кодоны нашего ДНК; «Демократия — это ежедневный плебисцит» — в точной формулировке Эрнеста Ренана.

Отсутствие конкуренции в политической системе России, эффективных институтов (и, как следствие, ритуальные выборы и зияющая «черная дыра» вместо демократического трансфера власти, как способа омоложения и обновления), когерентной национальной идентичности вкупе с вышеупомянутыми мессианизмом, экспансионизмом и доминированием экстернальной культуры (мир масок — не лиц; мир парадов, фасадов, форумов, вместо культуры «быть, а не казаться») — формируют видимость фатальной обреченности российской истории, о чем как-то сказал Барак Обама: «В борьбе за российскую идентичность страх и фатализм обычно побеждают надежду и перемены».

С. Монтейн