Похороны Алексея Навального. Стихийный мемориал по дороге на кладбище. Фото: Диана Григорьева

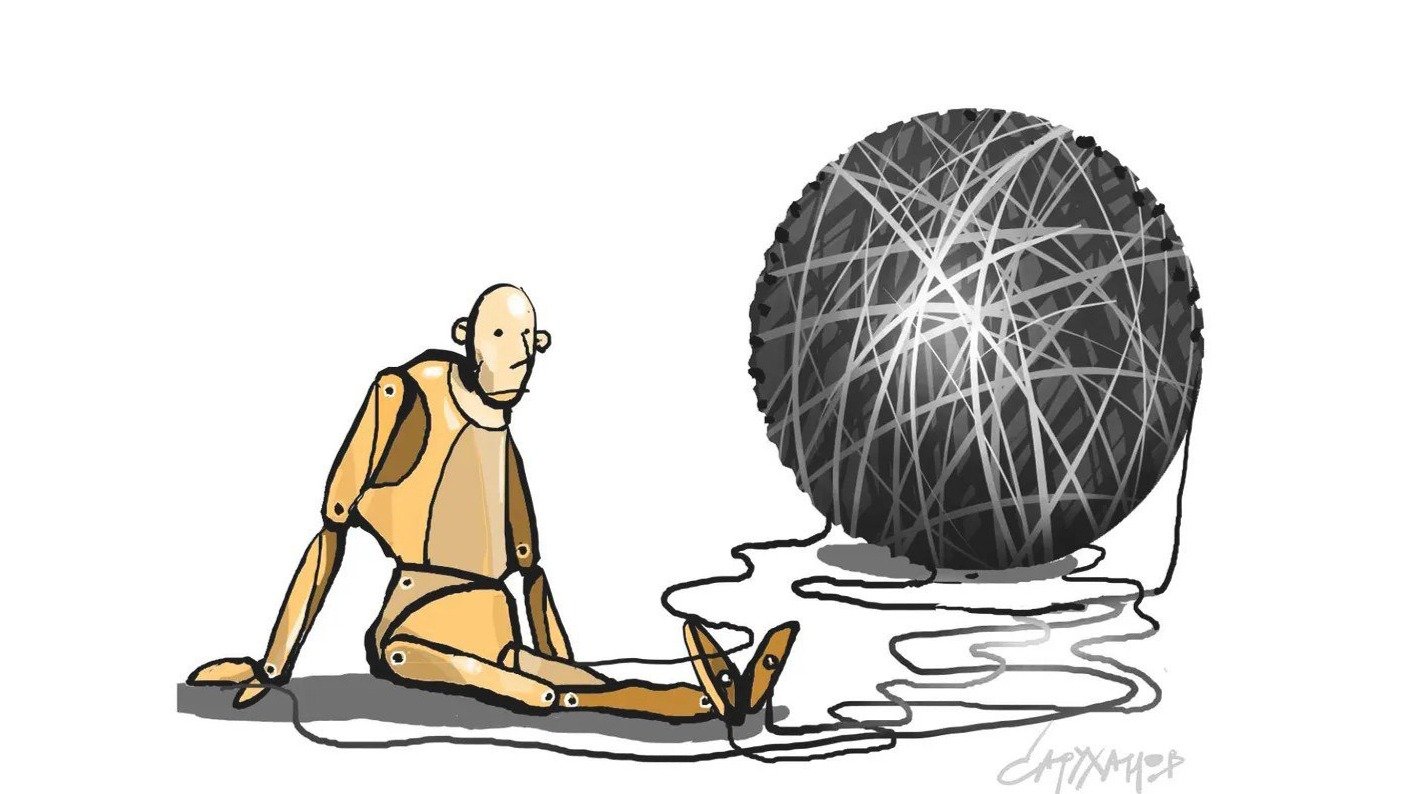

Что стоит отметить в характере множества нынешних россиян, так это безразличие к ценности жизни. С одной стороны, смерть и насилие оказались как будто чем-то естественным, нормальным, обыденным. С другой — сама жизнь как поток повторов, стандартных вещей и событий, в который российский человек погружен почти без остатка, без остановки — не приходя в сознание, не задавая вопроса: зачем? Кажется, никакая историческая драма уже не вытащит его оттуда.

В принципе, безразличие к чужой жизни и смерти объяснимо из общей человеческой природы. «Нам всегда достанет сил для того, чтобы пережить несчастья нашего ближнего», — как писал Франсуа де Ларошфуко в своих максимах.

Однако по нынешним россиянам можно сказать, что им нет особого дела не только до чужой, но и до собственной жизни. Конечно, практически никто не станет упускать случая попасть на «доходное место» — с этим все в порядке.

Но вот к тому, что по мере развития человеческой цивилизации и культуры принято считать «жизненным достоинством» и «правом», — к этому интереса значительно меньше.

По факту, россияне весьма легко согласились с тем, что в их стране отменилась политическая конкуренция, были закрыты и объявлены вне закона все свободные медиа, а образование сделалось базой для одной-единственной властвующей идеологии. Согласились со многим таким, что весьма существенно задвинуло их в собственных возможностях и правах. Образно говоря, они весьма легко пережили смерть собственной свободы. Причем не только население российских окраин и маленьких городков, где разговоры о свободе сочтут за «пустую блажь», но жители продвинутых мегаполисов не выразили в подавляющем большинстве своем ни малейшего неудовольствия.

Да, некоторая часть протестовала, но это не задало общего настроения. «Декабристы» всегда были далеки от «народа». В большинстве своем

россияне старательно убеждали себя, что от их воли ничего не зависит и все будет так, как «там» уже решили.

Так, словно и жизнь человека — невелика ценность, и смерть его — невелика потеря.

Однако подобный взгляд ни врожденным, ни универсальным для человечества не является. И если мы здесь говорим о ценностях жизни и смерти, то не обойтись без обращения к этике. Лучше всего к тем временам, когда этика только зарождалась и находила себя в сознании человека.

Репродукция картины «Восстание декабристов на Сенатской площади» работы Карла Ивановича Кольмана. Фото: ТАСС

* * *

Античность, где на первых ролях находились Греция с Римом, вполне обоснованно можно считать временами, давшими жизнь всем известным и до сих пор работающим универсальным этическим идеям развития человеческого рода. Вышедшее потом на историческую сцену христианство весьма гармонично эти идеи в себя вобрало и продолжило — по крайней мере, то христианство, что утвердилось в границах Западной Римской империи.

То, что определяло античную концепцию человека: с одной стороны, подчеркнутый, «скульптурный» индивидуализм, с другой — представление об универсальном и исключительно умозрительном порядке, Логосе, от которого у человека дар созерцания и размышления. Обе стороны связаны тесно: индивидуалистическая субъектность идет рука об руку с эволюцией философских универсальных идей. Из их сопряжения и рождается собственно этика.

* * *

Античный мир был убежден: индивидуальный характер больше всего раскрывается там, где происходит встреча со смертью. Memento mori. Или же встреча с теми вещами и событиями, что своей неотвратимостью смерть напоминают. Известно, насколько серьезно древние относились к судьбе. А в их представлениях о судьбе внимание настолько приковано к смерти, что почти все имена для обозначения судьбы обозначали и смерть (греческое: мойра, кера и т.д.). Когда грек или римлянин говорили о своей судьбе, они обычно имели в виду свою смерть.

С одной стороны, смерть, очевидно, аннигилирует человека, сводит его на нет. Но с другой — она выявляет его из безликой родовой стихии, дает имя и лицо. С точки зрения бытия коллективного, родового — индивидуальная смерть не имеет особенного, выдающегося статуса. Она лишь необходимый элемент тотального процесса репродукции, поддержание которого есть главная родовая задача. Но с позиций бытия обособленного, конечного — смерть и все, что граничит с ней и указывает на нее, — есть источник максимальной активации сознания и характера. Для бытия рода смерть — это часть процесса бесконечного возвращения; для индивида — конец. А перспектива конца может придавать бытию человеческому максимальную напряженность и обновление. У индивида появляется шанс определять самому, каким образом и в каком качестве он подойдет к своей «последней черте». Кроме того, перспектива встречи со смертью несет в себе шанс освобождения от власти обезличенного массового бытия, в котором каждый находит себя уже по факту рождения.

Для человека эта перспектива имеет значение в каком-то смысле творческое. Если он не мог выбирать, кем станет при своем рождении, то выбрать, кем станет на «последней черте», — это уже в его силах. Кроме того, именно смерть выявляет его истинную значимость для других людей. Такое восприятие смерти как творческого мотива присуще лишь тем индивидам, для которых собственное идиотическое (обособленное, отдельное (греч.)) бытие представляет больший интерес, чем бытие коллективное, родовое. Они культивируют свою судьбу как нечто протестное относительно родовой судьбы с ее векторами самосохранения и репродукции. Через акцентуацию смерти на сцене появляется такая культурно-политическая и экзистенциальная категория, как «протестные люди». И в эту категорию можно включить практически всех заметных персон как античной мифологии, таки истории. От Антигоны до Сократа.

Картина «Эдип и Антигона» Карла Брюллова

* * *

Самоопределение «протестных людей» завязано на принципиальной неуживчивости с родовым и в широком смысле слова — «народным»; на отказе от адаптации к тому, что уже существует и воспроизводится. Их идиотический выбор реализуется как отказ от «народного» и как движение в сторону смерти. Но, по сути, это движение не к смерти, а к воплощению своей персональной судьбы. Хотя, подобно смерти, такая судьба несет разрыв с доминирующим политическим, привычно социальным, с коллективным — и обособление от него.

На подобном разрыве строился античный миф: его герой или отчужден изначально, или сам выбирает и культивирует разрыв со своим окружением. Только в силу этого он и становится носителем собственной судьбы. Для мифологического героя его судьба есть прямая практика его неуживчивости.

* * *

Как демонстрируют нам античные истории, неуживчивость с коллективным практически всегда обрекает протагониста на драматический финал; happy end в этих историях отсутствует в принципе. Такая обреченность связана с тем, что над индивидом, со всеми его претензиями на собственную, уникальную судьбу, — все же доминирует непреложная механика судьбы рода и государства. Очевидно, такая механика сильнее бытия отдельной особи. Но героический индивид все же продолжает настаивать на собственной альтернативе, что свидетельствует о весьма устойчивом положении «протестного» начала в таком человеке. И он готов за это платить самую разрушительную цену.

Но вот вопросы:

- следует ли воспринимать смерть или страдание индивида непременно так, что коллективная, государственная судьба торжествует над его персональной судьбой?

- Или же, напротив, трагедия — это освобождение от всякой внешней власти?

- Что через трагедию бытие авторизуется, самосознание делается максимальным, а этос, нрав индивида впервые обретает неповторимое лицо — в то время как избегающее рисков и дистанцирующееся от смерти коллективное сознание пребывает в безликости конвейерного производства всегда одного и того же?

В любом случае нельзя не видеть, что именно предельно авторизованное, неуживчивое с коллективным миром лицо становится создателем и «прогрессором» этики универсального уровня.

* * *

С коллективной, расхожей точки зрения, трагедия — это однозначно катастрофа которой следует всеми средствами избегать, а значит, необходимо избегать того, что к ней приводит. Избегать протеста. Однако для индивида, рискнувшего на протест, собственное драматическое истязание есть вполне приемлемая плата за ту этическую (и эпическую) удовлетворенность, которую он обретает в ходе авторизации. Стяжание «бессмертной славы», как называли это античные греки. О различии между людьми относительно такого стяжания сказано в довольно нелицеприятной форме у Гераклита Темного, эфесского философа:

«Лучшие люди одно предпочитают всему: бессмертную славу — преходящим вещам; толпа же насыщается, подобно скоту».

Возможно, что индивидуальный этос (тот, который есть «моральный закон внутри меня») в принципе не пробуждается, не рождается вне трагедии. Пусть даже такой трагедии, которая эмпатически проживается зрителем через сценическое действие, через искусство. В то время как коллективный, народный этос — до тех пор, пока он находится в режиме избегания протеста и драмы, — не является, по сути, этичным в смысле обладания внутренним «моральным законом».

* * *

В целом все выглядит примерно так: драма рождается из акцентуации смерти, этика рождается из акцентуации драмы. В основаниях же мы видим протестное сознание, бросающее вызов судьбе и ведущее к выявлению из безликого «народного хора» авторизованного индивида, субъекта.

Фото: Арден Аркман

Безусловно, смерть осознавалась в человеческих культурах до и вне протестного, драматического мышления. У философа Карла Ясперса, внимательно изучавшего этот вопрос, мы найдем такой термин, как «до-трагическое». Картине мира, построенной на «до-трагических» паттернах, свойственно спокойное и покорное принятие смерти. Собственно, как и судьбы. Без обвинений и претензий в адрес бытийного устройства или богов и земных властителей, его олицетворяющих. По сути, «до-трагическое» равно безоценочному. Это некая изначальная, существующая еще до попыток что-то изменить капитуляция перед таким устройством мироздания, какое человек, рождаясь, находит уже в готовом виде. Капитуляция перед смертью и судьбой. Все древние сезонные ритуальные празднества, мистерии вокруг созревания и сбора урожая приучали к тому, что все рожденное должно в свой черед умереть, а все существующее в свой черед должно перестать существовать, — и в этом нет никакой трагедии, никакой проблемы. Бренность живущего не есть проблема.

И кто такой отдельный человек, эта жалкая особь, чтоб спорить с абсолютным укладом вещей? Подобным образом устроенное, «до-трагическое» сознание было надежно защищено от сомнений и тревожных вопросов, а также от самой попытки опротестовать уже имеющийся принцип реальности.

Карл Ясперс подчеркивает и тот момент, что «до-трагическое» сознание есть по своей сути сознание «неисторическое». Ведь если история — это свидетельство о неповторимости, однократности и необратимости того или иного явления, то в «до-трагическом» все принимается так, как уже бывшее, известное и многократно пройденное. Известным воплощением такого сознания выступает мудрость Екклесиаста:

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.

Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас».

(Еккл. 1:9, 1:10)

На подобном взгляде выстроенная картина мира не знает ни прогресса, ни регресса; не знает также и ничего недопустимого, неприемлемого, ибо: «нет ничего нового под солнцем». В этой картине мира не предусмотрено по большому счету никакой небывалой еще цели, никакого принципиального обновления. Она воспроизводит лишь то, «что было уже в веках, бывших прежде нас». А то, что всегда было, это — непреложная власть смерти, судьбы и в качестве их земных представительств — «судьбой положенных властей».

Кажется, все подобное свойственно лишь временам весьма отдаленным, временам Екклесиаста, — но нет, совсем нет. Вспомним, что говорят сегодняшние россияне: «А что, нормально — везде воюют и убивают, и всегда воевали и убивали».

* * *

Возвращаясь к российскому населению. Чего в нем недостает такого, что было у греков и римлян? Такого, чтоб чужую смерть видеть как трагедию, а свою жизнь — как шанс обновить устоявшуюся картину мира? Недостает протестного сознания.

Не такого, как в состоянии воспетого «русского бунта». «Русский бунт» действительно бессмысленен, он ничего не меняет, он лишь способен разрушать поверхность существования. А потому «русский бунт» и сам очень поверхностен. Как были разрушительны и поверхностны казачьи вольницы Разина и Пугачева или, не по масштабу, но все же — недавний пригожинский бунт.

Речь идет о протесте, обращенном к самим матрицам мироустройства. О сомнении в том, что вот этот принцип «реальности», все эти «схемы» и «связи», все это безлико-коллективное и самодержавно-государственное — что это все «нормально» и должно так и оставаться. Тем и живет исторический субъект: протестом, сомнением, а затем — новыми горизонтами: «прекрасная Россия будущего».

Только вот что надо российскому человеку для пробуждения? Нынешние российские времена — это уже абсолютная античная драма. Теперь скорее даже христианская драма — той ранней эпохи, когда были гонения и катакомбный период.

Уже и главный герой этой драмы принял смерть. Но, как и прежде, «народ безмолвствует». Окончательно? Или еще нет?

Фото: Алексей Душутин

* * *

У великого БГ* в раннем творчестве есть такая песня, где одинокий монах, йогин, приходит ночью на кладбище и начинает играть на трубочке-флейте, призывая к себе голодных духов и предлагая им свою плоть и кровь. Это такая древняя, буддийская, а то еще и ведическая практика по «отсечению греховных привязанностей». А заканчивается песня переходом в наши времена и примерно такими словами:

У нас много трубачей;

И своею кровью кормим

Сытых хамов-сволочей;

Столько лет — а им все мало.

Неужель мы так грешны?

Ох, скорей бы солнце встало

Над кладбищем моей родины…