Борис Ельцин, Михаил Горбачев и Нурсултан Назарбаев после подписания договора об экономическом сотрудничестве, 1991 год. Фото: Юрий Лизунов и Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

О планах реформировать СССР, о Союзном договоре и новоогаревском процессе, о том, кто на самом деле «развалил Союз», рассказывает Юрий Батурин — ученый, писатель, журналист, космонавт Российской Федерации, непосредственный участник новоогаревских дискуссий и автор фундаментального историко-документального труда «Союз (не)возможный. Документированная хроника Новоогаревского процесса. 1990–1991». М. 2021.

Юрий Батурин. Фото: ИТАР-ТАСС / Владимир Астапкович

— Когда и кем был четко сформулирован на политическом уровне запрос на кардинальное обновление Союза? Именно на политическом — на кухнях и в непубличных дискуссиях об этом речь шла давно. И какие, по твоему мнению, политические обстоятельства к этому стали прямо подталкивать?

— Видишь ли, назвать конкретную дату нельзя, потому что у каждой причины есть своя прапричина, а у нее своя прапрапричина. Думаю, что, пожалуй, первый такой запрос на обновление был сделан в «оттепель». Потому и перестройку-то осуществляли «шестидесятники».

— И Горбачева, кстати, многие называют «шестидесятником».

— Совершенно верно. Так что условно первый такой запрос появился именно тогда. И впоследствии он не ушел, не затух и не исчез, а был загнан вглубь и подспудно существовал в годы застоя тоже. Полагаю, что и перед Брежневым стоял тот же вопрос, но тот дал на него для себя однозначный ответ: лучше ничего не менять, чем начинать перемены с высоким риском. Тоже стратегия. И годы застоя прошли под знаком такого его ответа.

А потом появляется Михаил Сергеевич Горбачев. Думаю, отдельные разговоры с Андроповым навели его на такой сюжет. Хотя у Андропова не было явного запроса на трансформацию в точном смысле слова. Трансформации, или реформы, подразумевают, что надо,

- во-первых, понять, в каком состоянии находится система, в данном случае — страна.

- Во-вторых, какими параметрами характеризуется состояние страны и как этими параметрами можно управлять.

- И, наконец, понять, в какое новое состояние ты хочешь страну перевести.

Таким образом, запрос или его часть, обдумываемая Андроповым, состояла лишь в попытке понять, в каком состоянии находится Советский Союз. И при том, что Андропов знал значительно больше других, он понял тем не менее, что все равно ответ не знает.

У него была лишь попытка узнать… Горбачев, конечно, знал меньше Андропова…

— Он не был председателем КГБ.

— Не был. И он столкнулся с огромным объемом информации (сегодня сказали бы «больших данных»), когда стал генеральным секретарем ЦК КПСС. Теперь его и андроповские информационные ресурсы оказались сравнимы по масштабам, за исключением того, что в КГБ еще готовили детальные оценки настроения народа, что редко и далеко не в полном виде, лишь в форме справок, доходило до самых верхов. Таких записок с мест о положении в стране в полном объеме у Горбачева не было. Но в какой-то момент, еще до того, как он стал «первым лицом», Горбачеву стало предельно ясно: надо изменять страну. Но как? Он попытался разобраться с первым вопросом: в каком состоянии реально находится СССР? Однако страна уже двигалась (и менялась) с такой скоростью, что он не успевал реагировать. И тогда, и теперь его упрекают в медлительности, мол, надо было начинать раньше… Действительно, надо было начинать раньше. Но разве можно было начинать, не представляя, из какой точки ты отправляешься в путь. Исторический поток увлекал его своим бурным течением, он реагировал на вызовы в реактивном режиме: событие — реакция. Движение не было выверенной последовательностью шагов к искомому будущему. И очень скоро выяснилось, что это будущее желательное состояние уже невозможно определить, потому что за первые годы перестройки возникла сильнейшая турбулентность…

Юрий Андропов и Михаил Горбачев. Фото: архив

— К тому же начались малоприятные события в республиках, возникли конфликтные, кризисные ситуации. Очевидно, они ускорили принятие решения о том, что надо вынести проблему реформы Союза на политический уровень и заняться подготовкой какого-то документа, который отражал бы новую конструкцию Союза для претворения ее в жизнь. А кому в голову пришла идея все это осуществить через организацию нового Союзного договора? Были же, наверное, какие-то отцы у этой идеи?

— Эти «отцы» жили в Эстонии. Именно эстонцы предложили, что нужен новый Союзный договор.

— Новый по отношению к 1922 году?

— Да. Они ввели в оборот понятие «новый Союзный договор» в ноябре 1988 года, и оно пошло гулять по прессе, хотя было понятно, что для эстонцев это просто некий тактический ход, чтобы начать движение выхода из Союза.

— Горбачев осознавал, что Прибалтика уходит? На ранних стадиях? Потому что он же бился за Прибалтику: он ездил, он встречался, он убеждал. Было ощущение, что он хочет все-таки их удержать.

— Это правда. Он был боец. Но все-таки советники, в том числе, я думаю, что и Шеварднадзе в МИДе через своих советников, понимали, что Соединенные Штаты и другие западные государства не признавали республики Прибалтики субъектами Союза и на сложных поворотах Прибалтику оторвут с высокой вероятностью.

— Когда Горбачев «созрел» для продвижения нового Союзного договора?

— Вопрос о подготовке нового Союзного договора был поставлен и на Первом съезде народных депутатов СССР в июне 1989 г. Затем 2 марта 1990 г. тема Союзного договора поднимается на Политбюро. Но Горбачев еще очень осторожен: «Нужна концепция обновления договорных основ Союза». Но уже 15 марта в речи после избрания его президентом СССР высказывается вполне определенно: «Считаю безотлагательной разработку нового Союзного договора». Так что принятие решения состоялось в первой половине марта 1990 г.

— А альтернатива Союзному договору была?

— Да, была — новая Конституция.

Но менять Конституцию при начавшихся конфликтах в республиках и при понимании, что за эту Конституцию прибалтийские государства уже не проголосуют, означало фактически отмену существовавшего Советского Союза, точнее, его переучреждение.

И было очевидно, что, если обновлять Союз через смену Конституции, новый Союз окажется в меньшем составе.

Тем же, вероятно, закончится и трансформация через новый Союзный договор, но последний надежнее, считал Горбачев, поскольку проект Договора содержал норму о Конституции, а при переучреждении Союза в два этапа (Договор + Конституция) удастся сохранить больше членов Союза. Если бы мы начали работу над Конституцией, мы уже ломали бы Союз. А здесь мы работаем над Договором, но, если он не получится, Конституция-то остается!

— То есть он предполагал, что такая юридическая казуистика может помочь в реформировании Союза?

— Очень точное слово! Горбачеву мешало то, что он был юрист. Когда начинается политическая турбулентность, решают все политика и политики. А он считал, что каждое политическое решение необходимо корректно закрепить юридически, и, конечно, не успевал.

— Начиналась война политики и права?

— Нет, не война, это была попытка права поспеть за политикой. А та мчится и убегает вперед. Вспомним, в Советском Союзе в годы начиная с 1987-го примерно и включая даже 1990-й и 1991-й после десятилетий юридического нигилизма вдруг вспыхнуло уважение к праву и доверие к юристам. Так юристы стали основными консультантами.

Приведу пример: до 1987 года основными консультантами власти были Институт мировой экономики и международных отношений, Институт США и Канады Академии наук СССР…

— Иноземцев, потом Примаков, Арбатов.

— Да, совершенно верно. А затем вдруг появился Институт государства и права АН СССР, его директор академик Владимир Николаевич Кудрявцев, член-корреспондент Топорнин. Георгий Хосроевич Шахназаров. Последний, впрочем, возглавлял Советскую ассоциацию политических наук и, будучи по образованию юристом, выступал как политолог, т.е. не фетишизировал право и глубоко понимал политику. Юристы действительно были востребованы. Главенствовала идея (и в массах, и в верхах), в том числе и у Горбачева, что стоит только принять нужный юридический документ — закон или подзаконный акт — и все наладится, только нужно правильно его написать.

— Да, безусловно, когда турбулентность, это просто невозможно. Но, с другой стороны, это же подход с точки зрения государства, базирующегося на rule of law. Мол, было бесправие, а нужно правовое государство.

— Совершенно верно. Но право всегда регулирует устоявшиеся отношения, оно в хорошем смысле консервативно. Кстати, именно поэтому право и не успевало за политикой. А в Советском Союзе возник режим политической турбулентности. Право не может регулировать турбулентность. Хотя была попытка это сделать.

К rule of law, то есть к верховенству права, надо идти долго и постепенно.

— Если посмотреть на сущность предполагаемого Договора, то что это было — попытка уйти от реальной унитарности СССР к федерализму, провозглашенному, но не реализованному? Или просто надо было как-то угомонить центробежные реакции?

— Для того чтобы угомонить центробежные реакции, как раз и надо было изменить форму государства, а она и так была очень сложная. Действительно был провозглашен федерализм, но, кстати, большевики совершенно не хотели федерализма, они были его противниками, но на этапе союза с левыми эсерами, которые провозглашали федерацию, они вынуждены были с ними согласиться, и после Октября в первых документах так и записали — Российская Федерация. Но большевики стремились всегда к централизации, что, в общем, было оправдано в условиях экономической слабости государства. Они федерацию провозгласили, а дальше стали проводить свою централизацию, и государство стало «федеративной унитарностью».

Пришел 1922 год, когда заключили первый Союзный договор. Как его заключали? Ведь само название — Союз республик — в праве того времени, начала XX века, более относилось к международным союзам, хотя применялось и государствами, которые стали потом конфедерациями и федерациями (например, Швейцарский союз). Но по большей части имелся в виду союз международный. И большевикам, которые стремились к мировой революции, этот союз виделся международным по замыслу. Они же думали не об отдельном государстве. Это уже потом возник тезис о «построении социализма в отдельно взятой стране». Так договор 1922 года и заключали. Причем тогда все делалось очень быстро, в отличие от 1991 года, — собирались, обсуждали, были несогласные, но все равно подписали, потом что-то поправили, опять переподписали. Век назад политика, безусловно, главенствовала над правом. И вот документ подписан, а что это за документ — международный договор или федеративный договор? Об этом даже не думали. Каждый понимал под словом «Союз» то, что ему нравилось. Так возник Советский Союз с неясной правовой природой.

Но я все-таки склоняюсь к тому, что это по замыслу, конечно, был договор международный, и идея, что договор международный и можно выйти из Союза, потом вошла в Конституцию. Право на самоопределение и выход из Союза с того времени путешествовало по конституциям Советского Союза и его субъектов.

Михаил Горбачев во время встречи с жителями Риги. Фото: Юрий Лизунов, Александр Чумичев / ТАСС

— Вообще-то переход от унитарности к федерации — невероятно сложный процесс. Есть такие примеры в истории человечества? Мы знаем примеры, когда небольшие государства в процессе объединения стали входить в единое государство, сохраняя какие-то свои полномочия и формируя, таким образом, федерацию. Скажем, Германия с ее землями или США с их штатами. А наоборот?

— Мы и дали пример. Постепенно на территории бывшей унитарной Российской империи возник ряд автономных республик, сложившись из нескольких губерний, уездов и волостей каждая.

— Ну это было в революционном угаре.

— Да, но было. И в результате Советский Союз стал сложносоставной федерацией, когда в одну федерацию входили другие, причем с разным статусом — со статусом республики, со статусом области, со статусом автономной области, автономного края. Строго говоря, это уже не федерация. Для такой структуры и названия в государственном праве нет. Я бы назвал ее «гетерогенная федерация».

— Матрешка.

— Матрешка с разными статусами и полномочиями. Но это все внутри России и плюс еще были автономии в Узбекистане, в Грузии. Но когда мы говорим о распаде Союза, мы все-таки говорим о союзных республиках, которые были преимущественно мононациональными, хотя границы их тоже были передвинуты достаточно произвольно. Если мы не рассматриваем внутренний состав РСФСР, например, то Советский Союз в некотором приближении можно рассматривать как федерацию — равноправные республики по юридическому статусу. Хотя, конечно, реальный вес России был много больше всех других. Все субъекты Союза начали свое развитие с 1922 года с разных уровней, они развивались, они вырастали из коротких штанишек, они хотели большей самостоятельности. А централизация мешала этой самостоятельности. В результате стали возникать конфликты и по поводу бюджета («мы перечисляем больше»), и по поводу того, что вот у нас алмазы есть, а от алмазов нам мало что достается, и т.п.

Хочу обратить внимание. Горбачев, когда он думал о том, каким Союз должен быть, сказал: «Мы будем подписывать новый Союзный договор, и мы хотим сделать так, чтобы связи между субъектами этого Союза с союзным центром могли быть разные, в зависимости от того, как хочет республика». И он уже стал вводить нечто вроде государственной «Солнечной системы»:

есть центр союзный, который разместим в Москве, а республики — кто ближе к центру, кто дальше — двигаются по своим орбитам.

По мере того как разрабатывался Союзный договор, он говорил не только о связях, но еще и о формах государственности каждой из республик. О разных формах. Здесь я попробую объяснить сверхсложность этой ситуации на примере рисунка.

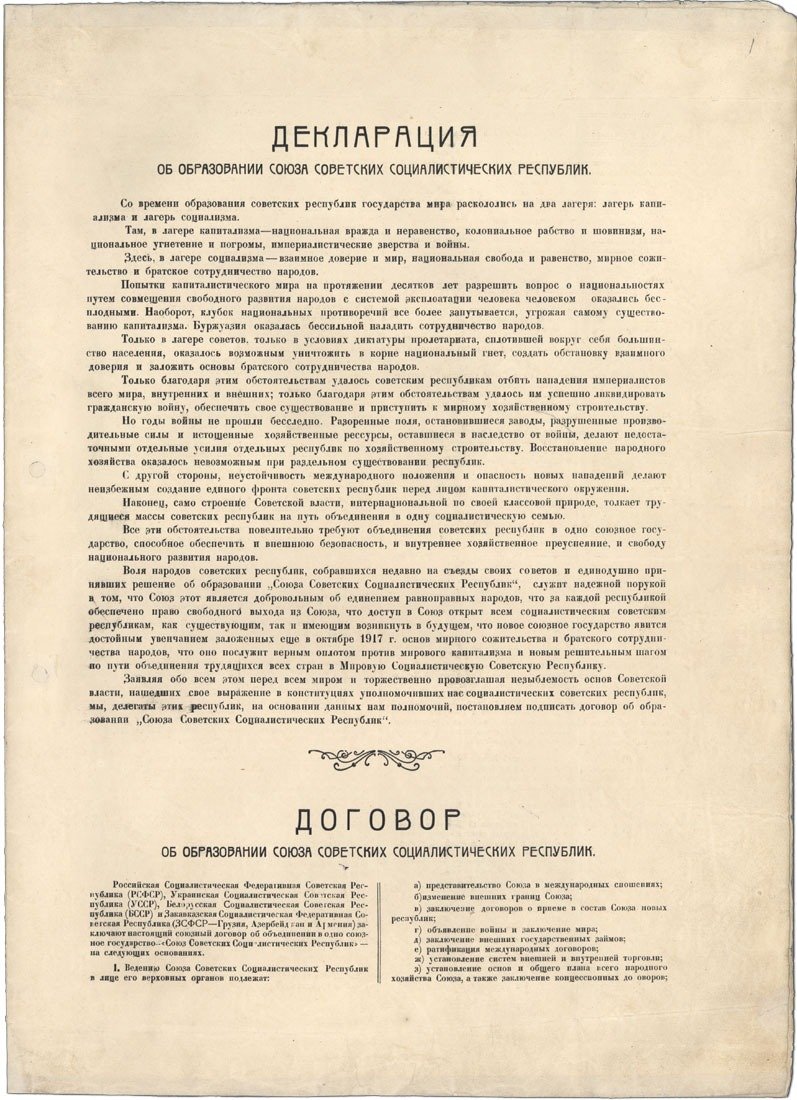

Есть картинки, которые обычно психологи используют: куб, который можно увидеть и сверху, и снизу в зависимости от переключения мозговой системы восприятия; или старуха и молодая девушка одновременно — так называемая бистабильная фигура. Или, скажем, у Сальвадора Дали проглядывает бюст Вольтера. И так далее, таких примеров очень много. Это называется «мультистабильные фигуры».

Советский Союз в задуманном Горбачевым варианте был такой «мультистабильной системой».

Рынок рабов с исчезающим бюстом Вольтера, 1940 год. Картина Сальвадора Дали

Мультистабильные фигуры могут существовать, только если движения каждой отдельной фигуры, каждого отдельного лица (и старухи, и молодой девушки) согласовываются с движениями другой. Если ты сделаешь резкое движение, у тебя линия сразу уйдет, и все — распадется рисунок. А тут предлагалось сделать мультистабильную фигуру из 12 действующих лиц.

— То есть минус Балтия?

— Минус Балтия. Ну даже, допустим, минус Грузия, минус Молдова. Все равно 10–12 действующих лиц, которые могут устойчиво организовывать эту картину, то есть страну, Союз, только если они очень аккуратно взаимодействуют друг с другом.

— То есть предлагалось то, что можно назвать «гибкой федерацией»?

— Да, он так и говорил: «гибкая федерация», совершенно верно. Но это можно делать лишь постепенно. Кстати, здесь фактор скорости важен. Вот смотри: политическая жизнь в стране нарастала со страшной скоростью, Горбачев как-то на нее реагировал и пытался успеть, и, кстати, тут он действовал в русле одной из управленческих теорий (не зная ее), которая говорит о том, что позитивно развивающееся общество должно иметь большое количество положительных обратных связей. Положительная обратная связь, в отличие от отрицательной обратной связи, не значит, что она хорошая, а отрицательная плохая. Положительная — это ускоряющая обратная связь, а отрицательная — тормозящая. И вот теория, что если у тебя все идет хорошо, ты включай больше и больше положительных обратных связей и тогда быстрее придешь к нужному результату, — отсюда «ускорение» (как, впрочем, и при Хрущеве: «догоним и перегоним»). Но каждый специалист, который занимался теорией управления серьезно на уровне теоретических (не упрощенных вербальных формулировок) расчетов, понимает всю опасность положительных обратных связей, потому что они очень быстро приводят к неустойчивости, что, собственно, и произошло в Советском Союзе. Не надо бы бежать. А как было не бежать, если уже страна мчалась по неизвестному маршруту? Он ее остановить уже не мог.

— В столь сложно сконструированной стране, видимо, должен быть правильный баланс… То есть ты идешь по пути федерализации, предоставления больших полномочий и возможностей субъектам, но при этом для функционирования единого механизма должен быть и центральный, унитарный компонент, потому что иначе просто это все рассыплется.

— Ну в конце концов к этому все и пришло. Горбачев и говорил, особенно осенью 1991 года: «Давайте любую конфедерацию, что хотите, но с центральным компонентом. Если его нет, это все рассыплется». И в результате 25 ноября, на последнем заседании в Ново-Огарево, Ельцин вновь сделал свое замечание, что не будет никакого центра, — и на этом все и закончилось. Конечно, центр должен быть в федерации.

— Любимое сейчас занятие — это полить грязью вообще все, что связано с периодом перестройки. И есть устойчивый мем, что «Горбачев развалил Союз». А когда смотришь на то, как происходили новоогаревские заседания и все эти споры в рамках Подготовительного комитета и на Государственном совете, то видишь, что Горбачев вообще-то бился за этот самый Союз ну просто яростно. Но он сопоставлял свои представления и планы с той политической реальностью, которую воплощали лидеры отдельных республик во время новоогаревского процесса? Или шел напролом?

— Да нет, конечно, сопоставлял. Ведь он же их уговаривал, он практически индивидуально работал, то есть не только за столом переговоров, когда они все собирались. Он их уговаривал отдельно, к каждому свой подход искал, все было. Нельзя сказать, что он шел напролом, совсем нет.

Михаил Горбачев во время заседания Подготовительного Комитета в Ново-Огарево, 1991 год. Фото: Юрий Лизунов и Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

— Ну уж точно Союз не разваливал.

— Вообще-то очень странно выглядит, когда кто-то говорит, что один человек, Горбачев, или три человека в Беловежской пуще развалили могучий Советский Союз. Если он могучий, то как его могут развалить один-два-три человека? Это невозможно. Советский Союз распался под сорвавшейся лавиной энтропии, которую накопил за 70 лет. Валить все на Горбачева? Не он эту энтропию накапливал, ее надо было сбрасывать на протяжении 70 лет, ее надо было компенсировать, заниматься управлением. Но управлением занимались непрофессионально.

— До перестройки?

— Я беру весь советский период — с 1922 года до конца 1991 года.

Идея была в том, что «учение Маркса всесильно, потому что оно верно», иначе говоря, оно верно, потому что верно, и все должно идти так, как было сказано Марксом и Лениным. Это попытка создать какую-то, может быть, прекрасную структуру в меняющемся мире. Мир меняется, и если часть этого мира пытается сохраниться в неизменном состоянии, этот меняющийся мир начинает эту часть ломать. А сама эта часть живет по принципу: есть идеология, «шаг вправо, шаг влево», сами понимаете. Менять ничего нельзя.

Робкие попытки косыгинских реформ в экономике… Мир менялся. Страна тоже менялась по факту: промышленность другая, новые производства. И управлять надо было уже по-другому. Но нет! Энтропия накапливалась-накапливалась, и в годы перестройки лавина сорвалась. Как выстрел в горах — и лавина пошла. А что стало причиной выстрела, мы с вами сейчас уже и не скажем.

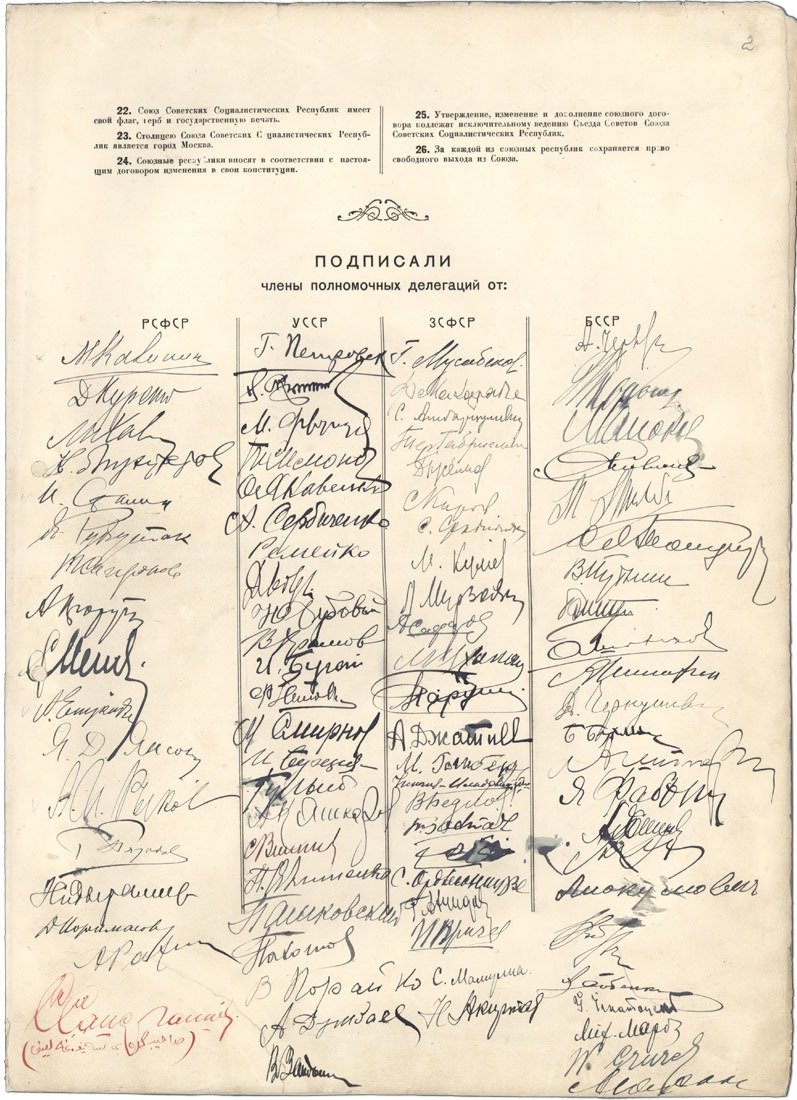

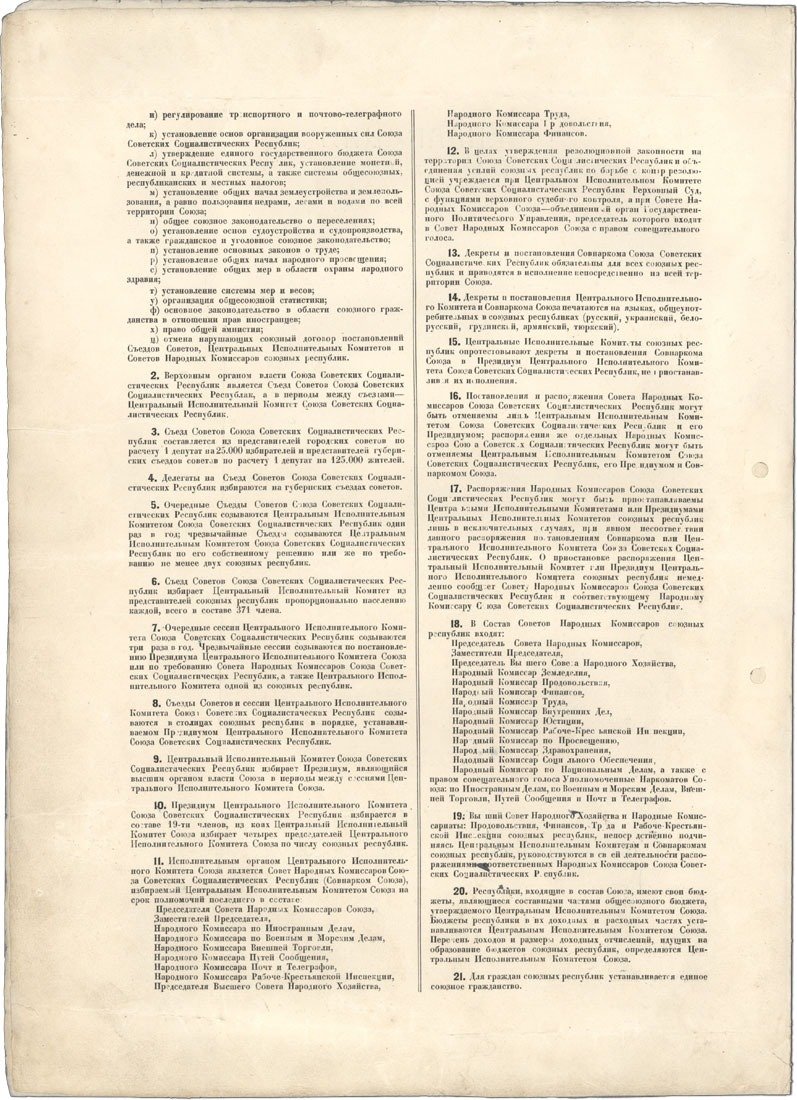

Декларация об образовании СССР. Скан

— Если мы вернемся к Союзному договору, то его так и не удалось подписать. А что стало главным камнем преткновения или, может, набором этих камней? Ведь поначалу вроде бы какой-то шел вполне пристойный разговор…

— Я думаю, этим камешком, конечно, послужил ГКЧП. Потому что Горбачеву в июле удалось уговорить коллег из республик, все согласовали проект, и должно было начаться подписание договора. Правда, не всеми сразу, не в один день, но по некоторому графику. Подписание должно было начаться в августе, Горбачев успокоился и уехал в Форос.

— Ты имеешь в виду встречу 23 июля 1991-го, когда вроде бы договорились о подписании договора?

— Да.

— И потом Горбачев в начале августа выступил по телевидению и сказал, что состоится подписание.

— Да. Началась подготовка, протокольщики готовили столы, таблички…

— Ну да, подписание было назначено на 20 августа. А 19-го начался путч. А что путчистов так смутило? Есть вполне достоверная версия, что они узнали о состоявшемся разговоре Горбачева, Ельцина и Назарбаева, в котором шла речь, что половина будущих путчистов (Лукьянов, Янаев, Пуго, Крючков) должна после подписания Союзного договора покинуть свои посты.

— Совершенно верно. Но они-то и до этого не принимали новый договор. Ну а дальше подошло к тому, что «после подписания нас не будет, а если мы попробуем и проиграем, нас тоже, может быть, не будет. Но так как результат-то один и тот же, давайте попробуем». Это уже чисто психологические моменты.

Попытка государственного переворота в СССР в 1991 году. Фото: Владимир Мусаэльян, Александр Чу / ТАСС

— А если бы не было путча и 20-го августа состоялось подписание Союзного договора, то, по твоему мнению, это могло спасти Союз? Или его разнесло бы все равно?

— Я считаю, Союз был бы другой. Я думаю, что там вполне могли бы остаться Белоруссия и все республики Центральной Азии. Кстати, Казахстан был наибольшим «союзофилом», он последний отступил, Назарбаев до последнего стремился Союз сохранить.

— Предположим, договор бы подписали. Но Россия уже с 12 июня 1990 года была со своим провозглашенным суверенитетом, после которого начался парад суверенитетов среди остальных республик. И что, не было бы таких антисоюзных действий, которые возникли после путча со стороны Ельцина и его команды?

— Все возможно. Потому что вся страна, мы все находились внутри огромной полифуркации. Полифуркация — это как бы обобщение бифуркаций. Бифуркация — точка, в которой происходит раздвоение траектории. Но на самом деле их не две, а больше. Если мы попробуем взглянуть на эту точку под микроскопом, то увидим, что она на самом деле большая, и там разные рождаются траектории… Какое направление выберет история, трудно сказать. Но думаю, через какое-то время стало бы понятно, что все эти декларации о суверенитете — лишь политические заявления, работать на них невозможно, а работать надо на юридических документах. Понимание бы пришло, потому что экономика должна работать, завод должен работать. Они будут работать на декларации о суверенитете? Все это за несколько лет бы прошло, если бы мы могли дотянуть до 1993–1994 года в неполном Союзе, вполне он был бы жизнеспособным.

— То есть можно ли считать, что отношение к договорному процессу отдельных переговорщиков, отдельных республик, в первую очередь России и Украины, резко изменилось после ГКЧП?

— Да. Все среагировали, потому что все испугались.

— А чего испугались?

— Испугались, что их сейчас построят. Мы, мол, только-только сейчас договариваемся о том, что мы будем с разными связями, с разными формами, с «гибкой федерацией», а завтра нам опять скажут: «У нас полный централизм».

— А кто скажет?

— ГКЧП и скажет.

— Но ГКЧП ведь проиграл.

— Он рухнул, но это не значит, что все закончилось.

— Боязнь рецидива?

— Конечно. Сейчас он рухнул, но через две недели выступят другие. Наступает революция.

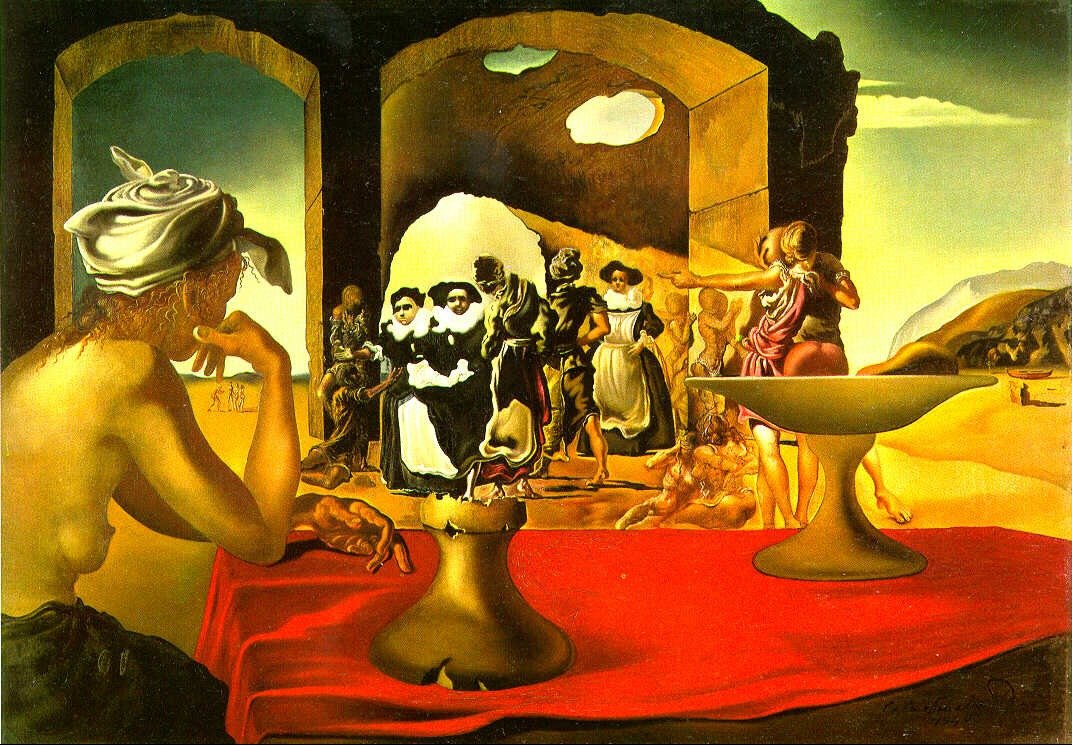

Передовица газеты «Известия» за 15 ноября 1991 год. Скан

— А не было у республик опасения, что место союзного центра займет Ельцин с его Российской Федерацией?

— Так это прямо высказывали на этих обсуждениях. В Ново-Огарево Назарбаев прямо и сказал 3 июня 1991 года на заседании Подготовительного комитета: «Что мы себя обманываем. Какова будет позиция России после 12 июня?.. Не впустую мы тут работаем?» Он высказал это опасение при всех и для всех. И единственный, кто ему возразил, был Михаил Сергеевич. Он сказал: «Давайте, товарищи, не будем преувеличивать». На самом-то деле действительно идея-то у них была, что гипотетически Ельцин может занять место Горбачева.

— И это вызывало опасения с точки зрения, так скажем, оценки некоторых личных качеств и стилистики общения этого персонажа?

— Да.

— Подведем предварительный итог. То есть после достижения июльского консенсуса 1991 года был шанс на подписание Союзного договора…

— Да, и на существование Союза в усеченном составе.

— С надеждой на то, что по ходу дела некие преимущества, которые дает членство в этой новоучрежденной государственной структуре, станут очевидно выгодными и поэтому захотят присоединиться к этому Союзному договору те, кто поначалу к нему не присоединился?

— Да, была такая мысль, что надо превратить обновленный Союз в нечто вроде Европейского союза, куда люди и страны стремятся.

— Было две проблемы в отношении к новому Союзу Ельцина и российской делегации. Ельцин выступал против союзной Конституции и фактически против союзного налога. И на это реагировал Горбачев, заявляя, что это и есть, собственно, убиение Союза.

— Но с налогами он все-таки справился к августу. А от союзной Конституции Ельцин отказался только в ноябре 1991 г.

— Если сейчас посмотреть немного назад — с перспективы прошедшего времени до того, что произошло в Беловежской пуще, — чего добивались Ельцин и его команда в период после путча?

— После путча он уже хотел полной самостоятельности России.

— Но при этом шел разговор о каком-то Содружестве?

— Так содружество это уже не союз, это уже международная организация, это уже никак не федерация. Он как политик вел политическую игру, выжидая подходящего момента, чтобы сказать, что он самостоятельный, и на этом все. Момент этот наступил где-то к концу 1991 года. А его команда, в первую очередь главный теоретик Бурбулис, сразу говорила, что надо освободиться от висящих на России республик. Он не понимал, что фактически эти республики не висели на России, а были скрепляющим поясом Советского Союза, в котором Россия была доминантой. Ну а пояс, он тяжелый, конечно, поэтому его можно рассматривать и как лишний груз. Ну сбросили, и все.

— Можем ли мы с перспективы времени заявить, что все-таки были шансы на сохранение Союза — пусть измененного, трансформировавшегося, — если бы не гонка со временем и не путч? Или это попахивает утопией?

— Нет, я думаю, что возможность сохранения Советского Союза в усеченном составе была, и он бы мог просуществовать еще десятилетия. А дальше все зависело бы от того, как бы он развивался. Если просто продолжал бы ту же линию, которая была в Советском Союзе, линию накапливания энтропии, то он все равно бы рухнул. То есть надо было осознать, что необходимо переходить к новым формам управления, к новым формам межнациональных отношений, становиться даже не просто современной страной — потому что очень не похож Советский Союз на многие другие страны, — а страной, адекватной своим масштабам и структуре. Если бы это произошло, то да, конечно, дальше бы Советский Союз развивался, но он уже был бы другим Советским Союзом, да и название бы, конечно, уже изменили. Но это все-таки был бы континуитет, продолжение.

Фото: Станислав Панов / Фотохроника ТАСС

— Я думаю, что большую и очень важную роль сыграло бы еще и то, насколько была бы внедрена какая-то реальная обратная связь между властью и людьми.

— Очень хорошее замечание. И мы снова возвращаемся к понятию «обратная связь». Абсолютно верно. Потому что Горбачев эту обратную связь получал в таком, что ли, массированном виде, когда партии, массы, большие группы, огромное количество газет это все выплескивали, и что именно они выплескивают — поди сам проанализируй, в одиночку не проанализируешь. А институты здесь организовывать некогда, потому что все идет очень быстро.

Но на самом деле, когда я говорю об управлении, здесь необходимо было ввести еще некоего наблюдателя, который стоял бы вне власти и масс, живущих со своей обратной связью, и от наблюдателя ввести новый контур обратной связи и к власти, и к массам. И такой протоконтур управления существовал — это наука. Но к ней всегда относились с подозрением и контролировали особенно строго. К науке относились хорошо в моменты смертельной опасности. А все остальное время: они там высказывают что-то, ну и пусть… А они высказывают то, что они видят с точки зрения внешнего наблюдателя.

Кстати говоря, единственное работающее средство понижения энтропии — это наука, создающая новые знания.

Мы все, и Горбачев тоже, находились на корабле, который оказался в условиях сильнейшего шторма. Он — капитан корабля. Что ему делать? Прежде всего он должен сказать: «Я капитан, я веду корабль».

Если он этого не сделает, корабль погиб. Он это сказал, хорошо понимая штормовые условия. Его упрекают: «У него не было плана». А ты в шторме находишься на корабле, ничего нигде не видно, кроме волн огромных, какой план ты составишь, куда ты его поведешь? Ты хоть понимаешь, где какая сторона света?

А ему говорят: «У тебя не было плана, поэтому ты все развалил». У него и не могло быть плана. И он даже понимал, что не успевает создать план. Не просто не успевает, он не знает, в какую точку ему идти, он не понимает до конца, из какой точки он вышел. Здесь от чего все зависит? Только от опыта и наития капитана, правильно он сделает или неправильно. Поэтому команде нужно было довериться капитану, и, может быть (я не говорю, что в этом случае все бы было хорошо, и Союз бы сохранился, я этого не говорю), шансов было бы значительно больше. Но вместо того, чтобы довериться капитану, стали капитана обвинять, и кто-то сказал: «Теперь я буду капитаном, этот плохо руководит». Сколько таких ситуаций случалось на морских просторах.

— Мне кажется, что критика в адрес Горбачева была основана на том, что эти люди не видели накопившейся энтропии и не понимали ее…

— Видели, конечно, но всю ее опасность не понимали.

— Не понимали, потому что всерьез не думали о ней. Но при этом одни обвиняли его за то, что он вообще вмешался в ход истории и сдвинул эту пирамиду, которая каким-то странным образом еще держалась. Мол, «не надо было ничего трогать». Другие, наоборот, — надо бы побыстрее, что он тянет!

— Точно сказано: о срывающейся лавине энтропии не думал никто.