Слева направо: Сара (жена Шемякина), Владимир Мараммазин, Михаил Шемякин, Вероника (жена Марамзина). Фото из личного архива Владимира Снегирева

Об авторе

Владимир Снегирев, историк и журналист, вспоминает встречи с двумя яркими шестидесятниками — Михаилом Шемякиным, знаменитым на весь мир художником, и писателем Владимиром Марамзиным, достопримечательностью парижской эмиграции. Про свою жизнь Шемякин рассказал сам в книге воспоминаний «Моя жизнь. До изгнания» («Горби», № 5).

А про Марамзина важно вспомнить, что он входил в литературную группу «Гараж», занимался самиздатом, за создание машинописного собрания сочинений Бродского был арестован в 1974 году и приговорен к пяти годам условного заключения. Когда ему разрешили покинуть СССР, он это сделал незамедлительно. В Париже сотрудничал с журналом «Континент», был неустанным возмутителем литературного и общественного спокойствия.

Владимир Снегирев с блеском описал свои встречи с писателем и художником.

Художник Шемякин живет в обширном поместье, расположенном к югу от Парижа. Там старый замок — с башнями по бокам, мрачноватый и холодный, каким и полагается быть дому, построенному в Средние века. Рядом двухэтажный флигель с библиотекой, хранилищем архивов и мастерскими. Хозяйственные постройки. А вокруг чудный диковатый лес, где растут грибы и водится всякое зверье.

Художнику там хорошо. Потому что ничто не отвлекает его от работы, а Шемякин, как я неоднократно в этом убеждался, неистовый трудоголик. Только очень серьезные причины могут заставить его покинуть это уединенное место, и то лишь на несколько дней.

Однажды, когда я гостил в его владениях, Шемякин мне говорит: «Сегодня поедем в город Тур. Это недалеко и там у меня запланирована встреча с местной интеллигенцией».

Причина, как я понял, была веской: русскому человеку приходилось выстраивать нужные отношения с соседями, проявлять в этом деле известную гибкость и деликатность.

Сара, жена художника, уселась за руль подержанного «Мерседеса» и через пару часов мы были в городе Тур. Там то ли ресторан, то ли бар. Принесли бокалы с розоватым вином, похожим на компот, легкие бутерброды. Шемякин подвел меня к человеку, облаченному в длинное до пят холщовое светлое пальто. В таких ходят герои голливудских фильмов, играющие роль киллеров.

— Познакомься. Это мой парижский друг писатель Володя Марамзин.

Писателю было тогда восемьдесят три года, но, несмотря на это, он выглядел довольно бодро и отнесся ко мне вполне благожелательно. Мы быстро перешли на «ты», сели в сторонке, стали беседовать. Рядом пристроилась моложавая девица по имени Вероника, как вскоре выяснилось, жена Володи, его литературный секретарь и редактор.

Марамзин с готовностью поведал мне свою историю. Оказалось, он почти в точности повторил судьбу Шемякина: родился и жил в Ленинграде, писал книжки, дружил с Бродским, самиздат, аресты, больше полугода в следственном изоляторе КГБ, эмиграция… Якобы

поводом для ареста стало то, что он собрал пятитомное собрание сочинений Иосифа Бродского. Уже за одно это Марамзину грозил серьезный срок.

Ну и другие претензии к нему накопились у властей.

— Хотя я не занимался политикой, — отчего-то несколько раз повторил Марамзин. — Просто писал книги, немного сатирические. Например, вставлял туда такие фразы: «Труд сделал из обезьяны человека. Советского». Это сочли оскорблением. Или еще: «При коммунизме самый последний еврей станет русским». Я недавно посчитал, сколько времени провел на допросах: около тысячи часов. В своем последнем романе «Страна Эмиграция» пишу об этом.

Владимир Снегирев, Михаил Шемякин и Владимир Марамзин. Фото из личного архива Владимира Снегирева

Мою «вину» усугубило и то, что, когда сидел в следственном изоляторе, в Париже вышел номер журнала «Континент» с моей повестью. В итоге суд вынес приговор: пять лет строгого режима, но условно. А вслед за тем поступило предложение из тех, от которых нельзя было отказываться: я должен был немедля покинуть страну. И меня выкинули прочь.

В 1975-м приехал в Париж. Тогда там была мощная эмиграция. Разные люди, разные взгляды, но все они противостояли тоталитарному режиму — это объединяло. В области изобразительного искусства главным был Шемякин, он многим помогал, причем совершенно бескорыстно. И вдруг я замечаю, что есть и такие, кто Мишей недоволен. Почему? Потом дошло: завидуют. А он устраивал их работы в галереи, делал им вызовы, давал деньги.

…Тут к столику, за которым мы сидели, подошел Шемякин. Вслушался в наш разговор. Говорит:

— Мой любимый анекдот. Идут молодой раввин и старый. Навстречу им какой-то человек. И, проходя мимо, как даст по уху старому раввину. Тот остановился. Потер ушибленное место: «Странно, я, кажется, этому человеку еще ничего хорошего не сделал».

Поскольку Миша уже вернулся к своим французским интеллигентам, я счел возможным спросить Марамзина, на какую полку он бы поставил Шемякина в истории мировой культуры?

— На питерскую. Это особая полка. Там много выдающихся, ни на кого не похожих людей.

— Сорок два года прошло с тех пор, как ты уехал. И что же, за все эти годы ни разу не навещал Россию?

— Никогда. Я в разводе с этой страной. И Вероника уже двадцать три года здесь и тоже никогда не уезжала.

— Тебя обида гложет до сих пор?

Марамзин задумался:

— Нет, не обида. Тут другое. Мне это неинтересно. Мы с Вероникой объездили весь мир, он открыт. Я как-то из любопытства посчитал музеи, в которых бывал. Сбился на цифре 196. Вот я нарушил раз свое обещание не печататься в России, согласился сделать сборник произведений одного из своих любимых писателей — Лескова. Четыре года длилась работа. Составил. Написал предисловие. И получил в итоге копеечный гонорар.

— Ну это хорошо, что получил. У нас с книгоизданием сейчас такая беда, что многие авторы вообще ничего не получают, издают книги на свои деньги.

— Я понимаю твой вопрос, ты не первый спрашиваешь, отчего я так ни разу и не был дома. Все были — Максимов, Неизвестный, Войнович, Шемякин, Розанова… А я не был. И не буду. Зачем искушать судьбу? Как там у Ницше: «Чем шире ты открываешь свои объятия, тем легче тебя распять».

…Вдруг он вспомнил еще одного питерца — Анри Волохонского. К стыду своему, я его не знал.

— Ты же помнишь песню, ее Гребенщиков исполнял — «Над небом голубым есть город золотой». Автор — Анри. И он же автор еще множества других стихов и текстов песен. А по профессии — озеровед, в России был специалистом по Ладоге, в Израиле вслед за Иисусом ходил по воде Галилейского озера. Человек неожиданных знаний, автор множества открытий. Вот каких людей изгоняла родина. И кому от этого хорошо?

Михаил Шемякин. Фото: Замир Усманов / ТАСС

После того как Шемякин отчитался за свои успехи перед местной интеллигенцией, мы все вместе отправились обратно в его замок. А поскольку дорога была длинная и скучная, Марамзин стал развлекать нас анекдотами. Некоторые я потом записал.

- «Умирает раввин. У него много денег. Сын: папа, покажи, где деньги? Мама: покажи, где сбережения? Он в ответ поднял два пальца, и рука его бессильно упала. Но вдруг произошло чудо, и раввин выздоровел. Сын спрашивает: папа, почему ты поднимал два пальца? Что означал этот жест? Он отвечает: просто у меня не было сил просунуть между двух пальцев третий».

Или вот такой французский анекдот:

- «Женщина изменила мужу. Ее должны побить камнями. Вот уже и камни приготовлены, и желающие есть. И тут Христос возникает: пусть первым бросит камень тот, кто без греха. Все опускают руки. И вдруг из-за их спин летит камень и убивает эту женщину. Христос оборачивается и укоризненно: мама!»

И Шемякин не остался в долгу, тоже поделился своей байкой:

- «В городе Довиль из казино выходят два новых русских. Шесть часов утра. Автосалон — там в витрине стоят «Ягуары», «Феррари». Один показывает на маленький «Ягуар» и говорит: «Давай я тебе его подарю». — «Это почему?» — «Ну ты же платил за кофе».

Вдруг Володя вспомнил своего дедушку по материнской линии. Тот, оказывается, был деревенским попом, прилично выпивал и волочился за бабами.

— Крестьяне приходили к попадье, жаловались: ты скажи батюшке, чтобы во время проповеди он под юбку-то не лез. Ему в 30-м году говорят: расстригись. Он: да как же так, я ничего другого не умею. Тогда мы тебя определим в свою церковь. И на Соловки его.

— Володя, скажи, а как сейчас русская эмиграция в Париже? В Праге, где я работаю, все разобщены, иной раз ведут себя, как пауки в банке…

— А у нас эмиграции просто нет. Нельзя назвать эмиграцией понаехавших новых русских, это совсем другое.

Вмешался Шемякин, говорит мне:

— Ты насчет нашей эмиграции в 60-е и 70-е годы тоже иллюзий не питай. Там всякое было. Интриги, склоки, доносы. А как нас ненавидела первая волна, те, кто уехал после революции. Считали нас детьми красных комиссаров.

Марамзин:

— Не только поэтому. У них вкусы и пристрастия были иные. Они считали: вот Зайцев — это хорошо. А Набоков это уже от дьявола. Шаховская в своих воспоминаниях о Набокове: «Я его предупреждала, говорила, как надо писать». Ну, матушка…

Шемякин опять обернулся со своего переднего сиденья ко мне:

— Когда у меня вышел «Апполон-77»… Это альманах, ты, кстати, читал?

— Ну где я мог его читать? Ты уж прости, не читал.

— Там все были: Лимонов, Бахчанян, Мамлеев, Розенберг, Яковлев, Зверев, Волохонский, Кабаков, художники, поэты… И вот когда он вышел, как белогвардейцы обрушились на нас. «Большевистский таран!» — это было самое мягкое ругательство.

Марамзин:

— Там и Ахматова была.

У меня, кстати, никакого уважения к Анне Андреевне нет. Она была лентяйка. Целыми днями лежала. Отправила дворника за сигаретами, его бомбой убило, она об этом никогда не сожалела.

— А Бродский там был — в этом альманахе?

Марамзин:

— Я его предлагал, но Миша не захотел. Он считал, что Иосиф уже достаточно известен, а ему хотелось открыть новые имена.

Шемякин:

— Я там первым напечатал Елизавету Мнацаканову. Она в Австрии жила. Потом актер Мозговой читал ее со сцены — народ цепенел. Она переписывалась с Гурджиевым, он писал: «Вот почему Господь подарил мне долгую жизнь — чтобы я встретил Вас и познакомился с Вашей поэзией. А это даже и не поэзия, это что-то над ней».

Мамлеева я тоже напечатал первым. Кузьминского. Михнова. Гаврильчика. Олега Григорьева.

Марамзин:

— И все это было сделано на Мишины деньги. Он потратил на альманах свой гонорар, сто тысяч долларов.

Михил Шемякин на выставке «Шемякин. Высоцкий. Две судьбы». Фото: ITAR-TASS

Писатель вспомнил про «ленинградскую полку», на которую он поместил Шемякина рядом с другими великими:

— Вот про Анри Волохонского я тебе уже говорил, и Миша его тоже высоко ценил. А теперь хочу сказать про Бориса Борисовича Вахтина. Это сын писательницы Веры Пановой. Умер рано. Он был крупным синологом, научным секретарем Института Востока. Рассказывал мне, как поступил учиться в университет на китаиста. И вот ждут они, первокурсники, появления своего декана Алексеева. Того нет. Проходит десять минут, двадцать, полчаса… Никого. И вдруг в аудиторию вбегает старик неопрятного вида и начинает кричать: «Вы чего сюда пришли? Это не для вас — китайский язык. Вы будете влачить жалкое существование. Никогда и ничего не поймете. Пока не поздно, опомнитесь». Несколько человек встали и вышли вон. А оставшимся он сказал уже спокойным голосом: «Ну вот, а теперь для вас, молодые люди… Китайская культура — самая древняя, самая великая культура на земле, а вы — самые счастливые люди».

…Потом Марамзин долго рассказывал о своей любви к прозе китайского писателя Пу Сунлина, цитировал его, а завершил свой пассаж так:

— Мы с Викушей как-то набрели на интервью с американской актрисой Шэрон Стоун, и, оказывается, Пу Сунлин ее любимый писатель. Она старается каждый день читать хотя бы две страницы из его книг.

* * *

Добравшись уже в ночи до шемякинских владений, разбрелись по своим комнатам, чтобы на следующее утро, а вернее, почти в полдень, встретиться за завтраком, и опять писатель и художник говорили, а я больше помалкивал, слушал, впитывал, понимая, какая огромная удача выпала мне в эти дни.

Марамзин вспомнил о том, что когда-то преподавал эсперанто.

— Могу и сейчас песенку спеть. Но сейчас это все кончилось.

Шемякин:

— А тебя за это в психушку не упекли? Вот меня упекли за мои картины, которые были «не как у всех». Раз не подходят под партийный стандарт, значит, ты уже враг, подозрительный элемент, веры тебе нет. Я хорошо помню, как меня привезли в спецклинику при Военно-медицинской академии. На окнах решетки. Стекла непробиваемые. Стулья и кровати привинчены к полу. Свет ночью не выключается. Сортиры без дверей и всегда рядом сидит амбал санитар, наблюдает за тем, как пациенты писают-какают.

Марамзин:

— Когда я сидел в следственной тюрьме на Шпалерной, то у нас в камере было «очко» незагороженное, на виду. И вот представьте, сидят в камере три-четыре зэка, а надобности надо справлять прилюдно. Там, кстати, была еще одна камера, куда никого не помещали. Почему? Потому что когда-то в ней сидел Ленин. Даже табличку чекисты привесили: здесь был В.И. Ленин.

Дом предварительного заключения (первая в России следственная тюрьма) на Шпалерной улице в Петербурге. Фото: архив

Шемякину тоже был хорошо знаком этот дом, он уже в новые времена был там на экскурсии, а экскурсоводами стали те самые чекисты, которые полвека назад «разрабатывали» его как врага советской власти. И тюрьму ему показали, и то здание КГБ, которое в Питере зовется Большой дом.

— Показали и мне парашу Ленина, — подтвердил Миша. — Сказали: это только высшие партийные чины видели. Большая честь!

Когда мы шли по знакомым с юных лет коридорам Большого дома, — продолжил Шемякин, — то я обратил внимание своих старых знакомых — они давно уже пенсионеры, — что краска на стенах облупилась, полы растрескались, ручки на дверях болтаются. Говорю: «Бедновато живете». А они мне: «Да, Михал Михалыч, денег нет, спонсора ищем».

Вспомнили Эдуарда Лимонова, который в те годы активничал в российской политике. Оба согласились с тем, что не делом занимается Лимонов, многих юношей подставил, сломал им жизнь. Но Марамзин при этом заметил:

— А вот стихи писал замечательные. Бродский сделал предисловие к его книге. Я познакомился с Лимоновым в Харькове, это 68-й год. Он тогда носил фамилию Савенко. У меня первая жена была актрисой, театр поехал в Харьков на гастроли, ну и я там с ней месяц прожил. Эдик прочел мне пару своих стихов, держался при этом очень скромно. Потом увиделись уже в Москве. И он мне предлагает купить за пять рублей тетрадку своих стихов — они были отпечатаны на машинке, из картонок было сделано подобие обложки, все это прошито суровыми нитками, вот такая книжка. А стихи хорошие:

Живите все в провинции, ребята.

А кормят там и сыто, и богато.

Какое наслаждение речей…

Вот тут и начинается «Бегу».

Бегу в столицу, где другие лица.

Загубят там твой маленький талант.

Закрой назад твой чемодант.

Эдуард Лимонов. Фото: ITAR-TASS

Я звоню Иосифу: «Есть один парень, интересный поэт, надо его поддержать». Он мне: «Володя, ну поэтов так много, ты же сам знаешь. Жизни не хватит, чтобы всех прочитать или всем помочь». Но как-то я его убедил, привез ему тетрадочку. Через день он звонит: «Володя, ты прав, представь себе, это действительно поэт».

Уже в Париже я настаивал перед Максимовым, чтобы «Континент» напечатал стихи Лимонова. Максимов долго сопротивлялся, не хотел. Тогда Бродский вмешался, и стихи были напечатаны.

Когда я стал издавать альманах «Эхо», мы там напечатали кусочек из его «Записок неудачника». Что тут началось! Что тут посыпалось на нас с Хвостенко! «Новое русское слово», «Русская мысль», другие эмигрантские издания нас с говном смешали. Как мы посмели такое напечатать? Лимонов там, конечно, много дерзил, сильно ругал Штаты, говорил, что он бы охотно убил американского президента. Хулиганил. Я в ответ написал статью, которая называлась «Из подполья звезды видно».

Потом мы несколько раз печатали его фото, где он в обнимку с Леной Щаповой, там и его, и ее стихи были.

На другой день, когда Марамзины, откланявшись, сели на свой парижский поезд, я посетовал Шемякину:

— Странно, что Володя не хочет приехать в Россию. Говорит, что он в разводе с этой страной, что его там опять могут посадить. Ну что за ерунда? Зачем его сажать? У Марамзина это какой-то комплекс?

Миша согласился:

— Не только у него. Был такой Сергей Шаршун, громаднейший художник, эмигрант первой волны. Я его в Америке в доме престарелых навестил. Глубокий 90-летний старик. Но говорит мне: «Как ты думаешь, меня тут большевики не найдут?»

* * *

Вернувшись в Прагу, где я тогда работал корреспондентом по странам Центральной Европы, стал искать в интернете все, что касалось моего нового приятеля.

Владимир Рафаилович Марамзин (настоящая фамилия Кацнельсон) родился 5 августа 1934 года в Ленинграде. Отец работал мастером на заводе, ушел на фронт добровольцем и в 42-м году погиб. Мать — учительница географии.

Вероника и Владимир Марамзины на берегу Сены. Фото из личного архива Владимира Снегирева

Закончив электротехнический институт, Владимир очень скоро свернул с инженерной стези, увлекся писательством. Сочинял пьесы, сценарии, книжки для детей. Распространял в списках произведения Андрея Платонова и других запрещенных авторов. Был арестован 24 июля 1974 года. Осужден условно в феврале 75-го.

И почти сразу уехал, чтобы больше никогда не возвращаться.

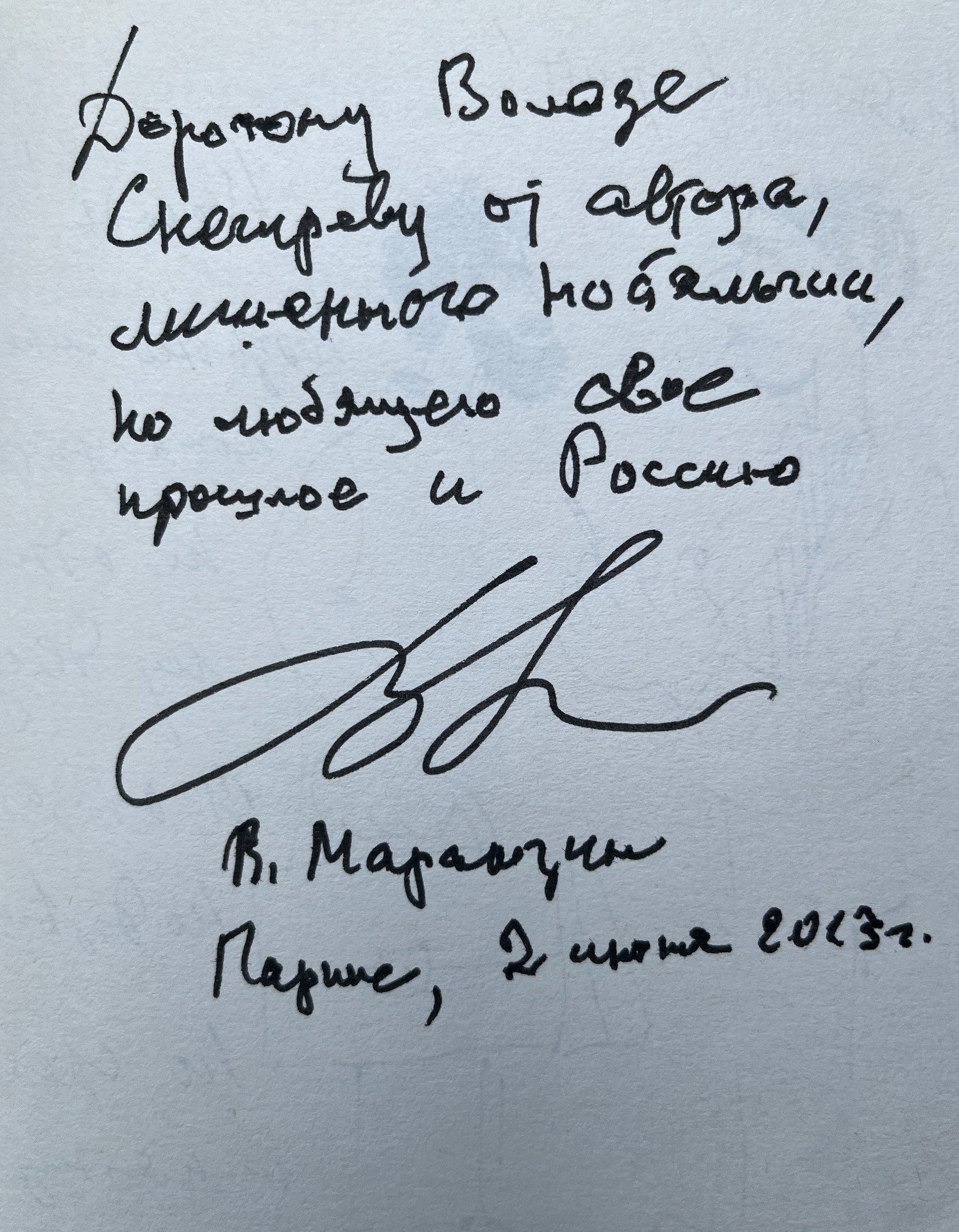

Общение наше неожиданным образом продолжилось — сначала в эпистолярном жанре, а затем и очно, когда я через год снова приехал по делам в Париж. Марамзин прислал мне свой недавно изданный роман в двух томах под названием «Страна Эмиграция», а кроме того — вышедший раньше сборник повестей и рассказов «Сын отечества» и несколько экземпляров альманаха «Эхо» — он его издавал еще в конце 70-х гг.

То лето выдалось в Париже необыкновенно жарким. Спасаясь от зноя, мы вечерами сидели под тентами на набережной Сены, пили красное вино, разглядывали проплывающие мимо кораблики с туристами, разговаривали. А с наступлением темноты перемещались в район Монмартра, там Володя давно облюбовал одно кафе с террасой, засиживались в нем за полночь. И опять много говорили — о разном.

По поводу «Страны Эмиграция» у нас с ним развернулась довольно бурная дискуссия.

Обложка книги «Страна Эмиграция»

Этот его последний роман состоял как бы из двух пластов: там были очерки о вполне реальных людях, эмигрантах 60-х и 70-х годов, Марамзин их хорошо знал, с кем-то даже дружил, а вторая линия повествовала о выдуманном человеке, художнике, это был собирательный образ, и в нем, как я понял, Володя хотел показать судьбу уехавшего из совка художника, возможно, и не типичную, но хорошо ему знакомую. Человек, изо всех сил старавшийся устроить свою жизнь — сначала дома, затем на Западе. Человек без моральных устоев, готовый ради успеха заключить союз с дьяволом, быть завербованным и нашими, и чужими спецслужбами, рисовавший и ваявший только то, что было в тренде, за что хорошо платили.

Все это было любопытно, и в писательском таланте ему нельзя было отказать, но я, честно говоря, с гораздо большим интересом проглатывал страницы, посвященные реальным людям. И ведь какие это были люди! Максимов, Бродский, Лимонов, Синявский, Розанова, Целков, Шемякин, Галич, Некрасов… Весь цвет исхода периода брежневского застоя.

О некоторых Марамзин отзывался очень резко или с явным пренебрежением. Например, чета Синявский–Розанова в его изображении представала как исчадие зла, Андрей Донатович был, по мнению писателя, специально внедрен на Запад, чтобы расколоть эмиграцию, а Мария Васильевна ему в этом активно помогала.

И другим тоже доставалось. Даже Шемякин, который, как я понял, ощутимо поддержал Володю на первых порах в Париже, в книге предстает малосимпатичным персонажем, этаким дельцом от искусства. Вслед за Марамзиным мне хотелось понять, как жили в изгнании эти люди, что помогало им держаться на плаву, во что они верили и в чем испытали разочарование.

«Эмиграция есть насильственное действие над лучшей частью национальной культуры, даже если у каждого отдельного ее участника были свои личные причины и свои пути ее принять или ей подчиниться»

— такой приговор вынес писатель всем уехавшим.

Он пробовал разобраться в красивой формуле, авторство которой приписывали Зинаиде Гиппиус, а иногда Цветаевой или Берберовой: «Мы не в изгнании, мы в послании». Послание с чем? От кого? Кому?

И делал жесткий вывод: «Тот из нас, кто на Западе останется в рамках русского языка, русской культуры и российской узкой проблематики, тот действительно погубит свою жизнь, и ему нужно будет ползти назад на коленях, по-собачьи вымаливая пропуск на обратную жизнь».

Марамзин был уверен и подтверждал эту уверенность своей собственной биографией, что из эмиграции нельзя вернуться, она всерьез и надолго, она навсегда. И призывал прекратить «эту детскую игру в ностальгию», идеалом для него был Бродский, тоже ни разу не навестивший родину. Кстати, и к понятию «родина» Иосиф призывал относиться «без придыхания».

Ссылаясь на Максимова, он говорил, что Бродский «провел свое переселение в новый мир образцово и лучше всех».

Иосиф Бродский в Нью-Йорке. Фото: Сергей Берменьев / ТАСС

Тут мне трудно было что-либо возразить Марамзину, все-таки я, в отличие от него, не имел долгого опыта жизни на чужбине. Зато некоторые другие пассажи из его романа вызывали у меня вопросы.

Кажется, он так и не смог побороть свою обиду полувековой давности,

Россия оставалась для него страной грязных пивных ларьков, генералов КГБ в штанах с лампасами и прочих несуразностей, которые так часто встречаются в голливудских фильмах.

У него в романе были прекрасные зарисовки о Париже и парижанах — выразительные, точные, ироничные, когда же он описывал Россию, как правило, выходило что-то вроде дешевой карикатуры.

Я ему выговаривал:

— Это похоже на то, как мы когда-то изображали американцев — толстых сытых янки с сигарой в зубах и цепочкой на брюхе.

Володя мрачнел, а его верная Вика, еще не дослушав, обрушивалась на меня:

— Как вы можете обижать большого русского писателя?

Но ведь мне нравился Марамзин, и нравилось то, как он пишет, просто хотелось огородить его от явных несуразностей.

— Твоя книга издана на русском языке, и читать ее будут не только те, кто родился и живет «за бугром», но и те, кто регулярно бывает в России, знает ее, — гнул я свою линию. — Уверяю тебя, они такое не воспримут. Потому что в этом есть очевидная фальшь. Да, в России далеко не все хорошо — мы об этом говорили с тобой при встречах. Засилье ворья, коррупция, псевдопатриотизм, давление на свободную прессу, много чего можно перечислять. Мне ли этого не знать. Но в твоем изображении это вовсе не Россия, а некое зазеркалье, где живут нереальные люди, где диссидентов расстреливают из «револьвера Дзержинского», где до сих пор дерутся из-за кружки пива, где любого эмигранта пытаются вербовать, а русское посольство в Париже — это просто зловещее гнездо каких-то людоедов (причем ты оговариваешься, что сам там никогда не был).

Все это можно было бы понять, если бы ты писал памфлет. Но ведь эти сказки вплетены в ткань серьезного и умного повествования. Зачем? С какой целью? Если отомстить, то кому? На самом же деле эффект от этого, повторяю, обратный — ты мстишь самому себе.

Вика опять бросалась в бой, но ее аргументы были слабыми. Вроде такого: Марамзин как узник совести имеет право именно так изображать свою бывшую родину, она, эта родина, с тех пор совершенно не изменилась.

Володя морщился, поддакивал:

— Нравственность у вас упала ниже плинтуса. Люди живут без чести и совести. Песни Высоцкого запрещены. Аллу Пугачеву преследуют. Страх и холуйство повсюду.

Слава богу, до ссор у нас при этом не доходило, вовремя сворачивали на другие темы.

Фото из личного архива Владимира Снегирева

Ушел Марамзин в апреле 2021 года, чуть не дотянув до своего 87-летия.

Незадолго до того рассорился с Шемякиным. Вот как это было со слов Миши:

— Володя мне позвонил и попросил сделать его портрет, который он собирался опубликовать в одной из своих книг. Даже, кажется, на обложке. Я сел за работу и постарался подойти к делу, как всегда, ответственно. Тем более что считал Марамзина своим товарищем, даже когда-то помещал его прозу в «Аполлоне».

Сделал портрет, отправил ему, он звонит: «Миша, спасибо! Вот что значит — настоящая дружба». Потом я уехал куда-то, а вернувшись, слышу на автоответчике сообщение: «Срочно позвони, это Марамзин». Звоню. И слышу в ответ: «Я твой рисунок помещать нигде не буду. Потому что ты хочешь меня убить». Что за чушь? «Ты о чем?» А он продолжает: «Да, ты хочешь меня убить, в твоем портрете заложена идея смерти. Эта лестница, ведущая вверх, — в ней символ гибели». Я, честно говоря, разозлился. Столько сил и времени вложил в рисунок, и вот такая «благодарность». Оборвал этот глупый разговор, мы расстались.

Уже потом узнал, что там не обошлось без Вики, она внушила своему мужу этот бред, она, вообще говоря, была склонна к разного рода мистицизму, и Володя в конце жизни явно попал под ее влияние.

После его ухода она мне звонила, просила помочь материально. Я отказал, с деньгами у самого тогда было туго. За разговором упомянул о нашей ссоре. И ты знаешь, что она мне ответила: «Но ведь Володя же действительно умер». Дескать, я в этом и виноват. Представляешь?

* * *

Через год после того, как Марамзина не стало, грянули известные события, и на Запад снова потянулись граждане России, ставшие неугодными на своей родине. За одно столетие уже четвертый или пятый (как считать) исход. Наверное, будь жив писатель, он бы не удержался от ехидного замечания: «Ну что я говорил? Не нужны мы никому у себя дома».