Екатерина II. Художник: Федор Рокотов

Так закономерно сложилось, что историю печати и цензуры советского периода все более или менее знают — не только потому, что это эпоха не столь отдаленная, но и потому, что мы вынуждены и сами переживать этот опыт, как говорится, в режиме реального времени. А вот все, чем жила и с чем боролась журналистика царской России, теряется для нас во глубине веков, и помнят об этом только историки и литературоведы. Но журналистская жизнь тех времен иногда и богаче советской, и неоднозначнее, и в чем-то более похожа на нас, так что вспоминать о ней — занятие и полезное, и иногда обнадеживающее.

История русской журналистики, если смотреть на нее глазами оппозиционера, начинается печально: с первых же страниц русская газета была провластной и государственной. Хуже того, «Ведомости» — а именно они и были первой русской газетой в современном понимании — созданы во время Северной войны, и цель у них была вполне четкая: доказать, что война эта для государства полезна и что Россия победит (а второй целью газеты была, конечно, пропаганда петровских реформ). И уж совсем печально по нынешним меркам выглядит одна из первых новостей первого дошедшего до нас выпуска: эта новость была посвящена тому, сколько «на Москве» отлито «пушек медных, гаубиц и мартиров». Отлито было прилично — по крайней мере, по статистике этой официозной газеты, — что должно было укрепить патриотический дух читателей. За тем, чтобы патриотизм оставался непоколебленным, внимательно следил сам Петр: он лично корректировал газету, и на ее страницах остались сделанные его рукой пометки о том, что из напечатанного он приказал «в народ не пущать». То есть, как видим,

русская официозная журналистика началась с пропаганды войны — и в этом смысле она мало продвинулась вперед за три с лишним века.

Иначе говоря, как и в случае с книгопечатанием, цензура в журналистике родилась одновременно с самой журналистикой. Правда, на протяжении всего XVIII века цензура эта была довольно бессистемной: выходили какие-то разрозненные указы, запрещалось то одно, то другое, но за тем, как эти указы исполнялись, уследить было довольно сложно. Законную силу цензура получила только к концу века, в 1796 году — при Екатерине II. Начиналось все довольно обнадеживающе: в 1783 году она издала указ о вольных типографиях, суть которого была в том, что каждому разрешалось «по собственной воле заводить оные типографии, не требуя ни от кого дозволения». Была, правда, и оговорка: печатать можно было только под «наблюдением»: ничего противного законам Божьим и гражданским не пропускать. И все-таки даже с этой оговоркой эффект для свободы слова был очень значительный: например, спустя некоторое время Радищев напечатал свое «Путешествие из Петербурга в Москву» именно в одной из таких вольных типографий — за что и пострадал.

Но типографская вольность длилась недолго: в 1796 году, нервно оглядываясь на события Великой французской революции, Екатерина издала указ «Об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг, об учреждении на сей конец цензуры в городах… и об упразднении частных типографий». Указ запрещал все ранее разрешенное и заодно узаконивал цензуру, причем впервые в истории вводил профессиональную предварительную: теперь книги перед публикацией вычитывались не абы кем, а одной духовной и двумя светскими особами. Профессионализация цензоров сильно ухудшала положение печатников: то, что могла легко пропустить не слишком образованная полиция, теперь имело мало шансов проскочить мимо образованных представителей Синода, Сената и университетов.

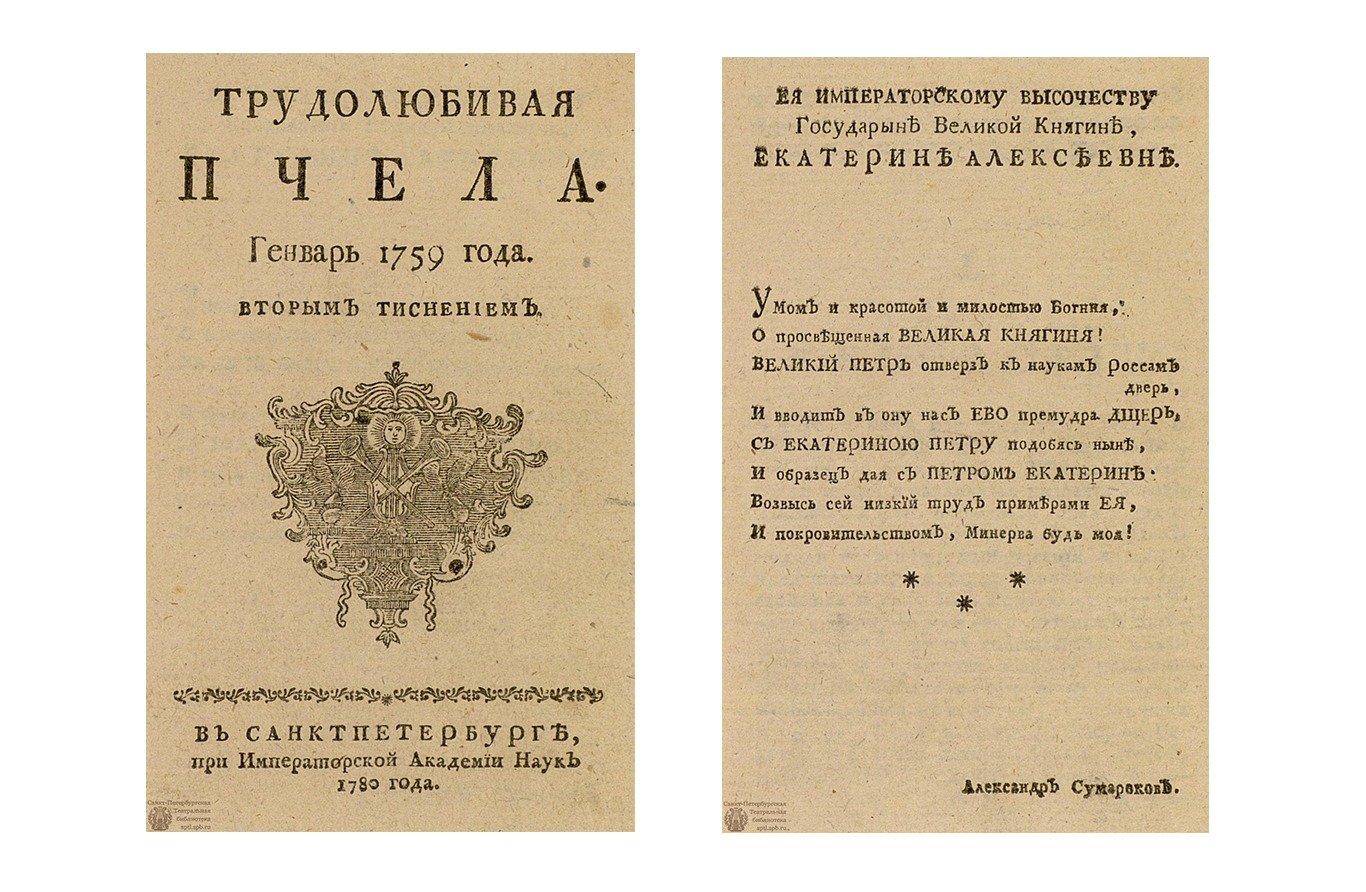

Страницы журнала «Трудолюбивая пчела»

При этом к моменту издания этого указа уже существовала частная, а не государственная журналистика: она появилась в конце 1750-х годов (до этого все журналы и газеты печатались под чутким контролем Академии наук). Естественно, что как только печать выбралась из-под государственной опеки и заговорила от первого лица, начала появляться и оппозиционная журналистика. Например, вышедший в 1759 году журнал Сумарокова «Трудолюбивая пчела» много писал и о социальных проблемах, и о пороках «элит» — и вообще неустанно намекал, что в великой и прекрасной империи далеко не все так однозначно прекрасно.

Острым было даже посвящение, которым журнал открывался: Сумароков посвящал его не императрице — что было бы в порядке вещей — а Екатерине Алексеевне (это потом она станет императрицей, а тогда она расположением первых лиц не пользовалась). Другим довольно известным выпадом Сумарокова против сложившейся системы (не против монархии, конечно, а против пороков на всех уровнях власти и жизни) была опубликованная в «Пчеле» утопия «Сон. Счастливое общество»: описание земного рая, в котором государь — благородный и справедливый, чиновники — честные, судьи — неподкупные, народ — трезвый.

Утопия эта писалась, судя по всему, на полном серьезе —

но были и другие журналы, которые с той же степенью иносказательности предпочитали не мечтать о лучшем, а смеяться над имеющимся.

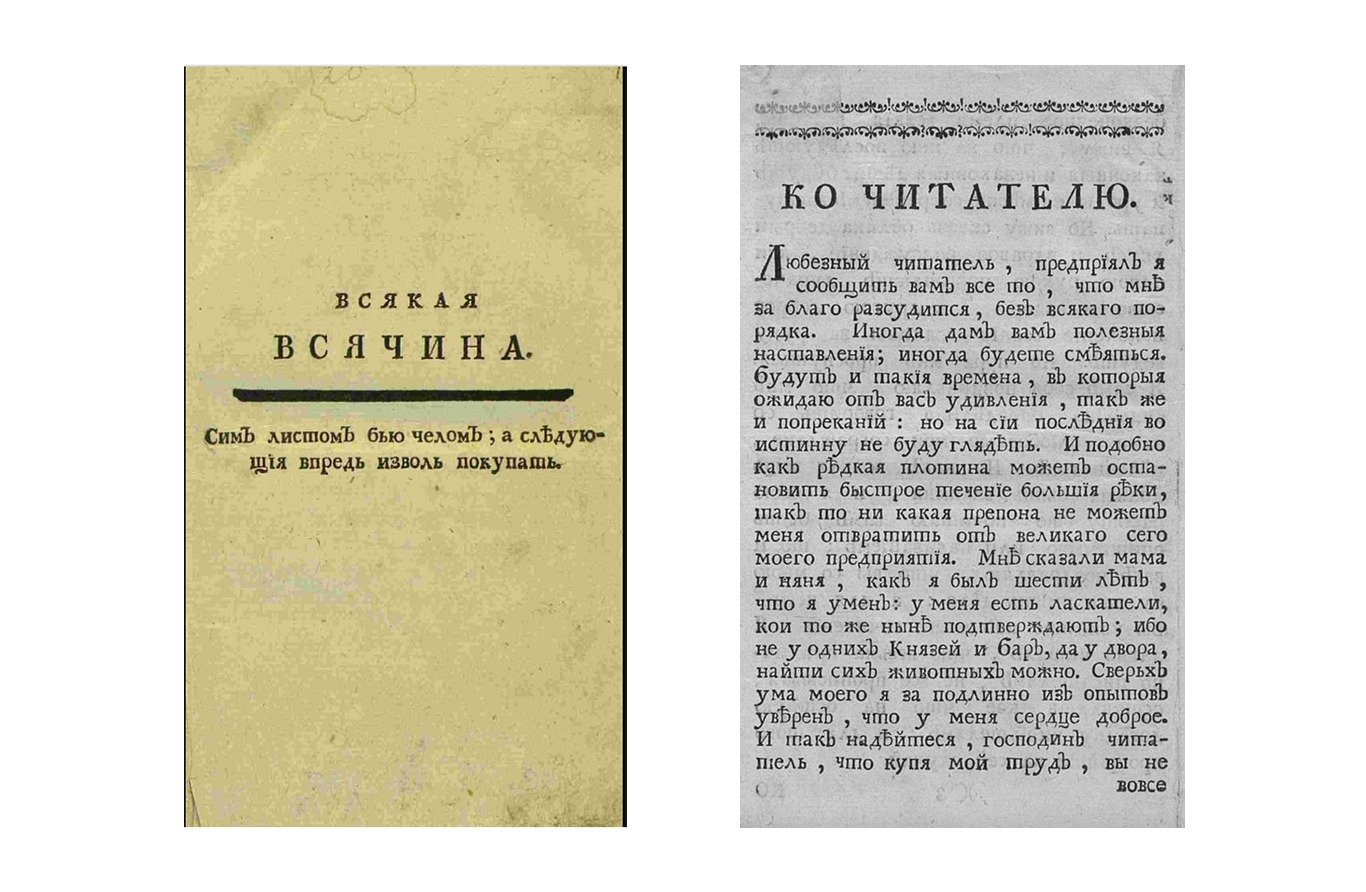

Страницы журнала «Всякая всячина»

В это время очень живо развивалась сатирическая журналистика — и именно с этим связан знаменитый спор между Екатериной и издателем Николаем Новиковым.

Дело в том, что Екатерина не ограничивалась обычным принципом российской власти «взять все и запретить» — руководить общественным мнением она пыталась и сама, лично издавая журнал «Всякая всячина». В числе прочего в этом журнале императрица рассуждала о том, как и за что надо любить власть, — и о том, как надо над ней смеяться:

«Всякий честный согражданин признаться должен, что, может быть, никогда, нигде какое бы то ни было правление не имело более попечения о своих подданных, как ныне царствующая над нами монархиня имеет о нас, в чем ей, сколько нам известно и из самых опытов доказывается, стараются подражать и главные правительства вообще. Поэтому сатира журналов должна быть в улыбательном духе, направлена на людские пороки, а не персоны».

То есть Екатерина пыталась мягко намекнуть на очень удобный для себя и очень беззубый для журналистов метод разговора о социальных проблемах: смеяться, мол, надо над пороком вообще, а не над конкретными злоупотреблениями конкретных чиновников.

Издававший журнал «Трутень» Николай Новиков имел другое мнение — и активно высказывал его на страницах своего журнала. Надо ли напоминать, что Новиков при Екатерине оказался в конце концов узником Шлиссельбургской крепости, куда его доставили абсолютно больного и где его с пристрастием допрашивал знаменитый начальник Тайной экспедиции Степан Шешковский.

Журнал «Трутень»

Новиков провинился, правда, не только тем, что его чувство юмора не было похоже на чувство юмора императрицы. Свою позицию по всем социальным проблемам он высказывал достаточно прямо и последовательно — и к тому же опубликовал в журнале «Живописец», который основал после того, как из-за полемики с Екатериной «Трутень» пришлось закрыть, отрывок «Путешествие в *** И*** Т***». Этот отрывок был эскизом радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» — и исследователи до сих пор не знают, кто именно его написал: Радищев или Новиков. В любом случае текст был опубликован в новиковском журнале и по накалу протеста ничем не уступал радищевскому роману. Протестовал автор отрывка против все той же бедности крестьян и нечеловеческих условий, в которых они живут:

«…По выезде моем из сего города, я останавливался во всяком почти селе и деревне: ибо все они равно любопытство мое к себе привлекали; но в три дни сего путешествия, ничего не нашел я похвалы достойного: Бедность и рабство повсюду встречалися со мною в образе крестьян. Непаханые поля, худый урожай хлеба возвещали мне, какое помещики тех мест о земледелии прилагали рачение. Маленькие, покрытые соломою хижины из тонкого заборника, дворы, огороженные плетнями, небольшие одоньи хлеба, весьма малое число лошадей и рогатого окота подтверждали, сколь велики недостатки тех бедных тварей, которые богатство и величество целого Государства составлять должны.

Не пропускал я ни одного селения, чтобы не расспрашивать о причинах бедности крестьянской. И слушая их ответы, к великому огорчению, всегда находил, что помещики их сами тому были виною. О человечество! тебя не знают в сих поселениях. О господство! ты тиранствуешь над подобными себе человеками».

Вне зависимости от того, кто был автором этого «Путешествия», сам Радищев высказывался в печати не менее однозначно — и не только в своем романе. В частности, он написал статью с, наверное, самым провокационным для России всех времен названием: «Беседа о том, что есть сын отечества». Провокационнее названия была первая строчка: «Не все рожденные в отечестве достойны величественного наименования сына Отечества (патриота)». Человек, писал Радищев, существо свободное и имеющее вполне четкие представления о чести — только тот, кто эти представления и эту свободу не предал, может называться патриотом. При этом автор перечисляет и несколько категорий тех, кто называться «сыном отечества» права не имеет. Среди таких те, кто носится с патриотизмом исключительно из-за голубизны своей крови, взяточники — и коллективное полицейское государство:

«…поднимающий величавым образом на твердь небесную свой взор, попирающий ногами своими всех, кои находятся пред ним, терзающий ближних своих насилием, гонением, притеснением, заточением, лишением звания, собственности, мучением, прельщением, обманом и самым убийством, словом, всеми, одному ему известными, средствами раздирающий тех, кои осмелятся произносить слова: человечество, свобода, покой, честность, святость, собственность и другия сим подобныя? — потоки слез, реки крови не токмо не трогают, но услаждают его душу. — Тот не должен существовать, кто смеет противоборствовать его речам, мнению, делам и намерениям! сей ли есть сын Отечества?»

Как видим, проблемы социальной журналистики за прошедшие века тоже не особенно изменились.

Александр Радищев

Ответы на заданный Радищевым вопрос можно найти в его биографии — в печати он на него ответа не получил. Зато были другие вопросы в другом журнале, ответы на которые все-таки были получены, — и с этого начались в России жанры интервью и, видимо, «прямой линии» (чуть позже, конечно). В 1783 году журнал «Собеседник любителей российского слова» напечатал вопросы к императрице, которые задал ей в письме Денис Фонвизин, а рядом — ответы Екатерины. В том документе эпохи прекрасно буквально все: и изобретение нового жанра, и — главное — стиль поведения отвечающего. Например:

Фонвизин спрашивает: «Отчего многих добрых людей видим в отставке?»

Екатерина отвечает: «Многие добрые люди вышли из службы, вероятно, для того, что нашли выгоду быть в отставке».

Фонвизин: «Отчего все в долгах?»

Екатерина: «Оттого в долгах, что проживают более, нежели дохода имеют».

Фонвизин: «Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют, и весьма большие?» (То есть почему раньше проходимцы не занимали высоких должностей, а теперь занимают. — В.А.)

Екатерина: «Предки наши не все грамоте умели.

NB. Сей вопрос родился от свободоязычия, которого предки наши не имели; буде же бы имели, то начли бы на нынешнего одного десять прежде бывших».

Фонвизин: «В чем состоит наш национальный характер?»

Екатерина: «В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от творца человеку данных».

Этот эпистолярный диалог власти с народом до сих пор можно считать образцом того, как и с какой интонацией такие диалоги обычно ведутся. Особенно наглядным в этом смысле кажется ответ на вопрос про распределение должностей: мало того что Екатерина с явным раздражением отвечает невпопад, так еще и делает приписку: мол, вы вообще имеете возможность задать этот вопрос исключительно потому, что в стране живет и здравствует свобода слова.

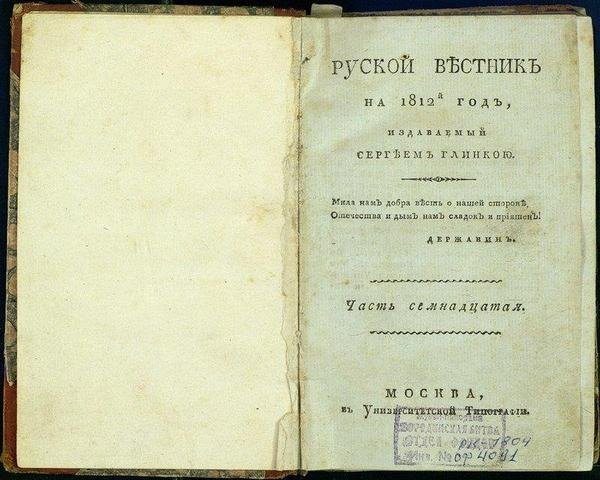

Журнал «Русский вестник»

Надо сказать, что методы борьбы с излишками «свободоязычия» при Екатерине тоже были похожи на сегодняшние — и они не ограничивались только закрытиями журналов и заключениями журналистов в Шлиссельбургскую крепость. Например, совсем по-другому императрица налаживала напряженные отношения с Иваном Крыловым. Крылов, которого все привыкли считать баснописцем, был еще и издателем: под его редакцией выходили остросатирические журналы «Почта духов», а потом «Зритель». И тот, и другой сильно мешавшие императрице издания были закрыты, и когда Крылов, взяв в напарники своего товарища Клушина, после этого начал издавать третий — «Санкт-Петербургский Меркурий» — у Екатерины кончилось терпение. То ли из-за популярности Крылова, то ли по каким-то другим причинам просто посадить его в крепость было, очевидно, нельзя, и тогда императрица устроила обоим издателям аудиенцию. Приняв их во дворце, она настоятельно посоветовала обоим уехать за границу — «полечиться». Свой совет для убедительности она сопроводила денежным вознаграждением. Клушин деньги взял и рассыпался в благодарностях — эта россыпь дошла даже до страниц «Меркурия». Реакция Крылова была куда более диссидентской: денег он не взял, за границу не уехал, но столицу ему пришлось тем не менее покинуть, а журнал закрыть.

Иначе говоря, судя по всему, вся палитра цензурных мер против журналистики и в целом печатного слова, которая не пересыхает и сегодня, была собрана при Екатерине. И хотя и до, и во время ее правления издатели вполне активно, пусть и эзоповым языком, высказывались на политические темы, отдел политики в печати смог появиться только позже — в «прекрасном начале» дней Александровых, в «Вестнике Европы».

Этой оттепели предшествовало усиление заморозков: Павел I, хотя и вернул в первые же дни своего воцарения из ссылки Радищева и Новикова, за свое недолгое правление успел издать больше десяти цензурных указов — в том числе полностью запретить ввоз иностранной литературы. Пришедший за ним Александр в порыве освободительного энтузиазма сделал великий и долгожданный для печати шаг: отменил предварительную цензуру. Правда, очень быстро он понял, что с шагом этим поторопился, и уже в 1804 году она была возвращена на место первым цензурным уставом. Тот же устав, правда, ввел одну цензурную норму, благодаря которой заслужил репутацию «самого мягкого» закона об ограничении свободы печати в истории России. Цензоры обязаны были «руководствоваться благоразумным снисхождением, удаляясь всякого пристрастного толкования сочинений и мест в оных, которые по каким-либо мнимым причинам кажутся подлежащими запрещению, когда место, подверженное сомнению, имеет двоякий смысл, в таком случае лучше истолковать оное выгоднейшим образом, нежели его преследовать». Иначе говоря,

устав предписывал цензорам любое неоднозначное место в тексте трактовать в пользу автора, а не в пользу запретов — и эта мера в самом деле была и остается большой редкостью в истории русской цензуры.

Правда, и эта мягкость не продержалась долго: границы свободы слова начали затвердевать с приходом Наполеона. Отношения между ним и Российской империей поставили и печать, и цензуру в довольно двусмысленное положение: они то теплели, то холодели, и ни газеты, ни цензоры не успевали следить за тем, как именно нужно отзываться о Наполеоне сегодня. Когда Бонапарт был союзником — им приказано было восхищаться, когда антихристом — полностью запрещалось само упоминание его имени. Потом ситуация снова становилась зеркальной — и кто не успел (например, «Русский вестник» Глинки, который не уследил за очередным потеплением отношений), тот подвергался наказаниям. В конце концов сложности с разговорами о политике очень изобретательно разрешил министр народного просвещения Разумовский, который приказал цензурным комитетам:

«Комитет г.г. министров положил, чтобы в настоящих обстоятельствах издатели всяких периодических сочинений в государстве, в коих помещаются политические статьи, почерпали из иностранных газет такие только известия, которые до России вовсе не касаются, а имеющие некоторую связь с нынешним нашим политическим положением заимствовали бы из «С.-Петербургских ведомостей», издаваемых под ближайшим надзором».

Ту же тактику подтвердило предписание 1818 года, где говорилось, что обо всем, касающемся правительства, могут писать только официозные газеты и журналы — а частные издатели не должны высказываться ни «за», ни «против», потому что «и то, и другое бывает вредно, давая повод к различным толкам и злоключениям».

Окончательно «похолодало» после декабристского восстания и воцарения Николая I: уже в 1826-м был принят знаменитый «чугунный» устав — и чугунность его проявлялась как в тяжести условий, так и в глупости формы. Это был огромный, чудовищно детализированный документ. Детализация запретов была такой, что ухитрилась включить даже указания по корректуре грамматических ошибок.

Устав запрещал многое из того, что привыкли считать запрещенным и мы сегодня:

- исторические сочинения, в которых подвергшиеся политическому преследованию оппозиционеры («посягатели на законную власть, приявшие справедливое по делам наказание») представлялись как жертвы режима;

- «рассуждения, обнаруживающие неприятное расположение к монархическому правлению»;

- «медицинские сочинения, ведущие к ослаблению в умах людей неопытных достоверности священнейших для человека истин, таковых как духовность души, внутреннюю его свободу и высшее определение в будущей жизни. Цензоры должны были отсекать в рассматриваемых ими сочинениях и переводах всякое к тому покушение».

- Но главное, что предписывал цензурный закон, была отмена того самого главного пункта, из-за которого предыдущий, александровский, считали самым мягким: теперь места с двойным смыслом были однозначно запрещены.

Неповоротливость и неподъемность нового закона была очевидна всем, даже его составителям, — и уже спустя год «чугунный» устав начали пересматривать. Из него были убраны лишние детали, относящиеся к редакторской правке; уточнялось, что цензура не обязана давать направление словесности и общему мнению, а должна только запрещать «вредные» произведения. Кроме этого, в уставе было прописано, что цензор должен «принимать всегда за основание явный смысл речи, не дозволяя себе произвольное толкование оной в дурную сторону» — то есть, по сути, не цепляясь к словам и не ища двойной смысл там, где его нет.

Конечно, это мало напоминало свободолюбивое указание на то, чтобы трактовать двойные смыслы в пользу автора, — и все-таки смотрелись эти строчки вполне мягко. Другое дело, как это предписание выполнялось. Выполнялось оно очень просто: когда в 1831 году в журнале «Европеец» Иван Киреевский опубликовал статью «XIX век», а Николай внимательно ее прочитал, император лично приказал ее запретить. Дело в том, что в рассуждениях о литературе бдительный правитель увидел размышления о несправедливости российской политики — и хотя о политике там, в общем, речи не шло, Николай, обрадованный тем, что разгадал тайный замысел автора, вынес вердикт:

«Статья сия не долженствовала быть дозволенной в журнале литературном, в каковом воспрещается помещать что-либо о политике, и, как сверх того, оная статья не взирая на ее нелепость, писана в духе самом неблагонамеренном, то и не следовало цензуре оной пропускать».

О том, что период правления Николая I был одним из самых тяжелых для слова в любых его видах и формах — «мрачным семилетием» и «эпохой цензурного террора», — известно достаточно широко. Это было время, когда запрещалось все, что, по мнению правительства и цензоров, «приводит низшие классы некоторым образом в движение и поддерживает оное как бы в состоянии напряжения». И если Екатерина цензуру узаконила, то Николай ее институционализировал: при нем она превратилась в сеть комитетов и ведомств, а в центре нее сидел Минотавр — Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии.

Очень многие цензурные решения принимал при этом лично Николай — с тем же рвением спустя много лет будет «работать» цензором Сталин. Как именно император эти решения принимал, наглядно показывает его резолюция на жалобы издателя Николая Греча (тому не нравилось, что цензура не пропускала в печать сочинения его друга Булгарина):

«Вы призовите его к себе, вымойте голову и объясните, что ежели впредь осмелится дерзко писать, то вспомнил бы, что журналисты сиживали уже на гауптвахтах, и что за подобные дерзости можно и под суд отдать».

Эпоха Николая сменилась эпохой Александра II — временем, когда пришлось решать самый больной для императорской России вопрос, вопрос крепостного права. На этом фоне цензура стала еще более чуткой. Например, в 1859 году управляющий Третьим отделением Тимашев отказался пропустить в печать несколько стихотворений Николая Некрасова, издававшего журнал «Современник», с которым у власти и так складывались очень напряженные отношения. Тимашев писал:

«Общее направление стихотворений г. Некрасова нельзя не признать в полном смысле слова демократическим. Злоупотребление помещичьей власти, угнетение бедного богатым, слабого сильным, лихоимство чиновников и равнодушие властей к порядку суть любимые поэмы этого поэта, прибегающего подчас к самым нелепым и натянутым вымыслам, каков, например, «Огородник», для проведения своих мыслей. За немногими исключениями, прочтенные мною стихи г. Некрасова, имея характер обличительный, весьма резки по идеям и оставляют самое мрачное впечатление».

Герцен и Огарев. Фото: архив

Цензура боялась любого перенесения крестьянского вопроса «на политическую почву», и писателей приказано было держать «в тех границах, которые правительством указаны». Но если удержать в этих границах тех, кто печатался внутри России, еще было возможно, то ограничить издателей за рубежом было крайне проблематично. Речь, конечно же, о Герцене, создавшем в Лондоне свою вольную русскую типографию. Журнал «Колокол», издаваемый им же, преодолевал все таможенные преграды и читался всеми умеющими читать жителями Российской империи, несмотря на все старания властей ограничить доступ издания к российскому читателю. О своей издательской деятельности Герцен писал так:

«Меня манила иная жизнь, даль, ширь, открытая борьба и вольная речь. Беспокойный дух мой искал арены, независимости; мне хотелось попробовать свои силы на свободе, порвавшие все путы, связывавшие на Руси каждый шаг, каждое движение».

Будучи сам свободолюбивым, он старался сделать таким же свободолюбивым и свой журнал, печатая там даже те мнения, с которыми был не согласен, — и с этим связана история, которая мне кажется абсолютно зеркалящей некоторые сегодняшние споры, ведущиеся на совсем других платформах, но по похожему поводу. В 1860 году «Колокол» напечатал «Письмо из провинции» некого «Русского человека». Этот «Русский человек» обвинял Герцена в бездействии и маниловщине: мол, надо действовать напористее и прямее, «звать Русь к топору» — то есть к революции. На что Герцен отвечал обзором истории Российского государства и объяснял, что не представляет для себя возможным звать людей умирать на баррикадах, когда сам он живет в Лондоне.

Споры о крестьянском вопросе сменились спорами о сепаратизме — о польском восстании, и эти перепалки журналистов из сегодняшнего дня читаются тоже совсем иначе, чем в любое другое время. Консервативная пресса, естественно, утверждала, что отделение Польши — это попытка расчленить Россию и что вообще это происки коллективного Запада (этот лагерь возглавлял Катков). Другая сторона защищала права поляков на то, чтобы осознавать себя независимым и самостоятельным народом. На этой позиции стоял и Герцен — и эта позиция стоила ему популярности, а его журналу — гибели. Герцен писал:

«Мир вправе спросить, что это за народ, который в продолжение века из поколения в поколение приходит терзать несчастную страну, не хотящую быть с ним, не делящую его вкуса к рабству».

Поскольку ВЦИОМа тогда еще не было, никто не знает, сколько человек в России были против самостоятельности Польши, но очевидно, что тогда таких действительно было большинство. Это большинство перестало покупать герценовский «Колокол», и журнал постепенно закрылся.

За время своего правления Александр II, надо отдать ему должное, успел многое сделать для того, чтобы печать почувствовала себя свободнее — его указ от 1865 года так и называется: «О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати». Одно из главных облегчений заключалось в том, что преступления печати должны были теперь рассматриваться в суде — то есть редактор и издатель имели право объяснить, почему напечатан тот или иной текст, имели право на адвоката, имели право спорить с цензурой. Понятное дело, что послабления эти продержались тоже недолго — до выстрела Каракозова в 1866 году.

Вообще же цензурные меры против журналистики в 1860-е годы были очень похожи на сегодняшние.

- Во-первых, печать регулировалась экономически: повышением-понижением цен на бумагу и почтовые расходы, выдачей-невыдачей кредитов, ограничениями в подписке. Очень мощным рычагом давления был запрет печатать частные объявления — это была мера, по сути, аналогичная нынешнему запрету размещать рекламу у «иноагентов».

- Во-вторых, правительство могло запретить писать о какой-то теме.

- А в-третьих, в случае, если газета или журнал что-то нарушали, им приходили предостережения — и после третьего следовала временная приостановка. Как и сейчас, предостережения могли приходить буквально за что угодно — и иногда второе и третье приходили в один день. Приостановка выпуска хоть и была временной, но по сути своей означала смерть газеты: после второго предупреждения подписчики торопились забрать свои деньги, сотрудники, рисковавшие остаться без зарплаты, увольнялись, и за шесть-восемь положенных месяцев молчания об издании уже успевали забыть. Спустя положенное время издателям приходилось фактически основывать новую газету или журнал.

При всех этих, казалось бы, драконовских мерах в стране тем не менее расцветала сатира. Один из самых забавных и известных скандалов в этой сфере связан, как ни странно, с журналом не сатирическим: в 1861 году «Сын Отечества» поместил на обложку карикатуру, на которой радостные собаки скачут вокруг издателя Старчевского и как бы благодарят его, своего избавителя (избавителем он был потому, что выступал против намордников). Все бы ничего, но над этой карикатурой крупными буквами было напечатано объявление о продаже картины под названием «Русские крестьяне благодарят государя за освобождение от крепостной зависимости».

Выстрел Каракозова не убил императора, но убил отголоски свободного слова — в частности, журнал «Современник». Последнее покушение на Александра — то, которое цели достигло — ликвидировало и то немногое, что еще оставалось: с воцарением Александра III начался период контрреформ. Газета «Биржевые ведомости» в 1882 году сокрушалась:

«Во всем свете нет более покорной правительству и менее самостоятельной печати, как у нас. <…> Если в чем можно упрекнуть нашу печать последних двух лет, так это в систематическом умолчании обо всем, что может интересовать общество, но может быть причислено цензурой к числу вопросов, неудобных для обсуждения».

Дальнейшие события тоже не сделали печать свободнее: в 1903 году критика царя была приравнена к уголовным преступлениям, Русско-японская война заставила вспомнить законы военного времени — а потом началась первая русская революция.

В октябре 1905 года начались стачки и забастовки — замерла жизнь, замерли газеты.

17 октября Николай был вынужден подписать Манифест об усовершенствовании государственного порядка — и хотя этот документ многое открывал и многое разрешал, самым известным памятником ему стала вышедшая в журнале «Пулемет» иллюстрация: манифест 17 октября с кровавым отпечатком ладони и подписью: «К сему листу… генерал-майор Трепов руку приложил» (выпустивший это издатель был арестован). И все же короткий период с момента опубликования манифеста до выхода временных правил о печати принято называть «медовым месяцем свободы печати». В это время периодика выходила без цензуры, на страницах газет обсуждались репрессии против журналистов и печатались планы по установлению полной свободы слова, издания выходили тогда и так, когда и как хотели сами, а не как приказывал цензор. Но «оттепель» оказалась недолгой: исследователь Елена Сонина в одном из лекционных курсов говорит о том, что уже в 1906 году журнал «Светает» вышел с обложкой, на которой был напечатан рисунок с кладбищем, на могильных плитах которого было написано: «Здесь покоится свобода слова», «Здесь покоится свобода печати», «Здесь покоится неприкосновенность личности». Рисунок назывался «Все свободы родились 17 октября и скончались 17 октября».

Новые правила о печати 1906 года закрутили обратно все открученные с таким трудом и скрипом гайки. Журналистов арестовывали, журналистов высылали, журналистам запрещали заниматься профессиональной деятельностью. Газеты конфисковывали и изымали на железнодорожных станциях. Вскоре для репрессий представился и новый повод — закон военного времени. Причем «Временное положение о военной цензуре» вышло на следующий же день после начала Первой мировой войны, и это означало, что документ готовился заранее.

Фото: Википедия

Пришедшие позже к власти большевики снова поначалу пообещали печати «оттепель»: одним из их лозунгов было утверждение, что печать должна быть свободной. Тем не менее эта «оттепель» оказалась еще короче предыдущих: 27 октября (9 ноября) 1917 года вышел Декрет о печати, который окончательно похоронил все обещанные свободы:

«Закрытию подлежат лишь органы прессы:

- призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству;

- сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов;

- призывающие к деяниям явно преступного, т.е. уголовно наказуемого характера».

Все это было сделано именем борьбы с контрреволюцией — и, как обещал документ, временно: пока не установятся нормальные условия. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное, и все запреты Декрета сохранились, по сути, на все время существования советской власти.