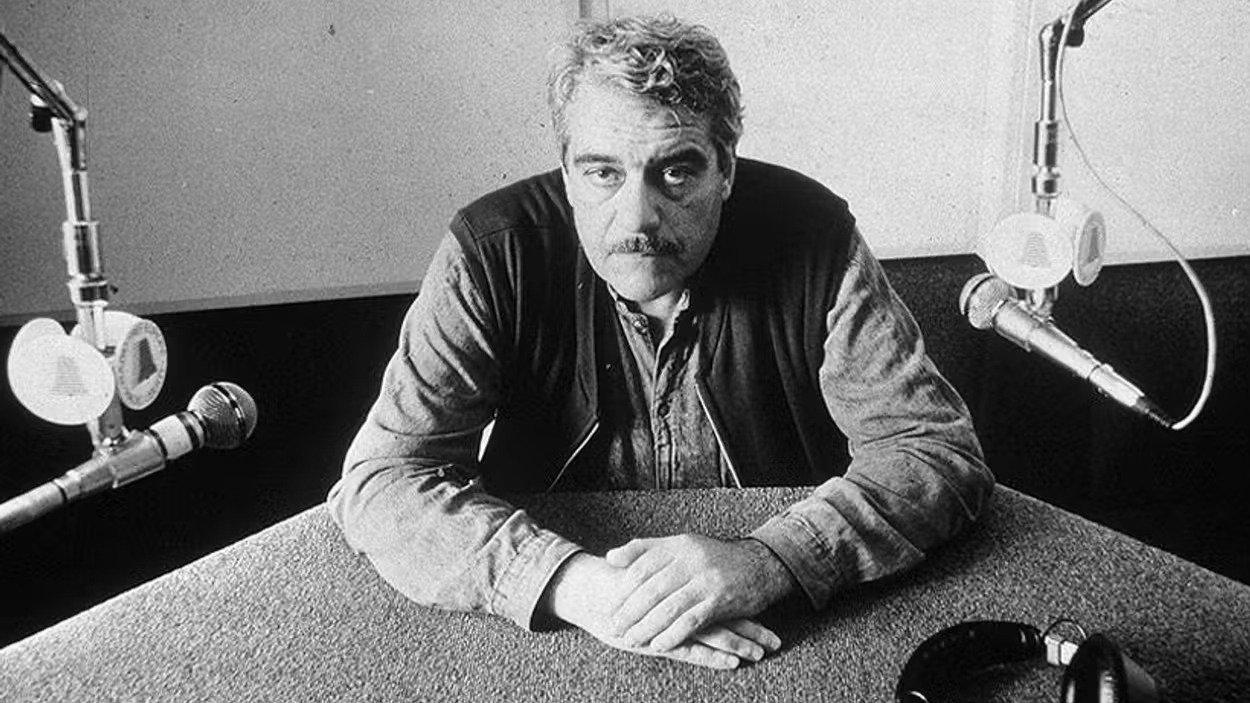

Сергей Довлатов. Фото: Нина Аловерт

В галерее современников известного писателя Александра Гениса* Сергей Довлатов занимает одно из важнейших мест — и как любимый друг, и как высоко ценимый писатель. Он не раз возвращался к нему в своих статьях и книгах, но удивительным образом никогда не повторялся в своих рассказах о нем. Сегодня «Горби» публикует портрет классика из новой книги Гениса «Персоналии», которая в ноябре вышла в «Редакции Елены Шубиной».

(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГЕНИСОМ АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГЕНИСА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

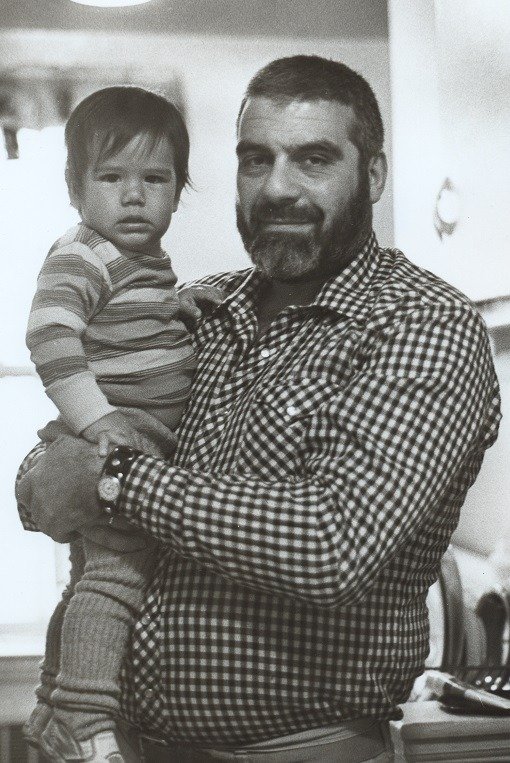

Обложка книги Александра Гениса «Персоналии»

1.

Мы садились за стол, незаметно пихаясь, чтобы оказаться поближе к Сергею и с правильной стороны. Опытные помнили, что он на одно ухо глуховат, но это было не так уж важно, потому что слушать надо было нам, а не ему.

Специфика этих разговоров заключалась в том, что они радикально отличались от всего, к чему мы привыкли на родных кухнях. Там, за чаем, а не водкой, хотя одно часто вело к другому, мы всегда ругали власть и хвалили литературу. Эти темы монополизировали наш советский досуг. Их постоянство служило залогом преемственности — дней, годов, поколений. Мы перемывали косточки вождям и писателям, и не было занятия интереснее.

Другие пели у костра, играли в преферанс, ходили на танцы, а мы не отрывались от нашего болтливого праздника. Тем более что власти не менялись и не подводили. Они беспрестанно поставляли примеры идиотизма и отвечали за него.

Писатели, в сущности, — тоже, но с другим знаком. Литература была неистощимым источником добра и восторга. Перечислять авторов и сравнивать их было счастьем, причем таким, о каком мечтал Сталкер у Стругацких: «для всех и даром». Наши наивные и дерзкие игры в бисер беззаботно пересекали все границы и учили невозможному. Мы умели скрестить Гоголя с Маркесом, Чехова с Сэлинджером и Бабеля с Хемингуэем.

Я до сих пор люблю это занятие, не говоря уже о том, что ему обязаны несколько из тех трех дюжин книг, которые меня угораздило написать. Но Довлатов не признавал литературоведческих разговоров, как и самого литературоведения.

— Критика, — утверждал он, — часть литературы. Филология — косвенный продукт ее. Критик смотрит на литературу изнутри. Филолог — с ближайшей колокольни.

Сперва мне это показалось ересью, потом — приговором выбранной мною профессии. Со временем, однако, как это часто бывало, мне пришлось согласиться с Сергеем. Если считать филологию наукой, то она должна описывать объекты своего изучения с невозмутимостью ученого, не вынося оценки. Не станет же географ хвалить или ругать море, гору или остров. Ему достаточно того, что они есть. Я прочел об этом у Михаила Гаспарова и не поверил, потому что был в восторге от его текстов, и сам он меньше всего походил на бесстрастного географа.

Не удивительно, что Довлатов свирепо скучал от филологических терминов. Он с удовольствием рассказывал про своего приятеля, который списывал теоретические части заказанных ему предисловий из предисловий, написанных к другим авторам, справедливо считая, что эти страницы все одинаковые и их все равно читатель пропустит.

Презирая все общие рассуждения, Сергей отказывал универсальному в праве на существование. Он жил конкретным и штучным.

И любимое, чаще всего смешное из Достоевского, он не пересказывал, а только цитировал, чтобы сохранить не мысль, не дух, а чеканное слово в авторской огранке.

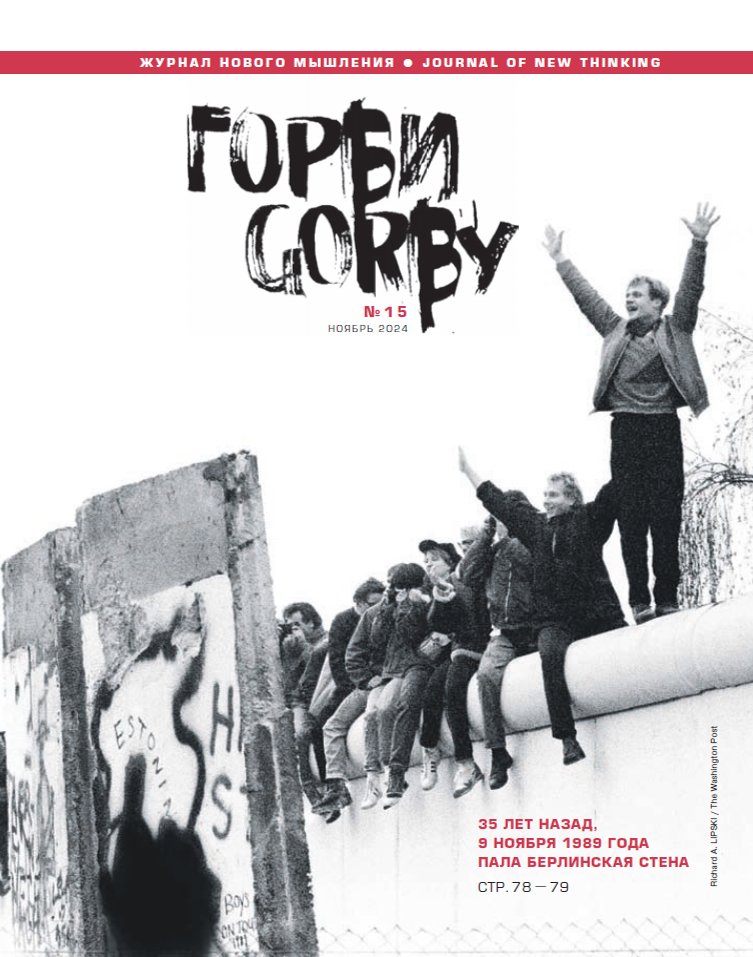

— Отказаться от алгебры ради арифметики, — вынес я для себя урок, враз предав все, чему с азартом и на пятерки учился в университете.

Это был один из тех секретов Довлатова, которые позволяют мне писать о нем уже треть века. Первый некролог я сочинил в ту пятницу, когда он умер. Мы оба работали на радио, а оно не ждет. Второй некролог потребовал много лет и вылился в книгу «Довлатов и окрестности». Я писал ее как окончательную, для чего потребовался чемодан карточек, на которые я записывал предварительные мысли, цитаты, аллюзии и сплетни. Потом появился подробный план, разбитый на главы, даже страницы — их должно было получиться 220. В готовой рукописи их оказалось 219. Больше я так книг не писал, не желая заранее знать, что будет на следующей строчке.

— Литература, — вывел я, — источник познания, причем себя.

Александр Генис и Сергей Довлатов. Фото: Нина Аловерт

2.

Итак, мы садились за стол, где бы он ни стоял — в гостях, в редакции, в кафе или у Сергея на кухне, где однажды мы провели новогоднюю ночь вплоть до позднего рассвета, — и начинался общий треп, природа которого загадочна для всех, кроме участников.

Нет ничего сложнее, чем объяснить то, что мы делаем, не зная — как. Нельзя рассказать, как плавать, усидеть на велосипеде или пожать руку — если это надо рассказывать привыкшему к поклонам японцу. То же самое происходит с задушевным разговором, самым странным из наших навыков.

Проблема в том, что каждое сказанное слово — провокация, требующая реакции постороннего. Друг или враг, он все равно чужой, и диалог — одновременно дуэль и танец. Мы вступаем в него, подчиняясь общепринятым правилам простого этикета — здороваясь, — но то, что происходит потом, как война, зависит и от противника.

Разговор невозможно провести так, как он был задуман. Живая речь тем и отличается от декламации, что ускользает от железной хватки дисциплины и логики. Словно стихи, беседа обладает еще и своей волей, и, открывая рот, мы не знаем, куда нас заведет речь. Заготовленные блоки умных рассуждений и выверенная вязь аргументов не лучше тренерской схемы игры, рассыпающейся на футбольном поле. Риторическое искусство требует интеллектуального культуризма, который мало чем отличается от обыкновенного, ибо готовит к удару с любой стороны.

Я долго не мог в это поверить. Желая быть единоличным хозяином своему слову, я рассчитывал только на себя и садился в лужу. Нигде и никогда наша речь не течет по прорытому дома руслу. Она стремится к устью неведомыми путями, отвлекаясь на внезапные ассоциации, натыкаясь на незаметные пороги, борясь со встречным течением и попадая в коварные водовороты, путающие мысль, слова и планы.

В непредсказуемости беседы — ее прелесть. Самое интересное происходит по пути и зависит от находчивости, дерзости и мгновенной эрудиции, которую не заменит краденая ученость Википедии.

Ко всему этому Довлатов не имел решительно никакого отношения. Его устное слово было вершиной изощренного повествовательного искусства, напрочь избегающего импровизации.

3.

Мы все еще сидим за столом, но теперь приходит очередь солиста. Сергей не терпел соседства. Он умел слушать и даже хохотать, ухая, лестным для собеседника образом, но возражать, спорить, а тем более настаивать ему не шло.

Довлатов, о чем речь впереди, сам себя назначил рассказчиком. Поначалу ему поверили и сочли Сергея мастером разговорного жанра. Его устные репризы отличала та же отточенность, что и его же мерную, как гири, прозу. Бахчанян жаловался, что

Сергей не отличал языка от речи и выделялся из всех остальных тем, что говорил, как писал, — предложениями.

Сергей Довлатов. Фото: Нина Аловерт

Новички об этом не сразу догадывались, потому что Довлатов вставлял в готовый рассказ попутные помехи — мемекал, бебекал, искал нужные слова. Развивая эту утонченную симуляцию, Сергей нашел сходную идею у того же Вагрича и поделился ею в записных книжках.

Бахчанян пришел на радио «Свобода»**. Тогда еще работали глушилки. Бахчанян предложил:

— Все это можно делать заранее. Сразу же записывать на пленку текст и рев. Представляете, какая экономия народных денег!

Чтобы передать свою запинающуюся речь на письме, Довлатов вставлял лишние уточнения, передававшие ложную спонтанность текста. У него часто встречаются ненужные, даже нелепые оговорки. Одна запись начинается так: «Году в тридцать шестом, если не ошибаюсь, умер Ильф». Казалось бы, чего стоит сверить дату. Но Сергей имитирует живой разговор, который жаль прерывать для справки. Да и сами ошибки его не пугали — скорее наоборот, Довлатов их ценил и цедил, поэтому и доверять ему можно далеко не всегда.

Критик Самуил Лурье и я попали в энциклопедию. В литературную, естественно, энциклопедию. Лурье на букву «ш» — библиография, если не ошибаюсь, к Шефнеру. А я, еще того позорнее, на букву «р» — библиография к Розену. Какое убожество.

Раньше мне не приходило в голову проверять, но с годами развивается педантизм. Поэтому я добрался до девятитомной и все равно слишком Краткой литературной энциклопедии, которую не открывал со студенческих времен, но привез с собой в Америку. В ней упоминалось сразу два Розена. Ни к одному из них Довлатов не имел отношения.

Так или иначе, его не уверенная в себе речь симулировала непосредственность рассказа, рождающегося здесь, сейчас и для собравшихся. На деле Сергей всегда знал, как и что он хотел сказать, и делился с нами только готовыми миниатюрами.

Что касается их содержания, то, в сущности, это была школа злословия. Сергей прощал только слабых, особенно, как это называлось в газетах, «женщин трудной судьбы». Другим, включая самого Довлатова, не приходилось ждать пощады. Высмеивая за компанию и себя, Сергей получал индульгенцию и никого не жалел. При этом

настоящие злодеи редко становились героями его баек. Чаще в них попадали незадачливые персонажи. Смешными их делали не грехи, не пороки и даже не слабости, а глухота.

Высмеивая самомнение и претенциозность, Довлатов позволял им самим себя разоблачать.

Так, Сергей рассказывал про своего ленинградского приятеля (я его немного тоже знал), который раньше нас перебрался в Америку и обжился в ней. Чтобы убедить в последнем, он, цитирует Довлатов, всем объясняет, как хорошо он «живет в Филаделфии». Пропуская необходимый мягкий знак в названии города, товарищ Сергея расписывался в снобизме. Он, мол, уже так глубоко укоренился в английском, что невольно коверкает русскую речь. С высоты своего американского опыта он по-дружески и снисходительно сожалеет слегка затормозившего на пути в Америку Сергея, давая ему понять, как далеко он его обогнал на пути в цивилизованное общество, пока его собеседник застрял в эмигрантском гетто.

Надо заметить, что все это Сергей сумел изобразить с помощью одной — отсутствующей! — буквы. Но еще до этого он вывел героя этой истории в «Соло на IBM».

Миша Юпп говорил своему приятелю:

— Ко мне довольно часто являются за пожертвованиями. Но выход есть. В этих случаях я перехожу на ломаный английский.

Приятель заметил:

— Так уж не старайся.

Сергей Довлатов и Григорий Поляк. Фото: Нина Аловерт

4.

Каждая застольная история Сергея была репетицией пера. Он писал со слуха и сторожил окружающее, чтобы поймать момент, когда оно проговаривается. Поэтому Сергей никогда не расставался с записной книжкой. Ею ему служил изрядный том в темном переплете. Раньше такой назывался амбарной книгой; теперь, наверное, никак. Чем бы Сергей ни занимался — заседал, работал, закусывал, — он часто останавливался и быстро делал запись, которой до поры до времени ни с кем не делился. Только иногда мне удавалось подсмотреть (подслушать), как появляется новая запись. Так бывало в разговорах с нашим общим товарищем, язвительным и остроумным Изей Шапиро.

— Слушай! У меня родился сын. Придумай имя — скромное, короткое, распространенное и запоминающееся.

Изя посоветовал:

— Назови его — Рекс.

А вот другой фрагмент, из которого при печати почему-то выпал автор реплики.

— Какой у него телефон?

— Не помню.

— Ну хотя бы приблизительно?

Довлатовская вахта с амбарной книгой обернулась чуть ли не самыми популярными книжками в наследии Довлатова: «Соло на «Ундервуде» (Ленинград, 1967–1978) и «Соло на IBM» (Нью-Йорк, 1979–1990).

Когда вышел томик, собравший записные книжки Чехова, Ильфа и Довлатова, то на обложке работы, конечно же, Бахчаняна красовался композитный портрет трех авторов. Зато внутри они разительно отличались друг от друга. Для первых двух записи служили подспорьем прозы — склад говорящих фамилий, характерных черт, холостых острот. Иногда изумительных. У Чехова: «Старая дева пишет трактат «Трамвай благочестия». (Такой хорошо бы смотрелся в одном депо с «Трамваем «Желание».) Обычно вспомогательная роль записной книжки бесспорна. Исподнее литературы, она слишком близко приникает к автору, чтобы стать общедоступной.

Не то у Довлатова. Записные книжки он демонстрировал охотно, чтобы не сказать настойчиво. В самом первом публичном выступлении Сергей, практически неизвестный нашей нью-йоркской публике, представил все таланты сразу. Он рассказал о подробностях своей эмиграции, назвал Романа Гуля, зубра первой волны, современником Карамзина, даже спел песню своего сочинения «Полюбила я шпиона». Но главное — прочел отрывки из «Соло на «Ундервуде», ставшие визитной карточкой автора.

Сделав интимное публичным, Довлатов придал своим записным книжкам самостоятельную ценность: не протоплазма прозы, а она сама.

5.

Довлатов был мастером мгновенного шаржа. На том, который изобразил меня, я выгляжу совсем не таким, как в зеркале, но не узнать невозможно: лестное сходство и ядовитая насмешка в одном флаконе. Этот прием многое объясняет в устройстве его записных книжек.

Для этого надо принять центральную условность этого жанра — минимализм. Лаконизм тут исключает недоговоренность. Малое здесь не заменяет большое, а живет по своим одноклеточным правилам. Один герой, один образ, одна шутка плюс спрятанное искусство той принципиальной и животрепещущей краткости, которая никогда не давала довлатовским опусам развернуться дальше десятка страниц.

Чтобы заметить ее, следует обезоружить жанр, избавив его от жала, ключевой концовки. Зная ей цену, Довлатов все же не сводил текст к взрывному финалу, боясь смешаться с профессиональными юмористами. Каждая запись в его «Соло» принадлежала именно что литературе и строилась как рассказ. Сергей не пренебрегал экспозицией, пейзажем, диалогом, портретом и характером, то есть всем, что мешает анекдоту, но необходимо словесности. При этом ограничения, навязанные миниатюрностью текста, так нагружают деталь, что одно слово становится жестом, создает образ и избавляет от продолжения.

Вот запись, где речь идет о Берии. Отбившаяся от домогательств школьница говорит министру:

— Ну вот, Лаврентий Павлович! Ваш шофер оказался любезнее вас. Он подарил мне букет цветов.

Берия усмехнулся и ВЯЛО произнес:

— Ты ошибаешься. Это не букет. Это — венок.

Одинокое наречие создает образ пресыщенного сатрапа-крепостника, столь привыкшего к покорности своих жертв, что одна, уцелевшая, не очень-то его заботит.

Но иногда Довлатову для этого почти циркового номера хватает междометия.

Шли мы откуда-то с Бродским. Был поздний вечер. Спустились в метро — закрыто. Кованая решетка от земли до потолка. А за решеткой прогуливается милиционер. Иосиф подошел ближе. Затем довольно громко крикнул:

— Э!

Милиционер насторожился, обернулся.

— Чудесная картина, — сказал ему Иосиф, — впервые наблюдаю мента за решеткой!

Лучшее тут не финальная реплика, а то, как он обращается к милиционеру. Это «Э!» — голос, доносящийся из другой, несоветской реальности. Ну не говорят так с властями. Даже в Америке я бы не рискнул подобным образом обратиться к полицейскому. А Бродский мог. Наверное, потому, что, как не раз говорил Сергей, «Иосиф был самым независимым человеком в СССР».

Петр Вайль, Сергей Довлатов, Виктор Некрасов, Александр Генис в редакции «Нового Американца», 1981 год. Фото: Лана Форд

6.

У Бродского удобно искать ответ на вопрос, кем надо было быть, чтобы попасть в записные книжки Довлатова: «Самая надежная защита против зла состоит в крайнем индивидуализме, оригинальности мышления, причудливости, даже — если хотите — эксцентричности».

Именно ее, эксцентричность всякого рода, подстерегал Довлатов. В его записках персонажей, как в «Войне и мире», и все они, и хорошие, и плохие, вываливаются из нормальной жизни, точнее — уворачиваются от нее.

Сергея интересовали вывихи нашей породы. Следуя за Сартром, он считал каприз признаком свободы и видел в сумасбродах стихийных экзистенциалистов. Они-то и поставляли материал для написанного им многолюдного группового портрета чудаков и чудиков. Присматриваясь к ним в записных книжках, Довлатов отбирал для своих целей тех, кто способен (или вынужден) представлять инверсию нормы. Часто это были алкаши.

Известно, что про одних людей можно рассказывать анекдоты, а другие для этого не годятся. Довлатов, понятно, выбирал только первых, но и их ловил врасплох.

Я до сих пор не знаю, гордиться мне или обижаться, когда встречаю себя — «плотного красивого Гениса». В тех восьми фрагментах, где фигурирует моя фамилия, я не находил ничего такого, что бы стоило запомнить. Но пересказанный Довлатовым пустяк обрастал сюжетом. Вот один из популярных примеров. (Меня часто спрашивают, правда ли, что в описанной ситуации я показал себя таким идиотом. Увы, правда.)

Как-то Гениса обсчитали в бухгалтерии русскоязычной нью-йоркской газеты. Долларов на пятнадцать. Генис пошел выяснять недоразумение. Обратился к главному редактору. Тот укоризненно произнес:

— Ну что для вас пятнадцать долларов?.. А для нашей корпорации это солидные деньги.

Генис от потрясения извинился.

Думаю, что тут, как и всюду, Довлатова интриговала непреднамеренная нелепость слов и поступков. Она открывает в нас человечность, вырывает из колеи и разрушает штампы.

Это и есть тот момент истины, который, по Бродскому, делает нас разными, ибо его «невозможно подделать, сыграть, имитировать».

Сергей незаметно вторил Бродскому, говоря о «физиологической подоплеке» литературы: «Чтобы родить (младенца или книгу), надо, прежде всего, зачать». И чуть дальше и более откровенно: «Талант — это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее — симулировать».

7.

Особую роль в прозе Довлатова играют близкие автора. Его семью хочется присвоить, в нее можно играть. (Другой пример такого рода — любимец моей юности Джеральд Даррелл с его воспоминаниями «Моя семья и другие звери».) Собственно, Сергей так и делал. Он тасовал предков, встраивал себя в фамильную историю, любовался корнями и лелеял новые ростки. Чем старше он становился, тем больше его увлекали семейная динамика, запутанность отношений, клубок воль и автопортрет в раме. Все это он находил у Чехова, считая, что тот заменил исторические конфликты камерными и развил их до предела выразительности.

Можно благоговеть перед умом Толстого. Восхищаться изяществом Пушкина. Ценить нравственные поиски Достоевского. Юмор Гоголя. И так далее.

Однако похожим быть хочется только на Чехова.

Вглядываясь в домашний быт, Довлатов с азартом открывал в нем говорящие мелочи.

Семья — это если по звуку угадываешь, кто именно моется в душе.

Постепенно в Америке собрались все довлатовские родственники. К жене, дочке и матери прибавились сестра, ее муж, племянница, отец. Последний чуть не в первый же день попал в «Новый американец». Сергей взял интервью у пожилого эмигранта с длинной и достойной театральной карьерой. Этот материал он подписал так: «Беседу с отцом вел Сергей Довлатов».

С годами родня Сергея все чаще появляется на его страницах и занимает там все больше места, пока не захватывает целый сборник — «Наши». В записных книжках эта тема решается в обычном довлатовском стиле: каждый очерчивается в профиль — смешно, немножко обидно и с любовью.

Немало доставалось Лене, но ей же отведены лучшие реплики.

Моя жена говорит:

— Комплексы есть у всех. Ты не исключение. У тебя комплекс моей неполноценности.

В другом месте он назвал ее «крупным специалистом по унынию». В третьем Сергей подтрунивает над своей готовностью принести ее в жертву остроумию. Тут Довлатов цитирует историю Юрия Гендлера, с которым они, политзэк и лагерный охранник, любили обмениваться забавными воспоминаниями.

Известный диссидент угрожал сотруднику госбезопасности:

— Я требую вернуть мне конфискованные рукописи. Иначе я организую публичное самосожжение моей жены Галины!

Надо сказать, что Лена, встречая себя на страницах мужа, относилась ко всему с ледяным хладнокровием, которому, как мне кажется, холерик Довлатов тайно завидовал. Через много лет после смерти Сергея я спросил у Лены, какая из многочисленных версий их знакомства соответствует действительности.

— Все, — ответила она, ни на секунду не задумавшись.

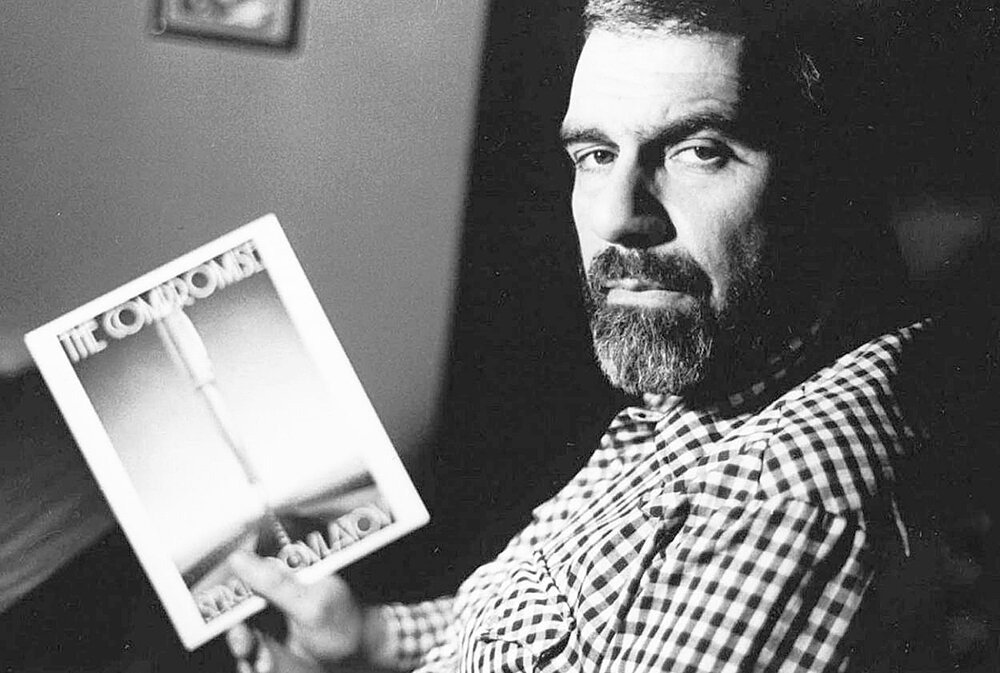

Довлатов с сыном Колей. Фото: семейный архив

Однако самым важным семейным событием в последние годы для Довлатова стало появление на свет сына. Он ввел его в записные книжки, как другие вводят в наследство: «Наш сын Коля в детстве очень любил играть бабушкиной челюстью…»

На самом деле рождение сына-американца стало для Сергея переломным моментом. Он укоренился в чужой стране, продлив свой род в Новом Свете. Об этом рассказывает удивившая нас непривычным пафосом заключительная глава книги «Наши».

Перед вами — история моего семейства. Надеюсь, она достаточно заурядна. Мне осталось добавить лишь несколько слов. 23 декабря 1981 года в Нью-Йорке родился мой сынок. Он американец, гражданин Соединенных Штатов. Зовут его — представьте себе — мистер Николас Доули. Это то, к чему пришла моя семья и наша родина.

Коля вырос в жгучего красавца с южной, как у Сергея, внешностью. Отца он читает в переводе сестры Кати.

8.

Пока я писал эти строчки, пришло письмо из Уфы, родного города Сергея, где переименовали улицу в его честь:

Переулок Электрический расположен между улицами Гоголя и Карла Маркса и находится рядом с домом № 56 на улице Гоголя, где жил Сергей Довлатов. Протяженность его составляет 0,2 км.

Здесь все напоминает прозу Довлатова. И перекресток, где Гоголь встречается с Марксом («Обыкновенную кляксу размазал — уже похоже»). И переулок Электрический, в котором, уточняет автор письма, нет ни одного объекта, что удобно для почты. И педантично указанная длина улицы Довлатова в две стометровки.

Тем не менее я точно знаю, что Сергея эта новость бы обрадовала. Когда Довлатов на американские гонорары купил скромную дачу в горном поселке с правильным названием Либерти, он выяснил, что на своей земле каждый американец имеет право делать что хочет. Сергей захотел назвать своим именем подъезд к гаражу, изготовил табличку Sergey Dovlatov Way, снялся с ней и послал фото ленинградским друзьям.

Не так уж много лет спустя в Квинсе состоялось торжественное открытие улицы с тем же названием. После церемонии московские тележурналисты взяли у меня интервью.

— Грандиозный успех Довлатова, — заливался я, — доказывает, что русская литература меньше нуждается в государстве, чем государство — в русской литературе.

В вечерних новостях от меня осталось одно предложение: «Сергей любил хорошо поесть».

Улица Сергея Довлатова в Нью-Йорке. Фото: Википедия

9.

Слава Довлатова и закономерна, и неожиданна. На задней обложке своей первой книги Сергей поместил отрывок из нашей статьи о нем. Среди прочего там говорилось, что Довлатов — «как червонец, всем нравится». В ответ на это любимый поэт нашей эмиграции Наум Сагаловский прислал стихи с писательским прейскурантом. Нам с Вайлем досталась оценка «за пару три рубля».

При этом, в отличие от своих питерских друзей, Сергей приехал в Нью-Йорк с практически пустым резюме. Многие видели в нем легковеса — эстрадного автора. Меня-то всегда возмущало такое отношение, но оно не расходилось с иерархией, которая опиралась на репутацию, сложившуюся еще в метрополии. В зарубежной словесности были даже не генералы, а генералиссимусы — Солженицын и Бродский. Чуть ниже располагались увенчанные давней славой Аксенов, Войнович, Владимов, Гладилин, Некрасов и другие. Это была плеяда звезд, бесспорно заслуженных и знаменитых. Рядом с ними Довлатов тянул разве что на лейтенанта, но он стремительно поднимался в табели о рангах.

О том, как менялся статус Довлатова в его собственных глазах, свидетельствуют все те же записные книжки. В «Соло на «Ундервуде» автор смотрит на других писателей с любовью и уважением, не исключающим, разумеется, ехидства. Тут его окружают талантливые друзья, из которых собирается та творческая среда, куда он всей душой стремится. В «Соло на IBM» он уже там. Теперь Сергей не только сочиняет литературу, но размышляет о ней с высоты опыта, вооруженного престижем.

Двенадцать книг, десять рассказов в «Ньюйоркере», английские переводы — все это, наконец, позволило ему занять место, в котором ему мучительно долго отказывало отечество.

Сергей стал писателем. Другое дело, что этого оказалось недостаточно.

— Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь его просил. Он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее. Но было поздно. У Бога добавки не просят.

Это отнюдь не кокетство, но и правда не вся. Америка ему дала больше, чем он надеялся.

Из-за этого я поссорился с режиссером фильма про Сергея, для которого меня долго расспрашивала автор картины. Только перед премьерой мне сказали, что картина будет называться «Американская трагедия Сергея Довлатова». Я взбунтовался, название сменили, но осталась привычная и универсальная, как отмычка, биографическая версия: «Довлатов умер от тоски по родине».

10.

Трудно придумать большую ерунду. Сергей полюбил Америку задолго до того, как в нее попал, и значительно раньше, чем я думал. Я выяснил это совсем недавно от жены Сергея Лены, когда она рассказала про самую американскую вещь в их ленинградском доме.

Балалайка была куплена, когда наша дочь Катя была маленькая. Сохранилась фотография, где рост младенца сравнивается с размерами балалайки. Сергей много раз менял свои увлечения, и это было одним из тех, которые связывались с его любовью к Америке. Он хотел, чтобы балалайка звучала как банджо. Музыка, джаз, все американское было для него эталоном нормальной жизни — свободной.

Можно подумать, что в Нью-Йорк Сергей приехал, как домой. На самом деле он отнюдь не был избавлен от обычных эмигрантских комплексов. По-английски он говорил, как все мы, неважно. Манхэттен знал приблизительно. В метро путался. Его пугала преступность. Сергей носил в портфеле дубинку со свинцом, из-за чего нас с ним не пустили на экскурсию в штаб-квартиру ООН.

Сперва, на правах обогнавших его на год старожилов, мы покровительствовали Сергею. Он даже обижался, говоря, что мы принимаем его за деревенскую старуху. Но очень скоро Довлатов освоился в Нью-Йорке. В чужой стране он выгородил себе ареал, который мог считать своим. Сергей нашел тут то, что объединяло Америку с его прозой: демократизм без пафоса. Сергею нравились уличные музыканты и остроумные попрошайки.

Впрочем,

Сергей и на родине любил босяков и забулдыг. В его прозе, как в «Чиполлино», богатым достается больше, чем беднякам.

Работа редакции «Новый-Американец». Фото: архив

Запоздалый разночинец, Довлатов презирал сословную спесь. Во всей американской литературе Сергей своей любимой называл фразу «Я остановился поболтать с Геком Финном». (Когда дочка Сергея Катя завела очаровательного серого кота, она назвала его Финном.) Том Сойер, как известно, произносит эту фразу в тот критический момент, когда несчастная любовь сделала его бесчувственным к последующей за этим признанием порке — наказанию за встречу с изгоем.

Довлатов и сам был таким. Его готовность к диалогу включала всех и исключала одного — автора. Сергей умел не вмешиваться, вслушиваясь в окружающее.

Демократия — это терпимость не только к другому мнению, но и к другой жизни. Способность не роптать, деля пространство с чужим и посторонним, вроде тараканов. Характерно, что Сергей вступился и за них, по-моему, единственный в Америке.

Чем провинились тараканы? Может, таракан вас укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь нет же… Таракан безобиден и по-своему элегантен. В нем есть стремительная пластика гоночного автомобиля.

11.

Когда началась гласность, мы все возликовали, но и насторожились. Никто не знал, на что будет способна русская литература на своей родине, наконец освободившейся от цензуры.

— Вот-вот, — думали мы, — откроются ящики письменных столов, и оттуда в очумевшие от свободы толстые журналы полезут великие книги, поколениями прятавшиеся от властей.

Так оно и вышло, но это была литература, либо сохранившаяся в эмиграции, либо созданная в ней. И это было еще хуже. Современным авторам приходилось соперничать с Буниным, Набоковым и другими классиками бесцензурной литературы. На этом тревожном фоне проза Довлатова впервые появилась на родине. В отличие от других известных эмигрантов перестройка не вернула, а ввела Сергея в русскую литературу.

Приобщение к классике, однако, даром не проходит. Прежде чем занести писателя в святцы, его обязательно мифологизируют. Такую трансформацию претерпели Высоцкий и Веничка Ерофеев. Довлатов стал третьим.

Этот литературный миф строится по одной модели: слава сопряжена со статусом мученика. Довлатов действительно умер непростительно рано. И конечно, у Сергея, как у каждого писателя, было обостренное «чувство драмы», постоянно его терзавшее.

— Тоска, — пишет он в одном письме, — как свойство характера — не зависит от обстоятельств.

О том же — в записных книжках:

Мучаюсь от своей неуверенности. Ненавижу свою готовность расстраиваться из-за пустяков. Изнемогаю от страха перед жизнью. А ведь это единственное, что дает мне надежду. Единственное, за что я должен благодарить судьбу. Потому что результат всего этого — литература.

Но новизна Довлатова отнюдь не в том, что он вновь показал русскую тоску, неизбывную спутницу нашей словесности. И не в том, что он взял в герои больного неизлечимым сплином лишнего человека, а в том, что изобразил его смешно и обаятельно, с искренней любовью и трогательным пониманием. Один из самых характерных рассказов Довлатова называется «Лишний». Да и сам Довлатов так долго казался лишним отечественной литературе.

— Но лишний человек, — как сказал неизбежный на этих страницах Бахчанян, — это звучит гордо.

12.

Довлатовская слава росла до тех пор, пока его сочинения не стали культовыми. Об этом говорят и попытки разоблачения. Его называют то простым, то местечковым, то чересчур популярным. И это нормально: где культ, там и бунт против него. Другое дело, что поздно. Его сочинения укоренились даже не в литературе, а в языке. Новое поколение говорит по-довлатовски, перенимая его интонацию. При этом подражать Довлатову ни у кого не получается, но пробовать хочется и можно.

Тайне этого беспрецедентного, массового и универсального успеха я посвятил много лет и немало слов, пока не обнаружил, что отгадка — на поверхности. Она — в авторе, том самом, который является и его непременным героем.

Довлатов — как писатель, так и персонаж — сознательно выбрал для себя выигрышную позицию.

Он завоевывал читателей тем, что был не выше и не лучше их. Описывая наш печальный мир, он смотрит на него глазами ущербного героя, которому нечему научить читателя.

Он слишком слаб, чтобы выделяться из погрязшего в пороках мира, и достаточно человечен, чтобы прощать — ему и себе — грехи. За это читатель благодарен автору, который призывает разделить с ним редкую в нашей требовательной литературе снисходительность. Довлатов любил слабых, с трудом терпел сильных, презирал судей и легко прощал пороки, включая свои.

— Если отсекать необходимое от ненужного, — считал он, — то жизнь сделается невыносимой.

В своей прозе он не отрезал то, что противоречит повествованию, образу, ситуации. Его любимый материал — несуразное. Успех тут зависит от чувства меры: максимум лишнего при минимуме случайного.

Оттого читатель и отвечает автору пылкой привязанностью, что тот от него ничего не требует — даже разделять его откровения. Главное из них заключается в том, что в мире, который сам себе кажется лишним, только для лишнего человека и осталось место. Уроки времени пошли этому знаменитому персонажу нашей культуры на пользу. Мы научились ценить в его характере свободу как от потребности попадать в зависимость, так и от желания навязывать ее другим.

В отечественной традиции писателю непросто сопротивляться соблазну, угрожающему превратить его в общественный институт. Последовательная неофициальность Довлатова позволила ему отстоять сугубо частную точку зрения на жизнь. Следствием этой сознательно выбранной жизненной позиции стали лучшие черты его стиля: отвращение к позе, приглушенность звука, ироническое снижение, вечное многоточие вместо уверенной точки или тем более восклицательного знака.

В Довлатове проявились признаки генетического перерождения «лишнего человека». Быть самим собой означало оказаться на литературной и социальной обочине, которую он самоотверженно выбрал себе в качестве постоянного адреса. Довлатов с таким успехом настоял на праве стоять в стороне, что оказался изгнанником задолго до эмиграции. Сумев принять судьбу с достоинством и благодарностью, он превратил изгойство в точку зрения, одиночество — в свободу, отчуждение — в стиль.

13.

Довлатов часто повторял, что лучшую русскую прозу наших дней писала Райт-Ковалева, переводившая Хемингуэя, Сэлинджера и других великих американцев. У них он учился приоритету языковой пластики над идейным содержанием. Наверное, потому любовь Довлатова к американской литературе оказалась взаимной, что они говорили хоть и на разных языках, но схожим образом.

Об этом исчерпывающе и ясно высказался Бродский в очерке «О Сереже Довлатове», который мы уговорили его написать в качестве некролога.

Он стремился на бумаге к лаконичности, к лапидарности, присущей поэтической речи: к предельной емкости выражения. Выражающийся таким образом по-русски всегда дорого расплачивается за свою стилистику. Мы — нация многословная и многосложная; мы — люди придаточного предложения, завихряющихся прилагательных. Говорящий кратко, тем более — кратко пишущий, обескураживает и как бы компрометирует словесную нашу избыточность.

Довлатовский стиль многим казался излишне прозрачным, а ведь чем сложнее автор, тем легче его толковать. На непонятных страницах есть где разгуляться. Зато неприступна простота, даже та, что пишут на заборах. Мука для критика — округлая ладность довлатовской прозы. Она закрыта для интерпретации — ведь автор не объясняет жизнь, а покорно следует за ней.

Такая позиция чревата риском для автора. Читатель не преодолевает внутреннего сопротивления материала. Эффект, однако, неизменен: его книгу никто не мог отложить, не дочитав. Включая, кстати сказать, и Солженицына.

Пока мы все жили в Америке, он не опускался до эмигрантских книг, в том числе — довлатовских, хотя Сергей исправно посылал ему каждую новинку с дарственной надписью. Но когда Александр Исаевич вернулся в Россию, он запросил лучшее, что тут без него вышло. Ему подали три тома Довлатова, которые он один за другим и прочел.

Почти всеобщий успех Довлатова — результат кропотливого труда, проделанного втайне от читателей. Он писал трудно и медленно. Недаром в его книгах мало страниц. Лаконизм — от того уважения к плотности текста, которое, как и сказал Бродский, скорее свойственно поэзии, чем прозе. Как в стихотворении, каждое слово здесь стоит именно на своем месте, с которого его нельзя сдвинуть, не разрушив ритмического рисунка. Попробуйте слегка перекроить предложение — и вы увидите, как магия исчезнет.

Сергей знал свои рассказы наизусть и приходил в ужас от любой редактуры, не позволяя исправлять даже явные ошибки, если он их сделал сам.

Зато опечатки он ненавидел и истреблял. Прежде чем дарить свою книжку, он не ленился исправить в ней огрехи набора.

Тут еще важно, что довлатовский образ — всегда звучащий, персонаж раскрывается через речь. Такая тактика требует от автора абсолютного слуха: фальшивая нота разрушит текст, у которого нет опор, помимо звука.

Сам Довлатов обладал прекрасным музыкальным слухом, чисто пел и гордился песней, написанной на его слова: «Мне город протянул ладони площадей».

Читайте также

14.

Говоря о своем творчестве, Довлатов пользовался формулой, которую не раз повторял в беседах, письмах и — лапидарно — в записных книжках.

Рассказчик действует на уровне голоса и слуха. Прозаик — на уровне сердца, ума и души. Писатель — на космическом уровне. Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик — о том, как должны жить люди. Писатель — о том, ради чего живут люди.

Отводя себе скромную роль рассказчика, он бросал скрытый вызов литературным позициям и прозаика, и писателя, а по сути, и целой традиции. Довлатов ее глубоко ценил, но отказывался продолжать, стремясь очистить словесность от литературы.

Из его сочинений не сделаешь выводов. Тут не написано ни «как надо жить», ни «ради чего надо жить». На месте ответов у Довлатова вопросы: «Что все это значит? Кто я и откуда? Ради чего здесь нахожусь?» Чуть ли не в каждом рассказе мы встречаем это «жалкое место», знак обязательной интеллигентской рефлексии, связывающий текст с русской классикой. Но самого автора эти вопросы не связывают — он и не обещал на них отвечать. В этом отказе — тайный бунт Довлатова против метафизического подтекста. Скользя по поверхности жизни, он принимал с благодарностью любые ее проявления.

Довлатовым руководило доверие к жизни, граничащее с капитуляцией перед ее богатством, сложностью и разнообразием. Отказываясь судить действительность, он не расчленил ее на искусственные категории добра и зла. Здесь нет чистых, несмешанных красок, и всякая трагедия, попав в его прозу, превращается в трагикомедию. Сам же Довлатов решительно отказывался вносить свою оценку. Он воспринимал жизнь как изначальную данность, ценную именно своей естественностью, которая успешно сопротивляется нашим кавалерийским наскокам.

Сергей Довлатов. Фото: Нина Аловерт

Его прозу отличает ощущение грубой, сырой достоверности, фактографической (вплоть до подлинных имен и документов) точности. Но факт в его рассказах — выходец из иррационального мира. С фантастическим Довлатов обращался по методу барочного искусства: чем причудливее содержание, тем строже и дисциплинированнее должна быть форма. (Герой, например, бывает пьяным, рассказчик — никогда.)

В духе этого «ленинградского барокко» Довлатов так работал с иррациональными элементами своей прозы, что они не отличаются от рациональных. Отсутствие заранее выбранной позиции, да и вообще определенной концепции жизни подготавливает автора к тем неожиданностям, которыми дарит нас живая, неумышленная действительность.

Это и не реализм, и не натурализм, это — искусство безыскусности. Оно учит зрителя быть живым, а не судить о жизни.

— Читатели, — решусь заключить я, — любят Довлатова за то, что ему хватило сдержанности, вкуса и такта, чтобы не исправлять окружающий мир, а принять его таким, какой есть.

Нью-Йорк, 2024

В публикации использованы фотографии Нины Аловерт, которой редакция приносит благодарность.