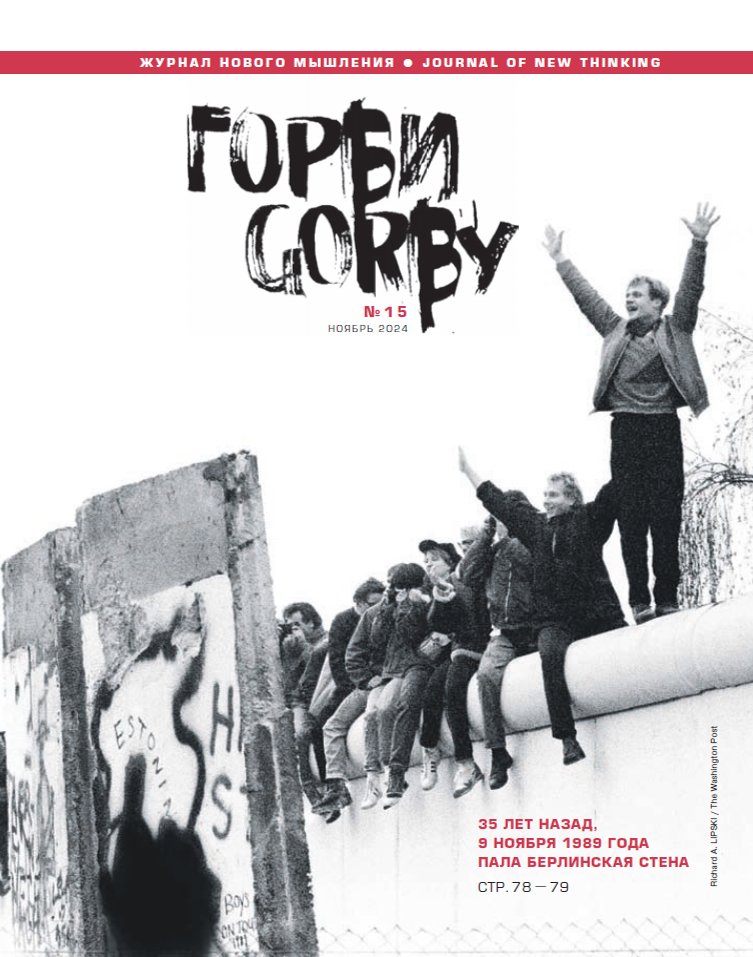

Иллюстрация: Петр Саруханов

(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БЫКОВЫМ ДМИТРИЕМ ЛЬВОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БЫКОВА ДМИТРИЯ ЛЬВОВИЧА.

Один из самых показательных сюжетов в истории советской культуры — эволюция советского положительного героя. Шла она по трем основным линиям:

- собственно герой — то есть одиночка, противостоящий толпе;

- представитель массы;

- молодой ищущий персонаж, заблуждающийся, но в целом наш.

До поры до времени они уживались, а в семидесятые вступили в предсказуемый конфликт — и это было отражением процессов, происходящих в обществе. Отрефлексированы эти процессы не были, поскольку само противостояние героя и толпы считалось пережитком. Но в культуре это отразилось — и сказало о советском обществе больше, чем любые общественные науки.

В пятидесятые представителем большинства был Алексей Баталов, а героем — Евгений Урбанский. Баталов прожил почти 90, Урбанский погиб на съемках в 1965 году, снимаясь, согласно собственному требованию, без дублера. Урбанский красив суровой мужественной красотой, Баталов скорее обаятелен. В роли молодого ищущего героя, который задает Урбанскому неудобные вопросы, в пятидесятые был Олег Табаков, ответственный за изображение розового (розовского, по пьесам Виктора Розова) идеалиста. Именно этот розовый герой крушил мещанский уют в пьесе Розова «В поисках радости» (фильм Натансона и Эфроса «Шумный день»).

Урбанский — воплощение лидерства, Баталов — воплощение порядочности и здравого смысла.

Евгений Урбанский в фильме «Баллада о солдате»

В шестидесятые произошел принципиальный сдвиг в трактовке положительного советского персонажа: на первый план выдвигается Михаил Ульянов, сыгравший Егора Трубникова в фильме «Председатель». Роль Ульянова в советском кино была уникальна: это Случайный Хороший Человек в безнадежной ситуации (в постсоветском кино такая трактовка стала уже нормой). Фильм Алексея Салтыкова по сценарию Юрия Нагибина стал эпохальным, получил Ленинскую премию и вывел Ульянова на первые позиции в советском искусстве. Разумеется, всей правды о катастрофическом положении русской деревни «Председатель» сказать не мог — но у инвалида войны, однорукого Трубникова, получалось невозможное: он выводил свой колхоз в передовые. (Именно на съемках «Директора» — следующей картины Салтыкова — погиб Урбанский; фильм запустили заново, с Николаем Губенко, но уже ничего не вышло, конечно.) Ульянов так же, с теми же интонациями и тем же посылом, сыграл маршала Жукова (самому Жукову этот исполнитель казался идеальным), и тоже он там играет случайного хорошего маршала среди множества советских.

Кадр из фильма «Председатель»

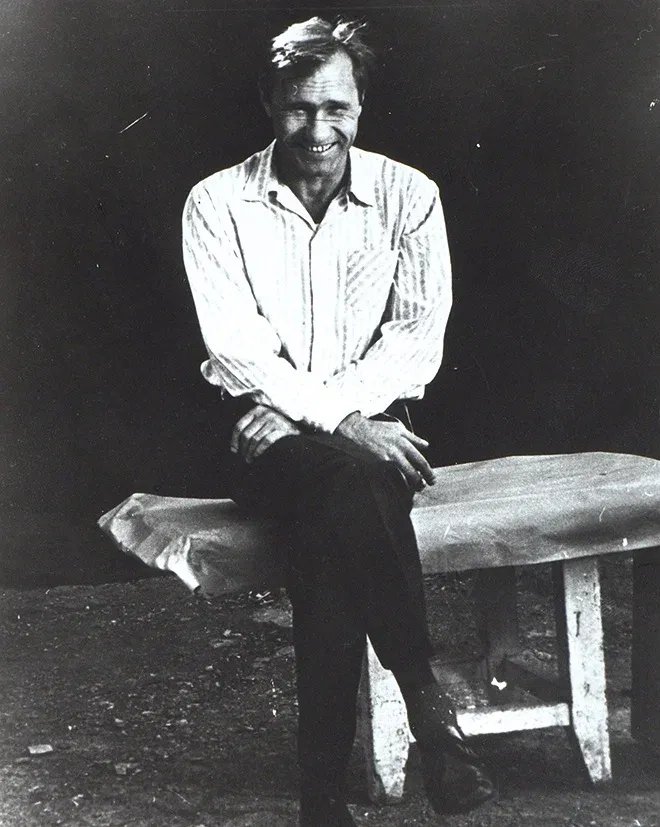

В шестидесятые, рискнем сказать, меняется сама концепция народа: победа может оказаться только случайной, а гуманизм проявляет Неожиданно Добрый Человек, оказавшийся на государственном посту, то есть сохранивший в себе остатки человечности. На роль человека из народа выдвигается Василий Шукшин, который играл положительного простого человека у Хуциева («Два Федора») и Герасимова («Журналист»), пока не сыграл такого персонажа в собственном фильме «Печки-лавочки». Под простого он скорее косит, а отношение свое к советским ценностям в «Печках-лавочках» — вероятно, самом остроумном и исповедальном фильме Шукшина — озвучивает прямым текстом: «Что вы!.. Иной раз прямо не знаешь, куда деваться от веселья. Просто, знаете, целая улица — как начнет хохотать, ну спасу нет. Пожарными машинами отливают. А вот — весело! Да я по себе погонюсь: бывает, встанешь утром, еще ничем-ничего, еще даже не позавтракал, а уж смех берет. Креписся-креписся, ну никак. Смешно! Иной раз вот так вот полдня прохохочешь…»

Василий Шукшин. Фото: архив

В роли Ищущего Молодого Героя в шестидесятые выступал не очень молодой, не очень «наш», слишком интеллигентный Сергей Юрский. Он был таким Чацким в спектакле Товстоногова «Горе от ума» (самоуверенного комсомольского работника Молчалина играл Кирилл Лавров). Сначала Юрский сыграл доверчивого молодого дикаря («Человек ниоткуда» Эльдара Рязанова), потом — колеблющегося интеллигента ВикНикСора («Республика ШКИД» Полоки), потом — задающего неудобные вопросы Остапа Бендера («Золотой теленок» Швейцера); Олег Табаков в шестидесятые снимался не слишком много, в последний раз сыграл комиссара-идеалиста в фильме Митты «Гори, гори, моя звезда» — где его герой и погиб, — а в семидесятые играл либо Обломова, либо функционера, мещанина, конформиста.

Наиболее наглядно эта пара — Герой и Простой Хороший Человек — эволюционировала в семидесятые, когда главными персонажами советского кино стали Преступник и Следователь.

Идейный борец вроде Урбанского превратился в Следователя, который тоже иногда бывает приличным человеком, но нечасто. Таких следователей играли Андрей Мягков («Гонки по вертикали»), Леонид Филатов («Соучастники»), Евгений Леонов («И это все о нем»). Преступник же — эволюционировавший Простой Человек: прежде всего Шукшин, сыгравший Егора Прокудина в «Калине красной» и собиравшийся играть атамана Разина в фильме «Я пришел дать вам волю». Леонид Филатов, кстати, был одинаково органичен и в качестве интеллигентного следователя, и в роли умного, опасного преступника: «Грачи», «Из жизни начальника уголовного розыска» (где следователем был как раз Лавров, это была такая наша советская попытка повторить дуэт Делона и Габена в фильме «Двое в городе»). Это обозначило главный тупик в развитии позитивного персонажа: путь ему был либо в следаки, либо в зэки, третьего не дано.

Сергей Юрский в образе Чацкого в спектакле «Горе от ума». Из архива БДТ

Одна из главных и пока не исследованных толком особенностей советского искусства семидесятых-восьмидесятых — его отчетливый криминально-детективный уклон: главными авторами этой эпохи стали братья Вайнеры, Аркадий и Григорий (старший был профессиональным следователем, младший — журналистом, они даже собирались с братьями Стругацкими писать вчетвером детективно-фантастический роман, но дело ограничилось несколькими попойками в ЦДЛ. Результатом их, однако, стал глубокий литературоведческий вывод: детектив с фантастикой несовместим, ибо нуждается в строгих этюдных условиях — фантастика их размывает; невозможность фантастического детектива сами Стругацкие доказали в «Отеле «У погибшего альпиниста», первоначально называвшемся «Дело об убийстве. Очередная отходная детективному жанру»).

Наиболее известные фильмы семидесятых сняты именно в криминальном жанре — не обязательно детективном: они рассказывают о постепенной криминализации решительно всех сфер советской жизни.

Даже экранизация вполне проходных «Записок рабочего человека» Владислава Леоновича — правда, в сценарной обработке знаменитого впоследствии прозаика Михаила Кураева — превратилась на Одесской студии в чрезвычайно мрачный, в духе восьмидесятнической «чернухи» фильм «Ожог» — о советском работяге, который против воли оказывается вовлечен в криминальную сферу.

Не будет преувеличением сказать, что главным героем кинематографа и литературы семидесятых годов был следователь: иногда — тройка рыцарей без страха и упрека Знаменский–Томин–Кибрит («Следствие ведут знатоки» Ариадны и Петра Тура, телевизионный сериал, доскрипевший с 1972 года до сегодняшних дней), иногда — мрачная Немезида в мужском обличье в исполнении Андрея Мягкова («Гонки по вертикали» по сценарию тех же Вайнеров), иногда — тандем следователя-идеалиста и следователя-циника в экранизации «Эры милосердия», которую Станислав Говорухин превратил в культовый сериал «Место встречи изменить нельзя». Можно десятками перечислять советские детективы — иногда чрезвычайно удачные, как «Золотая мина» с убедительно-отвратительным Олегом Далем в роли главного преступника; иногда трагикомические, как «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова со святым угонщиком Смоктуновским, который похищал автомобили у взяточников и переводил деньги в детские дома; иногда гиперреалистичные, как «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа, по мотивам криминальных повестей его отца. Оно и понятно — если в тридцатые главным героем был передовой рабочий или экстремал (летчик, полярник, разведчик), в сороковые — солдат, в пятидесятые — строитель, в шестидесятые — физик, то в семидесятые носителем нравственности и справедливости мог быть уже только «Сыщик», как и называлась популярная и по-своему авангардная картина Владимира Фокина с Андреем Ташковым в главной роли. Честному человеку в семидесятые, как явствовало из этого фильма, был один путь — в правоохранители, творцу же — как убедительно доказывали «Каникулы Кроша» по повести неизменно чуткого Анатолия Рыбакова (повесть — 1966-го, экранизация — 1980-го) — в криминал.

Андрей Миронов в фильме «Мой друг Иван Лапшин»

В конце концов, по замечанию психолога Льва Щеглова, социальная мобильность и карьерные возможности остались только там. В тридцатые талантливый человек реализовывался (по крайней мере, теоретически) в освоении высот и широт, в сороковые — на фронте, в шестидесятые — в физике и оборонке, в семидесятые — в воровстве или его разоблачении, откуда был уже прямой путь к тотально криминальным девяностым; последний извод противостояния криминала и следствия — сериал «Бригада», где следователь вырождается в циничного гэбиста, а криминал становится движущей силой социума и неизбежно гибнет в противостоянии все с той же опричниной.

Практически все русские авторы, которым случалось сидеть — а в ХХ веке их количество возросло критически, — сходились на том, что в лагерях или на каторге находится не столько самая злонамеренная, сколько самая инициативная и талантливая часть социума. В этом выводе сходились авторы как консервативные, вроде Достоевского/Солженицына, так и либеральные вроде Синявского/Довлатова (последний тоже был в лагере, правда, «с другой стороны». — Ред.). Синявский в своем обширном эссе «Отечество. Блатная песня» шел и дальше, утверждая, что, поскольку вся Россия так или иначе при коммунистической власти сидит, вершиной и венцом русского фольклора становится именно фольклор криминальный, а вся тематика искусства с неизбежностью смещается в сторону тюремно-каторжной проблематики. Одной из вершин кинематографа семидесятых-восьмидесятых стал фильм шестидесятницы Инессы Туманян (кстати, философа по первому образованию) «Соучастники», а одним из главных фильмов девяностых — ее же «Комментарий к прошению о помиловании». В этом плане русское искусство ХХ века вплотную приблизилось к кафкианскому выводу о том, что все человечество пребывает под судом вне зависимости от строя, и тоталитарный строй всего лишь выводит эту ситуацию, так сказать, на видимый план бытия.

Несомненно и то, что душой и сутью каждого режима, его истинным зеркалом является именно его юриспруденция и тоталитарная система — почему Гюго, скажем, и обращается в поисках героя именно к каторге, откуда пришли в массе своей и герои французских экзистенциалистов. Но помимо этого общефилософского вывода о тюремной природе авторитарного режима (Солженицын в «Архипелаге» и отдельных рассказах сформулировал это открытым текстом) в позднем СССР попросту не осталось других сфер жизни, в которых могли реализоваться инициативные и талантливые люди: криминализовано было все, от искусства до эроса, и главной нравственной ситуацией социума стала судебная процедура — что и вышло на первый план в пьесе Игнатия Дворецкого «Ковалева из провинции» (и соответствующий спектакль театра Ленсовета в Ленинграде, где судью играла Алиса Фрейндлих — без преувеличения, прима психологического театра позднего СССР). На зоне заканчивался «Вокзал для двоих» Рязанова, там же стартовала «Калина красная» Шукшина (герой которой эволюционировал от классического советского персонажа до благородного разбойника, Егора Прокудина или так и не воплощенного Разина). Поневоле вспоминается классическая романная схема XIX века — подавляющее большинство русских романов начиналось в салоне (или усадьбе), а заканчивалось на каторге. Даже «Война и мир» не исключение, поскольку мы уже знаем, куда приведет Пьера и Наташу безуховский декабризм. Даже «Фрегат «Паллада» Гончарова содержал ближе к финалу упоминание о встрече с С. Волконским, просившим «запрещенных книг» (Гончаров исключил этот эпизод из окончательного текста). Правда и то, что в русской жизни вообще не так много локаций — в основном салон (или усадьба) да тюрьма (каторга); но советский период внес было некое разнообразие в этот набор, добавив в русскую литературу темы труда, путешествия, освоения пустынных пространств, — причем к семидесятым все это схлопнулось, оставив россиянам либо роль следователя, либо функцию подсудимого.

Кадр из фильма «Соучастники»

Неудивительно, что в девяностые производственный роман окончательно выродился в криминальную сагу — с той разницей, что в производственном цемент производили, а в девяностые в него главным образом заливали; криминализация русского мира логично завершилась проникновением криминала в последнюю сферу, куда он до сих пор не допускался, а именно в армию. Функция Евгения Пригожина в России отчасти соотносилась с распутинской: тот и другой были представителями глубинного народа при дворе — но если во времена Распутина глубинным народом были сектанты, разнообразные бегуны и прыгуны, то Пригожин представительствовал от глубинного народа зэков. Атака зэков на весь внешний мир стала последним актом русской драмы.

Варлам Шаламов заканчивал свои «Очерки преступного мира» словами «Блатной мир должен быть разрушен». Сделать это можно единственным способом — упразднив русскую тюрьму, в которую со временем превратилась вся русская цивилизация, или, по Юнне Мориц, «человечество России». Да и сама Россия, кажется, давно думает о себе словами каторжников из Достоевского: «Этот общий тон составлялся снаружи из какого-то особенного собственного достоинства, которым был проникнут чуть не каждый обитатель острога. Точно в самом деле звание каторжного, решеного, составляло какой-нибудь чин, да еще и почетный. Ни признаков стыда и раскаяния! Впрочем, было и какое-то наружное смирение, так сказать официальное, какое-то спокойное резонерство:

«Мы погибший народ, — говорили они, — не умел на воле жить, теперь ломай зеленую улицу, поверяй ряды».— «Не слушался отца и матери, послушайся теперь барабанной шкуры».— «Не хотел шить золотом, теперь бей камни молотом». Все это говорилось часто и в виде нравоучения, и в виде обыкновенных поговорок и присловий, но никогда серьезно. Все это были только слова».

Об этой неистребимой тюремности русской жизни и русского опыта литература, театр и кино догадались первыми. Они же, кажется, первыми изобразили и тупик, в который пришла эта вечная каторга с сопутствующей романтизацией криминала. Амнистия так называемой перестройки привела только к тому, что криминал хлестанул наружу, превратив в огромную зону всю страну; военные действия выглядят лишь формой побега из нее, но, увы, иллюзорной. Завербовавшись в армию, заключенные и ее превращают в острог. В свете этой трансформации социума, наметившейся уже в конце шестидесятых, не так уж принципиально, что будет с русским социумом после СВО: понятно только, что его не будет, потому что дальше эволюционировать некуда.

Кадр из фильма «Дорогие товарищи»

…В нулевые советское кино как бы продолжилось с той точки, на которой прервалось, но со значительной потерей качества. Два выдающихся мастера, писательские дети, Андрей Сергеевич Смирнов и Андрей Сергеевич Кончаловский сняли два концептуальных фильма — соответственно «За нас с вами» и «Дорогие товарищи». Действие фильма Смирнова происходит в последние месяцы сталинского режима, действие фильма Кончаловского — во время новочеркасских событий 1962-го. В обоих случаях (соответственно, Юлия Снигирь и Юлия Высоцкая) судьбу главной героини решает чекист — случайно оказавшийся в органах Хороший Человек. Мораль обеих картин вполне однозначна:

в изначально кривой системе, где правых и виноватых нет по определению, единственным носителем гуманистического начала является случайно уцелевший в системе даже не хороший, а попросту беззлобный человек,

сам уже побывавший в челюстях советской власти и уцелевший чудом. Ни героя вроде Урбанского, ни умного преступника вроде Джигарханяна там уже быть не может — население состоит из жертв и палачей, в ряды которых случайно удается затесаться волевым или нравственным людям. Причем шанс найти такого человека — как среди жертв, так и среди палачей — одинаково ничтожен.