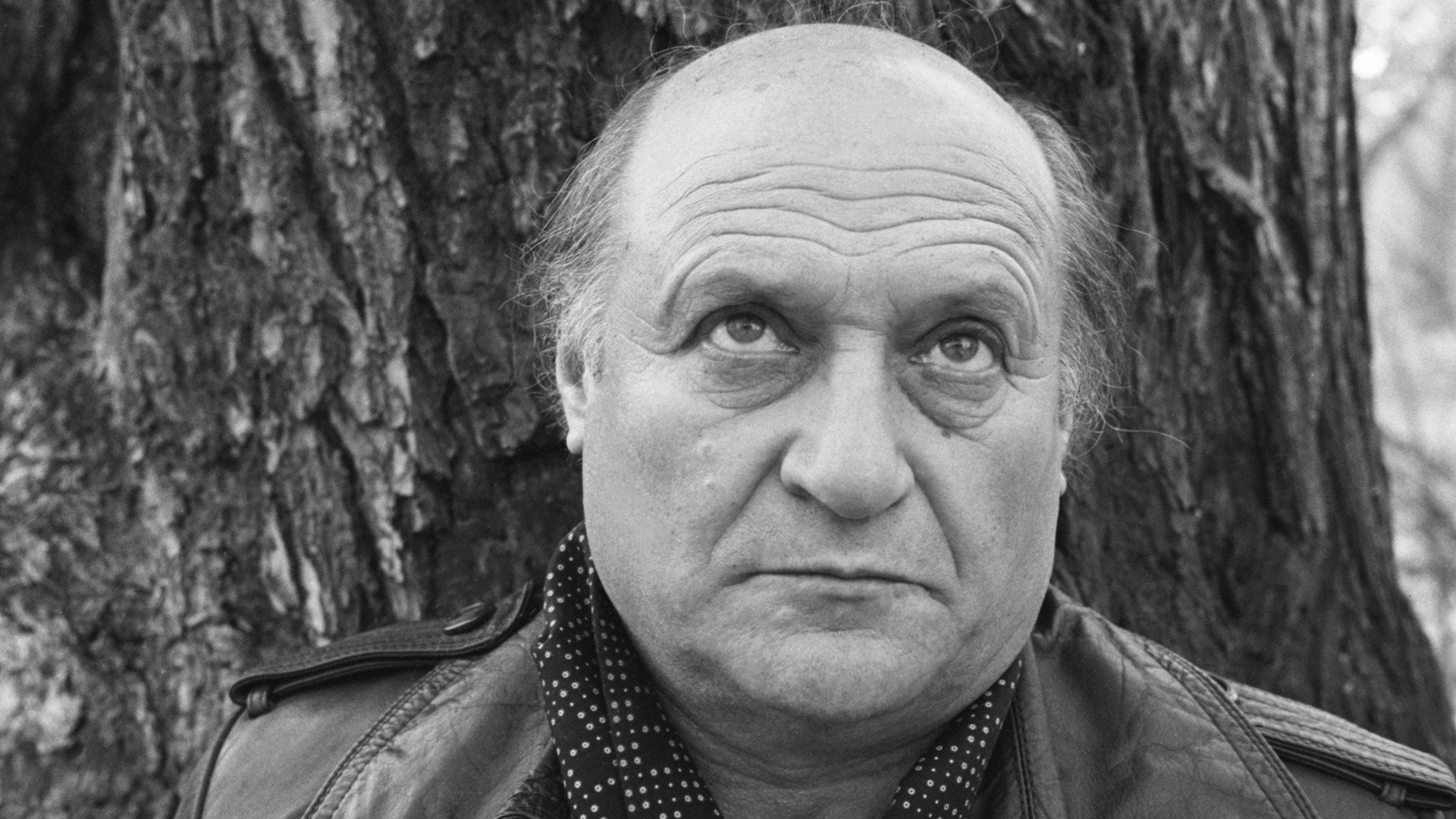

Юрий Давыдов. Фото: Андрей Соловьев / Фотохроника ТАСС

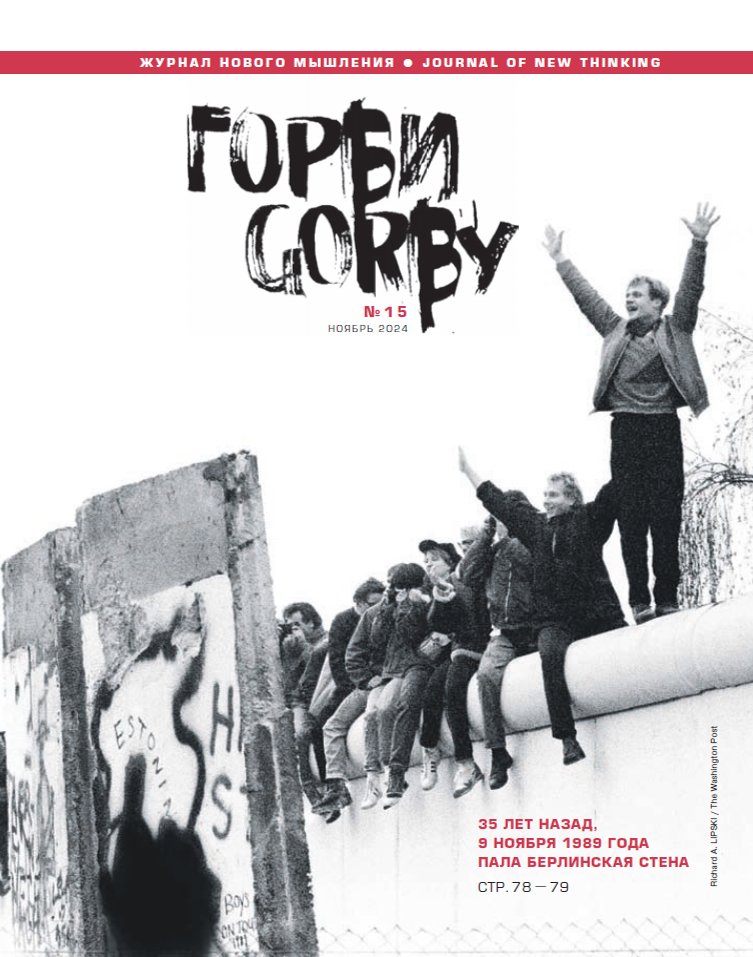

И сюжетные тайны, и густой исторический колорит, и страсти роковые, и моральные заветы русской интеллигенции — всем этим и многим другим притягательны и питательны романы уникального мастера исторической прозы Юрия Давыдова. Писатель Андрей Дмитриев, приурочив свой рассказ к 100-летию со дня его рождения, вспоминает личные встречи с выдающимся человеком и анализирует прозу, ставшую настоящим сокровищем нашей литературы.

…Эту историю мне рассказал замечательный поэт Михаил Поздняев, который подружился с Юрием Давыдовым гораздо раньше, чем я. Миши Поздняева, как и Давыдова, давно нет в живых, так что предлагаю поверить мне на слово. То есть поверить слову Поздняева — со слов Давыдова.

Кончилась война. Давыдов, успевший повоевать на море, служит (или сотрудничает с ней) во флотской многотиражке. И вот ради какой-то статьи об обороне Ленинграда Давыдов получает доступ в питерский архив ВМФ, надо полагать. И вот он «роется» в документах той страшной поры. И в руки ему попадет сдвоенный лист из школьной тетрадки — то есть четыре тетрадных страницы в косую линейку, если кто-нибудь, вроде меня, помнит эти тетрадки и эту косую линейку. И в заглавии первой страницы химическим карандашом (сейчас мало кто понимает, что это такое: послюни грифель — и написанное будет выглядеть, как от чернил) Давыдов читает: «ПЛАН СДАЧИ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА». Дальше следуют основные положения плана, написанные тем же химическим карандашом, и в конце — две визы: собственноручные подписи Жданова и Сталина. Давыдову — словно в лицо пахнуло жаром. И это был жар Истории. По версии Поздняева, который ссылался на Давыдова, в этот миг Давыдов и решил стать историческим писателем…

Трудно сказать, как было на самом деле. Тем более что Давыдов вроде бы уже был заочником исторического факультета… Дальше — посадка. Выпивая в печально знаменитом коктейль-холле на улице Горького (эта легендарная точка просуществовала всю войну и дольше — и много позже стала объектом художественного бичевания в прекрасной повести В. Кондратьева «Отпуск по ранению»), Давыдов имел неосторожность поболтать за коктейлем с атташе английского посольства. За что и получил семь лет.

Дальше — уже то, что он рассказывал мне. Выйдя на свободу раньше срока, что ему впаяли, и уже зная, чем на свободе заняться, он первым делом отправился в Тарту — к тамошним архивам. Поутру съедал на завтрак стакан сметаны — и шел к архивным залежам… Так он и начинался как исторический писатель.

…Я полюбил его с первого взгляда, пусть и не припомню, когда и как увидел его впервые. Он никогда не был похож на писателя. Писатели — они в разговоре если и не цедят, то подбирают слова.

Давыдов был весь — легкий и естественный выдох. Он был немногословен, не болтлив — однако слов не подбирал, не становился в позу — но и не играл простачка и панибрата.

Он не делал ничего, что бы не было ему соприродно. Ни в общении, ни в поведении, ни — самое главное — в своих замечательных романах.

Он не был замкнут и привлекал к себе людей. Сошлюсь на его рассказ. Было время, когда он жил поблизости проезда Соломенной сторожки — блестяще им явленного в романе под одноименным названием. Давыдов работал какое-то время дня — и ближе к вечеру отправлялся на прогулку. Ее конечным пунктом был Центральный аэровокзал (был такой на краю бывшей Ходынки, при Сталине ставшей Центральным аэродромом. В упоминаемые времена там уже не было аэродрома — но аэровокзал сохранился; там были кассы с продажей билетов на все рейсы). Там Давыдов «приземлялся» в кафе, довольно необычном: посетители сидели вокруг вертящегося стола, на котором немудреные закуски и простая выпивка как бы приплывали к ним при его вращении.

И вот за этим столом, под сто граммов, Давыдов ежедневно выслушивал исповеди многих самых разных людей, его соседей по столу. Дело, как я понимаю, было не в том, что стол вертелся, но в том, что Давыдов к себе притягивал и возбуждал потребность в исповеди. А это редкий дар.

Первым прочитанным мною романом Давыдова был «Глухая пора листопада» (переиздана в двухтомнике прозы Юрия Давыдова, только что вышедшем в «Редакции Елены Шубиной». — Ред.).

Есть книги-пароли, и таковым был этот роман в самом конце шестидесятых и начале семидесятых годов прошлого века. Он вышел в 1968-м, последнем году оттепели. Это было время, когда тревожно и пристрастно мыслящие представители советского общества — лучшая и немалая его часть — все глубже задумывались над катастрофическим итогом русской революции. Они, благодарные читатели романа Давыдова, опознавали друг друга в любой толпе — стоило им заговорить об этом романе.

Давыдов с огромной силой художественного убеждения предъявил нам революционное движение (не скрывая своего сочувствия к его героям, мученикам и идеалам) как тупиковый союз непримиримых врагов: менеджеров террора и охранки.

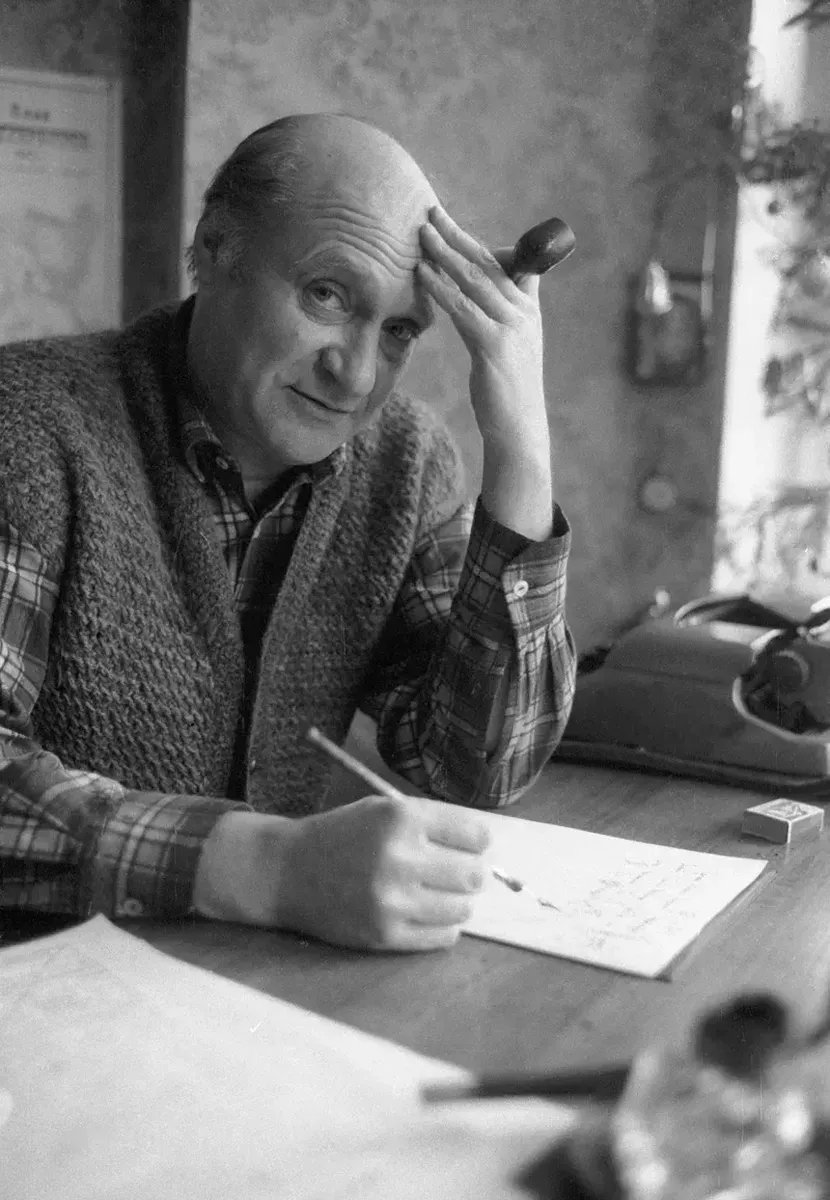

Юрий Давыдов за своим рабочим столом. Фото: РИА Новости

Роман по сюжету чрезвычайно увлекателен — и завораживает своей художественной тканью. Это проза, созданная методом «осязательной изобразительности». Городская среда и вся реальность 80-х годов ХIХ века явлена нам в романе не как декорации некоторых событий исторической давности, но как живое, неумирающее, вечное Сегодня. В кинематографе есть понятие «эффект присутствия». Это когда зритель, словно забывшись, видит себя не в кинозале — но по ту сторону экрана, в глубине кадра.

Читатель исторических романов Юрия Давыдова не оглядывается на историческое прошлое, но живет в нем как буквально переживаемом настоящем.

«Глухая пора…» — один из лучших русских романов ХХ века, созданных одним из лучших писателей — и страны и века.

И все же Давыдов — исторический писатель, на чем и сам настаивал. Исторический жанр трудно поддается определению. Никто не предполагает, что «Война и мир» — исторический роман. И вместе с тем многие считают Дюма-отца историческим писателем… Окончательного суждения о том, что такое историческая проза, мы дождемся не скоро.

…Есть такой оксюморон: «художественная правда». Тут либо художество, либо правда. Когда мы говорим о художественной правде, мы имеем в виду художественную убедительность в сочетании с нравственной правотой. В лучшей из книг, когда-либо написанных по-русски, Лев Толстой многократно погрешил против правды, о чем попеняли ему участники войны 1812 года, однако он оказался настолько художественно убедителен, что мы предпочитаем толстовский двенадцатый год двенадцатому году исторических источников. Мы знаем, что Барклай, вопреки Толстому, не немец, а шотландец, и Наполеон — не пешка, и Кутузов — не пророк, и Александр — не тот, кто мог бы бросать бисквиты в толпу с балкона, но мы истово верим в толстовского Барклая, в толстовского Наполеона, даже в бисквиты. Такова степень художественной убедительности книги «Война и мир», написанной на исторический сюжет.

Вместе с тем Лев Толстой не заявляет себя и не является в нашем сознании писателем историческим. Он, если выражаться в старой советской манере, художник слова. Если выражаться в той же манере, то исторический писатель — художник факта.

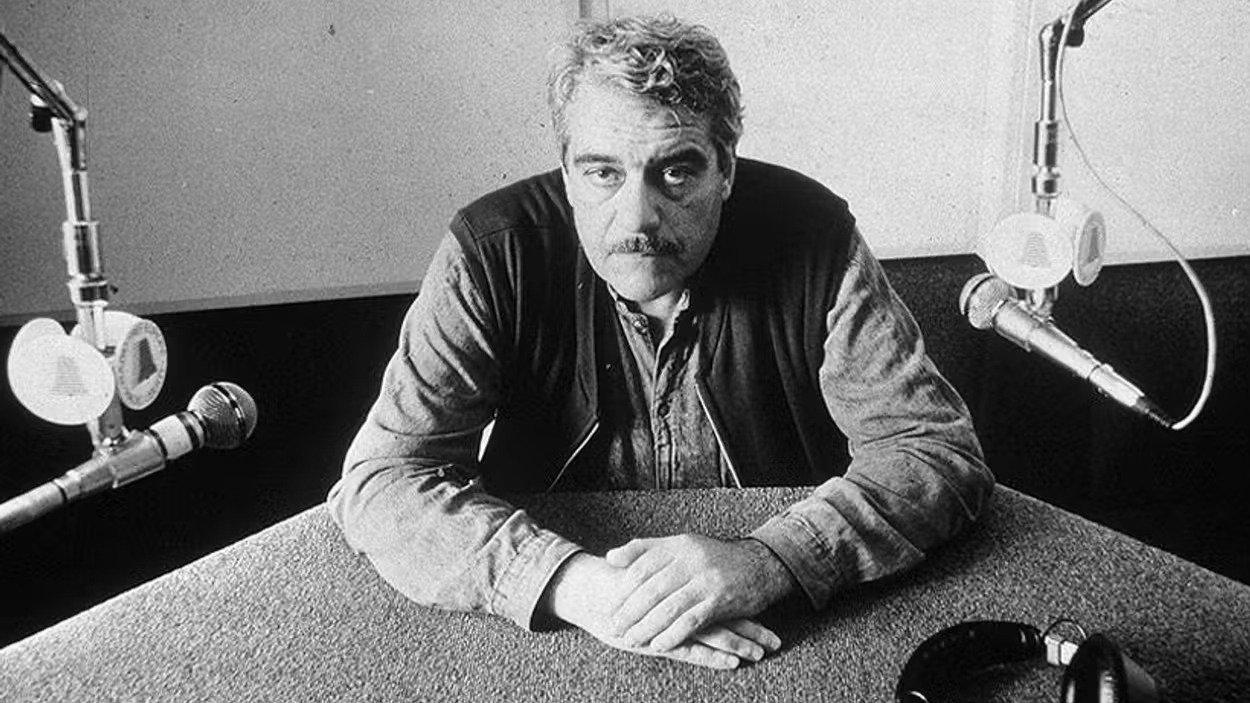

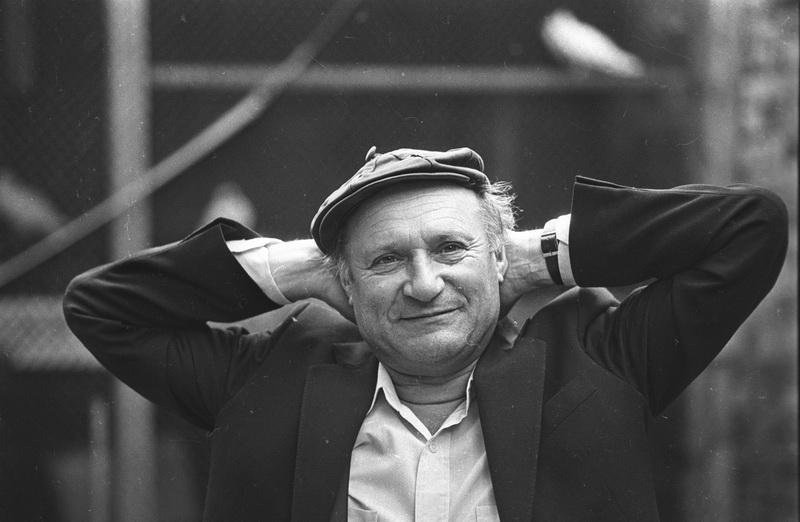

Юрий Давыдов, 1987 год. Фото: Андрей Соловьев /Фотохроника ТАСС

Качество исторического писателя в глазах читателей определяется степенью достоверности изложенных им исторических фактов. Художественное слово в историческом жанре — вспомогательно и второстепенно, нам довольно и того, что автор — не бездарен и умеет вполне ловко, лишь только чтобы нас увлечь ходом повествования, складывать слова в периоды. Художественное слово в историческом жанре — это, пользуясь сравнением того же Толстого, гарнир к основному блюду. Но насколько может быть достоверен исторический факт не в документе, но в романе? Ведь выражение «художник факта» не менее оксюморонно, нежели «художественная правда». Даже напрочь лишенный авторского слова, однако же авторский монтаж исторических документов — произволен и может как угодно менять и даже искажать суть любого исторического события. Но коли так, то исторический писатель перед лицом художества и правды стоит в той же позиции, что и простой писатель вроде Льва Толстого. Да так оно и есть. Исторический жанр — это поблажка: сам жанровый подзаголовок «исторический роман» уже создает нам иллюзию правды, иллюзию возможности правды, не обязывая при этом писателя быть художественно убедительным и нравственно правым.

Давыдов это, судя по всему, понимал. И не хотел никаких поблажек. Прежде всего, он беспредельно расширил сферу возможной достоверности. То есть он придал статус исторического факта каждому поэтическому жесту, сводя вымысел к малости даже там, где ему, вымыслу, казалось бы, самое место.

Когда Лев Толстой описывает передвижение колонн на Бородинском поле, мы задним умом понимаем или предполагаем: тут многое не так. И Барклай не немец, и Наполеон — не пешка.

Когда Давыдов, скажем, в «Воспоминаниях нигилистки» пишет: «Пасха в 1877 году выдалась холодная, но последний день Святой был солнечным, с капелью» — мы знаем: так оно и было; Давыдов приучил нас к своей архивно выверенной точности.

Уравняв в правах слово (свое, сегодняшнее, живое слово) и факт (исторический, то есть оставшийся в прошлом, то есть мертвый факт), Давыдов добился удивительного и, может быть, желаемого результата:

в его романах нет прошлого, нет истории как таковой, есть лишь одно непрекращающееся, раскаленное, неслучайное и крайне запутанное сегодня.

Время в романах Давыдова сродни литургическому — это время длящееся и пребывающее.

И когда в его «Синих тюльпанах» Пушкин строго вовремя возвращает в архив взятые на дом материалы, поскольку он, Пушкин, озабочен риском своего позднейшего последователя по части исторических изысканий Башуцкого, при этом о Башуцком, конечно, не думая, — это не только прием, не только игра давыдовского ума, но и особенность его, давыдовского, романного времени.

Добиться этого можно было лишь пониманием того, что есть художественное, поэтическое слово в романе, по какому жанровому ведомству ни числился бы романист. Более того, путы жанра, инерция восприятия жанра вынуждали перегревать слово, буквально каждое слово, всегда добиваться предела его поэтических возможностей.

Слово Давыдова-прозаика стремится к источнику — к чистой поэзии; упругая рысь его прозы готова вот-вот сорваться в стихотворный галоп. И срывается:

Еще ты не умеешь слышать моль

в безмолвии, в беззвучности, она

зудит в ушах, как злые звуки «з»,

их рой толчется в голове,

как гнус лесной в ноздрях

(………………………………………… .

………………………………………… .

………………………………………… .)

безвидно все, и Божий дух не веет.

(«Зоровавель»)

Или там же:

Поэт наш не лепил горячий лоб

к окошку кормовому,

стараясь разглядеть полуночное море,

хотя скопление солено-горьких вод

принадлежит поэзии

и философии…

Или:

Как запах осени

в лесах Эстонии

был тонок дождик

осени

Хочется думать, что Давыдов простил бы меня за то, что я без спросу разбил его прозаические строчки на стихи — но ведь он знал, что делал, когда называл «Зоровавель» поэмой!

Он всегда знал, что делал, в какие бы приключения слова ни пускался.

Вот пример того, как он, будто на симпозиуме, демонстрирует свой метод в своей застольной манере, так хорошо известной всем, кто был с ним знаком, над собой и методом своим подшучивая, едва ли не пародируя его, — из того же прелестного «Зоровавеля»: «В прихожей наш капитан щипнул за жопку Лизхен. Опять прошу не думать гадко; архивных доказательств нет его прелюбодеяний с горничной. Ну ущипнул, и что ж такого?» И впрямь, что ж тут такого? А то, что Давыдов убежден: его читатель уже верит ему настолько, что даже отсутствие архивных доказательств не опровергает достоверного исторического факта: было там прелюбодеяние или не было (видно, не было — уж коли нет доказательств!) — но за жопку-то капитан уж точно Лизхен ущипнул! Раз Давыдов так пишет, значит, так оно и было. Давыдов и над собой посмеивался, но и над читателем — при этом читателя любя.

Юрий Давыдов. Фото: Владимир Богданов / МАММ / МДФ

Не знаю, писал ли Давыдов собственно стихи, мечтал ли он когда-нибудь быть собственно поэтом. Но он усвоил многие уловки лириков. То, о чем всякий прозаик напишет прямо и подробно, Давыдов (это опять «Зоровавель», и прямая речь идет о Кюхельбекере) говорит непрямо и словно вскользь, словно себе самому в сугубо лирической манере: «Он смахивал на иудея, но иудеи знали, нет, он гой. Изгой пришел издалека, из Петербурга». Смею предположить, что в этом выдохе много личного, потаенного, из начальной поры, и это выдох — поэта. Причем — выдох законченный, как японское стихотворение.

В этих сугубо предварительных заметках об особенностях прозы Юрия Давыдова я не берусь подробно говорить о его главном романе, о «Бестселлере» — вот уж поле для исследователя! К разговору о слове Давыдова в «Бестселлере» хотелось бы вернуться, тем более что поэтический дар Давыдова, его художественная убедительность, его нравственная правота — достигли в «Бестселлере» высочайшей степени. И приключения слова в этом романе не менее увлекательны, чем приключения персонажей и идей. Приключения слова в «Бестселлере» можно назвать просто головокружительными. Одно можно сказать с достаточной долей уверенности: свою любимую тему (революция и провокация) Давыдов в «Бестселлере» избыл полностью, как и немало иных тем, революции касающихся. В «Бестселлере» нам явлены не только лишь интриги охранки и профессиональных революционеров, но и приключения мысли революционной эпохи. Этот великий роман еще ждет своего исследователя — оставаясь поучительным и необходимым современному читателю, не равнодушному к своей судьбе и судьбам своей страны.

Они сумерничали не так уж часто, чтоб наскучить,

но и не редко, чтоб не заскучать.

(«Зоровавель»)

…Он умел удивлять. Уже не испытывая иллюзий по поводу своей смертельной болезни, Давыдов круто меняет тему, как если бы начинал новую эпоху в своей литературной судьбе. Его повесть — или недописанный роман — о датской принцессе Дагмар, ставшей волей судьбы русской императрицей в переломное мгновение истории России — для нас, преданных читателей Давыдова, стала полной неожиданностью. Чем был обусловлен его интерес к судьбам сильных мира сего — сказать трудно. Возможно, Давыдов, как и любой писатель, искушающий Историю, неизбежно должен был задуматься о природе власти — и заняться ее художественным исследованием. Гадать нет смысла. Морозный вечер на переделкинском кладбище, где мы хоронили Давыдова, стал одним из самых горьких в моей жизни.

…Покуда существует художественный вымысел — будет существовать и историческая проза, претендующая на последнее слово правды. В наше, сколь крикливое, столь и глухое, время История — не худшее убежище для романиста. Вместе с тем монополизировать право на истолкование истории в духе права на насилие желающих больше, чем мало-мальски умелых романистов. То есть История — это мнимое убежище сегодня. Исторический писатель, если он не только развлекает, но и размышляет, — рискует стать мишенью. Как нам относиться к прошлому, то есть к Истории, то есть к смерти, ибо прошлое мертво, — при этом стараясь не терять пульса жизни и не бросать свою мечту о живом будущем? В духе времени — вполне средневековом духе — спрячусь за цитату. Не из Давыдова — из Томаса Манна, из его «Волшебной горы». Вот о чем говорит себе его герой, предчувствуя мировую катастрофу 1914 года:

«В сердце своем я сохраню верность смерти, но в памяти буду хранить убеждение, что верность смерти, верность прошлому — злоба, темное сладострастие и человеконенавистничество, коль скоро она определяет наши мысли и чаяния. Во имя любви и добра человек не должен позволять смерти господствовать над его мыслями».

(курсив Т. Манна)

Если и можно решительно разделить исторических писателей, то лишь по этой шкале: тех, кто сладострастно упоен прошлым и дальше него, то есть смерти, видеть ничего не желают — и тех, кто исследует прошлое и пишет о нем во имя жизни, во имя ее сегодняшнего пульса и дыхания, во имя будущего и своей мечты о нем. Юрий Давыдов, безусловно, принадлежит ко вторым.

Андрей Дмитриев