Мальтийский саммит — встреча Джорджа Буша и Михаила Горбачёва, 1989 год. Фото: Getty Images

(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛЕКСАШЕНКО СЕРГЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛЕКСАШЕНКО СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

Сергей Алексашенко. Фото: Открытый университет

«Шанс» — новая книга известного экономиста, бывшего замминистра финансов (1993–1995), первого заместителя председателя правления ЦБ (1995–1998) Сергея Алексашенко. В ней автор анализирует период 1990–1995 годов, время, таившее в себе возможности для глобальных преобразований, когда бывшие противники в холодной войне могли стать союзниками, а еще недавно тоталитарное государство превратиться в стабильную демократию. Почему этого не случилось? Автор рассматривает причины неудачи потенциальной трансформации, исследует непоследовательные реформы в России и подход Запада к нашей стране в этот критический период. Сегодня «Горби» публикует отрывок, основанный на архивных изысканиях ученого, из которых следует: упущенные возможности в международной политике имеют долгосрочные глобальные последствия. Сергей Алексашенко уверен: поиск потенциальных путей будущего взаимодействия Запада с Россией и стратегии, способной изменить международные отношения после окончания «второй холодной войны», должен опираться на анализ прошлого и начинаться уже сегодня.

Я должен быть тем, кто устанавливает цены!

Руководитель Группы экономических советников (CEA, Council of Economic Advisers) президента Джорджа Буша Майкл Боскин создал специальную рабочую группу, занимавшуюся анализом ситуации в Советском Союзе. Заседания проходили не реже одного раза в месяц. Ведущим экспертом по проблеме экономики стал Джон Тейлор, один из наиболее ярких американских экономистов, работавших на стыке теории и практики (см. сноску 1).

Общение с советскими министерствами оставило неизгладимый след в памяти Боскина. Вот как он описывал свою встречу с председателем Госплана СССР Юрием Маслюковым, состоявшуюся в 1990 году (см. сноску 2):

«Мы разговаривали, и вдруг он спрашивает: «Кто устанавливает цены в вашей экономике?» Я отвечаю: «Ну для большинства товаров и услуг, которых миллионы, это происходит благодаря взаимодействию миллионов потребителей и тысяч производителей, бывает, и десятков…» Я упоминал термин «невидимая рука рынка» Адама Смита, согласно которому не благодеяниям пекаря, а его жадности мы обязаны нашим хлебом, и так далее, и тому подобное. Я получил множество наград за преподавание, но этот парень понятия не имел, о чем я говорю. Я был экономическим советником президента Соединенных Штатов, так что я непременно должен быть тем, кто устанавливает цены!

И вот он достает компьютерную распечатку 1960-х годов со старого мейнфрейма (сервера) — большие широкие листы-перевертыши с дырочками по бокам. Это прайс-лист из Советского Союза. Горбачев сказал ему, что он должен реформировать цены. Я — советник президента Соединенных Штатов по экономическим вопросам, поэтому, пока мы сидим там, он хотел вычеркнуть старые цены, чтобы я вписал новые».

После того как в феврале 1991 года четыре международные организации — МВФ, Всемирный банк, ОЭСР и Еврокомиссия — представили свое трехтомное «Исследование советской экономики», на работу в Совет национальной безопасности пришел один из наиболее сильных американских советологов Эд Хьюетт, ставший «мозговым центром» политики по отношению к Советскому Союзу. Одним словом, к маю 1991 года понимание ситуации в СССР и тех проблем, с которыми сталкивается советская система, находилось на достаточно продвинутом уровне.

Приехавшая в Вашингтон в мае 1991 года советская делегация, в которую помимо члена Президентского совета Евгения Примакова входили первый вице-премьер правительства Щербаков, председатель Госбанка СССР Геращенко и Явлинский, произвела в Вашингтоне впечатление крыловского квартета: каждый рассказывал свою версию экономической программы правительства, не обращая внимания на противоречия между ними. Особенный диссонанс звучал в презентации Явлинского, который утверждал, что именно он является посланником президента Горбачева.

Чтобы снять все подозрения в отношении того, «кто начальник», на ланче с президентом Бушем (см. сноску 3) Примаков несколько раз останавливается на том, что только у него есть полномочия от Горбачева и что Явлинский не является самостоятельным:

«Михаил Горбачев поручил мне быть координатором [программы] помощи. Явлинский мог бы заниматься этим, но он не был задействован с самого начала. Он работает на меня. Не переоценивайте его [Явлинского] — он немного незрелый. Он работает строго по инструкции, которую получил от Горбачева. Мы должны быть вместе и не иметь конкурирующих планов. Результат работы Явлинского в Бостоне мы будем использовать как дополнение к нашему основному плану».

Примаков откровенно говорил, что его задача состоит в том, чтобы получить согласие президента Буша на оказание $100-миллиардной помощи Советскому Союзу:

«Сейчас нам нужна масштабная помощь. Этот вопрос приобретает стратегическое значение».

Джордж Буш не стал ничего обещать, зная, что после отъезда российской делегации ему будет представлен подробный анализ переговоров с членами советской делегации и сформулированы предложения, с которыми президент США отправится в Лондон на очередную встречу «Семерки». «…Экономический саммит — более сложная тема. Мы не должны сделать так, чтобы Горбачев попросил и ушел с пустыми руками» — так он поставил задачу.

Сергей Кириенко, Евгений Примаков, Григорий Явлинский. Фото: партия «Яблоко»

3 июня 1991 года советник президента Буша по национальной безопасности генерал Скоукрофт провел заседание с участием ключевых членов администрации, на котором была дана категорическая рекомендация президенту воздержаться от обещаний о предоставлении помощи Советскому Союзу (см. сноску 4). Основной аргумент — советское правительство не было готово проводить полноценные реформы, полученные деньги будут потрачены без какого-либо эффекта.

Джон Тейлор прямо указал на то, что между программами Явлинского и Примакова есть непреодолимое разногласие:

«Несмотря на заявления Примакова об обратном, между антикризисной программой Явлинского и Примакова есть существенные различия. Самое главное — Явлинский выступает против продолжения административного контроля, в то время как Примаков утверждает, что он необходим как часть антикризисной программы».

Боскин не сдерживал себя и заявил, что советское руководство не готово к рыночным реформам:

«Я вернулся и написал доклад президенту, главе ЦРУ и Федеральной резервной системы, министру финансов и т.д. Мы встретились с советником по национальной безопасности, и я высказал свое мнение, что пройдет десятилетие или больше, прежде чем они действительно смогут перейти к серьезно функционирующей рыночной экономике» (см. сноску 5).

Меморандум Скоукрофта четко зафиксировал общую позицию: США не согласны с логикой программы Горбачева и не смогут ее поддержать:

«В области экономики мы всегда настаивали на том, что не сможем оказать Советскому Союзу существенную помощь, пока они не перейдут к рыночной экономике. Когда Горбачев отверг план «500 дней», он также подорвал любые надежды на значительную международную финансовую помощь, связанную с реформами… Советские лидеры твердо придерживаются мнения, что административные меры — это единственный способ стабилизировать экономику и перейти к рынку.

Антикризисная программа премьер-министра Павлова, которая за последние несколько месяцев претерпела множество изменений, была выполнена именно в этом ключе. Таким образом, на данный момент мы находимся в интересном положении, когда советские лидеры — особенно Горбачев — выступают за полную приверженность рынкам. Вопрос, по которому мы с ними расходимся, заключается в том, каким образом и как быстро осуществлять переход к рынку».

Джон Тейлор. Фото: соцсети

Обсуждая запрос Горбачева о предоставлении финансовой помощи, Тейлор пришел к неожиданному выводу: даже Явлинский, который сделал помощь Запада ключевым элементом своей программы, не был в состоянии объяснить, на какие цели советское правительство собирается потратить полученные деньги (см. сноску 6):

«Явлинский также обсудил, как на его план может повлиять поддержка Запада. Например, он сказал: «В зависимости от взаимодействия с Западом будут меняться директивы в общем, то же самое касается сроков и последовательности». Однако «некоторые части программы реформ не связаны с финансированием со стороны Запада». Он немного пояснил суть дела, заявив: «Что касается влияния западной поддержки на план, то на этот вопрос еще предстоит рассмотреть… есть веские аргументы в пользу того, что общая финансовая поддержка со стороны западных правительств окажет негативное влияние на реформы: она поможет сохранить неэффективные государственные предприятия и отсрочить необходимые бюджетные сокращения».

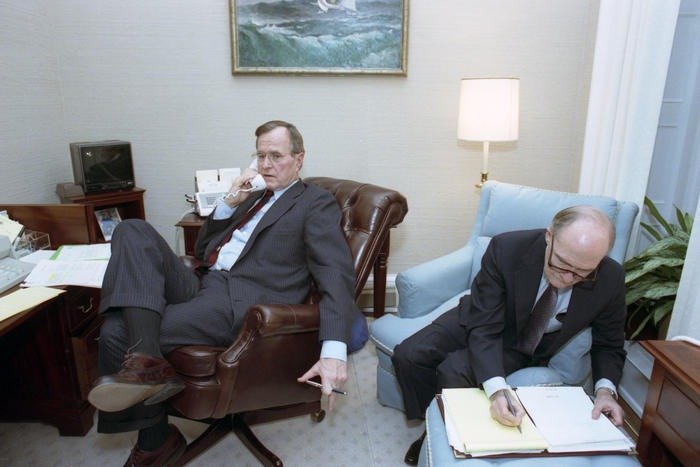

Джордж Буш-старший и Брент Скоукрофт. Фото: Википедия

Позиция Примакова, изложенная в ходе переговоров, вызвала гомерический хохот у Боскина, который таким образом пересказал состоявшийся разговор:

«Примаков во главе делегации… хотел распахнуть свою сумку и предъявить нам список того, что он может нам продать. Заплатить за этот завод, заплатить за эту плотину и т.д. Это то, что действительно нам от вас нужно, и мы могли бы продать вам… Вроде того, как университет продает таблички на зданиях. Дайте нам деньги, и мы их хорошо используем, а ваше имя будет на слуху, бла-бла-бла.

Мне надоело слушать это, и я спросил его: «Что вы сделали с деньгами, которые немцы дали вам на обустройство военных частей? Мы бы хотели осмотреть жилье. И у вас так много золота, чистое оно или грязное, действительно ли оно принадлежит вам? Откуда нам знать, что другие советские республики не скажут, что оно принадлежит им?» Он даже не смог ответить. Это продолжалось два дня, и я готов был ехать к Бушу с предложением провести встречу, чтобы он мог напрямую услышать рассказ от Примакова, а потом поговорить с Горбачевым; и я просто сказал, что, по моему мнению, мы должны пойти на это [оказание помощи], только если они согласятся ликвидировать все свое ядерное оружие. В противном случае деньги будут потрачены впустую, украдены, использованы не по назначению. Я думаю, что одно из лучших решений, которое мы приняли, — не выбрасывать эти деньги на ветер».

В Меморандуме Скоукрофт не был столь категоричен и оставил советскому правительству право на вторую попытку объяснить, зачем ему нужна финансовая помощь Запада:

«…они [Советы] сказали, что если Явлинскому удастся договориться с Западом по поводу поэтапного процесса реформ с западной поддержкой, то они будут готовы радикально ускорить переход к рынку. Они в любом случае идут к рыночной экономике; но если мы будем готовы оказать им помощь, они придут к ней быстрее… Советы сообщили очень мало деталей по второму пункту, который некоторые называют «большой сделкой», подробности которой могут появиться в конце следующей недели. …«Большая сделка» — это очень отдаленная перспектива, поскольку совсем не очевидно, понимают ли советские лидеры и полностью ли поддерживают рыночную риторику, которую сейчас используют».

В заключение Скоукрофт в неявном виде формулирует проблему, которая станет в Вашингтоне серьезным камнем преткновения на пути помощи России после развала СССР — бюджетные ограничения. Экономика США в этот момент находилась в ситуации рецессии, бюджетный дефицит стремительно рос: со $150 миллиардов в 1987–1989 гг. он увеличился до $270 миллиардов в 1991 г. и до $290 миллиардов в 1992 г. (с 2,7% ВВП в 1989 г. до 4,5% ВВП в 1991–1992 гг.). В такой ситуации он не видит возможности оказания помощи Советскому Союзу без уменьшения помощи странам Восточной Европы, что представляется крайне нежелательным: «…экономическая ситуация в новых демократических странах Европы ухудшается, так как неконкурентоспособные отрасли промышленности ощущают на себе всю тяжесть преобразований; любое перенаправление ресурсов — или просто заметное смещение внимания — от помощи Центральной и Восточной Европе может иметь негативные последствия для экономики, политики и даже безопасности».

Чтобы президент Буш не ехал с пустыми руками в Лондон, где ему предстояло встретиться с М. Горбачевым, Меморандум Скоукрофта предложил использовать стандартный набор обещаний и кредиты на покупку американского зерна (см. сноску 7):

«Мы также должны сделать все возможное, чтобы выполнить относительно простые действия, которые продемонстрируют нашу готовность к сотрудничеству с Советами. В этом отношении принятие СССР закона об эмиграции и результаты недавнего визита нашей группы по распределению продовольствия дают возможность сделать некоторые подвижки в отношении режима наибольшего благоприятствования, торгового соглашения и зерновых кредитов, при условии, что Советы готовы сделать какие-то практические шаги в правильном направлении.

В итоге мы предоставили им техническую помощь и немного пшеницы по программе CCC [Commodity Credit Corporation], потому что у них, похоже, был плохой сельскохозяйственный год. Есть мнение, что это больше навредит их сельскому хозяйству, чем поможет, но наш министр сельского хозяйства уверенно заявил об их кредитоспособности. Таким образом, у нас есть [для них] техническая помощь и сельскохозяйственная компонента».

Итак, в начале июня 1991 года в Вашингтоне стало очевидно, что Советский Союз не может рассчитывать на финансовую поддержку экономических реформ, так как, по общему мнению, предлагаемые советским правительством меры не смогут обеспечить переход к рыночной экономике. Точнее,

в плане реформ отсутствовало одно решение — отказ от государственного контроля за ценами, на который Михаил Горбачев не решился до конца своей политической жизни.

Даже 3 декабря 1991 года, когда правительство Ельцина уже объявило о предстоящей со 2 января либерализации цен, Горбачев был уверен, что есть способ избежать этого:

«…Не стоит думать, что программа реформ ограничивается либерализацией цен. Напротив, необходимо стимулировать производство, удовлетворить потребности фермеров, обеспечить стимулы для работников промышленного сектора и стабилизировать налоговую систему, чтобы стабилизировать весь экономический баланс» (см. сноску 8).

Об этом никто не знал

Перед поездкой в Лондон на встречу G-7 Михаил Горбачев получил справку Минфина о размере внешнего долга страны. Он не выглядел ужасным — Минфин утверждал, что по состоянию на 1 января 1991 года СССР должен был другим странам $52 миллиарда, прогноз на конец 1991 года составлял $64,3 миллиарда (см. сноску 9). В течение 1992 года Советскому Союзу предстояло заплатить немногим менее $15 миллиардов в погашение и обслуживание долга (см. сноску 10).

Правительственные программы реформ Рыжкова и Павлова не упоминали проблему внешнего долга. Программа Явлинского–Аллисона, логика которой опирается на финансовую помощь Запада при проведении реформ, также оставляла эту проблему без внимания и рассматривала варианты возможной помощи, ничего не говоря о возможности реструктуризации внешнего долга. «Исследование советской экономики», выполненное четырьмя международными финансовыми организациями, посвящает теме долга полторы страницы, не считая ее существенной. Цифры, приведенные экспертами, не принципиально отличаются от тех, что получил президент Горбачев перед поездкой в Лондон. Хотя в тексте говорится о том, что размер долга может быть больше в силу неполноты информации и что к октябрю 1990 года Советский Союз просрочил оплату процентов по долгам на сумму примерно $5 миллиардов, проблема платежеспособности Советского Союза даже не ставится на обсуждение. Все уверены, что СССР является первоклассным заемщиком (см. сноску 11).

Перед саммитом в Лондоне представители Евросоюза предлагали (см. сноску 12) рассмотреть вопрос о реструктуризации советского внешнего долга для того, чтобы дать возможность Советскому Союзу увеличить импорт товаров из стран Восточной Европы, столкнувшихся с резким падением экономики. Хотя США не были крупным кредитором Советского Союза, отказ президента Буша, госсекретаря Бейкера и министра финансов Брейди выносить этот вопрос на обсуждение «Семерки» был безапелляционно жестким:

«Делор: Я думаю, что самым правильным было бы реструктурировать советский долг. Это увеличит советский импорт из Восточной Европы и даст им возможность для маневра.

Президент: Но с какой целью? Как они воспользуются этими возможностями? Нам нужно иметь больше доказательств того, что такая реструктуризация поможет продвинуть значимые экономические реформы в Советском Союзе.

Делор: Реструктуризация долга — единственная мера, которую G-7 может принять в настоящее время.

Президент: Есть ли у нас уверенность в том, что Советский Союз сможет хотя бы выплатить реструктурированный долг?

Бейкер: Мы не можем удовлетворить просьбу Советского Союза о создании стабилизационного фонда или реструктуризации долга. Нам также не нравится идея отмены ограничения на кредитование ЕБРР.

Андриссен: Крах советской торговли с Восточной Европой — самая большая проблема восточноевропейских стран и один из аргументов в пользу реструктуризации советского долга.

Брейди: Любой пересмотр сроков погашения долга Советского Союза — это признание его банкротства. Такой шаг может привести к прекращению кредитования Советского Союза в будущем… У США не так уж много советских долгов. Парижский клуб, по-видимому, является подходящим местом для обсуждения вопроса о пересмотре сроков погашения советского долга».

Саммит в Лондоне в июле 1991 года. Фото: TASS

Не имея адекватной информации, Горбачев легкомысленно отмахнулся от вопроса о платежеспособности страны на встрече «Семерки» в Лондоне в июле 1991 года:

«Выплата долгов — мы их заплатим… Мы будем зарабатывать валюту, чтобы платить по долгам. Мы принимаем правила игры…» Но уже через четыре месяца, в октябре 1991 года, на встрече с президентом Бушем в Мадриде, Горбачев умолял того помочь деньгами: «$370 миллионов деньгами нужны сегодня… $2,5 миллиарда необходимо в качестве резерва на случай необходимости и для борьбы с опасностями в этой кризисной ситуации». Он просил надавить на Саудовскую Аравию и Южную Корею, обещавших один и два с половиной миллиарда долларов соответственно. Но при этом советский руководитель снова уверял собеседника, что обслуживание долга не является проблемой: «$10–15 миллиардов не так много для нас, и погашение долга не является серьезной проблемой» (см. сноску 13).

Бориса Ельцина проблема внешнего долга тоже не беспокоила. В те моменты, когда он обсуждал возможную помощь Запада, проблема внешнего долга не всплывала в разговорах — впрочем, будучи президентом республики в составе СССР, он хорошо понимал пределы своих полномочий во внешней политике. В июне 1991 года на встрече с президентом Бушем просьбы российского президента ограничивались программами переработки и хранения сельхозпродукции, подготовки менеджеров, конверсии, развития транспорта, при этом не предлагая никаких параметров этих программ. На что президент Буш меланхолично отвечал: «…Мы можем помочь, и мы хотим это сделать… Мы можем поделиться своим опытом — это то, что мы можем сделать».

Оптимистически смотрела на проблему внешнего долга команда Егора Гайдара, которой через короткое время предстоит взять на себя ответственность за проведение реформ — Россия готова в одиночку обслуживать советский долг (см. сноску 14), — хотя очевидно, что ни сам Гайдар, ни кто-либо из его команды не имели в тот момент представления о тяжести проблемы. После выступления в конце октября с изложением планов реформ Борис Ельцин написал письмо президенту Бушу:

«Мы вновь подтверждаем международные обязательства Союза и намерены обеспечить их выполнение» (см. сноску 15). Даже 29 ноября, когда масштабы экономической катастрофы в Советском Союзе понятны всем, Борис Ельцин говорит канцлеру Колю: «Россия была в состоянии справиться со своими внешними долгами и даже была готова взять на себя долги еще двух-трех республик» (см. сноску 16).

Такая позиция советских и российских руководителей устраивала участников G-7, в первую очередь немецкое правительство. Канцлер Коль неоднократно говорил о том, что он выступает против списания советского долга, так как это приведет к росту бюджетных расходов, а его правительство уже потратило огромные суммы для поддержки преобразований в странах Центральной и Восточной Европы, а также финансируя вывод советских войск из Германии (см. сноску 17).

Понимая, что окончательный расклад сил и распределение полномочий между Союзом и республиками предсказать невозможно, «Семерка» настаивала на признании республиками ответственности за советский долг, шантажируя всех тем, что без этого никакие кредиты не будут предоставляться ни Советскому Союзу, ни республикам. «Это богатая страна. У нее есть энергетический экспорт. Если они предпочитают тратить деньги на оборону, то это их выбор. Они могут платить по долгам и должны», — жестко заявлял замминистра финансов США Дэвид Малфорд.

Переговоры между республиками (см. сноску 18) на эту тему начались в Москве во второй половине сентября 1991 года. В середине октября министры финансов «Семерки» пригласили на свое заседание в Бангкоке советскую делегацию, чтобы обсудить ситуацию в экономике СССР, и неожиданно услышали, что проблема отсутствия валютных ресурсов и невозможность обслуживания внешнего долга является наиболее острой. Председатель Госбанка СССР Виктор Геращенко заявил, что валютные резервы страны близки к исчерпанию.

Григорий Явлинский пошел еще дальше и сообщил, что после 10 ноября СССР не сможет платить по своим долгам, что к концу года задолженность по платежам достигнет $5 миллиардов и что внешний долг страны вырос до $70 миллиардов.

Но никакого решения не было принято. Министр финансов США Николас Брейди, выступая по завершении встречи, сказал: «По правде говоря, то, что здесь произошло, не было переломным моментом; это — промежуточная станция». США начали склоняться к тому, чтобы поддержать списание долгов, но основные кредиторы, Германия и Франция, выступили категорически против (см. сноску 19).

«Семерка» не была уверена, что Советский Союз сохранится в той или иной форме и что республики подпишут соглашение об экономическом союзе. Поэтому ее представители давили изо всех сил, чтобы республики зафиксировали свои обязательства по советскому внешнему долгу. В конце октября в Москву приехали заместители министров финансов стран «Семерки», чтобы провести очередной раунд переговоров, по итогам которых был подписан «Меморандум о взаимопонимании относительно долга иностранным кредиторам СССР». В нем был сформулирован основополагающий принцип выплаты внешнего долга СССР его преемниками — принцип солидарной ответственности (см. сноску 20). Однако продвинуться дальше и согласовать механизм контроля и ответственность участников соглашения не удалось. Переговоры продолжались:

4 декабря одиннадцать республик (кроме балтийских стран и Узбекистана) подписали договор, в котором подтвердили свои обязательства и зафиксировали распределение долга, величина которого уже приблизилась к $80 миллиардам, и расходов по его обслуживанию между собой. Аналогичные обязательства республик были закреплены в Соглашении о роспуске Советского Союза, подписанном 21 декабря.

Почему российские реформаторы, которые не только понимали, что основное бремя долга придется на плечи России, но и настаивали на том, чтобы остальные республики согласились на «нулевой вариант», не инициировали переговоры о списании части советских долгов, остается загадкой.

Возможно, это стало результатом шантажа, к которому не стеснялись прибегать кредиторы, заявлявшие о том, что ни Советский Союз, ни республики не смогут получить никакой финансовой поддержки без признания ответственности по всем долгам. Противостоять такому шантажу, когда все нуждались в получении экстренных внешних займов на закупку продовольствия и медикаментов, без которых ситуация могла перерасти в гуманитарную катастрофу, было страшно и опасно (см. сноску 21). Кредиторы же были уверены, что переговорщики намеренно прибедняются и преувеличивают тяжесть проблемы.

5 ноября 1991 года президент Буш проводил совещание со своей экономической и внешнеполитической командой, посвященное проблеме советского долга. Ситуация катастрофическая: Внешэкономбанк на грани банкротства. Чтобы этого избежать, Советскому Союзу нужно было немедленно предоставить кредит на $1 миллиард, хотя даже в этом случае сумма просроченных долговых платежей к концу года составит $4 миллиарда. Меморандум американского минфина содержал странную оценку: Советский Союз не сталкивается с кризисом платежного баланса, это кризис ликвидности. Советская экономика в состоянии обслуживать внешний долг, но государство (если оно есть) не в состоянии контролировать потоки валюты внутри страны и не может отобрать ее у государственных компаний (см. сноску 22).

Возможно, как часто приходится слышать, согласившись принять ответственность за советские долги в полном объеме, команда Бориса Ельцина хотела, чтобы Россия выступала на международной арене как продолжение СССР и, в частности, таким образом «заплатила» за место постоянного члена в Совете Безопасности ООН, которое занимал Советский Союз. Но эта версия не поддерживается никакими документами или свидетельствами. Нет следов обсуждения темы места в Совете Безопасности в раскрытых стенограммах переговоров. Эта версия не соответствует воспоминаниям в то время послов США и Советского Союза в ООН Роберта Пиккеринга23 и Юлия Воронцова24. Впрочем, проблема передачи места в Совете Безопасности России проявилась только в декабре, после подписания договора о прекращении существования Советского Союза. А за два месяца до этого вряд ли кто-то был готов класть этот сценарий развития событий в основу долговых соглашений.

Возможно, во второй половине октября Борис Ельцин крайне мало времени уделял экономическим вопросам, и ведение переговоров по внешнему долгу было поручено чиновникам, чья квалификация не соответствовала масштабу проблемы и которые, не имея указаний, и подумать не могли, чтобы поставить вопрос о списании части советских долгов. Правительство реформ было сформировано Борисом Ельциным 6 ноября, но к этому моменту Россия уже приняла на себя ответственность за советский внешний долг.

Примечания

- В 1992 году Джон Тейлор сформулировал принцип таргетирования денежно-кредитной политики, который был назван его именем «правило Тейлора».

- UVA/Miller Center. Presidential Oral Histories. Michael Boskin Oral History. https://millercenter.org/the-presidency/presidential-oral-histories/michael-boskin-oral-history

- Memorandum of Conversation. Luncheon Meeting Between the President and Yevgeniy Primakov, member of the USSR Security Council. May 31, 1991. Меморандум о переговорах. Встреча за обедом между президентом и членом Совета безопасности СССР Евгением Максимовичем Примаковым. 31 мая 1991 г.

- Brent Scowcroft’s Memorandum. «The U.S. Economic Relationship with the Soviet Union», May 31, 1991, for the Meeting on June 3, 1991.

- Меморандум Брента Скоукрофта. «Экономические отношения США с Советским Союзом», 31 мая 1991 г., для встречи 3 июня 1991 г.

- UVA/Miller Center. Presidential Oral Histories. Michael Boskin Oral History. https://millercenter.org/the-presidency/presidential-oral-histories/michael-boskin-oral-history. Тейлор был прав в своей оценке. Программа Явлинского–Аллисона не давала количественных оценок проблем советской экономики, которые бы стыковались с запросом Горбачева. Кроме того, в тексте программы в одном месте говорится о том, что Советскому Союзу нужна безвозмездная помощь, в другом речь шла о предоставлении кредитов. «Window of Opportunity. The Grand Bargain for Democracy in the Soviet Union», by Graham Allison and Grigory Yavlinsky. Panteon books, New York, 1991. «Окно возможностей. Великая сделка для демократии в Советском Союзе», авторы Грэм Аллисон и Григорий Явлинский. Издательство Panteon books, Нью-Йорк, 1991.

- Brent Scowcroft’s Memorandum. «The U.S. Economic Relationship with the Soviet Union», May 31, 1991, for the Meeting on June 3, 1991. Меморандум Брента Скоукрофта. «Экономические отношения США с Советским Союзом», 31 мая 1991 г., для встречи 3 июня 1991 г.

- The Chancellor’s Telephone Conversation with President Mikhail Gorbachev, Tuesday, 3 December 1991. Телефонный разговор канцлера с президентом Михаилом Горбачевым, вторник, 3 декабря 1991 года. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/chancellors-helmut-kohls-telephone-conversation-president-mikhail-gorbachev-tuesday-3.

- Материалы к встрече Президента СССР в Лондоне. Письмо Минфина СССР руководителю аппарата Президента СССР В.И. Болдину. 28 июня 1991 г. Архив Егора Гайдара. http://gaidar-arc.ru/databasedocuments/theme/details/2506.

- Позднее, когда данные о задолженности СССР (без учета задолженности странам — членам СЭВ) удалось консолидировать, выяснилось, что сумма платежей по обслуживанию и погашению долгов в 1992 году должна была составить $25 миллиардов.

- На пресс-конференции 16 июля 1990 года Михаил Горбачев сказал о целесообразности «пролонгировать возврат советских долгов на наиболее подходящих условиях». Это высказывание вызвало панику в западных СМИ, которые посчитали, что СССР намерен объявить мораторий на обслуживание внешнего долга, а Банк Англии внес СССР в список стран — ненадежных должников. На советское правительство обрушился вал обращений за разъяснениями, многие иностранные банки приостановили операции с советскими компаниями. 18 июля 1990 года Кремль организовал специальную пресс-конференцию от имени Президентского совета, на которой было разъяснено, что речь шла не о возможном прекращении платежей, а об улучшении структуры имеющейся задолженности за счет привлечения новых долгосрочных кредитов при сдерживании общего размера внешнего долга. Особо было подчеркнуто, что все ранее подписанные кредитные соглашения будут соблюдаться без пересмотра их условий. «Относительно высказывания М.С. Горбачева касательно необходимости пролонгирования возврата наших долгов на новых условиях». Записка С.А. Ситаряна Н.И. Рыжкову. 31 июля 1990 г. Архив Егора Гайдара. http://gaidar-arc.ru/databasedocuments/theme/details/2253.

- Memcon. Meeting with Prime Minister Lubbers and EC President Delors. July 15, 1991. GBPL. Меморандум. Встреча с премьер-министром Любберсом и президентом ЕС Делором. 15 июля 1991 г. ГБПЛ.

- Memcon. Meeting with President Gorbachev of the USSR. October 29, 1991. GBPL. Меморандум. Встреча с Президентом СССР Горбачевым. 29 октября 1991 г. ГБПЛ.

- «Внешний долг и валютная политика России». Записка Г. Ануловой (предположительно, в адрес Е. Гайдара). 23 октября 1991 г. Архив Егора Гайдара. http://gaidar-arc.ru/databasedocuments/theme/details/2526

- Letter to President Bush from Boris Yeltsin. (unofficial translation by Russian authorities). November, 1991. GBPL.Письмо Бориса Ельцина президенту Бушу. (Неофициальный перевод российских властей). Ноябрь, 1991. ГБПЛ.

- The Chancellor’s [Helmut Kohl’s] Meeting with Russian President Yeltsin on Thursday, 21 November 1991. WCDA. Встреча канцлера [Гельмута Коля] с президентом России Ельциным в четверг, 21 ноября 1991 г. WCDA

- Kohl Urges Japan to Increase Help for Eastern Europe. The New York Times. May 6, 1992.

- В этих переговорах принимали участие представители всех пятнадцати республик, хотя балтийские страны и Грузия заняли позицию наблюдателей.

- Brady Says Soviet Pact on Union Is the Key to Aid. The New York Times. October 15, 1991.

- Это означало, что страны-преемницы все вместе и каждая в отдельности несут ответственность за весь долг, всю сумму, и любое невыполнение условий по его обслуживанию автоматически приведет к прекращению кредитования для всех и каждого отдельно взятого государства-преемника. И если одно из этих государств оказывается не в состоянии выплачивать свою долю долга, то остальные партнеры по Меморандуму должны были взять на себя обязательства по погашению этой доли.

- Об этом, в частности, говорил Егор Гайдар, утверждавший, что замминистра финансов США Дэвид Малфорд угрожал прекращением поставок зерна, если только Россия осмелится поставить вопрос о списании долгов.

- Meeting on Soviet Debt. Memorandum from Brent Scowcroft to the President with attachments. November 5, 1991. GBPL.

- THOMAS REEVE PICKERING Oral History, Interviewed by Charles Stuart Kennedy, Foreign Affairs Oral History Collection, Association for Diplomatic Studies and Training, Arlington, VA, adst.org.

- https://news.un.org/ru/audio/2015/10/1030441