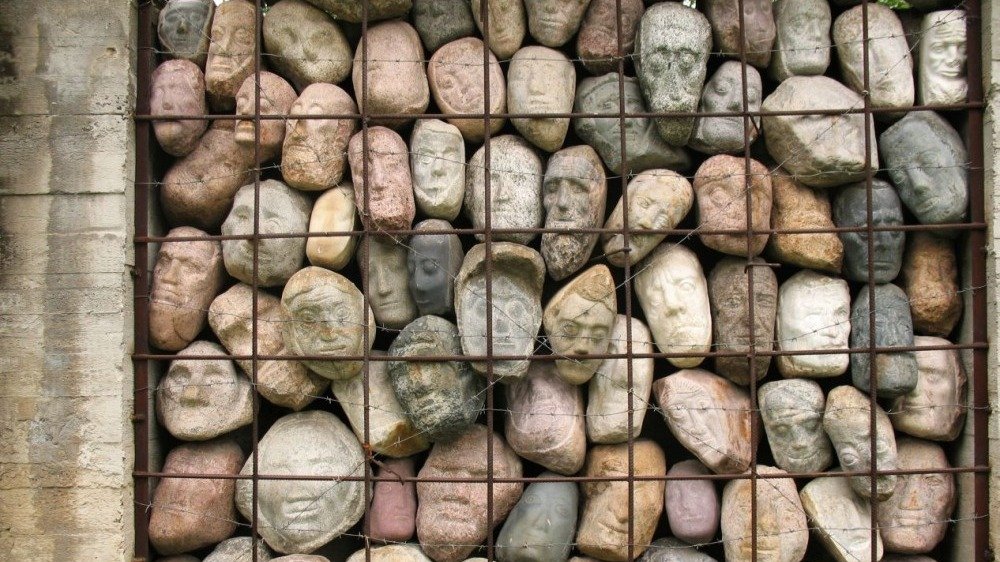

Стена памяти жертв сталинских репрессий в парке искусств «Музеон». Фото: Г. Атмашкина

(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВИШНЕВСКИМ БОРИСОМ ЛАЗАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ВИШНЕВСКОГО БОРИСА ЛАЗАРЕВИЧА.

В июне 2024 года, практически незаметно не только для общественности, но и для подавляющего большинства правозащитников, правительством России были внесены существенные изменения в «Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий».

Факт проведения в стране политических репрессий в измененной Концепции по-прежнему признается — но со знаковой оговоркой: из характеристики репрессий исчезло слово «массовые».

И столь же знаковым образом изменен в Концепции общий вектор «государственной политики»: теперь она направлена не столько на увековечение памяти жертв политических репрессий, сколько на пересмотр решений об их реабилитации. В русле «исторической правды» — того представления о прошлом России, которое позволяет подводить идеологическую базу под ее настоящее. Точнее, под текущую политику, в рамках которой государство и его репрессивные органы не могут ошибаться.

В конце 80-х годов, во времена перестройки, когда возобновился процесс реабилитации репрессированных граждан, когда (хотя и не полностью) открылись архивы, стали доступны ранее засекреченные сведения о политических репрессиях.

И тогда же сталинисты начали,

- во-первых, отрицать масштабность репрессий,

- а во-вторых, их оправдывать: дескать, правильно сажали, а вот реабилитировали — неправильно, ведь это были враги народа, не заслуживающие снисхождения.

В те времена эти взгляды считались маргинальными — гораздо позже, лет через двадцать, полки магазинов заполнятся литературой, прославляющей усатого вождя. А еще через полтора десятилетия дойдет и до смены «государственной политики»…

«Осудить массовые репрессии»

Впервые оценка политических репрессий в СССР как массовых официально появилась 31 июля 1989 года.

Закон СССР, принятый Верховным Советом СССР, внес изменения в принятый 16 января 1989 года Указ Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».

В нем появилась формулировка «осудить внесудебные массовые репрессии периода сталинизма, признать антиконституционными действовавшие в 30–40-х и начале 50-х годов «тройки» НКВД-УНКВД, коллегии ОГПУ и «особые совещания» НКВД-МГБ-МВД СССР и отменить вынесенные ими внесудебные решения, не отмененные к моменту издания настоящего Указа Президиума Верховного Совета СССР». Также законом предписывалось «считать всех граждан, которые были репрессированы решениями указанных органов, включая лиц, осужденных впоследствии за побег из мест незаконного спецпоселения, реабилитированными».

Бутовский полигон. Фото пресс службы

При этом указывалось, что это правило «не распространяется на изменников Родины и карателей периода Великой Отечественной войны, нацистских преступников, участников бандформирований и их пособников, работников, занимавшихся фальсификацией уголовных дел, а также лиц, совершивших умышленные убийства и другие уголовные преступления».

Никаких конкретных цифр о числе жертв репрессий не приводилось.

13 августа 1990 года был издан указ президента СССР Михаила Горбачева «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920–1950-х годов».

В нем говорилось, что «тяжелым наследием прошлого явились массовые репрессии, произвол и беззаконие, которые совершались сталинским руководством от имени революции, партии, народа». Что «начатое с середины 20-х годов надругательство над честью и самой жизнью соотечественников продолжалось с жесточайшей последовательностью несколько десятилетий», что «Сталин и его окружение присвоили практически неограниченную власть, лишив советский народ свобод, которые в демократическом обществе считаются естественными и неотъемлемыми», и что «массовые репрессии осуществлялись большей частью путем внесудебных расправ через так называемые особые совещания, коллегии, «тройки» и «двойки», однако и в судах попирались элементарные нормы судопроизводства».

Никаких цифр тоже не называлось.

Сколько же граждан подверглось репрессиям?

Процитируем три документа.

- «В 1991–2014 годах были реабилитированы 3 510 818 человек, а также признаны подвергшимися политическим репрессиям и реабилитированы 264 085 человек (детей репрессированных лиц)».

- «С 1921 по 1953 г. за «контрреволюционные преступления» (ст. 58 и 59 действовавшего Уголовного кодекса) было осуждено около 4 млн человек, в том числе приговорено к высшей мере наказания более 800 тыс. человек».

- «Согласно сводной статистике, имеющейся в Отделе регистрации и архивных фондов бывшего КГБ СССР (ныне — ФСБ РФ), за весь советский период (1918–1990 гг.) по обвинениям в государственных преступлениях и некоторым другим статьям уголовного законодательства аналогичного свойства были осуждены 3 853 900 человек, из них 827 995 приговорены к смертной казни. Несколько иной информацией располагал 1-й спецотдел бывшего МВД СССР (ныне — МВД РФ). По статистике этого спецотдела, в период с 1 января 1921 г. по 1 июля 1953 г. по обвинениям в совершении контрреволюционных и других особо опасных государственных преступлений было осуждено 4 060 306 человек, из них 799 455 — к высшей мере».

- Первая цитата взята из предыдущей (утвержденной в 2015 году) упомянутой Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

- Вторая — из учебника истории СССР для 10-го класса под редакцией Владимира Мединского и Владимир«В 1991–2014 годах были реабилитированы 3 510 818 человек, а также признаны подвергшимися политическим репрессиям и реабилитированы 264 085 человек (детей репрессированных лиц)».

- И третья — из статьи доктора исторических наук Виктора Земскова, опубликованной в 2012 году.

Как мы видим, это не данные правозащитников или «Мемориала»**, это данные либо официальные, либо приведенные теми, кого никак нельзя упрекнуть в антисталинизме.

В частности, Виктор Земсков в своей статье стремится разоблачить «манипуляции», которые якобы производятся с числом жертв репрессий, рассуждает о том, что во время перестройки те сведения, которые приводились, лежали «в русле развернутой тогда пропагандистской антисталинской кампании», и цитирует весьма специфического западного исследователя Роберта Терстона.

Последний уверял, что «западные советологи времен холодной войны крайне предвзято оценивали времена правления И. Сталина, чрезмерно преувеличивая его тиранию», что репрессии имели «ограниченный характер и не коснулись большинства советского народа, а затронули лишь отдельных представителей элиты», и что большинству советских граждан сталинская система «обеспечивала возможность продвижения вверх и участие в общественной жизни». За что подвергся резкой критике как среди российских правозащитников, так и в западном академическом сообществе.

Четыре миллиона человек — это, безусловно, массовые репрессии. Но и это число, по анализу правозащитников, существенно занижено.

Репрессии (соответствующие подсчеты велись Арсением Рогинским, Яном Рачинским и Олегом Горлановым) проводились двумя путями:

- репрессии «в индивидуальном порядке», которые практически всегда сопровождались соблюдением (хотя бы только на бумаге) следственной и (квази)судебной процедуры. На каждого арестованного заводилось отдельное следственное дело. Статистический учет по таким делам велся органами госбезопасности;

- репрессии в административном порядке — без предъявления индивидуального обвинения, применявшиеся в большинстве случаев по формальным групповым признакам (социальным, национальным, конфессиональным и т.д.).

Обычная мера наказания по «административным репрессиям» — лишение имущества и насильственное переселение «в отдаленные районы» страны, как правило, в специально созданные «трудовые поселки».

Приведенные выше цифры — около 4 миллионов человек — очевидно, относятся к репрессиям в «индивидуальном порядке», ведь данные о них приводятся со ссылкой на органы безопасности.

Так вот, по данным отчетов органов ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ, которые изучены и проанализированы правозащитниками, в 1918–1987 гг. «органами» было арестовано около 7 млн человек (из них после 1953 года — около 21 тыс. человек). При этом 23–25% от общего числа арестованных — это «неполитические» дела: контрабанда, спекуляция, хищения, убийства, грабежи, фальшивомонетчество. За их вычетом получается от 5,1 до 5,3 млн человек. А с учетом того, что один человек мог быть арестован несколько раз, получается около 5 млн человек. Из них 1,0–1,1 млн человек были расстреляны по приговорам различных внесудебных и судебных органов, остальные были направлены в лагеря и колонии, небольшая часть — в ссылку.

Но это, как сказано, только «индивидуальные» репрессии.

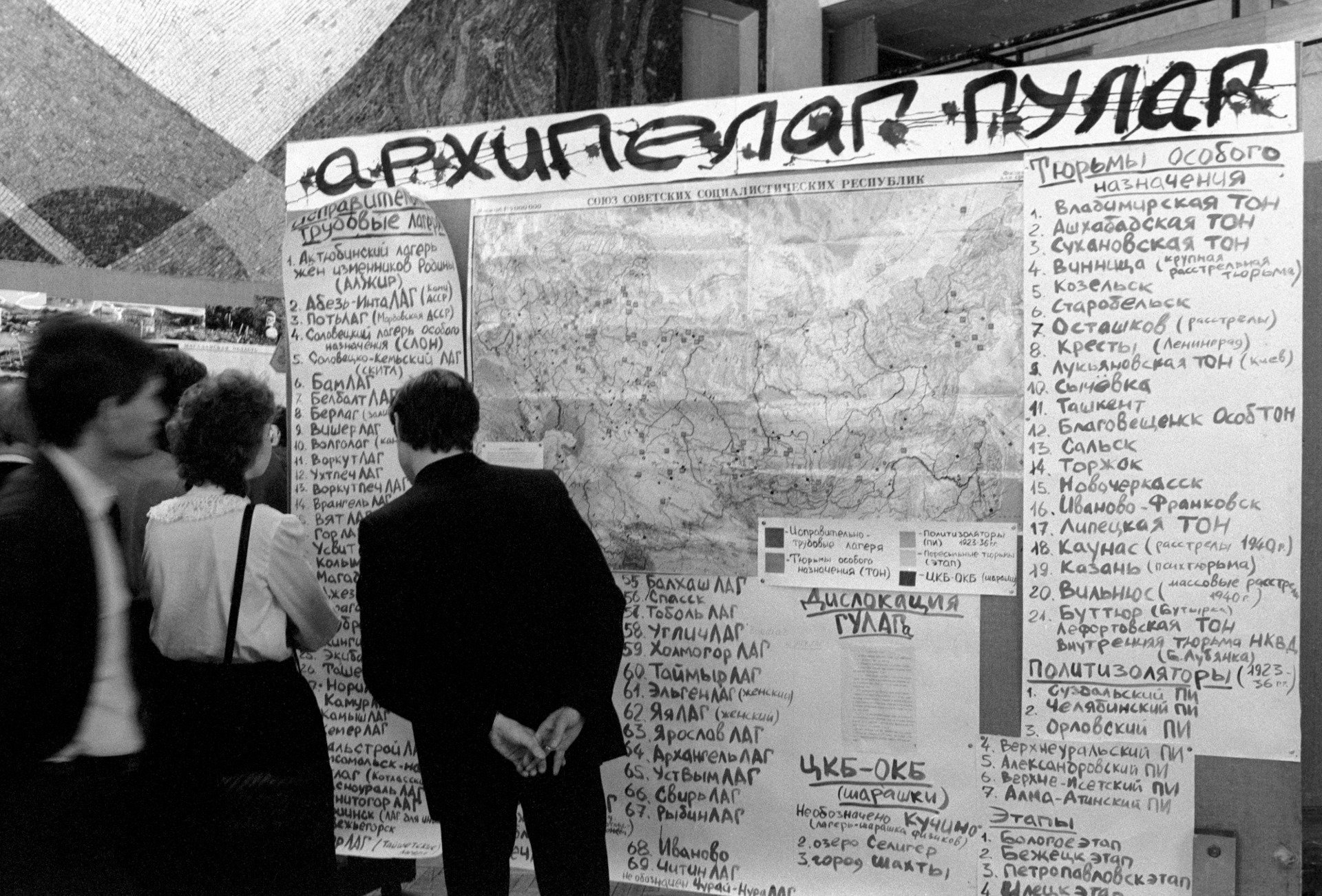

География ГУЛАГа, 1990 год. Фото: Павел Максимов /Фотохроника ТАСС

Что касается «административных» репрессий, то число тех, кто им подвергся, правозащитники оценивают примерно в 6,3–6,7 млн человек.

Это жертвы высылки «кулаков» в эпоху «коллективизации» (1930–1933), депортация «социально опасных» поляков и польских граждан, а также граждан Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии после включения Восточной Польши, Балтии, Бессарабии в состав СССР (1940–1941), превентивные депортации корейцев (1937), советских немцев и финнов (1941–1942) после начала Великой Отечественной войны, тотальные депортации (1943–1944) «наказанных народов» Северного Кавказа и Крыма (карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, крымские татары и другие), послевоенные депортации из Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии и др.

В общей сложности получается около 11,5 млн человек, подвергшихся политическим репрессиям. С учетом того, что, по данным Всесоюзной переписи населения, в 1939 году в СССР жило около 170 млн человек, речь идет о почти 7% всего населения СССР. Это гигантская цифра.

Для такого количества граждан и должен был — с учетом многочисленных «реабилитирующих» решений органов власти — решаться вопрос об их реабилитации.

Что очень существенно: это ведь только непосредственно пострадавшие, а есть еще затронутые этой трагедией члены их семей — те, которые не были арестованы, не были высланы, но потеряли родных и близких. Те, кто потерял опору в жизни, лишился кормильца, дети, выросшие без отцов или матерей. И это уже не 7%, а куда большая часть населения страны.

Как шла реабилитация

Освобождение жертв политических репрессий из лагерей, тюрем и ссылок началось в 1953 году, после смерти Сталина. Затем (сошлюсь на подробное исследование Елены Жемковой и Арсения Рогинского) началась и реабилитация в юридическом смысле: происходил пересмотр следственных дел, завершавшийся выдачей «реабилитационной справки» — официального документа, удостоверявшего невиновность лица, ранее подвергшегося репрессии.

В мае 1954 года были созданы специальные комиссии (центральная и региональные) для рассмотрения дел на лиц, находившихся на тот момент в заключении. Этим комиссиям было дано право полностью реабилитировать осужденных, применять помилование, переквалифицировать обвинение и т.д. За почти два года работы эти комиссии рассмотрели дела более чем на 337 тысяч человек.

После ХХ съезда КПСС, в марте 1956 года, были созданы новые комиссии — на этот раз под эгидой Президиума Верховного Совета СССР. Они за полгода рассмотрели дела еще почти 177 тысяч человек, в том числе 81 тысячи человек, находившихся в лагерях.

Параллельно с работой комиссий процессом реабилитации занимались прокуратура и суды. Прокуроры проводили проверку каждого дела и составляли заключение, на основании которого вносился протест по делу в судебный орган, который и отменял приговор (как правило, за отсутствием события или состава преступления) и выносил решение о реабилитации.

Существенно, что реабилитация (восстановление репутации, восстановление во всех правах) коснулась только осужденных по индивидуальным обвинениям.

Но далеко не всех: она была ограничена по времени периодом с середины 30-х до начала 50-х гг., так как считалось, что до укрепления «культа личности Сталина» никаких политических репрессий не было.

И по той же причине

из процесса реабилитации были исключены значительные категории жертв, по-прежнему считавшиеся «врагами»: члены некоммунистических партий, большая часть внутрипартийных оппозиционеров, духовенство, кулаки и крестьяне,

сопротивлявшиеся коллективизации, и др. Кроме того, не были реабилитированы представители депортированных народов: государство не признало свою вину, «репрессированные народы» были не реабилитированы, а помилованы. Если осужденным по индивидуальным обвинениям хотя бы частично компенсировалось изъятое имущество, то для депортированных, которые потеряли дома и все имущество, вопрос о компенсациях не ставился вовсе.

После смещения Никиты Хрущева с поста руководителя КПСС в 1964 году реабилитация практически прекратилась и возобновилась только в эпоху перестройки. Какое количество граждан было реабилитировано за хрущевское время — точно сказать сложно, различные данные расходятся между собой, но скорее всего оно составляет до миллиона человек.

В сентябре 1987 года была учреждена Комиссия Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30–40-х и начала 50-х годов.

По ее представлению 4 июля 1988 года принимается постановление Политбюро ЦК КПСС «О сооружении памятника жертвам репрессий», которым предписывается создать такой памятник в Москве.

11 июля 1988 года, также по представлению Комиссии, принимается постановление Политбюро ЦК КПСС «О дополнительных мерах по завершению работы, связанной с реабилитацией лиц, необоснованно репрессированных в 30–40-е годы и в начале 50-х годов». Этим постановлением предписывается, что крайне важно проводить реабилитацию независимо от наличия заявлений и жалоб граждан.

В январе 1989 года (еще до начала работы I Съезда народных депутатов СССР) по инициативе Комиссии издается упомянутый в начале статьи Указ Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».

Мемориальный комплекс «Бутовский полигон». Фото пресс-службы

Указ резко ускоряет процесс реабилитации.

Менее чем за год, к началу 1990 года, были реабилитированы 838 630 человек (при этом отказано в реабилитации было 21 333 человекам). Ведущая роль в реабилитации принадлежала прокурорам, которые сами, рассмотрев дела, принимали (в основном при участии сотрудников КГБ или МВД — хранителей архивных дел) решения о реабилитации. Судебными органами по протестам прокуроров было реабилитировано из общего количества менее 30 тысяч человек.

14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принимает декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав».

В ней отмечается, что «беззаконие и произвол не обошли стороной ни одну республику, ни один народ». Что «допущенные в прошлом массовые аресты, лагерное мученичество, обездоленные женщины, старики и дети в переселенческих зонах продолжают взывать к нашей совести, оскорбляют нравственное чувство. Об этом забыть нельзя». И что Верховный Совет «безоговорочно осуждает практику насильственного переселения целых народов как тяжелейшее преступление», гарантирует, что попрание прав человека и норм гуманности на государственном уровне больше никогда не повторится в нашей стране, и считает необходимым принять соответствующие законодательные меры для безусловного восстановления прав всех советских народов, подвергшихся репрессиям.

13 августа 1990 года принимается упомянутый выше указ президента СССР «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920–1950-х годов».

В нем говорилось, что «восстановление справедливости, начатое XX съездом КПСС, велось непоследовательно и по существу прекратилось во второй половине 60-х годов». Что «и сегодня еще не подняты тысячи судебных дел», что «пятно несправедливости до сих пор не снято с советских людей, невинно пострадавших во время насильственной коллективизации, подвергнутых заключению, выселенных с семьями в отдаленные районы без средств к существованию, без права голоса, даже без объявления срока лишения свободы», и что «должны быть реабилитированы представители духовенства и граждане, преследовавшиеся по религиозным мотивам».

В указе предписывалось признать незаконными, противоречащими основным гражданским и социально-экономическим правам человека репрессии, проводившиеся в отношении крестьян в период коллективизации, а также в отношении всех других граждан по политическим, социальным, национальным, религиозным и иным мотивам в 20–50-х годах, и полностью восстановить права этих граждан.

При этом отмечалось, что «настоящий Указ не распространяется на лиц, обоснованно осужденных за совершение преступлений против Родины и советских людей во время Великой Отечественной войны, в предвоенные и послевоенные годы». Совету Министров СССР поручалось внести в Верховный Совет СССР «проект законодательного акта, определяющего перечень этих преступлений и порядок признания по суду лиц, осужденных за их совершение, не подлежащими реабилитации по основаниям, предусмотренным настоящим Указом».

Отметим, что такой проект или не был внесен, или не был рассмотрен, но перечень тех, кто не подлежал реабилитации, осенью 1991 года появился и был включен в закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».

7 марта 1991 года принимается постановление Верховного Совета СССР, которым отменяются все «акты высших органов государственной власти СССР, послужившие основой для противоправного насильственного переселения отдельных народов из мест постоянного проживания, ограничения прав граждан из числа этих народов, а также незаконной ликвидации некоторых национально-государственных образований».

Кабинету Министров СССР совместно с высшими органами государственной власти и управления республик предписывается организовать до конца 1991 года практическое восстановление законных прав репрессированных народов, включая предоставление соответствующих льгот гражданам, мобилизованным в годы Великой Отечественной войны в рабочие колонны, а также установить по мере создания экономических и социальных условий порядок, размеры и механизм материальных компенсаций лицам, непосредственно подвергшимся насильственному переселению.

Это так и не было сделано «до конца 1991 года», а потом не стало ни СССР, ни его Кабинета Министров.

Всего, по подсчетам правозащитников, в 1988–1991 гг. было реабилитировано около полутора миллионов человек.

Карта СССР с указанными на ней местами размещения концентрационных лагерей ГУЛАГа. Фото: Роберт Нетелев /Фотохроника ТАСС

18 октября 1991 года принимается закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий». И в тот же день Верховный Совет РСФСР принимает постановление об установлении Дня памяти жертв политических репрессий — 30 октября.

В законе о реабилитации впервые оказываются перечислены те, кто стал жертвами «административных репрессий»: лица, подвергнутые в административном порядке ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, представители депортированных народов и другие. Признаны подлежащими реабилитации те, кто был помещен по политическим мотивам в специальные или общие психиатрические больницы. Наконец, закон предусматривает автоматическую, без рассмотрения дела, реабилитацию людей, осужденных за реализацию права на свободу совести и мнений.

Что касается исключений, то закон перечисляет категории лиц, не подлежащих реабилитации. Этот перечень примерно такой же, как и в правовых актах Союза ССР, — не подлежат реабилитации лица, «в делах которых имеются достаточные доказательства» по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений: измена Родине в форме шпионажа, выдачи военной или государственной тайны, перехода на сторону врага; шпионаж, террористический акт, диверсия; военные преступления, преступления против мира, против человечности и против правосудия, и ряд других.

Итак, в 1953–1962 гг., как уже сказано, было реабилитировано около миллиона человек.

В 1991–2014 гг. были реабилитированы более 5 млн человек, в том числе около 800 тыс. органами прокуратуры, более 2,9 млн человек органами МВД по «административным репрессиям». И около 280 тыс. детей жертв репрессий, в связи с изменениями в законе о реабилитации, были признаны жертвами политических репрессий.

Всего получается более 6 миллионов реабилитированных. При этом, как полагают правозащитники, не завершена реабилитация по «административным репрессиям» (как указано выше, их жертвами стали более 6 миллионов человек, так что реабилитирована пока только половина жертв).

Кого не стали реабилитировать

А теперь — вопрос, обострившийся после изменения Концепции государственной политики и обнародования проекта приказа Генерального прокурора России об организации работы по «выявлению и отмене» решений о «реабилитации и оправдании лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности», а также «пособников нацистов и изменников Родины»: действительно ли в числе реабилитированных были такие лица? И много ли их могло быть?

По информации, представленной Никитой Петровым — одним из самых известных исследователей сталинских репрессий, — 19 апреля 1943 года Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило проект Указа Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников».

В тот же день Указ был принят Президиумом Верховного Совета СССР. Данным Указом устанавливалась как мера наказания публичная, при народе, смертная казнь через повешение или осуждение к каторжным работам. Рассмотрение таких дел поручалось военно-полевым судам дивизий действующей Красной армии.

Осенью 1943 года право рассмотрения дел по данному Указу было предоставлено военным трибуналам армий и фронтов, а в дальнейшем военных округов. С 1944 года помимо публичного повешения приговоренных в ходе показательных процессов над военнослужащими-немцами приговор к высшей мере наказания по Указу мог быть исполнен и не публично — путем расстрела. При этом Указ и последующие нормативные акты, регламентировавшие его применение, не публиковались, и их тексты не были известны публике вплоть до 1992 года, пока историки не получили доступ к архивам.

17 сентября 1955 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

В новой редакции Концепции государственной политики увековечения памяти жертв политических репрессий про этот Указ сказано, что им была объявлена всеобщая амнистия, которая «в последующем, в том числе, привела к реабилитации по формальным критериям и обелению пособников нацистов и изменников Родины, служивших в прибалтийских, украинских и иных карательных подразделениях, сформированных по национальным признакам, участников подпольных националистических и бандитских формирований».

Эта интерпретация категорически противоречит фактам — хотя вполне укладывается в текущую политическую повестку, наполненную рассуждениями про «нацистов» и «бандеровцев».

В Указе говорилось, что «руководствуясь принципом гуманности, Президиум Верховного Совета СССР считает возможным применить амнистию в отношении тех советских граждан, которые в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. по малодушию или несознательности оказались вовлеченными в сотрудничество с оккупантами».

Освобождались из мест заключения те, кто был осужден по соответствующим статьям на срок до 10 лет лишения свободы включительно. Тем, кто был осужден на срок свыше 10 лет, наказание сокращалось вдвое. Освобождались из мест заключения независимо от срока наказания лица, осужденные за службу в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях, — то есть и те, кто был осужден на основе Указа 1943 года.

Однако в Указе 1955 года специально подчеркивалось, что амнистия не применяется к «карателям, осужденным за убийства и истязания советских граждан».

По данным Никиты Петрова, число советских граждан, которых коснулась эта амнистия, — 172 тыс. человек. Но если кто-то был тогда, в 1955 году, амнистирован по соответствующему Указу, то он не «каратель», то есть не участвовал в массовых казнях, а лишь числился «сотрудничавшим с оккупантами». И еще одна важная деталь. Речь в Указе 1955 года шла об амнистии, то есть — о прощении.

Никто из амнистированных не был ни «обелен», ни реабилитирован, потому что реабилитация — это когда государство признает, что обвинило граждан несправедливо.

В данном же случае речь шла только о прощении, причем прощении тех, кто, как правило, к этому времени уже достаточно долго находился в заключении за содеянное.

После того как осенью 1991 года был принят закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий», реабилитация коснулась и осужденных по Указу 1943 года. Кого-то даже успели реабилитировать, но уже в 1993 году Главная военная прокуратура приняла решение не рассматривать дела с обвинениями по Указу 1943 года, и, таким образом, акты о реабилитации таких осужденных немногочисленны. Тем более что в законе о реабилитации, как процитировано выше, прямо говорилось, что ни «изменники Родины», ни лица, виновные в военных преступлениях или преступлениях против мира и человечности, никакой реабилитации не подлежат.

Могло ли так получиться, что кого-то из осужденных по Указу 1943 года реабилитировали в нарушение требований закона? Да, могло. Но такие случаи, по информации Никиты Петрова, буквально единичны.

Гельмут фон Паннвиц. Архивное фото

Наверное, самый известный случай — это дело Гельмута фон Паннвица, генерал-лейтенанта немецкой армии и командира казачьих формирований, воевавших на стороне Гитлера. В 1947 году Паннвиц был повешен по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР на основании упомянутого Указа 1943 года, в апреле 1996 года был реабилитирован Главной военной прокуратурой РФ, а в 2001 году решение о его реабилитации было отменено как необоснованное.

Подавляющая же часть решений о реабилитации принималась в соответствии с законом, и вряд ли может быть оспорена. Если только не будет поставлена соответствующая политическая задача с целью заново объявить виновными тех, в отношении кого это выгодно сделать, исходя из сегодняшней конъюнктуры. Например, граждан с украинскими, прибалтийскими или польскими фамилиями.

Отметим, что Концепция государственной политики увековечения памяти жертв политических репрессий была изменена в июне 2024 года (с переориентацией от увековечения памяти жертв в сторону проверки правильности их реабилитации), проект приказа Генерального прокурора об организации «проверки» и «отмены» появился в сентябре 2024 года, а соответствующая работа, как выяснилось, ведется уже пятый год.

Не так давно Генпрокуратура сообщила, что ведет проверки правильности реабилитации с 2020 года, и обнаружила «ряд фактов реабилитации в конце 1990-х — начале 2000-х годов лиц, изменивших Родине в период Великой Отечественной войны» — военнослужащих вермахта, «бандеровцев», «власовцев» и других советских граждан, которые в период оккупации содействовали нацистским властям. При этом «в рамках работы по выявлению изменников Родины и пособников фашистской Германии» только со второго полугодия 2022 года прокуроры проверили свыше 14 тысяч заключений о реабилитации, из которых отменено более 4 тысяч.

Путин на открытии «Стены Скорби» в Москве, 2018 год. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Между тем выглядит все это достаточно туманно.

- Во-первых, прокуроры приводят несколько примеров, называют несколько имен и ничего не сообщают о том, по каким основаниям эти люди были реабилитированы и почему были ошибочны решения о реабилитации.

Если речь идет о противоречии закону РФ 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий», то прокуратуре надо признать некачественную работу ее собственных сотрудников, потому что, как сказано выше, после 1991 года именно прокуратура принимала решения о реабилитации тех, кто был подвергнут «индивидуальным» репрессиям. И неминуемо возникает вопрос: если даже поверить, что почти в 30% случаев (4 тысячи из 14) при реабилитации прокурорами были сделаны ошибки, то где гарантия, что сейчас прокуроры работают качественнее?

- Во-вторых, отмена реабилитации должна быть гласной. Полностью. Потому что, когда проходила реабилитация, о ней писали, на региональном уровне готовились «Книги памяти», имена жертв репрессий читали (и читают) во время траурных церемоний, главным образом — 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий. А теперь неизвестно, кого снова объявляют виновными.

- В-третьих, непонятно, на каком основании были осуждены эти 4 тысячи человек, чью реабилитацию отменили. Если речь об «изменниках» и «пособниках», осужденных по Указу 1943 года, то их, как сказано выше, не реабилитировали, а амнистировали. Если же речь о каких-то других людях — возможно, осужденных по статьям 58-1 «а» и «б» УК СССР сталинских времен как «перешедших на сторону врага» — то в этом невозможно разбираться без конкретики: фамилий и существа дел.

Зачем все это делается?

Моя гипотеза проста: если граждане будут помнить о том, что политические репрессии прошлого впоследствии были признаны самим же государством незаконными и несправедливыми, а те, кого преследовали, — подлежащими реабилитации, они обязательно задумаются над тем, не произойдет ли что-то подобное в недалеком будущем в отношении тех, кого преследуют по политическим мотивам.

Значит, надо максимально дискредитировать жертв репрессий и поставить под сомнение их реабилитацию — по принципу «у нас зря не сажали», а значит — и не сажают. И «органы не ошибаются».

Кто там требовал не допустить «переписывания истории»?

Как будто дело все в убитых,

в безвестно канувших на Север —

а разве веку не в убыток

то зло, что он в сердцах посеял?

Пока есть бедность и богатство,

пока мы лгать не перестанем

и не отучимся бояться —

не умер Сталин.

Это 65 лет назад написал Борис Чичибабин, фронтовик, а затем политзаключенный, русский поэт, большую часть жизни проживший в Харькове.