Кадр из фильма «Покаяние»

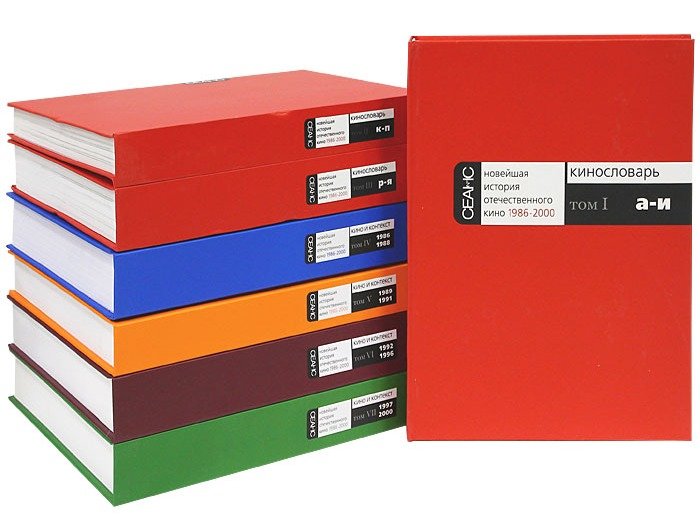

В 2005-м мы с коллегами пришли в Горбачев-Фонд поговорить с Михаилом Сергеевичем про кино. Поводом стало издание гигантской семитомной энциклопедии «Новейшая история отечественного кино. 1986–2000», инициированное командой «Сеанса» и Любовью Аркус. На мой вопрос о его участии в судьбе многих фильмов и их авторов, Михаил Сергеевич рассказал, как помогал, поддерживал не только выпуск «Ассы», но, прежде всего, фильма-рубежа, знаменитого «Покаяния».

Энциклопедии «Новейшая история отечественного кино. 1986–2000»

«Помните, там был гроб, — сказал Горбачев, — который никак не удавалось похоронить. И это вроде бы символ в фильме. Но не только.

Мы фильм никак не могли выпустить, такое мощное было противодействие. И Солженицына не могли опубликовать». Он встал, подошел к книжной полке, взял роман «Дети Арбата» с дарственной надписью Рыбакова. Держал книгу в руках и вспоминал, как пробивали ее публикацию. Сегодня и о Рыбакове, и о «Покаянии» постарались забыть.

Фильм Тенгиза Абуладзе своими размышлениями об «исторической памяти» будоражил, волновал, озадачивал, переворачивал сознание огромного пласта людей. Его внезапный выход (трудами и усилиями многих, ведь Абуладзе снял картину еще в 1984-м, два года она лежала на полке, а потом тираж был 1200 копий) ошарашил и обескуражил советского зрителя. Не только небывалой храбростью, с которой авторы говорили о репрессивном прошлом. О вине тех, кто его замалчивает. О поруганных общечеловеческих ценностях, борьбе личности против насилия и цене, которую приходится платить за прозрение. Но изумлял фильм и символикой, в том числе религиозной. Часть зрителей была раздражена эзоповым языком кинопритчи, люди ждали прямых высказываний. Имя диктатора Варлама связано с библейским именем Валаам означающим «погубитель народа». А фамилия Аравидзе означает «никто». Пустое место легче всего заполняется злой, дьявольской силой. Причем силой неиссякаемой. Имена сгинувших в ГУЛАГе близких, которые ищут в фильме на бревнах, привезенных из лагерей, сегодня снова запрещено вспоминать. И дороги больше не ведут к Храму.

Кадр из фильма «Покаяние»

Тогда же, в 1986-м, у кинотеатров ветвились бесконечные очереди, люди хотели своими глазами увидеть — «возмездие» и «покаяние». Хотя бы в кино.

Пятый революционный съезд СК и выход «Покаяния» ознаменовали начало перестройки в кино. Открылись шлюзы в контролируемой киносфере. Заговорили о «полочных» фильмах, о свирепой советской редактуре и цензуре. Сначала заговорили, потом и сами «арестованные» фильмы начали выходить на экраны: картины Параджанова, Смирнова, Шепитько, Сокурова, Муратовой. Вышли «Агония» Климова, «Проверка на дорогах» Германа, «Тема» Панфилова и другие. Сложней всего оказалось пробить две картины: «Комиссар» Аскольдова и «Покаяние» Абуладзе. «Покаяние» помогли провести на экран Горбачев (Шеварднадзе устроил для него показ) и Александр Яковлев, предложивший организовать «утечку фильма»: показать его сначала узкому кругу, затем наращивать число показов. «Я, — позднее признавался А.Н. Яковлев, — понимал, что выпуск фильма будет подобен сигнальной ракете, которая ознаменует поворот политического курса, с выхода этой картины у нас меняется строй».

Перестройка — из лучших периодов в жизни отечественного кинематографа. «Еще не было власти денег, безоговорочно провозглашенной и практикуемой, — вспоминала Кира Муратова, — а идеология уже была отменена».

Горбачев в 1987-м на октябрьском пленуме открыто говорил о формировании культа личности, обернувшегося репрессиями, о необходимости «объективно и взвешенно разобраться в сложных событиях тех лет, чтобы установить полную истину, извлечь уроки из прошлого, ибо без этого не может быть честной, правдивой политики, движения вперед». И кинематографисты отозвались.

В конце восьмидесятых многим авторам захотелось высказаться на запретную прежде тему. «Мы заслужили свой режим и своих вождей, нам и расхлебывать», — писал Солженицын «В круге первом».

Особенно тем, кто сам прошел лагеря. Например, классики советского кино Юлий Дунский и Валерий Фрид, отсидевшие 10 лет и чудом выжившие в Воркуте, в Минлаге — и все из-за одной прослушиваемой вечеринки. Надо сказать, что и до перестройки, на закате оттепели, им удалось снять и даже пробить на экраны революционный фильм «Случай на шахте восемь», о том, как люди в послесталинское время начали обретать достоинство.

Но кинопроизводство — громоздкий, затратный, долгий процесс. От замысла до премьеры фильма проходит минимум два года. Поэтому картина «Затерянный в Сибири» Александра Митты по сценарию Фрида о британском археологе Миллере, которого перепутали с американским агентом и отправили в лагерь, вышел только в 1991-м. Понятно, что археолог «сознался», что работает не только на американскую, но и на английскую, да и на японскую разведки.

Попав в ГУЛАГ, он проходит через все круги ада и встречает свою любовь. Фильм недотягивает до лучших работ режиссера, но и клюквы «на потребу Запада», в чем упрекали картину яростные защитники системы, здесь нет. Плюс отличный актерский ансамбль (прежде всего, Елена Майорова в роли лагерного доктора — запретной любви зэка-иностранца), и незабываемая музыка Леонида Десятникова, который в обязательную для мелодраматического сюжета тему любви вписал скрежет ржавой проволоки. Картину показали на Двухнедельнике режиссеров в Каннах.

Кадр из фильм «Чекист»

Один из лучших киноавторов Александр Рогожкин снял фильм «Чекист» по повести Владимира Зазубрина «Щепка» — о буднях «тройки», машине по производству приговоров. Среди палачей — начальник губернского ЧК, который пытается даже «быть справедливым»: казнить людей только из черных списков. В нем нет ненависти, садистской жестокости. Его нервы не выдерживают, и он сам бросается к окровавленной после расстрелов стене. Автор ищет причины, откуда бралось топливо для репрессивной машины. Как устроена ее механика. Фильм был приглашен в Канны в 1992 году. Любопытно, что

про репрессии, превратившиеся в изуверскую «нормальность», снимали и молодые, и именитые режиссеры.

Сценарий фильма «Десять лет без права переписки» (1990) Владимир Наумов писал с Александром Кабаковым. О том, как сын, вернувшись с войны, решил отомстить человеку, написавшему донос на его отца. Часть событий происходит в обширных подземельях под «Домом правительства» и в метро: «подземная жизнь» как образ страшной параллельной жизни. Когда я пересматривала картину, вспомнила известное высказывание Твардовского: «Тема [репрессий] страшная, бросить нельзя — все равно что жить в комнате, где под полом труп члена семьи зарыт, а мы решили не говорить об этом и жить хорошо и больше не убивать членов семьи». А в драме «Закон» (1989) Наумов рассказывает про молодого прокурора, занимающегося в середине 50-х делами репрессированных. За каждым из сфабрикованных обвинений — человеческая, семейная трагедия. Осколки судеб собираются в ужасающую мозаику торжествующего в огромной стране беззакония. Единственное, что противостоит этой дьявольской машинерии — эфемерный на первый взгляд закон совести.

Кадр из фильма «Десять лет без права переписки»

Кстати, сейчас Сергей Лозница снимает фильм «Два прокурора», отдаленно перекликающийся с картиной Наумова. По мотивам повести из трилогии «Оранжевый абажур» полузабытого сегодня писателя Георгия Демидова. Демидов 20 лет провел в лагерях и в ссылке, в основном на Колыме. После освобождения стал писать с целью «забить осиновый кол в душу и тело сталинского режима». Эта повесть — страшная история о молодом прокуроре, в руки которого чудом попадает письмо заключенного Сталину, написанное кровью. О бесконечных пытках, о его невиновности. Чудом, потому что все другие письма заключенных сожжены.

Герой картины Евгения Цымбала «Защитник Седов» (1988) по одноименному рассказу Ильи Зверева выбрал нелепую во времена тоталитаризма профессию юриста. Кино про то, как защита в репрессивные эпохи иррациональным и ужасающим образом сама превращается в инструмент ежовского террора. Родственницы невинно осужденных уговаривают (сыграв на самолюбии) столичного адвоката поехать в провинцию — предотвратить чудовищное беззаконие. Из осторожности он отказывается, но потом все же решается. И ему все удается… ну почти. Расстреливают не приговоренных, а их обидчиков. Но затем пособников осужденных, а затем сообщников пособников… В общем, не напрасно адвокат приехал: выявлена новая антиправительственная группировка. Мельница зла крутится, ломая хребты жертвам. Кафкианский сюжет снят с документальной простотой и правдивостью.

Кадр из фильма «Повесть непогашенной луны»

Фильм Цымбала «Повесть непогашенной луны» посвящен памяти расстрелянного писателя Бориса Пильняка. В этой исторической драме рассказывается о наркоме обороны, который по приказу Сталина и Политбюро отправлен на верную смерть: Политбюро принимает решение оперировать его застарелую язву, хотя врачи — против. Рассказывают, что так закончил свою жизнь Михаил Фрунзе. Сценарий Витаутаса Жалакявичуса по одноименной повести Пильняка, которую запретили сразу же после издания в 1926 году — слишком ясно она разоблачала режим.

В начале 90-х немало снималось фильмов о крупных и ярких исторических личностях, которые первыми становились частью «расходного материала»…

7 ноября 1992 года состоялась премьера фильма Андрея Кончаловского «Ближний круг» — так называли офицеров НКВД, обслуживающих Сталина. Милый и простодушный Ваня Саньшин — личный киномеханик вождя, которого тот, по сюжету, любил больше, чем жену и родных. Ваня был облучен этой близостью. Кончаловский, обладающий обостренным чувством трендов времени, пытался попасть в его тенденции. Рассказать историю маленького человека, самоотверженно вкручивающегося в систему. Не слишком изощренный психологический рисунок, жанр ближе к мелодраме (взаимоотношения Ивана и его жены, приглянувшейся Берии, история девочки, после ареста родителей попавшей в детский дом, и т.д.). В итоге получилась зрительская картина о том, что даже в свинцовые времена люди пытались быть счастливыми. Во всяком случае, те, кто избежал участи преследований и ареста. Даже нынешний главный патриот, бесогон Никита Михалков в начале 90-х снял свою эпохальную картину «Утомленные солнцем», в которой герой — легендарный комдив Котов — по сфабрикованному обвинению в заговоре арестован, избит, а его идеалы стерты в пыль.

Кадр из фильма «Бумажные глаза»

Герои фильмов, посвященных прошлому, — люди разных профессий, различных социальных слоев. Например, в артхаусном «Бумажные глаза Пришвина» Валерия Огородникова — кинорежиссер, снимающий фильм о сталинизме; политический зэк и лагерный охранник, встречающиеся после войны («Наш бронепоезд» Михаила Пташука); подростки Замоскворечья, дети политзаключенных («Прощай, шпана замоскворецкая» Александра Панкратова); работница метрополитена («Васька» Виктора Титова), встретившая своего мучителя, издевавшегося над спецпереселенцами в сибирском поселке; руководитель сталелитейной промышленности, сталинист, после смерти вождя испытывающий «стокгольмский синдром» («Канувшее время» Соломона Шустера по роману Александра Бека «Новое назначение»).

Фильмы как учебники истории, но в отличие от школьных учебников, которые регулярно переписываются, они действительно запечатлели время, его тяжелый воздух.

Но еще они нам многое объясняют и про постперестроечное время, когда открывались двери и окна, и авторы в кино осмеливались снимать истории, их волнующие.

Но для меня — из важнейших, в свое время недооцененных фильмов о тоталитаризме как образе существования, стала «Прорва» (1992). Режиссер Иван Дыховичный и драматург Надежда Кожушаная не обличают. В их фильме нет публицистики, нет крови и ГУЛАГа, они препарируют насилие как образ. И создают на экране нарядную великолепную симфонию большого стиля в духе скульптур Мухиной. Тоталитаризм как праздник с парадами и расстрелами — на фасаде. И липким трагифарсом — «за кулисами».

И в этом великолепном нарядном пространстве (созданном талантом потрясающего оператора Вадима Юсова) еще более ничтожными и мерзкими кажутся «слуги народа».

Кадр из фильма «Прорва»

Дыховичный и Кожушаная предсказали и показали нам ту прикрашенную знаменами и маршами «прорву», в которую провалится будущее.

Прорву, которая засасывает все живое. Сегодня фильмы про репрессии практически запрещены. Нам остается обращаться к тому недолгому отрезку времени, когда экрану позволили говорить правду о прошлом, разбираться с коллективной травмой, проговаривать боль, вспомнить о возможности покаяния.

Беда вот в чем. Тогда, в 90-е, эти фильмы (за исключением, пожалуй, «Покаяния»), открывавшие замолчанное прошлое, мало кто увидел. Они разминулись со зрителем. Прокат умер. Кинотеатры превратились в мебельные и автомобильные салоны. Картины, созданные для того, чтобы достучаться до сердец людей, оказались бумерангами, вернувшимися к своим авторам. Сегодня им снова нет дороги на экраны.