Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГЕНИСОМ АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГЕНИСА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

«Читательское мастерство, — уверяет Александр Генис, — шлифуется всю жизнь, никогда не достигая предела, ибо у него нет цели, кроме чистого наслаждения». Однако в этом году к чистому наслаждению добавилось настойчивое желание разобраться в том, что происходит с миром, когда он готов погрузиться в тотальную катастрофу. Себе в помощь он взял книги классиков мировой литературы, прочитать которые особенно важно сегодня.

Цена патриотизма

«Вчерашний мир»

Эту книгу надо читать каждый раз, когда мир стоит на ребре, готовый вновь скатиться к апокалипсису. Самый популярный автор начала прошлого века Стефан Цвейг тоже не знал, как его избежать, но он хотя бы показывал, что у истории был выход — альтернатива.

Листая страницы «Вчерашнего мира», мы, прежде всего, понимаем, чего война, та самая, основополагающая Первая мировая, лишила его читателей-современников. Это — книга утрат, о которых никто не догадывался, потому что достижения предвоенной эпохи считались естественным состоянием вещей, которое Цвейг определял как «золотой век надежности». Но его больше нет, и уже не будет.

Цвейг горько оплакивал потерю:

«Все радикальное, все насильственное казалось уже невозможным в эру благоразумия».

Но начало войны свело с ума гордых своей культурой и терпимостью соотечественников. В одночасье сменились все интересы — теперь они свелись к карте баталий. Бешенство войн охватило чуть ли не самую образованную и культурную страну мира.

«Город в два миллиона, страна в почти пятьдесят миллионов считали в этот час, что переживают исторический момент. Никто в Австрии не отважился бы подумать, что отец страны император Франц Иосиф на двадцать четвертом году своего правления мог призвать свой народ без крайней на то необходимости потребовать кровавых жертв, если бы империи не угрожали злые, коварные, преступные враги».

Хуже всех для Цвейга были коллеги — литературная элита. В одно мгновение поэты предали те самые космополитические ценности, которые составили славу Вене, и бросились в пучину оголтелого патриотизма. Историки посчитали, что в первый месяц войны был написан один миллион прославляющих ее стихов.

«Помешательство становилось все более диким. Кухарка, которая никогда не выезжала за пределы своего города и после школы никогда не открывала никакого атласа, верила, что Австрии не прожить без Зандшака (крохотное пограничное местечко в Боснии)».

Беда заключалась в том, что нормой стал извращенный патриотизм: «вера народов в правоту своего дела стала величайшей опасностью».

«На всех, — писал Цвейг, — обрушилась «наглая, огромная и бесстыжая ложь войны», и устоять перед нею, не ощутив себя предателем, было мучительно трудно».

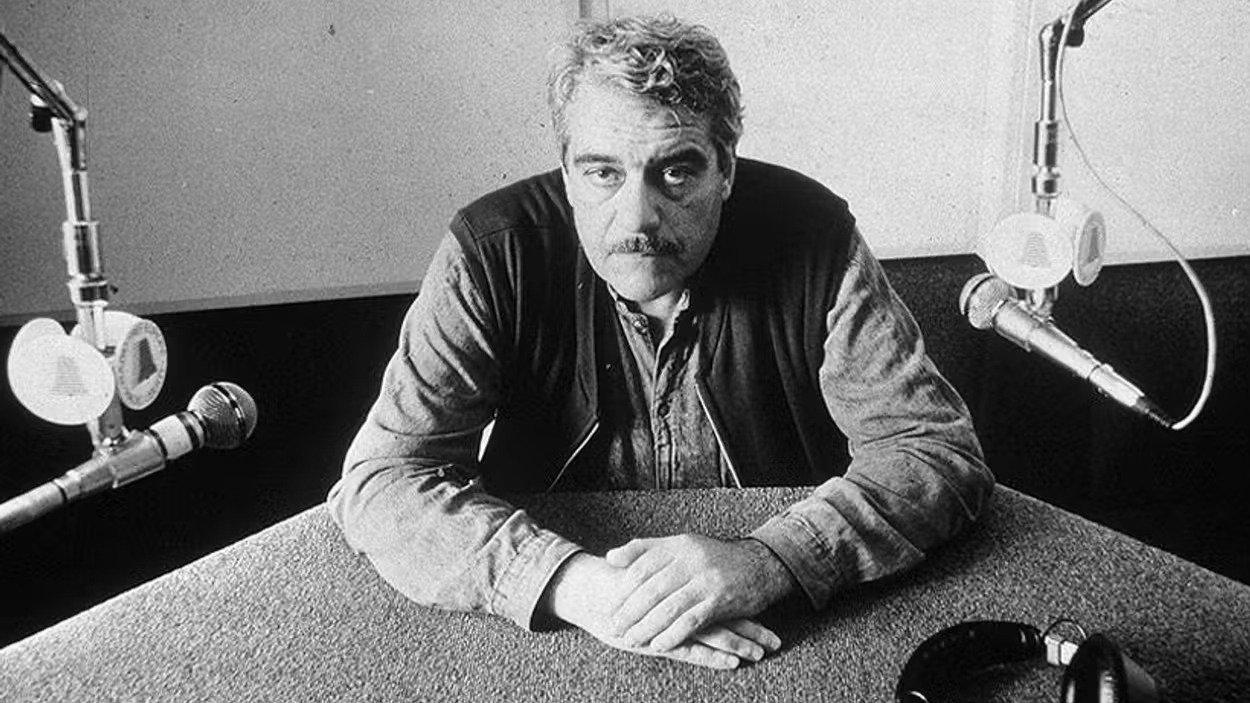

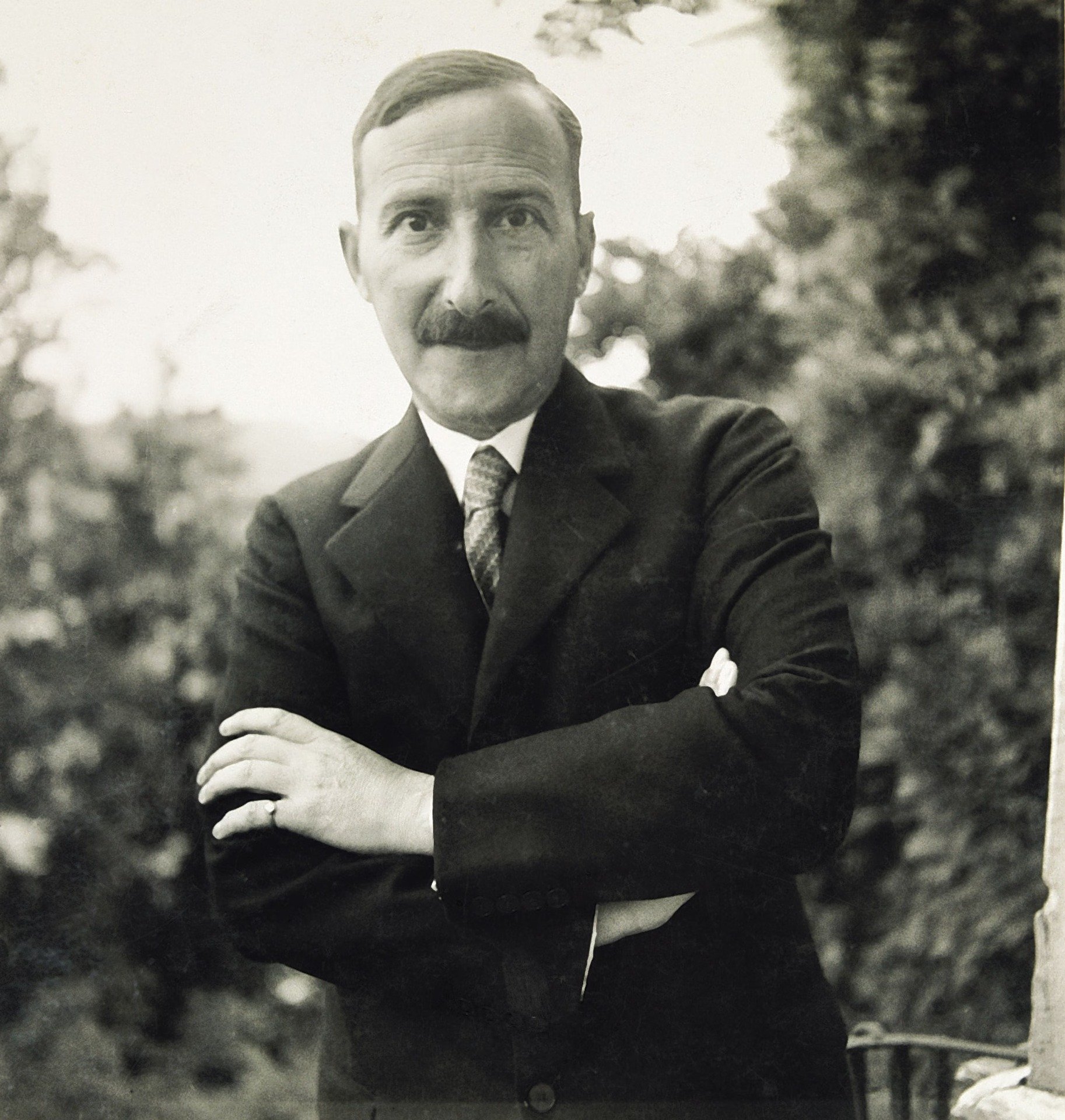

Стефан Цвейг. Фото: Getty-Images

Плохие и хорошие

Письма и выступления

«Немецкая литература, — сказал Томас Манн, осев в Америке, — там, где я».

К тому времени он считал себя хранителем высокого германского духа: реинкарнацией Гёте в ХХ веке.

Привыкнув к своему статусу, немецкий гений посвятил годы американского изгнания попыткам понять, что случилось с его родиной. На полях художественного творчества, в обильных письмах, дневниках, радиопередачах и публичных лекциях он разбирался с мучившим всех его сбежавших соотечественников вопросом: как немцы докатились до фашизма?

Ответ Томас Манн искал все годы войны. Когда уже в сентябре 1945-го его пригласили в Вашингтон, чтобы прочесть в Библиотеке Конгресса интеллектуально завершающую войну лекцию «Германия и немцы», он вынес суровый вердикт:

«Теорию о двух Германиях, Германии доброй и Германии злой, я отверг. Злая Германия, заявил я, — это добрая на ложном пути, добрая в беде, в преступлениях и в гибели. Не затем, продолжал я, пришел я сюда, чтобы, следуя дурному обычаю, представлять себя миру как добрую, благородную, справедливую Германию, как Германию в белоснежной одежде».

Отказавшись отделять одних от других, Манн, в сущности, сказал, что плохие немцы были хорошими, но чересчур последовательными. Поэтому, когда в страшные послевоенные годы пришла пора расплаты, Манн никого не щадил, прежде всего — своих:

«Если бы немецкая интеллигенция, если бы все люди с мировыми именами — врачи, музыканты, педагоги, писатели, художники — единодушно выступили тогда против этого позора, если бы они объявили всеобщую забастовку, многое произошло бы не так, как произошло».

Вряд ли интеллигенция смогла бы остановить Гитлера. Но вина ее, согласно Манну, от этой беспомощности меньше не стала:

«Непозволительно, невозможно было заниматься «культурой» в Германии, покуда кругом творилось то, о чем мы знаем. Это означало приукрашивать деградацию, украшать преступление. Одной из мук, которую мы терпели, было видеть, как немецкий дух, немецкое искусство неизменно покрывали самое настоящее изуверство и помогали ему».

Томас Манн. Фото: Bundesarchiv

Инфантилизм нации

«Делать фильм»

Муссолини считал фашизм омолаживающим гормоном, который, вырвав Италию из вековой спячки, позволит ей не брести, не шагать, а бежать впереди всех.

Последнее надо понимать буквально. В фильме «Амаркорд» есть сцена парада, на котором начальники осматривают строй бегом. Это не комическая выдумка режиссера, а отражение повсеместной практики фашистских времен. Демонстрируя мужественность режима, Муссолини ввел бег в сапогах, орденах и при шпаге.

«Амаркорд» рассказывает о карнавальной природе тоталитаризма и о тоталитарной природе карнавала. Но, кроме того, в смешном и трогательном фильме состоялся синтез истории с мучительной ностальгией, не знающей оправдания.

«Амаркорд» — об итальянском фашизме, о чем мы, увлеченные картиной, можем и забыть. Но Феллини помнит и об этом говорит — и в кино, и на бумаге, в своей исповедальной книге:

«Фашизм в «Амаркорде» рассматривается не со стороны. Я не склонен к вынесению отстраненных суждений, стерильных диагнозов; исчерпывающие и всеобъемлющие определения мне всегда кажутся несколько абстрактными, бездушными, даже отдающими неврастенией, когда их предлагают те, кто сам пережил фашизм. Ведь фашизм не мог не оказать на них своего влияния, поскольку он проникал и внедрялся в жизнь, накладывая свой отпечаток на самые интимные ее сферы и стороны».

Отодвигая в сторону другие факторы, Феллини ищет истоки фашизма в патологическом инфантилизме как своих героев, так и всей нации.

«Меня интересует, что значит быть фашистами в психологическом, эмоциональном плане, это своего рода торможение, задержка на фазе отрочества. Я говорю о нашем стремлении вечно оставаться детьми, перекладывать собственную ответственность на других, жить с приятным ощущением, что кто-то думает за тебя».

Федерико Феллини. Фото: Getty-Images

Соблазн вечности

«Шпандау: тайный дневник»

Друг Гитлера, которого тот одно время думал сделать своим преемником, он резко выделялся среди остальных его соратников. Альберт Шпеер вырос в семье потомственного архитектора и получил прекрасное образование. Знаток и любитель изящных искусств, он не был похож на окружающих Гитлера мясников вроде Гиммлера или Бормана.

Шпеер верил и в то, что сам он не был антисемитом «даже в зародыше». Но признавался, что «не замечал лозунги «Евреям здесь не место» или «В этом районе евреи могут находиться только на свой страх и риск». Точнее, просто не обращал на них внимания.

Американцы звали Шпеера urban nazi, считая его более цивилизованным, чем остальные фашисты. Это не помешало Нюрнбергскому трибуналу осудить его на двадцать лет. На процессе Шпеер, единственный, признал свою вину:

«Коллективная ответственность руководителей должна существовать даже в авторитарном государстве. Ведь если бы война была выиграна, руководство, вероятно, претендовало бы на коллективную ответственность за это. Гитлера поддерживали идеализм и преданность таких людей, как я. Именно мы, люди, менее всего склонные к эгоизму и корысти, создали условия для его существования».

О преступлении Шпеер рассуждал во время наказания. Об этом он без конца писал в своем тюремном дневнике. Этот бесценный исповедальный документ призван ответить на один чрезвычайно острый вопрос: как автор примкнул к нацистам. Самый простой ответ лежит на поверхности и взят из классики:

«Мне было двадцать восемь лет. За крупный заказ я, как Фауст, продал бы душу. И вот я нашел своего Мефистофеля. Выглядел он не менее обаятельно, чем у Гёте. Я был тогда захвачен бурями преклонения. Но еще более невероятным было для меня обсуждать планы строительства, сидеть в театре или есть в «Остерии» равиоли с божеством, на которое молился народ».

Фауст продал душу за Маргариту и другие глупости. Шпеер отдал ее за возможность творить с безумным и бесстыдным размахом, претендуя на обещанную ему Гитлером изрядную часть вечности.

Сидя в тесной камере Шпандау, Шпеер, судя по «Секретному дневнику», с нарастающим ужасом оглядывался на гигантоманию своих архитектурных проектов. Судьба и время распорядились ими по-своему. От всего, что построил Альберт Шпеер, осталось несколько фонарей в Берлине.

Альберт Шпеер. Фото: архив

Убить фашиста

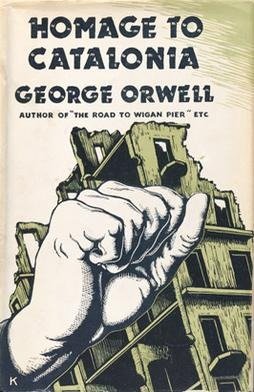

«Памяти Каталонии»

«Испания, — рассказывал Солженицын испанцам, — вошла в жизнь нашего поколения как любимая война. У нас бушевала тюремная система. У нас только расстреливали в год — по миллиону! 12–15 миллионов человек сидели за колючей проволокой. Несмотря на это, мы всем сердцем тогда горели и участвовали в вашей гражданской войне».

Лучше всего о ней судить не по любимой и привычной книге Хемингуэя «По ком звонит колокол», а по лучшей, но далеко не самой известной «Памяти Каталонии». Джордж Оруэлл приехал в Барселону, чтобы писать о сражениях, а не участвовать в них. Но то, что он увидел в охваченном революцией городе, его поразило. В те дни в Барселоне царило неслыханное праздничное и радикальное равенство:

«Официанты и продавцы глядели клиентам прямо в лицо и обращались с ними как с равными, подобострастные и даже почтительные формы обращения временно исчезли из обихода. Никто не говорил больше «сеньор» или «дон», не говорили даже «вы» — все обращались друг к другу «товарищ» либо «ты». Сразу же по приезде я получил первый урок — заведующий гостиницей отчитал меня за попытку дать на чай лифтеру».

Картины революционного эгалитаризма соблазнили выходца из той чтившей сословную спесь Англии, которую писатель презирал и с которой готов был бороться. Тем более что тут враг был рядом, и его не надо было искать или разоблачать. Об этом Оруэлл говорил прямо и просто: он отправился на фронт, чтобы убить фашиста.

Книга Оруэлла полна подробностей кровавой, но нелепой войны. Но самыми опасными для Оруэлла были не чужие, а свои. Он подробно описывает раскол в республиканском лагере между троцкистами-анархистами и сталинистами-коммунистами. Когда вторые решили расстрелять первых, Оруэлл чудом спасся, сумев бежать из Испании.

Его книга о пережитом стала полигоном для мировых шедевров писателя: «Скотный двор» и «1984». В Испании Оруэлл нашел прообраз Старшего Брата, призрак которого он увидал и описал в «Памяти Каталонии»:

«Особенность тоталитарного государства та, что, контролируя мысль, оно не фиксирует ее на чем-то одном. Выдвигаются догмы, не подлежащие обсуждению, однако изменяемые со дня на день. Догмы нужны, поскольку нужно абсолютное повиновение подданных, однако невозможно обойтись без коррективов, диктуемых потребностями политики властей предержащих. Объявив себя непогрешимым, тоталитарное государство вместе с тем отбрасывает само понятие объективной истины».

После «Памяти Каталонии» газета английских коммунистов The Daily Worker назвала Оруэлла так, как водилось в этих кругах: «ренегатом и наймитом буржуазии».

Джордж Оруэлл. Фото: BBC

Ресурс порядочности

«Летним днем»

Когда Искандер пожаловался дяде Сандро на то, что его травят литературные опричники, тот посоветовал немедленно дать оправдывающую писателя телеграмму в Кремль: «Глуп, но правительство любит».

Сандро был, конечно, прав, потому что в отношениях с властью лучшая тактика — изображать простака.

Шедевр подобного обращения с запретным — опус Искандера с демонстративно безобидным названием «Летним днем» (1969). В нем рассказчик встречается и беседует со случайным туристом — немецким физиком, вспоминающим о нацизме.

Собственно, с самого начала монолога мы понимаем, что его рассказ о жизни в фашистской Германии не совсем о фашистской Германии, что гестапо не совсем гестапо и что переживание немецкого интеллигента чересчур знакомо, чтобы быть экзотическим и заграничным.

Автор, безусловно, рассчитывал на такую реакцию, но правила эзоповой игры позволили ему развернуть на чужой территории диалектику жизни при тоталитарном режиме. Наш физик прекрасно понимает его преступную сущность, но страх и отвращение не исчерпывают сложной эмоциональной картины тех, кто невольно оказался его жертвой: «Научные работники нашего института жили довольно замкнутой жизнью, стараясь отгородиться, насколько это было возможно, от окружающей жизни. Но отгородиться становилось все трудней».

«Еще и потому, — объясняет немец, — что режим делал виноватыми и тех, кто не признавал его право себя такими назначать: все время было ощущение какой-то неуверенности или даже вины. Комплекс государственной неполноценности — вот как я определил бы это состояние».

По ходу рассказа мы узнаем, что герой попадает в гестапо, где его вербуют в стукачи. Несмотря на смертельный риск, он отказывается от этой роли по одной-единственной причине. Ему мешает «то, что они называют интеллигентским предрассудком, — обыкновенная человеческая порядочность».

Вот тут, в самом зените, рассказ переходит в стадию последних вопросов перед лицом абсолютного зла. Что же делать, когда делать нечего?

«История не предоставила нашему поколению права выбора, и требовать от нас большего, чем обыкновенной порядочности, было бы не реалистично. То, что я называю порядочностью, приобретало бы еще больший смысл как средство сохранить нравственные мускулы до более или менее подходящего исторического момента».

Оставив нас рассуждать о том, насколько важен для истории «ресурс порядочности», Искандер, как и положено в его Абхазии, завершает рассказ тостом, к сожалению, не слишком удачным.

«Выпьем, чтоб этого не повторилось, — сказал я, воспользовавшись неожиданной паузой.

Мы выпили. Шампанское было уже теплым, и тост мой мне самому показался неубедительным».

Фазиль Искандер. Фото: Геннадий Прохоров / ИТАР-ТАСС