(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРХАНГЕЛЬСКИМ АЛЕКСАНДРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРХАНГЕЛЬСКОГО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

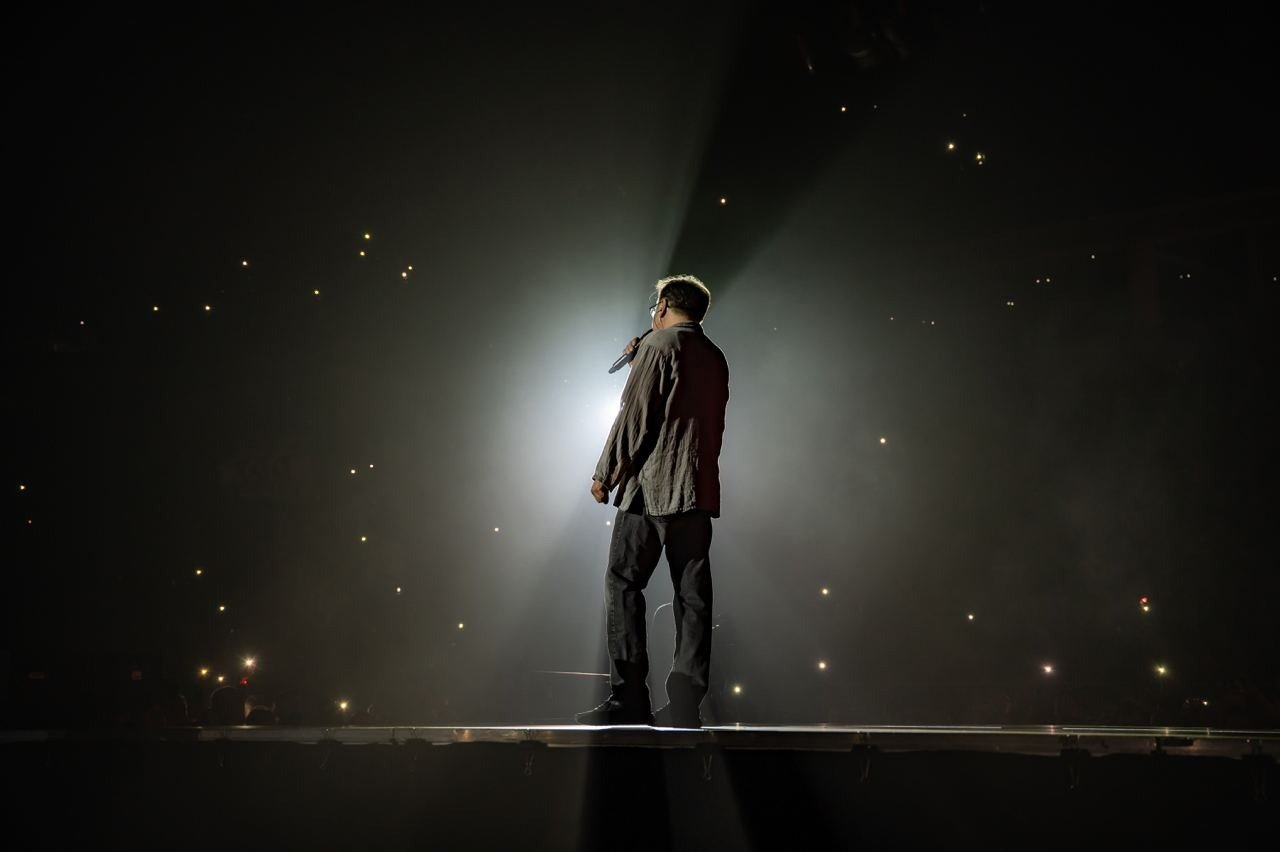

Юрий Шевчук. Фото: телеграм канал DDT

Перестройка началась в прямом музыкальном эфире и окончательно заглохла тоже в нем. Формально, разумеется, все было иначе, официальный вход в эпоху Горбачева — 1985-й, март, похоронная речь молодого генсека над гробом Черненко, а точка выхода, конец империи — прощальный спуск красного флага в ночь на 25 декабря 1991-го. Шесть лет, в которые вместилось все — возможное и невозможное, смешное и кровавое, великое и ничтожное. Но если понимать под перестройкой прорыв за пределы советского мифа, то песни были важнее речей, а символическая дата здесь другая.

В новогоднем эфире с 31 декабря 85-го на 1 января 86-го появился молодой певец Александр Барыкин, в брусничном пиджаке с отливом. И, стыкуя попсу и реп, манифест и пародию, политическую игру и смысловой прорыв, запел. Точнее, ритмично заговорил:

Здравствуйте, товарищи,

начинаем программу телепередач

на завтра, на завтра.

Завтра вы увидите

то, что никогда не видели,

это будет завтра, завтра.

Что было в этих словах? Ничего. И все. Набор слов — и разрушительный смех, издевательство над регулируемым потоком жизни. Отказ оставаться прежними — и сомнение в том, что можем стать другими. Пародия на странный жанр советского ТВ, когда диктор сидел перед камерой и начитывал телепрограмму, сама собой превращалась в пародию на устройство застойного времени. А та, в свою очередь, в заявку на перемены в настоящем. И главное — в будущем, компромиссное отношение к которым недопустимо.

Нет, нет, нет, нет — мы хотим сегодня,

Нет, нет, нет, нет — мы хотим сейчас.

По сути, это было ровно то, что для молодой продвинутой аудитории предлагал Цой, а для совсем юной и чуть менее продвинутой, причем уже — не первый год, тогдашняя «Машина времени». Только группа «Кино» умела говорить с двадцатилетними, Макаревич* с подростками и студентами, а Барыкин со зрителями всей страны, всех возрастов, всех групп. Перемен требуют наши сердца, новый поворот, что он нам несет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня.

Рок, слившийся с попсой в экстазе, и попса, сроднившаяся с роком, — характерная черта эпохи.

Равно как мотив немедленного действия, неотложной реакции на вызовы времени, приветствие будущего, которое наступит сегодня. За что придется платить высокую цену — и рисковать, поскольку в любой момент перемены могут быть пресечены, и мы услышим:

Программа передач на завтра

Переносится на завтра.

Забавно, что мотив неисцелимой ностальгии, за который раньше отвечала официальная эстрада, все эти носики-курносики имени Толкуновой и прочие «Полевые цветы» имени Сенчиной, был передоверен самой рыночной и самой молодежной нише, куда мгновенно встроился «Ласковый май». Белые розы на белом снегу, седая ночь и розовый вечер естественно переплетались с темой детства, которое ушло и не вернется; ничего не хотим, никуда не зовем, ниоткуда уходить не собираемся. Образы из пенсионной лирики конвертировались в метафоры для пионерского отряда. А перестроечный рок тем временем захватывал все новые и новые плацдармы.

Кадр из фильма «Рок» Алексея Учителя

Здесь не время и не место вспоминать, какую роль в его судьбе сыграл фильм «Асса» и в целом визуальная культура переходного периода; можно просто отослать к Алексею Учителю и фильму «Рок». Главное, не упустить один момент. Во время перестройки словно отвалили камень от темницы, и из цензурного плена вышли десятки певцов, от Пугачевой до членов ленинградского рок-клуба, от Ильи Кормильцева и Вячеслава Бутусова до «Гражданской обороны», и все они тогда работали на освобождение от советского начала. Даже те, кто это начало радикально сталкивал и противопоставлял новому (с их точки зрения) провалу.

Едва ли не единственный, кто просто игнорировал советское, был Юрий Шевчук. Он ни с чем и ни с кем не боролся, ни от кого себя не отделял и ничего не пытался извергнуть; он просто пел

— и в чем-то повторял советские мотивы, обнаруживая гуманизм в сентиментальных темах, в чем-то возвращался к корням и истокам, а в чем-то эти корни подрубал. То есть вел себя свободно, в том числе по отношению к свободе. Кто знает, может быть, как раз поэтому он не поучаствовал в реинкарнации советского. Перестройка, как мы сказали выше, началась в прямом музыкальном эфире, но в прямом музыкальном эфире она и распалась. Когда в ночь с 1995-го на 1996-й, ровно через 10 лет после «Программы телепередач на завтра», вышел выдающийся по уровню, но токсичный и лишенный антидота проект «Старых песен о главном». И советская песня, а через нее советская культура в целом, а через культуру — история, а через историю — идеология (политика… риторика) была реабилитирована через пародию.

Шевчуку там места не нашлось — и найтись не могло. Зато он прежний и новый — всегда.

Осенью 2024-го состоялся грандиозный тур группы ДДТ — от Амстердама, Астаны, Дубая до Белграда, Еревана, Тель-Авива. На ереванском действе я побывал — никогда не забуду. Битком набитый зал, тысяч восемь-девять человек, разные поколения, разные страты — и общее чувство единства. Сначала новые треки, затем старые хиты: «Не стреляй», «Прощальным костром догорает эпоха». Сменяли друг друга классические и обновленные версии; игривая балалаечная аранжировка «Осени» оборвалась, и во внезапной тишине включился зал: «что же будет с Родиной и с нами»…

Концерт ДДТ. Фото: телеграм канал DDT

Время шло, а самый известный и самый заезженный трек не звучал; в какой-то момент показалось, что Шевчук вообще намерен «Родину» проигнорировать и не хочет признаваться ей в мучительной любви: «Пусть кричат «уродина!»… К сволочи доверчива». Только в самом конце, после затяжной паузы, когда многие решили, что концерт окончен, ударные отбили сердечный ритм и стало ясно — пересборка состоялась:

Боже,

сколько лет я иду, но не сделал и шаг.

Боже,

сколько дней я ищу то, что вечно со мной.

Сколько лет я жую вместо хлеба

сырую любовь,

Сколько жизни в висок мне плюет

вороненым стволом

долгожданная даль!

Композиция сложилась; от конца к началу, от финала к завязке. Полувековой путь Шевчука, начавшийся 1980-м (год подвергнутой бойкоту Олимпиады, высылки Сахарова и смерти Высоцкого), выстроился в обратную перспективу. Как в иконописи, когда божественное пространство разворачивается навстречу человеку. Не оттуда сюда, а отсюда туда. Не ты погружаешься в «долгожданную даль», а вечность выталкивает к тебе свои спящие смыслы.

В этом нет ничего удивительного: не будучи поверхностно религиозным, тем более церковным, Шевчук на глубине — всегда пел, говорил и думал о вере и неверии. Это не было надмирным выбором БГ*, утонченной и надрывной интонацией Хвостенко, тем не менее это был — выбор. Один из первых публичных доносов, еще в предперестроечные времена, обвинял его в принадлежности к «партии Иисуса». А теперь, прохаживаясь в паузах по сцене и размышляя вслух о мире и войне, озлоблении и милости, щедрости и скупости, он напоминает баптистского пастора, пришедшего поговорить с людьми о главном. Кстати, баптисты всегда были самой упрямой и верной принципам религиозной группой…

С другой стороны, нет в нем грозного занудства проповедника, записного морализма всезнайки; Шевчук не утончен, не нуждается в восторгах записных интеллектуалов; тексты его достаточно просты. Но что касается отсылок и метафор, то в той же «Родине» мы слышим отголосок Данте, называвшего родину проституткой («…государственных шлюх, отставных палачей»), различаем почти богословское противопоставление горизонтали, где правит «начальник», и вертикали, где царствует Бог…

И его слова, кто знает, однажды прозвучат в прямом эфире — после старой заставки.

Здравствуйте, товарищи,

продолжаем программу телепередач

на завтра, на завтра.

Завтра вы увидите то,

что никогда не видели,

это будет завтра, завтра.