Книжный обозреватель Клариса Пульсон о необычных пропущенных недооцененных и очень интересных книгах для искушенных читателей.

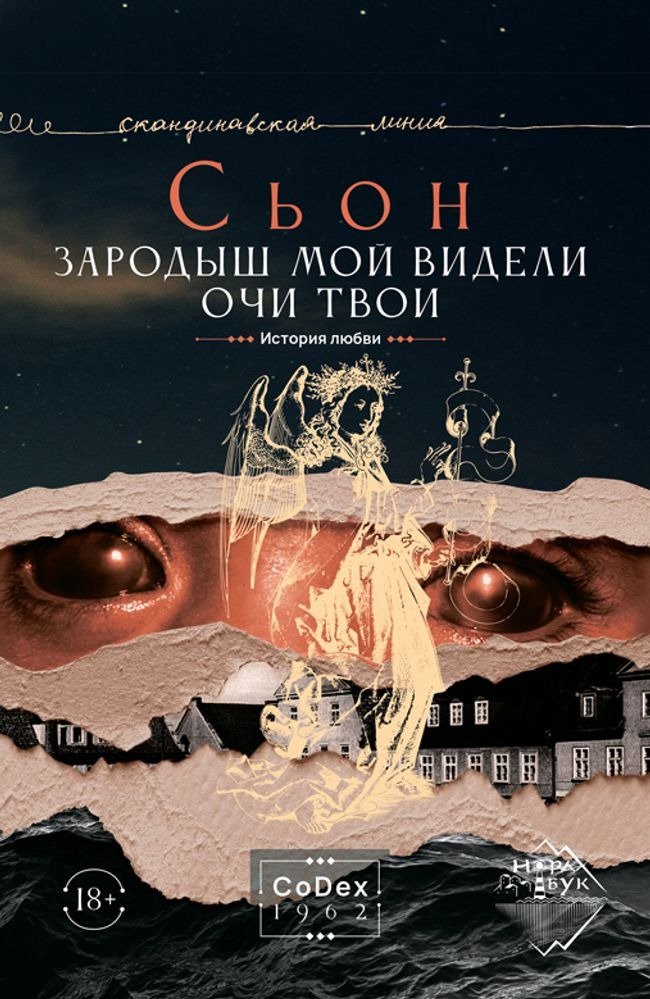

Зародыш мой видели очи Твои. История любви

Роман. Перевод с исландского Натальи Демидовой. — М.: Городец, 2022.

У этой рецензии будет пролог с целью как минимум объяснить внимание и пристрастное отношение к не самому простому автору и его исключительно своеобразным романам.

Некоторое время назад мне пришлось (с радостью и удовольствием) участвовать в подготовке и проведении программы знакомства российских читателей с современными авторами стран Северной Европы. Эх, было время… На первой встрече для зачина и разбега попросила героев вспомнить какую-то важную для их жизни историю, связанную с книгами. Почти все традиционно говорили о своих книгах — о муках творчества, источниках вдохновения, иными словами, о себе любимых. Сигурьон Биргир Сигурдссон (Сьон — псевдоним) рассказал, как в самом начале 1980-х прочитал «Мастера и Маргариту» — по-английски, исландского перевода не существовало (сейчас есть). Прочитал и испытал истинный восторг и ликование. От книги — в первую очередь, и не меньший — от того, что он единственный (!) человек в Исландии (!), прочитавший «Мастера и Маргариту»!!! Этот коротенький рассказ — законченный микросюжет: интрига, новизна, необычный ракурс… Здорово же, не забудешь. После встречи я поискала книги Сьона, но их не было, только отдельные публикации.

Теперь есть.

Чтобы поинтриговать дальше — кое-что существенное о нашем герое, романисте, поэте, сценаристе. Он фигура знаковая далеко за пределами Исландии, знаменит, в первую очередь, как автор самых известных текстов песен Бьорк, в 2001 году был номинирован на «Оскар» вместе с Ларсом фон Триером и Бьорк как соавтор песни I’ve Seen it All из фильма «Танцующая в темноте». Особый интерес Сьона к русской культуре тоже не случаен. Летом 1977-го, в 15 лет, вместе с шестью другими исландскими подростками на полную катушку отдохнул в «Артеке». Во время долгой пересадки в Копенгагене по дороге в СССР накупил, исключительно для себя, полную сумку панк-рока на виниле: Sex Pistols, Stooges, Iggy Pop… Нетривиальные подробности того, как после отъезда исландских подростков качественные записи вышеозначенных групп разошлись по Союзу, если кому станет интересно, легко ищутся в интернете.

А вот теперь — о самом романе, точнее, первой части трилогии.

Этой прекраснейшей талантливой книге необходима инструкция по применению. Иначе «Не влезай — убьет», возможны побочки, аллергические реакции и даже анафилактический шок.

Никогда и ни за что не читайте ее аннотацию. Так часто происходит с неформатными сочинениями, которые не укладываются в привычные издательские рамки. Редактор, скорее всего, напишет что-то формальное, как в нашем случае. Чтобы два раза не вставать, привожу ее полностью (женская логика, понимаете ли).

«Действие происходит во время Второй мировой войны в небольшом немецком городке Кюкенштадт. В местной гостинице неожиданно появляется заморенный до полусмерти беглец из концлагеря. У него в руках — шляпная коробка, где хранится глина особого замеса, из которой будет вылеплен ребенок. Беглеца прячут в потайной комнатке гостиницы, где его выхаживает горничная Мари-Софи».

Да, есть и городок с цыплячьим названием, и гостиница, и горничная, и полуживой незнакомец — только голый набор фактов никакого представления о книге не дает.

«Зародыш…» — карнавал абсурда, фантасмагория, смешение жанров, стилей и ритмов, аллюзии, иносказания, библейские и мифологические мотивы… Высочайшая религиозность и предельная хулиганская безбашенность. Шокирующий натурализм и одухотворенная романтика. Абсолютная свобода творческого самовыражения без границ и запретов. Современный сюрреализм высшей пробы, который парадоксальным образом правдивее и честнее кондового реализма.

Шляпная коробка, как ружье на стене, по законам жанра свою роль сыграет. А как еще, спрашивается, народиться на свет божий в Германии клятого 43-го младенцу, папа которого — еврей из Праги (Голем, ага), а мама — немка-горничная?! Только невозможным мистическим образом. Только из чудесной глины особого замеса.

Невероятную историю рождения, точнее, сотворения существа из глины и любви рассказывает ангел, без присутствия которого, само собой, не обошлось. Рассказывает откровенно, без купюр, во всей ужасающей грязи и нестерпимой красоте.

«Земля перестала быть тем божественным и дьявольским местом, известным нам из древних книг: без ненависти и любви, без колыбели и могилы в ней нет сюжетов ни для историй, ни для стихов».

Сьон. Фото: Издательский дом Городец

Земля, одержимая демонами. Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии.

Перевод с английского Натальи Колпаковой. М.: Альпина нон-фикшн, 2022.

Философ Ханс Йонас молодым человеком бежал в 1933 году из нацистской Германии в Палестину. Его мать осталась в родном Менхенгладбахе, в Рейнской демилитаризованной зоне. Ее убили в Аушвице. Вернувшись в 1945-м, Йонас навестил родной дом на Моцартштрассе, поговорил с новым владельцем.

— Как ваша мать? — спросил тот.

Йонас ответил, что ее убили.

— Кому понадобилось убивать ее? — засомневался мужчина. — Никто не поступил бы так со старушкой.

— Ее убили в Аушвице, — сказал Йонас.

— Нет, не может быть, — ответил домовладелец. — Бросьте! Нельзя же верить любому слуху!

Он обнял Йонаса:

— То, что вы рассказываете об убийствах и газовых камерах, — это лишь отвратительные россказни.

Затем мужчина заметил, что Йонас смотрит на красивое бюро, принадлежавшее его отцу:

— Хотите его? Хотите его забрать?

Йонас ответил «нет» и быстро ушел…

Таких историй тысячи. Главное в ней — реакция добропорядочного немца.

Считается, что Германия — яркий пример того, как благодаря осознанному покаянию и грамотной государственной политике нация справилась с грузом вины и приняла на себя ответственность за преступления нацистского режима. Так ли это?

Профессор Моника Блэк (США) с помощью документов, свидетельств очевидцев и участников пытается создать реалистичную картину в динамике.

Сначала Нюрнбергский процесс, потом малые «нюрнберги» на местах, разбирательства, официальные санкции — потом начался мощный скрытый откат. В книге довольно четко обозначены этапы этого отката.

Немецкому философу Герману Люббе принадлежит знаменитое (впрочем, сомнительное, даже порочное) утверждение, что молчание о нацистских преступлениях было важнейшим условием для созидания новой страны, «необходимым в социально-психологическом и политическом отношениях средством превращения нашего послевоенного населения в граждан Федеративной Республики Германия». Именно молчание позволило обществу, раздираемому сознанием, что в нем присутствуют люди всех мастей — действовавшие в поддержку нацистов, активно противостоявшие им и занимавшие промежуточные позиции, — воссоединить страну. «Неистребимая культура молчания» позволила немцам сохранить чувство достоинства. Соблюдать молчание означало оставаться преданным, верным своему истинному «я».

Моника Блэк раскрывает истинный смысл этого молчания. И замечает, что в некотором смысле даже отрицание коллективной вины можно расценивать как важное историческое свидетельство, «косвенное» или «парадоксальное признание» ответственности или стыда. Ведь некоторые истины были слишком токсичны, чтобы хотя бы признать их, тем более обсуждать.

«Действительно, что это означает для всех нас, если нация может так быстро перейти от строительства Аушвица к созданию мира изобилия, залитого неоновыми огнями? Что остается недосказанным, что вытесняется из поля зрения ради достижения и неумолимого сохранения чувства реальности, не говоря уже о «нормальности», после геноцида и нравственного краха?

И что это за нормальность?»

С другой стороны, непроработанное прошлое, не только нацистское, но и периода денацификации, оставило после себя атмосферу горечи и незащищенности там, где колдовство было доступной логикой социальных отношений, способом выяснить, кто чей союзник в меняющемся ландшафте лояльности. Люди делали то, чем издавна занимались перед лицом бездны, — выискивали предзнаменования в инфернальном.

Собственно, этому и посвящена большая часть книги. В ней несколько объемных сюжетов о сомнительных «героях» послевоенного германского пейзажа в модном жанре «тру мистик» (по аналогии с «тру детектив»). Например, одиозной фигуре «чудотворца» Бруно Гренинга, прославившегося публичными сеансами массового исцеления.

Русский перевод книги хоть и датирован 2022-м, вышел в самом конце 2021 года. Отклики тогда были в основном посвящены интригующей «коммерческой» заглавной теме, самая важная и болезненная часть оставалось на втором плане.

Сейчас мы можем читать иначе.

Моника Блэк. Фото: Альпина

Отъявленные благодетели: Экзистенциальный боевик

М.: АСТ: РЕШ, 2024. (Серия «Роман поколения»).

Он маргинал, он из Перми, всем здрасти!

Зовут Олег, фамилия Званцев, работает на заводе фрезеровщиком, обитает на восьмом этаже панельного убожества. Рост — 178 см, вес — 80 кг, зубов — 34 (так в тексте!), волос мало (на голове), в кости широк. Курит злые красные сигареты «Винстон».

Тридцать пять, пять из которых был счастлив, двадцать пять верил во всякую хрень, а пять — пьет. Сто граммов — испанский темперамент, трезвый — вылитый финн. Легко дает в бубен, особенно за высокомерие. По характеру — циник-идеалист.

Это, по его собственным словам, часть надводная. На глубине открываются бездны.

Бездна первая. Считает, что «человек развивается от примитивного к сложному, от сложного — к очень сложному и от очень сложного — к простому. Я недоразвился. Застрял на сложном».

Бездна вторая. Как и большинство пермских маргиналов, любит слова «рефлексия», «эмпатия» и «инклюзия», но особенно часто поминает всуе метамодернизм, к которому испытывает нездоровое влечение. Хотя… метамодернистом быть не запретишь. Никому. Особенно пермскому маргиналу. Особенно в рассуждениях об амбивалентности добра и зла.

Кроме бездн у героя есть сосед Бориска — примитивный тупой алкоголик, совсем насекомое, гнобящий мать и жену — прекрасную Ангелину. Внезапно перед смертью от цирроза печени Бориска просит Званцева предать его пропитое тело огню — «хоть раз в жизни поучаствовать в чем-то красивом». Задачка, однако: в Перми нет крематория. Пришлось умыкнуть покойника, вместе с чувственной Ангелиной гнать в Ебург, а после исполнить последнюю волю в совсем уж маргинально-метамодернистском стиле — развеять останки не только над Камой (как желал усопший), но и в Москве, Питере и на берегу Черного моря, чтобы красиво закрыть гештальт. Вдова, именуемая теперь просто Ангел, согласна на все. Путешествие обещало стать приятным, если бы не невесть откуда возникающие злодеи, которые раз за разом пытаются уничтожить парочку с урной.

И тут — опа!

Никто не знал, а он — Карлсон, простите, Бэтмен, Спайдермен, богатырь и элитный спецназовец. Опасность за версту чует, умеет виртуозно уходить от погони, маскироваться, одним махом семерых побивахом до состояния фарша, пули ловит буквально зубами, особенно когда в трансе. После транса зол и голоден. Еще бы понять, кто и зачем на них охотится.

Оказывается, все дело в прахе.

«Когда прах горца, рожденного в восьмидесятом году на излете зимы, будет развеян над Понтом Эвксинским, Свинцовой рекой и Артанской столицей, наступит Тысячелетнее царство Христа, дьявол наденет вериги, и погибнет смерть».

Алкоголик Бориска вроде бы на горца не особенно тянет, но озабоченные смутными перспективами некоторые политики, какие-то спецслужбы и отдельные силовики опасаются и отслеживают все возможные варианты… Придется спасать мир своими немногочисленными, зато неслабыми силами.

Мог, вполне мог случиться прикольный пародийный «дорожный ужастик», называемый по-модному роуд-стори с элементами трэш-хоррора, приправленный душноватыми метамодернистскими «специями». Замысел пусть и не сильно оригинальный, но вполне жизнеспособный.

Не случилось, к сожалению.

Тоскливая заемная рефлексия, расчетливое тяжеловесное косноязычие, вымученные шуточки, тщательно рассыпанное по тексту сквернословие, продуманная пошловатость — супергерой обязан материться и быть секс-гигантом, но даже тут неубедительно. Самым убедительным получилось зубодробительное рукоприкладство: бах-вжух-шмяк-хрясь — спасибо голливудским боевичкам, научили.

В сухом остатке вот что.

Каждый писатель, особенно мужчина (гендер тут важен), хочет написать лихой роман, не ограниченный ничем, кроме собственного таланта и фантазии. Понятное и вызывающее исключительно уважение желание явить себя миру во всей красе и потенциях. За последние годы, да чего уж там, за последние лет 25, после наступления миллениума, это в отечественной литературе удалось только двоим — Алексею Сальникову и Эдуарду Веркину. «Петровы…» и «снарк…» — именно такие тексты. Главное, что требуется для истинной безбашенности, — истинная внутренняя свобода.

С этим у нас большие проблемы, и не только у автора «Отъявленных благодетелей» со всем его притворным метамодернизмом.

А название хорошее — что есть, то есть.

Павел Селуков. Фото: Тимур Абасов

Сад против времени. В поисках рая для всех

Перевод с английского Натальи Сорокиной. М.: Ad Marginem, 2024.

«…в этом саду было полным-полно

необычайных, диковинных растений. Я скрупулезно составила список — получилось почти две сотни наименований; многие растения получили место в саду из-за ароматов. Список этот я с большим наслаждением перечитывала, отвлекаясь от мыслей о пугающе неопределенном будущем и воображая, как по-разному пахнут рождественский самшит, зимоцвет и Rosa rugosa сорта «Розерай де Лей». Наверняка за прошедшие десятилетия какие-то из этих растений погибли или были выкопаны. Что случилось с ракитником, которому нужна теплая южная стена? Растет ли там еще золотое дерево из черенка с могилы Шопена? А гвоздики из семян, собранных в ноанвикском саду Жорж Санд?»

Писательница Оливия Лэнг всю жизнь мечтала о собственном саде. И о любви. С мечтой номер два сложнее, а для мечты номер один даже придумала себе правило, которому неукоснительно следовала много лет, снимая жилье: «Всегда стоит развести сад, не важно, надолго ли ты задержишься в этом месте». Логика простая: может, эти случайные садики и не сохранятся, но ведь приятнее двигаться дальше, оставляя за собой цветы, ароматы и клубы пыльцы. По примеру легендарного миссионера, фермера и «сельскохозяйственного энтузиаста» Джонни Эпплсида, получившего прозвище Яблочное Семечко, который, странствуя по Дикому Западу, свой путь отмечал яблоневыми саженцами.

Сбылось. В элегантном возрасте автор книги обрела и сад, и любовь. Встретила достойного человека — книгочея, романтика, бывшего университетского профессора, пожилого, не очень здорового, но полного энтузиазма, и они решили объединить мечты и возделывать свой общий сад. Насколько отпущено сил и времени.

Среди множества предложений — дом в Саффолке. В описании сообщалось: «Особую привлекательность придает сад RHS, заложенный выдающимся садоводом Марком Румэри из Notcutts». И снимки основательного квадратного дома с трубой, увитого розами по самый водосточный желоб под крышей: их сформовали так, чтобы ветки изгибались свободно, а цветы россыпью стучались в окна. Решено!

И тут началась пандемия — паника, душевная смута, изоляция, неопределенность…

Воплощенные мечты становятся спасением от тревожных мыслей. Облик прежнего сада остался в подробных записях и фотографиях, значит, есть план действий. Оливия с трепетом неофита погружается в радости и горести вечных в неизбежной цикличности сезонных полевых забот. Корчевать, обрезать, вскапывать, заказывать семена и черенки, сажать, поливать, удобрять, вникать в тонкости ухода…

Подвязывая очередной розовый куст, выпалывая сорняки, размечая дорожки, отыскивая редкие сорта, наблюдая за ростом и цветением, Лэнг ищет ответ на вопрос: что есть сад?

Земное воплощение райских кущ.

Убежище и отрада в трудные времена.

Роскошь. Собственность. Дорогая собственность, требующая серьезных материальных вложений.

Статус. Когда красота, рациональность, мода превращают травы да цветы, лютики-вьюночки, клумбы-куртины, живые изгороди и беседки, увитые диким виноградом, в витрину успеха и демонстрацию социального превосходства. Тут напрашивается сравнение свободных и доступных для всех желающих садов Дерека Джармена или Джона Клэра со строгими, построенными на угнетении и насилии парками британской аристократии.

Сад, если смотреть шире, а также глубже и трезвее, может стать еще одним зеркалом общественных отношений и даже взаимоотношений человека и природы. Особенно на Британский островах, где даже клочок земли с насаждениями — предмет гордости (гордыни, впрочем, тоже). Где обладание садом часто приобретает характер национальной одержимости.

Книга Лэнг многослойна: лирика и публицистика, исторические экскурсы и подробные ботанические зарисовки. Личное и социальное на одной причудливой клумбе.

Замечательное медленное медитативное чтение. Если настроиться. Или совпасть.

Только не говорите, что призыв «Все в сад!» зимой не актуален. Сад актуален всегда.

Оливия Лэнг. Фото: Sophie Davidson

Читайте также