(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРХАНГЕЛЬСКИМ АЛЕКСАНДРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРХАНГЕЛЬСКОГО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

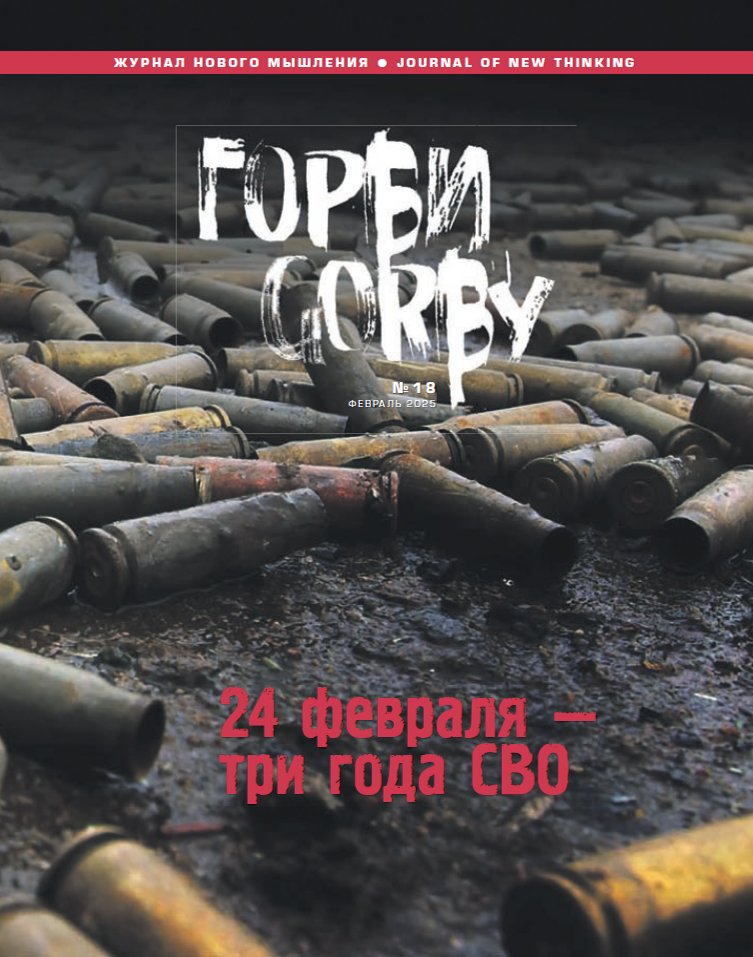

Иллюстрация: Петр Саруханов

Новостной поток во многом держится за счет культуры, она же социальная память, духовная скрепа и матрица с национальным кодом. Хотя, казалось бы, начало эры Трампа, стремительный распад европейских коалиций, возвращение заложников ХАМАС, Приднестровье остается без газа, а Украина лишается поддержки Байдена. Есть более важные поводы, есть роковые сюжеты; куда там культуре.

И тем не менее, тем не менее. То вспыхнет спор о Соловецком камне, а не пора ли его передвинуть с Лубянки на проспект Сахарова. То в Музее ГУЛАГа обнаруживают неполадки и закрывают его на ремонт, чтобы вскоре уволить директора, Романа Романова. Параллельно отстраняют от работы еще одну музейную начальницу, Елизавету Лихачеву, всего лишь год назад назначенную в ГМИИ. По слухам, за то, что отказалась поддержать погром «ГУЛАГа».

Есть ли в этих решениях логика? Есть, пускай и крайне неприятная. И резко поменявшаяся в последнее время. Примерно до 2022 года в основе большинства конфликтов в области культуры лежала корысть. Когда церковные давили на музейных, требуя ключи от Исаакиевского собора, главным был вопрос о доходах. Когда на Соловецких островах (откуда камень) монастырь осваивал музейное пространство и подминал экскурсоводов под себя, это было в той же мере битвой за святыню, в какой за потоки туристов. Когда задерживали заместителей министра культуры, ответственных за реставрацию, все понимали, за что: за коррупцию.

Сегодня меркантильности гораздо меньше; вопрос о доходах вторичен, а первичен вопрос о расстановке меток.

Роман Романов. Фото: Светлана Виданова

Передвинем камень, закроем музей, поменяем трех директоров, Сталина поставим в Волгограде, Ивана Грозного в Орле, Троицу отправим в Лавру и снимем таблички «Последнего адреса» — не потому, что преследуем выгоду или подавляем бунт музейного сообщества. Потому что нет ни выгоды, ни бунта; как положено нормальному директору, Роман Романов действовал предельно осторожно, Елизавета Лихачева была аккуратна — просто их поставили перед развилкой, сохранить себя в профессии — или в карьере, и они разумно предпочли профессию. Мы, как бы говорят начальники, насытились культурным прагматизмом; нас теперь интересуют вещи более важные. Мы дружно размечаем территорию. Меняем акценты. Перераспределяем доминанты.

Ибо тот, кто шифрует эпоху, подчиняет ее себе.

Битва за слова и образы всегда была предельно острой, независимо от того, кто побеждал в конкретную эпоху, — прогрессисты или консерваторы. Французская революция началась со слов «Свобода. Равенство. Братство». А Российская империя, как штыками, прикрылась лозунгом «Православие. Самодержавие. Народность». Восставший Карабах скандировал «Ленин. Партия. Горбачев». А сам Горбачев, всего тремя годами ранее, пытался выдвинуть триаду «Перестройка. Ускорение. Гласность». Не потому, что жаждал полноценной революции, а потому, что успокаивал историю: мы не строим общество с нуля, а только перестраиваем старую конструкцию и ускоряем прежнее движение; гласность — это не свобода слова, она поможет удержать реформы в рамках.

То же самое с наглядной агитацией и монументальной пропагандой; в 18-м году большевики, которым нужно было договариваться с немцами, удерживать власть и уничтожать вчерашних союзников, занимаются какой-то ерундой. Они меняют календарь и принимают план установки памятников в городах России. Потому что понимают механизм истории и сформулированное выше правило кто распоряжается символами и дает имена явлениям, того и власть.

Мемориальная табличка «Последний адрес». Фото: фонд «Последний адрес

То, что происходит «с Родиной и с нами», скорее напоминает об уваровской триаде, чем о Французской революции, Октябрьском перевороте или горбачевской перестройке. Но есть одна деталь, которая меняет дело. Набор доступных символов предельно ограничен. И прогрессисты, и реакционеры переставляют одни и те же фигурки, меняют одни и те же образы. Сталин-Грозный-ГУЛАГ. ГУЛАГ-Сталин-Грозный. Камень-Сахаров-Лубянка. Лубянка-Сахаров-Камень. Установить таблички, снять таблички.

В общем, «Пони бегает по кругу / И в уме круги считает».

Со словами, повторимся, ровно то же самое. Гласность, пущенная в оборот в 1985-м, на самом деле восходила к XIX веку; это политический пароль шестидесятников. Не детей XX съезда, а поколений Герцена, Некрасова и молодого Достоевского. Впрочем, слово «перестройка» во времена Александра?II тоже активно использовали, хотя и пореже. И это лишний раз доказывает, что наш язык, богатый за пределами политики, в ее пределах кажется банкротом; любовные переживания, оттенки страсти, красоту природы по-русски можно описывать без остановки, а публичную сферу нельзя. Тут царит тотальный дефицит. Что опять же иллюстрирует эпоха перестройки. Сначала вынимают запыленные понятия XIX века, от перестройки до гласности; потом политики бросают жребий, кому именоваться патриотом, кому демократом, как будто демократия и патриотизм несовместимы. Затем демократы учреждают общество «Мемориал»*, а патриоты общество «Память»; свободных понятий на всех не хватает, бери, какое есть, пока не разобрали.

Бедность политического языка, ограниченный набор метафор были следствием цензурного контроля. И наоборот, узколобость концепта — отчасти последствие бедности.

Что касается застоя, этот термин не был позаимствован из прошлого; он как раз вполне оригинален: о «застойных явлениях» Горбачев осторожно сказал в феврале 1986-го, словосочетание пообтесалось у партийных публицистов и зазвучало короче: застой. При этом образ с самого начала вписан в целую систему слов-сигналов, с помощью которых шифровали советскую историю. И загоняли ее в компромиссный концепт. То есть был нормальный справедливый строй, несколько отягощенный «репрессиями» (массовыми, добавляли смелые авторы; нет, возражали начетчики, «отдельными искажениями»); строй подпорчен «культом личности» и «отступлениями от социалистической законности», но согрет героизмом великой войны. После Победы опять похолодало, и тут как нельзя кстати — настала «оттепель». То есть не весна, а временная разморозка. И далее «застой», за ним опять «весенний ветер перемен» — и perestroika, демократизация и гласность. Реформированный обновленный социализм, общеевропейский дом от Атлантики до Урала и обратно. В общем, Gorby.

Бюсты Сталина и Василевского возле музея-панорамы «Сталинградская битва». Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Ничего принципиально нового в такой метафорической разметке не было; в обеднении смысла и схематизации тоже. Дореволюционное прошлое, при всей его цветущей сложности, обладало даром превращать себя в банальность во многом из-за бедности политического языка. Один из главных идеологических штампов XIX века — «мрачное семилетие» — появился не в советскую эпоху, а в самой сердцевине николаевского царствования. И был ответом русской демократической интеллигенции на другой, гораздо более приятный штамп — «весна народов». А также вывернутым наизнанку слоганом Павла Анненкова «Замечательное десятилетие»: так этот вялый либерал и выдающийся литературный критик называл период между 1837 и 1847 годами.

Очень коротко, на уровне ликбеза: череда удачных (и не очень) революций прокатилась по Европе в 1948–1849 годах. «Незыблемый порядок» (еще один стереотипный образ), учрежденный Александром Первым и обеспеченный Священным Союзом, дал трещину. Замазать ее взялся Николай Павлович. Он послал войска в поддержку Австрии; так «подавитель польского восстания» превратился в «жандарма Европы».

Но главное, что он решил ударить рикошетом, повести игру «от борта». Следуя старому правилу: не можешь дотянуться до реального врага, назначь кого-нибудь на эту роль. И бей до умопомрачения, чтобы никто не заметил, как ты панически боишься. Следствием николаевского страха стало множество запретов: фактический — на посещение Европы (Герцен успел пересечь границу чуть ли не в последнюю минуту), юридический — уже уехавшие обязаны были вернуться, в противном случае конфискация имущества и лишение гражданства.

Секретный комитет, учрежденный 2 апреля 1848 года (его иногда называют бутурлинским), занялся повторной цензурой: тексты, получившие цензурное «добро», перепроверялись заново и довольно часто запрещались. Первыми попали под раздачу не революционеры, а писатели умеренные, знающие меру компромисса и одновременно свои собственные границы растяжимости, как сегодняшний Роман Романов. 28 апреля 1847 года случилась ссылка Салтыкова (Щедрина), аккурат на семь лет. 26 мая, после подловатой статьи Краевского, — умер Белинский. Тургенев не остался в стороне; о деле разговорчивых и в целом мирных петрашевцев знает каждый, равно как о смертном приговоре Достоевскому и «мертвом доме»…

Затем были уничтожены остатки университетской автономии. Даже создателю триады графу Уварову досталось; он оказался недостаточно реакционен… Можно цитировать записки выдающегося цензора Никитенко о торжествующем патриотическом духе и всепобедительном начетничестве; можно воспроизводить трагикомические дневники и донесения членов комитета — в том числе о порнографии, таящейся в еврейских просветительских изданиях…

Иллюстрация: Петр Саруханов

Но главное не в этом. В 1853-м началась война, вошедшая в историю под именем Крымской и приведшая к сокрушительному поражению России, косвенно — и к смерти Николая. Что тут с чем рифмуется, разговор отдельный, может быть, всё и со всем, а может, ничто — и ни с чем. Но попробуем воспользоваться методом символической разметки — в либеральных целях. И напомним, что метафора «мрачное семилетие» не так проста, как хотела казаться. Во-первых, семилетие, это библейская мера. Семь тучных лет закончатся, наступят тощие. И наоборот. Тощим тоже придет неизбежный конец.

Все перенесенные камни вернутся на место исхода. Все закрытые музеи заново откроются. Все уволенные ради сохранения себя в профессии найдут свое место. Кроме тех, кому, увы, не повезет.

Во-вторых, и в главных, мрачные — не значит безысходные. Слова «мрак», «меркнуть» и «мерцание» — однокоренные. Только то, что прошло через мрак, сохраняет способность мерцания; только то, что мерцает, способно сохранить свет.