Фото: Роман Балаев / ТАСС

На первый взгляд может показаться, что милитаристская машина России уже почти три года неудержимо несется по пересеченной местности через ухабы и заросли, не обращая внимания ни на что, включая натужное гудение на высоких оборотах отечественной экономики, превращенной в покорную и исполнительную служанку специальной военной операции.

Однако это впечатление обманчиво: экономические ограничения по-прежнему важны, причем и материально, и психологически. Более того, ограничения эти заметно сдерживают желаемый темп этого продвижения. Вообще, как ни удивительно, несмотря на очевидное различие с противником в масштабах, первое за много лет интенсивное ведение боевых действий для России оказалось очень чувствительным с экономической точки зрения мероприятием.

Отказ от наследия Рюриков и Черномырдина

Впрочем, как выясняется, с теми экономическими проблемами, которые в первую очередь таргетировали и чаяли вскорости наблюдать во весь рост закулисные архитекторы санкций, можно худо-бедно жить.

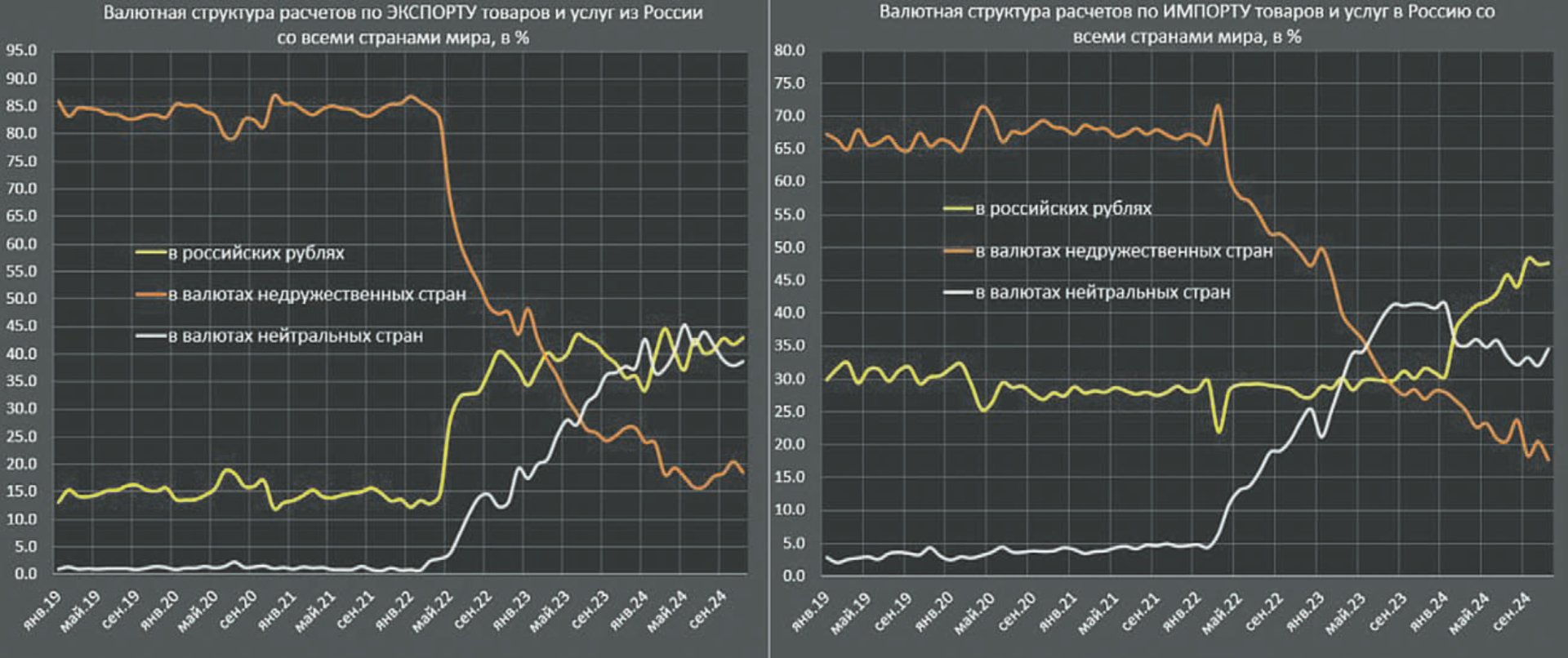

Прежде всего, российский бизнес при разумном невмешательстве государства умудрился за ограниченное время сформировать альтернативную общепринятой систему внешнеэкономических отношений и расчетов. Страна кардинально развернула торговлю в неевропейских направлениях, отринув не только действовавшую испокон естественную гравитацию, но заодно и инфраструктуру, которая была выстроена для обслуживания наработанных от Рюрика до Черномырдина связей.

Лишенные возможности проведения сделок через свободно конвертируемые денежные единицы, отечественные компании за контуром санкций сумели организовать параллельное зазеркалье, где продолжили более или менее нормально рассчитываться, в частности, в рублях и других мягких валютах (конечно, дороже и кривее, но пока в терпимых пределах).

Несмотря на ведущуюся третий год эшелонированную охоту на российский углеводородный экспорт и хваленый ценовой «потолок», лицемерие и жадность мировых элит, оказывается, гораздо сильнее заявленных принципов.

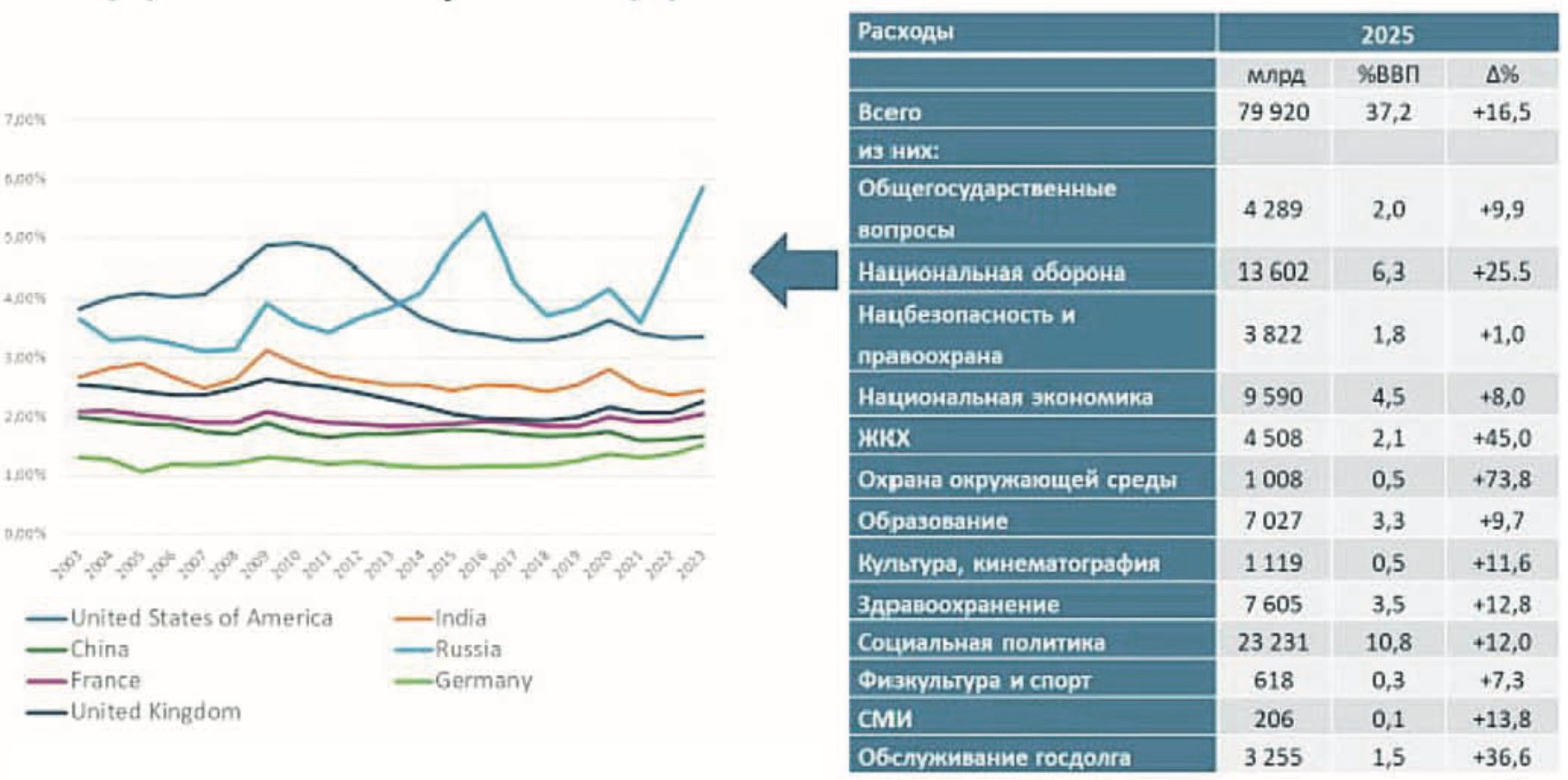

Несмотря на действующие объемные ограничения и снижение мировых цен на нефть, прошлогодние нефтегазовые доходы Минфина в рублевом номинале вышли практически на тот же самый уровень, что и в фантастическом по успешности в этом смысле 2022 году. Сокращение их доли в бюджете по-прежнему компенсируется опережающим приростом поступлений от остальной экономики (конечно, не нужно забывать про ползучее повышение налогов и сборов, которое все же еще не приобрело драматичных масштабов и форм). Так что даже на фоне взвинченных более чем вдвое военных расходов и изощренного антисанкционного приспособления финансовые власти, балансируя между приемлемыми темпами инфляции, курсом рубля и процентными ставками, пока ни на шаг не отступили от принципов минимального дефицита бюджета и стабильности банковской системы.

Внешние расчеты

Источник: Банк России

Первый предел милитаризации

Интересно, что самое жесткое ограничение для безудержной военной эскалации оказалось сегодня точно таким же, как и у российской экономики в целом, — это дефицит людей, квалифицированной и не очень рабочей силы. Мало того что сила эта должна быть весьма специфичным образом обучена и тренирована, она еще и может выбывать из строя достаточно быстро, и тогда ее нужно оперативно замещать новыми кадрами.

Личные смертельные риски, связанные с выполнением функций современного военнослужащего, который непосредственно участвует в боевых действиях, задают высокий базовый уровень рыночного вознаграждения за данный вид деятельности. Но при этом даже постоянное повышение входного подписного бонуса, как показала практика, вовсе не гарантирует устойчивого притока желающих заключить военный контракт. Так что неудивительно, что помимо стандартного механизма коммерческого найма на общедоступном внутреннем рынке труда военная организация прибегала к административному принуждению (частичная мобилизация), изыскивала рабочую силу за пределами России, а также задействовала сомнительный с юридической точки зрения инструмент асимметричного зачета требований государства к конкретным лицам (знаменитая амнистия для заключенных, вступивших в ряды военнослужащих).

Однако и здесь военная машина наталкивается на известные ограничения. Повторная мобилизация на пару-тройку сотен тысяч человек способна уже гораздо более болезненно, чем полтора года назад, ударить по социальному самочувствию миллионов людей и кадровому ресурсу экономики, а стало быть, ее совокупной производительности. Зарубежная рабочая сила успела продемонстрировать в целом свою невысокую боевую эффективность, а ее использование вызвало напряжение в отношениях с целым рядом пока еще не недружественных государств. В свою очередь, судя по имеющимся сведениям, количество доступных для контрактации лиц, отбывающих уголовное наказание, обмелело до такой степени, что пришлось сворачивать запланированное расширение сети пенитенциарных учреждений.

Бюджетные расходы

Источники: SIPRI, Минфин России, Бюджет расширенного правительства, расчеты автора

Второй предел милитаризации

Вторым существенным пределом милитаризации служит производственный аппарат военно-промышленного комплекса, включая мощности, технологии, комплектующие и те же самые квалифицированные кадры. Нужно было не только срочно вводить в действие, достраивать, оснащать старыми или гораздо реже новыми станками простаивавшие десятилетиями цеха, импортозамещать или доставать неведомо откуда не производимые в стране компоненты.

Опять же — пришлось также пылесосить общероссийский рынок труда, кратно повышая зарплаты и даже обустраивая переезд всем, кто потенциально мог встать к этим самым станкам, а затем — еще и отправлять работников трудиться в три смены. Тем не менее расширения наличного производственного потенциала на столь коротком временном горизонте невозможно физически добиться ни за какие средства, поэтому пришлось также расчехлить давно заплесневевшие советские запасы вооружений и военной техники образца прошлого века, в ряде случаев приостановить экспортные поставки оружия, а также начать активные его закупки у немногочисленных зарубежных союзников. Так что,

если кто-то вдруг рассчитывает на сокращение оборонных расходов и производственной активности после долгожданной остановки активных боевых действий, то ожидания такие, скорее всего, наивны

— набравшей политическое влияние и инерцию военной организации нужно будет как минимум восстановить растраченные запасы.

Третий предел милитаризации

Третьим важным ограничением служат настроения людей. Милитаризация экономики для государств — участников интенсивного военного конфликта в современном мире неизбежно представляет собой чистый вычет из текущего национального дохода.

По изначальному замыслу, подобные эффекты должны были оставаться максимально незаметными с точки зрения качества жизни подавляющего большинства населения России. В голове у обычного нашего гражданина, как правило, далекого от персональной озабоченности тотальной борьбой с агрессивным блоком НАТО и от идеологии строительства самоедской «экономики сопротивления» по иранскому образцу, не должно появиться и малейшей тени мысли о кризисе и тем более — о связи негативных проявлений в своем материальном положении с военно-политической повесткой властей. В противном случае возникает не только социальная напряженность, но серьезным рискам подвергаются сами перспективы экономического развития, поскольку для его обеспечения в условиях действующих экспортных ограничений рассчитывать, кроме как на внутреннее потребление и инвестиции, не на что. И хотя в направлении ВПК была оттянута заметная часть людских, материальных и инвестиционных ресурсов гражданского сектора, последний должен тем не менее — на фоне санкционного и девальвационного сжатия доступного импорта — обеспечивать большую часть потребностей экономики в целом, и прежде всего — российских домашних хозяйств. Как ни странно, это обстоятельство способно сдерживать на нынешнем этапе фискальный, административный и даже, возможно, монетарный раж властей.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Предлагаемый к распределению «пирог» должен хотя бы медленно, но устойчиво прирастать — иначе эфемерная иллюзия стабильности испарится. И отсюда следует категорический императив продолжения экономического роста. Причем не только в зоне, щедро подпитываемой бюджетными вливаниями «оборона плюс», но и за ее пределами, куда эти денежные потоки даже отдаленно не просачиваются. В противном случае высокую инфляцию как непременное фоновое обстоятельство перекошенной на милитаристский лад экономической структуры в условиях дефицита ресурсов сложно будет закамуфлировать и выдать за подлинный рост доходов занятой части населения. Кроме того, в текущей повестке будет постоянно значиться вопрос о способности государства обеспечивать своевременную и сколько-нибудь адекватную индексацию пособий социально зависимой части электората, на которой в основном зиждется устойчивость нынешней российской политической конструкции.

Ныне она вместе с ее военно-стратегическими устремлениями воспринимается обществом, включая академию и бизнес, как безальтернативная. Более того, по мере продолжения боевых действий их экономические обременения тоже все больше считаются неизбежными и, более того, нормальными. Инфраструктура прежней жизни — причем не только материальная, но и социально-профессиональная — ветшает и постепенно приходит в негодность. Ширятся и укрепляются коалиции, заинтересованные в сохранении уже не только политического, но и экономического статус-кво, — и коалиции эти включают в себя все больше мирных бизнесов, в частности, временно огражденных ныне от конкуренции или специализирующихся на преодолении искусственно созданных санкционных и антисанкционных ограничений.

Однако скованная многочисленными ограничениями экономическая система, даже выигрывая в «суверенности» и устойчивости к новым внешним импульсам, будет продолжать терять конкурентоспособность — в том числе и военную, какие бы ресурсы, выжатые из других сфер развития, на это ни тратились. Будучи настроенной на конфронтацию и исключенная из полноценного глобального взаимодействия, такая экономика скорее раньше, чем позже столкнется с полномасштабным системным кризисом, и выйти будет гораздо сложнее, чем из советского тупика. К сожалению, пожалуй, такую перспективу в первую очередь нужно обсуждать, говоря сегодня об экономических ограничениях политики.