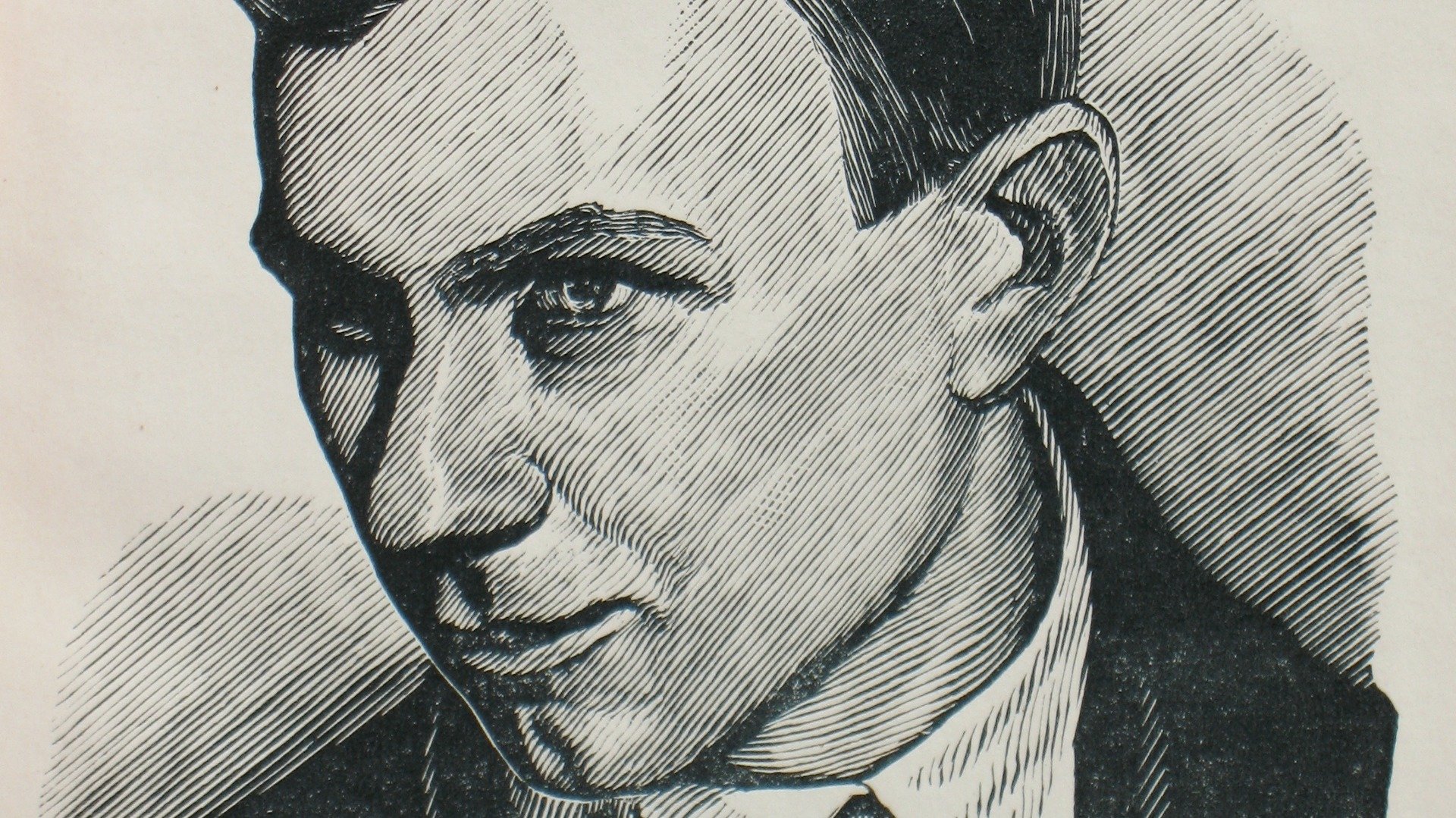

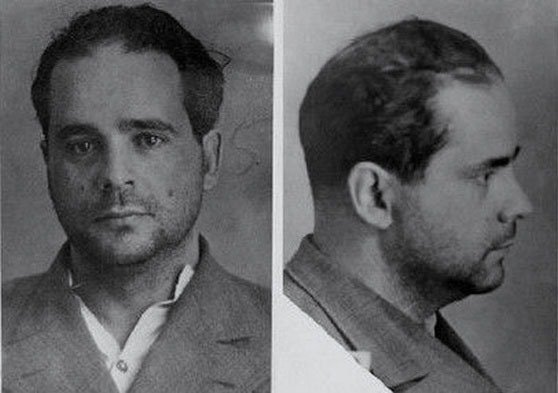

Александр Афиногенов. Фото: архив

В 1931 году на сцене МХАТа прошла премьера пьесы «Страх» молодого драматурга Александра Афиногенова.

Главным героем пьесы был профессор Бородин, руководитель Института физиологических стимулов, который после многолетних опытов на кроликах приходит к выводу, что человеком руководят четыре стимула: страх, любовь, ненависть и голод. Профессор утверждал, что советская система управления работает только на страхе.

«Б о р о д и н. Страх… Восемьдесят процентов всех обследованных живут под вечным страхом окрика или потери социальной опоры. Молочница боится конфискации коровы, крестьянин — насильственной коллективизации, советский работник — непрерывных чисток, партийный работник боится обвинений в уклоне, научный работник — обвинения в идеализме, работник техники — обвинения во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. Страх заставляет талантливых интеллигентов отрекаться от матерей, подделывать социальное происхождение… Страх ходит за человеком… никто ничего не делает без окрика, без занесения на черную доску, без угрозы посадить или выслать. Кролик, который увидел удава, не в состоянии двинуться с места — его мускулы оцепенели, он покорно ждет, пока удавные кольца сожмут и раздавят его. Мы все кролики…»

По ходу пьесы профессор старается доказать всем своим собеседникам и противникам правильность своих выводов. Но через какое-то время он оказывается в ОГПУ, что выглядело для тех лет очень реалистично. Проведя там некоторое время, профессор Бородин осознает ошибочность своих взглядов. Он внезапно прозревает и видит: вокруг него идет классовая борьба, и под разными личинами действуют враги. Профессор отрекается от своих неверных суждений.

Зрители тех лет могли догадываться, что автор намекал на высказывания физиолога Ивана Павлова, позволявшего себе прямо говорить о советской системе, построенной на страхе и насилии.

В 1929 году, выступая на юбилее Сеченова, Павлов сказал: «Введен в устав Академии параграф, что вся работа должна вестись на платформе учения Маркса и Энгельса. Разве это не величайшее насилие над научной мыслью?.. Прежняя интеллигенция или истребляется, или развращается… Мы живем в обществе, где государство — всё, а человек — ничто, а у такого общества нет будущего, несмотря ни на какие Днепрогэсы».

Литераторы реагировали на пьесу по-разному. Главный редактор «Нового мира» В. Полонский записал после премьеры в дневнике.

«[Пьеса] интересно задумана. Сделана с талантом — но все же есть идеологические неувязки. Когда профессор Бородин (Леонидов: замечательно играл) говорит контрреволюционные речи — часть публики аплодирует.

Не таланту, конечно, а именно контрреволюционным речам… В публике — много «старушек» и «старичков», как их изображали на сцене. Афиногенов — совсем молод… слишком много «психологизма». Совсем в старых традициях МХАТа.

В этом смысле Афиногенову есть еще, с чем в себе бороться»

(см. сноску 1).

Несмотря на правильный финал (профессор раскаивался в своих заблуждениях), слово «страх» попадало в самый нерв советской системы и вызывало у зрителей сочувствие к заблудшему профессору Бородину, не разглядевшему всей сложности классовой борьбы.

Удивительно, что Афиногенов вслед за «Страхом» решил написать пьесу «Ложь». И это слово вновь выражало суть происходящего. Видимо, чувствуя это, Афиногенов отослал пьесу Сталину, который читал пьесу «Страх» и даже позволил ее ставить на сцене.

Афиногенов не был оппозиционером, он просто хотел помочь партии и ее вождю искоренять отдельные недостатки новой советской жизни.

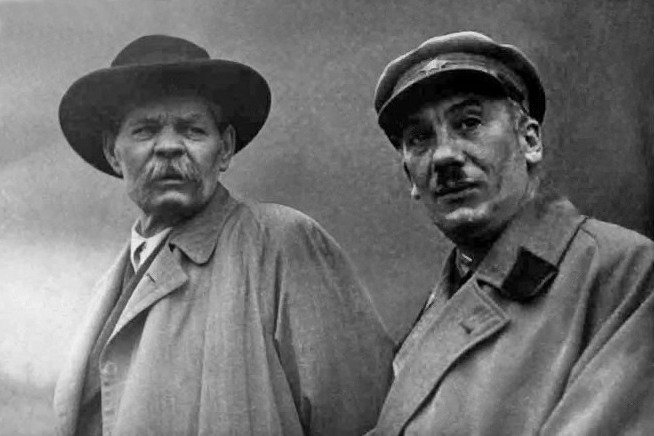

Русский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Иван Павлов в деревне Колтуши. Фото: Рафаил Мазелев / ТАСС

В пьесе «Ложь» показаны крупные начальники завода и их жены, которые думают одно, говорят другое, делают третье и никак не могут разобраться в текущем моменте. Так, например, одному из героев выделяют некую сумму на строительство цеха, но назначают сроки, с которыми он не в силах справиться, что грозит обвинением во вредительстве или саботаже. Он начинает изворачиваться и лгать своим начальникам. Разумеется, все они (лгущие и изворачивающиеся) — отрицательные герои. Вот слова одного из них:

«Я не думаю, а цех строю. Думать должны вожди… Последний раз думал… дай бог памяти, когда НЭП стали сворачивать, к колхозам переходить. Тут и задумался, а потом прошло».

Нельзя было отказать Афиногенову в умении слышать язык современности. Героиня по имени Нина объясняет своему знакомому, старому партийному работнику с характерной фамилией Рядовой:

«На собраниях они и лозунгам аплодируют, а дома им оценку дают другую. А мы себя успокаиваем — это и есть новая жизнь, нас хвалить надо и красивые слова писать, портреты, ордена — и все напоказ, для вывески… Есть ли теперь убеждения крепкие? Чуть кого тронь, сейчас за спину, отмежуются, промолчат, правду в песок зароют — лишь бы совсем усидеть. <…> Скажите тем, кто ведет нас, чтобы они не обольщались славословиям…»

Так она разоблачает двурушников и приспособленцев. Здесь мы ясно слышим будущие реплики советских застойных пьес 70-х годов.

Некоторыми героями ложь рассматривается как боевой прием, как «обман» на фронте, как прием военной стратегии. Отрицательный персонаж Накатов говорит: «Вся страна обманывает, ибо она сама обманута». Но положительная героиня Нина его разоблачает.

Сталин серьезно поработал с рукописью Афиногенова. Сначала он даже пытался ее редактировать, но вскоре отказался от этой попытки. «Почему-то все партийцы у Вас уродами вышли, — писал вождь Афиногенову, — физическими, нравственными, политич [ескими] уродами (Горчакова, Виктор, Кулик, Сероштанов). Даже Рядовой выглядит местами каким-то незавершенным, почти недоноском» (см. сноску 2).

Горький же написал Афиногенову, к которому относился почти как к сыну, что пьеса очень важная и нужная, но показывать ее можно только в узком кругу проверенных партийцев при отсутствии посторонних.

После встречи с вождем молодой драматург сам отказался от постановки пьесы, которую уже готовы были ставить 300 театров.

Конечно же, он поверил опыту старших товарищей, и ему казалось, что он плохо разобрался в текущем моменте.

Афиногенов был настоящим любимцем власти. Он мог позволить себе писать оригинальные пьесы, встречаться с вождем, ездить к Горькому за границу. История его любви с американкой Дженни в несколько преображенном виде легла в основу сценария фильма «Цирк» Григория Александрова. Американская танцовщица Дженни Марлинг, увлекавшаяся танцами в духе Айседоры Дункан, приехала из Калифорнии со своим первым мужем на театральный фестиваль в Советскую Россию. Гостей принимал Афиногенов, между ним и Дженни возникла пылкая любовь, приведшая к тому, что американка осталась в СССР и, спустя время, вышла замуж за Афиногенова. Это обстоятельство никогда не ставилось ему в вину. Дженни спокойно жила в СССР.

Максим Горький и Генрих Ягода. Фото: Википедия

В 1933 году с группой писателей Афиногенов отравился на Беломорканал, после чего по мотивам встреч с заключенными написал пьесу «Портрет» о перековавшейся уголовнице. Но и эта пьеса не пошла в театре.

Афиногенова, как и его товарищей по РАППу (Российской ассоциации пролетарских писателей), связывали отношения с чекистами, которых они воспринимали особым рыцарским орденом, борющимся за создание нового человека. После поездки на Беломорканал НКВД помг Афиногенову построить в Переделкине дачу и выделил квартиру в центре Москвы. Драматург был выбран в оргкомитет Союза писателей и участвовал в подготовке к Первому съезду. В его жизни все было хорошо. Но в конце 1936 года счастливая звезда Афиногенова внезапно закатилась.

Журнал «Театр», № 2 за 1937 год

«Советская общественность разоблачила политически вредную деятельность Афиногенова… Запутавшись в своих троцкистских связях, А. Афиногенов <… > в ряде своих пьес извращал советскую действительность».

С ним произошло то же, что и со всей верхушкой РАППа — с Леопольдом Авербахом, Владимиром Киршоном и другими рьяными литературными опричниками. Близость к власти, к чекистам и в первую очередь к наркому НКВД Генриху Ягоде превратила литераторов из любимцев в жертв сталинского террора. Они всегда были верными «сторожевыми псами партии», много лет травили так называемых писателей-попутчиков и никогда не действовали по собственной воле. Именно поэтому они не понимали причин обрушившихся на них несчастий. Ни покаяния на собраниях, ни попытки утопить своих собратьев — ничего не помогало.

Афиногенов был самым безобидным из них; он был очень молод, искренен и в рапповских погромных процессах участвовал мало. Однако вместе с товарищами голосовал на собраниях и участвовал в чистках.

Руководство РАПП. Конец 1920-х. Фото: Википедия

Потрясенный и уничтоженный морально, оставшись один на один со своим горем, он день за днем фиксировал в дневнике события внутренней и внешней жизни. Записывал и смиренно ждал ареста. Сетовал на свою беспечность.

Из дневников Афиногенова

«1929–1936. Начало с «Чудака». Головокружительный успех! Сталин жмет мне руку. Сразу стал заметен, сразу рапповцы обратили внимание, сразу в водоворот литературщины… О если б это время вернуть назад и исправить все, что безвозвратно утеряно. Проходит время в суетне и толкотне.

Потом «Страх» — новый триумф. Я уже признан. Заграница. Кружится голова от успехов. Я теряю себя, порчусь на глазах и не могу остановиться. Слишком заманчива карусель. Головокружение. Отрыв.

«Ложь», «Портрет», «Далекое», «Салют», «Великий выбор»… 1937. Сброшен наземь. Плевки и харкотина клеветы на лице. Едва не сошел с ума. Уехал в Ленинград, чтобы покончить с собой.

Решение жить. Начало нового этапа жизни».

5 апреля 1937 года он рассказывает о том, как постепенно тает круг друзей.

«Одиночество! Молчит телефон. Вчера были Берсеневы, Бирман… Говорили, утешали… да, конечно, хорошо, но уже нет к ним ни теплоты, ни привязанности, только усталость… Они испугались, как кролики, они все эти дни прижали головы вниз и молчали… Ведь все уже думали, что я арестован, препровожден в тюрьму, говорят, в немецких газетах уже писали об этом, да и на собрании поговаривали — что-то не ходит Афиногенов, наверное, он там же, где Авербах…»

29 апреля тон его записей решительно меняется:

«Дни великого очищения! Чем злее и страшнее слова по моему адресу, тем больший подъем духа. Совсем не страшны слова, совсем не злые люди, они говорят правильно со своих точек зрения, я же сам для себя произнес гораздо более жестокий приговор, и потому приговоры людей уже не пугают меня теперь».

У Афиногенова возникает мысль, что все нападки даются как испытание, которое он должен с честью пронести. Очиститься перед товарищами? Перед партией? Хорошо, что его оставили в одиночестве, теперь он должен по-другому думать и писать.

«Но так или иначе это совершено — я положил себя под нож, я взрезал не только желудок, но и сердце, я умертвил себя во мне — и потом совершилось чудо, — уже не надеявшийся ни на что, кроме гибели физической, уже приготовивший себе эту гибель, — я понял и увидел вдруг начало совсем нового, нового «я» — далекого прежних смут и сует, «я», возникшего из тумана всего лучшего, что во мне было когда-то и что потом заглохло, пропало — испарилось».

Но все попытки спастись очистительными мыслями невозможны. 30 апреля после очередного писательского собрания, где его унижали и требовали себя оболгать, он записывает:

«За что меня смешали с грязью и спустили с лестницы? За что меня еще будут мотать и мучить, спрашивать и не верить, требовать правды, хотя большей правды, чем я уже сказал им, — вообще нет в мире! За что все это?

Только за то, что я был несколько лет знаком с Ягодой. И считал это знакомство честью для себя и равнялся по людям, которых видел там, и был совершенно уверен, что уж там, в доме Ягоды, не может быть никого, кто подвел бы политически или как-нибудь еще! Ведь там принимались только самые проверенные, самые близкие и все самые знатные и большие люди… Среди них, у них учился я преодолевать свое интеллигентское отношение к людям остальным… Многое мне не нравилось, но ведь это же были стражи государственной безопасности!

А кто, кто отказался бы от чести быть принятым у Ягоды? Фарисеи и лжецы все те, кто кричит теперь — распнись, кто смеется надо мной, над моими искренними сомнениями и словами. Им все равно, они смеются и злорадствуют, они выискивают новые и новые подробности, несуществующие и грязные — они уже видят меня втоптанным в землю и мертвым и рады этому, а я спрашиваю себя все чаще: за что? И не нахожу ответа.

Неужели у нас можно судить человека и уничтожать его за то, что он не знал истинной сути народного комиссара внутренних дел, грозы всех чекистов, человека, который знал все про всех? Неужели поэтому теперь надо бить и бичевать себя? Несправедливо и тысячу раз неверно!

Неужели за то, что я знал Авербаха, не зная его сущности, надо меня распинать и кричать мне, что я протаскивал свои пьесы, дрянные и пошлые? Ну хорошо, пьесы я протаскивал. Но ведь они шли по пятьсот раз — неужели зрители ходили и платили деньги только затем, чтобы посмотреть на пошлую пьесу? Неверно это, тысячу раз неверно!»

Страх, о котором он когда-то писал как о чем-то отдельном от себя, уверенный, что исправление ошибок может изменить судьбу приговоренного, теперь заполняет все пространство вокруг него. Он видит, что страхом полны его товарищи, его соседи, актеры, он сам. Но признаться себе в этом не может.

Его вызывают на очередное собрание, где писатели требуют отвечать им на вопросы как настоящему преступнику.

I. Вопросы Афиногенову и Киршону вместе:

- Где именно и для каких целей расставлялись подпольной организацией РАПП свои люди? Фамилии этих людей?

- Как были организованы взаимоотношения с руководством театров с целью обеспечения постановки своих пьес? В частности, при каких обстоятельствах был поставлен в МХТ им. Горького «Хлеб» Киршона, в МХТ 2 — «Суд», в чем заключалась порочность пьесы «Ложь» Афиногенова, почему и как он сопротивлялся ее запрещению, каким образом в главные рецензенты конкурса, на котором была премирована пьеса Киршона «Чудесный сплав», попал Пикель, какую роль играл здесь Литовский?

- Как подпольная организация РАПП организовала хвалебную критику для пьес своих членов?

- Как подпольная организация РАПП организовала связи с толстыми журналами и какую роль в этом играли Ермилов и Гронский?

- Что это за «литературный салон» Ягоды, с какими целями он был организован и какими средствами проводил свою политику?

- Перечислить ВСЕХ, входивших в подпольную организацию Авербаха, и ВСЕХ, оказывавших помощь и выполнявших отдельные поручения этой организации.

- Какая связь была у этой организации на музыкальном и кинематографическом фронтах: как и через кого именно там проводилась троцкистская работа?

II. Вопросы Афиногенову:

- Рассказать подробно и точно, от каких именно «неприятностей» он искал защиты за спиной б. генерального комиссара госуд. безопасности Ягоды?

- Какую именно поддержку оказывало ему «окружение» Горького во главе с Крючковым и почему он так дорожил этой поддержкой? <…>

Ответ Афиногенова:

Вношу следующие поправки в ход и освещение в печати собрания драматургов, касающиеся меня.

Я вернулся из заграничной поездки в конце августа 1933 года и ни в каких нелегальных собраниях, посвященных сопротивлению решению ЦК ВКП(б) о литературе, я не участвовал, равно как не подписывал никаких антипартийных документов, писем и резолюций.

- В. Катаев обвинил меня в проталкивании административным путем своих пьес на сцены советских театров. Прошу опросить директоров тех театров, где мои пьесы шли: была ли хоть какая-нибудь тень давления административного, морального и другого с целью принятия моих пьес? Все они ответят отрицательно.

- Категорически отрицаю какое бы то ни было участие в «расстановке авербаховских сил» в литературе, равно как и предположение, будто я знал об авербаховских планах подобной расстановки сил» (см. сноску 3).

Афиногенов и Дженни Марлинг. Фото: архив

Афиногенова исключили из рядов ВКП(б) и из членов Союза писателей СССР. Квартиру в Москве отобрали, осталась только дача в Переделкине, где он теперь жил постоянно.

20 мая он подводил итог тем страшным дням:

Из дневников Афиногенова:

«Итак — исключен.

Вчера на заседании партгруппы я выслушивал хлесткие унизительные слова. Фадеев с каменным лицом обзывал меня пошляком и мещанином, переродившимся буржуазным человеком и никудышным художником. Он говорил как непререкаемый авторитет, и не понятно было, откуда у него бралась совесть говорить все это? Разве только от сознания, что у самого все далеко не чисто и сейчас твердокаменностью своей надо поскорее отгородить себя от возможных подозрений и послаблений. Печально. И прежде всего для него печально как для человека и писателя…

Я встал и вышел в мертвой тишине, неловкой от совершившегося, потому что не один, наверное, думал про себя о несправедливости сделанного, но вместе со всеми голосовал за исключение, ибо так надо. Почему надо? Трудно сказать, такая уж волна идет, но так надо.

На дворе сел в машину, закурил, поехал медленно, соображая, что произошло… И сразу снова сошло на меня успокоение и почти радость — я ведь не виноват ни в чем, я это знаю, значит, нельзя унывать от того, чтобы тебя тоже подмели новой метлой какой-то странной паники, охватившей вдруг и Ставского, и Юдина, и Фадеева, и всех, кто сейчас сохранил себя ценой бешеной клеветы и лжи на других, виноватых совсем не в том, что им приписывали и вешали.

Ехал медленно, смотрел на уличную бурную жизнь, в Москве живет четыре миллиона человек, они спешат и радуются жизни, им нет никакого дела до того, что происходит в накуренной комнате по улице Воровского, 52, и тебе должно быть легче от сознания того, что ты один из этих четырех миллионов. И так как люди, сидящие в контрольной комиссии, тоже далеки от литературных склок, то и они разберутся, поймут и восстановят рано или поздно».

В эти дни Афиногенов начинает писать в дневнике необычную пьесу — «Первый допрос». Шаг за шагом он представляет, как будет происходить его арест, приход к следователю, допрос.

Это все неслучайно, каждый день в Переделкине идут аресты. Он наивно представляет допрос как разговор Раскольникова и Порфирия Петровича. Реплики напоминают скорее разговор с психоаналитиком, нежели с лубянским следователем.

Из текста пьесы «Первый допрос»

«Я чувствовал, как меняюсь сам, — говорит герой следователю, — теряю прежних хороших и простых друзей, все больше становлюсь похожим на Киршона, характер которого всегда меня отталкивал <…> И вот случилось это, когда был суд у Киршона с бывшей женой из-за детей, тогда мы разорвали наши отношения и меня перестали приглашать к Ягоде. Сначала мне это страшно было — очутиться в немилости у наркома внутренних дел, это, знаете, не так просто… Но потом я увидел, что кроме этого наркома есть еще вся страна, партия, люди другие — и вздохнул свободнее и легче…»

Владимир Киршон. Фото из следственного дела, 1937 год

Любые прогулки по дачному поселку Переделкино для Афиногенова заканчиваются одинаково. Встреченные на улице писатели отворачиваются от зашельмованного драматурга. И только один-единственный человек всегда здоровался и приглашал его к себе в гости. Это был Борис Пастернак.

При встрече они свободно говорили обо всем на свете: о Шекспире, об искусстве и даже о возможном аресте. Афиногенов с удивлением узнал, что Пастернак не слушает радио, не читает газет.

«Пастернаку тяжело, у него постоянные ссоры с женой. Жена гонит его на собрания, она говорит, что Пастернак не думает о детях, о том, что такое его замкнутое поведение вызывает подозрения, что его непременно арестуют, если он и дальше будет отсиживаться… Но он, даже несмотря на это, не может ходить на собрания только затем, чтобы сидеть на них. Он не может изображать из себя общественника, это было бы фальшиво…»

Пастернак рассказывает своему молодому знакомому о смерти Льва Толстого, о переводах, о немецкой литературе, о жизни в Германии. О том, что есть особая свобода писателя быть независимым от мнения людей, власти. Афиногенов вдруг с радостью отмечает в дневнике, что он благодарен судьбе за все, что с ним случилось, иначе бы он не узнал Пастернака. Не понял бы, что такое настоящий художник, который живет в согласии с самим собой, без страха.

Он решает, что, если его не посадят, он обязательно напишет роман о Пастернаке и противопоставит ему бывшего друга Киршона.

Борис Пастернак в Переделкино. Фото: архив

Из дневников Афиногенова:

24 сентября 1937 года. «Для романа — обязательно о двух человеческих типах: Пастернак и Киршон. Киршон — это воплощение карьеризма в литературе. Полная убежденность в своей гениальности и непогрешимости. До самого последнего момента, уже когда он стоял под обстрелом аудитории, он все еще ничего не понимал и надеялся, что его-то уж вызволят те, которые наверху.

Потом, уже после исключения, ходил с видом таким, что вот, мол, ни за что обидели человека. Он мог держаться в искусстве только благодаря необычайно развитой энергии устраивать, пролезать на первые места, бить всех своим авторитетом, который им же искусственно и создавался. Он был способен на все, если видел, что человек мешает либо ему, либо успеху его пьесы. Тогда даже первый друг становился врагом, может быть, неоткрытым, но за кулисами начиналась обработка мнения — он пускал слухи, пожимал плечами, говорил намеками — всегда у неопытного простака ощущение, что этот-то уже знает, о чем говорить и кого бить.

А он не знал ничего особенного, но с годами укоренившаяся привычка властвовать в литературе, делать политику приводила к тому, что он уже не мог жить без интриг, разоблачений, склок и все чего-то хотел, все старался лезть выше — и притом с таким непогрешимым видом, который один вызывал у людей раздражение и ненависть. Он ходил в друзьях Ягоды, не скрывал этого, и перед ним трепетали и заискивали. Он до последних дней своих сумел быть другом Ставского, тот пытался его выгораживать, защищать, они вдвоем уже предали меня, решив «выдать на поживу массам», чтобы сохранить Киршона для драматургии».

И подводит итог тем трудным, но наполненным тишиной и смыслом дням.

«Пастернак — неповторимое явление жизни, и как счастлив я, что могу быть близко с ним и слушать его часто».

Восходит к пониманию того, что свершилось с ним за этот год.

Из дневников Афиногенова:

4 октября 1937 года. «Умирают люди. Умереть придется и мне. Я уже умер, прежний. Как сквозь дым или густой туман, вспоминаю я о прежней жизни теперь. Ведь я был когда-то драматургом. Я же пьесы писал, и стоит открыть ящик шкафа, там увидишь их. Я ходил в театр, любил его, мог просиживать ночи на репетициях, и просиживал. Потом я попал под поезд, меня искромсало, и все обо мне забыли… Теперь живет другой человек, начинающий жизнь с самых азов, человек, осматривающийся впервые».

За ним не пришли с обыском, его не арестовали, не посадили, не расстреляли, как многих его товарищей. Ему дали прожить день за днем в сознании человека, которого покинул Страх. И почему-то ему дали прожить еще несколько лет, вернув его назад, в прошлое.

В январе 1938 года состоялся пленум ЦК ВКП(б), на котором было принято постановление «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП (б) и о мерах по устранению этих недостатков». Шел разгром «ежовщины», и тем, кому удалось дожить до этих дней, стало чуть легче дышать.

Прочитав это постановление, Афиногенов записывает в своем дневнике:

«…Я прочел в этом постановлении свою историю, все, все мои мысли, мои бессонные ночи, мои думы о справедливости и неизбежно восторжествующей правде нашей великой партии — все они здесь, в строках ярких и простых этого исторического постановления! О, я не могу продолжать, я должен успокоиться. <…> О, сердце бьется непривычно сильно, я хочу говорить с людьми, видеть их, всем сказать в лицо — вы видите, видите, мой пример, моя история записаны в этом постановлении, вот как работали враги, карьеристы, трусы и шкурники… вот как они истребляли и клеветали на людей, вот как они раскалывали ряды партии, так прямо и сказано в постановлении…»

7 февраля он записывает:

«Партийный билет у меня. Он лежит передо мной, я не могу налюбоваться и все стараюсь подметить в нем что-нибудь новое, какие-то изменения. Ведь девять месяцев он лежал где-то, девять пустых клеточек, нет, даже десять, с апреля прошлого года нет партийных взносов. <…> Книжечка лежит такая же новая, и номер тот же самый: 0018929. И мой портрет, и росчерк, и все, все мое, прежнее, возвращающее меня в партию, в ее замечательную жизнь!

Я получил билет сегодня в семь вечера, секретарь, дававший его, улыбался и спрашивал: «Ну как? Чувствуете?»

Я сначала и говорить не мог, потом что-то пробормотал невразумительное. Но они и без того поняли. Все хотелось без конца жать им руки и благодарить за чуткость, за быстрое решение, за правду, найденную ими так скоро и полно…»

Ему вернули все: партийный билет, должности, квартиру, возможность ставить пьесы и печататься. Конечно же, он не стал писать роман о Пастернаке и Киршоне, отправив свои замыслы куда-то вглубь сознания.

Но все-таки он написал в 1940 году очень необычную для тех лет пьесу «Машенька». Где не было никакой идеологии, пьеса получилась почти диккенсовская. Это была история о дедушке и внучке, наполненная юмором и лирической интонацией.

К академику Окаемову, привыкшему жить в одиночестве, вдруг приезжает внучка — Машенька, которую он никогда не видел. Он абсолютно не понимает, как с ней общаться и зачем она нужна в его давно сложившейся жизни. В конце концов выясняется, что они нужны друг другу. Что любовь человека к человеку — самое важное на свете. Что хорошие люди есть, и они должны помогать друг другу. Пьеса шла с невероятным успехом.

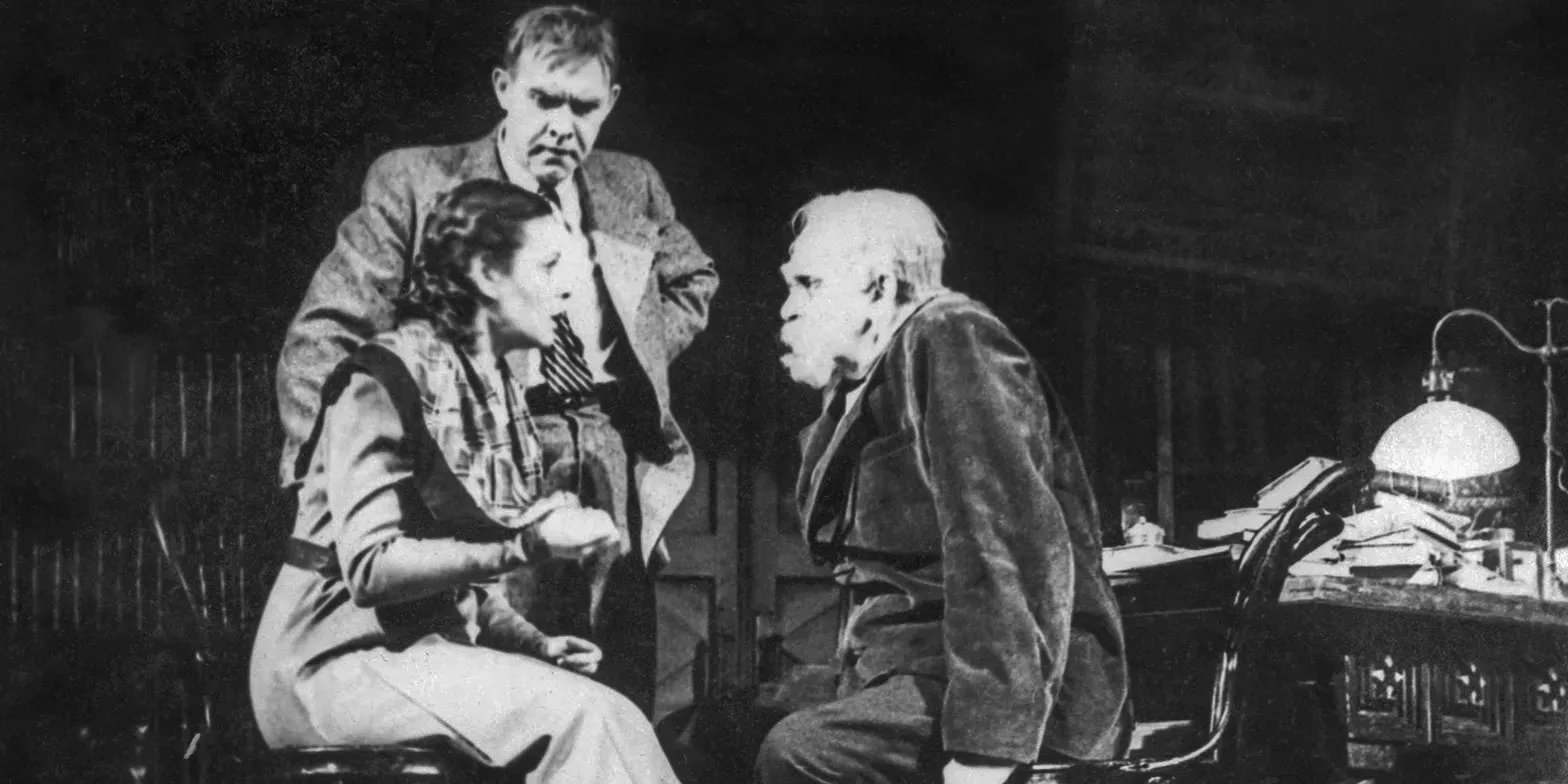

Сцена из спектакля по пьесе А.Н. Афиногенова «Машенька» в постановке Театра имени Моссовета. Автор В. Малышев. Март 1941 года. Фото: Главархив Москвы

С первых дней Великой Отечественной войны Афиногенов возглавил литературный отдел Совинформбюро. В сентябре 1941 года закончил пьесу «Накануне».

Смерть, которая нагнала его в первые месяцы войны, пришла почти случайно. 29 октября 1941 года Афиногенову понадобились какие-то документы, находившиеся на месте его службы на Старой площади близ Ильинки. В 6 часов вечера он прилетел в Москву из Куйбышева, в 7 часов оказался в помещении Информбюро в своем кабинете, где через минуту был убит взрывом бомбы, упавшей близ здания ЦК. В этот день в Москве не было больше ни бомбежек, ни обстрелов. Ему было тогда всего тридцать три года.

Пастернака невероятно взволновала внезапность этой смерти и тот «отложенный» конец Афиногенова, который не случился раньше, а произошел именно 29 октября 1941 года. В письме Корнею Чуковскому о смерти своего переделкинского знакомого он написал как о «событии странном и которое кажется почти вымышленным или подстроенным, по неожиданности, нарочитости и символической противоречивости».

сноски

- Полонский В.П. Моя борьба на литературном фронте. Дневник / Публ., предисл. и комм. С.В. Шумихина // Новый мир. 2008. № 1–6.

- Сталин И. Записка на полях пьесы «Ложь». // РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 10. Л. 118.

- См.: Ж.К. На собрании московских драматургов // Известия. 1937. 28 апреля. № 101. С. 4; Лежнев И. Собрание московских драматургов. // Правда. 1937. 29 апреля. № 118. С. 6; Д.К. Союз советских писателей СССР. На собрании московских драматургов // Известия. 1937. 29 апреля. № 102. С. 4; Союз советских писателей СССР. Московская секция драматургов [Изложение выступлений] // Лит. газета. 1937. 1 мая. № 23. С. 5–6.

Дневники Афиногенова цитируются по изданиям:

Афиногенов А. Дневник 1937 г. // Современная драматургия. 1993. № 1–3. Афиногенов А.Н. Дневники и записные книжки (1926–1941) // Избранное в 2 т. М.: Искусство, 1977.