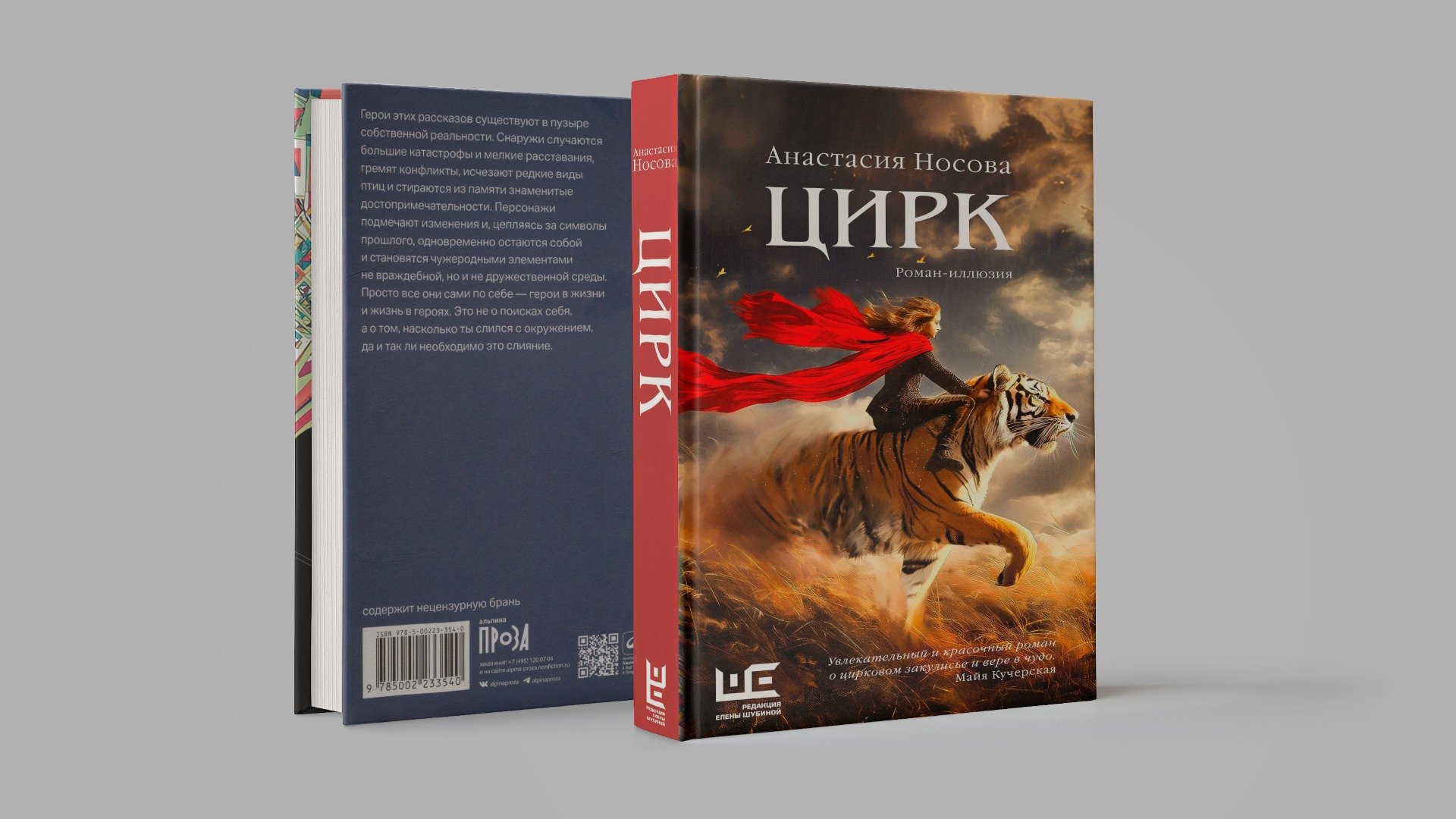

Чудо как предчувствие

М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2025 (Автор идеи и куратор проекта — Анна Попова).

Сборник рассказов «Чудо как предчувствие» разошелся тиражом в 14 000 экземпляров за три околоновогодние недели.

Что означает одно: издатели чутко расслышали разлитое в воздухе ожидание, запрос на чудо. Пусть уже случится! Пусть хаос и мрак претворятся в гармонию и свет.

Надо сказать, именно таков сценарий любого большого праздника, черт крадет месяц, ведьма прячет в рукав звездочки, мир погружается во тьму, но в финале тьма обязательно разрешается победительным солнечным светом.

Авторам — участникам сборника предложили написать рассказ о чуде вообще, любом, случившемся в любое время года, но все, разумеется, понимали, что книга выйдет ближе к Новому году и потому изрядная часть историй — зимние, со снегом, морозом и метелями, чисто новогодние и утешительные.

В роли утешителей выступили Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая, Алексей Сальников, Марина Степнова, Александр Цыпкин, Григорий Служитель, Павел Басинский, Алла Горбунова, Денис Драгунский, Елена Колина, Шамиль Идиатуллин, Анна Матвеева, Вениамин Смехов и Валерий Попов — отборная компания, в которой оказалась и сочинительница этой рецензии, я пишу ее вопреки всем правилам, и потому, что праздник — лучшее время для нарушения всех правил, и потому, что святочная литература много лет входит в сферу моих профессиональных интересов.

Однако перед нами не классические святочные рассказы, а рассказы о чуде; тем интереснее, что память именно святочного жанра упрямо прорастает сквозь большинство опубликованных здесь историй и сказок.

Как и положено таким историям, в центре рассказов «незаметные люди» — таксист, журналист-фотограф, писатель, дачник, просто пара, московский школьник, семилетняя девочка, смотрительница в кинотеатре — словом, немножко мы с вами, любезный читатель.

Любопытно, что и композиция многих историй сборника окликает старинный жанр.

Классические святочные рассказы выросли из святочных посиделок. Девушки и парни, до или после гаданий в деревенской избе, компании добрых приятелей в усадьбе или городской квартире, травили байки за праздничным столом — рассказывали друг другу жуткие или, наоборот, чувствительные случаи, которые произошли однажды на святки или под Рождество. Позднее эта традиция отозвалась и в построении литературных святочных рассказов — многие из них начинались с описания как раз такой святочной беседы, из которой ответвлялся росток одной истории.

Атмосфера общего разговора, во время которого делятся забавными, странными, веселыми историями, возникает с первых же страниц сборника «Чудо как предчувствие».

- Евгений Водолазкин делится историей чудесного спасения знаменитого экономиста Александра Аузана. Однажды профессор Аузан, именуемый здесь просто Сан Саныч, отправился на джипе вместе с коллегами по конференции в один южно-африканский сафари-парк. Внезапно навстречу им выбежал разъяренный слон. Только что он разобрался с попавшимся некстати носорогом и в угаре ярости помчался на джип. До столкновения оставались считаные секунды, но… счастливая случайность сохранила для науки выдающихся ученых, и некролог с заголовком «Затоптан слоном в Южной Африке» так и не был написан («Чудо как необходимость»).

- В жанре застольного разговора исполнена и «Священная геометрия случая» Григория Служителя, включающая сразу несколько чудесных случаев из жизни о том, например, как однажды рассказчик дал поклонницам автограф, назвавшись автором «Мастера и Маргариты», или про встречу канадского режиссера и актера Робера Лепажа и русского космонавта Алексея Леонова и еще про множество совпадений, рифм и пересечений («Священная геометрия случая»).

- Вениамин Смехов рассказывает о чуде, сотворенном в его жизни Владимиром Высоцким: тот ввел, нет, вытолкал его, тогда только театрального актера, на съемочную площадку, убедил сниматься в кино («Чудотворец»).

- Реальную историю, случившуюся с ним на Капри, рассказывает и Павел Басинский: обретенная на острове гармония и чувство счастливой гордости внезапно отразились в кривом зеркале — два дня рассказчику пришлось побыть неапольским бомжом («Зависть богов, или Вернись в Сорренто!»).

- В рассказе «Матышон» Елены Колиной герои, застигнутые морозной новогодней ночью на дороге, обмениваются историями о случившихся с ними чудесах и странностях, которые в конце рассказа вдруг складываются в новый красивый сюжет.

- В «Чуде святой Варвары» Дениса Драгунского удивительную историю о кукле Барби и нищем советском детстве героиня рассказывает соседу по даче.

Святочные рассказы нередко напоминают сказки, но среди авторов сборника совсем немногие двинулись путем волшебства — фантастику подключили к действию Алла Горбунова, Александр Цыпкин, Марина Степнова и Шамиль Идиатуллин. Идиатуллин написал настоящую христианскую сказку — об узбеке-праведнике, таксисте Насыре, который подбирал по пути всех несчастных женщин, помогал старой соседке, да и всем, кто рядом, за что и получил награду — долгую жизнь. Марина Степнова, рассказ которой закрывает сборник, предложила свою версию апокалипсиса, наступление которого возвестил кот: «Кот пришел в день, когда исчез интернет. Появился на дороге сам собой — огромный, черный, искрящийся, и степенно прошел в дом, щекотнув горячим боком голую Катичкину ногу. Они оба посторонились, чтобы не мешать. Боже, ну и зверюга! Катичка улыбнулась — первый раз за два месяца. Нет, за три». Планету и живущих на ней людей начал поглощать и уничтожать таинственный туман. «Никто не знал, что происходит внутри тумана. Вообще никто. Он был непроницаем для любых сигналов и неуязвим для любых воздействий. На него распыляли специальные вещества, пускали огонь, устанавливали ветродуйки, даже создали торнадо — но туман не исчезал. Ни роботы, ни дроны, ни армейские, ни гражданские добровольцы из тумана не возвращались».

Туман добрался и до наших героев, гудел, мурчал, но оказался «не влажный, а сухой». «Как если бы распылили в воздухе тонкомолотую белую пудру. Или школьный мел. Дышать это немного мешало — и все». Туман не различает добрых и злых, своих и чужих, апокалипсис никого не узнает в лицо. В этом изобретательно придуманном и объемно прописанном погибающем мире и сам пропадаешь вместе со всеми, без объяснений и смысла. По законам жанра чудо должно случиться, и действительно Господь являет Лицо свое в самом финале, но за подлинным чудом, кажется, все же не сюда.

- …А к Татьяне Толстой, сочинившей для сборника рассказ «Струзер». 30 ноября 1941 года, промерзший осажденный Ленинград. Тысячи ленинградцев уже умерли от голода. Хаос на месте, света не предвидится.

«Два пожилых человека вышли из дома 73/75 на Кировском (некогда Каменноостровском) проспекте, пересекли неширокии двор-курдонер, оглянулись в последнии раз на еле различимые при свете звезд окна своей квартиры — суждено ли воротиться —завернули направо за угол и побрели на север.

Он высокого роста, в тяжелой шубе, с небольшим чемоданчиком — большои? взять не разрешили, ведь самолет крошечный; она маленькая, худенькая, ему по плечо. Она пытается отобрать у него чемоданчик:

—Миша, ну дай я понесу… Ну нельзя тебе… Но он только качает головой:

— Все хорошо, Танюша. Эта ноша не тянет. Стемнело, и с Невы дует сырым морозом».

Эти двое, конечно, заблудятся в пустом зимнем поле, не найдут самолет, который должен увезти их на Большую землю, и сядут в изнеможении на чемоданчик, чтобы погрузиться в последний сон.

Это — Михаил Леонидович Лозинский, великий переводчик, переложивший на русский «Божественную комедию» Данте, с супругой Татьяной Борисовной, дедушка и бабушка Татьяны Толстой. В чемоданчике у них — не теплые вещи, не посуда — третья часть «Божественной комедии», которую Лозинскому только предстоит перевести с итальянского, «Рай».

В несколько касаний написанный, безупречный по точности языка, подбору деталей и литературных отсылок, маленький шедевр Татьяны Толстой оборачивается историей любви и верности буквально до гроба, историей пути из ада в рай. Путь этот мучителен и страшен. Завершится он и в самом деле гробом, смертью, но вот вам новость — смерти нет.

«Смерти нет, есть дорога, ведущая сквозь тьму и тернии к новому рассвету, и в конце ее — невидимый для земных глаз черный челн, корабль с багряными парусами, белый ялик, резная ладья или хорошо замаскированный самолет; каждый что хочет, то и увидит, и идти по этой дороге легко, и вы не собьетесь с пути, мои любимые: там уже ждут вас и Данте, и Вергилий, и Пушкин, и брат Гриша, и все-все, кто ушел туда раньше вас. И светлый струзер с белоснежными крыльями перекинет для вас золотые сходни с берега на лодку и передаст вам прозрачный чемоданчик с сияющим «Раем» внутри:

— Сказали: это для вас».

Для нас, читатель!

Сборник открывается эпиграфом из бесед Натальи Трауберг, знаменитой переводчицы Честертона и Льюиса:

«Мы не понимаем происходящих событии, в том числе чудес, потому что смотрим с изнанки и видим узелки и торчащие нитки, но если заити с лицевой стороны, мы увидим, что ангел вышивает полный смысла и красоты узор».

И, наверное, главное чудо, которое, может, произойдет с внимательным читателем этой большой и красивой книги, — обретение новой зоркости. Способности взглянуть на свою жизнь с лицевой стороны, глазами ангела.

Интернатские рассказы

ditions Tourgueneff, 2024

Один из самых любимых персонажей авторов святочных рассказов — мальчик или девочка, часто замерзший и голодный, которым удается встретить своего благодетеля на земле или уже на небе, как герою «Мальчика у Христа на елке» Достоевского.

Ассоциации именно с этими персонажами вызывает и героиня двух документальных повестей Ривы Евстифеевой. Рива Евстифеева — филолог, последние пятнадцать лет работает в Европе, сейчас живет во Франции.

«Интернатские рассказы» — это сборник автобиографических историй об интернатском детстве, куда героиня попала в первом классе. «Без матери» — о школьной юности и матери-правозащитнице, не очень ясно представлявшей себе, что, собственно, делать с дочкой, вот разве что сдать ее в интернат. Это дилогия со сквозной героиней. В сущности, это одна книга в двух частях. И надо признаться, это одна из самых грустных, пронзительных и чисто спетых книг, которые мне довелось читать за последние много-много лет. Из тех, что возьмешь в руки — и уже не сможешь оторваться, но не потому, что тебя увлекает «арка героя» и захватывающее построение, а потому, что любая описанная здесь сцена и мелочь оказывается до мурашек знакомой, пережитой и тобой тоже. По крайней мере, теми, кто жил свое детство в СССР. Ходил в советский детсад, в советскую школу, не обязательно интернатскую.

Право сильного, звериные законы детского коллектива, полное бесправие и беспомощность детей перед старшими, нищета, побои воспитателей, учителей, однокашников — всего этого героиня «Интернатских рассказов» хлебнула сполна. И, наверное, не выжила бы, если бы не обладала двумя суперспособностями — Рива необыкновенно выразительно читала вслух и умела передвигаться бесшумно. Что ее и спасло: с ней было веселей — интернатовцы требовали, чтобы после отбоя она читала им украденные у родителей книги, сплошь, кстати, порнографические, а когда становилось голодно, пробиралась вместе с такой же девочкой ночью в столовку за кусками хлеба, случайно завалившимися за батарею: «за каждый ночной поход мы находили хотя бы две корки с только чуть подъеденной серединой, а иногда везло и больше — попадались совсем целые, нетронутые куски». Но случались и провалы.

«Не всегда наши походы оказывались удачными: иногда мы все-таки попадались — свет фонарика в руке нянечки выхватывал из тьмы пятку или засекал мелькание белой майки в глубине коридора, — и тогда нас ждало долгое и мрачное наказание. Нас выставляли в коридор на полночи, в худшем случае — к стене, в лучшем — к окну, из которого дуло, но в которое зато можно было смотреть. Запрещалось одеваться: нужно было стоять босиком и в одних трусах. Как только нянечки уходили продолжать обход на других этажах, наши одноклассники выносили нам полотенца, чтобы мы могли хотя бы какую-то часть себя прикрыть от холода. При приближении нянечек полотенце нужно было молниеносно отбросить в угол. Если замешкался — или заснул прямо стоя, — нянечка Нина Трофимовна этим же полотенцем, намоченным в воде и скрученным в узел, могла отхлестать до синяков».

Кошмар? Не без того. Так бы и продолжалось, если бы однажды миссионеры-американцы, чудом просочившиеся в интернат, не открыли девочке — просто своей уважительной манерой общаться, что у нее есть право сказать маме «нет», и у нее, всеми битой беспризорнице в обносках, есть чувство собственного достоинства. И в одиннадцать лет Рива все-таки вырвалась из интернатской тюрьмы в неуютный, не прибранный, но дом с собственной кроватью, в московскую квартиру, в которой жила ее мать, самоотверженно служившая делу свободы и демократии, но совершенно не умевшая обращаться с ребенком. Ребенок рос сам, заплетал себе косматую косу, ездил в библиотеку, менял школы, потому что все обязательно кончалось тем, что однажды одноклассники сообщали Риве, что завтра ей лучше не приходить — изобьют до смерти.

Невероятно, но у этой трагической истории — счастливый конец.

Рива не заболела, не пропала, не погибла. Она поступила в Московский государственный университет, по собственной воле и выбору, отучилась на русском отделении, а вскоре уехала из России из-за угроз ее безопасности, которыми шантажировали ее мать, — кто и почему угрожал, на это в книге даны лишь глухие намеки, дело, впрочем, происходило в конце второй чеченской войны.

Оттого ли, что все это написано с образцовой языковой точностью, с вспышками шуточек и иронией, оттого ли, что нет здесь никакой фальши, только правда, а может, потому, что ни одного из участников событий героиня не осуждает: ни нянечек, что били мокрым полотенцем, ни безграмотных учителей, ни зверенышей-интернатовцев, ни мать, которая отдала ее на все эти страдания, — но обе книги оставляют ощущение надежды и веры в ненапрасность усилий.

Что осуждать заложников: мать героини воспитали в эпоху, когда гораздо важнее бороться, а «не дружить и любить»; как многие советские люди, она просто не умела жить частной негероической жизнью. Полуголодные дети сами постоянно подвергались насилию и несправедливости, у кого им было учиться великодушию?

«Мне хотелось показать механизмы насилия на самом невинном объекте — равно способном и продолжить цепочку насилия, и прервать ее», — пишет Рива Евстифеева в конце «Инернатских рассказов». У Ривы получилось. Значит, шанс не только выжить, но и просто жить у нас все-таки есть.

Рива Евстифеева. Фото: соцсети