Иллюстрация: Петр Саруханов

В течение прошедших 35 лет мы сами не заметили, как оказались в мире до 1917 года. Можно предположить, что парадоксальным образом капитализм деградировал ввиду исчезновения конкурировавшего с ним советского проекта.

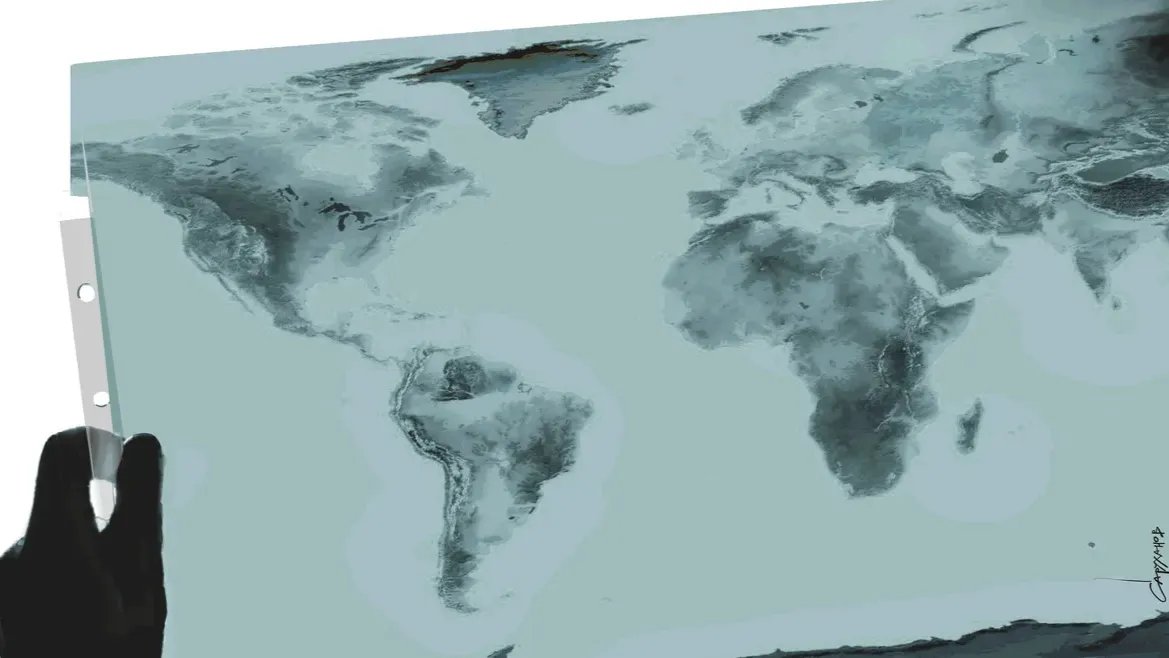

47-й президент Дональд Трамп собирается присоединить к США Панамский канал, Гренландию и даже Канаду. В своей инаугурационной речи он прямо заявил о необходимости не только экономического, но и территориального роста Соединенных Штатов (см. сноску 1). В первые дни пребывания в Белом доме он уже успел объявить торговые войны своим ближайшим соседям и серьезно подорвать отношения с союзниками в Европе.

Теперь только ленивый не говорит об окончательном крахе либерального международного порядка, хотя в России начали подозревать, что это происходит, раньше других.

11 лет назад президент Путин присоединил полуостров Крым и в феврале 2022-го начал то, что во всем мире, кроме России, называют *** в Украине. Я бы не забывал при этом о нереализованном пока плане Си Цзиньпина вернуть Тайвань «в родную гавань» и заявлении эксцентричного президента Аргентины Хавьера Милея о намерении снова захватить принадлежащие Великобритании Фолклендские острова, а также такой «мелочи», как возможность выхода Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины.

Вполне вероятно, что последние заявления американского президента подводят черту под долгой деградацией западной либеральной демократии и созданной ею системы международных отношений. Этот процесс занял довольно длительное время после крушения СССР. И дело здесь не в «величайшей геополитической катастрофе», а в исчезновении важнейшего стимула для смягчения капиталистических нравов на Западе. Этим стимулом на протяжении большей части прошлого столетия выступал советский проект, игравший роль общепризнанной альтернативы капиталистической мир-системе. Крах «мировой системы социализма» 35 лет назад имеет прямые последствия для нашей жизни сегодня.

Историческая неудача Горбачева

В 2020 году Горбачев-Фонд выпустил доклад, в котором напоминал о доктрине нового политического мышления (см. сноску 2) как альтернативе опасным вызовам и тенденциям, проявившимся в мире уже тогда (см. сноску 3). Однако как соавтор этого доклада и исследователь вклада Горбачева в теорию международных отношений (см. сноску 4), я не могу не признать сегодня тогдашней своей близорукости и очевидной ограниченности в оценке этой школы мысли. Говоря о новом мышлении, я как будто сознательно не замечал главного его содержания. Оно казалось мне данью давно прошедшей эпохе, поэтому я игнорировал части книги, касавшиеся основного в ней — обсуждения возможности построения демократического социализма. «Больше социализма, больше демократии!» — таков был один из основных лозунгов начатой Горбачевым перестройки. В итоге ее поражения в России не осталось ни социализма, ни демократии. Все меньше и того, и другого в остальном мире.

Иллюстрация: Петр Саруханов

Перестройка и ее идеология в виде нового политического мышления были нацелены в первую очередь на реформирование и обновление советского социализма посредством его гуманизации и обретения им того, что в те годы называли «человеческим лицом». Порожденный Великой революцией 1917 года путь развития не отрицался, но подлежал корректировке. План перестройки предлагал примирение с западным капитализмом, но не отказ от социализма. Обе общественно-экономические системы должны были прекратить зашедшую в тупик холодную войну, в любой момент грозившую человечеству тотальным истреблением в случае перехода в горячую стадию. Это освободило бы Советский Союз от целого ряда обременений — синдрома осажденной крепости, гонки вооружений в ущерб развитию социальной сферы и производству товаров народного потребления и от необходимости репрессий против инакомыслящих. Горбачев предлагал Западу столь же разумное, сколь и невозможное — мирное сосуществование и кооперацию при сохранении идентичности и внутреннего уклада жизни каждой из сторон холодной войны.

Подобный рациональный и приемлемый для народов мира проект в результате не нашел должной поддержки ни в СССР, ни за его пределами. Внутри системы с планом Горбачева были категорически не согласны структуры, целью которых было обеспечение режима постоянного противостояния с внешним миром. Из трех столпов советского общества — КПСС, КГБ и военно-промышленного комплекса (ВПК) — по крайней мере, два последних не были заинтересованы в прекращении холодной войны с Западом, поскольку это лишило бы их смысла существования. И если ВПК мог бы не без труда быть трансформирован при помощи программы конверсии, то КГБ в отсутствие внешнего врага и постоянного нагнетания связанных с ним угроз лишался львиной доли своего штата и привилегированного положения в структуре управления страной. Поскольку чекистские споры за

70 лет советской осажденной крепости успели опутать все общество, комитетчикам ничего не стоило организовать противников перестройки слева и справа. Мы до сих пор не знаем, сколько сексотов было в ближайшем окружении Ельцина. Однако уже доказанным является тот факт, что за ГКЧП стоял шеф КГБ Крючков (см. сноску 5).

Итогом деятельности обеих сторон антигорбачевского движения стала ликвидация КПСС — единственной наделенной властью структуры, внутри которой сохранялись демократический потенциал и возможность сдерживать всевластие чекистов. Российско-британский социолог Михаил Анипкин справедливо пишет, что

именно на базе КПСС могла вызреть «институциональная демократия» (см. сноску 6).

Сама по себе партийная организация давала мощный ресурс для перезапуска на ее базе новых политических структур, реально охватывающих активную часть общества. Запрос на демократизацию был сформулирован пришедшим в годы перестройки новым поколением региональных партийных лидеров (см. сноску 7). Однако, по словам Анипкина, как только появились плоды системной, а не активистской демократии, «все вырубили, открыв дорогу к примитивному авторитаризму». Не говоря уже о том, что после запрета КПСС офицерам КГБ для назначения на очередную должность перестала требоваться партийная или комсомольская характеристика — последний инструмент системного контроля над этим ведомством исчез после августовского путча 1991 года.

Вместо реформы советского социализма в считанные годы произошел его тотальный крах, в этом и состояло поражение перестройки. Все произошло настолько стремительно, что внешние акторы не успели сориентироваться и всерьез поменять свою политику. Несмотря на то что с 1985 года Горбачев взял курс на разрядку в отношениях с США и их союзниками, давление со стороны Запада продолжалось еще несколько лет. Фейковая программа СОИ подстегивала продолжение гонки вооружений, все сильнее выматывавшей советскую экономику. Западные спецслужбы продолжали поддерживать антикоммунистические, зачастую ультраправые и не брезговавшие откровенным террором группировки по всему миру (см. сноску 8). Президент Рейган не был готов верить Горбачеву на слово, ссылаясь на старую русскую поговорку «доверяй, но проверяй». Лед в отношениях с СССР по большому счету начал таять не ранее 1988–1989 годов, когда советское правительство приняло решение о выводе войск из Афганистана.

Горбачеву удалось запустить и провести масштабную программу разоружения. Однако нараставшие домашние проблемы в экономике и резко активизировавшиеся межнациональные конфликты не позволили ему удержать ситуацию под контролем.

Михаил Горбачев, его супруга Раиса и президент США Джордж Буш во время проводов в Москве. Фото: Юрий Лизунов, Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

Ведомые инерцией прежнего многолетнего курса конфронтации с «империей зла», западные партнеры проявили крайнюю степень сдержанности и не стали оказывать Горбачеву запрошенную на встрече «Большой семерки» экономическую помощь в молниеносно развившейся критической ситуации 1991 года. Зато президент Буш не постеснялся объявить произошедший по инициативе бывших республиканских партийных бонз роспуск Советского Союза победой Запада в холодной войне. Мировая система социализма действительно прекратила свое существование в течение трех лет. Однако объявленный тогда же «конец истории» обернулся глубочайшей реакцией и политической архаизацией во всем мире три десятилетия спустя.

Ключевым шагом к преодолению раскола европейского континента должна была стать «Парижская хартия», утвержденная на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе в ноябре 1990 года. В этом подписанном СССР, США и всеми европейскими странами документе практически дословно приводится ранее высказанная в доктрине Горбачева мысль о неделимости безопасности с очевидным выводом:

«Безопасность неделима и безопасность каждого государства-участника неразрывно связана с безопасностью всех остальных. Поэтому мы обязуемся сотрудничать в деле укрепления доверия и безопасности между нами и в содействии контролю над вооружениями и разоружению» (см. сноску 9).

Однако после роспуска Советского Союза в декабре 1991 года и появления на карте мира России и еще более дюжины новых государств дух и буква «Парижской хартии» потеряли свое значение, оставшись благими пожеланиями на бумаге. Вес ОБСЕ оказался незначительным на фоне оставшихся на какое-то время единственными гегемонистскими силами в регионе структур НАТО и Европейского союза. Вместо строительства единой системы безопасности в Европе страны Североатлантического альянса во главе с Соединенными Штатами постепенно втянулись в соперничество с Россией за контроль над странами Восточной Европы. В самой Российской Федерации, унаследовавшей весь ядерный потенциал бывшего СССР и его место в Совете Безопасности ООН, зачатки институтов демократии были принесены в жертву экономической целесообразности радикальных рыночных реформ, а национальная идентичность этой новой страны строилась на причудливом сочетании герба империи Романовых со сталинским гимном. Четверть века игры в геополитические шахматы между Западом и Россией привели к крупнейшему за последние 80 лет вооруженному конфликту в географическом центре Европы.

Парижская хартия, 1990. Фото: David Valdez. U.S. National Archives and Records Administration

Мир после 1917 года

Как же так вышло, что развитие рыночных отношений во всем мире не привело к ожидавшемуся «демократическому миру»? Наоборот, новые возникшие на периферии глобального капитализма рыночные экономики — Китай и Россия — постоянно балансируют на грани прямого военного столкновения с его центром в лице США и их союзников. «Дух торговли» не позволил позабыть о войне по Канту (см. сноску 10), потому что никакого духа на самом деле нет. Зато вполне очевидна тупиковость основной цели экономики капитализма — постоянного получения и наращивания прибыли, что вынуждены признавать даже авторы журнала Forbes (см. сноску 11). Если война в этой логике приносит прибыль, значит, будет война. Индустрия войны делает богатых еще богаче, в то время как ее бремя целиком и полностью ложится на миллионы простых людей. Такова логика капитализма, по мере развития которого в XIX и первой половине XX века войны становились все более массовыми и кровопролитными. Теперь, почти столетие спустя, международные отношения стремительно вернулись к состоянию дел накануне Первой мировой войны. Это, на мой взгляд, происходит потому, что поколением раньше капитализм окончательно освободился от важного сдерживающего его фактора — альтернативы демократического социализма.

Советский социализм не был совершенной, благополучной и устойчивой структурой. Его поддержание в течение 70 с лишним лет стоило народам бывшей Российской империи колоссальных усилий и жертв. Возникший в результате Гражданской войны и противостояния со всеми развитыми странами мира политический режим с самого начала строился как осажденная крепость с мобилизационной моделью экономики и жестоким репрессивным аппаратом. Идея светлого коммунистического будущего воодушевляла строителей первых пятилеток, идея «социализма с человеческим лицом» служила уже гораздо более слабой точкой опоры для поколения шестидесятников, но по большому счету система отношений в СССР держалась на насилии и страхе. Во второй половине XX века с каждым годом становилось все яснее, что человеческий потенциал советского эксперимента близок к исчерпанию.

Москва. Августовский путч. Фото: Валерий Христофоров /Фотохроника ТАСС

К началу перестройки страна пришла обескровленной постоянной борьбой за выживание в жестком соревновании с миром капитала, стоившем ей миллионных жертв постоянных войн и репрессий. Еще более тяжелыми последствиями стали массовый страх, неверие и недоверие в обществе. В позднем Советском Союзе накопился критический уровень усталости, разочарования и цинизма.

Призыв «вернуться к ленинским принципам» у молодежи 1980-х мог вызвать только издевательскую ухмылку.

Неравная схватка за альтернативу мировому капитализму близилась к концу.

Во всемирной истории Великая революция 1917 года сыграла, возможно, даже большую роль, чем для народов бывшей империи Романовых. Она стала воодушевляющим примером для антиколониальных и национально-освободительных движений в странах, которые теперь принято называть Глобальным Югом. В старых богатых и развитых странах Запада «большевистская угроза» вынудила правящие круги пойти на временные с точки зрения долгосрочной исторической перспективы уступки широким слоям населения у себя дома. Перемены затронули как социальную сферу, так и политику и культуру. Прежде всего крупный капитал был вынужден в большей степени делиться своими прибылями со средними слоями и рабочим классом. Концепция «общества всеобщего благоденствия», где каждому гражданину гарантирована социальная защита и достойный уровень потребления, становился краеугольным камнем либеральной демократии XX века. Одновременно женщины получают равные права с мужчинами, происходит отказ от расовой и этнической сегрегации, межклассовые рамки оказываются чуть более проницаемыми, общество становится более секулярным. В западных странах постепенно происходит декриминализация однополых отношений и снимаются табу на свободную любовь и право женщин на аборты. Государства вводят механизмы рыночного регулирования, страхующие от распространения монополий и последствий циклических экономических кризисов. Капитализм был вынужден пойти на целый ряд самоограничений, позволяющих найти хрупкий баланс между сохраняющейся страстью наживы и общественным благом.

Воодушевившая миллионы людей во всем мире советская альтернатива заставила капитализм измениться. Это затронуло не только внутренний дизайн западных обществ, но и систему международных отношений. После Второй мировой войны стало окончательно понятно, что либеральные демократии не смогут выжить без кооперации между собой в интересах поддержания баланса власти с остальным миром. В результате возникают и активно развиваются международные институты, целью которых становится дипломатическое поддержание мира. Права человека и их соблюдение провозглашаются в качестве универсального принципа признания государства в качестве суверенного актора мировой политики, демократия и борьба за права человека, по крайней мере формально, становятся важными факторами в балансировании власти далеких от свободы стран социалистического лагеря во главе с СССР. Под конец холодной войны в США появляется либеральная концепция «мягкой силы» (см. сноску 12), согласно которой власть государства на международной арене определяется его способностью увлечь остальных своим образом жизни. Противостояние вызову Советов многократно усиливает гетерогенную и саморегулирующуюся мир-систему капитализма.

Зимний дворец утром 26 октября после захвата большевиками. Фото: П. К. Новицкий

Возвращение во времена Англо-бурской войны

Политико-экономическая модель западной либеральной демократии пережила свой расцвет в конце 1960-х — 1970-е годы. Одновременно советская система окончательно утратила способность к конкуренции с Западом. Попытки реформ социализма в 1960-х оказались слишком робкими и были быстро остановлены. Либеральная демократия выглядела успешной и эффективной на фоне стремительно дряхлевшего Советского Союза, но в перспективе последующих трех десятилетий после его распада это казавшееся неоспоримым преимущество оказалось иллюзией. Во-первых, с исчезновением советской альтернативы западный капитализм потерял все прежние стимулы для самоограничения, которые способствовали его совершенствованию в XX веке. Во-вторых, новые периферийные участники мир-системы стали выглядеть более экономически эффективными. При этом они иной раз успешно сочетают рынок и авторитарный политический режим, подавляя профсоюзы и культурное разнообразие, и за счет этого снижая издержки извлечения прибыли и приумножения капитала. Фукуяма жестоко ошибся в своих ожиданиях, согласно которым включение Китая в глобальную капиталистическую систему приведет к его демократизации (см. сноску 13). Напротив, китайская модель рыночного авторитаризма становится все более привлекательной для многих других стран, включая ядро мир-системы. Наконец, главное — отсутствие мировой системы социализма как глобального вызова привело к деградации и постепенному демонтажу не только пресловутого welfare state, но и либеральных институтов международной кооперации. В течение прошедших 35 лет мы сами не заметили, как оказались в мире до 1917 года. Решающую роль в этом мире играют монопольный капитал, право сильного и обладающие ими империалистические державы.

В начале 2025 года неожиданно для многих вдруг снова стало очевидным, что в мире борются не демократия и авторитаризм, не «империя зла» против сил света.

Как и сто с лишним лет назад, за власть на международной арене сражаются несколько крупнейших империй, готовых при помощи имеющегося у них ядерного потенциала в любой момент уничтожить друг друга и весь остальной мир. В этом принципиальная разница между текущей ситуацией и Первой мировой войной, которая привела к десяткам миллионов жертв, но не стоила жизни всему человечеству. Поскольку теперь мировые сверхдержавы обладают оружием, достаточным для многократного уничтожения всего живого на Земле, империализм может стать не просто высшей и последней стадией развития капитализма, но и полным концом истории не по Фукуяме. Если пандемия «испанки» в 1918 году во многом положила конец той большой войне, то COVID-19 вопреки не сбывшимся прекраснодушным либеральным ожиданиям14 выглядит теперь как вестник страшной бури, в которую мир погружается все глубже и глубже.

Смогут ли США, Китай, Европейский союз и Россия образовать новый «квартет великих держав» и поделить между собой большую часть остального мира? По крайней мере, мы можем допустить это в случае Трампа, Си Цзиньпина и Путина. Страшным ударом по европейскому единству стал бы очередной невесть какой по счету территориальный раздел в Восточной Европе, прямо сейчас готовящийся в переговорах Трампа с Путиным. Раздел мира, однако, никогда не бывает окончательным. Вслед за ним неизбежно разгорается борьба за передел, все согласно классикам. В отсутствие каких-либо регулирующих институтов и в условиях продолжающейся безудержной погони за прибылью взаимное отчуждение и перманентное противостояние основных мировых сил практически неизбежны.

«Больше капитализма, меньше демократии!» — таков лозунг текущего момента. Беда в том, что в нынешнем столетии, в отличие от предыдущего, нет и не предвидится даже такой в итоге оказавшейся фантомной альтернативы существующему мировому укладу, каким был советский проект. Социализм потерпел крах, а капитализм постепенно избавляется от ставших лишними обременений прошлого столетия в виде либеральных правил приличия. Теперь мир готов пуститься во все тяжкие, как во времена освоения Дикого Запада. Альтернативы этому пока совершенно не просматривается, тем более никто больше не готов жертвовать жизнью ради свободы. Идея революции предана очень давно, свобода принесена в жертву материальному достатку, а равенства так никогда и не было. Похоже, нас ждут очень тяжелые и мрачные времена. Мы вполне заслужили их собственным прекраснодушием, беспечностью и безответственностью перед собой и историей.

сноски

- The Inaugural Address // White House. 20 of January 2025. URL: https://www.whitehouse.gov/remarks/2025/01/the-inaugural-address

- Горбачев М.C. Перестройка и новое мышление для нашей страны и остального мира. М.: Политиздат, 1988.

- Пандемия как вызов и новое мышление в XXI веке / П.Р. Палажченко, В.П. Жарков, О.М. Здравомыслова, К.К. Карагезьян, В.А. Поляков, А.В. Рябов / Под ред. М.С. Горбачева. М.: Горбачев-Фонд, 2020.

- Жарков В.П. Сюрприз из Кремля: «Новое политическое мышление» и мировая политика // Неприкосновенный запас. 2015. № 6 (104). С. 58–66.

- ГКЧП: результаты служебного расследования КГБ СCСР // Горби. 16 августа 2024 г. URL: https://gorby.media/articles/2024/08/16/gkchk-poimenno-lichno-i-otdelno

- Анипкин М.А. Партработник. М.: ЛитРес: Самиздат, 2020. С. 12.

- О роли омоложения руководящих кадров в демократизации КПСС в годы перестройки пишет японский исследователь Ацуши Огуши (Atsushi Ogushi) в своей книге «The Demise of the Soviet Communist Party» (New York: Routledge, 2008).

- Здесь можно вспомнить, например, афганских исламистов, правую организацию русских националистов НТС в Европе и боевиков генерала Самосы в Никарагуа.

- Парижская хартия для новой Европы // ОБСЕ. Парижская хартия для новой Европы. С. 5. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/3/4/39520.pdf

- Кант И. К вечному миру // Кант И. Собрание сочинений в 8 т. М.: ЧОРО, 1994. Т. 7. С. 35.

- Куратова А. Всем по потребностям: возможен ли мир без коммерции после 2020-го? // Forbes. 15 января 2021. URL: https://www.forbes.ru/forbeslife/418547-vsem-po-potrebnostyam-vozmozhen-li-mir-bez-kommercii-posle-2020-go

- Nye J. Soft Power // Foreign Policy. 1990. № 80. P. 153–171.

- Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. C. 141–142.

- Жарков В. Новый век начинается в 2020-м // Газета.ру. 2 апреля 2020. URL: https://www.gazeta.ru/comments/column/zharkov/13023553.shtml