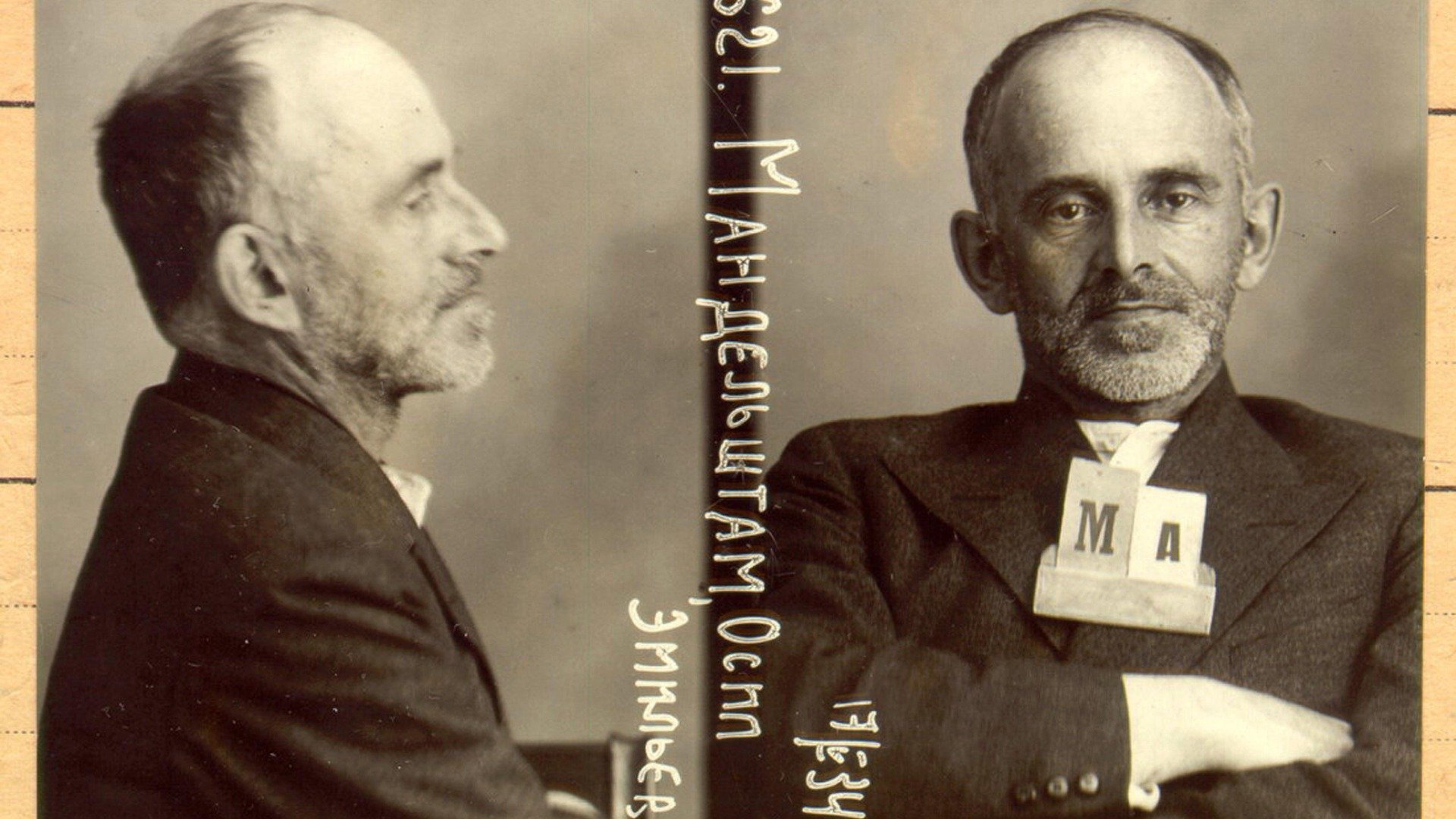

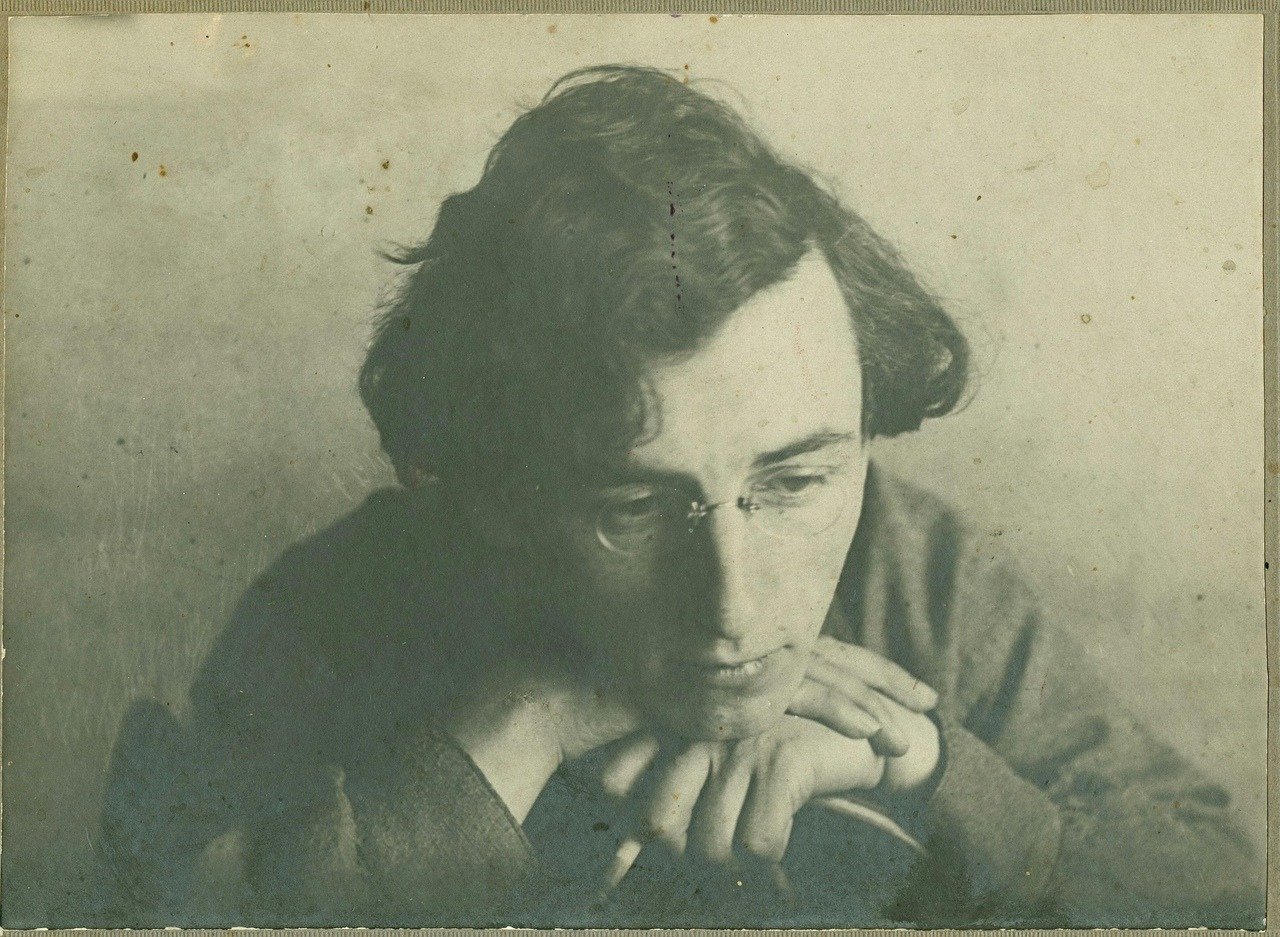

Лагерная фотография Осипа Мандельштама. Фото: архив

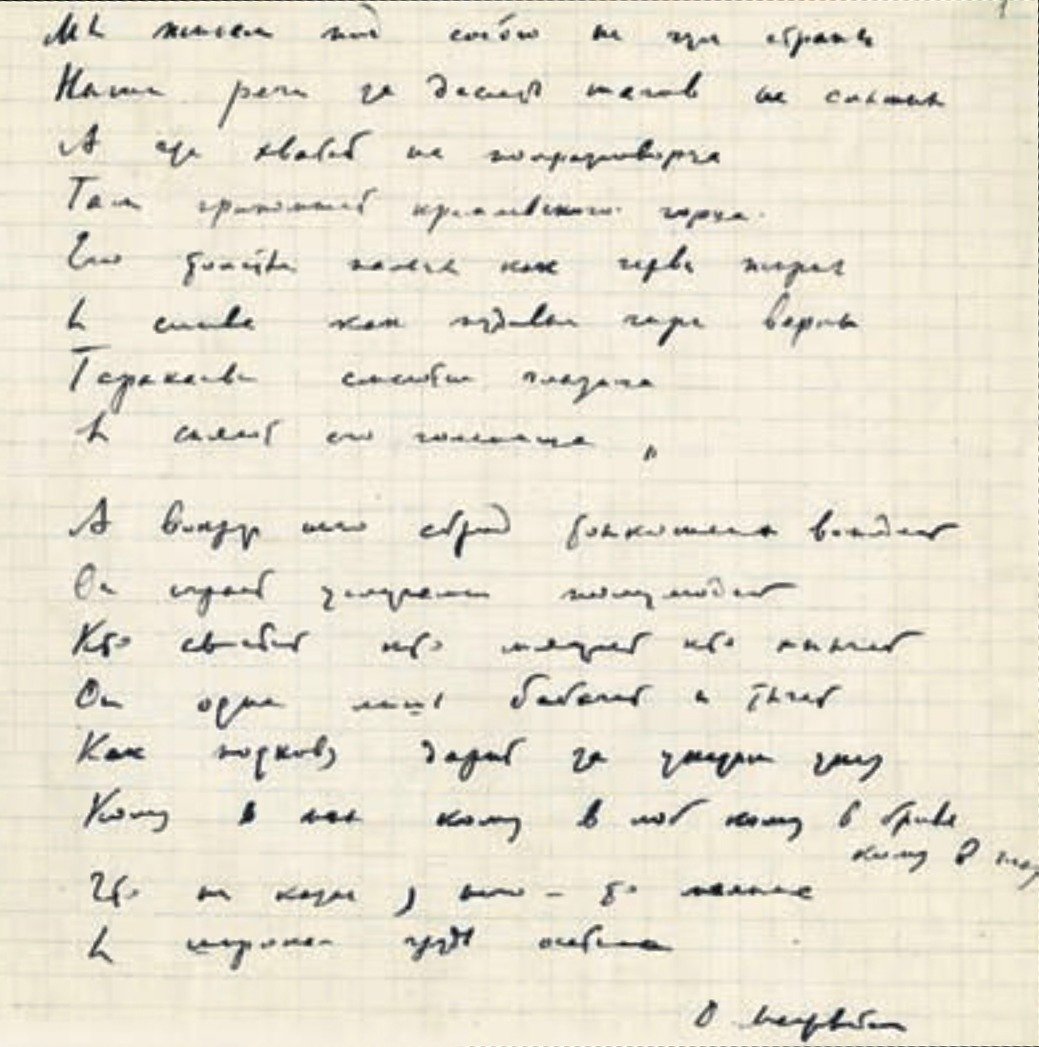

«Мы живем, под собою не чуя страны…» За эти стихи, написанные осенью 1933 года, Мандельштама в середине мая 1934-го арестовали, а в конце месяца выслали на три года в Чердынь*. После попытки выброситься из окна высылку в этот маленький североуральский городок, райцентр в тогдашней Свердловской области, заменили на ссылку в областной Воронеж, куда поэт с женой и прибыл в середине июня. И, к своему изумлению, оказался в весьма благожелательной по отношению к себе обстановке. Об этом — довольно коротком — периоде много нового говорят документы, найденные Дмитрием Дьяковым в Государственном архиве общественно-политической истории Воронежской области.

В конце ноября 1934 года Мандельштам не без удивления пишет отцу:

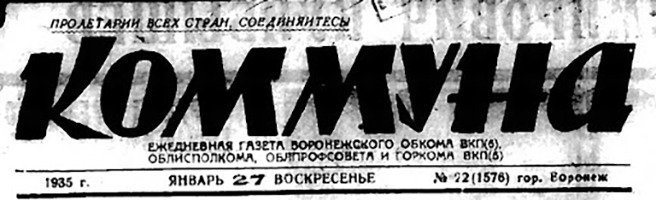

«На днях вместе с группой делегатов и редактором областной газеты я ездил за 12 часов в совхоз на открытие деревенского театра. Предстоит еще поездка в большой колхоз и знакомство с одним из воронежских заводов. Никаких лишений нет и в помине. Мы ходим обедать в отличную столовую газеты «Коммуна». Надя делает перевод для Москвы, а я готовлюсь писать прозу на новом материале. Впервые за много лет я не чувствую себя отщепенцем, живу социально, и мне по-настоящему хорошо».

Поэт не лукавил.

Еще в сентябре 1934-го Мандельштам, как пишет Павел Нерлер, «обратился к председателю правления Воронежского областного отделения ССП Александру Владимировичу Шверу (он же по совместительству и упомянутый редактор областной газеты «Коммуна». — Д. Д.) с просьбой дать ему возможность участвовать в работе местной писательской организации. Аналогичное прошение в Культпроп ЦК ВКП(б) направил Борис Пастернак». А 20 ноября заместитель заведующего отделом культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б) П. Юдин писал заведующему аналогичным отделом обкома ВКП(б) Центрально-Черноземной области М. Генкину: «Мандельштама [следует] постепенно вовлекать в писательскую работу, и использовать его по мере возможности как культурную силу, и дать возможность заработать».

Словом, последние месяцы 1934 года отмечены «умопомрачительной для ссыльного «карьерой», о деталях которой Воронеж охотно отчитался Москве».

Но в январе 1935 года ситуация резко меняется. В Воронеже против Мандельштама затевается провокация: в феврале его вынудили выступить в редакции «Коммуны» с докладом об акмеизме — «с целью выявления отношения Мандельштама к своему прошлому» (формулировка секретаря партгруппы Воронежского ССП Стефана Стойчева. — Д. Д.). Ахматова, со слов Мандельштама, вспоминала, что «в Воронеже его с не очень чистыми побуждениями заставили прочесть доклад об акмеизме».

Скан листочка со стихотворением «Мы живем, под собою не чуя страны…»

Сколько стоит идейная дружба

Логично предположить, что изменение отношения к ссыльному поэту было связано с ситуацией, сложившейся в стране после убийства Кирова, когда повсеместно началась охота на неблагонадежных. Уже в день убийства, 1 декабря 1934 года, появилось постановление ЦИК и СНК СССР «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик», по которому при желании любое «политическое дело» можно было трактовать как подготовку к террористическому акту. Десятки дел, находившихся к этому времени в производстве в различных инстанциях, подпадавших под широко толкуемое понятие «контрреволюция», были в спешном порядке переданы в Военную коллегию Верховного суда СССР и быстро-быстро рассмотрены ее выездными сессиями. Почти всех обвиняемых по этим делам быстро приговорили к расстрелу, о чем и было объявлено 6 декабря, в день похорон Кирова.

Но Мандельштама все эти события поначалу никак не коснулись.

Более того, 13 декабря, едва схлынула волна митингов «скорби и гнева», представитель Воронежского обкома Генкин отрапортовал представителю ЦК Юдину: «Редакция областного литературного журнала «Подъем» предоставила Мандельштаму возможность вести платную литературную консультацию. <…> Жилищные условия поэта вполне удовлетворительны, комната большая, светлая. Он прикреплен к столовой издательства «Коммуна», где получает диетическое питание. Настроение у Мандельштама хорошее, он считает, что воронежские организации подошли к нему чутко и помогут ему выправить сделанные ошибки». А 5 января 1935 года Мандельштам даже заключил договор на подготовку книги «Старый и новый Воронеж» с кооперативным издательством «Советский писатель».

Казалось, ничего не предвещало бури. Но тогда почему Мандельштаму решили устроить проверку?

Некоторые документы, обнаруженные недавно в Государственном архиве общественно-политической истории Воронежской области, позволяют пролить свет на эту загадку.

Архивные обложки литературного журнала «Подъем»

В это время Воронежской областью руководил Иосиф Михайлович Варейкис, имевший в большевистских кругах репутацию знатока литературы. В середине 1920-х он не только возглавлял отдел печати ЦК РКП(б), но некоторое время даже был редактором журналов «Молодая гвардия» и «Красная печать». «Наша художественная литература должна обслуживать, удовлетворять непосредственно массу, потребность миллионов, сотен миллионов трудящихся… Человек, который не стоит твердо, прочно на почве пролетариата, как бы он ни старался делать свой роман под наш Главлит, он свои враждебные уши и зубы всегда покажет», — говорил товарищ Варейкис 27 апреля 1934 года на собрании партийного актива города Воронежа, посвященного вопросам художественной литературы. До вынужденного приезда в Воронеж ссыльного Мандельштама оставалось два месяца…

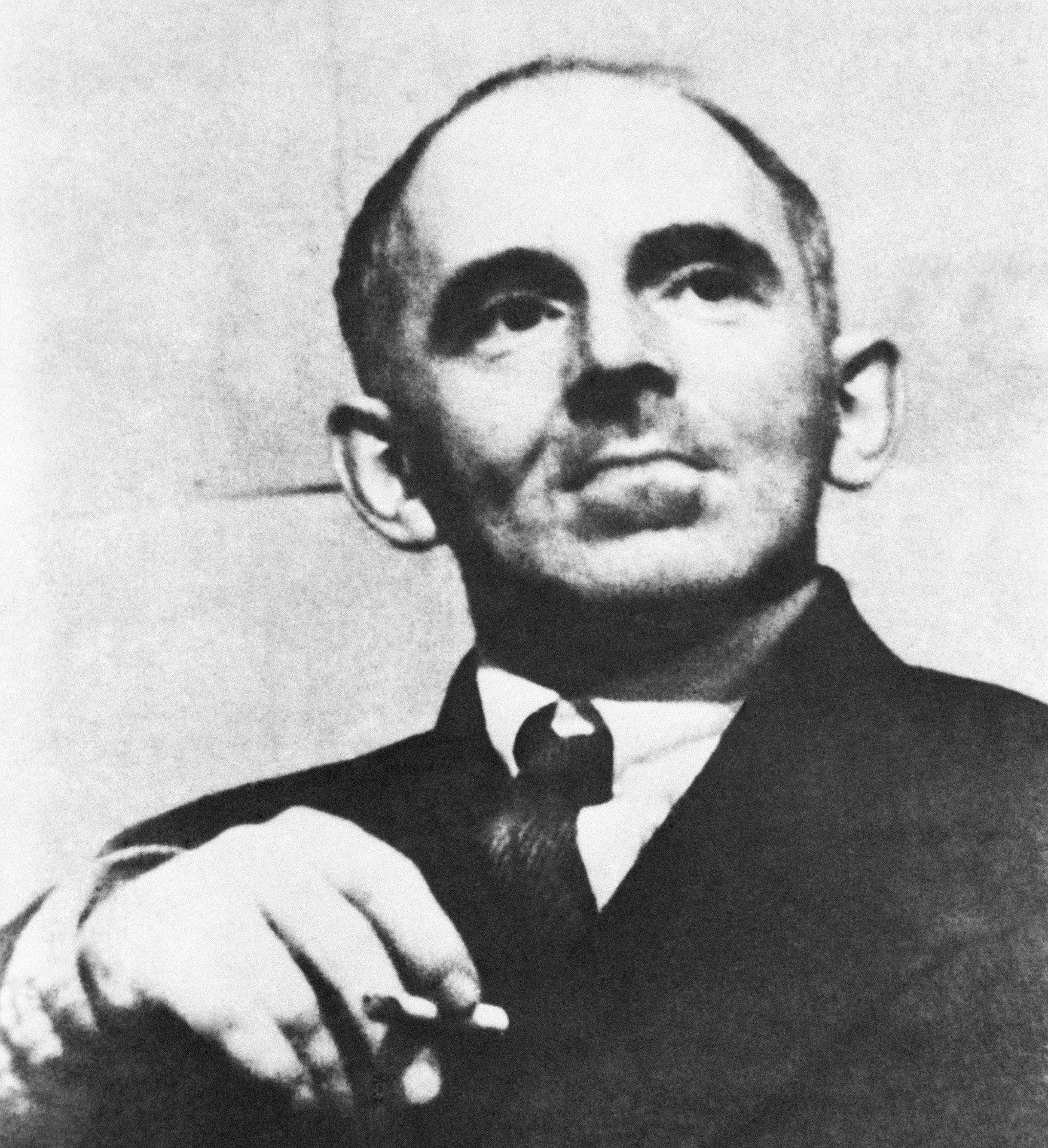

В свите Варейкиса, колесившей за ним по стране на протяжении всех лет революции, было несколько штатных пропагандистов, которые должны были на практике развивать и реализовывать высказанные их начальником идеи. Главными среди них были журналист Александр Владимирович Швер и историк Владимир Николаевич Алексеев.

Оба вышли из семей состоятельных провизоров, проживавших в собственных домах, оба получили высшее образование, оба — еще в юном возрасте — ушли в революцию: Швер вступил в партию большевиков в 18 лет, Алексеев — в 19. Примечательно: оба начали делать карьеру пропагандистов на родине Ленина, в Симбирске. В 1925 году они вдвоем выпустили в Ленинграде книгу «Семья Ульяновых в Симбирске» с предисловием старшей сестры вождя Анны Ильиничны Ульяновой (Елизаровой).

В Симбирске оба попали в ближайший круг Варейкиса, в мае 1918 года возглавившего здесь горком РКП(б). Тогда же определилась и их специализация: Шверу — заниматься текущей газетной работой, Алексееву — изучением и музеефикацией истории революции.

Александр Швер. Фото: архив

Когда Варейкис в 1928 году был назначен первым секретарем только-только образованной Центрально-Черноземной области, он взял с собой в Воронеж и Швера с Алексеевым. Первый возглавил областную газету («Коммуна») и областную писательскую организацию, второй — местный Истпарт и региональный отдел Общества историков-марксистов. На уцелевших снимках оба всегда рядом, иногда — в обнимку.

Так продолжалось до ноября 1934 года, когда дружба сменилась непримиримой враждой. И вражда эта сыграла негативную роль в судьбах многих современников, в том числе и Мандельштама…

Конфликт произошел из-за денег, правда, казенных, из-за борьбы за властные полномочия между областной газетой и подчиненным ей областным издательством, руководить которым Варейкис поставил Алексеева, переподчинив издательство — и перенаправив доходы — обкому партии.

27 ноября 1934 года Швер обратился к Варейкису с личным письмом, а на следующий день — с коллективным, проведя для этого экстренное собрание партгруппы местного Союза писателей. Речь об одном и том же: «В том случае, если во главе выделенного книгоиздательства будет оставлен т. Алексеев, разрешить оставить и журнал «Подъем», и издание художественной литературы в издательстве «Коммуна» или разрешить организацию самостоятельного издательства Союза советских писателей Воронежской области».

Обращает на себя внимание и одна из резолюций на том письме, автором которой являлся начальник УНКВД Воронежской области: «т. Гусеву. По приезде И.М. (т.е. Иосифа Михайловича Варейкиса. — Д. Д.) немедленно передать ему. С. Дукельский, 1.XII». Дата роковая — день убийства Кирова.

Цензурный спецназ действует

Алексеев вызов принял. Его ответный удар не заставил себя ждать.

В условиях ужесточения борьбы с оппозицией после убийства Кирова он решил выдвинуть против Швера и его окружения не экономические, а сугубо политические обвинения. Для этой цели Алексеев использовал свои связи с руководителем советской цензуры.

В ту пору начальником центрального цензурного органа СССР — Главного управления по делам литературы и издательств (Главлита) — был Борис Михайлович Волин, партийный историк. Одновременно с руководством Главлитом он был директором литературного отделения Института красной профессуры и редактором журнала «Борьба классов» — органа Общества историков-марксистов, воронежское отделение которого возглавлял Алексеев. Главный цензор страны пришел на помощь воронежскому собрату-историку.

Это было время, когда советская цензура вышла на передовые позиции в литературном процессе. В 1931 году состоялось секретное совещание заведующих республиканскими главлитами и облкрайлитами, на котором ЦК партии обязал Главлит, чтобы он «не только следил за книгами, которые выходят, но и выявлял все те тенденции, которые намечаются в отдельных областях литературы, чтобы он мог знать о назревающей опасности». В связи с этим от цензоров потребовали «нового подхода» в работе, суть которого сводилась к следующему: «Если раньше мы сосредотачивали внимание на враждебных нам элементах, которые находились вне наших рядов, то теперь, в период развитого наступления социализма, нам придется уделять очень много внимания тем политическим линиям и той идеологической позиции, которые развертываются в наших рядах. Нам приходится цензуровать самих себя».

Осип Мандельштам. Фото: архив

В 1934 году, после ликвидации Центрально-Черноземной области, было создано Воронежское областное управление по делам литературы и издательств (обллит) Воронежского областного отдела народного образования. Его возглавил Михаил Малофеевич Бабашев, человек не очень грамотный, но весьма исполнительный и тщеславный. Бывший секретарь уездного исполкома в Елатьме Бабашев, присланный в Воронеж Волиным, почти сразу вступил здесь в изматывающую борьбу со Швером. Главный цензор области выискивал на страницах «Коммуны» опечатки и ошибки и едва ли не ежедневно сообщал о них в Москву — своему непосредственному руководителю, ну а копию, как водится, отправлял местному идеологу Генкину.

Вот лишь один пример такой записки:

«…напечатанный портрет т. КУЙБЫШЕВА в газете «Коммуна» № 23 от 28/I 35 г., не вполне соответствует портрету, напечатанному в газете «Правда» от 26/I 35 г. № 25… По данному вопросу был вызван в ОБЛЛИТ директор типографии «Коммуна» т. ЗЕЛЕНЩИКОВ, которому было указано на недопустимые явления, творящиеся в типографии, связанные с грубыми политическими извращениями… Очевидно, мои указания, данные директору типографии «Коммуна», не понравились редактору газеты «Коммуна» тов. ШВЕРУ, который 28 января в 15 часов вызвал меня к телефону и повышенным тоном стал говорить «какое ты имеешь право говорить с директором о качестве печати портрета т. Куйбышева, это дело только мое, а не твое, если еще повторится, то будешь снят с работы. Ты глупец в этом…» Для меня совершенно непонятно вмешательство т. ШВЕРА и его угрозы «снять меня с работы» и допустить себе такую низость, чтобы обозвать «глупцом» и за что? Я выполнял служебные обязанности, возложенные на меня партией и правительством.

Прошу данный вопрос о взаимоотношениях с редактором т. ШВЕРОМ… поставить на Бюро обкома».

Впрочем, Бабашев объявил войну не только Шверу, но и всей воронежской писательской организации. В декабре 1934 года обллит приостановил выпуск сразу двух номеров журнала «Подъем» (№ 7–8, 9) в связи с обнаружением в них, а также в уже вышедшем № 6 «идеологически вредных произведений». Речь шла о рассказе Е. Ветрова «Анашка», первой части повести Е. Горбова «Черный князь» и рассказе В. Кудашева «Гулин Лог». Но не этот факт стал главным обвинением, выдвинутым цензурным ведомством против воронежского литературного журнала. «Главлит имеет сведения, что вокруг журнала группируются бывшие троцкисты и административно высланные», — извещал Волин Варейкиса.

После того, как Сталин открыто призвал к расправе с оппозицией, такие политические обвинения становились смертельно опасными.

За право на первый донос

Все началось с доноса одного из уполномоченных воронежского обллита по фамилии Мандрыкин. Именно он в самом конце 1934 года отправил своему начальнику Бабашеву секретное послание, в котором сообщил:

«…мною был поставлен вопрос перед ССП и редактором журнала «Подъем» о выяснении (так в тексте. — Д. Д.) состава авторов, участвовавших в журнале… Было выяснено, что вокруг журнала за последнее время собралась явно чуждая для советской литературы группа в составе следующих лиц:

- Песков Борис — дядя и тетка раскулачены.

- Стефен — бывш[ий] троцкист, адм[инистративно] высланный.

- Айч — бывш[ий] троцкист.

- Мандельштам — адм[инистративно] высланный.

- Столетов — адм[инистративно] высланный.

- Калецкий — адм[инистративно] высланный.

- Задонский — сын крупного торговца.

В связи с этим на общем партсобрании 23.XII издательства я выступил с разоблачением этой группы и потребовал немедленного их отсечения от журнала. 26 декабря на партгруппе книгоиздательства было принято решение отсечь от журнала Стефена, Айч, Калецкого, Столетова, Мандельштама, после чего редактором журнала т. Подобедовым было приступлено (так в тексте. — Д. Д.) к реализации этого решения…».

Примечательно, что свой донос Мандрыкин написал 29 декабря 1934 года, а уже через четыре дня после этого начальник Главлита Волин вовсю цитировал его в своем письме Варейкису. Необычайная оперативность!

Валериан Иванович Мандрыкин был человеком абсолютно беспринципным и сильно пьющим. Через год после описываемых событий его заслуги в разоблачении врагов в стане воронежских литераторов были отмечены назначением на должность заместителя заведующего книгоиздательством Воронежского обкома партии.

Оправдываться за «весьма серьезные политические прорывы» (определение начальника Главлита Волина) журнала «Подъем» пришлось ответственному редактору издания Максиму Михайловичу Подобедову. Любопытно, что накануне всей этой истории он опубликовал в пропагандистском журнале Воронежского обкома и горкома ВКП(б)«Ленинский путь» программную статью «Под знаменем борьбы за социалистическую культуру», где утверждал: «Значительно улучшился и окреп областной литературно-художественный журнал «Подъем»… Под руководством обкома ВКП(б), при непосредственной личной помощи товарищей Варейкиса и Рябинина воронежские писатели превратились в боевой отряд ленинской культурной революции».

И вот теперь командир этого «боевого отряда» Максим Подобедов вынужден был отбиваться от политических обвинений.

В его пятнадцатистраничной докладной записке на имя Варейкиса «О положении в журнале «Подъем» нет даты. Однако в конце послания имеется примечание:

«Записка получилась очень длинная, в ней, возможно, я упустил что-нибудь, но лучше написать у меня не хватило времени. Мне дано всего один день (выделено мной. — Д. Д.)». Поэтому с большой долей уверенности можно предположить, что написал ее Подобедов в первых числах января, сразу же после того, как Варейкис получил послание Волина. Политические обвинения тогда расследовались стремительно.

«Главлитом предъявлено обвинение журналу «Подъем» в том, что в №№?6, 7–8, 9 напечатаны антисемитские, антисоветские и т.п. произведения. По этому поводу могу объяснить следующее» — так начинает свое послание редактор журнала, после чего подробно информирует руководителя области о содержании опубликованных в журнале произведений, вызвавших недовольство цензоров. И рассуждает «насчет того, что вокруг журнала группируются ссыльные контрреволюционеры». «О каждом из них считаю необходимым дать пояснения отдельно», — с готовностью докладывает Подобедов.

Самую большую по объему часть среди этих «пояснений» занимает рассказ редактора журнала об Осипе Мандельштаме, которого автор записки характеризует как «одиозную фигуру» и «зубра известного».

«Бывший вождь акмеизма, по идеологии откровенно буржуазен с головы до пяток, — докладывает Варейкису Подобедов. — Он на нашем горизонте возник, кажется, в конце октября или начале ноября 1934 года. Привел его в Союз писателей сын профессора, поэт Вадим Покровский. Мандельштам сказал, что он высланный. Кретова позвонила в НКВД и оттуда сказали, что привлечь его к работе в Союзе писателей можно. Вскоре меня и Кретову вызвал к себе тов. Генкин. Он сказал, что из Культпропа ЦК ВКП(б) от т. Юдина есть письмо. Тов. Юдин интересуется положением Мандельштама и просит создать ему условия для работы в литературе. В первых числах декабря я и Булавин были в Москве по поводу дел Союза писателей и заходили к тов. Юдину разговаривать о бумаге для «Подъема». Тов. Юдин спросил у нас о Мандельштаме и повторил о том, что его можно использовать».

Академик Павел Юдин. Фото: Валентин Мастюков, Валентин Черединцев / Фотохроника ТАСС

Итак, судя по этому фрагменту записки, можно утверждать, что знакомство воронежских писателей со ссыльным Мандельштамом произошло еще за месяц до письма Юдина, а организовал встречу поэт Покровский. Примечательно, что, едва познакомившись, воронежские писатели сразу же кинулись звонить в НКВД, дабы сообщить о произошедшем.

Далее Подобедов подробно рассказывает, как после письма Юдина писатели начали «привлекать» Мандельштама к консультационной работе. «Но тут все мы допустили ошибку, — сокрушается редактор «Подъема», — мы стали давать ему вещи товарищей из актива. Он поодиночке раскритиковал Кретову, Пескова, Булавина, Сергеенко. А так как по взглядам своим он не верит не только в массовое литературное движение, но и вообще в советскую литературу, и даже некоторых классиков за писателей не считает (напр., Тургенева И.С.), то, естественно, каждого из наших товарищей расшиб поодиночке, всеми средствами ораторского искусства добиваясь, чтобы критикуемый автор «уразумел» свою беспомощность и перестал верить в свои силы. Веры он ни в ком не убил, но переполох внес, все почувствовали, что в наши ряды проник классовый враг, стали сигнализировать. Тогда Александр Владимирович Швер созвал партгруппу Союза писателей, где была выработана общая линия для отпора этому новоявленному «критику».

Все это произошло в течение недели, фронт был выправлен, обсуждение произведений стало проводиться исключительно на собраниях Союза писателей. И уже на первом же после партгруппы собрании был дан единодушный отпор Мандельштаму».

В 1991 году Павел Нерлер опубликовал письмо секретаря партгруппы Воронежского ССП Ст. Стойчева в Правление ССП СССР от 28 сентября 1936 года. Там, в частности, говорится: «С Мандельштамом дело обстояло и обстоит так: осенью 1934-го он явился к тогдашнему председателю Союза писателей т. Шверу с просьбой предоставить ему возможность принимать участие в работе воронежского Союза писателей. Швер дал согласие и даже взял Мандельштама на должность литературного консультанта при ССП. Однако скоро обнаружилось, что Мандельштам совершенно неспособен к работе с начинающими авторами».

Что ж, докладная записка Подобедова раскрывает подоплеку этой «неспособности»:

оказывается, воронежские литераторы просто не смогли пережить квалифицированный разбор собственного творчества. Увы, личную обиду они тоже мгновенно перевели в политическую плоскость.

«Причины, по которым выслан Мандельштам, нам не были известны до середины декабря, — продолжает свое послание Подобедов. — Сказал нам тов. Швер, и когда мы узнали, за что он был выслан — а он выслан за гнуснейшее контрреволюционное стихотворение, — то в каждом из нас поднялась такая ненависть и такое отвращение, что противно стало встречаться с ним (а он приходит к нам ежедневно), он вызывает в нас гадливость. И вот мы не понимаем, зачем нам говорят, что мы должны создавать ему условия, помогать и т.п.? Всякий, кто знает литературный путь Мандельштама, отлично понимает, что никакого серьезного перерождения от него ожидать нельзя, и за время пребывания его в нашей литературной организации мы видим, что с его стороны никаких серьезных попыток к перевооружению не проявлено. Да и как их можно ожидать от субъекта, который на протяжении двух с половиной десятков лет был оголтелым буржуазным идеологом, мимо которого прошли без всякого влияния Октябрьская революция, Гражданская война, социалистическое строительство? У него мозги уж залубенели окончательно».

Прервем цитирование. Если Подобедов не врет, получается, что до самого конца 1934 года о стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны…» среди воронежских литераторов знал только Швер. Откуда — можно лишь догадываться. В том же 1934-м Швер был делегатом на двух главных съездах года — XVII съезде партии и I съезде Союза писателей. На каком-то из них он об этом стихотворении и услышал. При этом Мандельштаму, попавшему в беду, Швер помогал до последнего: фактически именно он организовал ссыльному поэту ту самую «жизнь без лишений», о которой Мандельштам писал отцу. Позже сменивший Швера на посту председателя Воронежского ССП Стойчев доложит в Москву: «Правление ССП в разное время выдало Мандельштаму (еще при Швере) около тысячи рублей». При самом Стойчеве такого уже не было.

Важную информацию содержит и та часть докладной записки Подобедова, в которой он дает характеристики и другим «чуждым» литераторам из окружения поэта.

«Надо сказать, что Мандельштам не одинок, — пишет Подобедов. — Его всячески поддерживают Калецкий и Покровский (последний не член союза). Больше того, я склонен думать, что Калецкий играет своеобразную роль возбудителя идеалистических, буржуазных взглядов Мандельштама, так как Калецкий сам весьма часто скатывается к идеализму. Почти весь наш актив ненавидит органически. Мы ему платим подобной монетой и сторицей».

Мандельштам был не один, а в компании с другими «троцкистами» — Калецким, Покровским, Стефеном и Айчем: «Все они считают себя за «соль земли», за носителей культуры, а нас за людей никудышных, о чем ведут разговоры даже в стенах комнаты Союза писателей и редакции, разумеется, в наше отсутствие. Один подобный разговор был услышан нашим техническим работником тов. Соколовой, которая и передала его нам».

Примечательно, что если о доносе «технического работника тов. Соколовой» Подобедов пишет с явной гордостью, то о доносе Мандрыкина, по сути, положившем начало травли ссыльных литераторов, — с нескрываемой обидой первооткрывателя, заслуги которого присвоил другой: «…т. Мандрыкин в заявлении выставляет себя в качестве разоблачителя «чуждых», «собравшихся вокруг журнала» <…> и спасителя журнала и Союза писателей.

Памятник Осипу Мандельштаму. Фото: Википедия

Но в действительности все происходило совсем иначе. И журнал, и Союз писателей знали всех чуждых и ни от кого этого не скрывали, а, наоборот, ставили в известность все организации и учреждения, которым надлежит следить за поведением чуждых (выделено мной. — Д. Д.). А в целях мобилизации сил для отпора задолго до партийного собрания вопрос был обсужден на партийной группе Союза писателей. И, наконец, на самом партсобрании 23 декабря, на которое ссылается т. Мандрыкин, дело происходило не так. Первым о группе ссыльных контрреволюционеров заговорил Александр Владимирович Швер, затем выступил я, подробно расшифровав идеологическое лицо каждого контрреволюционера в отдельности, а Мандрыкин выступил после нас и повторил то, что сказали мы.

А потом выдает себя за главного разоблачителя и спасителя».

Наконец, Подобедов посвящает Варейкиса в планы провокации, придуманной против Мандельштама и его коллег: «Никому из нас нельзя сделать упрека… в том, что мы не понимаем создавшегося тяжелого положения. Тяжелого в том отношении, что вся эта свора — Стефен, Мандельштам, Айч, Калецкий доставляет массу хлопот и отнимает немало времени. Мы, например, разработали план такой, чтобы разгромить их в открытом бою. С этой целью будет устроен вечер, посвященный разбору теорий акмеистов. Они, конечно, ввяжутся в драку и тогда мы им покажем, что если советская власть и дает им право говорить, то отнюдь не для того, чтобы проводить свои враждебные взгляды».

Ну а заканчивает свою докладную записку Подобедов на бодрой оптимистической ноте: «Никогда еще писатели нашей области не работали с таким энтузиазмом и упорством, как сейчас, и никогда в их рядах не было такого единства, как в настоящее время. 1935 год обязательно станет богат новыми произведениями, написанными писателями нашей области. И мы, безусловно, крепки перед лицом классового врага, крепки прежде всего Вашей постоянной помощью, Вашей дружеской поддержкой, крепки непоколебимой решимостью всегда и везде все силы свои положить на борьбу за генеральную линию партии, за великое дело гениального и любимого Сталина»…

Без «Подъема»

Доклад об акмеизме Мандельштам прочел 3 февраля 1935 года. Это тогда он назвал акмеизм тоской по мировой культуре…

Как и задумал Подобедов, провокация, затеянная против ссыльных литераторов, достигла своей цели: «чуждых» лишили средств к существованию. «…После вечера об акмеизме… Мандельштам несколько раз обращался в правление с просьбой о ходатайстве перед Москвой об оказании ему медицинской помощи; просился на Минский пленум; вообще всячески старался добиться, чтобы правление в каких бы то ни было формах встало на путь реабилитации его перед Советской общественностью. Правление ограничилось посылкой сведений о состоянии здоровья Мандельштама в Литфонд СССР, куда Мандельштам писал заявление о предоставлении ему места на курорте. Что же касается других неоднократных притязаний Мандельштама, то правление неизменно и решительно отклоняло их», — докладывал в 1936 году генеральному секретарю Союза писателей СССР В.П. Ставскому новый руководитель воронежских писателей С.А. Стойчев.

Прежний руководитель — Швер — покинул Воронеж в марте 1936 года. Его партийный покровитель Варейкис был переведен на работу в Сталинград, где возглавил крайком партии, и вся свита подалась вслед за хозяином. Уехал не только Швер, но и его главный конкурент в борьбе за пропагандистский бюджет Воронежской области — Алексеев, так что дальнейшие отношения они выясняли уже на берегах Волги. Полагаю, они так и не помирились, потому что, когда в январе 1937-го Варейкиса перевели на работу в Хабаровск, на Дальний Восток с ним отправился уже один Швер, а Алексеев остался в Сталинграде.

Осенью всех их дружно арестовали: Алексеева — 28 сентября, Швера — 3 октября, Варейкиса — 10 октября. А в 1938-м в такой же последовательности расстреляли…

После отъезда из Воронежа Варейкиса партийным руководителем области стал Рябинин. С профессором местного пединститута Стойчевым они дружили семьями, что, собственно, и объясняет причину, по которой никак не проявивший себя в литературе вузовский филолог стал и во главе педагогического института, и во главе воронежской писательской организации. И Рябинина, и Стойчева арестовали в августе 1937-го, а в начале 1938-го — расстреляли.

Мандрыкина, автора злополучного доноса на ссыльных литераторов, с которого началась финальная полоса их злоключений, тоже арестовали, произошло это в июне 1938-го. Он активно сотрудничал со следствием, да и пик Большого террора уже был пройден, поэтому получил мягкий по тем временам приговор — 10 лет тюрьмы. Откуда он, впрочем, не вернулся.

Его начальник по обллиту Бабашев, переславший донос Мандрыкина на ссыльных литераторов в Москву, в 1937 году сам был обвинен в «протаскивании троцкизма». Его дело передали на рассмотрение в райком ВКП(б): исключать из партии не стали, но с должности сняли, после чего он просто исчез из Воронежа…

Всех героев этой истории пережил Подобедов. Он ходил по земле долго, почти век — 96 лет, и совершил еще немало подлостей.

Реакция Варейкиса на его докладную записку неизвестна, но вот когда 15 марта 1935 года руководителя Воронежской области наградили орденом Ленина, Подобедов поздравил его в числе первых, и это его поздравление «Коммуна» напечатала на первой полосе:

«Товарищу Варейкису.

От всей души поздравляю Вас с получением высшей награды — ОРДЕНА ЛЕНИНА.

Великое счастье для большевика получить высокую оценку от руководящих органов страны социализма. Счастье это тем более должно быть для Вас полным, что оно радостно разделяется тысячами Ваших соратников и миллионами трудящихся. Хочется сказать Вам много теплых, хороших слов.

Желаю бодрости и здоровья, крепко жму Вашу руку!

С коммунистическим приветом М. ПОДОБЕДОВ».

Кто ж тогда знал, что уже в следующем номере газеты будет сообщение об отъезде тов. Варейкиса «на новую боевую работу»! А когда через некоторое время Варейкиса арестовали, Подобедов стал активно содействовать органам в выявлении его клевретов. С его подачи Ставский докладывал в Комитет партийного контроля: «Тов. Подобедов из Воронежа сообщает, что в августе 1934?г. на банкете в частной квартире писатель Панферов провозглашал Варейкиса гением, утверждал, что тот обязательно должен быть в Политбюро, «в общем, усердно стряпал вождя»…

Окончательно «отсечь от журнала» Мандельштама, впрочем, не получилось. В первом номере «Подъема» за 1935 год, невзирая на докладную записку редактора Подобедова, была помещена рецензия ссыльного поэта на сборник «Дагестанская антология: аварцы, даргинцы, кумыки, лаки, лезгины, тюрки, таты, ногайцы». Номер был подписан в печать 17 февраля, поэтому указать имя автора полностью после всех скандалов редакция не решилась: под текстом стоит лишь инициал «М.». Полагаю, что решение об этой публикации принял все тот же руководитель воронежских писателей Швер: выпускающим редактором номера была Клавдия Каледина — молодая журналистка «Коммуны», ставшая к тому времени женой Швера.

Невероятно, но Мандельштам опубликовался в «Подъеме» в том же 1935 году еще дважды и уже после отъезда Швера! Рецензии «воронежского узника», подписанные инициалами «О. М.», появились в №5 и 6, когда выпускающим редактором «Подъема» был Борис Песков, которого Мандрыкин в своем доносе тоже включил в «чуждую группу» авторов журнала…

В том же 1935 году «Подъем» закрыли. Издание журнала возобновили только после ХХ съезда, когда всех причастных к этой истории реабилитировали.