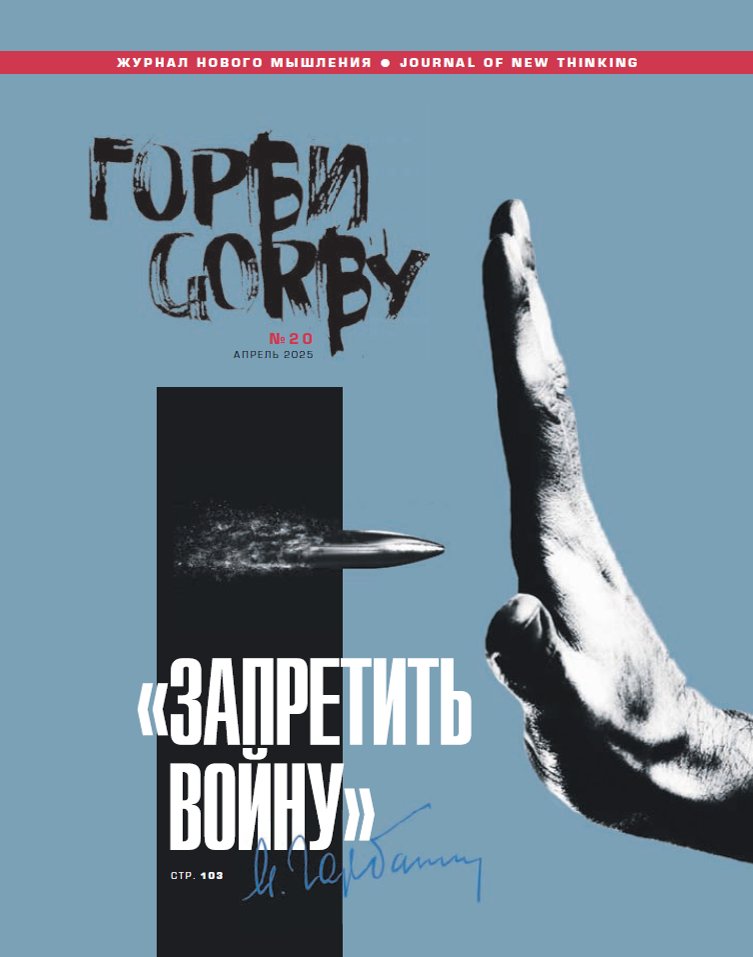

Кадр из фильма «Комиссар»

Фильм Аскольдова, запретные романы Гроссмана и Рыбакова томились на полке, находились под прямым арестом и домашним арестом двадцать лет и более. А потом стали достоянием поколения перестройки, наследников по прямой «Детей Арбата».

Известна история — отнюдь не легенда, — согласно которой, главный партийный идеолог Михаил Андреевич Суслов действительно сказал Василию Гроссману при личной встрече, что роман «Жизнь и судьба» может быть опубликован только через 200–300 лет. Но тот же Суслов, по рассказу режиссера Александра Яковлевича Аскольдова, спас от сожжения (в буквальном смысле) пленку его легендарного фильма «Комиссар» по рассказу Гроссмана «В городе Бердичеве». Однажды Аскольдову позвонил помощник Суслова и сообщил мнение верховного жреца по поводу одного из эпизодов картины. И добавил: «Только учтите, что Михаил Андреевич ваш фильм не смотрел». Разумеется, «не смотревший» фильм секретарь ЦК не разрешил выпускать «Комиссара» на экран. Аскольдов исступленно годами боролся за свой арестованный фильм и пробивался в самые высокие кабинеты. Как рассказывал сам режиссер, грубоватый завотделом пропаганды ЦК Владимир Степаков дико наорал на него, а потом, по-мужски обняв, сказал: «Неужели ты не понимаешь, что при нашей жизни фильм не выйдет?» Система была сильнее ее все на самом деле понимавших верных солдат.

Триста лет спустя

Итак, 200–300 лет для гроссмановской «Жизни и судьбы»; «никогда» для «Комиссара» по рассказу того же Гроссмана; нескончаемая история с романом «Дети Арбата» начиная с 1965 года, когда с Анатолием Рыбаковым «Новый мир» заключил договор и в двенадцатом номере за 1966-й на последней обложке анонсировал публикацию на 1967-й. (Альберт Беляев, завсектором литературы ЦК, — Рыбакову: «О Сталине мы будем публиковать художественные произведения тогда, когда из жизни уйдет все наше поколение».)

Роман Рыбакова, о котором в восторженной тональности, что бывало редко, отзывался Александр Твардовский («Дети Арбата»… с ними уже ничего не сделают, они свое возьмут»), увидел свет в 1987-м.

«Комиссар», снятый в 1967-м и почти сразу арестованный, впервые был показан двадцать лет спустя. Роман «Жизнь и судьба», изъятый то ли из сейфа «Знамени», то ли «Нового мира» и арестованный КГБ в 1961-м, был опубликован в 1988-м.

Чтобы дамбу запретов, рассчитанных в буквальном смысле на столетия, прорвало, потребовалось более двадцати лет. Именно так срифмовались жизнь и судьба знаковых романов и фильма перестройки. Ленты, которая наряду с «Покаянием» Тенгиза Абуладзе стала символом интеллектуального и морального раскрепощения страны.

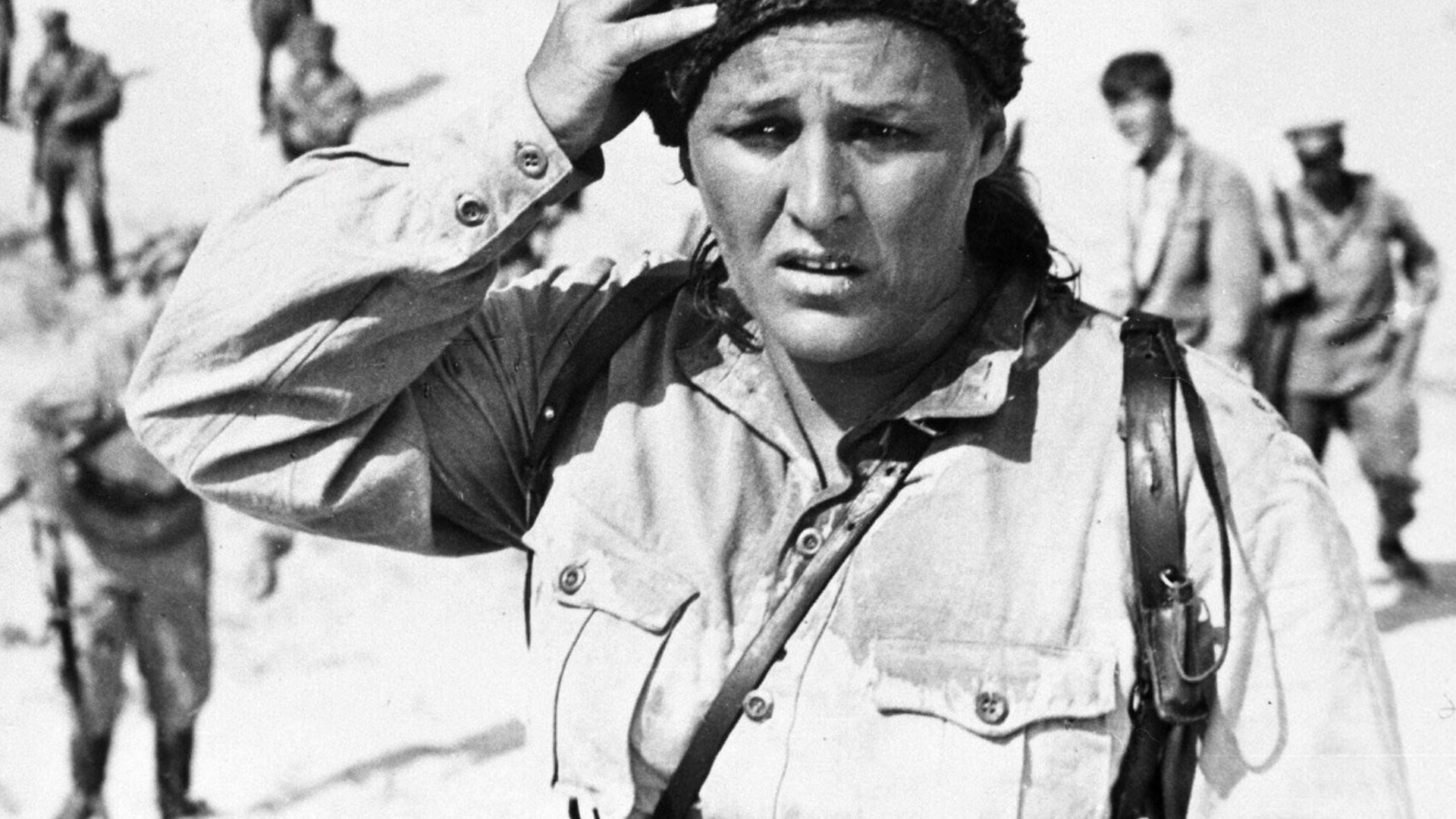

Кадр из фильма «Комиссар»

Пали все сурово насупленные запреты и подло стеснительные недоговоренности советской власти — от бережно хранимого сталинизма, основы основ режима, до самого упоминания трагедии еврейского народа.

Фильм Аскольдова всем своим пафосом и смыслом утверждал: евреев уничтожали именно за то, что они евреи,

— тот самый тезис, против которого насмерть стояла советская власть, как в мемориальной политике (вспомнить хотя бы уклончивые формулы памятных знаков Бабьего Яра и иных мест массового уничтожения), так и в литературе и искусстве («Тяжелый песок» того же Рыбакова был жестко цензурирован — хотя евреев из этой «песни» не выкинешь).

Раскрепощение ума и освобождение душ происходило, прежде всего, через литературу, искусство, кино, театр, историю, философию, СМИ. Да, перестройка — это политика и экономика. Бытие определяло сознание. Но потом сознание вопреки марксовым законам стало определять бытие. Подлинная свобода и пробуждение совести пришли не со стороны марксистского базиса, а со стороны надстройки, области духа и мысли.

Возвращение запрещенного, раскрытие тайного, возрождение непрочитанного и скрывавшегося. Оттепель Хрущева сподвигла талантливых людей на создание и попытки обнародования свободных — конечно, в рамках социалистического выбора, но невольно отменявших его — произведений. А система выпустить их в свет не только не могла, но и заточила в архивах, чудом не уничтожив. Рукопись «Детей Арбата» Рыбаков тоже хранил у надежных знакомых, особенно после того, как экземпляр был случайным образом изъят на границе у иностранца, который взял ее по глупости с собой дочитать. Текст не передавался для публикации на Западе — Рыбаков категорически стоял за то, чтобы роман был опубликован на родине, но кто же в это в те годы мог поверить…

И вот потребовалось двадцать лет и более, чтобы знаковые тексты и ленты были выпущены из-под ареста и реабилитированы.

«Мы — народ»

Перестройка разворачивалась по законам единства времени и места. При этом ее жанровое своеобразие проявлялось именно в смешении жанров и видов искусств. Они все шли единой массой, единым строем. Так что жадному до новой жизни потребителю приходилось получать, переживать и понимать все сразу: кино, публицистика, запретные истории и романы, поэзия шли нерасчленимым строем. Толстые и тонкие журналы, газеты, топорщившиеся из почтовых ящиков, сборники, киноэкраны, транзисторы с разворачивавшимися в режиме реального времени драмами судьбоносных дискуссий.

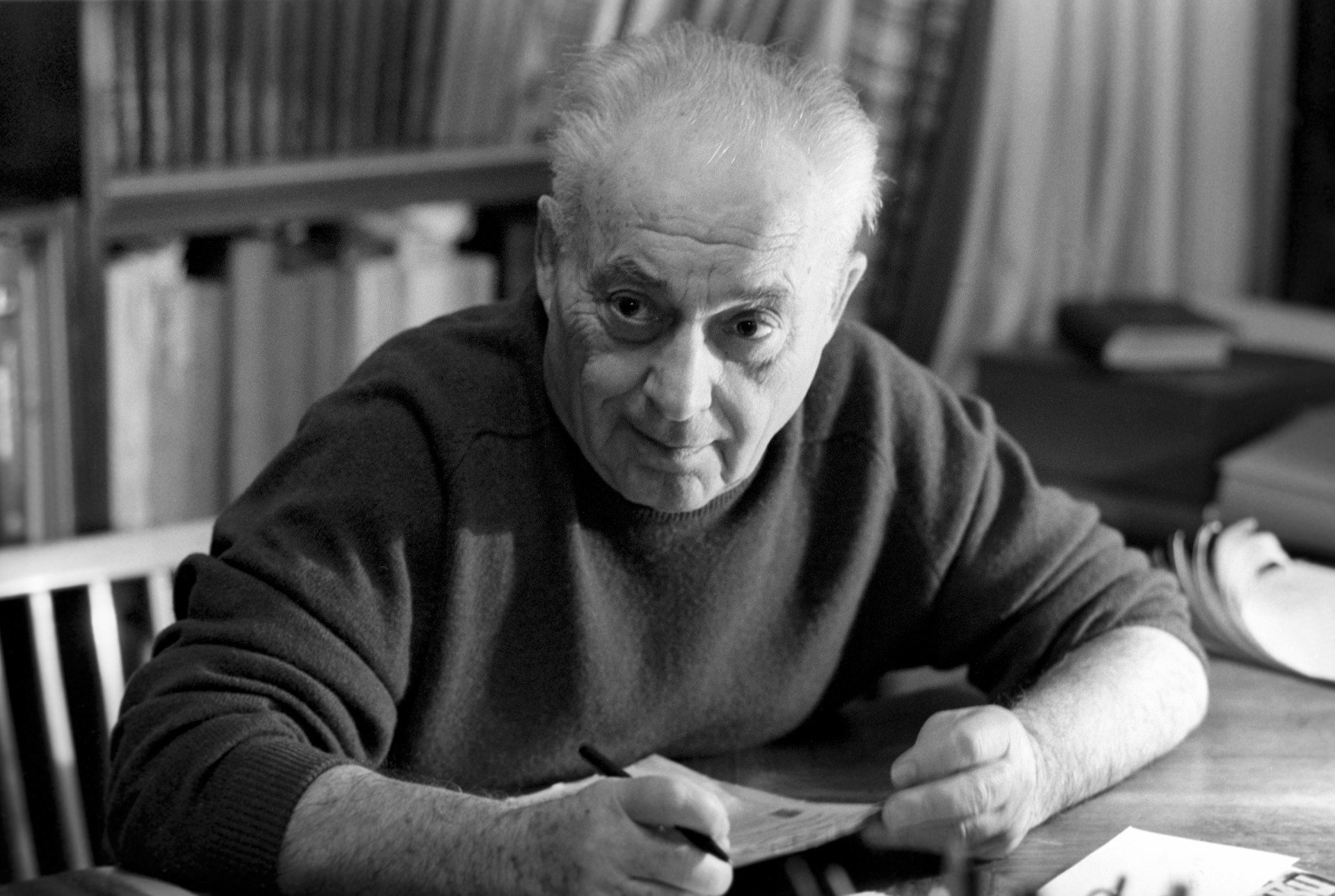

Анатолий Рыбаков в своем кабинете. Фото: Валентина Соболева /Фотохроника ТАСС

Все это было неразделимо — «дети Арбата», те самые шестидесятники, были одновременно на подмостках и в партере, на экране и в зрительном зале, с «Новым миром», «Московскими новостями», «Огоньком» в руках. И снова самым причудливым образом рифмовались жизнь и судьба — например, «Новый мир» оттепели возвращался бумерангом «Новым миром» перестройки. Спустя почти те же самые двадцать лет, чуть меньше двадцати.

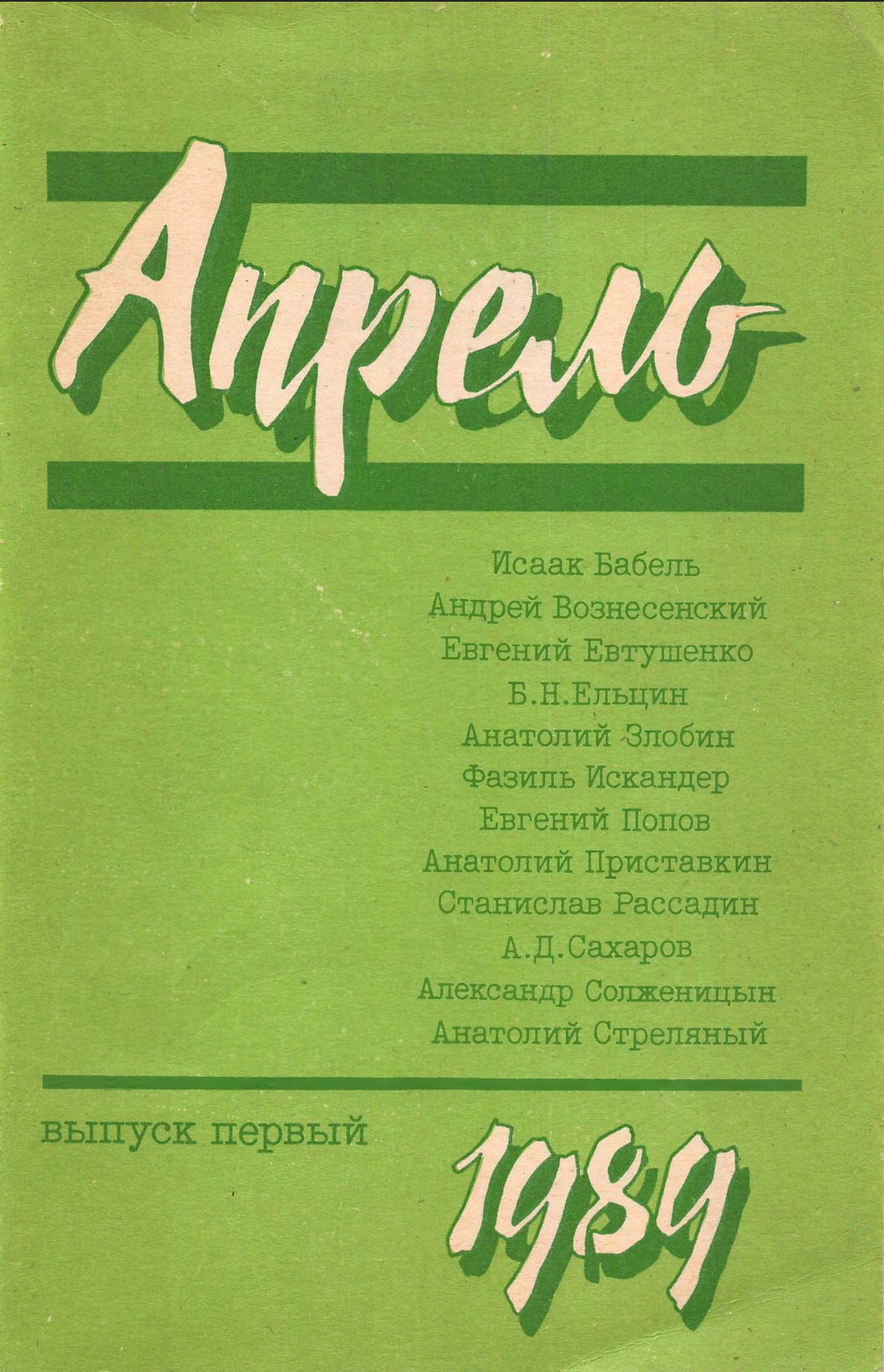

В 1989-м был образован комитет «Писатели в поддержку перестройки», он же «Апрель», в программном Обращении которого было сказано: «Советский человек распрямляется. Гласность и демократизация возвращают ему потерянное достоинство… Он верит свободному печатному слову, языку сцены, музыки, живописи… Деятели искусства и науки — законные претенденты на высокое звание русского интеллигента. Мы не должны быть ни с народом, ни для народа. Мы — народ». Такие слова, вполне справедливые, могли быть сказаны только в перестройку. И, что характерно, от лица московских писателей, констатировавших падение авторитета бюрократического Союза писателей.

Объединение «Апрель» выпустило двухсоттысячным тиражом альманах «Апрель» — этакий журнал журналов. Он открывался, обозначая четкую связь времен, ту самую двадцатилетку, стихотворением Евгения Евтушенко «Танки идут по Праге». И другим, значительно менее известным, 1972 года, «Возрождением»:

Есть русскость выше, чем по крови:

как перед нравственным судом,

родившись русским, при погроме

себя почувствовать жидом.

И дальше — вот она симптоматика времени: стихи и проза перемежались политическими манифестами и заявлениями. Вот предвыборная платформа Андрея Сахарова, следом — рассказ Фазиля Искандера, стихи Андрея Вознесенского. Здесь же и Бабель, и Солженицын, и Юнна Мориц, и Евгений Попов. Дальше — изложение речи Бориса Ельцина под заголовком «Полумерами не обойтись», публицистика Анатолия Стреляного, рассказы молодых авторов…

Все, в сущности, родом из двадцатилетки молчания и запретов. Потому и чрезмерный иной раз пафос — оправдан.

Кадр из фильма «Комиссар»

Шестидесятые словно бы повторялись в новом изводе, столь же вдохновенно, иной раз с иллюзиями, но без свойственного эпохе двадцатилетней давности революционного романтизма. Хуциевские мальчики из «Мне двадцать лет» выросли, и их уже невозможно было обольстить по второму разу романтикой «комиссаров в пыльных шлемах», хорошим Лениным в противовес плохому Сталину и горбачевской формулой «революция продолжается». Поначалу и это приняли, но очень быстро перешли в следующую стадию осознания реальности и истории — без социалистического романтизма.

Весь этот вал обновления, осмысления, волна возвращения памяти, преодоления массовой амнезии не могли не привести к изменению массового сознания. А уже сознание стало отказываться, а затем и выпрастываться из бытия, присутствовавшего в жизни и судьбе не двадцать, а все семьдесят лет.

Перестройка социализма через перекройку сознания разрушила социалистическую и имперскую рамку. Империя стала разваливаться, пользуясь сусловскими терминами, на 200–300 лет раньше срока, запланированного Старой площадью.

Потому что «Дети Арбата», «Комиссар», «Покаяние» и многое другое вынудили нацию — не всю, но ее значимую часть — думать, чувствовать, испытывать изумление, горечь и стыд.

Империя держалась на скорбном бесчувствии. А именно его и не стало.

Стихотворение Евтушенко было опубликовано, наряду с документами «Апреля» и платформой Сахарова, под рубрикой Credo:

А новый Рим — необратимо

Пускай развалится в грязи.

Где на Руси паденье Рима —

Там возрождение Руси.

Не двадцать, но более чем тридцать лет спустя мы можем подтвердить правоту этих слов и строф. Потому что на наших глазах все пошло наоборот.