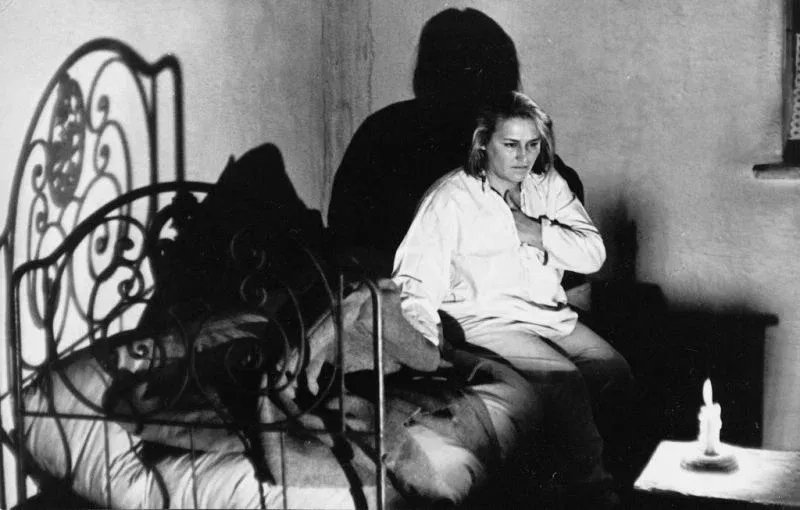

Кадр из фильма «Комиссар»

С начала о том, что видел собственными глазами.

Это было летом 1987 года в Белом зале Дома кино. В том самом Доме, с которым мы совсем недавно навсегда попрощались. И на том самом легендарном перестроечном Московском кинофестивале, куда приехали, кажется, все звезды мирового кино.

В Белом зале работал Профессиональный клуб кинематографистов — ПРОКК. И вот во время дискуссии, когда речь шла о фильмах, снятых с кинематографической «полки» за год, прошедший после V съезда Союза кинематографистов, на сцену поднялся немолодой человек в красной клетчатой рубашке. В президиуме сидел Элем Климов, в зале — Ванесса Редгрейв, Роберт Де Ниро, Джузеппе Де Сантис, цвет мирового кино. Незнакомый человек попросил у Климова микрофон и представился: Александр Аскольдов.

Он сказал, что много лет назад снял фильм, который тогда был запрещен. Фильм называется «Комиссар».

Поскольку выступление Аскольдова записано, процитирую его:

«Я сделал фильм о раковой опухоли человечества, о шовинизме. Шовинизм — главный враг нашей революции и нашего общества, но есть силы… в нашем обществе, которые мешают этот фильм увидеть даже в этом дискуссионном клубе. Я считаю, что это глубоко неверно. Я считаю, что это подрывает основы гласности и подрывает замечательные усилия… по реализации той великой программы, которую наметила партия и в меру своих сил пытается осуществить Союз кинематографистов. Я прошу, руководствуясь уставом дискуссионного клуба, дать мне возможность показать этот фильм на этом экране».

По тем временам это было совершенно необычно. Аскольдова окружили люди.

Он потом вспоминал, что председатель Союза кинематографистов Элем Климов шепнул ему: «А вы знаете, что Горбачев против вашего фильма?»

На следующий день сам Михаил Сергеевич встречался с гостями фестиваля, и писатель Габриэль Гарсиа Маркес спросил о «Комиссаре».

Что ответил Горбачев, не знаю, но спустя еще пару дней, 11 июля 1987 года, в том же Белом зале Дома кино при немыслимом стечении народа состоялся первый показ фильма. Могу засвидетельствовать: в креслах нас сидело по двое (сам так смотрел!), многие сидели на полу, кто-то — по краям сцены.

Тут же сообщили: только что принято решение о выходе «Комиссара» во всесоюзный прокат. Правда, потом выяснилось, что тираж определили «ограниченный» — 7 копий. То, что случилось дальше, хорошо известно, хотя поверить в это трудно.

«Арестованный» на два десятилетия «Комиссар» полетел по миру, завоевал десятки призов международных фестивалей на всех континентах,

получил «Серебряного медведя» в Берлине, удостоился специального торжественного показа в американском Конгрессе. В Западной Германии его признали «самым успешным русским фильмом на экранах ФРГ после Второй мировой войны». Британская энциклопедия включила Нонну Мордюкову в десятку лучших актрис ХХ века. Фильм до сих пор изучают в лучших киношколах мира.

Трагический парадокс истории в том, что «Комиссар» снят за 21 год до всех этих прекрасных событий.

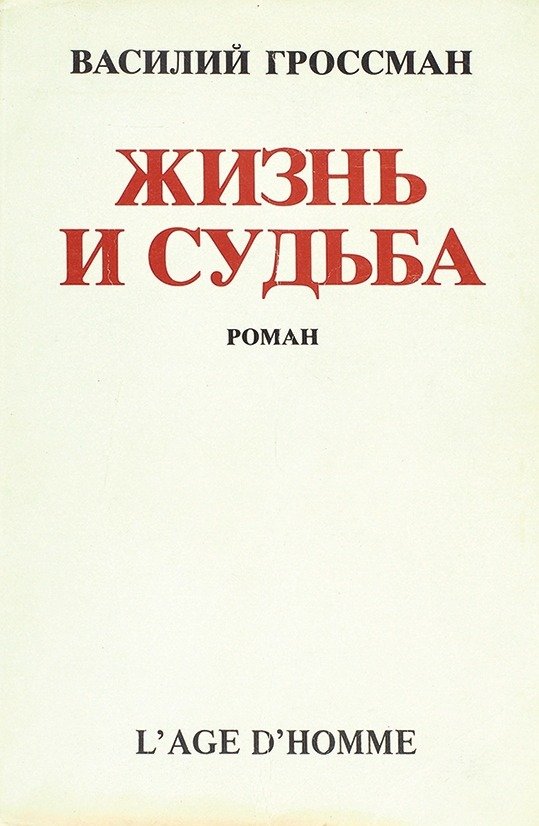

И в том еще, что вместе с романом Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» «Комиссар» стал символом непреложной истины: рукописи не горят. Ничто не исчезает бесследно, надо только иметь терпение и мужество пережить времена, когда рукописи и фильмы сжигают.

И еще одно поразительное совпадение: фильм «Комиссар» снят по рассказу «В городе Бердичеве», автор которого — тоже писатель Василий Гроссман.

Но обо всем по порядку.

Фигура Александра Аскольдова в советском кино — выдающаяся и трагическая. Он остался в истории как создатель одного-единственного фильма. Великого фильма, без всяких оговорок.

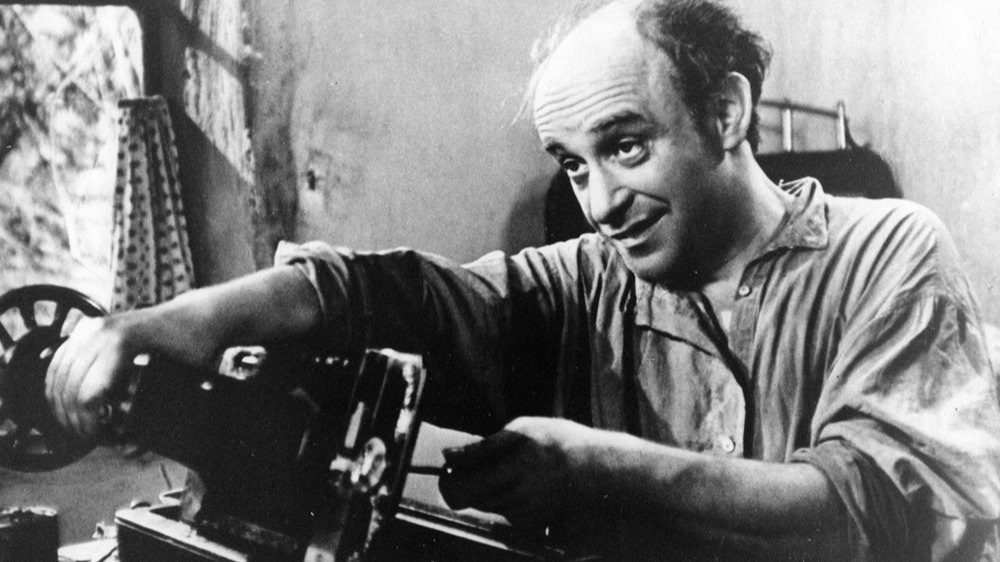

Александр Аскольдов. Фото: Сеанс

Его биография, наверно, типична для шестидесятника. Сын репрессированных родителей. Закончил филфак МГУ и аспирантуру Литинститута. Его диссертация посвящена драматургии Михаила Булгакова, что в те времена было совершенно уникально. Он нашел в телефонном справочнике телефон Елены Сергеевны Булгаковой, пришел к ней в дом, на долгие годы стал ее другом, получил доступ ко всем рукописям писателя.

В годы оттепели Аскольдов сделал блестящую чиновничью карьеру. Работал в Министерстве культуры, потом в Комитете по кинематографии. Был помощником министра культуры Фурцевой. От его решений зависели судьбы спектаклей, фильмов, и, например, будущий исполнитель главной роли в «Комиссаре» Ролан Быков познакомился с Аскольдовым при довольно драматических обстоятельствах. Аскольдов приезжал в Ленинград по заданию Минкульта «закрывать» поставленный Быковым спектакль «Якорная площадь» в театре Ленинского комсомола. Спектакль ему очень понравился, и решение городских властей о закрытии было отменено.

Аскольдов считал себя настоящим коммунистом. Хотя, конечно, он был идеалистом. После ХХ съезда партии искренне поверил в светлые идеалы. В то, что они могут воплотиться в жизнь. Тем больнее била его судьба. После того как хрущевская оттепель закончилась, он понял, что, оставаясь чиновником, уже не сможет сделать ничего полезного. И поступил на высшие режиссерские, на курс к Сергею Аполлинарьевичу Герасимову.

Фильм «Комиссар» должен был стать дипломной работой Аскольдова.

Поначалу он собирался делать совсем другое кино. Вместе с писательницей Александрой Бруштейн написал сценарий. Аскольдов дружил с великим актером Черкасовым, и тот должен был сыграть главную роль. Но Черкасов заболел.

Кадр из фильма «Комиссар»

Как-то к маме Аскольдова пришли в гости подруги. И одна из них рассказала, что прочитала рассказ писателя Гроссмана «В городе Бердичеве», написанный давным-давно. В 1934 году.

Здесь история делает поворот. Потому что жизнь и судьба Василия Семеновича Гроссмана удивительным образом зарифмовалась с жизнью и судьбой фильма «Комиссар», снятого по старому, почти забытому его рассказу.

Самого Гроссмана уже не было на свете. Писатель-фронтовик, военный корреспондент, он прошел войну и писал о ней. В моем детстве у нас на полке стояла книжка Гроссмана «За правое дело».

Тогда, в середине шестидесятых, никто не знал, что уже несколько лет рукопись последнего романа писателя — «Жизнь и судьба» — спрятана глубоко-глубоко, в секретных архивах КГБ.

Трагическая история одного из главных романов ХХ века широко известна. Нам важно сейчас, как история неразрывно соединила арестованную книгу и будущий фильм. Прошила их общей судьбой.

Аскольдов перечитал рассказ «В городе Бердичеве» и быстро написал по нему сценарий. Это не было дословной экранизацией. В одном из интервью он говорил: «Я не вижу чужую прозу на экране. Мне нужно обязательно увидеть сон, и тогда я знаю, что я это сочиню. Я увидел… сон о комиссаре».

Сценарий «Комиссара» — это действительно сон.

В довоенном рассказе Гроссмана, разумеется, не было, да и не могло быть провидческой сцены «Проход обреченных», когда герои фильма, жители Бердичева и, кажется, все евреи мира с нашитыми на одежде желтыми звездами идут в гетто. Не было страшной игры маленьких детей в погром. Не было и многого другого, что превращало будущий фильм из бытовой истории в монументальное, эпическое сновидение. Да и сами фигуры главных героев, жестянщика Ефима Магазаника и его жены Марии, красного комиссара Клавдии Вавиловой вырастали до библейских высот.

Кадр из фильма «Комиссар»

Текст Гроссмана был бытовым. Сценарий Аскольдова далеко-далеко выводил историю из пространства социалистического реализма. Он превращал в грандиозную фреску эту странную, но все-таки житейскую историю о том, как красный комиссар Вавилова в разгар Гражданской войны родила сына в еврейской семье, а потом, бросив его, снова отправилась в бой. Историю о том, зачем человек приходит на белый свет. О том, что мир самого обыкновенного человека, его быт, уют или неуют для мироздания важнее высоких идеалов, важнее боя, даже если бой последний и решительный.

О том, что жизнь человека важнее самого интернационального интернационала.

И еще: в отличие от рассказа «В городе Бердичеве», сценарий и будущий фильм не оставляли никакой надежды. Понятно было, что все его герои, включая всю огромную семью Магазаников, обречены погибнуть в разгоревшихся на земле пожарах ХХ века.

Аскольдов был убежденным коммунистом, и вряд ли он закладывал в свой текст такие крамольные, по сути, «контрреволюционные» мысли.

Но он был честным, порядочным человеком, верившим в светлое будущее. И будущий фильм «приснился» ему, как верующим людям снятся святые сны.

«Мне казалось, что я сниму этот фильм, и на следующий день люди станут жить по-другому — нравственнее, честнее, благороднее, — признавался много лет спустя Аскольдов. — Иначе не взялся бы за этот материал».

Совершенно удивительно, что сценарий удалось запустить на студии имени М. Горького. Но приближалось 50-летие Октябрьской революции. К тому же великий режиссер Сергей Герасимов, чей авторитет в кинематографе был непререкаем, взял своего ученика под опеку. Всю жизнь до последнего часа Аскольдов говорил: если бы не помощь Герасимова, не его красноречивое заступничество, эту картину никогда бы не запустили.

Хотя крамолу почувствовали с самого начала. Причем все инстанции — от студийных до самых вышестоящих.

Вот, например, отзыв на сценарий Виктора Сытина, заместителя главного редактора Главного управления художественной кинематографии:

«Получили мрачный сценарий: во всяком случае, дающий основания думать, что фильм получится трагедийный, дегероический!

Образ Вавиловой огрублен репликами ее («несет жеребятину» — выражение, характерное для нее, — у Гроссмана этого нет).

В качестве «злой» стороны действуют «поляки». Нужно ли? Сомневаюсь очень.

Роды показываются натуралистически…

Действие развивается слабо.

Думаю, запускать в таком виде не следует.

В. Сытин».

Переписка выше- и нижестоящих инстанций по поводу переделок и правок сценария фильма «Комиссар» — чтение увлекательное. Она продолжалась в течение всего времени съемок.

Аскольдов тем временем работал. Увлеченно и трудно. Тяжелейшая киноэкспедиция в Южную Украину, в те места, где реально происходило действие рассказа Гроссмана. Съемочную группу на «непроходной» сценарий собирали по остаточному принципу, и часть кинематографической команды по своей пестроте и анархичному поведению временами напоминала проходившие когда-то этими местами отряды Махно.

К счастью, рядом с Аскольдовым был один из лучших операторов студии Горького Валерий Гинзбург, брат Александра Галича. Был замечательный художник Сергей Серебреников. Созданный ими черно-белый мир «Комиссара» каждым эпизодом, каждым кадром выводит картину в бесконечность, в космос.

Божественную трагическую музыку написал Альфред Шнитке.

И конечно, актеры. Аскольдов рассказывал: когда писал сценарий, понимал, что Клавдию может сыграть только Мордюкова. Вот такая женщина-памятник, большая, ни в чем не сомневающаяся, уверенная в грядущем согласии трудовых людей, и вдруг — растерянная, с ответственностью не за «весь трудовой народ», а за одного-единственного плачущего, но своего ребенка. Почувствовавшая обреченность. Ведь это именно ей, комиссару Клавдии Вавиловой, приснится страшный сон-предчувствие. Это именно она увидит, как идут на смерть и приютившие ее Магазаники, и ее собственный ребенок.

Кадр из фильма «Комиссар»

Работалось с Нонной Викторовной трудно, и «режиссерской крови» она, по словам Александра Яковлевича, попила достаточно. Но оно того стоило.

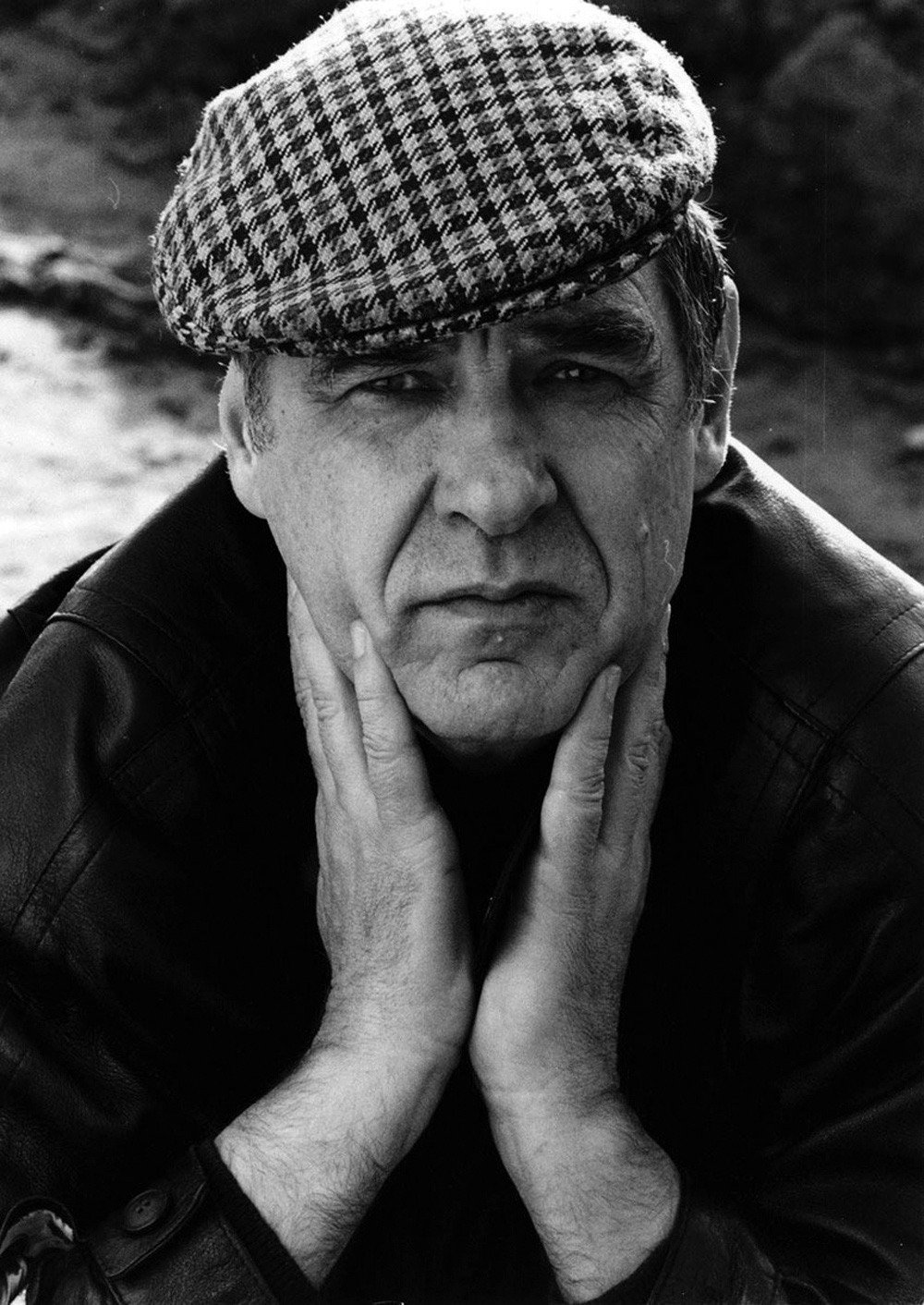

С Шукшиным у Аскольдова были дружеские отношения. Режиссер встретил его в коридоре киностудии: «Вася, сыграй у меня». Шукшин попросил запереть его в соседней комнате, чтобы спокойно прочитать сценарий. И согласился сразу. По словам Аскольдова, не было у картины сторонника и защитника вернее, надежнее Василия Макаровича.

Труднее всего оказалось найти жену Магазаника. Пробовались многие известные актрисы, и в конце концов режиссер остановил свой выбор на совсем юной киевлянке Раисе Недашковской. Она, правда, не очень нравилась партнерам, режиссера уговаривали отказаться от нее или хотя бы передать часть ее реплик персонажу Быкова. Она, конечно, не была опытной актрисой, но Аскольдов разглядел очарование, пластику, обаяние и что-то еще, что не дает отвести глаз от экрана.

Кстати, спустя десятилетия и Аскольдов, и Быков самой любимой своей сценой в фильме «Комиссар» называли ту, где Ефим моет ноги своей Марии. В отечественном кино это одна из самых пронзительных сцен, где все сказано о любви. Почти без слов.

Ролан Быков сначала наотрез отказался сниматься. Потом, по его словам, вдруг вспомнил, как когда-то оказался на юбилее поэта Михаила Светлова и какое впечатление произвел на него Светлов. И решил, что вот такого еврея он мог бы, даже хотел бы сыграть. Позвонил Аскольдову. К тому времени актер на главную роль уже был утвержден, но Быков понимал: он «выиграет» любую кинопробу. Так и случилось.

То, что делает в фильме Быков, выходит далеко за рамки актерской профессии. Это именно сон. И в этом сне жестянщик Ефим, а никакой не артист Быков, живет в совершеннейшей гармонии со своей негармоничной, почти нищей жизнью.

Есть в фильме эпизод, который занимает 2 минуты и 40 секунд — почти 3 процента всего экранного времени. Два длинных плана — всего одна склейка. Ранним утром грязный оборванный Ефим Магазаник выходит во двор, зевает, справляет нужду, что-то сам себе загадочно пританцовывает, смачивает лицо парой капель из умывальника, вытирается рубахой, жует, складывает свой нехитрый рабочий инвентарь, целует ребенка, натягивает фуражку, открывает калитку, оборачивается и, прищурясь, смотрит прямо в камеру.

В картине есть несколько таких эпизодов, которые выводят повествование из бытового в космическое. Вне времени и пространства. При этом сама реальность жизни сгущается, уплотняется, становится осязаемой.

Съемки продолжались, но параллельно в московских кабинетах нарастало раздражение. Потом возмущение. Первый донос поступил от раввина московской синагоги. Дальше начальники разных уровней, худсоветы разных инстанций смотрели отснятый материал и требовали бесконечных изменений, сокращений. Художественный руководитель фильма Сергей Герасимов как мог сдерживал этот поток, давая режиссеру возможность хотя бы закончить съемки.

Но дальше начался ад.

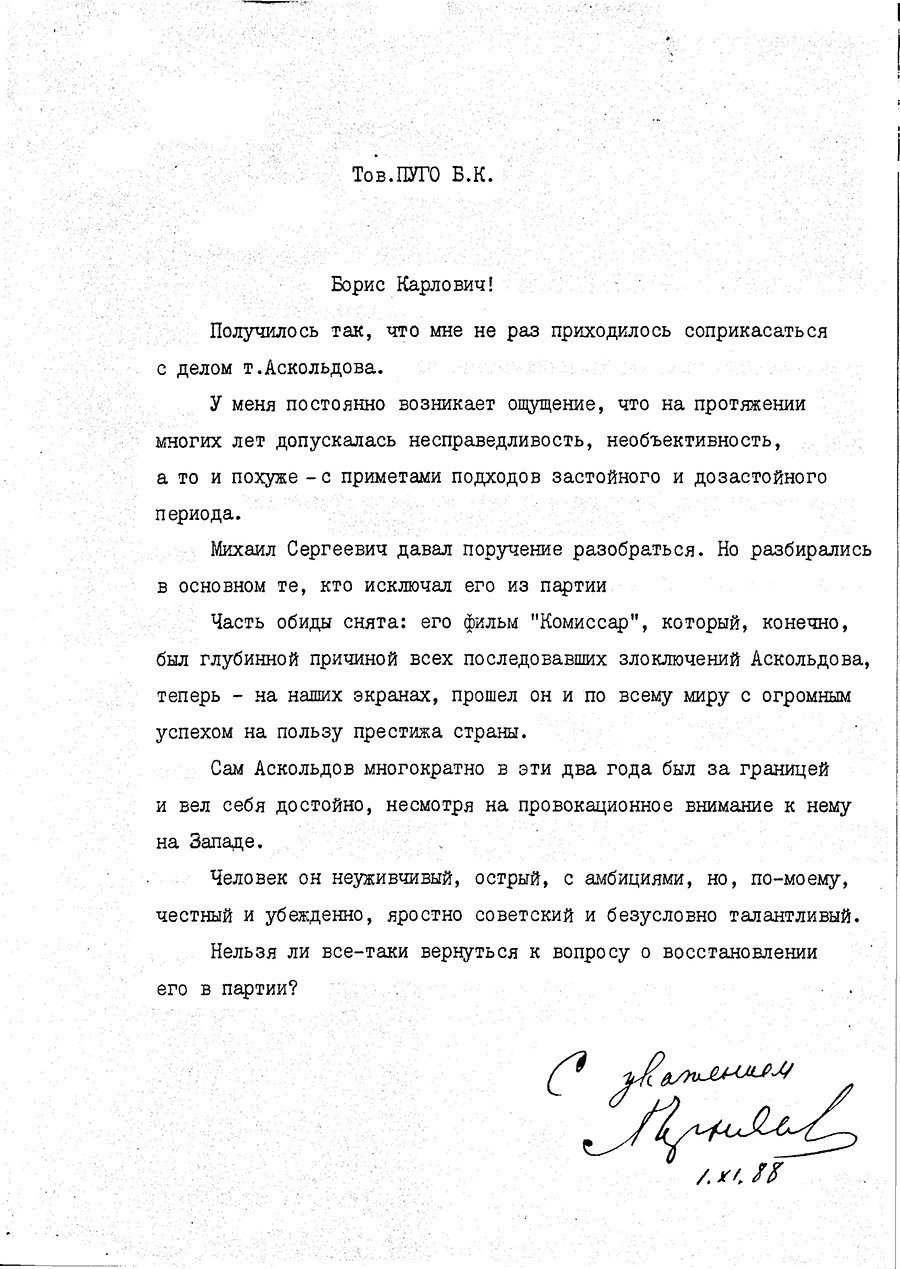

Докладная записка Черняева о деле Аскольдова. Скан

Когда сегодня читаешь письма, заключения, стенограммы и описания всех этих бесконечных худсоветов, очевидно, что и чиновники, и даже коллеги-кинематографисты так и не смогли сформулировать, почему им кажется вредным и неправильным фильм «Комиссар». Все соглашаются, что имеют дело с крупным, незаурядным явлением, с тем, что в советский кинематограф пришел очень талантливый человек. Но дальше… Говорят о «концепционной неясности авторской мысли, связанной с темой интернационализма и революции». Но, кажется, просто боятся произнести какие-то вещи вслух. Само словосочетание «еврейская тема» для них табу. И понятно, почему последний пункт в заключении по черновой сборке фильма, подписанной директором студии Г. Бритиковым, такой: «Вызывает возражения правомерность авторского художественного «выхода» в будущее (эпизод прохода обреченных и гетто. Поэтому их следует также исключить из фильма)».

«Это такая сложная нравственно-этическая политическая конструкция, — вспоминал потом Аскольдов. — Я не подозревал, что она существует. Если бы вы знали, как против этой картины выступала вся еврейская часть студии Горького! С какой яростью! Какие доносы они на меня писали!»

Уже на коллегии Госкино режиссер Леонид Трауберг говорил о том, что он еврей, и именно поэтому не хочет видеть фильм о тяжелой судьбе еврейского народа. А кто-то говорил, что в лице комиссара Вавиловой оклеветан русский народ.

«Мне трудно поддерживать эту картину, потому что группа товарищей-евреев со студии Горького считает ее антисемитской», — писал председатель Комитета по кинематографии А. Романов.

«То есть, с одной стороны, я антисемит, — недоумевал Аскольдов, — с другой стороны, сионист, что в те времена было равнозначно понятию израильский фашист».

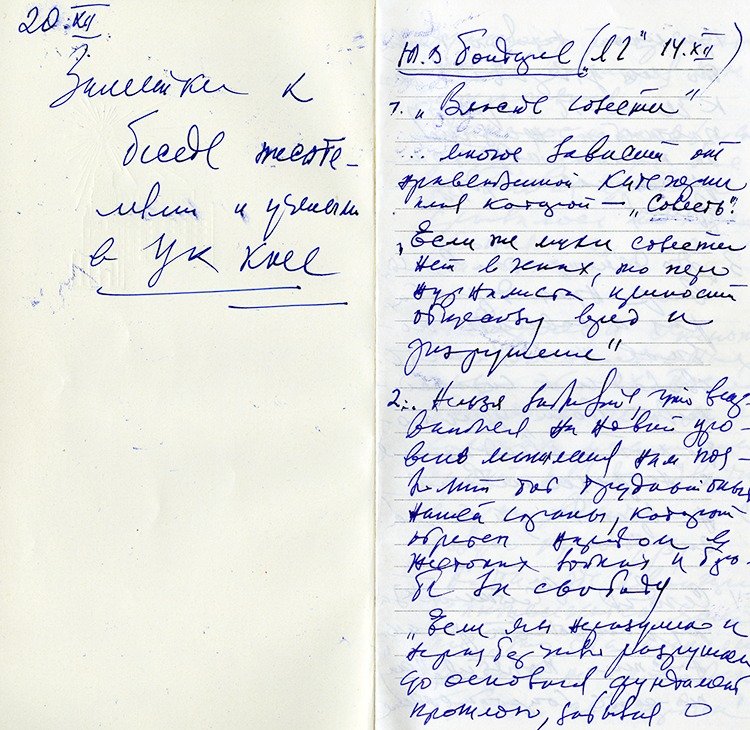

Заметки к беседе с писателями и учеными в ЦК КПСС

Но дело было, конечно, не только в «еврейской теме».

Режиссер Алексей Герман, друживший с Аскольдовым, называл его «верующим коммунистом» — коммунистом, верившим с коммунизм с человеческим лицом.

Александр Аскольдов снял фильм о том, что человеческое выше классового. Что жизнь новорожденного ребенка выше всех гражданских войн на свете.

Что крошечный мир обывателя может быть правильнее, «природнее», полезнее для мироздания, чем пафосный мир революционных борцов за диктатуру пролетариата.

Все посыпалось горным обвалом. С каждым следующим просмотром во все более вышестоящих инстанциях становилось очевидно, что судьба «Комиссара» решена.

Чиновники посчитали, что фильм опасен, он порочит революционные идеалы. Комиссар-женщина не может рожать, тем более если при этом ей помогают не коммунисты, а евреи.

Аскольдова били с особой жестокостью. Как бывшего «своего», ставшего «чужим». Как бывшего советского аппаратчика, «предавшего» свой чиновничий клан.

Василий Шукшин, самоотверженно защищавший картину на студийном худсовете, в какой-то момент не сдержался: «Мы думали, что о совести человеческой делаем картину, а вы…»

Грохнул дверью и ушел.

Шукшин, Мордюкова, Быков, Герасимов как могли защищали картину. Писал куда-то письма потрясенный «Комиссаром» Георгий Товстоногов.

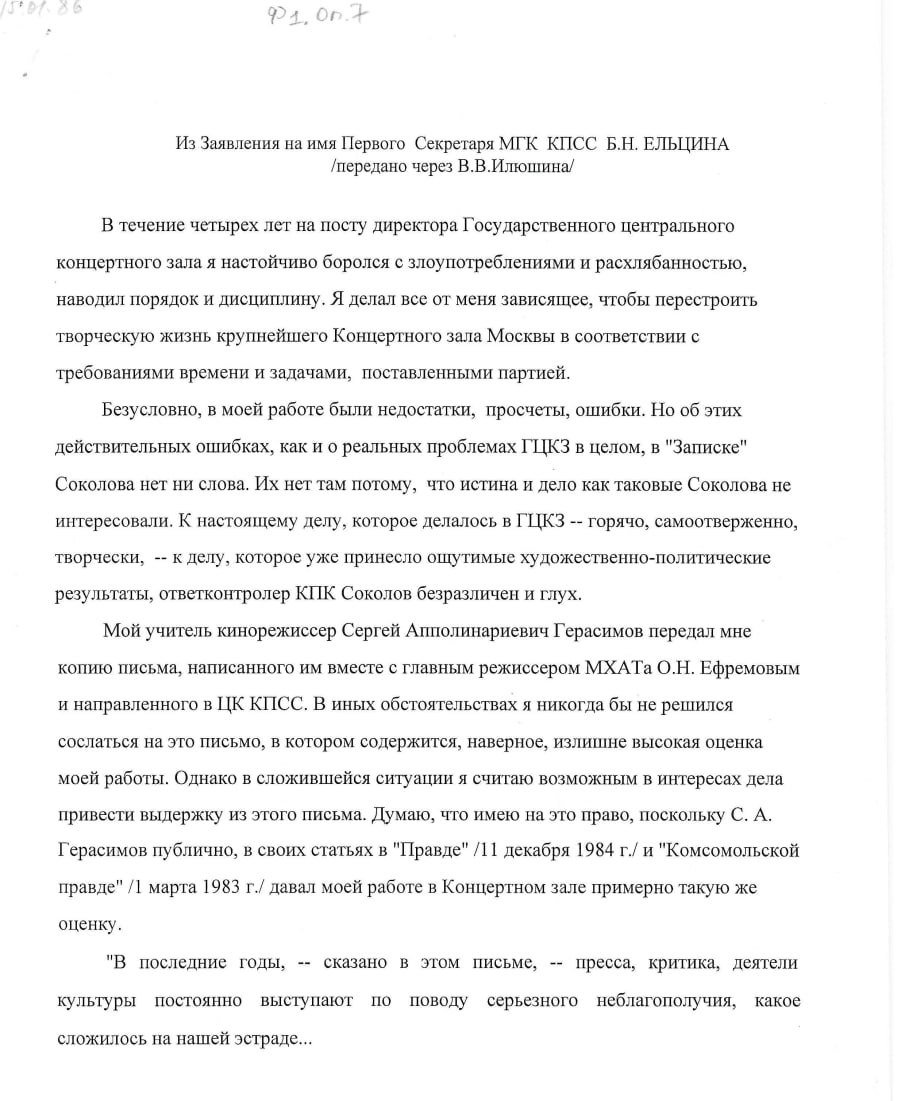

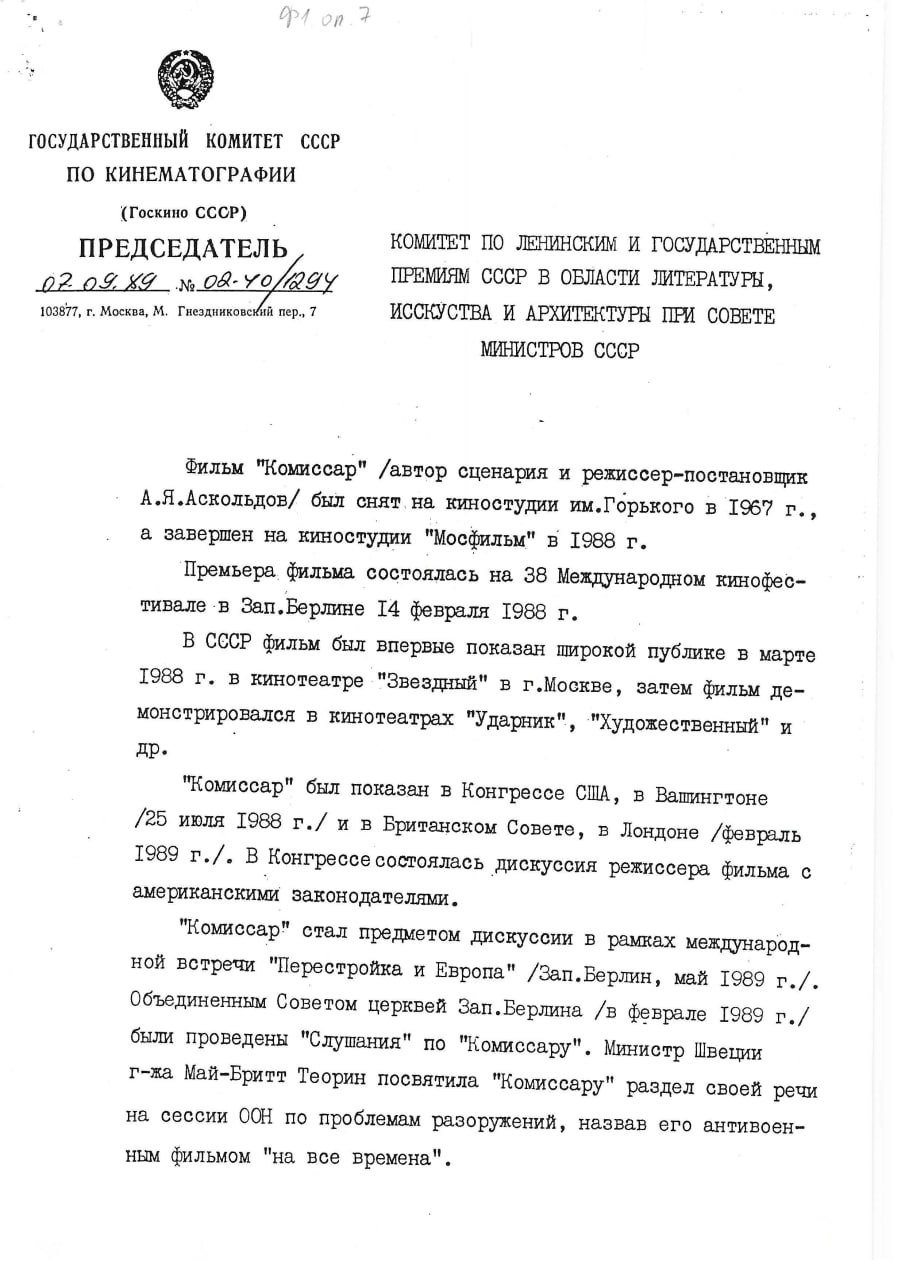

Заявление А. Аскольдова на имя Б.Н. Ельцина. Источник: Архив Фонда Горбачева

Заявление А. Аскольдова на имя Б.Н. Ельцина. Источник: Архив Фонда Горбачева

Но фильм был обречен. Окончательное решение уходило куда-то все выше и выше. И в конце концов, согласно приказу председателя Комитета по кинематографии А. Романова от 28 июля 1968 года, картина была закрыта, а все материалы (негатив, позитив, фонограммы, срезки негатива и позитива и др.) следовало передать на хранение в Госфильмофонд.

Судя по всему, решение, как и с романом Гроссмана «Жизнь и судьба», принималось на самом высоком уровне. Вслед за запретом фильма «Комиссар» Александра Аскольдова уволили со студии с формулировкой «Профессионально непригоден».

Потом его исключили из партии. Происходило это в том самом Белом зале Дома кино, куда он еще вернется.

Если бы этот текст был фильмом, то дальше следовал бы титр «Прошел 21 год».

Не знаю, как Аскольдов прожил эти годы, как пронес свой «комиссарский» крест и не сломался. Не сразу, но восстановился в партии. Уехал в Набережные Челны на строительство КамАЗа. Снимал там документальное кино. Вернулся в Москву, работал главным режиссером в киноконцертном зале «Россия». Поставил десятки эстрадных спектаклей. Самый известный, кстати, — «Святая к музыке любовь», творческий вечер Раймонда Паулса, который телевидение транслировало на всю страну.

Аскольдов был честным человеком. И он был конфликтным человеком, донкихотом, выходившим на бой не с ветряными мельницами, а со всем, что казалось ему несправедливым.

Случился конфликт с начальством, и его снова исключили из партии. Во второй раз!

Дальше история переносит нас сразу в май 1986 года. В Кремле открылся V съезд Союза кинематографистов. Многие считают, что именно с него началась перестройка.

Эти три дня в Большом Кремлевском дворце называли «праздником непослушания». Это, конечно, было бунтарство, в чем-то мальчишеское, когда былым обидчикам высказывали в лицо прежние обиды. Кинематографическим генералам и начальникам припомнили все — запреты, жесткое и даже жестокое вмешательство в процесс творчества, диктат цензуры, бездарное руководство, тематические планы, двоедушие и вранье.

Помимо прочего съезд сломал установленную, как казалось, навечно, систему отношений художника и власти. И шире — общества и власти. Оказалось, что можно говорить вслух о том, о чем прежде страшно было даже подумать. О свободе и несвободе. О догмах, казавшихся когда-то святыми, а ныне устаревшими, отжившими. Зачастую — ложными.

Конечно, все это было во многом наивно. Казалось, сейчас отменят административно-командную систему, снимут запреты, законодательно, на уровне решений съезда проголосуют за полную свободу творчества, и кинематограф заживет счастливо и свободно — на радость зрителю.

Зрителю, впрочем, в радость было совершенно другое. Но это стало очевидно позже.

Так или иначе, V съезд стал началом нового времени. И не только кинематографического.

На съезде приняли решение о создании конфликтной комиссии. Предстояло рассмотреть фильмы, в разные годы по разным причинам не вышедшие на экран. Начали с «Покаяния» Тенгиза Абуладзе. Председатель комиссии кинокритик Андрей Плахов рассказывал: «Поначалу думалось, что речь пойдет всего о двух-трех десятках «полочных» фильмов, однако оказалось, что эти фильмы, названия которых были на слуху, лишь видимая часть айсберга. Под «водой» таились целые пласты запрещенного кино, включая документальное, телевизионное и даже анимационное».

Было реабилитировано более 250 картин. Но «Комиссара» среди них не было.

И дело совсем не в конфликтной комиссии.

Перестройка обострила множество скрытых противоречий в советском обществе. Прежде всего, межнациональных.

Все, кто прожил те бурные годы, помнят, как бурно и неожиданно обрушивались на нас невероятные информационные потоки. «Толстые» журналы печатали литературу, прежде невозможную. Запрещенную, закрытую, казалось, навечно. Вошли в моду публичные, практически эстрадные выступления видных экономистов, депутатов, политиков.

И мы вдруг узнали, что в нашей стране возможны национальные конфликты.

И что антисемитизм, который, как мы знали, существовал всегда, вдруг оказался востребованным. Настолько, что появились антисемитские общественные организации. Самая известная из них — общество «Память».

Погромщики приходили в публичные места, устраивали шествия и митинги.

Их поддержала консервативная часть общества, в том числе значительная часть Союза писателей.

Все это к тому, что даже в стремительно меняющейся стране у ее руководства не хватало решимости выпустить на экраны один-единственный фильм, копия которого чудом нашлась в Госфильмофонде.

Есть, кстати, версия, что еще одну копию сохранил у себя в сейфе учитель Аскольдова Сергей Герасимов.

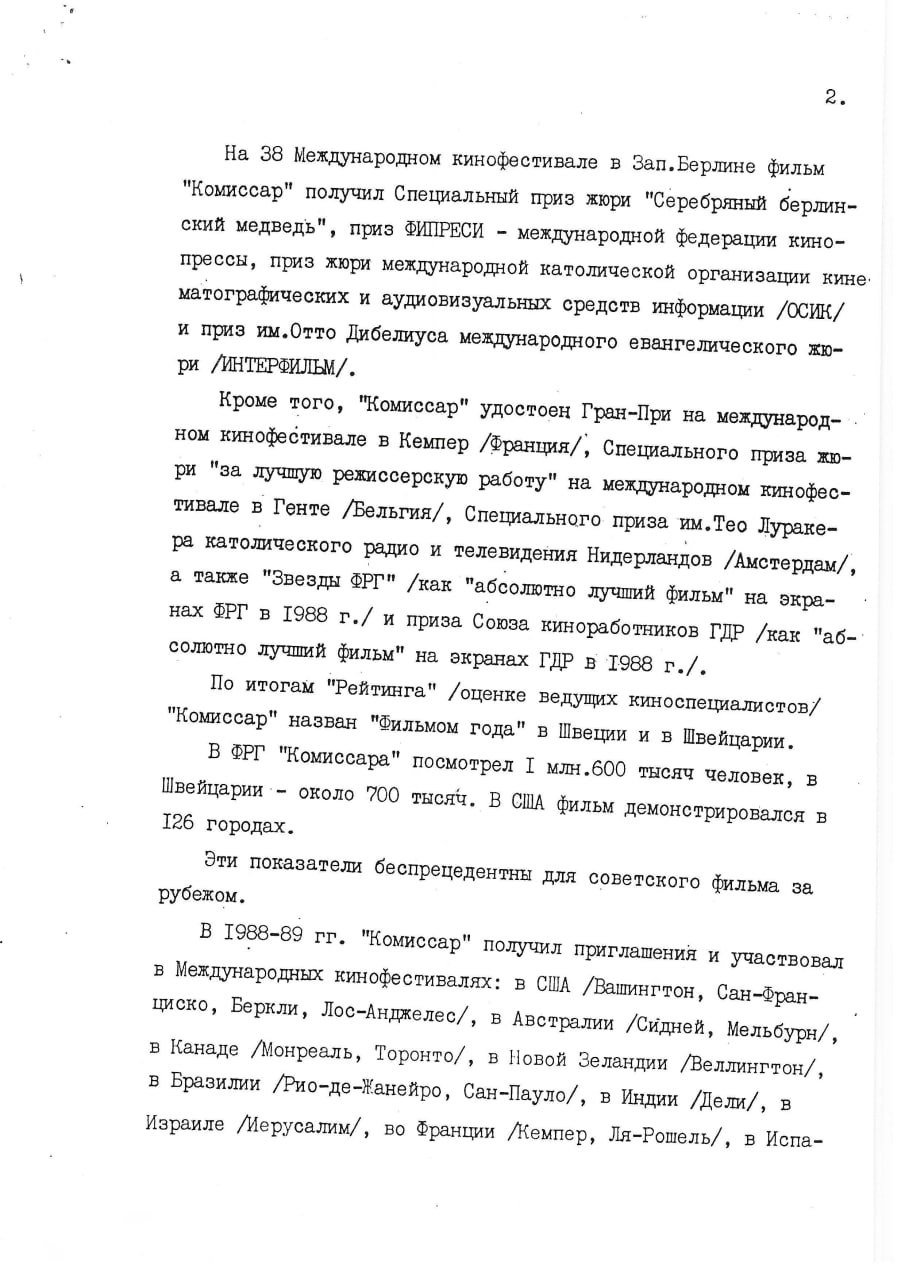

Письмо председателя госкомитета СССР по кинематографии Александра Камшалова. 7 сентября 1989 года. Источник: Архив Фонда Горбачева

Письмо председателя госкомитета СССР по кинематографии Александра Камшалова. 7 сентября 1989 года. Источник: Архив Фонда Горбачева

Письмо председателя госкомитета СССР по кинематографии Александра Камшалова. 7 сентября 1989 года. Источник: Архив Фонда Горбачева

Письмо председателя госкомитета СССР по кинематографии Александра Камшалова. 7 сентября 1989 года. Источник: Архив Фонда Горбачева

Аскольдов рассказывал: после заседания конфликтной комиссии ему предложили компромисс. Он вносит в картину правки, и «Комиссар» выходит на экран. «Поймите, если бы я согласился на эти переделки, то картина вышла бы 21 год назад», — ответил режиссер.

Читая сегодня документы тех лет, расшифровки тезисов и выступлений высшего руководства страны, понимаешь, как болезненно, непросто давался каждый шаг. Как тяжела, неповоротлива государственная машина. И как по-человечески трудно решиться на что-то, что очевидно обостряло ситуацию. Но было правдой. И художественной, и человеческой.

И так случилось, что один-единственный поступок одного-единственного человека сдвинул с места, перевернул ситуацию и поменял все. Таким поступком стал выход Аскольдова на сцену Белого зала во время Московского кинофестиваля.

Уже после мирового триумфа «Комиссара» встал вопрос о восстановлении честного имени его создателя. Полтора года прошло, прежде чем Аскольдова восстановили в партии. Для этого тоже потребовалось решение высшего партийного руководства страны. Помощник Горбачева Анатолий Черняев пишет специальную записку председателю Комитета партийного контроля Борису Пуго:

«Аскольдов многократно в эти два года был за границей и вел себя достойно, несмотря на провокационное внимание к нему на Западе.

Человек он неуживчивый, острый, с амбициями, но, по-моему, честный и убежденно, яростно советский и, безусловно, талантливый».

В партии Аскольдова восстановили. В 1988 году вышел из небытия и был впервые опубликован роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», который, по прогнозам руководителей этой партии, не должен был быть опубликован никогда. Ну или лет через 200–300, как гласит легенда о разговоре Гроссмана с главным партийным идеологом Сусловым.

Сама партия не прожила и десятой части этого срока. Светлые идеалы комиссара Вавиловой растаяли где-то за тем горизонтом, куда уходил революционный отряд.

А один из величайших фильмов прошлого века и один из величайших русских романов прошлого века соединились, зарифмовавшись общей судьбой.

Александр Аскольдов остался в истории режиссером одного-единственного фильма. Он написал роман «Возвращение в Иерусалим», собирался снять по нему фильм с Роланом Быковым в главной роли. Не случилось.

Но аскольдовский «Комиссар» остался не памятником — совершенно живым черно-белым шедевром о человечности и доброте, жертвенности и милосердии.