Фото: Маргарита Вовк / ТАСС

(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ ГУДКОВЫМ ЛЬВОМ ДМИТРИЕВИЧЕМ И «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ ГУДКОВА ЛЬВА ДМИТРИЕВИЧА И «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Постепенно затихают бессмысленные разговоры «можно ли верить социологическим опросам общественного мнения». Не потому, что ангажированная публика пришла к определенному мнению («да» или «нет»), а потому что выдохлась, устала задаваться дурацкими вопросами: а сколько на самом деле людей в России поддерживают СВО или одобряют Путина? Интеллектуальная прострация, некомпетентность и отсутствие доверия заставляют несогласных блуждать в потемках неопределенности. Никто ведь не спрашивает о том, какую функцию несут те или иные не устраивающие публику представления, фиксируемые в массовых опросах, и не задается вопросом, как Веничка в «Москва–Петушки»: «Зачем нужны стигматы святой Терезе?», а потому и не получает адекватного ответа: «Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны».

«Человек есть мера всех вещей». А если этот человек — шпана? Демагог, продажный судья или серый чиновник, получивший в свое распоряжение ресурсы и средства принуждения других? Какова будет эта мера и каких вещей? Более точное выражение знаменитого тезиса античного софиста Протагора звучит так: «Человек есть мера всех вещей: действительных в том, что они действительны, недействительных в том, что они недействительны». Такая формулировка тянет за собой другой вопрос: а что значит быть «действительным», что придает какой-то вещи или представлению статус «действительности», «существования», «реальности»? Что из того, что непрерывно мелькает в головах людей — образы, картинки, предметные ассоциации, воспоминания, о чем они берутся судить, — можно считать «действительным» или «реальным»? Разведение «кажется» и «быть» (в средневековой схоластике она получила название «бритвы Оккама»:

«Не следует множить сущности без необходимости») стало позднее инструментом эмансипации сознания от религиозных и общественных предрассудков (идолов мнений у Ф. Бекона), одним из методологических принципов гуманистической, релятивистской философии и опытной науки. Кант придал этому постулату форму этического императива: «Имей мужество пользоваться своим разумом».

Еще в античности протагоровский постулат подвергся критике последователями Парменида и Платона, настаивающих на объективности «истины, постигаемой разумом» (то есть «родовым человеком» с его верой в существование высшего блага, общих ценности и морали). «Объективность» истин означала их «общезначимость», то есть соответствие высшим началам социального бытия, отождествляемым с волей богов. Следование им по собственной воле делало человека свободным, то есть подобным богам, а не игрушкой случая или иррациональной судьбы.

Много позже у основателя социологии Эмиля Дюркгейма «родовой человек» превратился в сакрализованные структуры устойчивых взаимоотношений, которые мы называем «обществом», то есть принудительными, обязывающими нормами (правилами) взаимоотношений, взаимной ответственности, солидарности, контроля и управления.

В современном мире даже философия, не говоря уже о других дисциплинах и сферах знания, ушла от размышлений о «родовой сущности» людей, занявшись деконструкцией общепринятых представлений, психоанализом, проблемами экзистенции и смысла существования (отталкиваясь от пограничных ситуаций — катастроф, войны, концлагеря, смерти). Социология (и не только социология идеологии, но и социология знания, науки, общественного мнения) занята рационализацией, расколдовыванием повседневного «жизненного мира», превращенными формами мышления и тому подобными «низкими» вещами.

Развитие социальных наук обусловлено все углубляющимся анализом расхождений конкретных явлений (действий людей) с идеальным или воображаемым «родовым человеком», от которого осталось лишь понятие интегративной системы норм и ценностей. И здесь возникают самые разные и весьма противоречивые интерпретации взаимосвязей, неочевидных для обывателя, — формы так называемого «отклоняющегося [от нормы] поведения», «аномии» — распада нормативной системы (самоубийства, преступность, наркомания и т.п.), многообразия насилия, конфликты ценностей и норм, ненависть, конформизм, лицемерие или, напротив, страсть к героической жертвенности при стремлении к более справедливому социальному порядку, трансформация любви в агрессию или, наоборот, агрессии в любовь к своим и т.п. Короче, в фокусе ее внимания стоят гораздо более сложные структуры социального поведения, чем это обычно представляется в виде цель-средство действия, мотив-причина, потребность-удовлетворение и т.п.

Становление современного общества (процесс «модернизации») обычно описывается как интенсивные процессы дифференциации общественных сфер со своими собственными (автономными внутри этой сферы) правилами и ценностями. Отсюда — неизбежные противоречия между ценностями и нормами разных сфер жизни, лояльностью к семье и повиновением государству, требующему подчинения, налогов, солдат, соблюдения порядка, покорности, терпения и т.п. Социальная наука в ХХ веке занялась описанием опосредования и согласования конфликтных отношений — доверием, условностями, гласными и негласными конвенциями, переводом, казалось бы, непереводимых личных отношений в формальные и калькулируемые — например, аффектов в деньги, безличные средства счета, как это имеет место в трансфертах «любовь (сексуальное влечение) — деньги» (при браке и проституции), надежды и доверия в доступе к разным благам — плата врачу за (иллюзию) здоровья или гадалке за предсказание будущего.

Не говоря уже о растущей правовой кодификации многообразия реального мира, служащей основой социального контроля. Реакцией на это расширение зоны «иррациональности» стала проблема понимания функциональной важности вещей, которые с точки зрения как бы рационального знания или «здравого смысла» не должны существовать, — социальные мифы, вера в мировые заговоры или таинственные силы, ксенофобия и антисемитизм, массовые иллюзии, безосновательные надежды (на спасителя, на выход из экономического кризиса, на избавление от страхов и многого другого). Здесь «рациональные» аргументы и сеансы разоблачения магии и предрассудков не работают, потому что люди хотят в них верить, если им это зачем-то нужно.

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

И здесь мы опять возвращаемся к Протагору — идее «меры» (определения статуса понятия) реальности или «действительности». Самой простой — в интеллектуальном плане — задачей здесь является отделение сегодняшних фейк-новостей от фактов. Она решается не обсуждением отдельного события или техническими вопросами проверки, а характером социального доверия к самому каналу или источнику сведений. Хотя и тут к средствам диагностики верификации сведений требуется добавить учет интересов разных социальных сил, работу пропаганды, характер государственной демагогии и принуждения к признанию каких-то сообщений «реальными», то есть «истинными», а каких-то — «происками врагов» и их пособников-«иноагентов». Теоретически это нетрудно делать. Более сложным примером анализа и интерпретации будут случаи, описанные Фрейдом, когда сексуальные фантазии или психологические травмы (в том числе — в раннем возрасте) становятся мотивами действий, болезненного состояния человека, а иногда — источниками творчества великих художников, и даже — массовой картины реальности, исследуемой уже средствами социологии идеологии или социологии знания. Не менее сложным и опосредованным должен быть и анализ данных социологии общественного мнения, то есть интерпретации получаемых сведений. Здесь мерой реальности будет функция тех или иных представлений и их вклад в интеграцию и поддержание коллективных идентичностей. Любые смысловые (ценностные) образования не имеют предиката существования, они — реальны только в том смысле, что оказывают влияние на выбор норм поведения людей, определяют их.

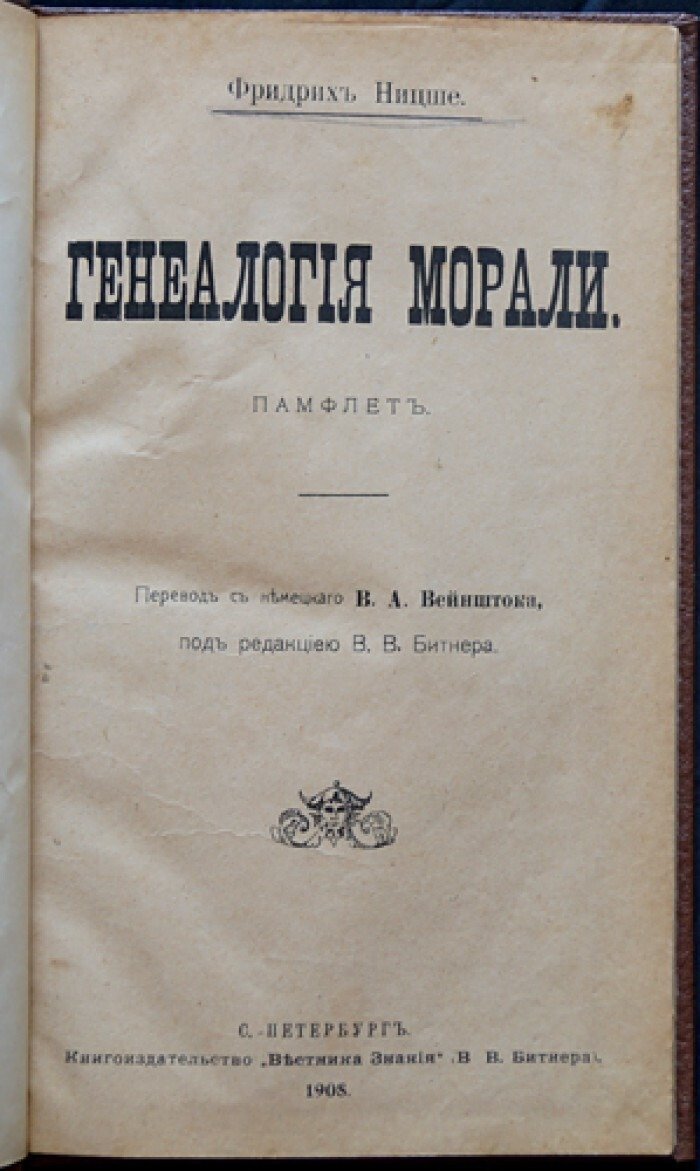

Фридрих Ницше. Источник: Википедия

Одной из первых моделей опосредованного объяснения сложных форм социального поведения стало понятие ресентимента (фр. ressentiment), введенное Ф. Ницше в его эссе «К генеалогии морали». В буквальном переводе это слово означает «ответное чувство». Но это псевдоответ, поскольку нет того, что можно было бы считать исходным «чувством» (других людей), реакцией на которое и является ресентимент. Суть ницшевского понимания ресентимента заключалась в изложении логики сублимации «ненависти рабов к господствующим классам» и преобразование ее в христианские добродетели и мораль (терпение, любовь к врагу и проч.) и их следствия для европейской культуры. С точки зрения Ницше, ресентимент не просто выражение ненависти (зависти, возмущения) к богатым и могущественным людям, а творческое начало, «создающее идеалы и пересоздающее ценности». Это «новая любовь, которая выросла из ненависти» (Ницше сравнивает эти изменения с кроной дерева, выросшего из совершенно другой субстанции — почвы). Ресентимент переводит стрелки душевной и интеллектуальной работы с трудного и болезненного анализа собственной внутренней жизни и ее проблематики на внешние силы и факторы, вместо «обращения к себе» на обращение «вовне». Ницше первым почувствовал, что для понимания модернизирующегося общества простые способы объяснения вроде стимул-реакции или того, что позже получило название «пирамиды потребностей по Маслоу», не работают.

Идеи Ницше — уже в совершенно другое время, в другую эпоху — в 1912–1915 годах, условиях Первой мировой войны, первого кризиса модерности, развил немецкий философ и социолог Макс Шелер, представив их в гораздо более развернутом виде (см. сноску 1). Шелер начал с того, чем отличается ресентимент от ненависти, злобы или недоверия — «близких родственников ресентимента». «Недоброжелательность <…> скорее выискивает в вещах и людях не объекты и ценностные моменты, которые могут ее удовлетворить, а возможность свержения с пьедестала и унижения, выпячивание негативных моментов в вещах и людях, которые и заметны-то лишь потому, что встречаются вместе с выражением позитивных ценностных моментов, сопровождаемые острым чувством наслаждения» (см. сноску 2). Но это еще не ресентимент. Для формирования его «нужно чувство собственного бессилия». «Обязательный компонент ресентимента — робость перед властью». Ресентимент предполагает запрет на саморефлексию или самоотчет, будучи «соотносительным бессилием замены», ведущим к «самоотравлению души». Это перенос собственной несостоятельности на другие, внешние силы, поиск виноватых в собственных неудачах и несчастьях. В своих наиболее рафинированных формах, как полагает Шелер, ресентимент сублимируется в «болезненную страсть к самопожертвованию и стремлению убежать от самих себя» — в «нравственный героизм» или политический радикализм. Шелер особо отмечает значение ресентимента в культуре российского общества, рассматривая его как один из базовых компонентов национальной идентичности:

«Ни одна литература так не переполнена ресентиментом, как молодая русская литература. Книги Достоевского, Гоголя, Толстого просто кишат героями, заряженными ресентиментом.

Такое положение вещей — следствие многовекового угнетения народа самодержавием и невозможности из-за отсутствия парламента и свободы печати дать выход чувствам, возникающим под давлением авторитета» (см. сноску 3).

Насколько адекватна эта концепция в приложении к опросам общественного мнения? По этой идее, признаки ресентимента должны сильнее проявляться в отношениях к наиболее значимым ценностным предметам и сферам. В российском общественном мнении ими оказываются прежде всего: а) сверхценное отношение к Западу и б) коррупция власти (или ее несправедливость, нелегитимность с точки зрения государственно-патерналистских иллюзий). О последней, надеюсь, еще будет возможность поговорить, но начну с массовых представлений об отношении других стран к России и «русским», полученным в исследованиях «Левада-центра»*.

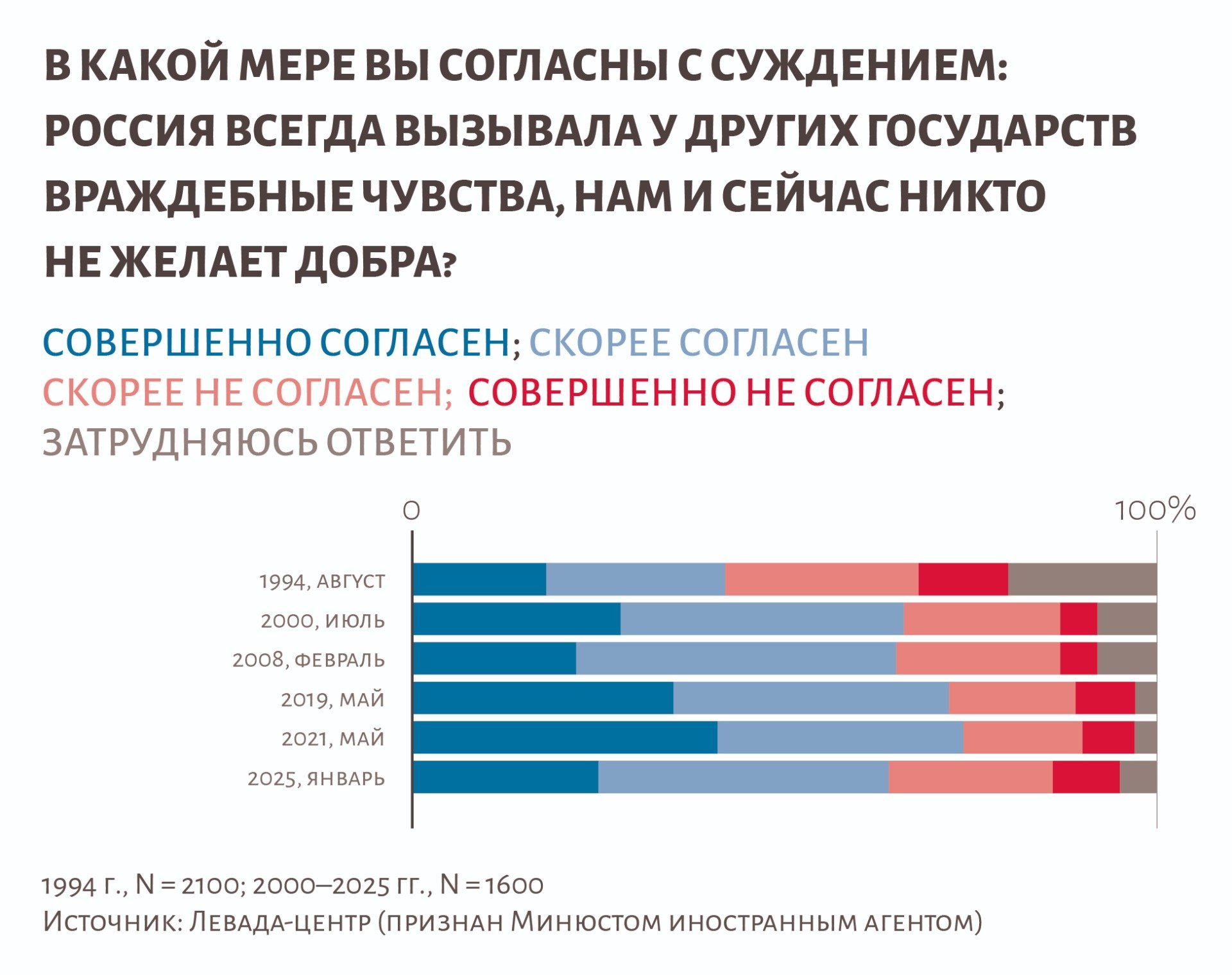

таблица 1

Эти мнения (в большинстве случаев — негативные) не могут рассматриваться как полученные из опыта собственного пребывания в другой стране, систематического чтения зарубежных изданий или пользования иностранными каналами информации. Число таких россиян весьма невелико (не более 8–15% взрослого населения), ограничено, во-первых, незнанием языков, во-вторых — барьерами в доступе к тамошним СМИ, в-третьих, отсутствием интереса или потребности следить за ними. За границу выезжали относительное меньшинство россиян (не более трети взрослого населения), а те, кто выезжал, — были по большей части в турпоездках, что резко сужает горизонт понимания повседневной жизни и проблем в этих странах. Поэтому «знание такого рода» производится другим образом и функция у них другая.

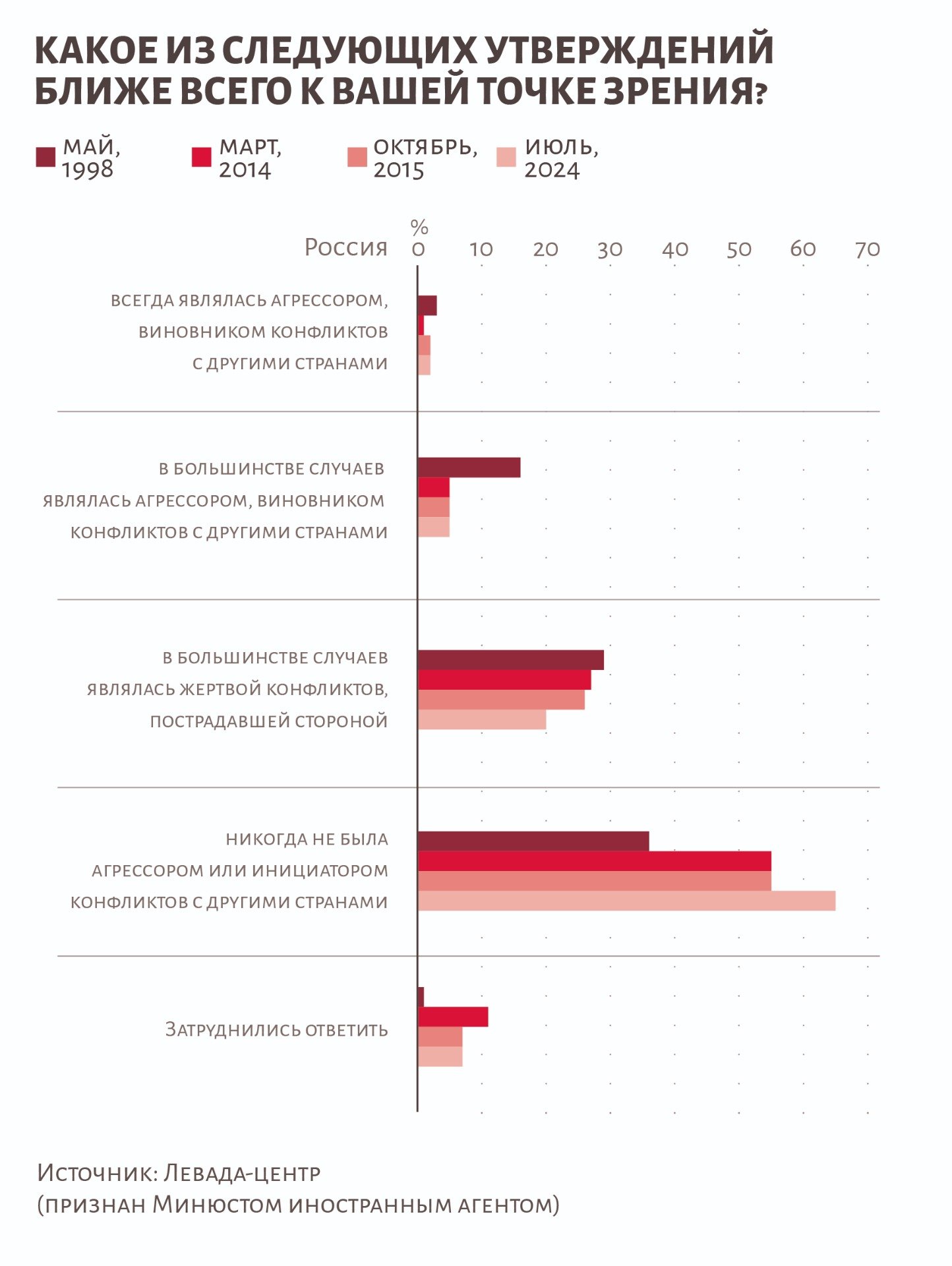

Итак, первое, что бросается в глаза при анализе таких данных, — это стойкое чувство жалости к себе, сознание своей недооцененности, превращаемой в убежденность в недоброжелательности или даже враждебности других (табл. 1 и 3). Такие мнения усиливаются между 1994 и 2021 годами с 42 до 74%, достигая максимума незадолго до начала СВО. Военные действия и победная пропаганда повысили сознание гордости за страну и ее силу, степень удовлетворенности собой благодаря способности внушать страх другим, что привело к заметному снижению обиды (с 74 до 64%). Но при этом сам факт собственной враждебности массовым сознанием отрицается («мы по природе своей не агрессивные, мирные и доброжелательные ко всем люди» (табл. 2).

таблица 2

В формулировке вопроса в таблице 1 очень важен квантор «всегда», снимающий необходимость искать частные или конкретные причины такого отношения других к России и переводящее актуальное состояние в метафизический горизонт происходящего и отношения к русским («вечная русофобия» Запада). «Мы» тем самым оказываемся жертвой внешних сил, чужой и фатальной недоброжелательности. Внутри страны — жертвой несправедливости и произвола властей, тотального государства, коррупции чиновников и т.п., вовне — других сильных и влиятельных, успешных стран, от которых мы ждем признания и уважения, но не можем дождаться. (Здесь надо еще пояснить: почти всеобщие зависимость от власти и унижение, принуждение к покорности и бедности подлежат не просто табуированию, но в значительной степени искусному идеологическому модерированию и вытеснению из фрустрированного сознания.)

Процесс этот включает несколько отдельных моментов: бессознательное снятие ответственности, во-первых, с тотального государства, воплощающего в себе силу и величие коллективного (национального) целого, возвышения его таким образом, во-вторых, с себя за свое собственное состояние, а значит — превращение себя в объект чужих и необоснованных желаний, что, в свою очередь, возвышает «нас» в своих глазах, делая нас особо ценными, значимыми, влиятельными и «великими».

таблица 3

Таким образом, возникает универсальный способ объяснения всего и всех, с одной стороны, и самоконституирования в качестве целого — «Великой державой», с другой. Как иллюстрация — априорная оценка работы западных СМИ. Они пристрастны и необъективно освещают то, что происходит в нашей стране (так считают от 45–55% опрошенных в разные годы, «объективно» — от 6 до 9%). Но, что интересно, негативные оценки западных СМИ не означают, что российские СМИ — эталон объективности и верности в освещении жизни в развитых и богатых странах. Здесь полярные мнения практически равны (составляя примерно по 22–26%, а гораздо большая часть опрошенных мнется и уходит от определенной оценки — «в какой-то степени адекватно излагают, в какой-то нет», «все не так однозначно» и т.п.; впрочем, за три года СВО мнения об объективности отечественных СМИ в отношении Запада становятся все более положительными).

таблица 4

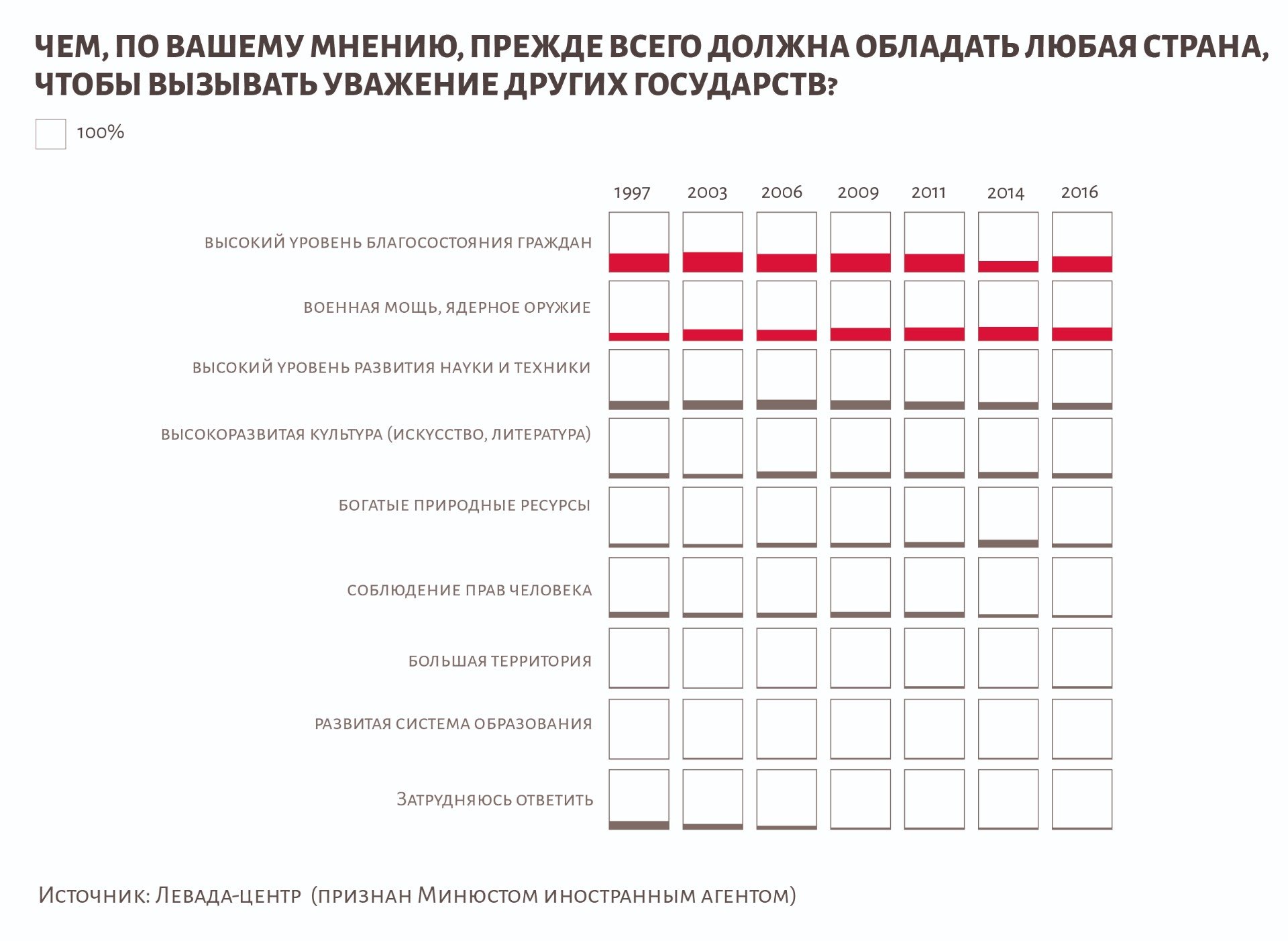

Психологический источник недоброжелательности и ресентимента в отношении самых богатых и сильных демократических стран прячется в зависти и глубокой, но подавляемой неудовлетворенности положением в своей стране, противоречием между тем, что есть, и что должно быть в «по-настоящему» «Великой державе» (табл. 5 и 6), чтобы получить признание и достойное уважение со стороны тех стран, которые «плохо к нам относятся». Главный критерий «Великой державы» для россиян, несколько поколений которых жили в условиях принудительной бедности и тотального дефицита, — благосостояние. Оно должно быть, но его нет (всего 3% опрошенных говорят, что по этому показателю Россия вызывает уважение других стран). Зато растет другой показатель — обладание ядерным оружием, военная мощь: число разделяющих такое мнение выросло за 20 лет втрое — с 13 до 39%, и пропорционально снизился процент ответов «Россия сегодня не пользуется уважением в мире» (с 25 до 4–7%) (табл. 6).

«Запад» — ключевой компонент национальной идентичности России — первой страны «догоняющей модернизации».

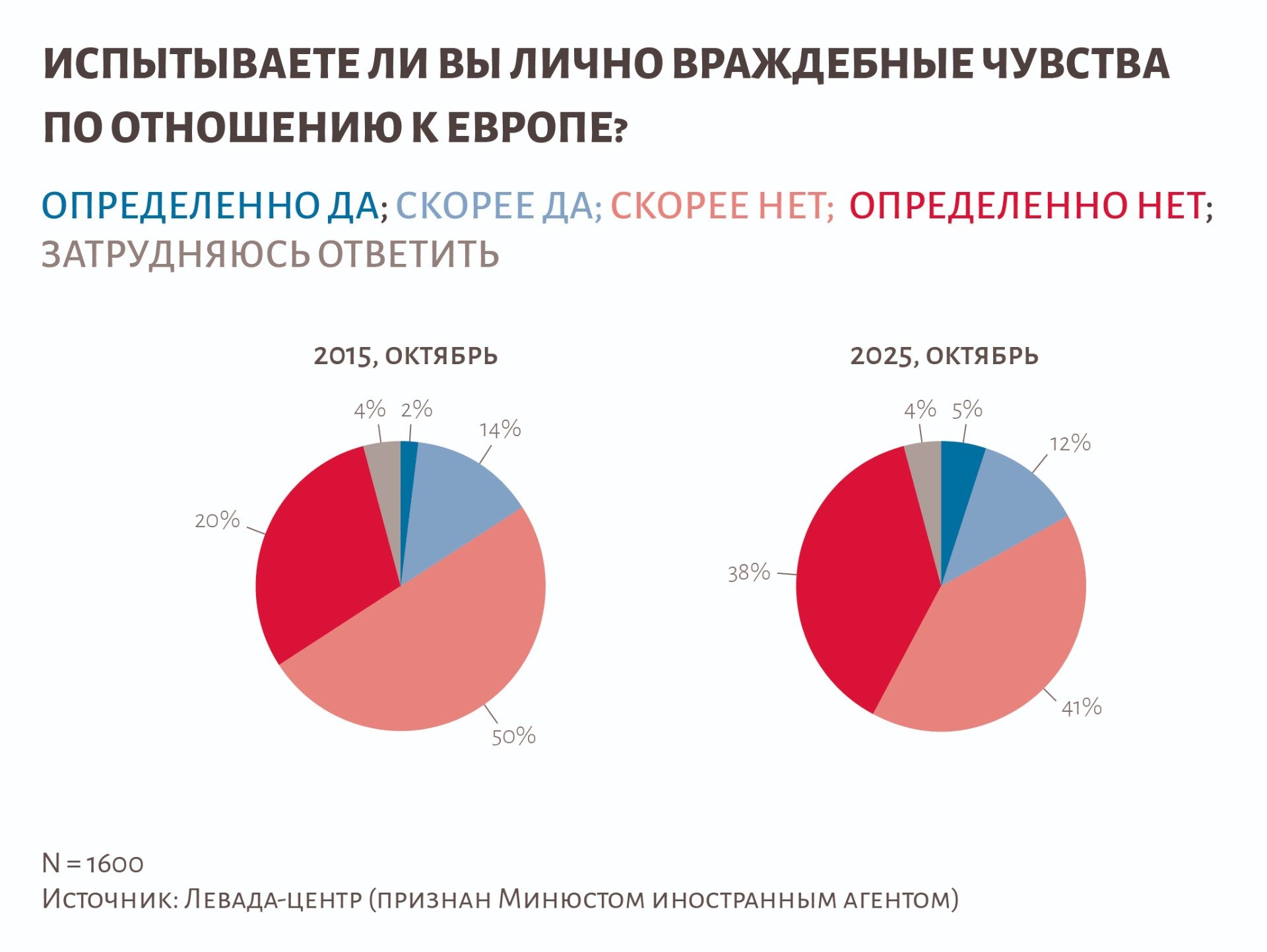

Позитивный образ Запада («Европа — это самые обеспеченные и благополучные страны, где люди живут хорошо и спокойно», это «страны демократии, правовые государства, которые являются образцом современного развития», это — «высочайшие достижения западной культуры — науки, философии, искусства» и пр.), служивший ориентиром общества в годы горбачевской перестройки и ельцинских реформ, с приходом Путина и доминированием антизападной риторики уже к 2006 году сменился карикатурно негативным. Общественное мнение еще некоторое время сопротивлялось такому воздействию.

таблица 5

Даже в 2015 году (после присоединения Крыма) соотношение симпатий и антипатий к Европе все еще составляло 0,9. Но в феврале 2025 года мы фиксируем уже трехкратное превышение негатива («Европа — это государства и политические силы, которые всегда будут враждебны нашей стране», «это рациональный, холодный, чужой нам мир», «формальные, эгоистичные отношения между людьми», «Европа морально деградировала» и т.п.).

Российский ресентимент — симптом того, что в России не было модернизации сознания. Тоталитарное государство, террор, подавление интеллектуальной элиты сделали невозможным то, на чем держится современное общество, — постоянную саморефлексию и гуманизацию общества, объективно выражаемую в деятельности гражданского общества, политическом плюрализме, академической автономии и свободе СМИ. При внешнем сходстве — наличии современных технологий и коммуникаций, видимости университетского образования и академической науки — Россия остается страной с архаической политической системой и полукрепостным, бесправным населением. Нынешняя форма российского ресентимента может рассматриваться как симптом длительного процесса деградации, эрозии смысла общественных ценностей. Поворот к «традиционным ценностям» — это показатель утраты будущего у общества, лишенного институтов целеполагания, свидетельство культурного и смыслового бесплодия авторитарной власти, влияния выходцев из спецслужб, «назначенных быть элитой», как говорил Юрий Левада. Как писал еще Арнольд Тойнби, «обращение к архаике неизменно приводит к применению силы» (см. сноску 4). Институционализация ресентимента нынешней властью в качестве основы своей легитимности неизбежно ведет к ценностной апатии и в конечном счете к перманентному противоборству с внешним миром или с политическими противниками режима, как остаточными сферами или носителями прежних ценностей и общественных ориентиров. Отдаленный результат — неизбежный кризис, распад политической системы и превращение страны в третьесортную, хронически проблемную территорию. Повторю еще раз то, о чем я уже много раз писал и говорил, но что постоянно вытесняется из сознания общества, что люди не хотят понимать: из 33 лет постсоветского существования Россия 23 года ведет военные действия внутри страны и за своими границами. Отсутствие ценностей и демонстрация готовности к насилию отталкивает бывшие части империи от России.

таблица 6

Разумеется, ресентимент не сводится только к отношениям к Западу. Это лишь один из симптомов его функциональной значимости, который я взял для рассмотрения. Интенсивность проявления ресентимента, как и его подавления, меняется в разные периоды российской истории. После революции и изменения классовой и социальной структуры (см. сноску 5), подъема новых социальных групп, ресентимент становится частью государственной идеологии, отходит на второй план или остается достоянием маргинальных групп интеллигенции. Но начиная с брежневского застоя и смутного предчувствия конца социализма он, наряду с явлениями социальной патологии (роста алкоголизма, преступности, самоубийств) и эскапизма, получает новый импульс творческого развертывания: возникает множество новых форм самоутверждения и дистанцирования от власти, начиная от гениальной поэмы «Москва–Петушки» и кончая ироническим самоедством, ерничеством, стебом (типичной формой интеллигентского мазохизма, примером которого можно считать так называемый черный юмор — «мальчик в овраге нашел пулемет, больше в деревне никто не живет») или подъемом эпигонского русского национализма, агрессивного фашизоидного фундаментализма. Все это — уже в перестройку — выйдет на поверхность в виде политических движений Баркашова, Жириновского, Макашова, Лимонова и проч. Умножающееся разнообразие форм русского ресентимента — предмет будущих социальных и культурологических исследований. Но важно подчеркнуть, что эти умонастроения и комплексы интеллигенции/низового деклассированного чиновничества подхватываются подымающимися к власти группами высшего чиновничества и с течением времени становятся доминантой государственной идеологии.

Ресентиментные переживания придают статус существования тому, что в реальности не существует или не существовало (по крайней мере, в такой степени, в какой они приписываются западным обществам). Предпосылки для ресентимента непрерывно возникают в самом российском обществе, но высокой степени интенсивности они достигают благодаря деятельности государства, монополизировавшего СМИ и превратившего их в машину манипуляции общественным мнением. Пропаганда является катализатором массовых фрустраций и переживаний коллективной ущербности или неполноценности, активирует и эксплуатирует их в интересах сохранения власти теми, кто персонифицирует все отрицательные качества общества. Ресентиментный популизм, инструментальный цинизм — характерные черты политического класса со слабой легитимностью. Это, безусловно, одобряется массами. Пока ресентимент ограничивается концентрацией в социальных низах, социальная система стабильна и может быть продуктивной. Но если он становится государственной идеологией, основанием для социализации масс, превращаясь во всеобщее умозрение и психологическое состояние общества, то это показатель регрессивного движения общества. Путь вниз, деградация всегда бывает легче и быстрее, чем возвышающее нас всех движение.

сноски

- Шелер М. Ресентимент в структуре моралей / Пер. А.Н. Малинкина. СПб.: Наука; Университетская книга, 1999. (Я бы перевел название этой работы Шелера несколько иначе: «Ресентимент в формировании моралей». — Л. Г.)

- Там же. С. 17.

- Там же. С. 41.

- Тойнби А.Дж. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. С. 456.

- См., например, описания революции и Гражданской войны в России как массового взрыва ресентимента в кн.: Булдаков В. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М.: РОСПЭН, 1997