(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ ГУДКОВЫМ ЛЬВОМ ДМИТРИЕВИЧЕМ И «Левада-центр» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ ГУДКОВА ЛЬВА ДМИТРИЕВИЧА И «Левада-центр».

Иллюстрация: Петр Саруханов

Отношение общества к своей истории — важнейший показатель степени его самосознания. Способность к самоанализу не дается людям от Бога, она — в своем роде показатель развитости, сложности общества, силы гражданского общества, озабоченного своим прошлым. История не самоценная вещь, а составная часть коллективной идентичности. Дело не в любопытстве, не в интересе к экзотике прошлого, а в возможностях понимания причин, которые привели к настоящему положению вещей. В зависимости от того, будет ли это единственно верная трактовка «Истории», или мы имеем место с различными взглядами и интерпретациями «событий», можно говорить о характере общества и власти, степени контроля над умственной жизнью его обывателей. Речь идет не о знании дат, перечислении царей, героев, всего того, что вдалбливается школьной программой, а о том, как люди объясняют себе происхождение тех условий жизни, в которых они оказываются.

Неудача демократического транзита в России объясняется (и не в последнюю очередь) интеллектуальной ограниченностью самого общества конца 1980-х — начала 1990-х годов и его реформаторов.

Вера в то, что крах советской системы и переход к рынку непременно обернутся свободой, ответственностью и участием граждан в политических процессах, привела к недооценке устойчивости консервативных силовых и репрессивных институтов.

Ожесточенная, но поверхностная критика сталинизма в короткие годы перестройки не касалась рефлексии над российским прошлым и природой сформированного ею человека. Не потому, что это было неважным, а потому, что не было средств анализа, необходимых для понимания политической культуры, породившей тоталитаризм и инерцию институтов, его воспроизводящих. Это отсутствие нельзя было восполнить, заимствуя извне подходящие теории или образцы, как это было с рецептурой перехода к рынку или сочинением «хорошей» Конституции.

Странам, сумевшим завершить переход от тоталитаризма к демократии, потребовалась масса усилий для осмысления своего прошлого,

без которого не было бы необходимых правовых и институциональных изменений государства, начиная от институтов национальной памяти и кончая средствами защиты слабой демократии от рецидивов возвращения к старому порядку (см. сноску 1). Одной памяти о терроре и репрессиях было явно недостаточно. Способность к самоанализу, включая рефлексию своего прошлого, предполагает длительную внутреннюю работу и значительные культурные ресурсы, чего не было в позднем советском обществе-государстве. «Центральный феномен, характеризующий конституирование человека, — рефлексия, приобретенная сознанием способность сосредоточиться на самом себе <…>, способностью уже не просто познавать, а познавать самого себя; не просто знать, а знать, что ты знаешь. <… > Разумеется, животное знает. Но, безусловно, оно не знает о своем знании» (см. сноску 2). Чтобы разобраться с этими ограничениями понимания, придется обратиться к институтам, ответственным за воспроизводство «истории».

Массовые представления о прошлом России — сравнительно недавнее явление (оставим в стороне качество этого знания).

Школа как главный институт социализации населения долгое время просто не допускала такого предмета, как «история».

Для усвоения исторических представлений необходим хотя бы минимальный уровень грамотности, а цели массового образования в 1930–1940-е годы ограничивались достижением лишь общеобязательного четырехклассного обучения. В 1949 году было принято решение перейти к обязательному семилетнему обучению, в 1958 году — к восьмилетнему обучению, и лишь с 1965 года началось введение обязательного 10-, а потом и 11-летнего обучения. Слой людей с высшим образованием, в котором в какой-то степени имело место и преподавание истории (в виде самостоятельной дисциплины или сопутствующего предмета других дисциплин — истории КПСС, философии, литературы и т.п.), с 1930-х годов и вплоть до конца 1960-х составлял от 0,2 до 2% населения. Поэтому говорить о формировании в массовом сознании каких-то элементов исторического знания можно лишь с середины или со второй половины 1960-х годов.

Сегодня отношение основной массы населения к отечественному прошлому определяется не «познавательными интересами», а пассивным восприятием легитимности государства, версии которой меняются вместе со сменой политических режимов. Массовое сознание прошлого структурируется короткими рядами «исторических периодов» или правлений, слабо связанных между собой и именуемых в соответствии с персоной очередного генсека или «национального лидера» (Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина, Путина). Это — не линейное, то есть направленное время, как это представляет себе российская образованная публика. Других критериев организации и оценки исторического времени в массовом сознании россиян нет, поскольку нет независимых от власти символических событий, нет социальных институций, которые бы давали другие версии истории.

Данные социологических исследований не позволяют говорить о каком-то явном интересе к отечественной истории, и тем более — о знании ее.

Если не считать узкого круга профессиональных историков, работников музеев, краеведов или многочисленного корпуса учителей истории в средней школе, то объем людей, которые проявляют потребность в знании истории, можно оценивать в 2–3% взрослого населения страны. Читают популярные книги об отечественной истории или публикации в массовых журналах еще 10–11% взрослого населения. На полученные знания истории в школах накладываются тривиальные представления о прошлом, поступающие из каналов поп-культуры (ТВ, кино, иллюстрированных журналов, беллетристики, в лучшем случае — литературы, вроде романов Пикуля). Мотивы потребления такой «исторической продукции» можно свести к нескольким типам:

- потребность в коллективном самоуважении, в основаниях гордости за достижения предыдущих поколений, возвышающих ныне живущих в их собственных глазах, позволяя присваивать себе воображаемые достоинства мертвых;

- авторитарная идентификация с внеповседневными персонажами — полководцами, царями, героями, вождями, политиками, являющимися олицетворением силы, самодостаточности, могущества;

- идеологическое обоснование мифов или легенды происхождения действующей власти и ее институтов;

- интерес к развлечению, авантюрно-приключенческим сюжетам или анекдотам из прошлого, экзотике, то есть фактически к эскапистскому уходу от реальности, от сложности жизни.

В отличие от перестроечной общественности и нынешней оппозиции, российские власти проявляют особое внимание к характеру представления отечественной истории. Эта озабоченность выражается, прежде всего, в суетливом подавлении разнообразия интерпретаций и оценок событий советского прошлого. Вряд ли власти сознательно руководствуются оруэлловским принципом: «кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее, кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое». Готовность условного Мединского заменять факты историческими мифами объясняется тем, что именно мифы нужны для идеологического воспитания и патриотической социализации общества, консолидации вокруг власти. Политический инстинкт бюрократии заставляет бороться с «фальсификациями истории», с «оправданием нацизма», запрещать какие-либо сравнения нацистского и сталинского режимов, навязывать школам единый учебник и стандарты преподавания истории в школах, устраивать помпезные выставки, финансировать пропагандистские телеканалы и продукцию Военно-исторического общества, грозить уголовным преследованием отступникам от единственно верной линии государства.

В этом плане можно (и следует) говорить о параллелях сегодняшнего времени с политикой Сталина в середине 1930-х годов, когда интересы сохранения власти потребовали разворота от идеологии «мировой революции», захвата власти и формирования институциональной системы тоталитаризма к ее консервации, легитимации через апелляцию к национальным символам и традициям предыдущей эпохи. Предполагалась смена идеологических акцентов — с идеи пролетарской солидарности и классовой борьбы на великое прошлое Российской империи и патриотическое воспитание масс. Некоторое ослабление марксистской схоластики восполнялось выдвижением на первый план достижений отечественной науки и культуры, отказом от эстетического авангардизма и модернизма, предпочтениями классицизма, юбилеями Пушкина, началом прославления русского оружия и побед над многочисленными врагами. (В полной мере эта идеологическая кампания получила свое выражение во время и после войны, в разгар борьбы с космополитами и низкопоклонниками перед Западом, что, в свою очередь, вызывает ассоциации с нынешней охотой на «иноагентов».)

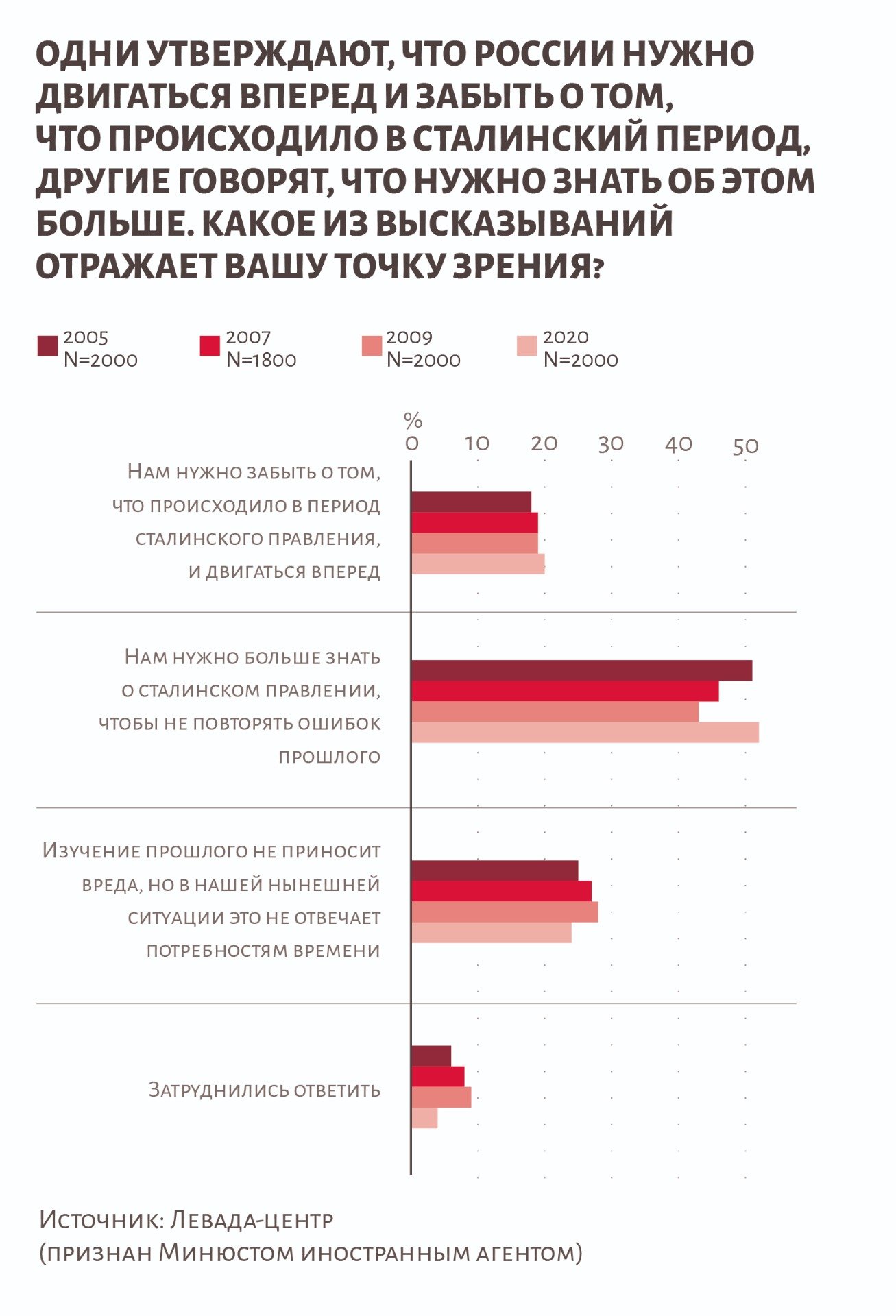

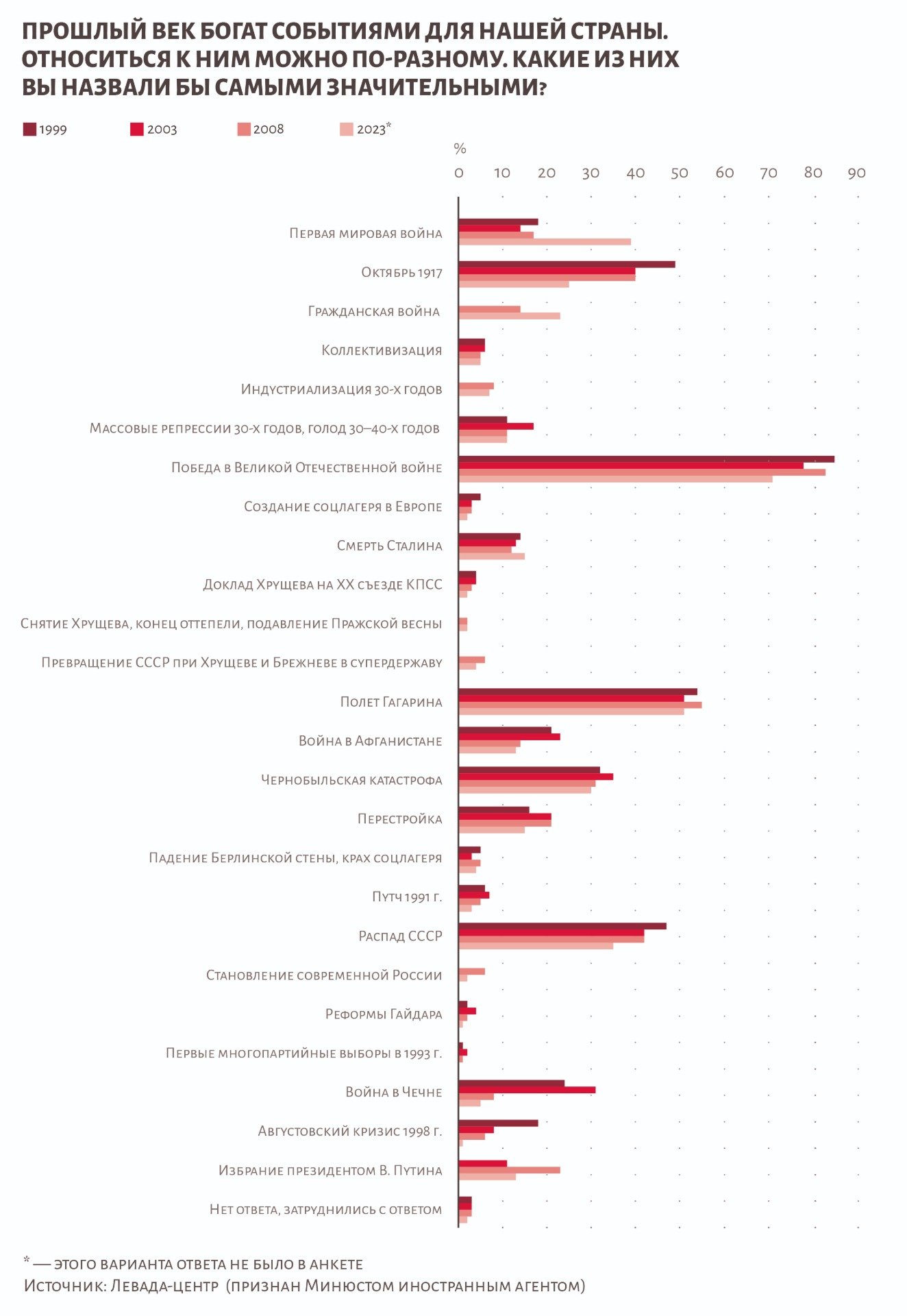

таблица 1

В институциональном плане это означало, прежде всего, восстановление преподавания истории в школах. В 1920-е и первой половине 1930-х годов стараниями руководителей образования в стране (А. Луначарского, М. Покровского, В. Шульгина, Н. Крупской и других деятелей)«история» была вычеркнута из списка допущенных в школы дисциплин. Школа должна была быть «трудовой». Возвращение истории в школы можно отсчитывать с постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от мая 1934 года. Но до реализации принятых тогда решений прошло еще несколько лет — чтобы учить детей, надо было еще обучить самих учителей, написать новые учебники и т.п. Попытки создать приемлемый учебник школы начались только с 1930-х годов, но результат их был признан неудовлетворительным. Сталин требовал пересмотреть практику преподавания истории в школах; следовало отказаться от «абстрактных идеологических схем» изложения «исторического процесса как смены формаций» и вернуться к важнейшим принципам дореволюционного преподавания истории в гимназиях, когда упор делался на национально-патриотическом воспитании, живом, иллюстративном изложении событий. Историческая школа М. Покровского подверглась критике. Задача легитимации государства «социализма в отдельно взятой стране» требовала уделять особое внимание достижениям отечественной науки, культуры, героизации побед русского оружия. Центральный мотив преподавания истории в школах — закрепить в сознании учащихся логику становления централизованного русского государства в борьбе с внешними и внутренними врагами, феодальной раздробленностью, тезис о важности единства народа и власти в самоотверженной и героической борьбе государства за независимое существование. (В полной мере эта программа развернулась уже после войны, к концу 1940-х годов.) Уже подготовленные к 1936 году варианты учебников, представленных на конкурс, были отвергнуты как несоответствующие требованиям момента, из-за слабой проработки государственно-патриотической темы, ставшей особенно актуальной в свете подготовки к войне.

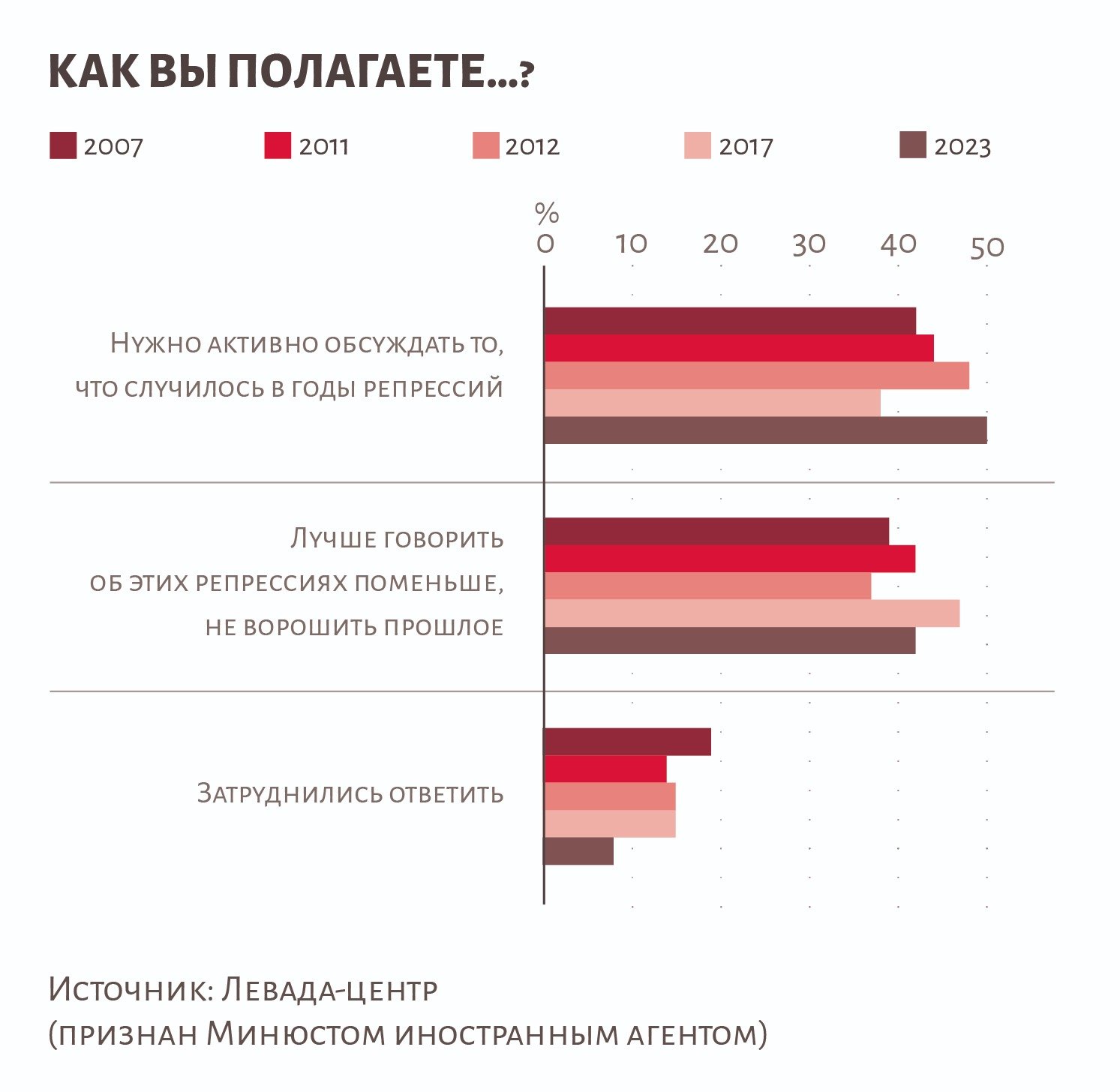

таблица 2

Первый одобренный свыше учебник отечественной истории для начальных классов под редакцией А.В. Шестакова появился в 1937 году и издавался вплоть до 1955 года. В 1940 году вышел учебник для 8–10-х классов средней школы, отражающий основные положения «Краткого курса истории ВКП(б)» Сталина, который потом неоднократно переиздавался (его социализационное влияние оказалось ограниченным из-за военных потерь поколения). Само преподавание было нацелено на изложение именно русской версии истории имперского государства, становления России как Великой державы. Военная экспансия и захват территорий других народов, их колонизация в этой концепции подавались (и усваивались учащимися) как приобщение к цивилизации отсталых окраинных народов, «добровольно присоединявшихся к России». «Истории» нерусских народов, включенных в состав империи — Кавказа, Прибалтики, Поволжья, Казахстана и Средней Азии, Польши, Финляндии, Дальнего Востока, оказались полностью вытесненными из преподавания, а значит — и сегодня не известны ни массам, ни «интеллигенции».

Перестройка и резкая, хотя и поверхностная, критика советской системы, включая идеологию преподавания истории в школах, парализовали школьных учителей.

Возник полный раздрай, как и чему учить молодежь, и среди чиновников Министерства образования, и среди самих учителей. В гимназиях и лицеях (число которых было ничтожным, если сравнивать со всем объемом школьного обучения) открылась возможность альтернативного, проблемного преподавания, появились разные учебники и подходы при интерпретации отечественного прошлого. Но в большинстве школ, особенно в провинции, учителя пребывали в ступоре, не зная, как подавать тот или иной материал, как интерпретировать события середины и тем более второй половины ХХ века. В итоге поколение перестройки и последующее оказалось в состоянии не просто дезориентированности, а скорее прострации по отношению к прошлому. В результате молодежь, начинавшая взрослую жизнь в 2000-е годы, либо ничего не знает о советском прошлом, либо (позже) социализировалась уже в условиях возвращения к сталинской версии истории как истории государства. Передача идеологических установок шла от дедов к внукам, минуя опыт отцов. Шло, как писал К. Маннгейм (о ситуации в другой стране), «искусственное старение молодого поколения», а вместе с ним и сопротивление против рационализации темных периодов истории, в особенности — сталинского правления. Так, опросы молодых людей в возрасте 19–35 лет показывают, что примерно половина респондентов не считает нужным знать что-то о том времени (табл. 1), не слишком отличаясь в этом плане от населения в целом (табл. 2).

Российская история представлена в массовом сознании только как история государства, что не может сознаваться обычными людьми, не имеющими других средств анализа и ценностных позиций. Предмет размышлений образованной, или, как раньше говорили, «интеллигентной» публики (людей с условным «высшим образованием») — циклический характер российской истории, — несколько отличается от массовых представлений, но также связан с идеей государства и его истории: военные поражения и неудачи толкают власть для укрепления самодержавного государства к необходимости заимствования технологий, научных, промышленных достижений с Запада. Тем самым начинается период относительной открытости общества, после которого следует реакция, укрепление власти, ее бюрократическая склеротизация, маразм деспотического правления и умственного застоя. Воспринимая себя в качестве носителя идеологии национальной модернизации, просвещенная бюрократия видит себя либо советником при губернаторе по вопросам стратегии модернизации и воспитания масс, либо оппонентом проводимой губернатором политики. Ее интерес к истории носит сугубо прагматический и инструментальный характер.

В противоположность интеллигенции, обыватель совершенно индифферентен к истории, поскольку вопросы прошлого (включая самые тяжелые периоды страны — коллективизацию, войну, репрессии) никак не связаны с проблемами его повседневного существования и выживания.

Его отношение к истории подобно отношению пассажира автобуса, проезжающего мимо памятников военачальникам, князьям, революционерам, святым, архиереям, групповых композиций рабочих и солдат со знаменами и других бронзовых истуканов, выставленных на площадях или в скверах. Он, в отличие от туриста, их привычно не видит, они его не волнуют, раз с ними не связаны никакие практические интересы. Но равнодушие к идеологическим символам истории не означает, что в массовом сознании нет «исторических представлений», героев прошлого и их оценок.

Массовые представления об истории, фиксированные в ходе социологических исследований, можно описать как аморфные конгломерации значений символических событий (важнейших с точки зрения институтов — держателей прошлого). Это не линейное время из прошлого в будущее, а стянутые в частично пересекающиеся наборы нарративов, объясняющих происхождение власти и связанных с ней институтов. Можно с некоторой условностью выделить три главных комплекса таких смысловых конфигураций:

- а) возникновение «России» (мифология прогрессивной централизации власти, формирование империи, вхождение в мировое сообщество на правах Великой державы);

- б) драма «догоняющей» или «абортивной модернизации»; подавление импульсов эмансипации общества и культурной элиты архаической системой самодержавной власти;

- в) двойная травма: крах советской системы и неудачи реформирования тоталитарной системы господства, провал демократического транзита (очередной срыв в эпигонскую имитацию советского тоталитаризма).

Все три комплекса сохраняются в массовом сознании на протяжении всех 35 лет, прошедших с начала массовых социологических исследований, но удельный вес каждого из них меняется: уходит на второй план проблема национального государства и догоняющей модернизации, усиливается острота переживаний, вызванных блокировкой потенциала развития страны.

В отличие от других обществ с давно сложившимися национальными государствами, в общественном мнении России нет конститутивного события, которое могло бы служить начальной точкой национальной истории.

Во Франции таким событием является взятие Бастилии, положившее конец старому режиму, и начало Французской революции, в США — День независимости, в других странах — праздники, фиксирующие момент основания национального сообщества (провозглашение независимости, объединения страны, как в Германии, и т.п.). В России с отменой при Путине празднования 7 ноября исчезла не просто точка начального события — Октябрьская революция, ушла связь и идентификация с советским государством. Трудно себе представить нечто иное, что могло бы разрушить традиционный порядок, чем эта отмена СССР. Никакое другое событие не стало его заменой: ни Крещение Руси, ни возвышение Московского княжества в борьбе с другими феодальными образованиями, ни провозглашение империи Петром Первым, ни тем более конец ГКЧП. Ни одно из них не стало тем кристаллом, который консолидирует нацию, придает ей структурность. Попытки Путина установить в качестве сакральной точки мифическую Корсунь или присвоить себе Киевскую Русь успеха не имели. В результате начало России ушло в темное безвременье. Этой неопределенности времени образования страны в массовом сознании соответствует неопределенность территориальной истории — процесса колониальной экспансии и захвата чужих земель и государств. Просто «Россия — большая», и это мыслится как вневременная характеристика, так было всегда.

таблица 3

Для империй в принципе характерно отсутствие значимости временных и территориальных границ. Миф о тысячелетней России (или «Русском мире» как особой цивилизации) вполне корреспондирует со словами Путина, произнесенными 5 октября 2023 года на «Валдайском клубе»: «границы России не заканчиваются нигде». Аморфность истории обусловлена проекциями ценностей империи, когда целое задано значимостью и славой военной мощи государства, а не значениями общества и его институтов, форм самоорганизации населения (партийной политики, парламента, права, промышленности, культуры и т.п.).

В итоге мы получаем туманные представления, что было до советского времени. На вопросы, которые регулярно задаются в исследованиях массового исторического сознания или «исторической памяти», на события, выходящие за рамки ХХ века, приходится всего несколько процентов ответов. Но и в ответах об ушедшем веке все события стягиваются к недавнему прошлому или настоящему времени, поскольку иных средств удержания событий, кроме государственных институтов, у массы нет.

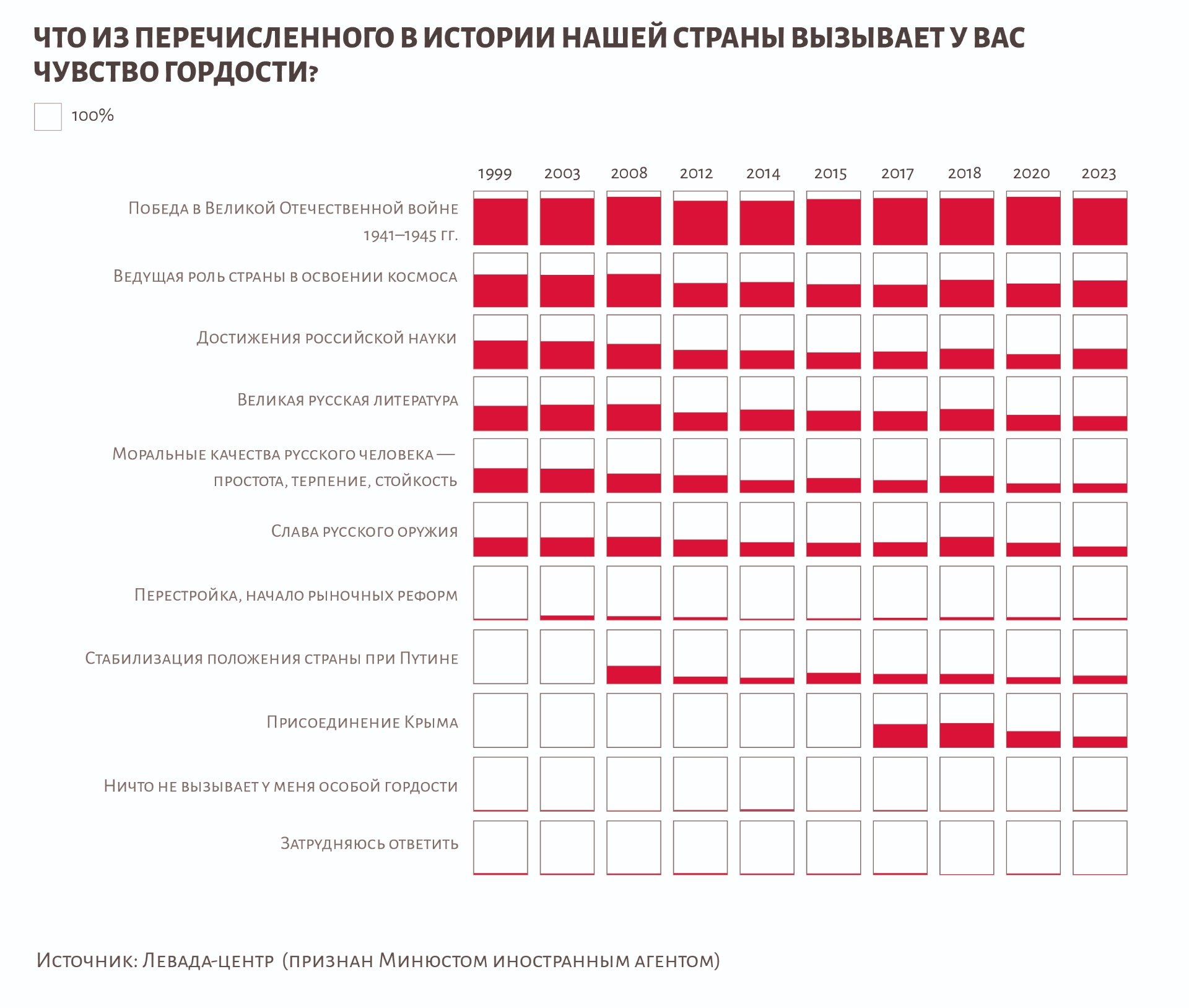

Но если нет исходной точки начала национальной истории, то нет и идеи направленности времени, идеи эволюции или развития. Абсолютное большинство опрошенных россиян (82% в среднем за 2004–2022 гг.) признавались в том, что у них нет ясного или вообще какого-либо представления о том, куда движется страна, какие цели ставит ее руководство (что не мешает одобрять действия президента). Можно считать это характерной чертой любого неполитического «общества-государства». Постепенный уход веры в социализм, на которой держалась легитимность советской власти, сопровождался эрозией, а затем и исчезновением линейного времени, веры в прогресс, в закономерную смену исторических формаций и представлений о будущем. Вместе с ними ушли и все символы, события и фигуры, составляющие пантеон революции и основателей советской власти. От них осталась лишь смутная вера в силу государства, главным достоинством которого стала уже не справедливость и отеческая забота о «простых людях», а идея защиты населения страны от внешней угрозы и нападения врагов, увенчанная гордостью победы над гитлеровской Германией (табл. 3).

таблица 4

Необходимость централизованной и неделимой власти оказывается условием защиты и освобождения от «татаро-монгольского ига», от поляков, от шведов, французов и т.д. вплоть до НАТО. Школьные учебники истории воспроизводят эту концепцию суверенной власти, или «симфонии власти и народа», самоотверженности народа, его верности государству, родившуюся примерно в то же время, что и карамзинская «История государства Российского». Борьба с врагами становится условием оправдания присвоения средств господства теми, кто у власти. Для массового сознания достаточно верить, что государство защищает население от врагов, противостоит враждебному Западу, США, НАТО, ИГИЛ (запрещенному в РФ), чеченским террористам, украинским нацистам и проч., и проч., обретая в этой борьбе свое величие и славу. Этой идеологеме и нынешняя власть обязана своей поддержкой и легитимностью.

Остановке или отсутствию сознания времени (веры в грядущий коммунизм, уход образа будущего, вхождения в мировое сообщество и т.п.) соответствует широкое распространение конспирологии, самых разнообразных фобий и убеждений в наличии скрытых от нас сил зла. Их функция — не просто объяснение неудач национальной истории, но и сохранение комплекса «народа-жертвы» или «народа неудачника», завистливо смотрящего на процветание «нормальных стран». Остатки славянофильского тезиса о «русофобии» Запада здесь могут смешиваться с остатками идеологемы «ненависть буржуазии к рабочему классу», антиамериканизм с антисионизмом, заговор ЦРУ с планами реформаторов и множеством других мифов, характерных для культуры закрытого общества. Важна именно простейшая бинарная структура массового сознания: «мы–они» и «они» как средство объяснения провалов и поражений, хронической отсталости страны. А в том, что страна никак не может дотянуться до стандартов развитых стран, которые мы не любим поэтому, сомневаться не приходится. От социализма, идей модернизации и надежд на изобилие после демократических и рыночных реформ осталось лишь разочарование. В 1989 году 69% опрошенных были согласны с тем, что страна надолго, если не навсегда, отстала от ведущих стран мира. К 2008 году эта цифра снизилась до 55%. Но затем (после некоторого роста благосостояния) возник очень характерный скачок психологического перевертывания: сознание отсталости страны стало замещаться, и чем дальше, тем сильнее, убежденностью в том, что не «мы отстали», «а просто у нас — особый путь», и не надо нас сравнивать с другими странами.

таблица 5

К 2013 году такие мнения, высказанные 65% опрошенных, вытеснили сознание отсталости. В чем состоит этот «особый путь», никто не мог внятно сказать. Но так именно и работают механизмы психологической защиты от угнетающего сознания «аборта модернизации» (А. Тойнби). Полностью освободиться от этой травмы не получается. Бинарная структура сознания (мы–они) воспроизводится уже в другой плоскости: Великая держава и бедный, зависимый и недовольный народ (знаменитое: «Земля наша богата, порядка ж вовсе нет») (табл. 4).

Антиномическая структура коллективной идентичности россиян весьма устойчива и не меняется на протяжении последних 25 лет, хотя интенсивность выражения почти всех ее компонентов заметно падает. Она, начиная с брежневского застоя (напомню еще раз, что именно в эти годы пошло массовое обучение истории), выстроена вокруг центрального национального символа — Победы в Великой Отечественной войне, ставшей основанием коллективной гордости ядерной «супердержавы». Смещение Хрущева означало конец идеологии государства «строителей светлого будущего». Не хрущевское «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», а именно брежневская эпоха «развитого социализма» и психологической демобилизации признается россиянами лучшим периодом в жизни страны в ХХ веке (с этими представлениями соперничают лишь мнения более молодых когорт, считающих «лучшим периодом» в жизни России годы путинского правления).

Снижаются не только основания для «гордости», точно так же ослабла интенсивность переживания «стыда», отражающие комплексы национальной или коллективной неполноценности основной массы населения. В динамике эти изменения выглядят так (табл. 5 и 6).

Ранжировано по 1999 году; приводятся только те сквозные варианты ответов, которые были повторены в 2023 году. Из данной таблицы исключены те варианты ответов о «гордости», которые к настоящему времени утратили свое значение. Такие как, например: «Борьба с татаро-монгольским игом, защита Европы от нашествия с Востока» (снижение частоты ответов с 25 до 7% и менее), «Передовой строй, советское бесклассовое общество» (с 14 до 7% и менее), «Подвижничество русских святых» (с 14 до 6%), «Нравственный авторитет русской интеллигенции» (с 12 до 4% и менее).

Другие концепции отечественной истории, которые могли стать условиями для общественного развития, не проникли в массовое сознание — или их нет, или они оказались не значимыми для массы населения. То, что в предвоенные годы начинало закладываться в школах, стало основой сегодняшнего массового «исторического сознания», поддерживаемого государственными ритуалами «исторической памяти». Сталинская эпоха реакции, закрытости и самовосхваления (конец 1940-х годов: «Россия — родина слонов») закончилась оттепелью, брежневский застой — перестройкой. Неизбежно закончится и нынешняя фаза «осажденной крепости». Это не прогноз, а функциональный вывод. Появится ли новое понимание истории? Вопрос…

сноски

- Лёзина Е. ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. М.: НЛО, 2022.

- Тейярд де Шарден П. Феномен человека. М.: Прогресс, 1965. С. 165.