У стендов газеты «Московские новости» на Пушкинской площади. Фото: Олег Иванов, Борис Кавашкин / Фотохроника ТАСС

В издательстве «АИРО-ХХI» готовится к публикации книга авторства двух замечательных представительниц журналистского сообщества — американки, главного редактора и издателя журнала Nation Катрины ванден Хювел и нашей соотечественницы, журналистки и писательницы Надежды Ажгихиной.

В ее основе диалоги двух давних коллег по цеху и подруг — о недавнем прошлом, тревожной действительности и видах на будущее. Эти диалоги не просто умны и содержательны, не только передают дух волшебного времени надежд эпохи перестройки и избавления от кошмарного ожидания ядерной катастрофы, но и невероятно востребованы в сегодняшнем мире, который в очередной раз захлестнула волна ненависти, недоверия и агрессивности. Публикуем в журнальном варианте фрагменты книги с оптимистическим названием «Мы все-таки верим…».

О чем эта книга

Мы закончили работу над ней в день инаугурации Дональда Трампа, когда он во второй раз стал президентом США.

Мы обе — как многие люди в наших странах — следили за выборами 2024 года со смешанными чувствами.

Совершенно ясно, что мы являемся свидетелями конца старого миропорядка и зарождения чего-то нового.

И как и многие другие, мы испытываем острое беспокойство в связи с возникшими вызовами и одновременно видим и предчувствуем новые возможности, потому что жизнь продолжается…

<…> Наш диалог, как и наша дружба, начался в Москве в середине 1980-х — в годы горбачевской перестройки и гласности, когда у многих русских и американцев была надежда на то, что холодная война заканчивается. Было новое понимание гонки вооружений, необходимости ее прекращения, понимание важности восстановления доверия и, конечно, диалога. «Народная дипломатия», диалог людей сопутствовали тому процессу.

Мы долгое время работали в журналистике, мы видели, как милитаризм и милитаристское мышление захлестывает наши страны.

Но мы по-прежнему верим, что диалог жив, что это единственная возможность, единственный путь к безопасному и обнадеживающему будущему не только для русских и американцев, но для всех. В этой книге мы предлагаем вам наши личные (а личное — это неизбежно и политическое!) впечатления о прошедших годах. С 1980-х до 2025-го.

Мы говорим о СМИ, политике, обществе, о семье, о наших приключениях и неудачах и предлагаем несколько наших публикаций разных лет в русских и американских СМИ.

Идея книги родилась вскоре после пандемии, когда мы вместе выступали на круглом столе в Институте Гарримана в Нью-Йорке. Мир стремительно менялся, поднималась новая волна враждебности, пропаганды и недоверия и новая гонка вооружений. Новая холодная война охватывала уже не только Россию и США — но и весь мир. Отношения между нашими странами стали хуже, чем когда-либо.

Для того чтобы вернуть жизнь в эти отношения, потребуется большая работа. Мы верим, что наш скромный, честный и откровенный диалог может стать маленькой частью этой работы и поможет другим.

Нам придавал силы опыт близких людей, которые посвятили свою жизнь развитию диалога. Прежде всего — недавно ушедшего мужа Катрины Стивена Коэна (известного американского историка. — Ред.), который никогда не прекращал искать самые разные возможности для диалога и понимал, как важно видеть альтернативные пути, и Юрия Щекочихина, который был мужем Надежды Ажгихиной, чьи публикации о коррупции и защите человеческого достоинства открывали дорогу к переменам.

Мы посвящаем книгу их памяти, а также посвящаем ее нашим внукам, Мише, Илье и Вану, — и продолжаем надеяться…

Нас познакомил Горбачев

Надежда Ажгихина. Фото: соцсети

Надежда Ажгихина. Мы познакомились благодаря перестройке и эпохе гласности, эпохе Горбачева.

Это было необычайное время, время, изменившее мир и, в том числе, отношения между нашими странами.

Тогда казалось, что мечта многих поколений русской интеллигенции — о гражданских свободах, демократии и открытости — наконец начала воплощаться в жизнь.

Реформы Горбачева наметили поворот от идеологического и военного противостояния с Западом к разоружению, универсальным ценностям и «новому мышлению» с расчетом на общее будущее.

Как бы то ни было, они изменили жизнь миллионов людей, прежде всего — советских. Мои сверстники, наше поколение — несомненно, дети перестройки. Когда она началась, мы были уже достаточно взрослыми людьми, профессионалами — и в то же время достаточно юными, чтобы попробовать себя в этой необычайной, быстро меняющейся действительности, в открывшемся нам новом потрясающем мире.

Катрина ванден Хювел. Фото: соцсети

Катрина ванден Хювел. Возможность быть вышвырнутым из страны [СССР] и даже арестованным за книги, изданные на Западе, и рукописи была вполне себе реальной в начале 1980-х. Поэтому Антон Антонов-Овсеенко, будущий основатель Музея ГУЛАГа, отец которого в 1917 году штурмовал Зимний дворец, а позже погиб в сталинских чистках, не раз говорил Стиву: «Никогда не оставляй книги в гостинице».

А потом КГБ наведался в квартиру самого Антона, и там была Анна Михайловна, вдова Бухарина, и были все эти рукописи, напечатанные на машинке, в том числе «Портрет тирана» Антона. Итог: Стиву несколько лет не давали визу. Отчасти из-за рукописей, которые Стив вывозил на Запад, — сегодня это кажется такой ерундой. А отчасти из-за страха, который вызывали у партийных аппаратчиков связи Стива с семьей Бухарина, и его самиздатовской книги — книги, в которой он рассказал о той части истории, о которой умалчивала официальная советская история. Я помню, как мы сидели в кабинете директора Института США и Канады Георгия Арбатова и он напрямую предупредил Стива: «Не играй с этим».

То, что история вызывала тогда такой страх и беспокойство, делает прорыв к перестройке, и особенно к гласности, еще более выдающимся. Сегодня мы думаем, что тогда перемены произошли быстро, но на самом деле они заняли время. Буквально каждый день происходило какое-то новое открытие, расширение границ возможного — и это вызвало горячий отклик и стремление идти дальше по пути этих открытий гласности у вас в стране и восхищало меня как американского журналиста. Обычно это было что-то из истории, из закрытых прежде архивов, то, что заставляло людей по-другому взглянуть на собственное прошлое.

Моя страна тогда «рейганизировалась», у нас было ощущение, что мы катимся назад от тех цивилизационных достижений, которых добились в ХХ веке.

А в России я чувствовала, как страна открывается день за днем…

Н. А. Люди устали от застоя, им до смерти надоели эти старики у власти: Брежнев, Андропов, Черненко, — умирающие один за другим. Люди ждали чего-то нового, хотя и без особой надежды.

В первые дни и даже недели после назначения Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС особого энтузиазма не было. От него — типичного представителя номенклатуры в восприятии людей — никто ничего особенного не ждал.

Антон Антонов-Овсеенко. Фото: соцсети

Однако гласность была встречена с одобрением. Многие хотели обновления общества, все без исключения, я это хорошо помню. И интеллигенция, и самые обычные люди. Я тогда жила на даче в Купавне и часто ездила на электричке, по направлению вполне литературному — Москва — Петушки. На заводы в Карачарово или Серп и Молот ехали из области рабочие, обычно по пути туда пили пиво, а на обратном пути — водку. Я видела, как работяги забыли и про водку, и про пиво. В электричке обсуждали последние статьи из «Огонька», «Московских новостей», «Нового мира». Вспоминали истории своих родителей, бабушек… Обсуждали Солженицына, архивные находки — словом, всё. Это было важно.

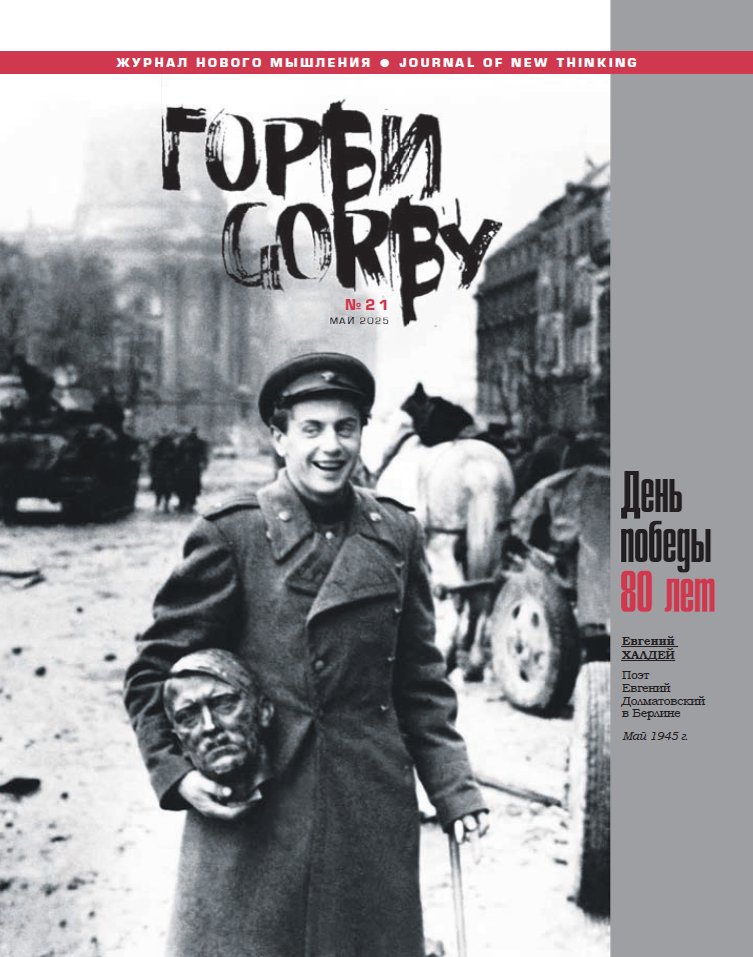

К. Х. Мне нравилось видеть, как зимой на заснеженных улицах люди останавливались, иногда даже выстраивались в очередь у газетных стендов, чтобы прочесть свежий номер. У «Московских новостей» был такой стенд на Пушкинской площади, рядом с редакцией.

Н. А. Стояли в очереди, как за самым дефицитным товаром, чтобы почитать. Газетам доверяли, считали, что правда может изменить жизнь к лучшему. На самом деле люди еще до перестройки верили, что журналисты могут добиваться справедливости лучше и надежнее, чем все советские институты, вместе взятые. А еще русские — мастера читать между строк. Это старая традиция. Даже в условиях тотальной цензуры «эзопов язык», мастерство ассоциаций и точность деталей помогали журналистам донести свою мысль до читателя.

Москвичи у стенда газеты на Пушкинской площади. Фото: Олег Иванов / Фотохроника ТАСС

Журналистам и до перестройки удавалось помогать людям, попавшим в беду, и даже восстанавливать справедливость. И прессе доверяли больше, чем партии, правительству или советским судам. Люди писали письма в редакцию, приходили лично, порой добираясь туда по многу дней. И во многих редакциях, таких как «Литературная газета», «Комсомольская правда», работали те, кого называли «шестидесятниками», кого вдохновила «хрущевская оттепель», ХХ съезд партии, десталинизация. Многие журналисты и главные редакторы разделяли запущенные «оттепелью» идеи демократизации, реформ и открытости. Таковы были и мои учителя.

К. Х. Помню бурные баталии в прессе. Что я ценю в европейской и российской прессе и чего нет в американской — это то, что у вас можно спросить: «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты». В моей стране принято делать вид, что газеты пишут о событиях объективно. Взять The New York Times — там в новостных колонках нельзя выражать личное и вообще никакое мнение. Но эта традиция разрушается. Что касается дебатов — как тут не вспомнить опубликованное в 1987 году в «Советской России» письмо Нины Андреевой.

Н. А. Да, оно продемонстрировало наличие реальной политической борьбы в обществе — между либералами и «традиционалистами», — борьбы, вспышки которой обостряются и затихают в России на протяжении веков. Голосом Нины Андреевой говорила тогда старая советская партийная номенклатура, люди, которые не хотели обновления, не желали поворачиваться лицом к Западу и вообще к миру. Эта борьба распространилась тогда на все сферы общества, ее отголоски были слышны во многих семьях. Критики писали о «гражданской войне» в литературе между двумя способами мышления и политического развития. Между прочим, сегодня мы наблюдаем нечто похожее.

А как американские СМИ писали о Советском Союзе после прихода Горбачева? Понимал ли кто-то, что наступают перемены? Или продолжали следовать канонам и стереотипам, сформированным за десятилетия идеологического противостояния?

К. Х. Понадобилось время, чтобы понять. Разные СМИ писали по-разному — качественные элитарные, таблоиды, несколько гибридных, сочетающих признаки тех и других… Разные медиа, разные аудитории. Ты спрашиваешь, что люди думали? Те, кто изучал Россию, такие, как мой покойный муж Стивен Коэн, считали его появление оправданным. Реформатор, который появился из недр системы, которую многие считали нереформируемой. А люди типа Александра Хейга, госсекретаря при Рейгане, называли Горбачева «Сталиным в ботинках от Гуччи». Это было в 1986 году. И внутри истеблишмента США шли споры, принимать ли Горбачева за чистую монету, или он водит нас за нос. Люди, которые всю жизнь видели в Советском Союзе врага, просто не способны были принять перемены.

Но на рубеже 1988–1989 годов что-то начало меняться. В ноябре 1989 года Кондолиза Райс, в ту пору молодая помощница президента по делам национальной безопасности, пригласила двух специалистов по России на президентскую «дачу» в Кэмп-Дэвиде на встречу с президентом Бушем. Этими специалистами были гарвардский профессор, сторонник жесткой линии неоконсерватор Ричард Пайпс и Стив. Они были давними оппонентами и не раз схлестывались в публичных дебатах на радио и телевидении.

Помню, Стив тогда, повесив трубку, обернулся ко мне и сказал: «Что-то меняется». А потом добавил: «Но это 9 утра, слишком рано для меня». А я ответила: «Ты поедешь».

Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш во время совместной пресс-конференции. Фото: Альберт Пушкарев / Фотохроника ТАСС

И вот Стив поехал в Кэмп-Дэвид, где два ученых провели несколько раундов дебатов по поводу того, какую позицию по отношению к Горбачеву должен занять президент Буш на предстоящем саммите на Мальте, причем то, что Буш отнесется к Горбачеву серьезно, было, скорее всего, уже решено. Там собрался весь штаб: Кондолиза Райс, Джон Сунуну, Роберт Гейтс, — и Стив. Стив потом сказал мне, что понял, что «победил», когда Буш пригласил его сесть рядом с ним на ланче и сказал присутствующим: «Стив — мой россиевед».

Когда в 1987 году Горбачев приехал в Вашингтон, он устроил прием в советском посольстве для представителей американской «прогрессивной интеллигенции». Там были Джесси Джексон, Джейн Фонда, Пол Ньюман, Стив. Меня не пригласили. Именно там Стив впервые встретился с Горбачевым. Когда Стив пришел, уже через несколько минут к нему подошел помощник Горбачева и сказал, что генеральный секретарь хочет поговорить с ним. И вот подходит Михаил Сергеевич и спрашивает Стива — решив, видимо, что автор книги «Бухарин и большевистская революция» должен быть маститым ученым «солидного» возраста: «Это правда вы написали или это был ваш отец? Где ваш отец?» Он не думал, что такой молодой ученый может написать важную и серьезную книгу. Мне это нравится: «Где ваш отец?» Стив был так счастлив.

И с этого, как ты знаешь, начались их отношения — профессиональные и личные, отношения Стива с человеком, которого он глубоко уважал, — с фигурой исторического масштаба. Знаешь, многие ругают Стива за его оценку перестройки, но Стив считал, что предсказал возможность появления кого-то, кто открыл дверь для демократии.

И эта дверь очень быстро закрылась, к сожалению.

У Горбачева было всего шесть лет.

Н. А. Шесть лет, но какие это были годы!

Ему удалось многое сделать. Он начал ядерное разоружение и конверсию военно-промышленной сферы. И он дал нам свободу. Не все это помнят, но это сделал не Ельцин, а именно он. Гласность была грандиозным явлением. Не существовало адекватного языка для обозначения всего происходящего, не было опыта — для нас, журналистов и всех пишущих, в первую очередь. И мы вовсю кинулись это нарабатывать, развивать, экспериментировать… Фантастическим примером был «Огонек» Виталия Коротича. Кстати, тогда у нас в редакции гуляла шутка насчет того, кого арестуют следующим после Коротича. Это все еще был СССР, еще существовал ЦК с его идеологическим отделом и цензурой. Но наш главред, так же, как Егор Яковлев в «Московских новостях» и Александр Чаковский в «Литературной газете», не боялся брать на себя ответственность за новые прорывные публикации — прежде всего, о сталинском времени, ГУЛАГе, репрессиях и альтернативных путях развития России. Идея поиска альтернатив внутри социалистического строя была очень актуальной в первые годы перестройки.

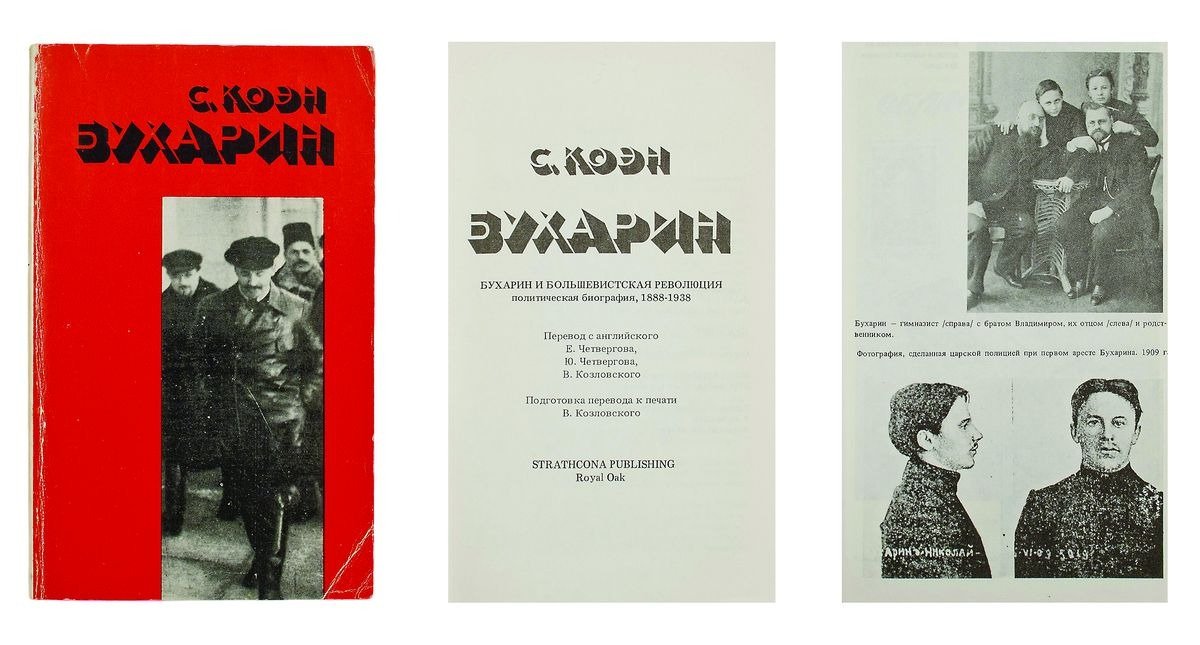

Страницы книги Стива Коэна «Бухарин»

И очень важную роль в переосмыслении советского прошлого, без сомнения, сыграла биография Бухарина и другие публикации Стива. Публикация в «Огоньке» последнего письма Бухарина, сохраненного в памяти его вдовой, стала бомбой. К нам приходили десятки тысяч писем от людей, которые признавались, что ждали этого момента всю жизнь…

Расскажи про Стива и его историю с Бухариным. Я знаю, что для вас это стало частью семейной истории. Ты не просто сопровождала Стива, ты записывала на пленку рассказы бывших узников ГУЛАГа и их родственников, систематизировала материалы, принимала самое активное участие в этой уникальной работе. Как вообще случилось, что Стив как исследователь решил написать книгу о Бухарине?

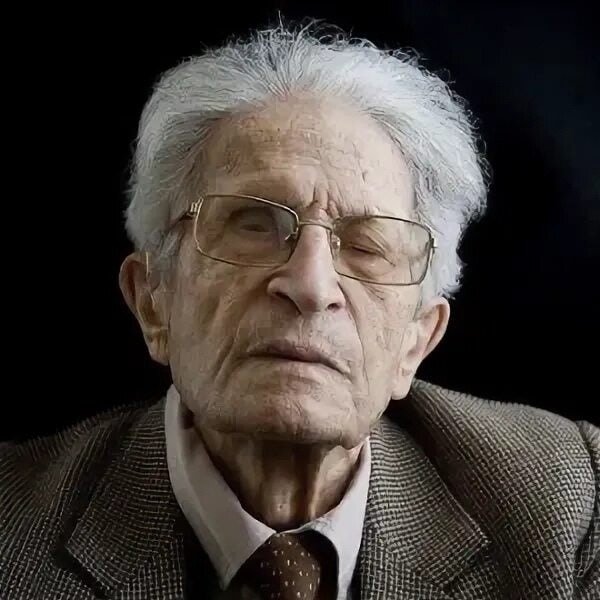

К. Х. Стива всегда интересовали альтернативы. Возможно, частично это связано с детством, которое он провел на американском Юге, где своими глазами видел последствия расизма, жестокие последствия, и он пришел к убеждению, что была альтернатива расизму и тогда, и потом. А потом — долгие разговоры с Робертом Конквестом, с которым они были большими друзьями (и остались большими друзьями до самой смерти Боба), и Стив приносил ему все материалы, и они обсуждали новые публикации про ГУЛАГ.

У Стива был великий наставник — Роберт Такер, профессор Индианского университета. Они как-то разговаривали о будущих планах Стива, и Стив сказал, что ему интересна тема альтернатив, и упомянул Бухарина, Такер сказал, что это была бы важная тема, никто ею пока серьезно не занимался. И Конквест потом поддержал.

Стив, кстати, как-то был у Э.Х. Карра, одного из ведущих специалистов по истории Советского Союза, и тот ему сказал: «Зачем вы, молодой человек, тратите свое время на Бухарина?» Но книга Стива — это не просто биография Бухарина, это биография альтернативной истории.

Стив Коэн. Фото: соцсети

Н. А. И ее публикация — сначала подпольное хождение «тамиздатовских» копий, а потом и официальное издание в «Прогрессе» тиражом 250 тысяч экземпляров — это был знак эпохи.

К. Х. И знак гласности. Я вспоминаю Александра Авеличева, возглавлявшего тогда издательство «Прогресс», потом он попал в опалу. Но реальное руководство «Прогрессом» было у Александра Яковлева, члена Политбюро и «полпреда гласности».

Позднее, в 1990-е годы, Стив хотел сделать новое, отредактированное и дополненное, издание своей книги, поскольку в начале 1970-х, когда он ее писал, он еще не был знаком с семьей Бухарина. Эта работа еще ждет своего часа, когда-нибудь кто-то, кто получит доступ к архивным материалам, сможет сделать это. А у нас по этому поводу все время были споры, потому что Стив хотел «распотрошить» книгу, все переписать, а я говорила: «Я думаю, тебе нужно написать 50-страничное предисловие или послесловие». Я считала, что оригинал уже стал классикой, а переписывать классику очень трудно.

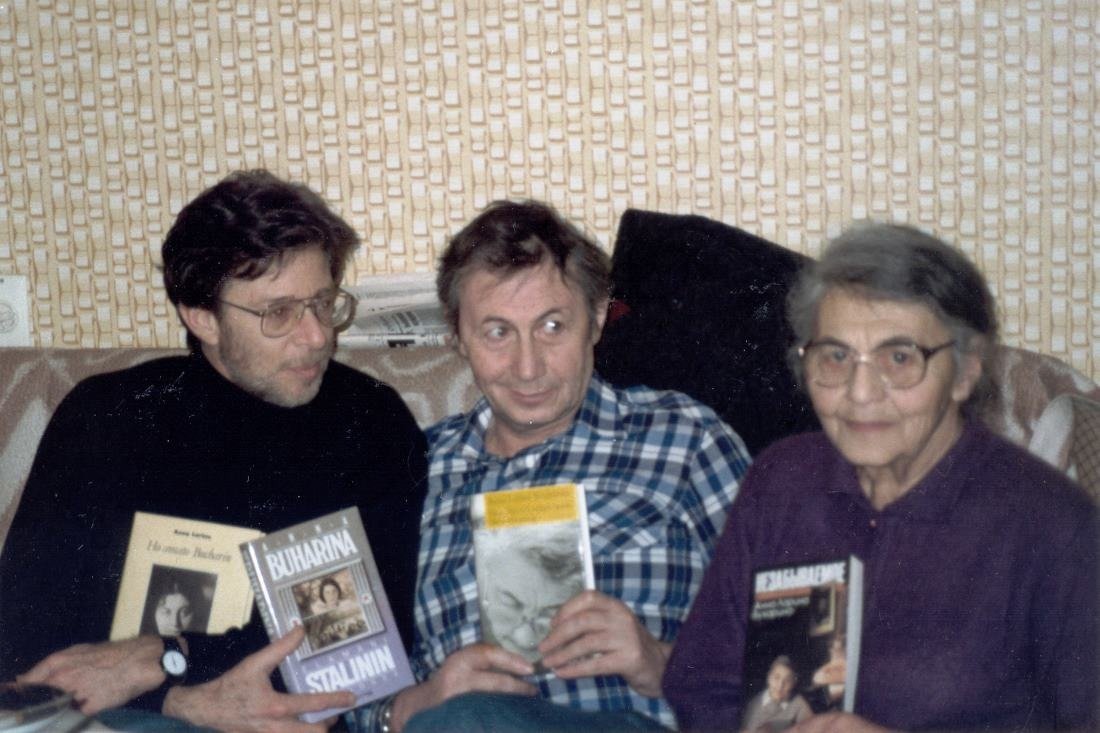

Но так или иначе — с Бухариными мы жили. Они фактически стали нашей семьей в Москве.

Мать Стива умерла в 1978 году, так что Анна Михайловна (Ларина, вдова Н.И. Бухарина. — Ред.) стала его мамой, а сын Анны Михайловны Юрий — его братом. Родными стали дочь Анны Михайловны Надя, вся семья. Когда мы приезжали в Москву, а мы приезжали два-три раза в год и жили по нескольку месяцев, мы сразу же, в тот же вечер, ехали к Бухариным, оставались у них, по дороге покупали продукты. И потом виделись с ними все то время, что были в Москве. Потом Юрий заболел, у него была опухоль мозга. У Анны Михайловны мы познакомились с Валерием Писигиным, молодым бухаринистом из Набережных Челнов, который потом очень сблизился со Стивом. Он написал две замечательные книги о деревне — в традициях лучшей деревенской прозы. Они были о русских женщинах, живущих в небольших городах, о том, как они «держат на своих плечах небо». Потом он занялся изучением блюза и американской фолк-музыки, и я познакомила его с Питом Сигером.

В 1990-е Анна Михайловна побывала в Колумбийском университете, участвовала в совместном шоу Владимира Познера и Фила Донахью — оно тогда еще на пленку записывалось, — ездила в Италию, потому что там снимался фильм о Бухарине, и путешествовала по Европе. Это было так приятно видеть, она стала настоящей звездой.

Анна Ларина (Бухарина) с сыном и Стивом Коэном. Фото из архива Валерия Писигина

Н. А. Да, люди тогда узнали и о ней, и о Бухарине, и обо всей этой, прежде не известной многим части истории.

К. Х. Думаю, это важно. Несколько лет назад мы со Стивом были на Кубе, и Стив встречался там с бывшим министром финансов. Конечно, Куба — маленькая страна, но они пытаются осуществлять там версию нэпа, новой экономической политики. Они разрешают открывать частные кафе, отели, мастерские по ремонту обуви, сохраняя при этом командные высоты, железные дороги, коммунальные службы в руках государства. Но это же альтернативная модель! Стив всегда говорил, что у коммунизма столько же разновидностей, сколько и у демократии. А знаешь что? Горбачев в конце своей карьеры был социал-демократом.

Н. А. Да, он к этому пришел. Многие, кстати, пришли к социал-демократическим идеям в конце 1980-х годов. И особенно после. Мне кажется, люди долгое время не понимали, что социал-демократия была реальным вариантом развития. И это было трагическое неведение… Все были настолько очарованы неолиберальными идеями и глянцевыми картинками мира, который никогда не существовал…

К. Х. Горбачев был социал-демократом, и если учесть, что в СССР была только одна партия, в ней могли быть различные фракции. И они были: консерватор Егор Лигачев, социал-демократ и реформатор Горбачев, и была еще Российская коммунистическая партия Геннадия Зюганова…

А что такое коммунисты, я имею в виду русский коммунизм, сегодня? Зайдите в офис Зюганова — вы увидите там иконы, Гагарина, Великую Отечественную войну и портреты Сталина!

Катрина ванден Хювел, Надежда Ажгихина