Первый Съезд народных депутатов СССР в Москве. Михаил Горбачев в центре. Фото: Владимир Мусаэльян, Юрий Лизунов / ТАСС

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЖАРКОВЫМ ВАСИЛИЕМ ПАВЛОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЖАРКОВА ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА.

1989-й был и до сих пор остается лучшим годом моей жизни. Сегодня в еще большей степени становится понятно, что дальше было только хуже. В тот год мне исполнилось 15 лет, я успешно баллотировался в совет своей школы, мой стойкий интерес к политике как предмету наблюдения окончательно сформировался именно тогда. Газеты, толстые журналы и постоянные дебаты со сверстниками и старшими — мир вокруг на какое-то время превратился в сплошную агору. Никогда больше у меня не было такого полного и глубокого ощущения свободы, надежды на лучшее будущее своей страны и собственной непосредственной причастности к его достижению. Мне известно, что похожие личные воспоминания о том времени остались не у одного меня.

Революция в прямом эфире

Главным политическим событием самого счастливого для меня года стал Съезд народных депутатов, собравшийся в Кремлевском дворце съездов 25 мая. Прямые трансляции его заседаний шли по центральному телевидению и через радиоточки по всей стране, на вокзалах и у станций метро. Газета «Известия» публиковала полные стенограммы съездовских дебатов. Все обсуждали выступления ставших новыми всесоюзными героями депутатов Юрия Афанасьева, Гавриила Попова, Анатолия Собчака и до сих пор активного в социальных сетях Николая Травкина. В работе съезда принимали участие многие известные на всю страну актеры — Регимантас Адомайтис, Олег Басилашвили и Михаил Ульянов, писатели Чингиз Айтматов, Василь Быков и Евгений Евтушенко, ученые Сергей Аверинцев, Дмитрий Лихачев и, конечно же, Андрей Сахаров.

Кто-то называет заседания Съезда первым ток-шоу в телевизионной истории страны.

Надо понимать, каким шоком для нее стало такое зрелище после долгих десятилетий единогласного одобрения избранных на безальтернативной основе представителей и представительниц «блока коммунистов и беспартийных» и зачитывания ими подготовленных аппаратом президиума речей — все более фальшивых и заунывных по мере дряхления советского режима.

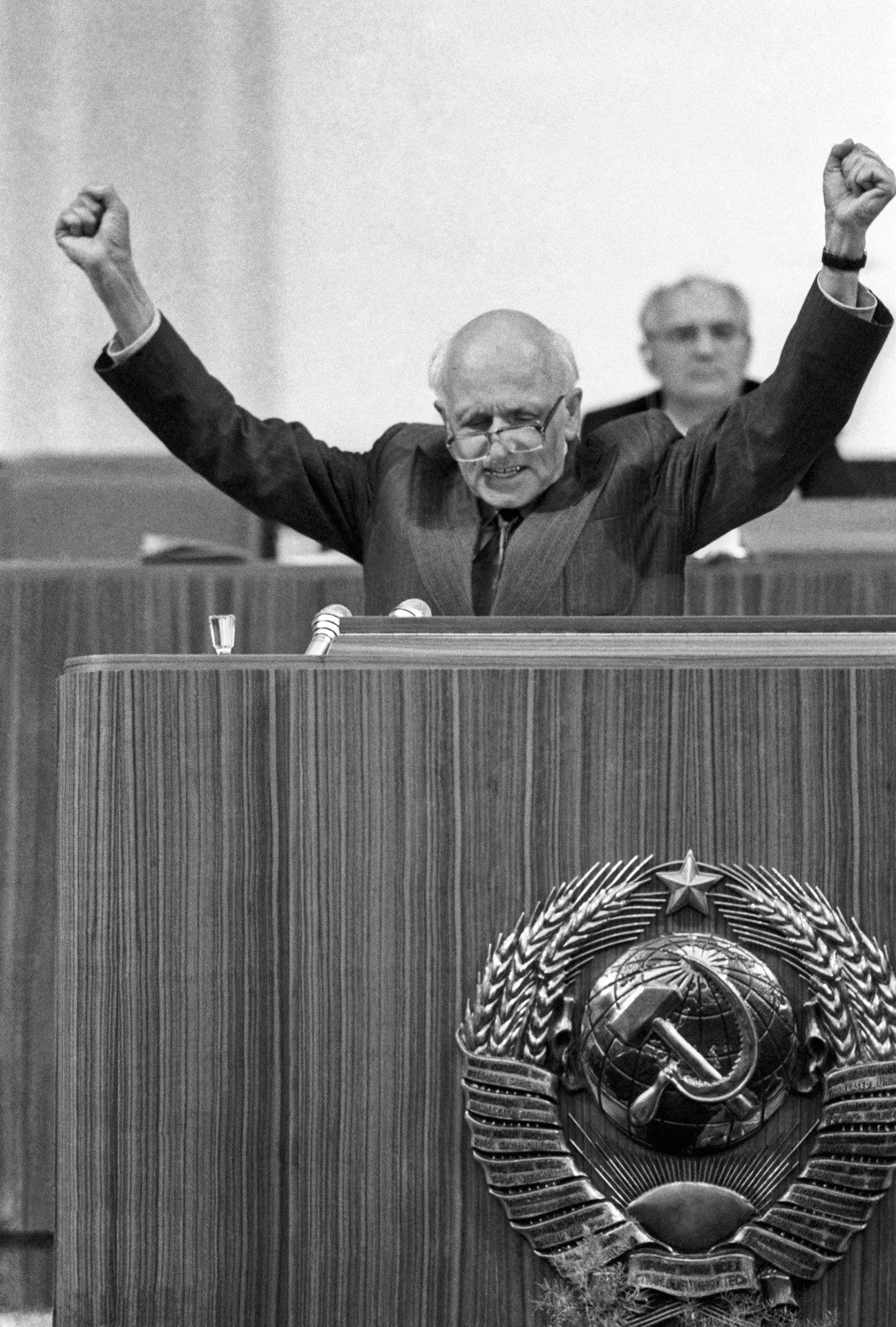

Я отлично помню свои впечатления от первой трансляции. Вернувшись домой из школы, тут же включил телевизор. В воздухе уже висело: происходит что-то важное, это нужно смотреть обязательно! Пока наш цветной «Рубин» нагревался, я уже слышал голос, он был совсем не похож на манеру разговора советских высокопоставленных деятелей. Очень интеллигентный, слегка запинающийся, без начальственных ноток, но уверенный в своей правоте — я никогда не слышал до этого, как говорит Сахаров.

На трибуне Съезда — академик Сахаров. Фото: Борис Кавашкин / Фотохроника ТАСС

Но вот я уже вижу его открытое и усталое лицо, его ссутулившуюся фигуру и слышу: «Мы переживаем революцию». В прямом эфире академик, два с половиной года назад вернувшийся из ссылки за свою антивоенную позицию, требует принятия Декрета о передаче всей полноты власти в стране собравшемуся новому органу, этому самому Съезду народных депутатов. Его не гонят с трибуны, не отключают микрофон, не зашикивают и не захлопывают, все это, впрочем, произойдет в тот же день, но позднее. И я это тоже увижу, испытывая стыд. Но главная эмоция уже сформирована. «Перемен просят наши сердца», спел Цой еще в 1986-м. Так вот они! Теперь это стало очевидно всем.

Амнезия участников и очевидцев

Удивительным образом все-таки устроена человеческая память: на уровне общества это важнейшее событие в жизни страны, на десятилетия определившее политику не только России, но и всех стран бывшего Советского Союза, тотально забыто и стерто. Я прекрасно помню те дни и буду помнить их всю свою жизнь, но вокруг складывается впечатление полной амнезии. Даже люди схожих со мной демократических взглядов не слишком охотно вспоминают те конкретные события, которые происходили с ними и напрямую касались их жизни. При этом любой публицист, что левый, что правый, будет теперь бесконечно рассуждать об Иване Грозном или Сталине, о Петре I и даже Владимире Красное Солнышко, которых никто никогда из ныне живущих не знал и не видел и мало что понимает в реалиях 100- и тем более 1000-летней давности.

Из примеров тирании далекого прошлого мы выводим корни текущей российской политики, но почему-то полностью игнорируем собственный опыт строительства демократии.

Он был у нас, да, по большому счету неудачный. Но тем интереснее с ним разобраться, разве нет?

Мы жили, чувствовали и совершали поступки одновременно с теми тектоническими сдвигами, которые происходили на наших глазах и с нашим непосредственным участием. Свою избирательную кампанию в школе и последующие выступления на заседании ее совета я строил тогда по примерам, наблюдаемым в режиме онлайн (хотя такого понятия еще и не было). Рядом кто-то открывал кооперативы и чуть позже коммерческие банки, ходил на учредительные собрания новых все активнее множившихся партий и движений, участвовал в митингах и даже строил баррикады — до этого дойдет через два года. Это наша жизнь, а не современников Ивана Грозного, будь он неладен, это наш опыт, наши ошибки и достижения. Почему мы о них не вспоминаем?

Мы оправдываем собственные неудачи чужим и абсолютно далеким от нас временем и при этом не хотим разобраться с собственной жизнью. По счастью, в нашем распоряжении есть масса документов эпохи: подшивки старых советских газет хранятся во многих библиотеках, стенограммы и постановления многочисленных заседаний опубликованы и доступны, на ютубе есть даже записи телевизионных трансляций. Если о чем-то забыл или не хочешь, чтобы память сыграла с тобой злую шутку, вот, пожалуйста, есть возможность освежить и, более того, посмотреть на те события из своей сегодняшней перспективы и тем самым оценить их на основе всего опыта последних без малого 40 лет. Мне кажется, сегодня это гораздо важнее бесконечного перемалывания фактов, найденных и пережитых не нами.

Явление советских либералов

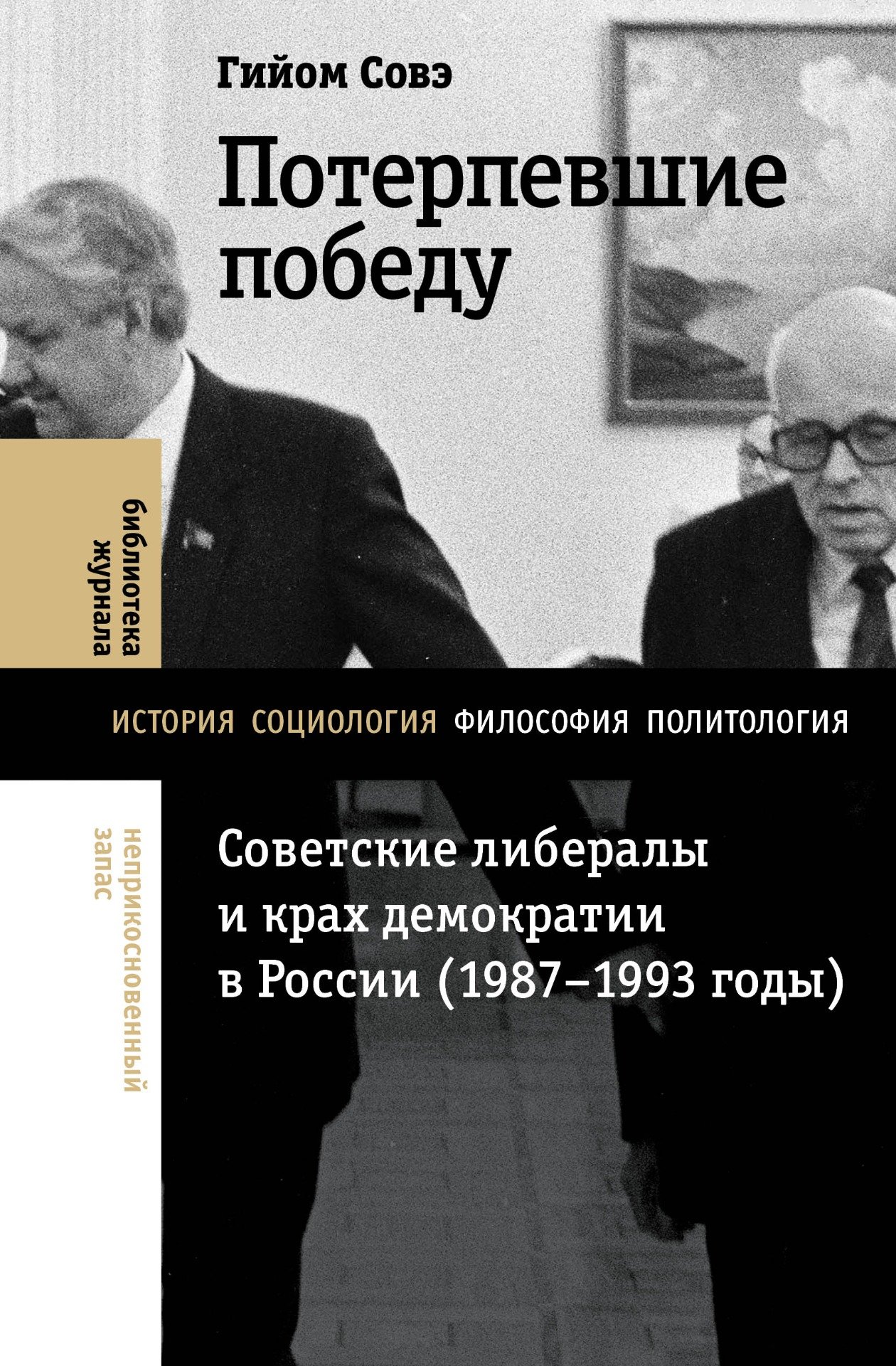

Важным событием интеллектуальной жизни сегодняшней Москвы стал выход в свет в издательстве «Новое литературное обозрение» книги Гийома Совэ «Потерпевшие победу» (2025) о роли советских либералов в крахе демократии в России по итогам перестройки. Спойлер: безоговорочная поддержка представителями интеллигенции Ельцина в 1990–1993 годах способствовала «их собственной маргинализации». 1989 год стал временем расцвета этой достаточно многочисленной и еще более активной группы лиц, когда люди, совсем недавно известные лишь в узких профессиональных кругах, приобрели всесоюзную и международную известность, стали публиковать статьи и давать интервью крупнейшим медиа внутри страны и за ее пределами. Съезду народных депутатов в книге уделена целая глава, где констатируется, что именно тогда интеллигенция перешла в оппозицию Горбачеву, критикуя его слева. Во многом это предопределило итог его реформ.

Оставим пока в стороне тот факт, что еще через пару лет наиболее успешные из числа советских либералов займут правые позиции и начнут восхищаться Пиночетом. Пока лучше зафиксируем другое.

- Во-первых, академик Сахаров уже тогда отметил наиболее очевидное: «Съезд включил мотор перемен на более высокую скорость». Перестройка вступила в свою решающую стадию именно в 1989 году.

- Во-вторых, и это уже относится к нашему времени, как утверждает Гийом Совэ, в отличие от практически полностью негативного образа «лихих 90-х», в глазах современных россиян «наследие перестройки остается относительно открытым для противоположных толкований». Это и есть та самая нить с нашим недавним прошлым, которую могут и должны использовать демократические интеллектуалы нового поколения, призванные разобраться с опытом тогдашней свободы и найти в нем позитивный образ для возможных будущих перемен.

Выборы без цензуры и политтехнологов

Первым ярким событием 1989 года стали выборы народных депутатов.

По новому избирательному закону они должны были проходить на альтернативной основе, хотя в итоге это требование не везде было соблюдено. Но даже там, где сохранялась старая схема, происходили совершенно удивительные для советской действительности вещи. Так, в Ленинграде граждане отказались голосовать за выставленных единственными в своих избирательных округах представителей местной партийной верхушки: по итогам выборов они не набрали больше требуемой половины голосов и не прошли в народные депутаты. Это был скандал! Во многих других местах страны люди тоже прокатили на выборах своих партийных начальников. Зато в другом ленинградском территориальном округе будущий недолгий любимец всей страны Собчак боролся сразу с несколькими другими кандидатами и победил только в результате второго тура голосования. В Свердловске тогда же депутатом был избран Геннадий Бурбулис, обошедший другого кандидата по имени Арно Эпп. Многие его избиратели говорили, что с удовольствием хотели бы проголосовать за своего земляка — Бориса Ельцина. Такая возможность представилась москвичам — по итогам голосования в московском национально-территориальном округе главный тогдашний оппонент Горбачева был избран народным депутатом около 90% поданных за него голосов.

Горбачев и остальные представители руководства с депутатскими мандатами вместе со всеми сидели в партере. Фото: Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов / Фотохроника ТАСС

Представители партийной номенклатуры получили бы еще меньше мандатов, если бы не замысловатая процедура формирования Съезда. Треть депутатского корпуса делегировалась зарегистрированными в СССР общественными организациями — по сотне от КПСС, профсоюзов и кооперативных организаций и меньшее число депутатов от других многочисленных структур, заканчивая Всесоюзным обществом филателистов и Обществом друзей кино. Так возникло понятие «красной сотни»: большинство представителей высшей партийной номенклатуры, включая Михаила Горбачева и его первого заместителя на посту председателя Президиума Верховного Совета Анатолия Лукьянова, прошли в депутаты именно по списку от компартии без какого-либо голосования рядовых избирателей.

Однако и академик Сахаров получил свой мандат благодаря выдвижению от Академии наук. Позднее Собчак утверждал в своих мемуарах, что народ за диссидента никогда бы не проголосовал. Это в целом демофобское утверждение говорит нам больше о состоянии умов советских либералов, чем советского общества в целом. Не случайно Гийом Совэ упоминает в своей книге эпизод, когда столичные интеллигенты сомневались в необходимости прямых выборов главы государства, полагая, что народ к этому не готов.

Импровизация демократических процедур

Так или иначе, Съезд народных депутатов представлял собой гораздо более глубокий и полный срез советского общества, чем какой-либо орган представительной власти ранее в истории страны. Утром 25 мая все они собрались в огромном зале Кремлевского дворца съездов (КДС), куда проходили через Спасские ворота из снесенной ныне гостиницы «Россия». Картина с самого начала выглядела необычно. Знаменитый брежневский многорядный президиум под огромной белоснежной статуей Ленина и кумачовым знаменем пустовал, Горбачев и остальные представители советского руководства сидели вместе со всеми в партере. Когда все расселись, в президиуме появился малоизвестный советским зрителям человек, председатель Центральной избирательной комиссии СССР Владимир Орлов. По Конституции, именно он должен был вести первое заседание Съезда.

Ровесник Сахарова, 1921 года рождения, Орлов держался и говорил в соответствии с тогдашней школой партноменклатуры. В его интонациях слышалось что-то неуловимо брежневское, эту манеру говорить партийные и советские деятели его поколения сохранят до могилы.

Владимир Орлов. Фото: Валентин Черединцев / Фотохроника ТАСС

Меж тем привычный сценарий снова был нарушен считаные минуты спустя. На трибуне внезапно оказался депутат из Риги Вилен Толпежников, который сделал депутатский запрос с требованием расследовать апрельские события в Тбилиси и предложил почтить память погибших в столкновении с советскими войсками демонстрантов. Зал неожиданно для себя самого молча встал. Это была только одна из многочисленных импровизаций, начавшихся буквально с первых минут работы Съезда.

Практически сразу президиум столкнулся с новой для себя проблемой: как считать голоса народных депутатов? Раньше все было понятно — советские депутаты единогласно поддерживали поступавшие сверху предложения, поднимая руки. Но теперь ситуация принципиально иная: нужно точно считать, кто за, кто против, а кто воздержался. Но как это делать в огромном зале на две с лишним тысячи человек? Вот Орлов ставит на голосование состав президиума Съезда, зачитанный с трибуны газосварщиком из Московской области Владимиром Лукиным. Дальше начинается нечто новое.

Орлов: «Кто за предложение… за предложенный состав президиума, прошу поднять руки». Руки в зале поднимаются не быстро и не стройно. Председательствующий не может сосчитать их, поскольку руки в серых пиджаках плохо ему видны. Орлов залу: «Можно мандаты, хотите мандатами еще раз переголосовать? А?!» Партер повторно голосует мандатами. Видно, что практически все поднимают светлые карточки. Орлов: «Прошу опустить. Против? Воздержался? То есть принимается практически единогласно, я не вижу ни одного, кто против». Так первый подсчет был сделан на глаз немолодого партийца.

Выборы народных депутатов СССР. Фото: Сергей Воронин / Фотохроника ТАСС

Новая процедура подсчета рождается прямо в момент второго голосования. Заседание ведет уже Горбачев, занявший свое место в президиуме. Некоторые потом скажут, что это нарушение Конституции, потому что, согласно ей, весь первый день должен был председательствовать глава ЦИК. Однако не это в данной истории самое интересное, вернемся к сюжету. Горбачев поставил на голосование предложение прекратить «обмен мнениями» по поводу повестки дня. Версию президиума предложил будущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, альтернатива поступила от депутатов Сахарова и Попова. Зал поднял руки, но вдруг Горбачев сказал: «Надо выработать механизм подсчета». Он предложил состав счетной комиссии из самих депутатов, очевидно, в спешном порядке подготовленный аппаратом президиума.

Счетная комиссия во главе с председателем Оренбургского облисполкома Александром Костенюком приступает к работе. Но теперь новая проблема — подсчет голосов занимает довольно много времени: нужно сосчитать голоса в своем секторе, потом сообщить их комиссии. Мобильной связи еще нет, эсэмэску не отправишь. Приходится идти до одного из установленных в зале телефонных аппаратов или непосредственно до стола комиссии. Подведение итогов голосования по любому вопросу занимает около пяти минут. Все это время зал ждет результатов, что явно не способствует рабочей обстановке. Вскоре будущий президент Литвы Витаутас Ландсбергис напомнит, что голосовать нужно за каждое из поступивших предложений в отдельности независимо от того, что первое уже набрало большинство голосов. В частности, повестку дня Сахарова на голосование не ставили, потому что вариант Назарбаева получил «абсолютную поддержку». Подсчет голосов становится еще более долгим. Голоса «за» для экономии времени не считают, потому что их явно больше. Иногда, чувствуя усталость и раздражение зала, Горбачев снова сам считает голоса и констатирует результат: «Подавляющее большинство!» Так, в частности, было принято решение о передаче прав председательствующего самому Михаилу Сергеевичу.

Одиночество Горбачева

Лояльное президиуму большинство вскоре с подачи депутата Афанасьева станут называть «агрессивно-послушным» и «сталинско-брежневским». Благодаря его поддержке Горбачев мог с первых дней двигаться по повестке дня, не спотыкаясь на каждом шагу. Однако это большинство было бесполезно при формулировании и реализации необходимых стране реформ. Будущее зависело не от них, а от меньшинств. Первым таким меньшинством стали столичные либералы из «московской группы», практически сразу же преобразованной в Межрегиональную. Свою субъектность с самого начала стали проявлять депутаты от республик, особенно «прибалтийских», как их тогда называли. Наконец, впоследствии на III и IV Съездах оформилось активное меньшинство консерваторов вокруг группы «Союз».

С либералами из Межрегиональной депутатской группы Горбачев поссорился практически на первом же заседании Съезда, точкой невозврата стал публичный конфликт с Сахаровым под гогот и топот значительной части зала.

Однако первая крупная стычка с консерваторами на самом деле произошла еще раньше, когда на апрельском предсъездовском пленуме ЦК КПСС секретари обкомов российского Нечерноземья (будущего «красного пояса») обвинили Горбачева в пренебрежении интересами русских по сравнению с республиками, которые в тот момент получали значительные дотации из центра и одновременно вели разговоры о региональном хозрасчете. Раздражение этой группы проявилось на первом же заседании Съезда. Когда вслед за Сахаровым на трибуну был тут же приглашен Гавриил Попов, кто-то недовольно выкрикнул с места: «Демократы у нас всегда будут выступать — Попов, Сахаров, Собчак!»

Cажи Умалатова во время выступления на заседании Четвертого Съезда народных депутатов СССР. Фото: Юрий Лизунов, Александр Чумичев / ТАСС

На IV Съезде Сажи Умалатова из группы депутатов «Союз» потребует импичмента Горбачева, в то же самое время о своем выходе из состава советского руководства объявят кремлевские либералы Эдуард Шеварднадзе и Александр Яковлев. Чем дальше, тем изоляция Горбачева будет становиться все заметнее. Своего апогея она достигнет в тревожные дни августовского путча 1991 года. Собравшийся в начале сентября 1991-го V внеочередной Съезд окажется коротким и самым тихим, фактически депутаты откроют кингстоны и объявят о затоплении своего судна. До окончательного роспуска СССР останется два месяца.

В мае 1989-го об этом довольно скором будущем еще никто не знал. Поднявшись в президиум и заняв место председательствующего, Горбачев пообещал «успешно вести этот корабль к намеченным целям». Перед ним в партере Кремлевского дворца съездов сидели 2155 человек, всего на Съезд было избрано 2249 депутатов. В истории ничего не бывает придумано нарочно и тем более спланировано заранее. Однако хорошо известно, что на «Титанике» в свое время плыло 2240 человек пассажиров и команды. Депутатов Съезда было всего на девять больше. Три года спустя первый советский парламент постигла судьба самого большого пассажирского судна в мире.