(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРХАНГЕЛЬСКИМ АЛЕКСАНДРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРХАНГЕЛЬСКОГО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

Иллюстрация: Ельцин Центр

Известный писатель и филолог Александр Архангельский* написал книгу о первом поэте России «Короче, Пушкин», которая выходит в АСТ, в «РЕШ». Одновременно, с любезного согласия издателей, в VIDIM Books появится другая версия книги; важно говорить о Пушкине по разные стороны границы. Глава, которую мы публикуем, посвящена драматической истории стихотворения «Из Пиндемонти», сыгравшего важнейшую роль в судьбе Пушкина.

Последней прижизненной публикацией Пушкина стал коллективный «Канон» в честь Михаила Глинки и его великой оперы «Жизнь за царя».

Слушая сию новинку,

Зависть, злобой омрачась,

Пусть скрежещет, но уж Глинку

Затоптать не может в грязь.

То, что именно «Канон» стал итоговым текстом, — случайность. Но красивая. Потому что после встречи с государем 8 сентября 1826 года Пушкин пытался пожить «за царя», поучаствовать в создании идеологии, обличил «клеветников России», но в итоге прожил Жизнь За Себя. То есть отстоял право автономного существования и возможность дышать, когда из колбы выкачали воздух. А дальнейшее зависело не от него. Как не от него зависело, воспользуется ли читатель предоставленной возможностью.

Сохранилась трогательная история о том, как белой ночью 1832 года Пушкин шел из города на Черную речку. Возле Острова столкнулся с директором Ревельского театра, писателем и переводчиком Фридрихом Титцем, который начал разговор о поэзии. Пушкин сразу замкнулся; он терпеть не мог высоких тем в общении с малознакомыми людьми. Тем временем дачники, катавшиеся на лодке, услышали его голос и хором затянули «Черную шаль».

Гляжу как безумный на черную шаль,

И хладную душу терзает печаль…

Китчеобразную «Шаль», разумеется, пели; «Прелестная дева ласкала меня…» — это предвестье шансона. Но популярность «серьезного» Пушкина падала. Впрочем, и читателя можно понять: он выносил суждение о Пушкине, не имея доступа к его шедеврам. В конце 1836-го или начале 1837-го поэт составит перечень своих неопубликованных стихотворений:

«Изъ Bunyan

Кладбище

Мне не спится

Молитва

Сосны

Осень въ деревне

[Въ]

Не дорого ценю

…[Последняя туча]

[1825] [Мн]».

То есть современникам не были доступны ни «Странник», ни «Отцы пустынники», ни великая «Осень», ни «Из Пиндемонти», ни «Последняя туча рассеянной бури…», ни «Когда за городом, задумчив я брожу…», ни «Вновь я посетил…», ни другие стихи, по которым мы судим о Пушкине. Лежали в рукописях незавершенные «Арап Петра Великого» и «Дубровский», не прошел монаршую цензуру «Медный всадник», ни малейших шансов напечатать «Сказку о попе и его работнике Балде» не было. Из «Маленьких трагедий» была поставлена только одна, «Моцарт и Сальери», — в Александринском театре, а «Каменный гость» даже и не напечатан.

И причина заключалась не в Пушкине лично. Снижался интерес к тому, что делал пушкинский литературный круг. 1 января 1830-го начала выходить восьмиполосная «Литературная газета», но уже в июне 1831-го она закрылась. Вскоре умер Дельвиг, измученный изменами жены; Пушкин был потрясен. Друзья умирали и раньше: давным-давно не стало лицеиста Корсакова, брата презираемого Дундука, после восстания повесили Рылеева. Дельвиг был шестым в мартирологе, но Пушкин не случайно написал 21 января 1830-го: «Вот первая смерть, мною оплаканная». Первая — потому что ощущалась как предвестье собственной кончины. Встреча с телом Грибоедова годом ранее вызвала смутные предчувствия, а теперь пришла пора прицельных размышлений.

Но менялось не только ощущение жизни — смещались представления о политической норме.

В юности он прославлял Закон, в молодости надеялся на европейский путь, в начале 30-х попробовал поверить в самодержавие. Но ко второй половине 30-х впал в политическую ипохондрию.

Парламентаризм его по-прежнему не устраивал. Национальное государство раздражало. Русское самодержавие обмануло смутные надежды. Империя поворачивалась темной стороной. В 1835-м Пушкин написал «Путешествие в Арзрум», который должен был быть похож на травелог о встрече с войной, а сложился в печальный рассказ о поэте, запертом в дурную бесконечность: куда бы он ни приехал, граница уже передвинулась, империя завоевала новые территории, и заступить за нее не удастся.

«Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное… Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по Югу, то по Северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на Турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван; я всё еще находился в России».

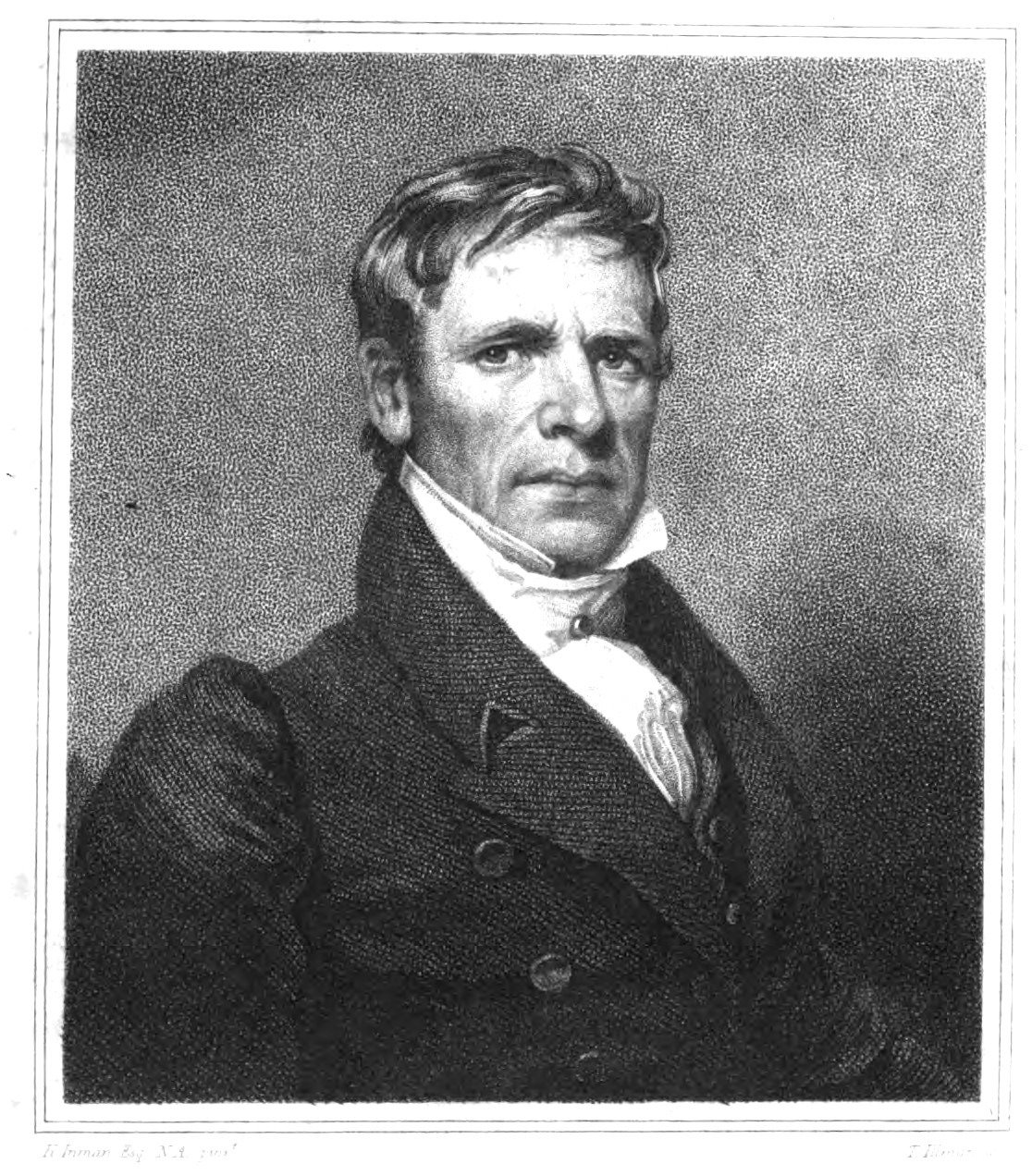

Ни на Западе, ни на Востоке Пушкин не находил того, о чем мечтал. Свободы и покоя. И вот в 1835–1836 годах ему попались книги об Америке: мемуары миссионера Джона Теннера, тридцать лет прожившего среди индейцев и показавшего взаимную жестокость коренного населения и цивилизаторов, и размышление французского чиновника и публициста Шарля Алексиса Токвиля «Демократия в Америке».

На обе он откликнулся статьями.

Джон Теннер. Фото: Википедия

В статье «Джон Теннер» читаем: мы увидели «большинство, нагло притесняющее общество; …родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих — робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой…». Во многом тот же мотив звучит и в отзыве на книгу Токвиля, в целом восхваляющую американскую политическую систему и порицающую американскую реальность.

В чем Америка разочаровала Пушкина — понятно. Шестисотлетнего аристократа не устраивали «цинизм», сохранение рабства, утилитарность, а главное, полный отказ от родовитого дворянства.

В пушкинской картине мира гарантией от деспотизма служит знать, отобранная поколениями. Лишь она, как почему-то думал Пушкин, может уберечь страну от «тирании большинства» и «всевластия одного»; в сказке о золотой рыбке падение Старухи началось с покушения на «дворянство столбовое», с попытки встроиться в него на равных.

Но чем Америка ему понравилась? Тем, что может вывести из европейского болота: «Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным географическим ее положением, гордая своими учреждениями». Этот интерес к американским институтам не был исключением из правил. Фонвизин встречался с Франклином в Париже и в записке, поданной Никите Панину, сокрушался о невозможности русской демократии: «На демократию же и походить не может земля, где народ, пресмыкаяся во мраке глубочайшего невежества, носит безгласно бремя жестокого рабства». Александр Первый в молодости переписывался с президентом США Джефферсоном и внимал ему, как верный ученик… Что же касается Пушкина, то он в Америке как политической системе искал альтернативу европейской болтовне и русской мощи.

И находил ее в той самой автономной личности, которую воспел в стихотворении «Из Пиндемонти», написанном летом 1836-го на каменноостровской даче:

Не дорого ценю я громкие права,

От коих не одна кружится голова.

Я не ропщу о том, что отказали боги

Мне в сладкой участи оспоривать налоги

Или мешать царям друг

с другом воевать;

…Иные, лучшие мне дороги права;

Иная, лучшая потребна мне свобода:

Зависеть от царя, зависеть

от народа —

Не все ли нам равно? Бог с ними…

Отныне не империя и не борьба с ней, не власть и не противостоящая ей оппозиция в центре пушкинского политического интереса. «Зависеть от царя, зависеть от народа — / Не все ли нам равно…» А право «по прихоти своей» скитаться здесь и там, в восторгах умиленья:

Никому

Отчета не давать,

себе лишь самому

Служить и угождать;

для власти, для ливреи

Не гнуть ни совести,

ни помыслов, ни шеи;

По прихоти своей

скитаться здесь и там,

Дивясь божественным

природы красотам,

И пред созданьями

искусств и вдохновенья

Трепеща радостно

в восторгах умиленья.

— Вот счастье! вот права…

Пушкин и Николай I. Рисунок Елены Шипицовой

Среди множества источников этого стихотворения есть важнейший, очевидный — поэма «Цыганы», которая завершается скептическим пассажем: «Но счастья нет и между вами, / Природы бедные сыны!..» Старик упрекает Алеко: «Ты для себя лишь хочешь воли». При этом Алеко тушуется и ничего не отвечает; автор тоже морально сдается: «Оставь нас, гордый человек». Но спустя 12 лет Пушкин находит слова, возражает и Алеко, и Цыгану, и себе — тогдашнему. Не путайте смирение и умиление; счастье есть, и оно возможно и среди «сынов природы», и в душных городах. Главное — жить «по прихоти своей». Не затрагивая чужие интересы и правила. То есть иметь те самые «учреждения».

Причем прихоть, умиление, трепет — для него теперь не просто состояние души, а категории большой политики. Он шел к этому долгие годы:

- «глас умиления» звучал в гимне «Боже, царя храни»;

- «в умиленье вдохновенном» поэт говорил с Чаадаевым — о политике;

- готовность воспеть хвалу государю «в сердечном умиленье» обоснована в «Стансах»;

- лик опального Полководца приведет поэта «в восторг и в умиленье».

Почему же это категории политические? Потому что создают модель мироустройства, позволяющего при любом умеренном режиме «чтить самого себя». От чересчур укоренившейся империи Российской, мимо агрессивного французского парламентаризма и рыночной американской демократии — Пушкин движется к иному, лучшему идеалу. Имя которому — индивидуализм. Не путать с эгоизмом, который Пушкин строго порицает: «Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); <…> такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами».

Определение индивидуализма было предложено все тем же Токвилем в главе «Об индивидуализме в демократических странах»: «Взвешенное, спокойное чувство, побуждающее каждого гражданина изолировать себя от массы себе подобных и замыкаться в узком семейном и дружеском кругу. Создав для себя, таким образом, маленькое общество, человек, охотно перестает тревожиться обо всем обществе в целом». Когда-то Ефим Эткинд* обратил внимание на то, что это прозаический конспект «Из Пиндемонти». Особенно если напомнить еще одну цитату из Токвиля: «Я думаю, что демократические народы испытывают естественное стремление к свободе; будучи предоставленными самим себе, они ее ищут, любят и болезненно переживают ее утрату».

А русский аналог понятия «индивидуализм» у Пушкина в запасе уже был. В незавершенном стихотворении «Два чувства дивно близки нам…» память и любовь к отечеству названы «животворящей святыней», но важны они не сами по себе. Самобытность, патриархальный идеал — лишь предварительное условие самостоянья.

На них основано от века

По воле Бога самого

Самостоянье человека,

Залог величия его.

Отвергая процедуры демократии, Пушкин принимает без остатка ее результаты. Иные, лучшие права, иную, лучшую свободу. Американский путь ему не ближе русского и европейского, но между самовластием и самостояньем выбор очевиден.

И поэтому особый интерес должна была вызвать у него надежда Токвиля на особую роль Америки и России: «В настоящее время в мире существует два великих народа, которые, несмотря на все свои различия, движутся, как представляется, к единой цели. Это русские и англоамериканцы. Оба этих народа появились на сцене неожиданно. <…>. Развитие остальных народов уже остановилось или требует бесчисленных усилий, они же легко и быстро идут вперед, к пока еще неизвестной цели. …В Америке для достижения целей полагаются на личный интерес и дают полный простор силе и разуму человека».

Пушкин. Последняя осень. Художник: Александр Кравчук

И тут мы подходим к важнейшему пункту. Если положить рядом два текста, «Из Пиндемонти» и «Клеветникам России», станет ясно, что стихи 1836 года отвечают на стихи 1831-го. Теперь Пушкин возражает не «витиям» в частности, не условному Западу в целом, а самому себе. Исповедь индивидуализма противопоставлена проповеди державного единства и парламентской партийности. Личное поклонение «природы красотам» — коллективному образу рати, сверкающей штыками. Витиям адресованы язвительные строки: «Я не ропщу о том, что отказали боги // Мне в сладкой участи оспоривать налоги». Но и на них — и самого себя — нацелен стих «Или мешать царям друг с другом воевать».

По сути, этот фрагмент — сатира на сатиру, которая перерастает в гимн личной свободе, которая не устанавливается силой оружия. Суворов «видит плен Варшавы», поэт — божественные природы красоты. Паскевич наслаждается «своих сподвижников» отвагой — Пушкин предпочитает «восторги умиленья». Их идеал подчинение, его — независимость. А высшим проявлением автономии личности является Творчество.

При этом проникновенное и «высокое» по смыслу и пафосу «Из Пиндемонти» соотносится не только с «Поэтом» и с эротической элегией «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…» (1830), на что обратила внимание Ирина Левонтина.

Нет, я не дорожу

мятежным наслажденьем,

Восторгом чувственным,

безумством, исступленьем,

Стенаньем, криками вакханки молодой,

Когда, виясь в моих объятиях змией,

Порывом пылких ласк и язвою лобзаний

Она торопит миг последних содроганий!

Вакханка описана с отвращением, но на самом деле — упоенно. Поэт не может оторвать свой мысленный взгляд от «виющейся змеей» любовницы; она приковывает к себе, не отпускает — так что финальное описание «смиренницы моей» само собой превращается в повторное описание вакханки: «И делишь наконец мой пламень поневоле».

Так происходит и в стихотворениях «Когда за городом…» и «Пиндемонти»; только-только поэт освободился от описания неприятных ему «балагуров» и отвратительных «безносых гениев», только-только перешел к «божественным природы красотам», как мысль его разворачивается, и опять звучат инвективы по адресу пустых «витий».

В последние два-три года своей короткой жизни Пушкин ищет идею личной автономии — везде и у всех, в том числе у Радищева; если находит, радуется, если не находит — сердится.

Все в том же 1836 году ему наконец-то удается купить один из немногих сохранившихся экземпляров «Путешествия из Петербурга в Москву». Тут же рождается замысел полемического «Путешествия из Москвы в Петербург». Герой-рассказчик направляется не из имперской столицы в деревенскую Москву, а из деревенской Москвы в имперскую столицу. Но финальная фраза статьи: «Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви», — перекидывает мостик к еще одной книге, прочитанной Пушкиным на пути к «Пиндемонти». Это «Мои темницы» Сильвио Пеллико (1789–1854), знаменитого пьемонтского литератора и оппозиционера. На рубеже 20-х имя Пеллико гремело, Байрон перевел его пьесу «Франческа да Римини». Но родные места Сильвио были взяты под контроль Австрией; переписку Сильвио перехватили, и (подобно Радищеву) он был за слова приговорен к смертной казни, замененной 15-летним сроком. В 1830-м его освободили и выслали за границу. Однако главное для Пушкина не в этом. Войдя в камеру атеистом и прогрессистом, Пеллико вышел из нее умеренным консерватором.

Радищев покончил с собой; Пеллико вернулся в активную жизнь. И написал книгу «Об обязанностях человека», на которую Пушкин написал одну из самых восторженных своих рецензий (1836): «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, … книга сия называется Евангелием, — и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие».

Финал статьи о Радищеве звучит приговором безлюбию: «Нет истины, где нет любви». Финал статьи о Пеллико — гимном любви: «Умилительные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательства». «Антирадищевский» пафос не случаен, как не случаен переток формулировки из статьи о Сильвио Пеллико в стихотворение «Из Пиндемонти». «Умилительные размышления» — «в восторгах умиленья».

При этом стихов Ипполита Пиндемонти Пушкин не читал; в лучшем случае — встречал отдельные цитаты в обзорной книге экономиста и критика Сисмонди «О литературе Южной Европы». То есть он читает Сисмонди, указывает на Пиндемонти, но берет идеи у другого итальянца, одновременно затеняет фигуру Токвиля и рифмует Радищева — с Пеллико.

Как выразился Юрий Николаевич Тынянов, много заказов было сделано русской литературе, но все бесполезно.

Ей закажут Индию, а она откроет Америку. А насколько это все осуществимо… одним из последних пушкинских стихотворений стало печальное, светлое, безнадежное и вольное четверостишие о неволе.

Забыв и рощу и свободу,

Невольный чижик надо мной

Зерно клюет и брызжет воду,

И песнью тешится живой.

Покой и воля не соединились, иные лучшие «и счастье и права» не дали желанной свободы, осталась беспокойная песнь и невольная жизнь.

Песнь — живая. Но в клетке.