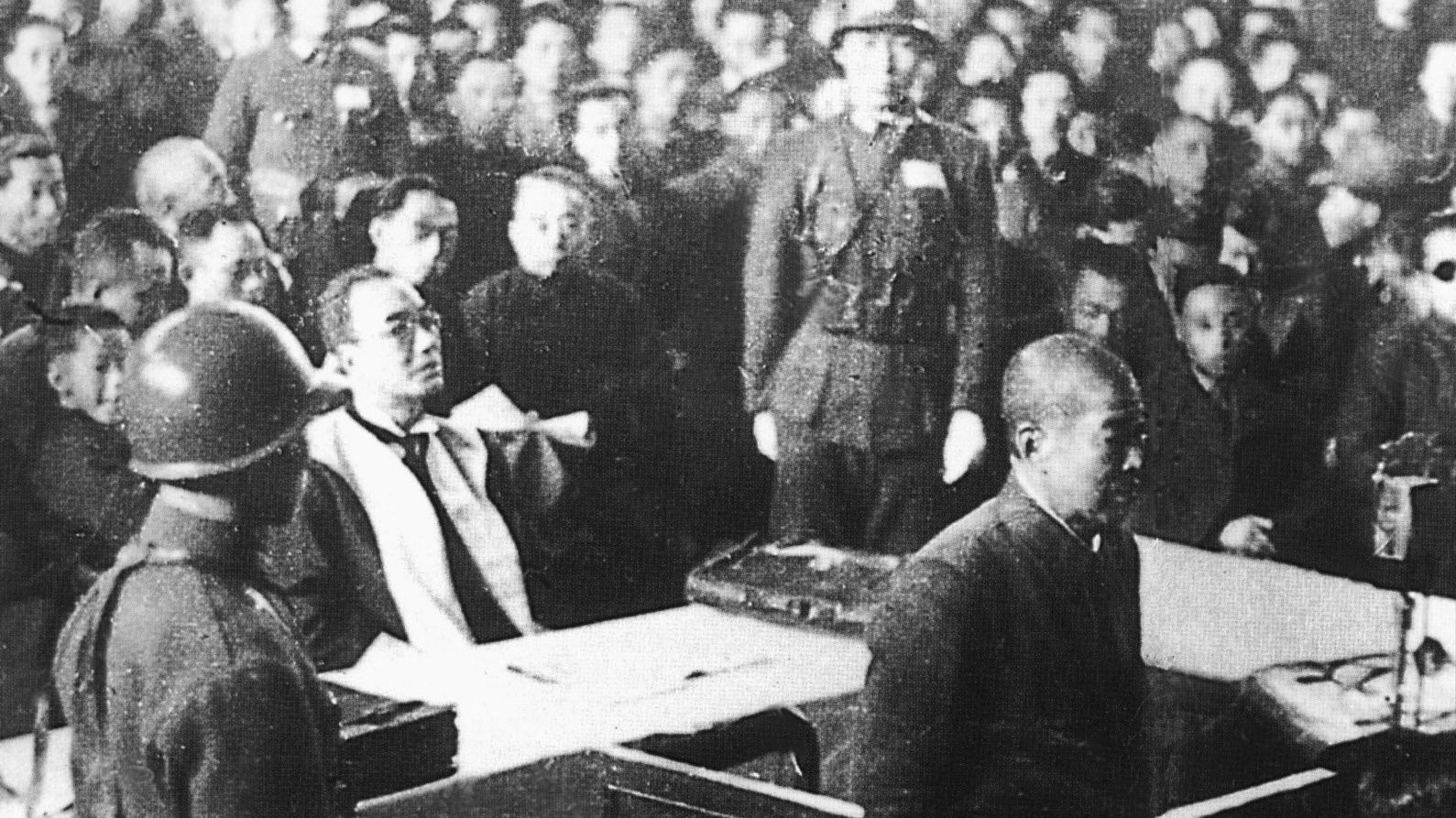

Николай Жуков. Зарисовки с Нюрнбергского процесса. Из коллекции ЦМВС РФ Минобороны России

Почву, на которой вырастает фашизм, надо исследовать тщательнее, чем само растение.

Виталий Семин

Еще раз о Токио и о Нюрнберге

Если ландшафты возмездия и правосудия попытаться описать систематически и системно, скажем, в виде органиграммы, то самую верхнюю строчку по праву займут два уникальных международных трибунала — Нюрнбергский и Токийский. На международном уровне и поныне продолжает существовать — во Дворце Мира в Гааге — Международный суд ООН, призванный служить неким высшим арбитражем — универсальным инструментом мирного разрешения конфликтов между государствами.

В плане наказания главных военных преступников Нюрнбергский и Токийский процессы «обслужили» в меру сил оба важнейших макротеатра боевых действий — Атлантический (Европейско-Африканский) и Тихоокеанский (Азиатский).

В обоих случаях капитуляция была двухэтапной: в Европе соответствующий акт был подписан Германией и четырьмя державами-победительницами — Великобританией, СССР, США и Францией — 7 мая в Реймсе и 9 мая в Карлсхорсте. Неформальная капитуляция Японии (см. сноску 2) состоялась 14 августа, а официальная — 2 сентября, на борту линкора «Миссури»: держав-победительниц было девять — США, Китай, Великобритания, СССР, Австралия, Канада, Франция, Нидерланды и Новая Зеландия.

В Берлине. Фото: Associated Press

Выбор локаций обоих трибуналов имел и символическое значение: Токио и Нюрнберг — идеологические и милитарно-сакральные столицы своих режимов. Чему имелись и архитектурные свидетельства: в Токио — императорский дворец и воинское синтоистское святилище Ясукуни, в Нюрнберге — еще и родине «Нюрнбергских законов» — Шпеерова Арена Цеппелина, где проходили главные военные парады Рейха, Эренхалле — храм воинского почета вермахта, СС и СА, и Зал Люитпольда — для ежегодных съездов НСДАП.

Обе страны-агрессора яростно атаковали своих будущих победителей и в течение ряда лет держали фрагменты их территорий в своих преступных руках. Особенно длительными, обширными и кровавыми были оккупации Германией частей Франции и СССР, но под немцами была и горсточка британской коронной земли — Нормандские острова. Японцы же захватили два островных тихоокеанских владения США — Филиппины и Гуам.

И Германия, и Япония капитулировали в рамках уже нового — так называемого ялтинско-потсдамского (точнее было бы: ялтинско-потсдамско-сан-францисского) — мироустройства и не обладали после войны суверенитетом вплоть до, соответственно, мая-июня 1949-го и сентября 1951 года.

Поэтому следующую строчку в органиграмме должны были бы занять процессы, состоявшиеся на оккупированной территории поверженных врагов — непосредственно в экс-Германии или в экс-Японии.

Но на оккупированной территории Японии иных процессов, кроме Токийского, не проводилось (см. сноску 1). А на Токийском судили «японский милитаризм», то есть высшее военное и гражданское руководство страны, за одним исключением: самого высшего и самого преступного — императора Хирохито — даже не вспоминали. Сохранение его власти и его неподсудности стало важнейшим условием капитуляции Японии.

Лейтмотивами памятований о войне здесь служили отнюдь не вина и уж тем более не раскаяние, а чайный стыд за допущенное поражение — как бы отставленный меч, занесенный для харакири. Но — напополам с горчайшей риторикой саженцев миролюбия и демократии, прорастать которым на островах Ниппон приходилось из атомного пепла.

Император Хирохито у окна своего частного вагона на железнодорожной станции Момояма перед отъездом в святилище предков в Унеби. Ноябрь 1945 года. Фото: Bettmann / Getty Images

В Австрии и Германии: денацификация

В случае с Третьим рейхом ограничиться стыдом уже не получилось бы. Отрезав от него по кусочку почти каждому его бывшему соседу, оставшееся пространство вновь поделили на Германию и Австрию и каждую из них — на четыре оккупационные зоны: советскую, американскую, британскую и французскую. В Германии существовало еще и неформальное членение, с одной стороны, на советскую зону и на все остальные (так называемую Тризонию) — с другой.

В 1945–1946 гг. в оккупированной Австрии были созданы специальные народные суды при земельных судах в соответствующих зонах (в советской — в Вене, в британской — в Граце, в американской — в Линце и во французской — в Инсбруке). Эти суды рассмотрели 136 829 дел, вынесли 23 477 судебных решений, из которых лишь 13 607 с вердиктом «виновен», в том числе к смертной казни — только 43. Впрочем, самые видные австрийские нацисты — Артур Зейсс-Инкварт, Эрнст Кальтенбруннер, Бальдур фон Ширах — удостоились иной скамьи подсудимых: в Нюрнберге.

8 мая 1945 года в Австрии запретили НСДАП и ее организации, всех членов партии обязали зарегистрироваться в органах местного самоуправления: было зафиксировано более 500 тысяч бывших членов НСДАП. Всех их лишили части гражданских прав, более 100 тысяч были уволены с руководящих постов. В апреле 1948 года закон об амнистии вернул 482 тысячам рядовых нацистов их гражданские права.

Правовой основой денацификации и преследования нацистских преступников в Германии служили законы Союзнического Контрольного совета по Германии (СКС) — совместного органа СССР, США, Великобритании и Франции, созданного для осуществления верховной власти в Германии. В частности, Закон № 1 (от 20 сентября 1945 г.) — об отмене нацистских законов, Закон № 2 (от 10 октября 1945 г.) — о ликвидации нацистских организаций и объявлении вне закона НСДАП, Закон № 4 (от 30 октября 1945 г.) — о подсудности преступлений, совершенных гитлеровцами в отношении граждан стран антигитлеровской коалиции, только трибуналам союзников, но никак не немецким судам. И, наконец, Закон № 10 — «О наказании лиц, виновных в военных преступлениях, преступлениях против мира и человечности». Он был принят (см. сноску 3) 20 декабря 1945 года — в самый разгар МВТ в Нюрнберге и уже с учетом того набора деликтов, которыми там, в Нюрнберге, оперировали («военные преступления», «преступления против мира» и «преступления против человечности»).

Денацификация — это полное избавление от влияния нацистской идеологии. Она подразумевала ликвидацию НСДАП и всех подконтрольных ей организаций, роспуск всех национал-социалистических учреждений, пресечение любой нацистской деятельности и пропаганды; привлечение к суду лиц, виновных в военных преступлениях против мира и человечности, а также активных национал-социалистов; удаление национал-социалистов со всех постов; отмену нацистского законодательства; устранение нацистских доктрин из системы образования, науки, информации и пропаганды.

Все население Германии подверглось скринингу и разделялось на пять категорий:

- главные нацистские преступники и нацистские преступники (как те, так и другие могли быть заключены в тюрьму или интернированы в лагеря на срок до 10 лет с конфискацией имущества и последующим ограничением в правах, могли быть подвергнуты принудительному труду, причем часть их заработка вычиталась в пользу жертв нацизма);

- второстепенные нацистские преступники (им мог быть дан испытательный срок на два-три года, в течение которого они также ограничивались в правах);

- попутчики, или номинальные нацисты (их статус как избирателей ограничивался активным избирательным правом, они должны были периодически отмечаться в полиции по месту жительства, им запрещено было покидать свою оккупационную зону или Германию без разрешения и др.)

- не сотрудничавшие с нацистами, антифашисты: эти объявлялись априори невиновными.

Несмотря на то что по всей строгости закона, как правило, ни с кого не спрашивалось, но даже те ущемления, которым подвергались, например, те же интернированные, были для них и для их семей штрафами весьма ощутимыми.

В советской оккупационной зоне

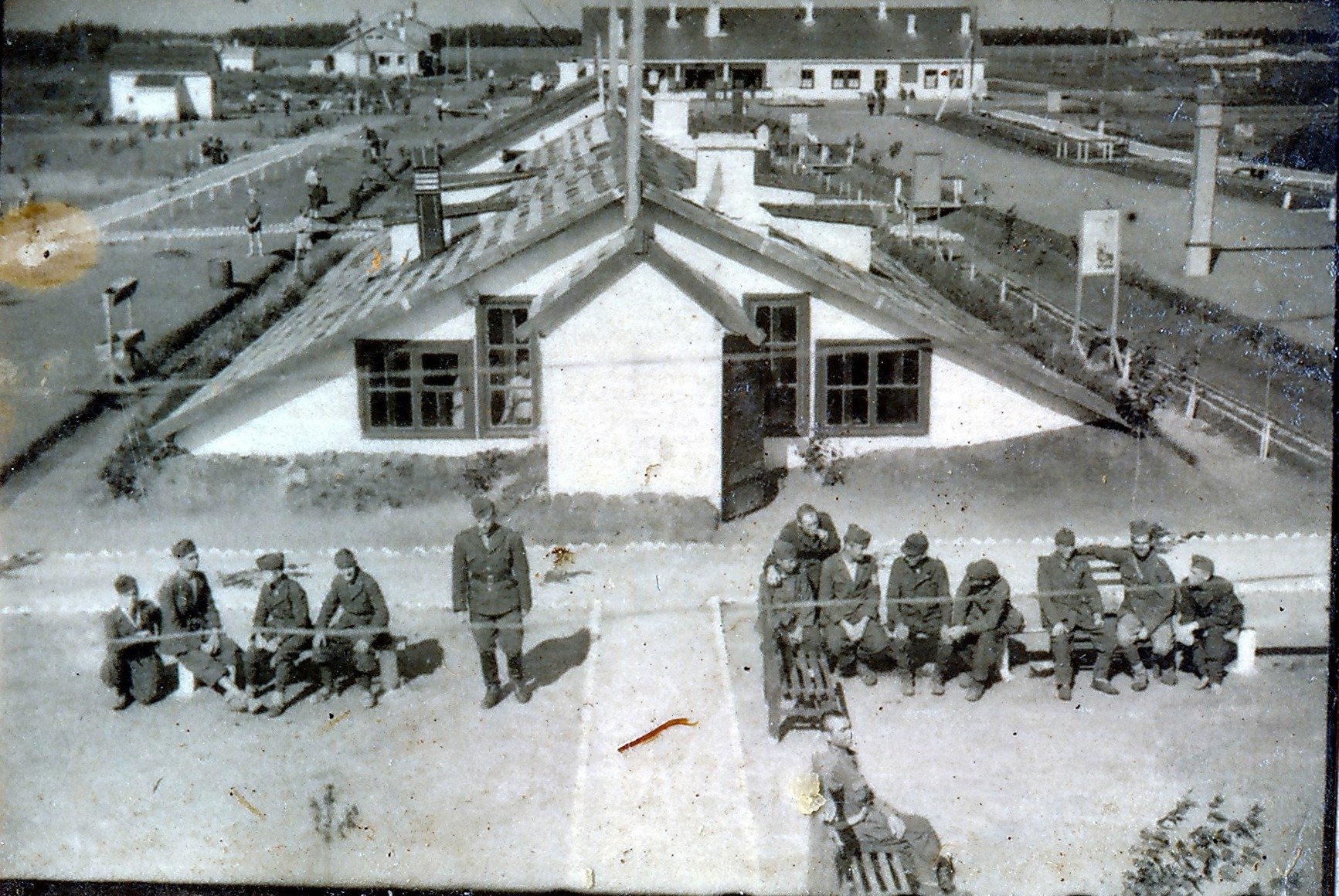

В области денацификации и наказания военных преступников в каждой из оккупационных зон в Германии была своя, во многих деталях не похожая на других, политика, точнее, практика. В восточной — советской — оккупационной зоне были созданы три мощные сети лагерей, транзитно-фильтрационных по своему функционалу: одна — для немецких военнопленных, другая — для репатриируемых советских граждан и бывших советских военнопленных, а третья — для немецкого гражданского населения, то есть для денацификации по-советски.

Первая сеть — довольно быстро увозила своих узников на восток, в советский Архипелаг ГУПВИ (Главное управление по делам военнопленных и интернированных. — Ред.).

Архипелаг ГУПВИ, Челябинская область. Фото: Яловенко А. Ф.

Вторая — гигантская сеть проверочно-фильтрационных, пограничных и приемно-распределительных лагерей, осуществлявших фильтрацию и репатриацию тех советских граждан, что к концу войны оказались в Германии, — бывших военнопленных, концлагерников, остарбайтеров и других (см. сноску 4). Было репатриировано в общей сложности 5,35 млн чел., еще 0,4 млн репатриировались самостоятельно, миновав эту сеть.

При этом заметная доля — около 6,5% (но никак не все, как это часто утверждалось в мифологии холодной войны) — фильтрацию как барьер не преодолела, вернее, прошла ее с тем результатом, что передавалась в распоряжение НКВД и оказывалась в ГУЛАГе, как правило, на шесть лет. Это главным образом коллаборанты, служившие в немецких или русских (так называемых «власовских») строевых формированиях.

Третья сеть состояла из спецлагерей и спецтюрем НКВД: до июля 1945 года они подчинялись Уполномоченным НКВД по фронтам, а с июля — Уполномоченному по Группе советских оккупационных войск в Германии. Аресту или интернированию в спецлагеря мог подвергнуться любой немецкий цивильный, показавшийся комендатуре подозрительным или обозначенный в доносе. Около 1/5 контингента заключенных составляли те, чьи дела рассматривали советские трибуналы (для них это был как бы местный архипелаг следственных изоляторов), остальные — в большинстве своем низовые члены НСДАП — были в статусе интернированных. Небольшую часть сидельцев спецлагерей составляли проштрафившиеся советские граждане — красноармейцы или гражданский персонал Советской военной администрации Германии. В 1947 году большая часть немецкого контингента (см. сноску 5) была депортирована на принудительные работы в СССР, в Архипелаг ГУПВИ, да еще в весьма суровые условия — в качестве как бы «вестарбайтеров» — зеркального отражения контингента остарбайтеров во время войны (см. сноску 6).

Сама сеть лагерей не была стабильной: на пике — с мая по ноябрь 1946 года — в нее входили 10 лагерей и три тюрьмы, вкоторых единовременно было размещено до 74 тыс. чел. Всего же через спецлагеря прошло 157 тыс. чел., из них 43 тыс., или 27% (!), умерли в них. В августе 1948 года спецлагеря официально вошли в состав ГУЛАГа. К 1949 году оставалось только два лагеря — Бухенвальд и Заксенхаузен, а также тюрьма в Баутцене. В самом конце 1949 года, когда уже была образована ГДР, указанные лагеря были закрыты, а тюрьму передали в ведение МВД ГДР. Остававшихся узников (около 30 тыс. чел.) не освободили, а передали немецким властям для дальнейшего содержания под стражей.

Читайте также

В Тризонии

Что касается Тризонии — трех западных союзнических зон, то для осуществления денацификации повсюду были созданы судебные палаты (шпрухкамеры) и лагеря для интернирования проверяемого населения. В американской зоне лагерей было 37, в британской — 9, во французской — 12. По состоянию на 1 января 1947 года в них насчитывалось около 182 тыс. интернированных, из них около 86 тыс. были освобождены. Самый большой процент освобожденных — 53% — был в британской зоне, тогда как в американской и французской зонах он составлял 46 и 42% (для сравнения: в советской — 12%). А на конец 1949 года преступниками разных степеней было признано около 11% всех пропущенных через этот скрининг, а 54% были признаны попутчиками. Денацификация в Тризонии была завершена в 1949 году — в год образования ФРГ.

Подсудимые и их адвокаты во время судебного заседания на процессе по Делу Поля. Фото: архив

Что касается преследования нацистских преступников, то в Тризонии возобладала американская концепция публичного процесса под эгидой самостоятельных военных судебных органов (трибуналов) зональных оккупационных властей. Всего перед такими трибуналами предстали около 10 тыс. гитлеровцев (см. сноску 7). Им было вынесено 5025 обвинительных приговоров, из них 806 человек были приговорены к смертной казни, но казнены были не все, а только 486 приговоренных.

Приведем и цифру иностранных граждан, застигнутых в конце войны в Рейхе и репатриированных на родину не позднее мая 1947 года, — около 7 млн чел., что ненамного больше аналогичной цифры для одной лишь советской зоны (см. выше).

В английской и французской зонах

Самыми первыми (еще до Закона № 10), но вместе с тем и в наименьшей степени, правом преследования нацистских преступников в своей зоне воспользовались англичане. При этом, согласно британским «Положениям о судебных процессах над военными преступниками», единственные обвинения, которые могли быть предъявлены в их зоне, — это военные преступления против военнослужащих британской и союзных армий и преступления против граждан союзных стран: преследования немцами немецких евреев сюда не входили.

В 1945 и 1946 гг. Британский военный трибунал провел в Люнебурге два так называемых Бельзенских процесса. Первый из них (официально: «Процесс над Йозефом Крамером и 44 другими») проходил с 17 сентября по 17 ноября 1945 года. Среди подсудимых — эсэсовцев-надзирателей и так называемых «функциональных узников» (оберкапо, капо и т.д.) — было немало и тех, кто в Берген-Бельзен попал из освобожденного ранее Аушвица (тот же Крамер поработал комендантом концлагеря и там, и там). Кстати, поразительная применительно к СС формула обвинения: «недостаточно хорошо отвечал за благополучие узников». До чего же велик и могуч язык человеческий!

Йозеф Крамер (под номером 1) на Бельзенском процессе. Кадр из документального фильма «Виновные люди»

20 сентября британская армия показала на процессе фильм, снятый ее военнослужащими в концлагере вскоре после его освобождения, а 21 сентября участники суда сами посетили Берген-Бельзен. 12 обвиняемых из 45, в том числе и Крамер, были повешены 13 декабря 1945 года в тюрьме Гаммельна (см. сноску 8).

Последним по времени процессом в британской оккупационной зоне был суд над генерал-фельдмаршалом Эрихом фон Манштейном, состоявшийся в декабре 1949 года в Гамбурге. Приговор: 18 лет тюрьмы — за «недостаточное внимание к защите жизни гражданского населения» (!) и применение тактики выжженной земли. Позднее срок был снижен до 12 лет, но в 1953 году он был освобожден по состоянию здоровья и вскоре стал советником канцлера Аденауэра.

Через военные трибуналы во французской оккупационной зоне прошло около 2000 обвиняемых, из их числа к различным тюремным срокам осуждено 1475 человек, из них ни один — к смерти.

В американской зоне

Но в наибольшей степени — с гигантским отрывом — своим правом и обязанностью расследовать дела и судить нацистских преступников в своих оккупационных зонах воспользовались американцы.

В 1946–1949 гг. вслед за состоявшимся на «их» территории МВТ, на котором к ответственности были привлечены так называемые «главные» военные преступники, в том же Дворце Правосудия в Нюрнберге прошла целая серия из двенадцати — так называемых «Последующих Нюрнбергских процессов» — американских трибуналов над немецкими военными преступниками.

Первый из них (официальное наименование «США против Карла Брандта») проходил с 9 декабря 1946 года по 20 августа 1947 года и разбирал деятельность 23 нацистов-врачей и военных чиновников, осуществлявших принудительную эвтаназию и стерилизацию, производивших на людях различные бесчеловечные эксперименты и даже убивавших живых заключенных для анатомической коллекции Августа Хирта в Страсбургском университете. Семь из них были приговорены к смертной казни, пять — к пожизненному заключению, четыре — к различным тюремным срокам и семь — оправданы.

Карл Брандт во время процесса. Фото: архив

Вторым был процесс «США против Эрхарда Мильха», проходивший со 2 января по 17 апреля 1947 года. Фельдмаршал люфтваффе Мильх (тот самый, про кого Геринг говорил: «Кто тут еврей — решаю я!», но которому все же пришлось подправить кое-что в своей генеалогии на всякий пожарный) обвинялся в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе в использовании рабского труда, а также в использовании военнопленных в боевых действиях в нарушение международных конвенций, законов и обычаев войны. Суд приговорил его к пожизненному тюремному заключению, а в 1951 году американский Верховный комиссар Германии Джон Маклой заменил его на 15 лет тюрьмы. В 1954 году Мильх был и вовсе освобожден досрочно.

Третий последующий Нюрнбергский процесс — над нацистскими судьями (официально: «США против Йозефа Альтштёттера и других») — проходил с 5 марта по 4 декабря 1947 года. Среди обвиняемых — юристы Имперского министерства юстиции, прокуроры и судьи, работавшие в специальных и «народных» судах Третьего рейха (об этом сюжете и его участниках мы еще расскажем в отдельной главе).

Четвертый процесс — по делу Главного административно-хозяйственного управления СС проходил с 8 апреля по 3 ноября 1947 года. Основное обвинение — участие в реализации «окончательного решения еврейского вопроса». Четверо были приговорены к смертной казни — Освальд Поль, Карл Зоммер, Франц Эйреншмальц и Георг Лёрнер, из них реально повешен был один Поль.

Пятым был процесс «США против Фридриха Флика» — одного из ведущих промышленников нацистской Германии. Кроме самого Флика, по нему проходили и пять других высокопоставленных руководителей его группы компаний. Процесс проходил с 19 апреля по 22 декабря 1947 года. Обвинения были сосредоточены на грабеже за счет эксплуатации рабского труда, но Флик и Штейнбринк были обвинены в участии в «Круге друзей Гиммлера», члены которого жертвовали ежегодно около миллиона рейхсмарок на «специальный счет S» — в пользу Генриха Гиммлера и его СС. Флика приговорили к семи годам лишения свободы, двое других подсудимых получили более короткие сроки, а трое оправданы.

Промышленник Фридрих Флик ожидает приговора трибунала по военным преступлениям в Нюрнберге 22 декабря 1947 года. Фото: архив

Процесс по делу IG Farben (официально: «США против Карла Крауха и других») — шестой по счету — длился с 14 августа 1947 года по 30 июля 1948 года. IG Farben — конгломерат германских концернов, созданных в 1925 году, который во время правления национал-социалистов производил в том числе и пестицид «Циклон Б», который использовался в газовых камерах для массовых убийств. 24 члена совета директоров и должностных лиц IG-Farben обвинялись в массовых убийствах, принуждении к рабству и иных преступлениях против человечества, из них 13 были осуждены на разные сроки. Кроме того, суд обязал разделить конгломерат IG Farben на самостоятельные предприятия — BASF, Bayer и Hochst.

Седьмым стал Нюрнбергский процесс над генералами Юго-Восточного фронта, или Процесс по делу о заложниках (официально: «США против Вильгельма Листа и других»). Он проходил с 8 июля 1947 года по 19 февраля 1948 года.

Ответчиками были немецкие генералы, командовавшие войсками в Юго-Восточной Европе во время Балканской кампании 1941 года — в Греции, Албании и Югославии. Их обвиняли во взятии гражданских лиц в заложники и массовых расстрелах таких заложников и «партизан». Из 12 обвиняемых Франц Бёме покончил жизнь самоубийством перед предъявлением обвинения, восемь получили тюремные сроки от семи лет до пожизненного, двое были оправданы, а один освобожден от суда по медицинским причинам.

Восьмой Нюрнбергский процесс по делу о расовых преступлениях (официально: «США против Ульриха Грейфельта и других») длился с 20 октября 1947 года до 10 марта 1948 года. Обвиняемые — лица, ответственные за реализацию нацистской расовой политики: руководящие сотрудники Главного управления СС по вопросам расы и расселения, Главного управления имперского комиссара по вопросам консолидации германского народа, Volksdeutsche Mittelstelle и общества Lebensborn. Подсудимым вменялись похищения «расово ценных» детей для последующей аризации, принуждение неарийских беременных женщин к абортам, грабежи и депортации населения с их исконных земель в оккупированных странах и переселение на эти земли этнических немцев (фольксдойче), отправка в концлагеря тех, кто вступал в «межрасовые» сексуальные отношения, и общее участие в преследовании евреев. Только один обвиняемый получил пожизненное заключение, остальные — меньшие сроки или ничего.

Девятый процесс («США против Отто Олендорфа и других») проходил с 29 сентября 1947 года по 10 апреля 1948 года. Трибунал заседал по этому делу 78 раз. Все подсудимые занимали руководящие посты в айнзатцгруппах СС, практически весь служебный функционал которых состоял из «узаконенных» преступлений против «чужих», против врагов — уничтожения евреев, цыган, коммунистов и т.п. Но была у них — и это почти всегда забывается — и некая «позитивная» программа, а именно выявление на местах и бытовая поддержка (весьма и весьма ощутимая) — «расово своих»: фольксдойче. И это не только немцев, но и других «высокосортных» арийцев — голландцев, шведов, норвежцев.

Бывший генерал-фельдмаршал люфтваффе Эрхард Мильх на скамье подсудимых во время судебного процесса в Нюрнберге. Фото: архив

Четыре таких группы — «A», «B», «C» и «D» — были сформированы в мае 1941 года перед нападением на СССР. Они подчинялись Гейдриху — начальнику РСХА. Личный состав групп формировался из сотрудников СС, СД, гестапо (секретной государственной полиции), иных немецких полицейских подразделений, а также из подходящего персонала, нанимаемого на месте (по возможности из фольксдойче).

Десятый процесс (официально: «США против Альфрида Круппа и других») длился с 8 декабря 1947 года до 31 июля 1948 года. 12 бывших директоров концерна Круппа обвинялись в осуществлении поставок вооружения немецким военным, а также в использовании рабского труда в своих компаниях. Главный обвиняемый — Альфрид Крупп фон Болен унд Гальбах, генеральный директор концерна Friedrich Krupp AG с 1943 года, и его отец Густав Крупп, который, бери выше, был ответчиком в основном Нюрнбергском процессе (МВТ), где был признан не подлежащим судебному преследованию по медицинским показаниям. Дееспособный сын подвергся конфискации имущества.

Самым крупным процессом из дюжины «Последующих Нюрнбергских процессов» стал одиннадцатый — так называемое «Дело Вильгельмштрассе» (как бы правительственная улица в Берлине, на ней размещалось несколько министерств), или «Министерский процесс» (формально: «США против Эрнста фон Вайцзеккера и других»).

Процесс начался с оглашения обвинительного заключения 15 ноября 1947 года, слушания проходили с 6 января по 18 ноября 1948 года, а оглашение приговора состоялось 11 апреля 1949 года. Из 21 подсудимого восемь были руководящими сотрудниками Имперского министерства иностранных дел (см. сноску 9), четыре — представителями промышленных и банковских кругов, включая Имперский банк, а также Управление по четырехлетнему плану, остальные — другие учреждения министерского уровня. Из 21 подсудимого 19 получили сроки тюремного заключения от 3 до 25 лет.

Наконец, последним — двенадцатым по счету — стал процесс ОКВ (Верховного командования вермахта; официально: «США против Вильгельма фон Лееба и других»), проходивший с 28 ноября 1947 года по 28 октября 1948 года. Ответчики — высокопоставленные военачальники вермахта — были обвинены в участии, планировании или пособничестве в осуществлении многочисленных военных преступлений и прочих злодеяний, совершенных в странах, оккупированных немецкими войсками во время войны. Генерал-полковник Йоханнес Бласковиц покончил с собой во время процесса, остальные были или осуждены к различным срокам тюремного заключения, или были оправданы.

Вильгельм фон Лееб. Фото: Getty Images

Но помимо этой Нюрнбергской серии американская администрация проводила и другие трибуналы — и даже тоже серийные — в других городах. Таковы, в частности, «Процессы Дахау» — серия зональных судебных процессов, начавшихся еще раньше Нюрнбергских и прошедших — между ноябрем 1945 и августом 1948 года — на территории Германии и Австрии. Подсудимыми были главным образом служащие концлагерей — Дахау, Маутхаузена, Флоссенбюрга, Бухенвальда, Мюльдорфа и Дора, арестованные в американской оккупационной зоне, и лица, обвиняемые в совершении военных преступлений в отношении граждан США и военнослужащих армии США.

Процессы проходили в стенах бывшего концлагеря Дахау под юрисдикцией Военно-юридической службы армии США. За три года военными трибуналами в ходе 489 судебных заседаний были рассмотрены дела на 1672 лица, подозреваемых в совершении военных преступлений. Виновными были признаны 1416 человек, из которых 297 получили виселицу и 279 — пожизненное. Все приговоренные направлялись в Ландсбергскую тюрьму для отбытия тюремного срока или приведения смертного приговора в исполнение.

Goodby, zones!

Пророчества о неизбежной войне между победителями нацизма, крайне усилившиеся после Фултонской речи Черчилля, так и не оправдались. Быки нового миропорядка, заложенного в Тегеране, Ялте, Потсдаме и Сан-Франциско и основанного впоследствии на ядерном паритете, напор этой обжигающе холодной волны выдержали.

Установленный в 1945 году режим оккупации поверженных стран постепенно размягчался и, размягчаясь, изживал себя. В Европе этому поспособствовал план Маршалла, а вот его советский аналог — план Молотова — провалился. Первой — в 1949 году — суверенитет вернули Германии, тотчас же распавшейся на ФРГ и ГДР, второй — в 1951-м — его вернули Японии, а в 1955-м — Австрии.

Но неизбывной, как ядерная пыль, оставалась сама мировая тревога. Западные страны в 1949 году на всякий случай решили сбиться вокруг США в Североатлантический альянс (он же НАТО). После принятия в НАТО ФРГ и восточноевропейские страны сроились вокруг СССР в Организацию Варшавского договора (1955), после чего из той же тревоги досоткались полузабытые сегодня Багдадский и Манильский пакты (СЕНТО и СЕАТО), опоясавшие южный и восточный советские фронтиры.

Но инфраструктуру исследования и преследования немецких и японских преступлений это блоковое мышление не задело. Наступила полоса суверенного возмездия за преступления Третьего рейха в затронутых ими странах. К последним присоединился и вылупившийся в 1948 году Израиль, атакованный соседями еще при нахождении в скорлупе: Израиль пусть не сразу, но стал экстерриториальным представительством Холокоста в реальном мире.

сноски

- О процессах над японскими военными преступниками в Китае, СССР и Австралии (кейс Такамы Насимуры) см. в: Горби, № 21. Но к ним следует добавить и процессы на Филиппинах, до 4 июля 1946 года входивших в состав США, и в Гуаме, входящем в США до сих пор. Так, в сентябре 1945 года в Токио был арестован генерал-лейтенант Масахара Хомма, виновный в смерти около 16 тыс. американских и филиппинских военнослужащих во время 7-дневного, без еды и воды, изнурительного «Батаанского марша смерти» в апреле 1942 года. В марте-апреле 1946 года его судили в Маниле, приговорили к смертной казни и 3 апреля расстреляли в Лос-Баньосе.

- См. подробнее: Эппле Н. Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах. М.: НЛО, 2020. С. 186–190.

- Ведомости Контрольного совета в Германии. 1946. № 3. Перепечатан: Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8 т. Т. 1. — М.: Юридическая литература, 1987. См. в Сети: https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/163289-zakon-10-o-nakazanii-lits-vinovnyh-v-voennyh-prestupleniyah-prestupleniyah-protiv-mira-i-protiv-chelovechnosti-g-berlin-20-dekabrya-1945-g

- Оператором репатриации являлось Управление Уполномоченного при Совнаркоме СССР по делам репатриации под командованием генерал-полковника Ф.И. Голикова. См.: Полян П.М. Жертвы двух диктатур. Жизнь, труд, унижение и смерть советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на Родине / Предисл. Д. Гранина. — М.: РОССПЭН, 2002. — 898 с.

- Их статус назывался «интернированные арестованные», в отличие от статуса другого «вестарбайтерского» статуса: «интернированные мобилизованные». Тех также депортировали в СССР, но на стыке 1944–1945 гг. и не из Германии, а из освобожденных уже к этому времени стран Юго-Восточной Европы, в особенности Румынии.

- См.: Сталинские депортации. 1928–1953. Документы / Сост.: Н.Л. Поболь, П.М. Полян, 2005.

- По подсчетам немецкого историка А. Вайнке (Weinke A. Die Verfolgung von NS-Tatern im geteilten Deutschland. Vergangenheitsbewaltigung 1949–1969 oder: eine deutsch-deutsche Beziehungsgeschichte im Kalten Krieg. Paderborn, 2002).

- Второй Бельзенский процесс прошел также в Люнебурге с 13 по 18 июня 1946 года. Единственным подсудимым выступал бывший капо концлагеря поляк Казимеж Цегельски (Рыдзевский), обвинявшийся в жестоком обращении и убийствах заключенных. Его повесили в тюрьме Гаммельна 11 октября 1946 года.

- Первоначально этот процесс предполагалось посвятить исключительно руководящим сотрудникам Имперского министерства иностранных дел, но позднее было решено собрать все дела в одно.