Фото: С. Беляков / Фотохроника ТАСС

В № 21 «Горби» мы предложили читателям свою версию событий, связанных с экономическими реформами в период перестройки. Они раскрепостили частную инициативу, но в целом оказались неудачными. Этому способствовало и отсутствие политической воли к реализации непопулярных мер, прежде всего, реформы ценообразования, и объективная ограниченность экономического мышления многих руководителей.

Тема настолько важна и поучительна, что мы решили ее продолжить, поговорив с участниками и свидетелями тех событий. Мы взяли интервью у Сергея Дубинина, работавшего в те годы в науке, затем в аппарате президента Михаила Горбачева, а в годы российских реформ ставшего председателем Центрального банка РФ.

Поговорили с одним из авторов реформы 1987 года, экономистом и сотрудником аппарата ЦК, а затем помощником президента СССР Олегом Ожерельевым — под его началом и работал Сергей Дубинин в последний год существования Советского Союза.

Состоялся и разговор с известным экономическим обозревателем Владимиром Гуревичем, который вел тему экономики в перестроечных «Московских новостях» и особенно хорошо знал нюансы подготовки программ «500 дней» и «Согласие на шанс».Шанс — был. Но почему на него не согласились? Или уже было поздно?

Сергей Дубинин:

«Цены — это было главное табу»

Сергей Дубинин. Фото: Валентин Кузьмин / Фотохроника ТАСС

Сергею Дубинину, в ту пору и.о. министра финансов России, премьер-министр Виктор Черномырдин говорил: «Вот есть сотрудники, которые своими проблемами грузят руководителя, а есть такие, которые эти проблемы снимают». Под сотрудником, решающим проблемы, легендарный ЧВС имел в виду Дубинина. В органы власти Сергей Константинович попал из академической среды — в МГУ он профессионально занимался бюджетными проблемами, а его докторская была посвящена бюджетному устройству США. Летом 1990-го, когда шла «битва программ» (см. «Горби», № 21, «Кто и как пытался спасти экономику СССР»), Евгений Ясин попросил Сергея Дубинина написать фрагмент в программу «500 дней», посвященный государственному бюджету в условиях «социалистической рыночной» экономики, что и было сделано. Затем был подготовлен и проект закона о бюджетном устройстве тогда еще союзного государства. Приглашался Дубинин и на дискуссии на рабочей даче в «Волынском», в которых среди прочих принимали участие Олег Ожерельев, заведующий подотделом науки идеологического отдела ЦК, отвечавший за экономику, Вадим Медведев, секретарь ЦК, Борис Федоров, тогда молодой работник Центрального комитета, участвовавший в подготовке многих экономических программ.

В начале 1991-го Ожерельев, ставший помощником президента СССР, пригласил Дубинина в аппарат президента с задачей заниматься стратегическими программными вопросами. «Моя тогдашняя мотивация: я верил в то, что союзный договор — это правильно», — поясняет Сергей Дубинин. Проблема была только в том, что в 1991-м ничего, кроме текущих бумаг, новый сотрудник аппарата на руки не получал — никакие программные документы через него не проходили. Руководство отвлекалось на другие вопросы. И это симптоматично….

А после развала Союза, опять же через Ясина, Дубинин был приглашен в команду Егора Гайдара, стал зампредом Комитета по сотрудничеству с государствами СНГ, затем первым замом министра финансов Бориса Федорова, после его ухода — и.о. министра, затем, после паузы, председателем Центрального банка РФ.

О своем опыте работы начиная с горбачевских времен и о своих оценках процесса реформ, прежде всего — до распада СССР, Сергей Дубинин рассказал «Горби».

— Для начала — вопрос общего плана, как бы вы с высоты сегодняшнего дня оценили попытки реформ в эпоху Горбачева?

— Подготовка программ преобразований — традиция, уходящая еще в шестидесятые. Работа с привлечением представителей науки велась и в андроповское время.

И здесь, конечно, была определенная преемственность идей: возвращение к постулатам косыгинских реформ, к большей самостоятельности предприятий, идее сочетания плана и рынка, акцент на научно-техническом прогрессе. Что-то делалось и на практике — например, «широкомасштабный экономический эксперимент» в 1980-е, отчасти продолжавший логику косыгинских реформ.

Все, ратовавшие за реформы, вроде бы были рыночниками, или, как тогда говорили, «товарниками». А тем не менее все в результате сводилось к поддержке отраслевых приоритетов за счет перераспределения бюджетных и материальных ресурсов, что и стало стержнем политики ускорения. Программы более позднего времени были содержательными, но и их использовали в большей степени как инструмент в политической борьбе не только между Горбачевым и Ельциным, но и между республиками и центром. Экономика оказалась вторичной, а планы — нереализуемыми.

— Где искать корневые экономические просчеты?

— В общем плане, как мне представляется, Михаил Горбачев верил в демократию, но специфическую, что в экономике отразилось на понимании свободы трудовых коллективов. Это очень советский подход, как, собственно, и Съезд народных депутатов СССР — это же именно советская форма. Это был не орган законодательной власти, парламент, а верховный орган советский власти, который имел право принять решение по любому вопросу. Те же права получили и Верховные советы советских республик, избираемые республиканскими съездами. И вот права трудовых коллективов, выборность директорского корпуса, как выяснилось впоследствии, — это был неверный путь, поставивший директоров в особое положение, на чем я подробнее остановлюсь позже.

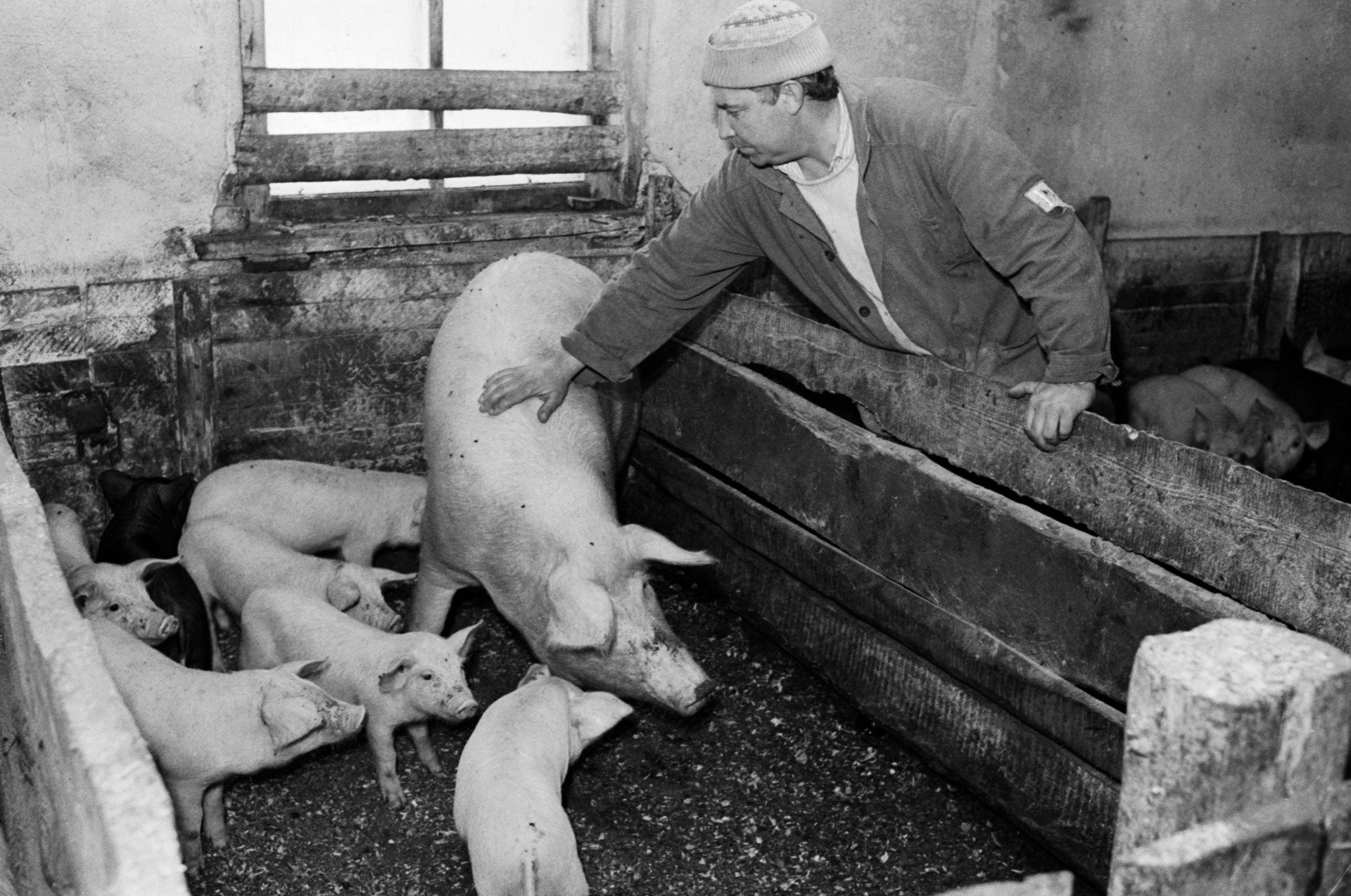

Сельскохозяйственный кооператив «Восход». Фото: Сергей Губский / Фотохроника ТАСС

Первоначальной идеей было ускорение — массированные инвестиции в машиностроение. Источники модернизации виделись в создании станочного парка и во внедрении современного оборудования в машиностроительных предприятиях. После принятия закона о предприятии некоторые приоритетные заводы и производственные объединения были поставлены в привилегированные условия по снабжению, по наполнению сырьевых и инвестиционных фондов, по импортному оборудованию; многие претендовали на возможности широкой самостоятельной внешнеэкономической деятельности.

Очень быстро директора поняли, что контролировать надо не собственность, а денежные потоки. Об этом когда-то говорил Борис Березовский. Но директора это знали еще до всякого Березовского.

Эта номенклатура второго уровня ни в какой коммунизм не верила, зато знала, что в отрасли министр должен быть своим, что приватизация, раз уж она пойдет, должна идти в пользу трудовых коллективов и директоров. Самые талантливые поняли, куда все движется, довольно рано. Тот же Виктор Черномырдин, министр газовой промышленности СССР, еще в 1989-м пришел к премьеру Николаю Рыжкову с идеей преобразования министерства в концерн «Газпром». Рыжков совершенно не понимал логики происходящего, он сказал Виктору Степановичу: «Ты что, с ума сошел — ты сейчас союзный министр, а станешь, по сути, директором завода».

Еще один источник модернизации советской системы виделся тогда в преобразовании ВПК, тем более что новое мышление Горбачева вело к сдерживанию гонки вооружений. Возникла вера в конверсию. Следующий источник — технологический импорт, машинно-техническое оборудование из стран Запада в обмен на энергию.

Инвестиции в агропромышленный комплекс тоже были весьма затратными и унаследовали ошибочную политику подъема Нечерноземья. Тех, кто выступал против этого, например, академика Татьяну Заславскую, обвиняли в «гибели русской деревни». И вот эта идеология поддержки деревни за счет бюджетных дотаций дожила даже до девяностых годов. Как сказал однажды министр сельского хозяйства России Александр Заверюха: «Страна должна кормить своих крестьян».

В результате масштабных трат период ускорения «сожрал» огромную часть бюджета, не поменяв структуру экономики, — роль ВПК и АПК сохранялась прежней. Реализуемость готовившихся программ оказалась сомнительной.

В связи с законом о предприятии возникал вопрос: как сохранить производственные связи, цепочки поставок, если предприятия настолько самостоятельны? Предполагалось сохранить отраслевую структуру управления. А она уже пошла вразнос.

Однако альтернативы этому в тот момент никто не предложил. В девяностые годы, когда уже не было вариантов, в качестве альтернативы были предложены рыночные отношения. А в восьмидесятые казалось, что основы системы, Госснаб, отраслевые министерства и все прочее можно было сохранить.

Все это по-прежнему требовало бюджетных трат. И в итоге в последние годы перестройки бюджет сводился с безумным дефицитом. До 30% расходов бюджета покрывалось эмиссией. А тут еще специализированные банки стали превращаться в самостоятельные юридические лица. Каждая отрасль стремилась иметь свой банк, под задачу, без экономического обоснования. Это, кстати, поразительно напоминает происходившее в XVIII веке…

Тогда же возникла проблема неплатежей, хотя она каким-то образом еще расшивалась, но преследовала экономику уже России в 1990-е годы. Частью этой проблемы стало отсутствие регулярных налоговых поступлений и колоссальная дыра в бюджете. Так что

весь 1991 год — это инерционное движение в экономике и ситуативные реакции властей на сыплющиеся вызовы, следствия накопленных годами проблем.

— Судя по всему, советские руководители и в силу традиционного «социалистического» мышления, и по причине отсутствия политической воли, и опасаясь непредсказуемых социальных и политических последствий не могли начать реформы, предполагавшие частную собственность и либерализацию цен. И пока все не развалилось окончательно, реформы не начинались. Только провели их совершенно другие люди, которым это стоило в результате серьезных репутационных издержек.

— Согласен. Цены — это было главное табу, еще со времен событий в Новочеркасске в 1962-м. Была подготовка к повышению цен на хлеб и некоторые продовольственные товары. Ее отложили в андроповское время.

Однако повышение цен само по себе без рыночного ценообразования не сработало бы, дало бы лишь временную передышку. Если бы решились на свободное ценообразование не только, как это было, для кооперативов, то подготовка к рынку могла стать достаточно производительной. Но получалось иначе.

Николай Рыжков во время посещения газоперерабатывающего комбината. Фото: Виктор Будан / Фотохроника ТАСС

Когда разрешили кооперативы, стали возникать два их типа. Директор завода выделял цех своего предприятия, объявлял его кооперативом и через него прокачивались деньги. Нередко сам директор становился председателем такого кооператива. Второй тип — комсомольские Центры научно-технического творчества молодежи. Они, как правило, мало что поставляли на рынок и зачастую предоставляли услуги предприятиям по отмыванию средств.

Здесь наткнулись на то же, что и при косыгинской реформе. Тогда фонд оплаты труда предприятия можно было пополнять при условии выполнения плана. Получалось два вида рублей. Наличные, которые выдавались через фонд оплаты труда, и безналичные, которые курсировали только между предприятиями. Два разных рубля. Да еще третий — сэвовский, четвертый — в магазинах «Березка». И между ними, естественно, всегда складывался обменный курс. Все это существовало со времен кредитной реформы 1932 года и практически до конца 1991 года. Кооперативы и служили такими своего рода обменниками между разными рублями. От всего этого надо было уходить.

А что получилось с косыгинской реформой? Люди стали получать повышенные зарплаты, и во избежание дисбалансов надо было либо поднять цены, либо сократить поступления в фонды оплаты труда. Без рыночного ценообразования стала исчезать продукция с полок магазинов. Как минимум в рамках свободного ценообразования должны были работать предприятия, производившие потребительские товары. На это никто не мог решиться, хотя можно было использовать югославский или венгерский опыт в 1960-е или 1970-е. Но в середине 1980-х сделать это было гораздо сложнее в силу накопившихся диспропорций.

Не решились что-либо сделать с освобождением цен, не решились тронуть ВПК… В результате пяти лет метаний ситуация только усугубилась.

Следующий этап начинался с очень тяжелых решений. Постепенности наелись в восьмидесятые годы настолько, что острота проблем стала кризисной. В результате у постсоветского правительства реформаторов не было ресурса для растягивания времени и мягкого перехода к рыночной экономике.

Олег Ожерельев:

«В 1987 году еще была возможность все изменить»

В отдел науки ЦК КПСС Олег Ожерельев был приглашен в 1984 году с позиции декана экономического факультета Ленинградского государственного университета. И очень вовремя — как раз к началу перестройки. Олег Иванович стал одним из разработчиков экономической реформы, анонсированной июньским Пленумом ЦК 1987 года. Последовательный сторонник рыночных преобразований, находящийся внутри власти, хорошо понимал ее механизмы. И объяснил для «Горби», почему с реформой в те годы не получилось.

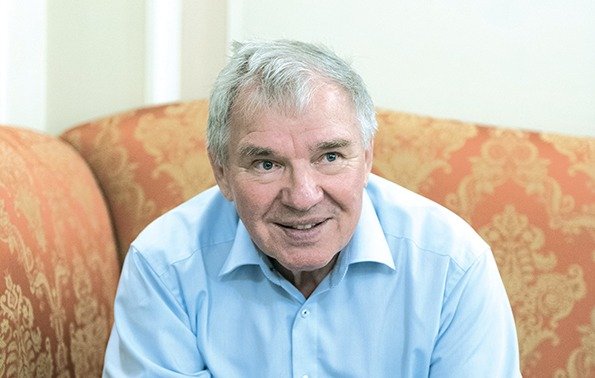

Олег Ожирельев. Фото: Евгений Павленко

— Олег Иванович, какая из экономических программ времен перестройки, на ваш взгляд человека, находившегося внутри процесса преобразований, имела реальный шанс на реализацию: Леонида Абалкина 1989-го — первой половины 1990 года, программа «100 дней» президента СССР 1990 года, программа «500 дней», программа Совмина Союза Николая Рыжкова, программа «Согласие на шанс»?

— Вы программы экономических реформ начинаете с 1989 года. Для меня это странно. В действительности самая крупная программа обновления экономической системы была разработана в июне 1987 года. Тогда Михаил Горбачев, выступая с докладом на июньском Пленуме ЦК, объявил, что ключевой задачей перестройки является радикальная реформа управления экономикой. Она была наиболее проработанной крупнейшими учеными, НИИ, хозяйственниками того периода, всеми, кто как-то разбирался в проблемах экономики. Программа включала в себя самые радикальные после НЭПа преобразования.

Построенная к 1930-м годам экономика была ориентирована на абсолютный приоритет военно-промышленного комплекса. Уже в конце жизни Сталина он сам и его ближайшее окружение понимали, что назрела и необходимость, и возможность перехода от авторитарно-бюрократической системы управления к методам, основанным на товарно-денежных механизмах.

Угроза войны отодвинулась вследствие того, что удалось создать ракетно-ядерный щит. Пришло понимание, что, имея его, мы можем напрямую не готовиться к войне. После этого были попытки Хрущева преобразовать экономику. На мой взгляд, неудачные, научно непроработанные, в значительной мере они были сформулированы под влиянием ошибочной идеи о возможности построения в СССР коммунизма через 20 лет.

На практике это вело к еще большему отходу от товарно-денежных отношений.

В результате при Хрущеве еще дальше были задвинуты и даже задавлены те ростки частного производства, кооперативного производства, которые сохранялись даже при Сталине.

По сути, военная политико-экономическая модель сохранилась вплоть до прихода Андропова и Горбачева. Андропов сформулировал задачу разобраться с тем, в каком обществе мы живем. Я думаю, прежде всего он имел в виду, что существовавшая экономико-правовая модель, сформированная в прошлом, себя изжила, и нужно переходить к новой. Но история не отвела ему достаточного времени.

И вот приходит Горбачев со своей командой: уже было понимание, что нужно реформировать и политическую систему кардинальным образом, и идеологическую систему, но прежде всего перестраивать управление экономикой.

Поэтому тогда в решениях Пленума, в докладе Горбачева были сформулированы основные принципы преобразования системы управления экономикой. Суть реформы 1987 года– это переход от административных к преимущественно финансово-экономическим методам руководства на всех уровнях регулирования и саморегулирования народного хозяйства страны.

Программа преобразований, заложенная в постановлении Пленума, включала в себя, прежде всего, идею перевода предприятий на самофинансирование и самоуправление. Под реализацию этой задачи и был принят Закон о предприятии.

Пустые прилавки гастронома «Новоарбатский». Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

— Сейчас принято считать, что принятие именно этого закона во многом подорвало советскую экономику.

— Проблема не в этом законе, а в том, что переходить к новой системе в экономике, конечно, надо было комплексно. Однако руководство страны пришло к выводу, что нужно взять какое-то главное или исходное звено, чтобы оно потянуло за собой всю систему. А значит, прежде всего нужно создать условия для работы предприятий по-новому. Если мы создадим все необходимые условия для эффективной работы предприятия, значит, экономика пойдет вверх.

Но выпало понимание того, что предприятие работает не в безвоздушном пространстве, оно связано с другими предприятиями, организациями, учреждениями миллионами нитей, с управлением страной в целом. Конечно, в программе было намечено одновременно перестроить функции и цели планирования, ценообразования, финансово-кредитного механизма и осуществить переход от материально-технического снабжения к оптовой торговле средствами производства, провести перестройку внешнеэкономических связей. То есть в ту программу, в задачи перестройки управления экономикой было включено всё — все сферы и связи.

Главная проблема предприятий в тот момент была в отсутствии внутренних стимулов для развития и самосовершенствования.

Нужно было создать предприятиям стимулы для эффективной работы. На мой взгляд, эта реформа оказалась скукоженной потому, что абсолютное большинство хозяйственных руководителей, прежде всего правительство, Николай Рыжков и его заместители, не понимали, как это можно осуществить. Не потому, что они были плохие люди, консерваторы. Они были очень преданны России, Союзу, но, к сожалению, их образование, их опыт не давал им достаточного понимания того, как это можно все сделать, и сделать быстро.

В решениях июньского Пленума и в докладе Горбачева была обозначена конкретная дата. Планировалось к 1989 году создать совершенно новую, абсолютно революционную систему хозяйственного управления и уже с ней начинать новую пятилетку. На практике же кое-что было сделано, в том числе благодаря принятию Закона о предприятии, но меры, осуществлявшиеся правительством, носили очень избирательный характер. Они смотрели, что можно изменить без особых проблем, и это меняли, оставляя остальное, что требовало серьезных усилий и воли, в прежнем виде. И все это в итоге приводило не к улучшению хозяйственной ситуации, а к ее ухудшению.

- Поэтому темпы развития экономики не только не возросли, а падали. Это во-первых.

- Во-вторых, развилась страшная эпидемия — это дефицит во всем и всего. Без реформы ценообразования нельзя было ожидать результатов от экономической реформы, а свободное ценообразование нельзя было внедрять без реформирования собственности. И здесь мы столкнулись с идеологическим табу — нельзя было подвергать сомнению господство государственной собственности. Считалось, что любые отклонения от нее, попытки и призывы перейти от государственной собственности к частной или кооперативной — это отход от социализма.

В завуалированной форме в реформы, провозглашенные июньским Пленумом, был заложен механизм перехода от госсобственности к кооперативной. Сама формулировка «перейти к полному самофинансированию вплоть до выборов директора» была скрытой попыткой перейти от госсобственности к кооперативной, корпоративной, частной. Если предприятие находится на самофинансировании, то и планы имеют лишь рекомендательный характер, и Госснаб не снабжает, а рекомендует, где можно закупить, создает базы, через которые идет покупка предприятиями основных средств производства.

Николай Рыжков во время посещения Оренбургского гелиевого завода. Фото: Виктор Будан, Алексей Поддубный / Фотохроника ТАСС

Было намечено создать совершенно новую банковскую систему. Если раньше был один Госбанк, то планировалось создать множество банков, которые будут по-новому обслуживать предприятия, находящиеся на самофинансировании и развивающиеся не за счет того, что им выделяют финансовые и материальные ресурсы, а за счет собственных средств. Конечно, все это фактически вело к преобразованию государственной собственности, и был сделан значительный шаг к кооперативной, даже частной, собственности.

Тем не менее все было сделано половинчато, предприятия получили право самостоятельно реализовывать часть продукции, более того, при предприятиях начали создаваться кооперативы, через которые шла реализация тех фондов, которые по старинке продолжали выделяться государством. Конечно, это наносило абсолютно разрушающий удар по экономике.

— Так почему же реформа не состоялась?

— К 1987 году у 99% населения СССР мышление, образование, опыт были выстроены на идеях государственной собственности и военной экономики. Потому и абсолютное большинство кадров не было готово к переходу на новую систему. Для этого требовалось либо заранее, либо очень быстро перестроить всю систему образования. А за полгода эту систему не перестроишь. А главное, кто были учителя? Они тоже сформировались в советской системе.

Созданный срочно под реализацию реформы новый учебник по политической экономии (под редакцией Вадима Медведева, Леонида Абалкина и Олега Ожерельева) при обсуждениях подвергался жесткой критике за отход от социалистических принципов.

— По вашему мнению, не закон о предприятии сам по себе был плох, а кадры, которые были не готовы к его применению? И закон был выдернут из всего комплекса мер, которые и были утверждены июньским Пленумом?

— Абсолютно верно. Да, кадры на всех уровнях, и прежде всего — на уровне правительства, Госплана, Госснаба были не готовы к работе в новых условиях. Но и у директоров предприятий было мышление сугубо социалистическое.

Приведу пример. В 1993 году я помогал с группой товарищей КамАЗу выйти из сложной ситуации. Мы встречались с генеральным директором Николаем Ивановичем Бехом, очень прогрессивным человеком, мощным хозяйственником.

Он говорит: «У нас список на закупку КамАЗов выстроен на год вперед».

Я говорю: «Это неправильно, вы должны поднять цену на КамАЗы, тогда будут отсечены слабые покупатели, будут покупать только те, у кого есть реальные ресурсы для развития и использования вашей продукции».

Он ответил, мол, как же так, вы ведь из партийных структур, большим человеком были в партии, и вы мне такое советуете.

А если я введу повышенные цены, то как это отразится на развитии сельского хозяйства, люди не смогут закупать нашу продукцию, у них денег нет.

Я сказал ему, что это не его проблема: «Если бы вы работали в старой системе, тогда бы отвечали и за колхозы, а сейчас иная ситуация, и в 1993 году все изменилось. Это же невозможно, чтобы каждый руководитель того или иного предприятия думал о том, как выставленная им цена отразится на состоянии потребителей. У вас есть конкретное предприятие, вы за него отвечаете. Вы нуждаетесь, очень нуждаетесь в финансировании. У вас источник финансирования — ваши покупатели, и вы не пользуетесь этим».

Я еще раз повторяю, Бех очень прогрессивный был человек. А вот сознание у него еще во многом оставалось прежним, не было переломлено.

А в 1987 году, когда надо было переходить на новую систему, сознание директоров и близко не подходило к задачам реформы.

А каково было Рыжкову с его военно-промышленным комплексом? Чуть ли не 50% экономики было задействовано в ВПК. Все эти предприятия привыкли получать любое необходимое финансирование и снабжение. И тут вдруг все поставщики перешли на самофинансирование, цены стали устанавливать свои. И вообще заключают договора не с ними, с ВПК, а с другими предприятиями, которые в хоздоговоры закладывают гораздо лучшие условия. И что должен делать Рыжков? Он, конечно же, хватался за голову…

Мне рассказывали знакомые из правительства, что после решений Пленума они собрались и стали обсуждать, что делать. Рыжков положил бумаги в сейф и сказал: «Будем продолжать работать, как работали». Всё!

И мне понятно, почему это произошло. Потому что, конечно, любую реформу должны делать те, кто ее предлагает, кто ее разрабатывал и кто имеет видение, как ее сделать. Если даже не полностью видение сложилось, то оно по ходу дела может сформироваться. А реформа 1987 года была разработана учеными, специалистами, которые непосредственно не работали в правительстве.

Фото: Александр Шогин / Фотохроника ТАСС

— Когда разрабатывали проекты экономической реформы, учитывался ли в какой-то степени опыт других социалистических стран, например, Югославии с самоуправляющимися предприятиями, Венгрии, Польши?

— Конечно! У нас лежали горы материалов, мы запросили записки из профильных институтов Академии наук. У нас же были, например, Институт экономики мировой социалистической системы, Институт Дальнего Востока, предоставивший материалы о Китае. Мы изучали не только китайскую аграрную реформу 1978 года, которая дала толчок всей их экономике, но и опыт Японии, где были высокие темпы развития. Я даже ездил потом в Японию, чтобы своими глазами увидеть происходящее там.

Но нигде в этих странах не решалась задача одновременного поддержания ВПК на уровне, позволявшем противостоять всему миру, и экономического реформирования.

— Еще один важный уточняющий вопрос. Когда, по вашему мнению, стало понятно, что экономическая реформа тормозится, идет не так, как планировалось?

— Мне это стало понятно в конце 1988 года. Был такой Наиль Бариевич Биккенин, завсектором ЦК, а затем главный редактор журнала «Коммунист». Мы с ним очень дружили и, как правило, вместе работали на дачах. И как-то раз мы на одной из дач готовили какой-то материал и вышли вечером погулять. И в общем, так, потихоньку, прощупывая друг друга, сформулировали, что если кадровые изменения в стране не произойдут, то Советскому Союзу конец…

— Уже в конце 1988-го?!

— В конце 1988-го… Потому что было ясно, что реформа буксует, не осуществляется, в основном о ней только говорится, а реальных комплексных преобразований в экономике нет. В то же время реальные преобразования в политической системе пошли опережающими темпами. В условиях демократизации и при доминировании государственной собственности на средства производства все республики, их руководство сразу поняли, что они и являются собственниками всего имущества на их территории.

Но предприятия были крайне заинтересованы в сохранении связей, в сохранении Советского Союза. Чтобы перестроить экономику и сохранить СССР, надо было успеть дать предприятиям независимость от местных начальников, возможность работать на самофинансировании и самоуправлении, и тогда они очень быстро ощутили бы выгоду от сотрудничества с другими предприятиями из разных концов страны. А на деле тогда руководство республик почувствовало, что именно оно является фактическими собственниками предприятий: госсобственность в условиях национально-территориального административного деления государства при любом ослаблении центральной власти неизбежно ведет к растаскиванию страны по национальным квартирам.

Единственный из руководителей республик, который грамотно оценивал ситуацию, был руководитель Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он до последнего вместе с Михаилом Сергеевичем бился за сохранение Союза. Потому что у него не взыграли личные амбиции. В тот момент, по крайней мере.

Казахстан же очень сильно был завязан на российскую экономку. Назарбаев и боролся до конца за сохранение Союза. Все остальные республиканские руководители постепенно пришли к пониманию, ну а зачем им Советский Союз, когда они могут сами все решать? И конечно, решающую роль в этом сыграли Борис Ельцин, Россия: были приняты различные решения о приоритете российских законов над общесоюзными. Советский Союз на этом и кончился.

Продолжавшиеся разговоры о каких-то реформах роли уже не играли, как и все разговоры о том, что будет дальше.

— Как вы считаете, возможно ли было в этот период, осуществить такие радикальные меры, как приватизация, либерализация цен, на которую так и не решились?

— Я считаю, что возможно. Главная ошибка состояла в том, что Михаил Сергеевич ответственность за экономику, руководство ею полностью передал Рыжкову. И ход экономической реформы не стал предметом постоянного анализа в ЦК, Политбюро. А ведь это Горбачев сформулировал в 1987-м, что ключевой задачей перестройки является радикальная реформа управления экономикой.

Конечно, на Горбачева решающее влияние оказывала группа приближенных деятелей, заинтересованных, прежде всего, в нормализации международных отношений, в реорганизации политической системы. Александра Яковлева экономика ну точно не интересовала. Ему нужно было сломать политическую и сложившуюся идеологическую систему, изменить роль СССР в мире, а экономика его интересовала только под этим углом зрения. Анатолий Черняев, который был очень близок к Михаилу Сергеевичу, тоже был погружен в другие проблемы. А время и ресурсы у первого лица были ограничены…

Вадима Медведева, который готовил материалы к июньскому Пленуму 1987-го, перебросили на отношения со странами Варшавского договора. Его увели от экономики. Леонид Абалкин был привлечен в правительство только в 1989 году. Но поезд уже ушел, к тому времени экономика пошла вразнос. Вы поставили вопрос о программах Явлинского, Шаталина, Абалкина, правительственной программе Рыжкова. Но все это было уже поздно. В 1987 году еще была возможность все изменить. Тогда авторитет Горбачева был на очень высоком уровне. И это важно! Поэтому даже если бы в 1987 году реформа ценообразования привела на первом этапе к удорожанию товаров народного потребления, он бы вышел к народу и сказал: «Друзья, ну потерпите немного!» А в 1990-м, тем более в 1991 году, это было невозможно.

Григорий Явлинский совершенно правильно говорил, что, если вы хотите мою программу взять, то я ее и должен осуществлять. Если ты хочешь, чтобы эта программа начала работать, тогда ее автора и нужно ставить по главе правительства. Иначе реформа обречена.

Владимир Гуревич:

«Я работал за массажным столом товарища Воротникова»

Той работой, которую Владимир Гуревич делал для Ельцина и Горбачева, ему впоследствии придется заниматься неоднократно и для других лидеров и финансово-экономических чиновников. Но прежде всего — он журналист и редактор, в том числе главный и бессменный редактор газеты «Время новостей», которой больше нет. Впрочем, подлинная журналистская слава у Владимира Гуревича была именно в те годы, когда он работал основным экономическим пером перестроечных «Московских новостей», которые читали все и где очень многие мечтали опубликоваться. Его интервью «Горби» — еще один взгляд изнутри системы и отчасти журналистская оценка со стороны.

Владимир Гуревич. Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

— Вы участвовали в подготовке самых разных экономических документов и программ и в советский, и в постсоветский период. Как вас вовлекли в этот процесс?

— В конце восьмидесятых я пребывал в статусе экономического обозревателя «Московских новостей» при главном редакторе Егоре Яковлеве. Среди моих авторов кого только не было: еще не ставшие известными Сергей Дубинин, Сергей Алексашенко*, Андрей Казьмин, Андрей Вавилов, Борис Федоров и уже известные тогда всей стране Николай Петраков, Николай Шмелев, Павел Бунич и многие другие. Для всех них было важно публиковаться в газете, которая находилась в первой двойке-тройке ведущих советских СМИ, с ними сложились прекрасные рабочие и даже дружеские отношения.

Среди авторов был и известный экономист Леонид Григорьев, его статью об акционерном капитале, появлявшемся в СССР, которую он мне принес для газеты, потом широко републиковали на Западе: тогда все было внове и на уровне открытий. И Григорьев познакомил меня, как он сказал, с классными ребятами, у которых есть интересные идеи, — Григорием Явлинским (он в то время был уже известен), Алексеем Михайловым, Михаилом Задорновым. Я познакомился и с ними — это был 1989 год, и с их программой «400 дней», а потом «500 дней», иногда они меня привлекали к каким-то обсуждениям.

Летом 1990-го они меня пригласили в поселок Совмина РСФСР Архангельское (они же Сосенки), где дорабатывалась программа реформ от имени российской власти (в Соснах над другой программой в рамках договоренности Горбачева и Ельцина работала команда Совмина Союза). Моей задачей было сделать 15-страничный документ с изложением основного содержания «500 дней» в таком виде, чтобы он был приемлем для двух первых лиц — Горбачева и Ельцина.

Со мной поехал Михаил Бергер, но для того, чтобы сделать материал о работе над двумя программами, — потом вышел знаменитый полосный текст в «Известиях» «Сосны против Сосенок». А я должен был там остаться на три дня. Шаталин программу не писал, но дал ей свое имя, Петраков покровительствовал от имени Горбачева, большую роль играл Евгений Ясин, уже тогда находившийся в статусе гуру.

Мы жили в одном коттедже с Андреем Вавиловым. Условия проживания не были приспособлены для написания чего-либо. И для работы мне был предоставлен, как сообщил Вавилов, массажный стол товарища Воротникова. Только недавно он был предсовмина РСФСР, а затем председателем президиума Верховного Cовета РСФСР.

Я писал своего рода статью, но у меня должно было быть только два читателя. Мне дали толстую пачку — полный текст программы, ее нужно было прочесть, структурировать, сделать лапидарное и понятное изложение абсолютно революционных мер. Например, написать так о собственности на землю, чтобы это было внятно, однако в то же время не очень пугало.

Туда же, в Архангельское, приехал Николай Петрович Шмелев, абсолютная экономическая звезда того времени; он должен был заниматься примерно тем же. Шмелев увидел меня и воскликнул: «О, ты здесь! Тогда я пошел пить!»

Я справился по двум причинам. Во-первых, программу я уже до этого читал, как и материалы вокруг нее. Во-вторых, то, что я подготовил, было прочитано и обсуждено самим авторским коллективом. Замечаний практически не было.

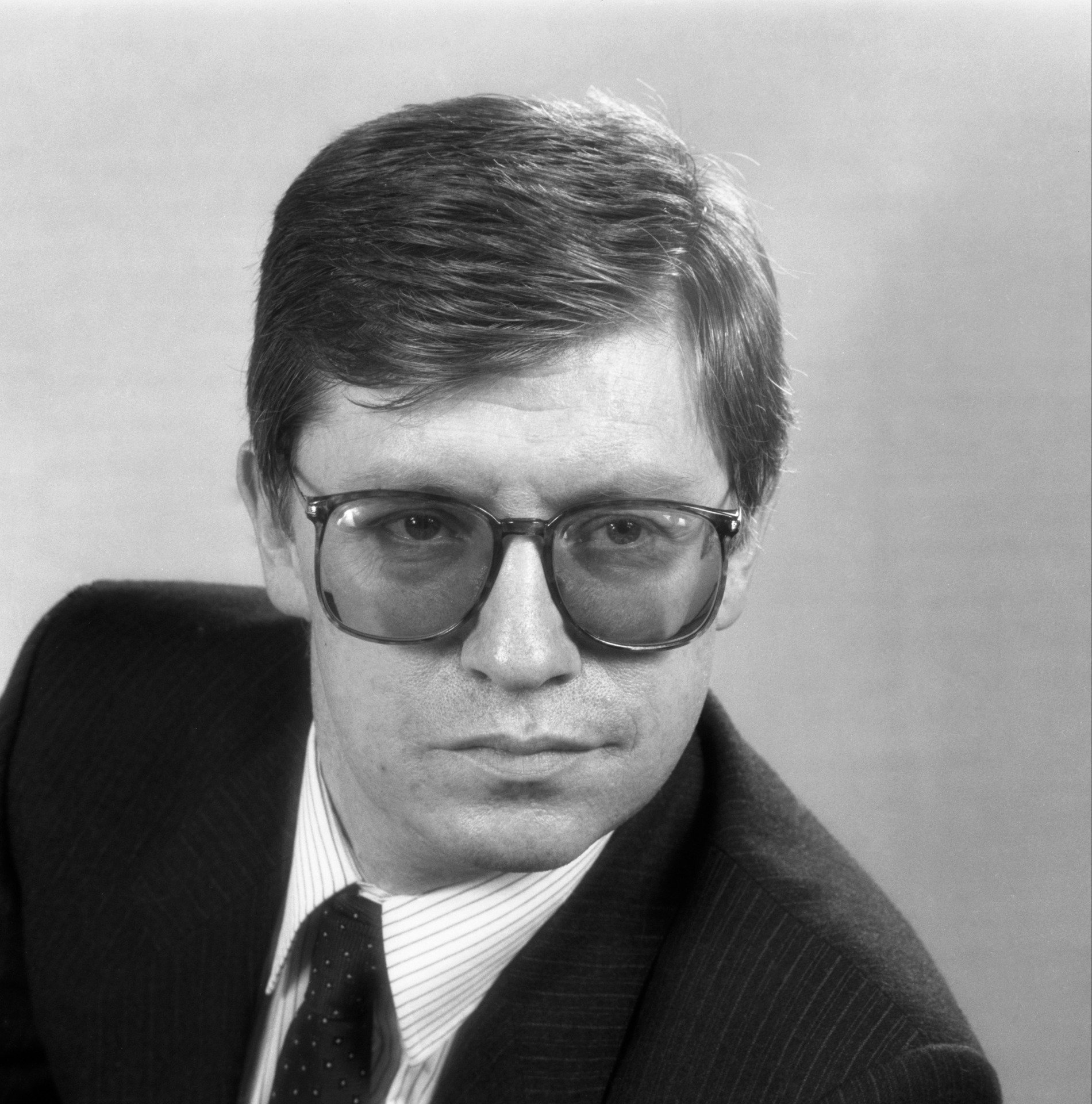

Леонид Григорьев. Фото: Валентин Черединцев / Фотохроника ТАСС

— А у вас не было информации, кто делает схожую работу по линии Совмина Союза?

— Нет, но все время шел обмен информацией о том, что делается здесь и что делается там. Оба начальника, во всяком случае, видели мои 15 страниц. Это важно, потому что было мало надежд на то, что они прочтут весь фолиант «500 дней».

Надо сказать, что и на полях большого варианта программы я видел пометки Михаила Сергеевича — он читал не только краткое изложение. Борис Николаевич полагался на ребят.

Когда я вернулся в редакцию, Егор Яковлев сказал: «Пиши теперь, ты же в центре событий оказался!» Я ответил: «Не могу». Не могу — потому что стал инсайдером. Он очень недобро на меня посмотрел, притом что у нас были очень хорошие отношения. Потом, через пару недель, я что-то аккуратно все-таки изобразил.

Все, что затем происходило, описано у вас в «Горби», я был свидетелем всех этих попыток скрестить программы.

— Вы хорошо знали о подготовке программы «Согласие на шанс». Это уже весна 1991 года. Как это все происходило?

— Да, знал, потому что оставался со всеми на связи. По сути, это трансформированные «500 дней». Но в «500 днях» не было ничего относительно международной поддержки реформ.

Явлинский чувствовал, что время уходит, надо что-то делать. Он находился к тому же между двух огней: одни обвиняли его в близости к Ельцину, другие — в близости к Горбачеву. Насколько я понимаю, идея программы, поддержанной международным сообществом, возникла именно потому, что «каменный цветок не выходил» совсем. Будущее «Согласие» мне показывали, я и в паре дискуссий участвовал — она была в очень высокой степени готовности, там нечего было добавлять.

Мы обсуждали название. «Шанс на согласие» или «Согласие на шанс». Я стоял за второй вариант.

— В чем состояла ваша аргументация?

— Есть программа. Есть возможность получить широкую мировую поддержку. Если поддержка состоится, то, что заложено в программе, можно начать осуществлять на практике. Именно в этом заключается шанс. Но на использование этого шанса нужно согласие.

Конечно, согласиться нужно было не только вне страны, в тех же Соединенных Штатах, но и внутри нее самой.

— Хотя программа готовилась при под-держке американских экспертов, и в Штатах шли обсуждения, в том числе в том духе, что дешевле помочь Советскому Союзу, чем потом платить за последствия разрухи, того самого окончательного согласия не было. А в Лондон на «семерку» летом 1991 года Горбачев поехал в ситуации некоторой неопределенности. Как пишет в мемуарах первый зампред Совмина СССР Владимир Щербаков, в конкуренции «Согласия» и программы союзного правительства победила именно последняя.

— Получается, что так оно и было: Явлинский отказался ехать с Горбачевым в Лондон, потому что он не имел отношения к той программе, которую туда везли. Получалось, что его приглашали как ширму, поторговать лицом — вот, смотрите, какие у нас есть молодые реформаторы.

Визит Горбачева в Великобританию. Фото: Александр Чумичев, Юрий Лизунов / ТАСС

— Недавно был опубликован рассекреченный протокол заседания Совета национальной безопасности США, которое прошло 3 июня 1991 года, незадолго до саммита «семерки» в Лондоне. Дискуссия серьезная, в том числе высказывались и робкие аргументы в поддержку «Согласия», но видна и колоссальная степень недоверия Советскому Союзу и Горбачеву. Американское руководство отказалось согласиться на этот самый «шанс», о котором мы говорим.

— Я бы сказал, что в том обсуждении было как минимум четыре группы аргументов в пользу отказа в поддержке. Мы дадим эти деньги, и они будут подпоркой существующей системе — то есть дадим им возможность ничего не менять. Это первый аргумент. Второй: мы дадим деньги, а если они станут успешными, то как именно они будут развиваться, в какую сторону? Не превратится ли СССР в серьезного оппонента? То, что на самом деле произошло с Китаем: ведь американцы в определенной мере «создали» современный Китай, вложили туда гигантские деньги, отдали технологии, обучили множество студентов. Третий: мы даем деньги, но ведь они и сами не уверены в своих реформах.

— Что, увы, показывал опыт последних лет нерешительности в их проведении.

— Это правда… Четвертый аргумент: ну все-таки это, в принципе, слишком большие деньги.

Конечно, у программы союзного правительства, которую Горбачев повез на «семерку», были перекрещения с «Согласием», как, впрочем, потом и с программой правительства Егора Гайдара, — просто она была вынужденным образом более резкая и быстрая.

Кстати, детали происходивших событий хорошо описаны в книге одного из авторов « Сергея Алексашенко «Шанс», фрагменты которой были опубликованы как раз в «Горби».

— Но и в дальнейшем международная помощь уже в практическом плане реализовывавшимся реформам в России была очень слабая, при том что шла она без государственной поддержки США и по жестким правилам через МВФ и Всемирный банк под совершенно конкретные шаги.

— Да, давали всегда гораздо меньше, чем просили. И долги СССР, перешедшие России, списывали крайне мало и неохотно, при том что полякам, например, списали все. И это тоже вопрос недоверия.

— Нет ли, в принципе, ощущения, что программа «Согласие на шанс» появилась очень поздно, и реализовать в рамках Союза уже ничего было нельзя?

— Проблема же в чем: как можно было, не договорившись о том, какие реформы делаем внутри страны, что-то предлагать Западу?

Вначале было слово — не зря сказано. Нужно было назвать вещи своими именами. А «свои имена» вызывали трепет. Почему такое огромное значение имела статья 1987 года Николая Шмелева «Авансы и долги»? Там начинался разговор о существе проблем. Он вызвал вселенскую реакцию. «500 дней» — уже не обзор ситуации, а конкретные шаги. Вслух называлось то, что еще недавно было под запретом.

— Но после слова должна быть политическая воля, а потом дело…

— Все ошибались. И Гайдар, наверное. Он полагал, что рынок создаст страховку от возвращения назад. Анатолий Чубайс «забивал последний гвоздь в гроб коммунизма». А там что-то приподнялось — и гвозди повыскакивали. Все-таки исторически срок очень короткий, люди не «прониклись» новым временем, для большинства непонятным, даже пугающим, с ними почти никто не разговаривал.

Тогда требовались люди, которые на понятном русском языке ежедневно объясняли бы суть реформ, предупреждали, говорили о рисках… А что видели обычные граждане — информационную войну, сопровождавшую битву за активы.

Если и был шанс внутри страны, то он заключался, прежде всего, в Слове.