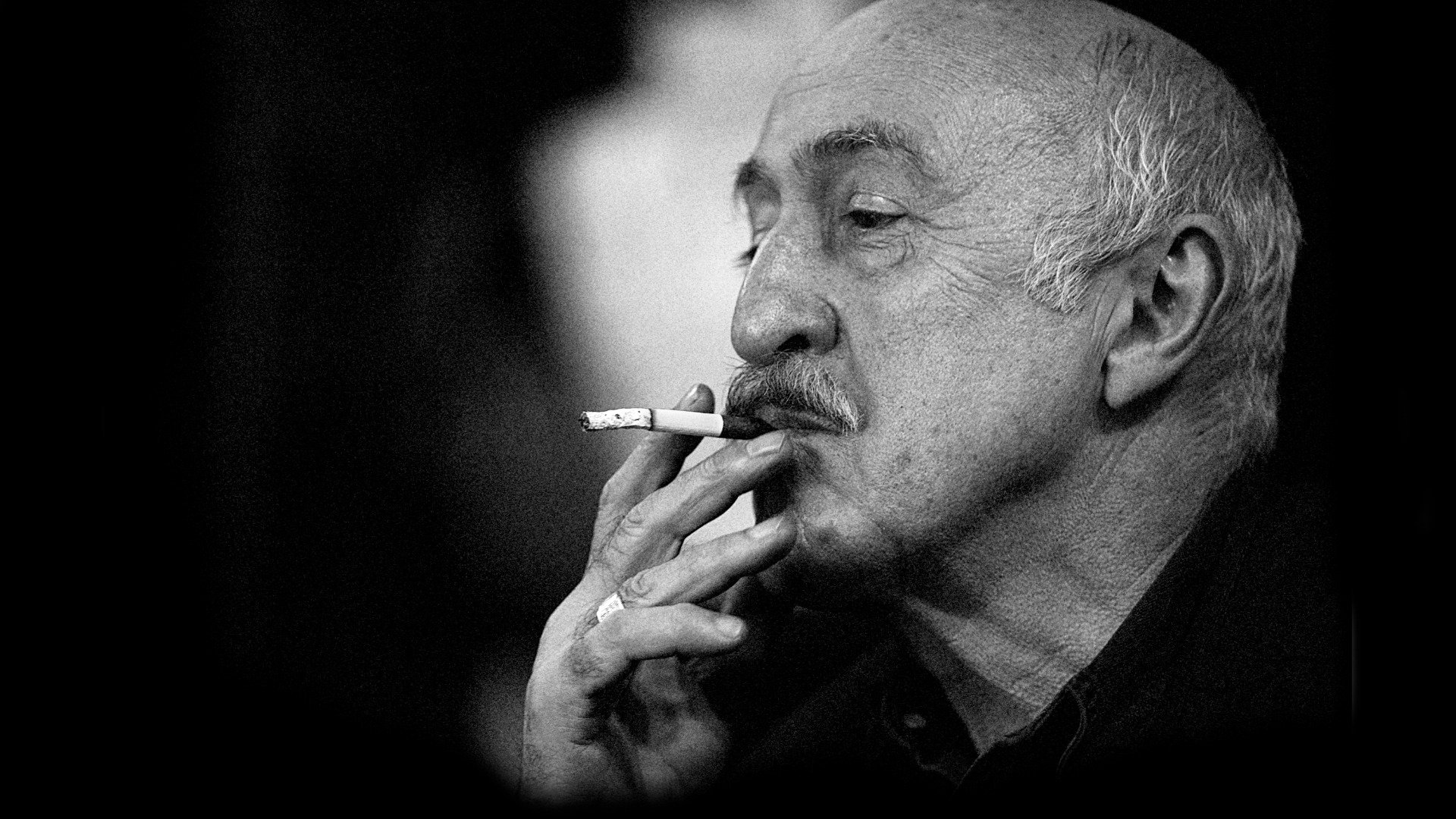

Александр Яковлев. Фото: Дмитрий Борко

Юрий Рост в свое время побеседовал с Александром Николаевичем Яковлевым, бывшим членом Политбюро, секретарем ЦК КПСС, одним из архитекторов перестройки. В книгах, в серьезных и обширных сборниках документов он осмыслил, что с нами произошло в годы сталинизма. Сегодня этот не публиковавшийся ранее разговор по-прежнему актуален, поскольку проясняет корни идеологии насилия, деформировавшего наш образ жизни. А воспоминания искалеченного войной фронтовика противостоят той трескотне, которой официальная пропаганда заглушает правдивые рассказы о трагедии Второй мировой.

Александр Николаевич — умный и симпатичный человек. И пишет он умно и остро о том, как мы живем сегодня. И как мы похожи на тех «верных русланов», которые населяли систему в конце тридцатых и в послевоенные годы борьбы с космополитизмом. Разве не продолжается доносительство, которое осуществляется теперь через телевидение, газеты, митинговые трибуны? Разве не мы продолжаем лгать и лицемерить, разве инопланетяне сеют ненависть на нашей земле? Разве не звучат призывы к расправе над теми, кто захотел правды о нашей недавней истории?

Страх — отец нетерпимости и смерти — слишком долго властвовал над людьми, и не покинул их сегодня. Мы говорим с Александром Николаевичем Яковлевым о том, как мы живем. И как преодолевать этот страх.

— Господин Вольтер завещал нам возделывать свой сад. Я процитировал одного философа и писателя в ожидании беседы с другим философом и писателем.

— Поскольку я деревенский-то парень, то люблю очень землю. Вечером, если полчаса еще светло, иду в огород и выдумываю, что покопать.

— В родной деревне бываете?

— И всякий раз возникает двойное чувство какого-то бессилия перед ходом истории. С одной стороны, ностальгия, потому что детскими ножками сколько здесь пробегано. Грибы, малина, рыбалка. В пруду щурёнки, сколько радости поймать. С другой стороны, думаю: «Господи, еще ведь кто-то борется за то, чтобы вернуть тот строй».

— Странная метаморфоза. Вы для меня человек, который отважился на внутреннее раскаяние. В ваших книгах этот мотив постоянно присутствует. Точнее сказать, имя грустного осмысления жизни, хотя жизнь вы прожили, в общем, дай бог каждому. Из бедной деревни в секретари ЦК. Вы когда из дому оторвались?

— Не я оторвался, армия оторвала. До войны состоялся такой указ, что независимо от возраста все, кто кончил десятилетку, забираются в армию. И меня, как только я окончил, 6 августа 41-го года забрали. Правда, до этого мы всем классом, мальчики, тут же немедленно остриглись в парикмахерской. Стали смешными.

— Там, в деревне?

— Да, на Рабочем поселке это было.

И пошли в райвоенкомат, добровольцами, естественно. Все до единого. Майор нас выгнал, остриженных десятиклассников: «Скажем, когда надо».

Но постепенно стали забирать одного, второго, и в течение августа-октября всех забрали.

— И куда попали вы?

— Меня записали в танковые войска, в танкисты.

— Это, наверное, соответствовало довоенной мечте?

— Ну да. Или летчик, или танкист. А повезли меня в армию через Молотов-город, Пермь теперь. Бершеть такая есть.

Попал я в артиллерийскую часть, которая была на конной тяге, лошадей чистить и учиться стрелять. Правда, за два месяца я ни разу не стрельнул. В основном канавы рыли, начальник, командир полка, себе дачу строил. Это осень 41-го года.

— Традиции сильны.

— Но, правда, не достроил, его перевели в другое место. Порыли мы канавы, и вдруг снова всех, кого куда. Ну кто-то в летчики пошел, кто-то в артиллеристы. А я попал в эшелон, в Челябинское танковое училище. Едем, едем, вдруг оказалось, не туда едем. Какие-то станции, явно не Челябинск. Приехали в город Глазов, Удмуртская ССР, во Второе Ленинградское стрелковое пулеметное училище.

— В танкисты не попали?

— Не попал в танкисты. И уже 2 февраля 42-го года выпустили лейтенантом и отправили в Чувашию. Целый аж месяц я готовил взвод на Западный фронт. Чуваши по-русски разговаривали не очень сильно. Это были мужики 30–40–45 лет. А я пацан. Тем не менее там-то, я считаю, что справлялся, потому что действительно был пограмотнее. Ничего, конечно, на фронте не пригодилось, это понятно. Но стрелять хотя бы учил.

Яковлев — курсант военного училища. Удмуртия, 1942 г. Фото: архив

Дали нам каждому патронов по 10 штук. И поехали на фронт. Думаю, как же я с ними воевать-то буду, с бедными. Они такие грустные, хмурые. Не было у них никакого энтузиазма.

Это потом, когда война кончалась, мы бравировали все героизмом, романтику разводили. А тут от семьи всех взяли. И они охали всё! И шли на фронт как на смерть. Уже абсолютно обреченные.

Вот приехали на станцию Муром. Вдруг остановка состава. Стоим час, стоим два, покормили нас там. И велели всем офицерам построиться. Построились. А это холодно, где-то март. Стали, значит, проверять и по одному вызывать на станцию, в одну из комнат, в том числе и меня.

Спросили, фамилию, имя, отчество. Кто отец, где отец, где мать, ты — комсомолец?

— А вы были?

— Да, конечно. Сидят трое, один в морской форме. Один, видимо, из штаба округа, один в гражданском, значит, из НКВД.

Потом всех вызвали, побеседовали и снова построили. Вышел этот моряк со списком: 20 человек перечислил, шаг вперед.

И меня. Остальным — по вагонам. А нас — на станцию. И сообщает приказ по округу, что зачислили нас в распоряжение Балтийского флота, в морскую пехоту.

Ну там крепкие нужны были ребята.

Уж я не знаю, что они там взвешивали. Мне 18 лет, ну чего я соображал? Это в газете «Завтра» было написано, что не случайно Власов на Волжский флот в одно время со мной попал. Мне даже возмущаться было противно, смешно. Конечно, не случайно, Гиммлер все продумал… Он же бывал в нашей деревне, и не один раз. Ведь это же разумеется.

И попал я в шестую бригаду морской пехоты. Так случилось, что долго меня не признавали моряки. Во-первых, ты должен чем-то отличиться, иначе ты моряка не возьмешь. У них розыгрыш — любимое занятие, в домино еще играть, в любых условиях.

— И где вы воевали?

— Под Волховом, со стороны Ленинграда. Пытались прорвать, но ничего не получилось.

Ужасно. Весной 42-го года, когда стало таять, на станции Погост — надо же такое придумать название — там в четыре ряда лежат: наши, немцы, наши, немцы. Четвертая бригада морской пехоты вся полегла. Синявино — это страшные места. Там, понимаешь, окопы даже не выроешь — вода, все открыто на болоте.

Ну это ладно, это все прошло. Но

для меня война как бы проехалась не только по телу, но по сердцу, по сознанию прежде всего. Она воспитала какое-то, я бы сказал, физиологическое отвращение к любому убийству, к любому насилию.

Я дал себе клятву, когда из госпиталя вернулся домой, на костылях, что 40 лет стрелять не буду. Почему 40 лет? Я только сейчас догадываюсь, тогда я не мог.

— Почему, действительно? То есть время поколения должно пройти?

— Про Моисея я еще не знал. Я думал, что больше просто не проживу. Потому что настолько искалечен: и грудь прострелена (у меня до сих пор осколок в легком), и в ногах пулевые ранения и осколок. Гангрена газовая была жуткая. Вытягивали ногу четыре месяца, она перебита.

Сорок лет — двадцать с половиной лет мне было, и я так прикинул, что хорошо бы дожить до 60. И как сказал, 40 лет за оружие не брался, не стрелял.

— А после?

— Нарушил. В Литве меня совратили на охоту, на кабанов. А я очень хорошо стрелял, единственное, что я умел — стрелять.

Я, когда был членом Политбюро, выигрывал у своей охраны соревнование по стрельбе в тире. И на этой охоте — три выстрела и три кабана. И мне это очень не понравилось. Я бросил, и с тех пор опять — всё.

Яковлев (третий слева) во время работы в газете «Северный рабочий», 1950-е. Фото: архив

— Не стрелять вы дали зарок сразу после войны. Во время войны не было у вас ощущения какого-то важного для вас, Саши Яковлева, времени? Воевавшие люди, которых дальше как-то жизнь не баловала разнообразием, вспоминают войну как чуть ли не единственное время, когда они были нужны. Не исключено, что это такая журналистская придумка. Но когда я приходил в Парк культуры — я довольно часто туда приходил после войны, — то наблюдал, с каким радостным ожиданием реальные (потом стало много ряженых) ветераны надевали форму и как они объединялись и группировались.

— У меня война оставила двойственное чувство. Да, главное — фашистам показать, что мы не лыком шиты, и прогнать их просто из дома. Конечно, это было ведущее дело. Но война, к сожалению, велась по тем же законам, как и вся наша жизнь. Планы, отчеты.

— Приписки.

— Приписки. Обман, трусость и храбрость — все перемешано. Кровь и грязь. Стоит ли нас за это упрекать? За что, собственно? Если человека бросить в кровь, он будет карабкаться и карабкаться.

Конечно, я только потом понял и стал это осуждать. Тогда-то нет. Ну, скажем, вот если ты взял деревню, да схитрил, никого не ранило, никого не убило, как-то изловчился. Ну что это за бой? Никаких наград. А даже не возьми эту деревню, да попер лоб в лоб — полундра! Пошли и положили половину. К награде всех погибших и самого себя даже можно представить.

То есть совершенно дикий подход, и толкали именно к этому.

Иногда ведь приказ отдадут занять что-то сегодня, будто завтра нельзя. И стоит этот приказ 100 тысяч жизней, с этим ведь никто не считался.

— Берлин?

— Да, да, да, вот.

— Ну на день позже бы взяли.

— Подождали бы, куда бы они делись? Это все, понимаете, для эпоса.

— Александр Николаевич, мне интересно, как вы из этого батальона морской пехоты, раненый, собранный по кускам, потом взлетали на такие государственные высоты?

— Начну с банальной вещи. Я действительно верил одному — идее крепкой учебы. Я очень хорошо учился. Возможно, это была компенсация за то, что я не умел драться и всегда проигрывал кулачные схватки. Мне было до слез обидно, что я не умею этого делать. И я часто уходил от компании. Что я делал? Читал.

В 8 лет прочитал «Тихий Дон». Почти ничего не понял, но осталось какое-то ощущение загадочной жизни, которой у меня не было и никогда, видимо, не будет, какой-то выдуманной, фантастической жизни. Какие-то храбрые люди чего-то достигают… Конечно, я его потом читал еще раз.

Почему «Тихий Дон»? Да потому, что это была единственная книга в нашей деревне.

— Родители грамотные были?

— Да! Папа — четыре класса церковно-приходской школы. Мама — нет, полгода или три месяца училась в школе. Потом ее в няньки отдали. А я все время учился. Когда кончил семилетку, мама настаивала, чтобы пошел, как все порядочные парни, в какое-нибудь училище в Ярославле.

Я говорю: «Нет, в восьмой класс пойду». И она мне: «Ну чему ты там научишься, зачем все это? Или дураком будешь, или ослепнешь». А у меня с глазами были проблемы, была золотуха, воспалялись часто.

Но отец у меня другой: «Нет-нет, пусть сам решает». Еще три сестры младшие, я старший. Отец насчет выбора мне внушил рано, где-то во втором классе. Мама пришла из церкви, хотела заставить меня выпить святую воду. А я сказал ей, нет, не буду — пионер. Учительница сказала, что святая вода — это чепуха. Она выплеснула из ложки воду и по лбу как треснет меня этой ложкой!

Тут вмешался отец: оставь его. Ему жить, ему решать. Это мне, семилетнему сопляку. Не надо, пусть сам, у него своя жизнь.

С тех пор у меня эта идея, что человек пусть сам выбирает себе жизнь. Считаю ее для себя наиболее существенной.

И когда перестройка началась, у меня во всех выступлениях звучал тезис о самостоятельном выборе человека. Ну это и есть свобода, собственно.

Насколько мы ведь сейчас забыли, как жили, какие были отношения между людьми. Всякое было — и подвижничество, и мерзость.

Я думаю, какую гигантскую дорогу мы буквально проскакали, пролетели, промчались. Потому что после такого кошмара, который длился 70 лет, должно было в конце концов не только чувство обиды, чувство страха, но и чувство ответственности появиться.

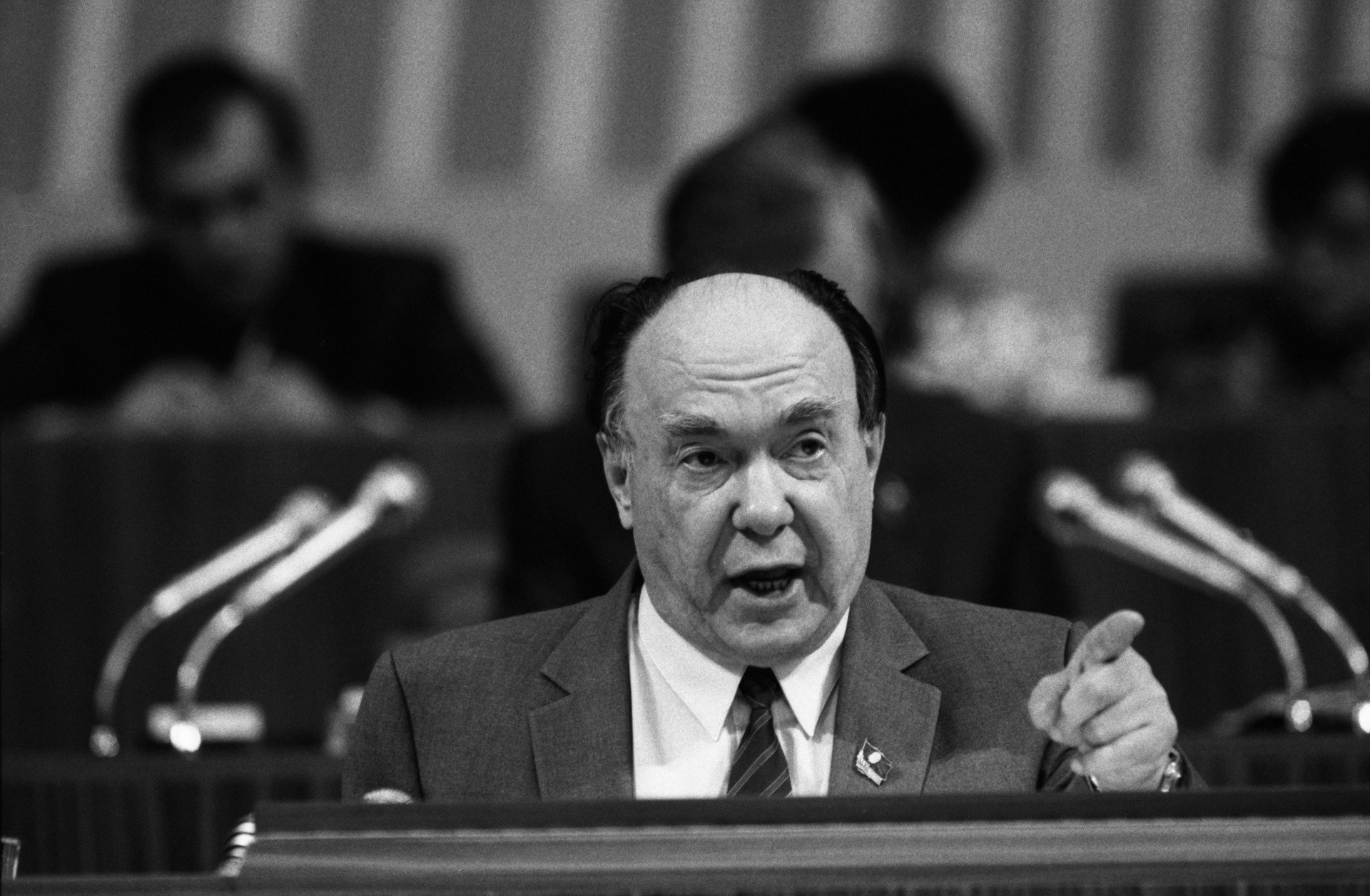

Яковлев во время выступления на заседании XXVIII съезда Коммунистической партии. Фото: Владимир Завьялов / ТАСС

— Вы сказали, кошмар. А когда вы были в ЦК КПСС и на дипломатической работе, и потом, когда вернулись с нее, как раз попали внутрь этого котла, который кошмар заваривал. Ощущали ли вы тогда кошмар, или это ощущение возникло к 90-м годам, или к 86-му году, когда это гнилое дерево уже стало валиться?

— Тут, пожалуй, две стороны. Во-первых, существует миф, что я всю жизнь на идеологической работе, это не так. В Ярославле я был инструктором отдела школ. И занимался преподаванием. Контроль иностранных языков, еще десять областей курировал.

Вторая сторона. Да, действительно, работал в пропаганде до поездки в Канаду.

Но вы говорите, был в котле.

Так вот, таким котлом, где действительно решались проблемы, в ЦК было Политбюро и Секретариат. Остальные все — мальчики на побегушках. Другой разговор, эти мальчики могли по-разному себя вести. Некоторые проявляли постоянную инициативу, делали карьеру. Я боялся очень инициативников. Ну и, конечно, доносчиков, это страшное дело.

Я помню, в Политехнический музей меня пригласили выступить, я полтора часа говорил, четыре часа шла дискуссия. И мне задали вопрос: как теоретически объяснить путь социалистической ориентации. Я говорю: «Я такого понятия не знаю». Ну и что, через два дня — в ЦК. И я объяснялся.

— А в ЦК были доносы?

— А как же, я сам по доносам был в комитете партийного контроля три раза. Хотите, расскажу? Факт первый. Шкирятов Матвей Федорович, председатель Комитета партийного контроля, называли его «совестью партии» (Шкирятов — председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, один из самых отвратительных аппаратчиков ЦК партии. — Ю. Р.). Однажды вызывает меня первый секретарь обкома: «Шкирятов тебя вызывает, ты не знаешь чего?»

Приехал. Василенков, был у него секретарь. «Ступайте к Матвею Федоровичу». Он: «Молодой человек!» А я действительно молодой. «Вот письмо. Партия объявила решительную борьбу против космополитизма. У вас пять вузов — и тишина, почему не боретесь? У вас засилье космополитизма. Смотрите, что в медицинском институте творится, смотрите, что в технологическом…»

Я моргаю глазами, тогда не очень соображал. А видимо, они искали мальчика для битья, чтобы показать на страну свою строгость, верность партийной линии. Им не нужны были мои объяснения. «Мы должны посмотреть, в состоянии ли вы исполнять партийную линию. Идите».

Я поднялся и пошел. И он, видимо, вслед мне смотрел. А я хромой, ковыляю. «Постойте. Это что у вас?» Я сначала не понял, что. «Ну с ногой». — «Как что, ранение». — «Вы что, на фронте были?» Я говорю: «Да». «Где?» Вижу на лице какой-то интерес. Я сказал, где. Кто командующий? Ну вопросы какие-то. Проверял, видимо. И помягчал: «Ну ладно! Идите. Но учтите наш разговор». Я говорю: «Хорошо, учту».

Проходит год. Снова секретарь обкома: «Тебя опять к Шкирятову». Я приехал. А он забыл, что со мной разговаривал: «Что же это у вас происходит, что у вас за перегибы в области?»

И тут я уже чуть поопытнее был: «Матвей Федорович, вы ведь меня уже вызывали по этому вопросу». — «Как вызывал?» Он нажал кнопку: «Ну-ка, дайте дело». Притащили досье на меня. Он взял, смотрит письмо. И матом! Одна и та же рука писала.

— То есть донос?

— Да, одна и та же рука, один и тот же человек.

— Вы много пишете о фашизме и возможности его возрождения. Вы можете объяснить, как страна, которая потерпела столько от фашизма, неофициально, но терпимо к нему относится…

— Политические интересы присутствуют. Но это еще бескультурье, дикость, психическая ущемленность и нищета. Когда человек задавлен, необразован и мало что в жизни знает, он обязательно склоняется к каким-то экстремистским взглядам. Ну вы же смотрели не раз кинохронику тридцатых годов, как одобряли смертную казнь: «Собакам — собачья смерть. Шпионов — на виселицу». И все это с горящими глазами, с вдохновением, искренне.

— Может быть, необходимо было осудить большевизм? Суд, свой Нюрнберг?

— Обязательно. Но как-то скрашивалась вся наша жизнь тем, что стали учиться. Но люди забывают, что в начале века, до 13-го года, был буквально взрыв роста университетов, гимназий, реальных училищ, было введено обязательное начальное образование. И это было логично, весь мир начал учиться. Да, действительно, после революции посадили за парту и старого, и молодого.

— Тотальное обучение.

— А как же без него? Иначе ничего бы мы не сделали без грамотного человека, это было чисто прагматическое решение. Надо научиться считать хотя бы до ста, и знать буквы, чтобы написать хотя бы донос.

Но факт объективный остается, никто не препятствовал учиться, если ты хотел.

И это хорошо.

Александр Яковлев с женой Ниной и дочерью Наташей. Фото: архив

— В ваших книгах я чувствую знак равенства между большевизмом и фашизмом.

— А это я даже не чувствую, я так совершенно сознательно считаю. Но я отделяю понятие коммунизма от большевизма. Все-таки коммунистическая теория была создана в середине прошлого века на основе христианской цивилизации, в пределах этой цивилизации, на материале первоначального накопления в Англии, то есть на очень узком информационном поле. Талантливо сделано, и ни на какое основоположничество не претендовало, пока Маркс и Энгельс не стали заниматься политикой. Их, по-моему, сбили с толку французские революции, в частности, первая большевистская революция во Франции 1788–1793 годов, когда террор был объявлен добродетелью. Рядом Хартия о правах человека и гильотина, и в то же время — свобода, равенство, братство. А потом — 48-й год, Парижская коммуна. Им показалось, что вот рождается класс, чистый разумом, чистый душой и так далее. Пролетариат. Он не обременен частной собственностью, а потому чист и свободен в своих действиях. Оказалось, все наоборот. Мы знаем и видели, что это за пролетарий, насколько он честен и чист. Будучи оторванным от всего, он остался просто автоматом, ходящим на работу и приходящим с работы. И получающим зарплату. Ну не считая семейных отношений. Все.

— Замечательный ученый… Гаспаров, знаете, да?

— Да.

— Он занимается Грецией. И там у жертвенников были написаны семь выдающихся мудростей. Одна из них гласит: «Худших везде большинство». Большевизм, который в ваших книжках, очень корреспондируется с этим большинством худших. То есть толпой, я говорю не «народ», не «люди», я говорю «толпа».

— Мне кажется, что наша беда, беда современная — мы исходим из психологии толпы. Между тем у толпы нет психологии, а только стадный рефлекс.

Она не способна к выбору и восприятию чужого мнения, к сдерживанию инстинктов агрессии и обожания подчинения вожаку. То есть она лишена возможности выбрать. А значит, быть свободной.

— У нас нет культуры свободы. Она требует, по-моему, большой работы и некоего нравственного эталона. Пусть не всякий человек может его выполнить, но знает, что он есть. Свобода — это цепь самоограничений.

— Согласен. И по моему убеждению — свобода имеет ограничители. И в этом ее смысл! Иначе это будет воля наша российская, анархическая, «воля для меня». Первый ограничитель — этика. Второй — закон. И третий — свобода другого человека. Вот всё. Только в этом случае человек может считать себя свободным.

Проблема толпы существует. Давайте-ка посмотрим, кто же на самом деле делал революцию? Есть такое расхожее мнение, что революцию планируют романтики, делают фанатики, а пользуются плодами революции негодяи. Что же, часто так и бывает. Но я все-таки склонен пользоваться не такими вот крылатыми обобщениями. Это миф, что революция делается чистыми руками. Вспомним, господи, что первое начали делать после Февраля? Громить винные склады. Сколько людей тогда погибло.

Могу привести примеры и из 91-го года. 21 августа меня пригласили выступить на Лубянскую площадь. Собралась огромная толпа, вплоть до Манежной площади, и заполнила Старую площадь, с загибом. Встретили с таким энтузиазмом, что я испугался. Это был крик восторга. Но мне в нем слышалась какая-то дикая неуправляемость, дикая анархия, способная на все. Что бы я ни сказал, хоть глупость, хоть не глупость — все равно крик одобрения.

И в какой-то момент я почувствовал, что дело-то ведь плохо.

Я вам клянусь, Юра, в один момент почувствовал — у меня спина аж испариной покрылась, и дрожь такая стала трясти. Стоило мне тогда сказать: «Ребята, а что это за здание у меня за спиной? Нужно оно нам или не нужно?» Я не знаю, конечно, могу ошибиться, но, ей-богу, у меня было такое ощущение, что сейчас эта толпа заорет: «Не нужно», и начнется побоище. Потом мне сказали, что там уже готовы были тысячи вооруженных людей, чтобы защитить КГБ.

Я был напуган, думаю, попал. Хотя перед этим выступал в Моссовете с балкона и у Белого дома, ну и так далее. Но первый раз, что такое толпа, я почувствовал на Лубянке. Закончил, говорю: «Спасибо», и спускаюсь. Тут меня взяли — у меня фотография есть — на руки, понесли. Я дрыгал ногами, неудобно, не привык, только мама, наверно, младенцем носила. И до Манежной меня тащили на руках, потом все-таки мне удалось как-то спуститься. И вся эта толпа меня провожала до Моссовета. Крики раздавались: «Вы только нам скажите, мы готовы!»

— Почувствовали себя народным кумиром?

— Вот понимаете, у меня, наверно, это распределялось так: страх за их бессмысленные действия и ощущение, что, наверно, правильное дело делаем все-таки.

— То есть ощутили себя все-таки частью толпы?

— Если внимательно вслушаться в гул, в то, что там происходит, пение, борение, — жутковатость появляется. Жутковатость. Я толпу очень боюсь, очень боюсь бикфордова шнура. Вот где-то как-то — нарочно ли, случайно — кто-то подожжет — и катастрофа. Единственное, что меня в этой мысли спасает, то, что народ теперь просто устал и махнул рукой не только на восторги, но и на протесты, и на возмущения.

— Александр Николаевич, среди советских или партийных лидеров вы были, может быть, белой или серой вороной, но все-таки были из этого круга. Как к вам относятся сейчас эти люди?

— У меня нет никаких контактов, я не иду на них. Это чрезвычайно скучно. Да мне и неохота, знаете, петь старые песни.

— А как произошел этот поворот от веры в коллективизм до отторжения большевизма? Мне интересно, потому что это свидетельство какого-то живого организма, который разворачивается, получает возможность осмыслить ситуацию.

— Ну в Конституционном суде я привел слова Бальзака, что не меняют своих мнений одни болваны. Они обиделись, вот эти болваны. Но ничего не поделаешь.

Если вы посмотрите мою статью, написанную до перестройки, когда я был послом в Канаде, статью о догматизме и традициях, то увидите, что там уже достаточно открыто изложена моя позиция: догматизм мешает развитию. И я сравниваю наглый динамизм с замшелым традиционализмом. И все-таки склоняюсь к динамизму. У меня нет ни одной статьи по марксизму-ленинизму.

— Как же это вы — идеолог, секретарь ЦК КПСС, увернулись?

— А вот так. Я никогда не считал себя верующим, но у меня нет ни одной строчки оголтелого атеистического характера против религии. Я не провел ни одного совещания, от всех такого рода совещаний, конференций ушел.

Вы вправе задать вопрос: что ж ты, милый мой, хитришь-то? Как же ты тут выжил-то? Чего выпендриваешься?

— Лукавили?

— Лукавил, да. А я отвечаю на это вот как. Почему меня так долго не выгоняли, хотя в конце концов выгнали? А вот как-то наградил Господь Бог умением слагать слова в политических текстах. В партийных аппаратах было к пишущим постоянное недоверие. Но вместе с тем кто-то должен писать. И я не помню ни одного, с кем я отработал в ЦК, небожителя, которому бы я не писал доклады. Ну какие? Апрельские да ноябрьские.

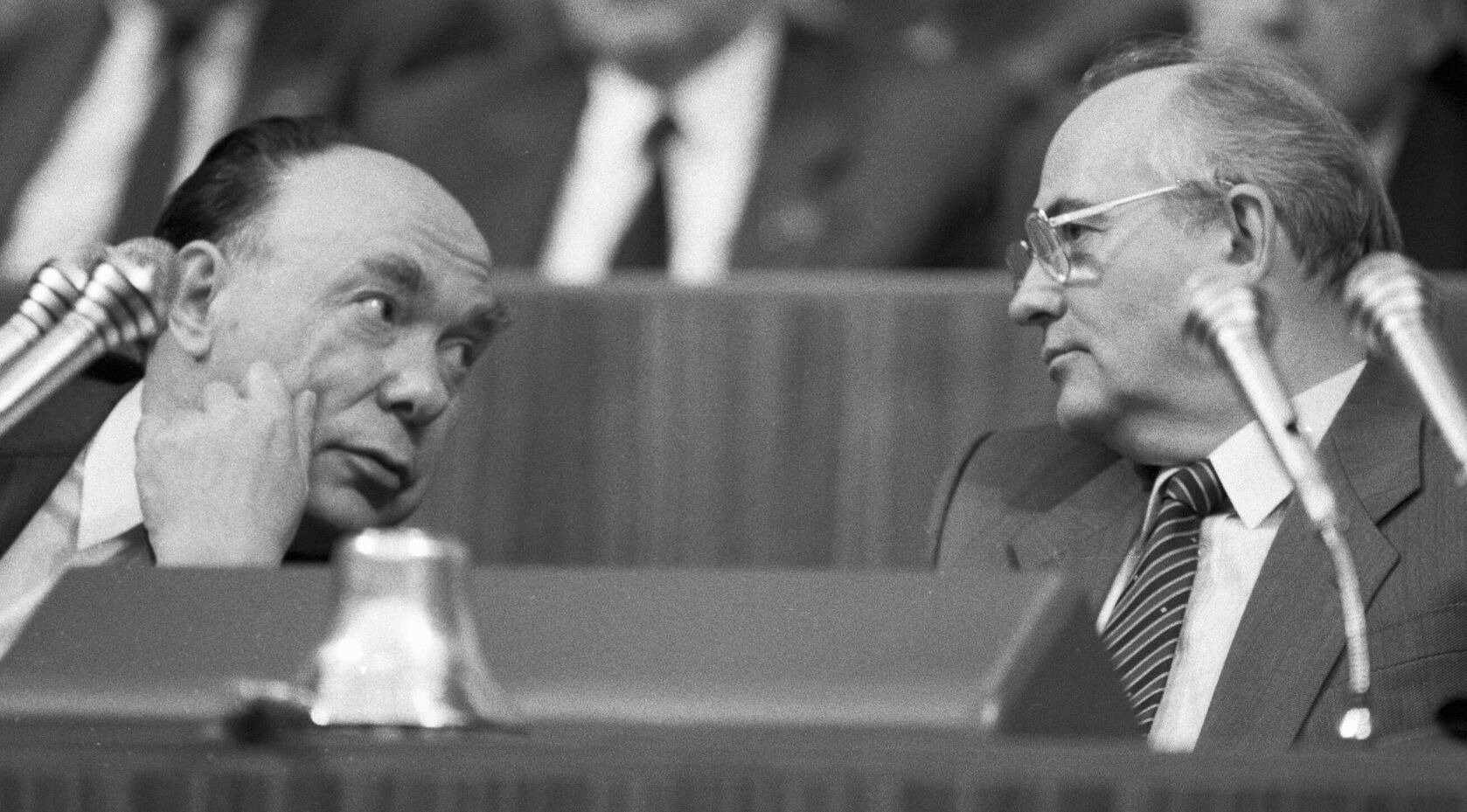

С Михаилом Горбачевым. Фото: AFP

— Никто из них сам не мог писать?

— Никто. Кроме Горбачева. Это, конечно, редкое исключение. Брежнев вообще ручки не брал.

— И чем умнее вы писали этот доклад, тем более продлевали жизнь этого человека, потому что создавали ему популярность?

— Прогрессивного-то там особенно не было, слова просто складывались по схеме. А набор был абсолютно известен. Это единство советского общества, промышленность, сельское хозяйство, культура. И конечно, международные дела и какие мы мирные, какие мы хорошие, и какие собаки там, того и гляди нас проглотят с потрохами.

— Ну эта тенденция, она существует и сегодня.

— В известной мере. Но все-таки стилистика несколько изменилась.

— Существовало определение, что вот, мол, спичрайтер владеет стилем Леонида Ильича.

— Да-да. Один из секретарей однажды сказал мне откровенно: «Александр Николаевич, я тебя очень прошу, чтобы не было ни одной мысли в докладе, которой нету у Леонида Ильича».

— Вы человек умудренный опытом, академик… Мне хотелось, чтобы посоветовали — как выживать сейчас? Человек все равно находится в положении насилуемого.

— Да, ощущения, что ты по-настоящему свободен, нет. Все равно в какой-то все-таки клетке. В чем дело?

Мы, ребята, если честно говорить, в течение последних 11–12 лет перестройки кое-что начали, но ничего не закончили.

Понимаете? Возьмем первый этап. Вот гласность, прекрасно! Она, конечно, убила тоталитарный строй в значительной степени. Значит, все эти народные депутаты, люди стали выбирать, власть менять. Окончание холодной войны, ядерной холодной войны. Прекрасно. Это величайшее достижение. А дальше Горбачев не сказал ничего нового. А мог бы: та же рыночная экономика, свобода торговли, приватизация, защита иностранных инвестиций и так далее. Хотя разговоры были.

Пришла новая власть, начались приватизация, освобождение цен, свобода торговли, начали разговоры об армейской, судебной реформах. И опять ничего не завершено. Нельзя быть полубеременным. Не будет ребенка. Незаконченность реформ создает поле для коррупции, преступности, недоверия, разочарования и, если хотите, для нравственной деградации.