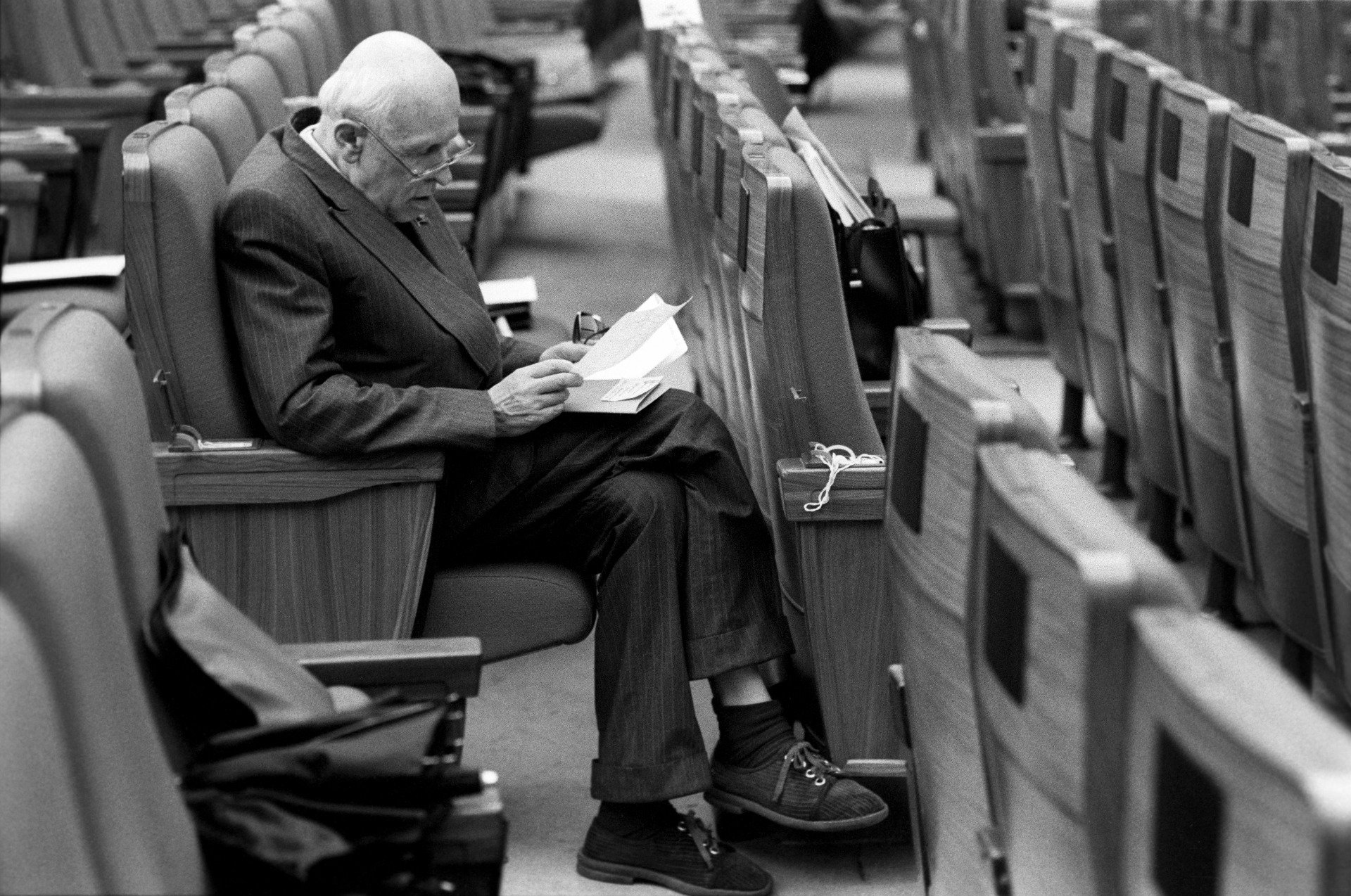

1 мая 1989 г. Академик, народный депутат Андрей Дмитриевич Сахаров на I съезде народных депутатов СССР. Фото: Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС

По телевизору это выглядело удручающе. Сахаров стоял на трибуне, а зал Съезда народных депутатов бесновался. Андрей Дмитриевич не выглядел растерянным. Он пытался объяснить залу, что война в Афганистане — преступление против собственного народа и страна разменивает бессмысленные политические амбиции на юные жизни своих солдат.

В комнате перед телевизором сидела Елена Георгиевна Боннэр и курила одну сигарету за другой. Я выходил через кухню на балкон и пережидал реакцию Кремлевского дворца съездов. Хотелось, чтобы все это скорее закончилось и он выжил.

Так мы и дотянули до конца заседания. Она — перед телевизором в дыму. Я —на балконе.

— Ты не мог бы встретить Андрюшу? Что-то я себя неважно чувствую.

Она и в хорошем состоянии ездила не так, чтобы очень. Правда, все же лучше, чем Сахаров.

Я сел в не мытую с Пасхи свою «копейку» и отправился на Васильевский спуск. Ограждение стояло у храма Василия Блаженного. Там я и остановился. Одинокий гаишник заглянул в окно.

— Встречаете?

— Да. Делегата.

— Машину помыли бы… — и отошел.

Толпа делегатов тянулась из Спасских ворот к гостинице «Россия», где их встречали редкие пикетчики, требовавшие что-то прекратить, улучшить и заплатить деньги. Депутаты, проходя мимо них, проявляли чрезвычайную вежливость друг к другу. Глядели в глаза, чтобы несчастные требователи не омрачили даже периферийное зрение, и громко разговаривали, чтобы заглушить демонстрантов. Скоро из Кремля стали выходить небольшие группы участников. Потом одинокие граждане, потом уже никто не выходил. Сахарова не было, и машин не было рядом. Я ждал с тревогой уже. Не было. Прошел час или больше, и из Спасских ворот показалась высокая фигура. Пиджак, рубашка, галстук, коротковатые брюки и папочка под мышкой и чуть склоненная голова.

— А где Люся?

— Она в порядке, ждет дома с обедом. А как вы? Я забеспокоился: все вышли, а вас минут сорок нет.

— Со мной все хорошо. Я им сказал про Афганистан, а они вдруг так разволновались.

Что он там делал сорок минут после окончания заседания, я не знал пятнадцать лет. Теперь знаю, и вы узнаете, если потерпите немного.

А тогда, возбужденный полным несоответствием спокойного и даже ироничного настроения Сахарова телевизионному шабашу, я попросил дать интервью, да какое там интервью! Просто поговорить о съезде и его председателе, чтобы узнать и понять, что он думает.

Андрей Дмитриевич согласился, и мы сели на кухне. В полном виде беседа не была напечатана. Какой-то фрагмент увидел свет. И вот спустя 15 лет после его смерти я нахожу текст 1989 года и понимаю, что его полезно прочесть не только мне, но и главному герою и оппоненту — М.С. Горбачеву.

Я ничего не правил. Сахаров правке не подлежит. Сокращаю лишь конкретные вещи и имена, чтобы долго не объяснять современному читателю, кто они.

А Горбачеву дал почитать интервью целиком. Интересная была реакция, достойная, чтобы вы ее узнали.

Итак, фрагменты послесъездовского интервью.

Материал 1989 года

Андрей Сахаров с женой Еленой Боннэр. Фото: Юрий Рост

— Андрей Дмитриевич, только что закончился первый Съезд народных депутатов. Как вы оцениваете его результаты?

— У съезда есть один несомненный материальный результат — принят итоговый документ, в котором, опираясь на доклад Горбачева, ряд важных положений сформулирован с гораздо большей долей определенности, чем в прежних государственных актах. Вопрос о собственности звучит в нем более радикально, чем в материалах мартовского Пленума ЦК. И в целом итоговый документ содержит заметные сдвиги. Но, к сожалению, декларативно, поскольку они не подкреплены изменениями в политической системе.

Это проявление общей половинчатости съезда, противоречивости настроения в существующем партийно-государственном аппарате, который, с одной стороны, понимает абсолютную необходимость кардинальных экономических изменений и некоторых политических, но в отношении политических изменений старается обойтись минимумом. А то и пытается вообще ничего не менять. Сформировавшееся в такой среде большинство съезда неслучайно оказалось в отношении политической и идеологической структуры чрезвычайно консервативным… Но я убежден: все взаимосвязано. Нельзя быть консервативным в политике, идеологии и прогрессивным в экономике.

— Вы считаете, что центральные ведомства являются паразитической надстройкой?

— Я не могу ее назвать паразитической, потому что она реально осуществляет руководство, реально какую-то регулирующую функцию на себе несет. Но это является сегодня тормозом нормального экономического развития и неразрывно связано с социальной несправедливостью. Диктат ведомств должен быть ликвидирован по двум направлениям. С одной стороны, за счет политической реформы, а с другой — за счет национальной конституционной реформы. Потому что у нас идет диктат не только по административной производственной вертикали, но он идет еще также по национальному признаку. Национальным республикам навязывается единая структура производства, и отсутствие самостоятельности на местах приводит к диспропорциям, нарушению социальной справедливости, тормозит экономическое развитие.

Так вот, третье, что не сделано, — это решение национальной проблемы. Здесь не произошло никакого сдвига. Нам говорят, это будет решать Пленум ЦК. На самом деле, мне кажется, пленум может что-то обсуждать, но он не должен подменять Съезд народных депутатов, которому предназначено решать национально-конституционные вопросы. Ничего подобного не оказалось в повестке дня.

Сахаров на съезде народных депутатов СССР. Фото: Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС

— Вы, идя на съезд, рассчитывали, что все эти вопросы могут быть решены именно сейчас?

— Нет. На самом деле я рассчитывал на то, что и произошло. Но это не значит, будто я при этом удовлетворен тем, что произошло…

Меня беспокоит и получение Михаилом Сергеевичем Горбачевым чрезвычайно большой личной власти. Это считаю потенциально опасным явлением.

— В чем его опасность?

— Человек — инициатор перестройки, человек очень высокого интеллекта и четко выраженной ориентации на реформы может некоторым образом оказаться управляемым закулисными силами. В случае изменения обстоятельств может оказаться не защищенным демократическими механизмами. Кроме того,

неограниченная власть сама по себе может изменить личность или проявить те качества, которые были скрыты изначально.

— Власть, которую Горбачев получил, будучи избранным на съезде, и является гарантией, что он не будет подвергаться воздействию закулисных сил.

— Нет. Если бы он получил власть в результате нормального волеизъявления народа и прямых выборов, это действительно было бы так. Полагаю, в будущем необходимо ввести именно такую систему, когда председатель Верховного совета и его заместитель избирались бы прямым всенародным голосованием на альтернативной основе. А пока его власть получена очень сложным и непрямым способом. На Съезде народных депутатов он прошел безальтернативно по списку КПСС, включающему ровно столько кандидатов, сколько было мест.

Дальше. Он является председателем Верховного совета, не пройдя процедуру тайных выборов в Верховный совет. Это не есть нарушение Конституции, но это в какой-то мере обесценивает его президентский мандат.

Я впервые услышал выступление Горбачева в Горьком, находясь в больнице. Единственными моими собеседниками были тогда сотрудники КГБ. Я им сказал, что стране повезло: впервые за долгий период у нас появился безусловно умный руководитель. И этой оценки продолжаю придерживаться. Но у нашего умного руководителя очень трудная ситуация. И она не стала после съезда прозрачной, безоблачной. Это одна сторона опасности. Другая заключается в самой сохранившейся политической системе, допускающей столь огромную персональную власть.

Политическая система страны претерпевает изменения на наших глазах. И с нашим участием. Свидетельство тому — выборы. Однако система пока такова, что она контролирует фактически и назначение на посты, и всю законодательную деятельность.

Андрей Сахаров в Горьком, 1980 год. Фото: Елена Боннэр

— Какой же, исходя из наших реальных условий, вам видится система, обеспечивающая народовластие в стране?

— Я думаю, народные депутаты должны сохранять в себе ту власть, которая дана им выборами, и пользоваться ею. Верховный совет должен исполнять функции рабочего органа в период между съездами. Но законов не принимать. Комиссии, которые создаются из членов Верховного совета и других народных депутатов, будут готовить законы. Верховный совет в предварительном порядке их будет обсуждать. (Детальное обсуждение законов на съезде невозможно.) Результаты же обсуждения должны быть известны народным делегатам. Таким образом, народный съезд не станет штампующим органом. На основе полной информации он либо отвергнет закон, либо примет. И, разумеется, возможно дополнительное обсуждение на самом съезде в спорных случаях. Я говорю о том, что считаю необходимым в качестве гарантии народовластия.

— По-вашему, таких гарантий съезд не создал?

— По-моему, не создал, хотя считаю: это была главная задача, которая стояла перед съездом. Это поправимая беда.

Она может быть исправлена на следующих сессиях съезда. Но пока мы не получили реальной политической структуры, которая обеспечивала бы осуществление перестройки.

— Ну а что все-таки ценное, с вашей точки зрения, было на съезде?

— В итоговом документе съезд сформулировал необходимость принятия решения по социальным вопросам. Тут мы продвинулись довольно далеко. Однако мы не просто должны исправить положение на данный момент, повысив минимальные пенсии до нынешнего прожиточного минимума, нужен механизм, который держал бы уровень пенсии на уровне меняющегося со временем прожиточного минимума. Замечу и другое: в докладе Рыжкова и в итоговом документе указано, что работающие пенсионеры будут получать пенсию вне зависимости от того, какая у них зарплата. Очень важная вещь!

— Каково, с вашей точки зрения, влияние съезда на народ, который впервые как бы получил мандат делегата с совещательным голосом?

— Это тотально-психологическая роль съезда. Она необычайно интересна и необычайно важна для формирования общественного мнения в стране, для политического просвещения народа. Она важна и для самих депутатов, которые воспитывались в ходе съезда. Считаю важным пробуждение политического чувства миллионов людей, которое началось еще во время выборной кампании. Выяснилось, что народ вовсе не пассивен внутренне. У него просто не было поля приложения своих сил. А когда такое поле появилось, то и возникла реальная политическая активность. Значение ее будет все яснее.

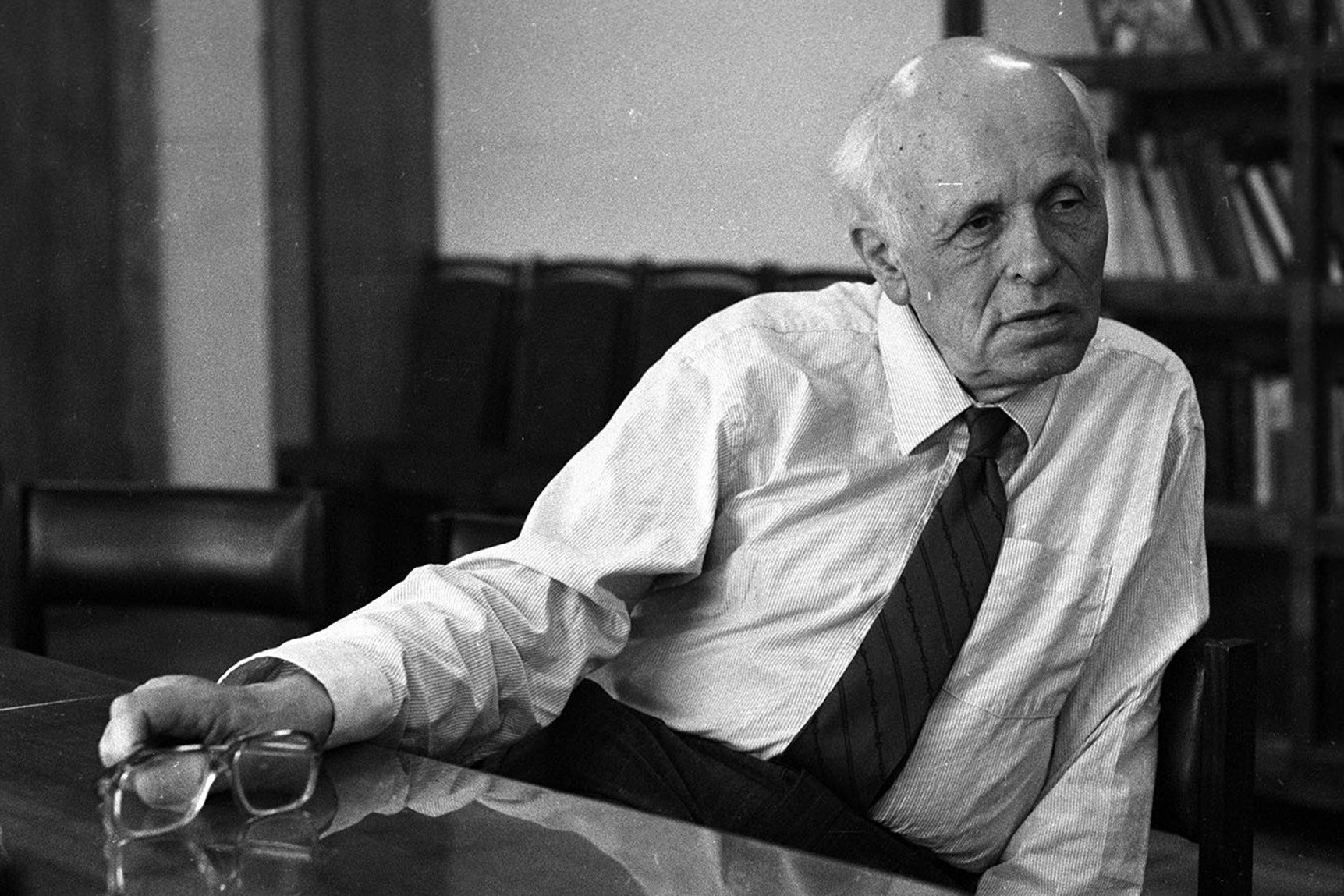

Андрей Сахаров. Фото: Юрий Рост

— Одним из достижений съезда мне представляется поляризация мнений не только отдельных депутатов, но и целых групп, разделение собрания на большинство и меньшинство. Откинув безразличное единогласие, съезд заявил о существовании альтернативного подхода к решению политических и экономических проблем.

— …И выявил, как на ладони, сильные и слабые стороны каждой группы. Он показал, что «либеральное» меньшинство — действительно меньшинство, оно расколото. Внутри него нет ясности и единодушия. (В то же время наличие этой части депутатов необычайно важно.) Надо заметить, что москвичи заранее подготовили концептуальные документы и пытались их распространить. Это им не удалось полностью, как и попытка в ходе съезда привлечь на свою сторону общественное мнение. Возникло вроде бы неприятие. Мне кажется, попытка в чем-то была искусственной и опиралась на то, что вообще провинция не очень любит Москву, поскольку та имеет ряд преимуществ и в материальном, культурном смысле, и в идеологическом. Это вызывает и зависть, и озлобленность.

«Московская группа», со своей стороны, вела себя порой неосторожно.

А порой даже нетактично. Москвичи много выступали, вместо того чтобы поделить тяжесть выступлений между единомышленниками из других мест. Создавалось впечатление исключительности. Не было тактически все учтено, и возникла своего рода конфронтация «большинства» с «московской группой», которая сама по себе была демократична. Но эта ее демократичность была не всем понятна, большинству съезда. Примерно то же самое, с меньшей определенностью, можно сказать о «ленинградской группе».

Таким образом, во многих депутациях, и в московской тоже, произошел раскол, и в конце съезда он, раскол, как бы оформился организационно. Возникла межрегиональная группа, которая не есть группа на определенной политической платформе. Эта группа основана на стремлении сохранить право на инакомыслие. И на защиту представления съезду альтернативного мнения. Мне представляется, что потенциально должны возникнуть такие демократические механизмы, когда мнение меньшинства не было бы механически подавлено. Это возможно.

— А что вы скажете о большинстве?

— Оно было зачастую агрессивным — вспомните, как оно аплодировало генералу Родионову, участвовавшему в подавлении митинга в Тбилиси. Это сила. Но это не монолит. От него довольно легко откалывается (и уже частично произошел этот откол) центр. Этот центр сейчас питает левую сторону.

Вот такое распределение сил произошло на съезде. Правое большинство отражает волю административно-хозяйственной системы. У этих людей есть свой социальный заказ, многие из них стали депутатами от общественных организаций. Они не прошли системы выборов и, по существу, не выбраны, а отобраны. С другой стороны,

выборы в общественных организациях дали возможность попасть на съезд многим депутатам, которые оказались в меньшинстве.

Андрей Сахаров. Фото: Юрий Рост

Что касается тех, которые прошли по территориальным, территориально-национальным округам, то там есть и правые, и левые, но в общем это и есть основной источник, из которого будет и впредь подпитываться «демократическая», так условно назовем, часть съезда. И вот при таком сложном составе пошла дискуссия. Она очень сильно управлялась. В какой-то мере Горбачев даже провоцировал дискуссию. Провоцировал в том смысле, что дал возможность развернуть эту дискуссию. Дал возможность представить разные точки зрения.

— В слове «провоцировал» есть и негативный смысл?

— Нет. В него я не вкладываю осуждение тактики Горбачева. Вообще я должен сказать, что он показал себя как очень хороший дирижер собрания. В какой-то мере он добился желательных ему результатов голосования с некоторым сдвигом в сторону правых. Но, может быть, это отражало состав съезда.

— Какова роль прямой телевизионной трансляции на зрителей и самих депутатов?

— Это чрезвычайно важная вещь, совершенно небывалая в истории страны. И, учитывая особый политический характер нашего съезда, вообще небывалая в мировой истории. Телевизионные дебаты привлекли огромное внимание и послужили дальнейшей политизации. Я не знаю, входило ли это в планы Горбачева. Мы никогда не знаем, какие из решений принимаются им, а какие возникают по его желанию, но как бы сами собой. Он умеет строить подобные комбинации, когда возникает как бы «цугцванг», выражаясь шахматным языком, и получается именно то, что он хочет. В этом отношении он совершенно блестящий политик.

На встрече с Лукьяновым было обещано, что будет телевизионная трансляция. Затем мы увидели программу передач на время съезда, из которой было очевидно, что ничего подобного не будет. И когда возник грандиозный скандал — его на встрече с Лукьяновым инициировал Ельцин очень сильными выражениями — Лукьянов и партийный аппарат как бы вынуждены были отступить. Но я до сих пор не знаю, было ли это действительно вынужденное отступление, или перед нами был разыгран спектакль, а на самом деле Горбачев хотел, чтобы страна увидела все.

— Какое у вас впечатление от ваших собственных выступлений? Как сложились взаимоотношения между вами и залом?

— Мной, залом и Горбачевым… Отношения довольно оригинальные. Я почувствовал, что Горбачев в какой-то мере меня выпускает. Он ведь выпустил меня на трибуну одним из первых. Даже, кажется, совсем первым, как бы «коверным», выражаясь на языке цирковой жизни. И сразу возникла конфронтация с залом. Я не знаю, было ли это предусмотрено, или же…

— Но кто мог предусмотреть, что вы захотите пойти сразу так далеко?

— Я тоже думаю, что наш председатель ничего не подстраивал. Конфронтация с залом отразила утробный консерватизм значительной части депутатов, который в какой-то мере даже не соответствует планам Горбачева. С другой стороны, я сказал, наверное, больше, чем этого хотел Горбачев. Поэтому он начал меня придерживать. Потребовался очень большой нажим с моей стороны, чтобы я получил последнее слово.

— Андрей Дмитриевич, а как вы сами себя чувствовали во время эпизода 2 июня, когда на вас обрушилась эмоциональная лавина ненависти после выступления инвалида афганской войны? Вы, по существу, единственный гражданский человек, пострадавший из-за Афгана. После вашего выступления против вторжения вас сослали в Горький. Прислушайся тогда правительство к вашим словам, тысячи парней остались бы живыми…

— Я чувствовал себя морально совершенно неуязвимым. Конечно, сложность моего положения в том, что у меня не было документальных доказательств. Но я хочу сказать, что в подавляющем большинстве случаев, о которых приходится говорить, нет документальных доказательств. Главное, я считал, что вся эта акция как бы субъективно или объективно направлена на то, чтобы отвлечь внимание от основного вопроса, от ответственности за афганскую войну, за те жертвы с двух сторон, которые мы принесли в угоду преступному политическому решению. Сейчас я видел письмо группы «афганцев», где они требуют, чтобы им было сообщено, кто подписал приказ о вводе советских войск поименно. Такого приказа до сих пор никто не опубликовал.

Михаил Горбачев на первом Съезде народных депутатов СССР в Москве. Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

...События 2004 года

Взял я это интервью. Сдул пыль. И поехал к М.С. Горбачеву. Пятнадцать лет прошло. Андрея Дмитриевича нет. Михаил Сергеевич жив, слава богу. Но судьба его изменилась кардинальным образом. С основной своей потерей он не примирится никогда. Что же до утраты власти, президентства и прочих украшений тщеславных душ — тут лишь осадок от нереализованности придуманного хорошо да обида. Преодолеваемая, впрочем, легко, поскольку постижим национальный характер ее: холуйство, переходящее в хамство от изменения одних только внешних обстоятельств, да амикошонство — слово хоть и не русское, а движение-то наше — природное. Вчера подобострастно изгибался, а сегодня матерком можно позволить, да снисходительно, запанибрата.

Ай молодца!

Подали кофе с печеньем. Он читает. Внимательно. Медленно. Поднимает глаза с некоторым даже удивлением:

— Впечатление потрясающее… — Отложил рукопись и говорит:

— Слушайте: вдруг перед очередным отпуском моим звонок из Москвы из идеологического отдела. У вас там в Кисловодске академик Капица отдыхает. Поговорите, если, конечно, удобно. Не мог бы он как-то помочь ввести в нормальное русло Сахарова.

Вот так!

Поговорю, хорошо, но академики — народ не простой. Что ж, встреча интересная, и мне приятно. Решение-то принял, а сам думаю, на что вы меня толкаете? Но это жизнь такая была…

Встретились мы. Сидели. Чай пили, говорили. С женой он был.

Я аккуратно затрагиваю тему Сахарова. Он говорит: «Андрей Дмитриевич внес колоссальный вклад в оборонную науку. Трижды Герой Социалистического Труда». Это я знал. Но знал, и что писанина началась о нем, и что не знали, что же делать с этим Сахаровым. Хоть и бомбу дал, и самую главную задачу того времени решил, мы тебя же наградили и вроде не мы тебе обязаны, а ты нам за ордена, и все такое. А Петр Леонидович говорит: «Академики — народ штучный. А Сахаров и среди них особенный, поэтому его все беспокоит устройство страны». Что он неправильно сделал? Написал письма в ЦК — куда надо. Он дисциплинированный человек. Размышления свои основные отправил. Суслову не понравилось. Отзвонил ему какой-то клерк — завсектором, даже не завотделом. Ни разговора, ни реакции… Проявили неуважение. Он опубликовал это за рубежом. Так и пошло-поехало.

А он ведь лояльный был. И рассуждения его были правильными — о мирном сосуществовании, о конвергенции, о демократии. Это были мысли, которые, по существу, предвещали перестройку.

Андрей Сахаров. Фото: Юрий Рост

— Как возникла идея вернуть Сахарова в Москву?

— Проблема высылки Андрея Дмитриевича — она для меня существовала все время. (Он же находился в Горьком, когда я стал генсеком.) Период был трудный. В первое время другие проблемы казались более важными (они и были важными), отодвигали вопрос о его возвращении. Да я и не знал, что поддержат меня Яковлев, Шеварднадзе и Медведев, а остальные будут против.

И я в конце говорю: «Знаете что, дайте-ка мне досье на Сахарова. Раз его высылали, значит, есть, должно оформляться». Я же юрист все-таки.

Короче, досье на Сахарова не появилось. Его просто не было: было постановление или указ там, указом выслали.

— Как это не было досье на Сахарова? Не может быть.

— Да, не было никакого дела, на основе которого потом состоялось юридическое действие. Ничего этого нет. Там сплетни какие-то, докладные: тому сказал то-то, этому — это, тому дал интервью… Я говорю: «Мы давайте тогда о Сахарове на очередном Политбюро поговорим».

Особого обсуждения и не было. Потому что всем ясно было, что была напраслина: человек не вошел в конфликт с Конституцией, которая утверждает свободу слова. Тем более у него рассуждения все серьезные, ответственные.

В результате встал вопрос: как его вернуть? Появилось мнение, что нужно направить президента академии Александрова туда. И у меня что-то зашевелилось: когда выгоняли — это Политбюро (было, по-моему, решение). А возвращать?.. Нехорошо. В результате говорю: «Знаете что, давайте-ка так: я поговорю сам с Сахаровым». Был там установлен телефон. Когда мне доложили, что можно звонить, я позвонил.

«Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Горбачев».— «Здравствуйте».— «Я хочу вам сказать, что вы можете возвращаться в Москву, занимать свою квартиру и заниматься своей работой. В общем, все за вами сохранено, начинайте действовать — и в академии, и так далее». Не благодарил, ничего. И правильно, нечего благодарить. Ну, короче говоря, я ему так сказал. А он с ходу: «Надо высвободить всех узников свободы», то-то-то… Не о себе. Да, про Анатолия Марченко сказал. Он в тяжелом был положении… Я говорю: «Андрей Дмитриевич, возвращайтесь, это я вам хотел сказать, и все будем рассматривать».

После этого разговора я проинформировал своих коллег и сказал: «Внесите предложения о политических заключенных».

Для меня, вообще говоря, академик оказался счастливой встречей. Особенно в те моменты, когда пришлось принимать крутые решения, выходить на новый, так сказать, виток демократических преобразований. И… опорой. Да, опорой! Потому что суждения этого человека были всегда аргументированы. Это были его, Сахарова, аргументы. Но они были логичны и лишены обиды, он для всей страны был уже своего рода камертоном. И это очень важно.

А он был активным, он не отсиживался. Он внес конституцию от себя. Он выступал, выдвигал идею передать власть съезду, поскольку он народом избран, и так и должно быть.

Сахаров на первом Съезде народных депутатов СССР в Москве. Фото: Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС

— То, что Андрей Дмитриевич говорил, было полезно вам, продуктивно?

— Абсолютно. Абсолютно.

— И даже то, с чем вы тогда не соглашались?

— Абсолютно… все это было очень важно. Я уверен, что он знал… Я теперь смотрю на это интервью и вижу — это еще ценнее.

— Он все понимал — и вы все понимали?

— Да-да-да-да.

— Значит, между вами возникал какой-то внутренний диалог?

— Он обязательно был. Я же, давая ему слово, ощущал недовольство президиума. Было важно, чтобы он говорил.

— Я помню, мы едем после заседания, и я говорю: «Мы нервничали с Еленой Георгиевной. Горбачев вас все время перебивал». Он говорит: «Горбачев, прежде всего, мог мне не давать слова. Он мне давал слово. У меня было такое ощущение, что он хотел, чтобы я говорил: он не мог сказать то, что мог сказать я, а ему надо, чтобы это было сказано».

— Этот массив надо было разворачивать к демократии. Но это было непросто. Сахаров понимал.

— Сами вы обладали этим ресурсом как генсек?

— Если бы я не обладал — съезда бы не было.

— Но сказать то, что сказал Сахаров, вы не могли.

— Да, вот это правильно. Не мог. А как? Ведь целый съезд вообще мог свихнуться. Если прочитать стенограммы — это такой детектив! Я их иногда читаю. Потрясающе! Надо было продвигаться вперед. Но не сломя голову.

Люди впервые оказались в положении народных депутатов на основе свободных выборов. Они проходили впервые в своей жизни школу свободы.

Свободы слова, открытого обсуждения, полемики, борьбы самой настоящей.

— Вы представляли степень риска? Вы сознательно шли на это?

— Ну а как же. А что такое проект перестройки? Это такой риск! Вот будь я семидесятилетним человеком, умудренным, уставшим, не пошел бы, наверное, на это. Не пошел бы.

— Вы сознательно маскировали многословием свои цели? Сахаров считал, что вы в сложном положении, потому что должны все время лавировать между старым Политбюро и новыми идеями.

— Я же не мог дойти до свалки и развалить съезд.

— Дело даже не в этом. Я думаю, что у вас единомышленников в Политбюро было меньше, немного.

— Ну так и думай. Ты же свободный человек. А я хочу другое сказать. Был же такой еще случай интересный с Андреем Дмитриевичем, не только в зале, как говорится, но за пределами зала. Раз после окончания заседания, где-то между семью и восемью, я сидел со своими помощниками, с Шахназаровым (он много тогда государственными делами занимался), ну и другими, не буду перечислять, потому что не хочется мне их перечислять.

— Не надо.

— Каждый вечер я работал допоздна. Закончил я в один из дней. Выхожу. «Михаил Сергеевич, а вас там ждут».— «Кто ждет?» — «Сахаров».— «А почему вы не доложили?» — «Ну мы ему сказали, он говорит: ладно, пусть он закончит, я потом».

Я выхожу в зал, он в уголке на сцене, у шторы у этой самой… как называется у сцены — занавеса? Сидит на стуле. Они его усадили, там чаю дали или что, сидит.

Я говорю: «Андрей Дмитриевич, добрый вечер! Вы что, тут ночевать решили?» — «Нет, мне надо с вами встретиться, очень серьезный у меня разговор к вам». Говорю: «Ладно». Я взял себе стул, сел рядом с ним. Вот так вот сидим. Впереди — зал. Пустой, огромный, темный.

Я говорю: «Ну как у вас впечатления от съезда?» Вот тут я услышал, как вот он со мной говорил, как будто с тобой — понимаешь? Без коррективов. Если у человека есть мнение и он его придерживается, у него могут быть нюансы.

Да, мысль развивается, оснащается, какие-то аргументации появляются, но стержень остается. Поэтому мне нечего, как говорят, скрывать. Ну, в общем… «Да, вот видите, какой зал, такой консервативный…» — «Да, — говорю, — но представьте себе, это же первый такой у нас съезд, Андрей Дмитриевич, и такое происходит на глазах у всей страны, у всего мира! Вообще невероятно же, мы вовлечены с вами, мы еще не понимаем, что происходит. Так примерно. Я в общем-то…» — «Ну да, конечно…»

«А вы-то? Что вас беспокоит?» — «Вы знаете, я боюсь, как бы эти консерваторы… Видно, их не устраивает, что на съезде происходит и как происходит. Они могут вас заставить, так сказать, отступить от своей линии».

Он понимал, что она — максимум возможного в той ситуации, в том контексте, который есть. Компромисс заложен был. Но компромисс все-таки в сторону развития.

Я говорю: «Окажись вы на моем месте — вы бы занимались тем, что надо управлять залом, всем этим процессом надо управлять».— «Я о другом. Вот говорят, что у правых там есть какие-то компрометирующие вас данные, что они могут воспользоваться, чтобы изменить ход съезда». Это самое главное, что его беспокоит.

«Ну тогда, — говорю, — Андрей Дмитриевич, идите спите спокойно. Я взяток не брал никогда, и я уверен, что не возьму».

Чего-чего, а этого за Горбачевым не водилось, не водится и не будет водиться. «Ну хорошо, до завтра, — говорю. — Впереди опять работы много». И расстались мы по-хорошему.

Андрей Сахаров. Фото: Юрий Рост

— Он волновался за вашу репутацию?

— Он волновался за возможность изменения направления работы съезда. Он понимал, что я только могу изменить.

Ты понимаешь, он очень много выступал, больше, чем другие, в разы. Конечно, мне выгодно, чтобы звучала речь академика: он ответственный человек, он демократически убежденный человек, он человек совести и морали.

— Михаил Сергеевич, как вам видится: если бы Сахаров жил, какую бы роль он играл, какое бы место занимал?

— Он был на своем месте. Он был выдающийся ученый, он был наш моральный авторитет. И для меня он был авторитет. Он бы занимал ту же позицию, что занимал и тогда, он был бы привержен тому, что без дальнейшей демократизации, без утверждения, развития и укрепления социальных институтов, без защиты свобод страна жить в современном мире не может. Он настаивал на том, что достойных условий жизни не может быть за пределами свободы и демократии.

И я так считаю.