Андрей Сахаров, Михаил Горбачев, Александр Солженицын. Коллаж

Чтобы выбраться из тупика, нужно иметь план выхода — и цель движения. Цель может быть пересмотрена, а план устареть, но без них начинать бесполезно. В этом смысле позднесоветская ситуация не просто печальна; она катастрофична. Диссиденты, лоялисты, циники, эмигранты 70-х, экономические аналитики, особо приближенные эксперты, околоцерковные интеллектуалы, не сговариваясь, констатировали тяжкий кризис; некоторые, как прозорливый Андрей Амальрик, ставили вопрос о том, просуществует ли СССР до 1984 года, но траекторию альтернативного движения не предлагал никто. Максимум — оценивали риски перемен, как братья Стругацкие, создавая образы прогрессоров.

Но было два счастливых исключения — и одна потенциальная возможность. Что за возможность и какие исключения — чуть позже. А пока перенесемся в 1974 год, когда будущий генсек Михаил Горбачев возглавлял Ставропольский крайком КПСС и комиссию Верховного совета по делам молодежи, не планируя перестройку и не продумывая идеологию грядущих перемен. Именно тогда выдающийся поэт и неординарный мыслитель фронтового поколения Давид Самойлов написал язвительную поэму «Струфиан».

В ней он вывернул наизнанку популярный миф о том, что царь Александр I не умер накануне восстания декабристов, а покинул трон и стал сибирским старцем Федором Кузьмичом. По Самойлову, царя похитили инопланетяне, а свидетелем похищения стал казак Федор Кузьмин, сочинявший на досуге утопический трактат «Благое Намеренье об исправленье Империи Российской». Фантасмагорический сюжет аукался с брежневской современностью и легко поддавался дешифровке.

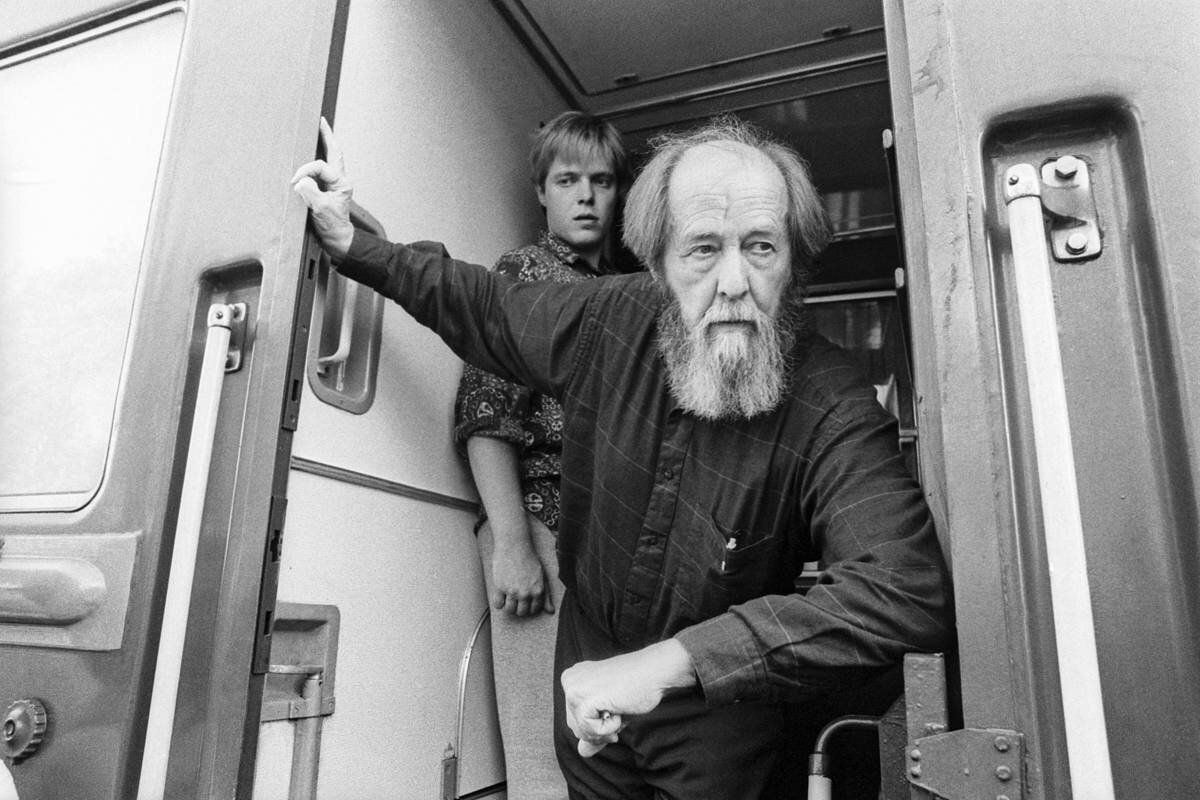

Кадр из фильма «Александр Солженицын. Раскаяние»

История остановилась, смена власти невозможна, разве только в результате вмешательства инопланетных сил, а планировать будущее могут только странноватые персонажи вроде самодеятельного казака. Притом что призрак надвигающейся революции бродит вдоль границ России: «Попахивало на Сенатской / Четырнадцатым декабря».

Самое интересное (и самое двусмысленное) в этой очаровательной поэме — изложение кузьминского трактата, в котором без труда опознавалась пародия на политическую публицистику Александра Исаевича Солженицына:

«На нас, как ядовитый чад,

Европа насылает ересь.

И на Руси не станет через

Сто лет следа от наших чад.

Не будет девы с коромыслом,

Не будет молодца с сохой.

Восторжествует дух сухой,

Несовместимый с русским смыслом.

<…>

Необходимо наше царство

В глухие увести места —

В Сибирь, на Север, на Восток,

Оставив за Москвой заслоны,

Как некогда увел пророк

Народ в предел незаселенный».

Отрывок, повторим, двусмысленный: Солженицын только что выслан из СССР (февраль 1974-го), и одно дело спорить с ним в подпольной печати, в равных условиях, другое — в подцензурной книжке, с позиций силы.

Но для нас куда важней другое. Непосредственный объект пародии — написанное Солженицыным в 1973 году и тогда же отправленное адресатам «Письмо вождям Советского Союза». В «Письме» была описана развилка, перед которой замерло позднесоветское общество: система трещит по швам, заменить ее нечем, а поправить можно тремя взаимоисключающими способами, сочетать которые не удастся. Либо смести все с помощью новой революции, либо насильственно ввести либерализм западного типа, либо осуществить консервативные реформы, примиряющие сиюминутные интересы властителей и историческое призвание страны. Первый вариант для Солженицына исключен, новой революции Россия не выдержит. Второй сомнителен, поскольку не своероден. А вот взаимные усилия вождей и оппозиции по смягчению авторитаризма — возможны и даже желательны.

Но при одном условии. Жизнь коммунистического государства навсегда разлучается с марксизмом и космополитизмом и приобретает национальные черты. Не националистические — это Солженицын разъяснял во множестве интервью 70-х, а именно национальные. Но и не универсалистские. Тут следует важная оговорка:

«Я желаю добра всем народам, и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас — тем более горячо. Но преимущественно озабочен я судьбой именно русского и украинского народов, по пословице — где уродился, там и пригодился, а глубже — из-за несравненных страданий, перенесенных нами».

Это ограничение будет многократно усилено в солженицынском трактате 1990-го «Как нам обустроить Россию», где самой формуле «перестройка» автор противопоставит идею обустройства, реформаторскую, антиреволюционную и национально окрашенную в одно и то же время. Рассуждения о «мягком подбрюшье» Средней Азии не добавит сторонников солженицынскому проекту образца 1990-го — за пределами России. А внутри России гуманистическое русофильство тоже не пустит глубокие корни.

Для русофилов гуманизм избыточен, для гуманистов русофильство непонятно.

Точно так в 1973-м антизападные пассажи не прибавили сочувственников великому писателю и масштабному прожектеру национального будущего.

Но факт остается фактом: к 1974-му как минимум один полномасштабный проект выхода из тупика, с предупреждениями об опасностях и приложенными картами минных полей, имелся. Путь русско-украинский, национальный, отрицающий шовинизм, но предельно критичный по отношению к Западу: «Опасность — многосторонний тупик западной цивилизации, к которой и Россия давно избрала честь принадлежать, — не так близка, еще в запасе есть два-три десятилетия… И я не касался бы той опасности в этом письме, если бы решение обеих задач не совпадало бы во многом, если бы один и тот же поворот, единое решение не избавляло бы нас от обеих опасностей! Так благоприятно редко сходится в истории. Эти дары ее надо ценить, эти возможности не упускать».

Преодоление марксизма, национальные корни… А дальше — отказ от обожествления прогресса в пользу сбережения природы, о чем знал «любой деревенский дед» — и о чем забыли наши западные учителя. Затем — разворот русской цивилизации на северо-восток… словом, все, над чем смеется Давид Самойлов в 1974-м и над чем в 1986-м еще жестче будет издеваться в антиутопии «Москва 2042» Владимир Войнович. Все — кроме одного разъяснения, которое Солженицын будет повторять почти во всех своих публичных выступлениях 70-х. А именно: что он не предлагает безальтернативную, единственно возможную модель выправления настоящего ради прорыва в будущее. А только одну из возможных стратегий, которую сам он считает правильной, но которую готов обсуждать в рамках общей дискуссии.

При этом понятно, что единственная альтернативная стратегия, которой Солженицын придавал тогда значение и с которой был готов внутренне полемизировать как равный с равным, принадлежала академику Сахарову.

Академик Андрей Сахаров. Фото: Владимир Завьялов / ТАСС

Первый набросок программы спасения тонущей страны был сделан Андреем Дмитриевичем в далеком 1968-м, когда он начал работу над книгой «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Позже он будет скептически отзываться о собственном труде: «компиляция либеральных, гуманистических и «наукократических» идей, базирующаяся на доступных мне сведениях и личном опыте». Но при всем том абрис будущей сахаровской программы здесь уже намечен. На уровне цивилизационном необходима конвергенция, то есть переплетение принципов капитализма и социализма. На уровне межстрановом — переговоры вместо войн. На уровне интеллектуальном — универсализм гуманистических решений.

До и помимо Солженицына Сахаров набросал вчерне свою стратегию, свой план, свою «дорожную карту». А уже в 1970-м совместно с Роем Медведевым и Валентином Турчиным он напишет свое «письмо вождям».

- В первом пункте оно совпадает с будущим солженицынским посланием: «шеф, усё пропало»; если не начать немедленное движение к реформам, обвал гарантирован.

- Во втором тоже: мирный путь единственно приемлем, никаких революционных потрясений.

- Начиная с третьего пункта нарастает расхождение. Не отказ от марксизма, а усовершенствование социализма, не смягчение авторитаризма, а усиление демократии.

- В четвертом происходит окончательный смысловой разрыв. «На первый план выдвинулись проблемы управления и организации… Они требуют широкого обмена информацией и идеями». Сахаров настаивает: закрытые информационные системы губительны; отгораживание от Запада приведет нас к зависимости от Востока и дальнейшему отставанию, чреватому распадом.

Академик Андрей Сахаров и Михаил Горбачев (на заднем плане). Фото: AFP

Отдельная тема — отношения государственного руководства и интеллигенции; поправить их, пока государство блокирует информацию, не удастся. А как только они поправятся, это вызовет всплеск энтузиазма, равного которому в мире не было и не будет. Что ранняя перестройка полностью подтвердит (кстати, именно в 1970-м Горбачев возглавит крайком).

Но (вопреки Солженицыну) одно из предварительных, необсуждаемых условий успеха политики перемен — «новое издание» космополитизма, включая запрет на указание национальности в паспорте. При этом попранные при Сталине права депортированных народов должны быть восстановлены; но не потому, что в современной цивилизации по-прежнему важны нации, а потому, что важны права человека. И никакие политические соображения не должны препятствовать одному из главных прав человека — на перемещение по миру. Об этом Сахаров напишет в 1971-м — и еще жестче разойдется с Солженицыным, для которого эмиграция вопрос слишком узкий; сама по себе она важна, поскольку «всякое препятствие эмиграции есть дикость, не достойная цивилизованной страны», но «эмиграция — всегда и везде слабость, отдача родной земли насильникам».

Пафос Сахарова интернационален; почвенничество Солженицына для него неприемлемо, «вообще, само разделение идей на западные и русские непонятно.

По-моему, при научном, рационалистическом подходе к общественным и природным явлениям существует только разделение идей и концепций на верные и ошибочные. И где эта здоровая русская линия развития? Неужели был хоть один момент в истории России, как и любой страны, когда она была способна развиваться без противоречий и катаклизмов?».

Проблема национального внутри универсального и универсального внутри национального год от года разносила Сахарова и Солженицына все дальше. Сахаров напишет в 1974-м открытый ответ на «Письмо вождям», в котором напрямую обвинит своего великого оппонента в узости «русского взгляда» на вещи, в чрезмерном внимании к религиозному и недостаточном — к рациональному началу…

Но! — и тут начинается главное — мы же не случайно мягко отсылаем к Горбачеву. Ясно, что в 1970-е никаких больших идей, никаких спасительных утопий у него не было и быть не могло. В отличие от будущего «прораба перестройки» Александра Яковлева, который в 1972-м напечатал в «Литературной газете» статью «Против антиисторизма», где с марксистско-ленинских позиций обличал литературное почвенничество как зародыш будущего шовинизма. (И прозрачно намекая на Солженицына.) Статья вызвала гнев начальства, Яковлев был отправлен в почетную ссылку, послом в Канаду, где с ним и познакомился Горбачев — и пригласил в состав «прорабов перестройки».

15 января 1988 г. Генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и академик Андрей Сахаров перед началом официальной встречи. Фото: Лизунов Юрий, Чумичев Александр / Фотохроника ТАСС

Горбачев никаких утопий и антутопий в 1970-е не прорабатывал. Он просто делал карьеру, решал конкретные хозяйственные вопросы, требовал от директоров совхозов перевыполнения планов по зерну и мясу, строил отношения с московскими покровителями. Но было в его опыте то, что потенциально сближало (и параллельно разводило) его и с сахаровской, и с солженицынской программами. В отличие от академика ставропольский функционер соприкасался с «национально окрашенной» реальностью юга России. А в отличие от писателя не собирался жертвовать марксизмом или заранее отрекаться от Запада. Он мотал на ус во время постоянных туристических поездок с Раисой Максимовной (начиная с 1971 года). И смотрел, что применимо, что нет, что может прижиться, что будет с неизбежностью отторгнуто.

Не отвлеченные интеллектуальные построения, а ежедневный практический опыт расширял его сознание и заранее исключал однозначный выбор в пользу почвенной или западнической традиции. Понятно, что если бы ему в 1970-е пришлось непредвзято прочесть «Размышления…» и «Письмо вождям», онпредпочел бы сахаровские формулы, словно предвещавшие идеи перестройки. И во многом отозвавшиеся в горбачевских мечтаниях об открытом мире, о разоружении, о перестройке для всех. Но

как практический политик он понимал, что двоичные системы бесперспективны, и окончательный выбор одного из двух — бессмыслен.

В конечном счете он выберет третье — полноценную демократию, в пределах которой ставка сделана на конкуренцию идей. Не на победу, не на вытеснение, а именно на конкуренцию, для которой одинаково важны и Солженицын, и Сахаров, и Давид Самойлов.

Не плюрализм, столь ненавистный позднему Солженицыну, не равнодушное приятие всего, а постоянная возможность выбора. Собственно, это был единственный рабочий вариант. Не почва, не Запад; не сочетание одного с другим; не выдавливание Сахарова Солженицыным или отказ от Самойлова, а широкое поле возможностей. Не путать с полем чудес, гуляй-полем и полевыми командирами, которые всегда являются после отказа от реальной демократии.