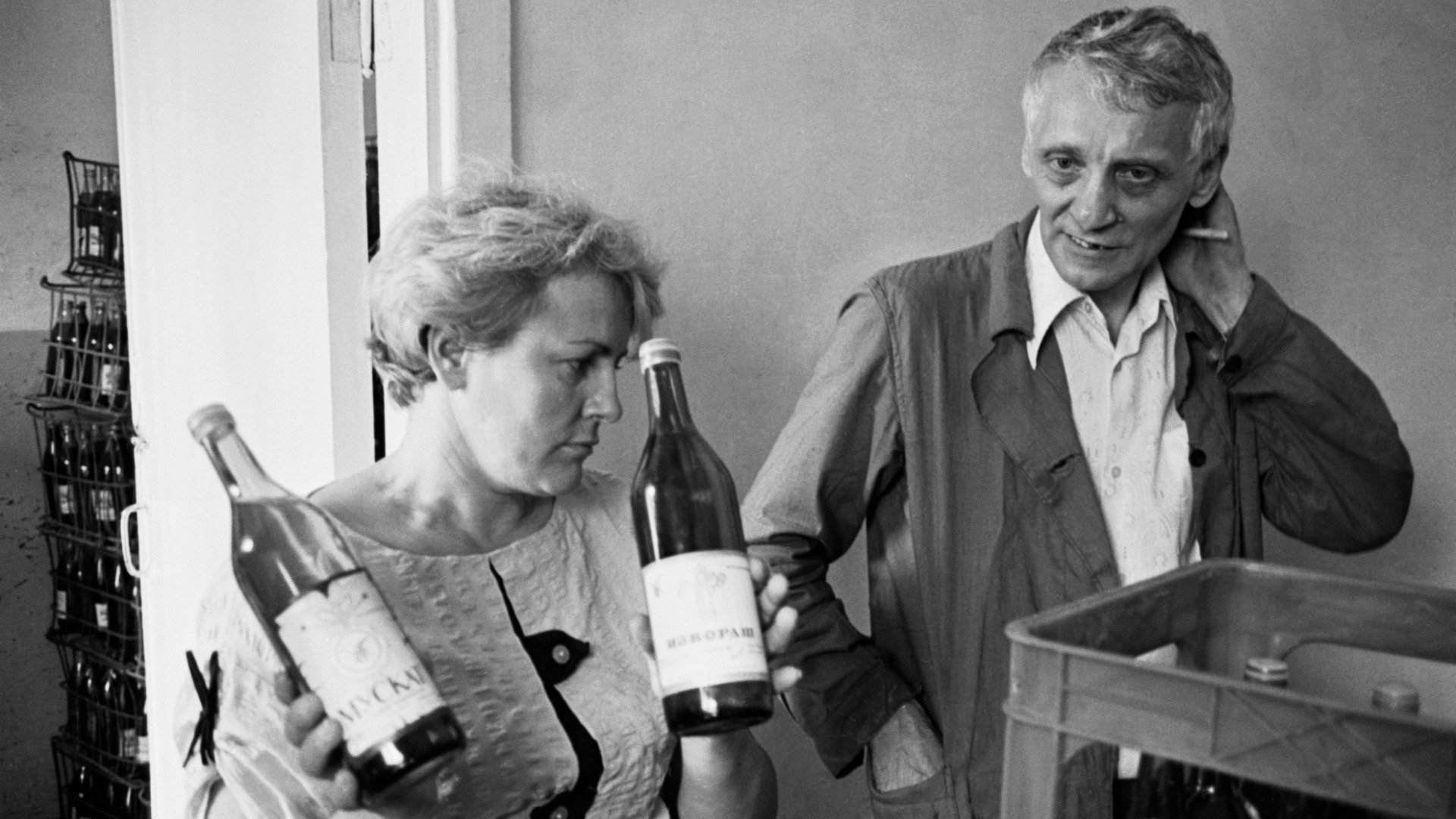

Фото: Анатолий Семехин, Алексей Щукин / Фотохроника ТАСС

Ровно сорок лет назад в нашей стране произошло событие, в корне изменившее образ жизни, связанный с потреблением спиртного. 17 мая 1985-го были опубликованы постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма», открывшие антиалкогольную кампанию. Помимо всяческих ограничений, например, запрета на продажу алкоголя лицам моложе 21 года, сокращения торговли спиртным и прочих ужесточений наказаний за пьянство, была принята весьма радикальная программа ежегодного уменьшения объемов производства водки и ликеро-водочных изделий. Кроме того, к 1988 году предполагалось «полностью прекратить выпуск плодово-ягодных вин». Крепленое вино, столь популярное в народе, было приговорено. Рушился привычный советскому человеку мир!

От «трех топоров» до бормотухи

О вкусах не спорят. Но все же сколько их было — этих замечательных напитков, обобщенно именуемых в народе «шмурдяк». И на каждый из них был свой любитель и потребитель. Возникали привязанности и даже любовь к тому или иному сорту крепленого вина. И хоть порой и называли презрительно — «пойло», но вновь и вновь бежали в магазин. Диалоги у входа были просты и лаконичны как профессиональный язык, понятный только посвященным. «Есть? — Нет. — А будет? — Да!» То есть — еще не привезли, но машина ожидается с минуты на минуту. Очередь ждала, волновалась. И правильно — от добра добра не ищут! Ничего другого-то по доступной цене в продаже не было. Брали что дают.

В целом ассортимент крепленых вин вообще-то был богат, но в каждый конкретный момент в московском окраинном магазине могло быть лишь одно, ну максимум два наименования крепленого. Продукция эта пользовалась повышенным спросом, разбирали влет. Конечно, если отправиться в центр, в Столешников переулок, в знаменитый магазин «Вино-фрукты», то тут выбор был. Здесь можно было найти, не с первого, конечно, раза, винную продукцию большинства советских республик. Наиболее плотно были представлены Украина и Молдавия. Тут знаменитые плодово-ягодные «Бiле мiцне» (Белое крепкое) и «Червоне мiцне» (Красное крепкое) и портвейн «Молдавский» — белый и розовый.

Не отставало и Закавказье. Азербайджан давал богатый выбор и заодно уроки географического ликбеза, называя сорта портвейна по месту производства: «Агдам», «Алабашлы», «Акстафа», «Далляр». Из Армении — «Айгешат», «Арарат», «Ереванский»; из Грузии — «Иверия», «Карданахи», «Хирса» и «Лело».

Фото: соцсети

Тут и продукция солнечной Средней Азии — «Сахра» и «Чемен» из Туркмении, узбекские портвейны «Навбахор» («Новая весна») и «Чашма» («Источник»). А «Чашму» и сейчас можно встретить в продаже по 300 рублей за бутылку, и многие, не забывшие тот вкус — хвалят. Но все же среднеазиатские портвейны на строгий вкус настоящих ценителей были излишне сладкими. Но градус в них был — за то и ценились. «Нурек» и «Памир» из Таджикистана, «Алтын-Кум» из Киргизии. Даже «Талас» и «Шырын» из Казахстана. Все это только перечисление наиболее известных в то время марок портвейна, а на местах можно было найти и попробовать много больше.

Наконец, братская помощь социалистических стран. Вне конкуренции болгарское десертное вино «Варна». В начале 1970-х по 2.30 за бутылку. Конечно, дороговато по сравнению с советской продукцией, но оно того стоило.

Чаще всего даже произведенное в республиках крепленое вино просто и без затей именовалось «портвейн» — белый, розовый или красный. Без роду и племени. Вот портвейны «Анапа» и «Золотистый» — их изготавливали на юге России, а разливали зачастую в Москве. Не менее популярные и известные номерные портвейны № «13», «15», «33», «72» и, наконец, «777» — заветные «три семерки» или «три топора», как говорили его любители. Причем более других ценились «три семерки» с фиолетовой этикеткой. В ногу с номерными портвейнами шагали «Вермут розовый» и братья его — «Вермут крепкий», красный и белый. А по сути — та же непритязательная «бормотуха».

Вообще-то потребители портвейна делали строгое различие между сортами крепленых вин. Оно было формальным. Все, что было изготовлено из виноградного сырья по ГОСТ 7208, считалось вполне достойным к употреблению, а вот изготовленное по различным «техническим условиям» (ТУ) или «отраслевым стандартам» (ОСТ), что было обозначено на этикетке, — никуда не годилось и именовалось «бормотухой», «шмурдяком» и прочими нелестными эпитетами. Но на самом деле перед отсутствием должного выбора в магазинах отступал и строгий ценитель. Пили все, что в данный момент могли найти. Не до строгостей тут.

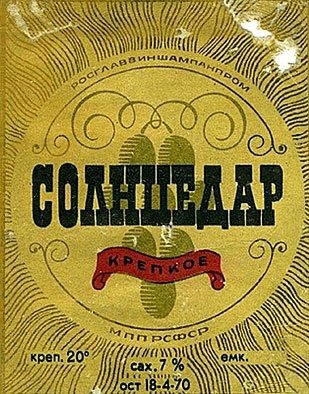

Этикетка «Солнцедара»

«Плодово-выгодная» «Зося»

Страна пила по Стендалю — «красное по-черному». И как тут не вспомнить главный хит 1970-х — «Солнцедар». Это была классическая «бормотуха», производимая по отраслевому стандарту ОСТ 18-4-70. Крепленое вино с таким поэтическим названием изготавливалось из виноматериала, поступавшего в танкерах из Алжира, и било все рекорды по соотношению цена/градус. Пол-литровая бутылка «Солнцедара» обходилась в 1.30 без стоимости посуды, а было в ней 20 градусов.

По содержанию спирта она была эквивалентна водочной четвертинке, а вот по эффективности воздействия заметно превосходила — «била по шарам» со всей серьезностью.

Как и все крепленые вина, «Солнцедар» к концу 1970-х подорожал и постепенно утратил привлекательность. Уж больно плох был на вкус, да и транспортировка сырья в танкерах отражалась на качестве. Травились им часто.

В начале 1970-х популярное крепленое вино «Бiле мiцне», получившее в народе название на медицинский манер — «биомицин», вероятно, за наличие у него целебных свойств, часто разливали в бутылки из-под шампанского. Эти емкости по 0,8 литра, снаряженные вином, тут же получили прозвище — «бомба» или «огнетушитель», кому как нравилось. Действительно, пожар души заливался надежно и с гарантией. Бутылки эти закупоривались плотно сидящей пластмассовой пробкой. Это был прекрасный вариант, когда бутылку брала компания из 3–4 человек. Получалась оптимальная индивидуальная доза алкоголя, перед тем как добраться с работы до дома, — «по стакану». Ну конечно, часто это был лишь «разгон» — приятное времяпровождение в пельменной или теплом подъезде продолжалось с новой порцией. А открывались пластмассовые пробки просто. Тут надо было или действовать крепкими зубами как открывалкой, или слегка подпалить спичкой, пока пластик не размякнет и легко сойдет. Годился в дело и квартирный ключ — поддеть пробку.

Этикетка «Бiле мiцне»

Ассортимент, разливавшийся в «огнетушители», велик: помимо «биомицина» тут и «Вермут розовый». Это был вполне бюджетный вариант. В самом начале 1970-х (до подорожания) портвейн попроще — «шмурдяк» или «бормотуху» в бутылках по 0,8 продавали по цене от 1.50 до 1.80 в зависимости от содержимого. То есть получалось от 35 до 45 копеек за стакан, тогда как поллитровка водки «на троих» обходилась участнику по рублю. А зачем платить больше, когда результат один и тот же? После 1972-го портвейн белый в «огнетушителях» стоил 2.10, а красный 2.15 без стоимости посуды.

В межсезонье в сухом и теплом подъезде можно было не спеша откупорить бутылку и хорошо отдохнуть. А как пить? Конечно, залпом осушить стакан.

А если стакана нет под рукой, то из горла, отметив пальцем на бутылке уровень, до которого следует отпить. Ну а закусить-то чем? К портвейну лучшей закуской была килька в томате. Она приятно оттеняла вкус алкоголя и отлично сочеталась со сладостью вина. Особо ценилась азовская килька — в ней была легкая горчинка и она пожирнее балтийской. А цена-то одна и та же — 33 копейки за банку.

К концу 1970-х пошла мода на шпротный паштет. Он был подороже и, конечно, проигрывал кильке — в нем часто бывал силен привкус машинного масла. А вот появившийся на рубеже 1980-х паштет из рыбы путассу, за те же 40 копеек, был на высоте. Сейчас его уже и не сыщешь. А тогда розовое на цвет и с божественным вкусом содержимое банки паштета из путассу по сравнению со шпротным было просто деликатесом. Если же по деньгам, то закуска к паре бутылок портвейна всем была по карману — полбатона черного хлеба за 8 копеек и банка рыбных консервов — 33 или 40 копеек. И вовсе не дефицит — в любом продуктовом в наличии.

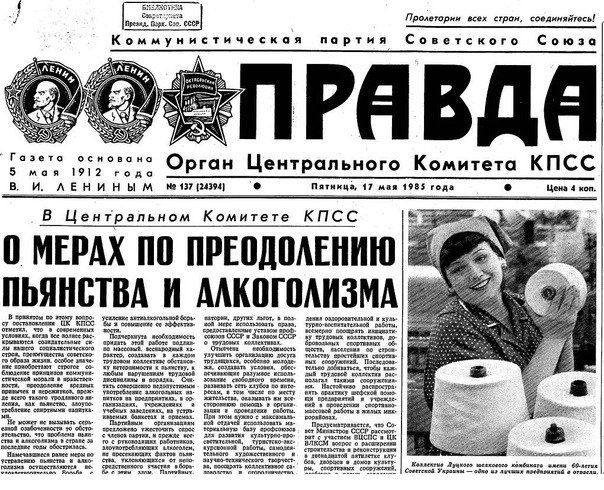

Передовица газеты «Правда»

Ну а если распитие шло в условиях, когда не было возможности основательно расположиться, возиться с консервной банкой, то был закусочный вариант попроще — плавленый сырок или просто карамелька из кондитерского. Действительно, чего там — он же с сахаром и калорийный этот портвейн. И напиток и закуска — два в одном. Вполне можно просто вместо закуски занюхать рукавом и затянуться сигареткой.

Крепленые вина пользовались популярностью и любовью. Говорили ласково, хоть и панибратски, но уважительно — «портвешок».

Но это ценители и по отношению к любимым сортам. А то, чем насыщала магазины власть, чаще всего презрительно: помимо уже известных «пойло», «шмурдяк», «бормотуха», еще и «чернила», «краска». Последнее относилось скорее к сортам, близким к приснопамятному «Солнцедару», о котором злословили, что им можно красить заборы, и, дескать, где-то в цивилизованных странах именно так и поступают, а то, что остается, — нам сплавляют. Нелепость этого утверждения была очевидна, но кто ж всерьез воспринимал такие байки. Алкогольный фольклор, объясняющий все стороны питейного бытия и особенности того или иного «продукта», только прирастал такими фантастическими историями. Но тут и обратная сторона национальной гордости. Вот, дескать, мы какие — и такое можем пить, куда им до нас! И фольклор: «Не теряйте время даром — похмеляйтесь «Солнцедаром». Он действительно был эффективен в малых количествах для опохмелки.

Линейка плодово-ягодных вин тоже имела своего любителя. Вспоминаются знаменитые: «Лучистое» и «Золотая осень» — ласково «Зося» — крепленый напиток, сброженный из яблок, причем с пикантной ноткой тухлинки, указывающей на изначальное качество сырья. Но вот за эту-то нотку напиток и полюбился ценителям. Хотя главное — цена. В самом начале 1970-х это 1 рубль 47 копеек за пол-литровую бутылку. Не зря в народе закрепилось определение «плодово-выгодное» вино. Конечно, ведь бутылка 0,7 более или менее приличного портвейна шла за 2.25 без стоимости посуды, а подорожание 1980-х довело цену до 3.40 и выше.

Пьянство протеста

Официальное искусство портвейн не замечало, страшно далеко оно было от народа. А контркультура не могла пройти мимо: полнота жизни народной — ее хлеб. Высокое поэтическое творчество группы «ДК» и ее лидера Сергея Жарикова охватывает, считай, все аспекты советского бытия. И главное, воспеты любимые народом напитки — самые яркие планеты на небосклоне: «Агдам» и вермут «мутно-розовый».

Лишь… вермут мутно-розовый

поднимет дух твой ввысь,

Купи бутылку нежную,

мятежную;

нажрись,

Зажри бухало вкусное

второй бутылкой вновь,

И вечно человечная придет

к людЯм любовь.

Группа «ДК». Фото: архив

В коротком и емком названии «Агдам» сошлись все символы. Его и величали уважительно: «Агдам Агдамыч». И группой «ДК» воспет он был с изрядной долей оптимизма:

Ты понял, что жизнь — дерьмо,

Смейся и веселись!

На каждом шагу вино,

Не мучай себя, нажрись!

<…>

Пусть все идет ко всем чертям,

Горит голубым огнем,

В твоем стакане Агдам,

Не бэмсь, еще всё путем.

Один из концертов группы описал 24 сентября 1983-го в дневнике писатель Виктор Славкин.

Из дневника Виктора Славкина

«Концерт на станции Железнодорожная группы новой волны «ДК» («Девичий кал»). Дощатый деревенский клуб. Плакаты и призывы по стенам. На заднике — портрет.

Менеджер: «Так, товарищи, окурки, если будете курить, в карман, бутылки с собой. Здесь они не принимаются».

Солист пародирует представление о ВИА. «У вас в гостях Песня-83». Даже Макаревич* уже пародируется как некий жлобский стандарт.

Но больше всего достается советской лирической песне. «Эта песня о любви, о большой любви. Под названием «Я тебя не люблю»; «На твоих губах вчерашние щи, на твоем лице прыщи, но мне от тебя, от твоей любви не уйти никуда»; «Ты будешь бить ей личико…»; <…> «Я читаю, что надо читать; я слушаю, что надо слышать… Когда надо, я глух, когда тебе надо, я слеп… Но если ты будешь тонуть, я не буду спасать — я буду топить, я буду топить, я буду топить…»; «И если я не возьму, ты возьмешь, если я тебя не убью, ты убьешь меня…»; «Мне на вас наплевать, как и вам на меня… И если я вас не убью — вы убьете меня».

Много песен о выпивке. Портвейн, вермут, одеколон. Про одного Василь Васильевича, которого «нежно-розовый вермут увел в ништяк» (кстати, словечко пятидесятых): «Почтим его память почетным звуком…» (звук пальцем по горлу в микрофон). «Я много пью и песню свою любимую пою…» Песня с некоторым публицистическим запалом (опять же пародийным): «Ты забудь на время свой высокий чин, сбегай лучше в магазин, ты увидишь хороших людей, которых ты не сможешь потом есть».

Солист в паузе между куплетами показывает примитивную пантомиму: отсчитывает деньги, получает бутылку, наливает в рюмку-микрофон, выпивает. Вот, мол, я такой мудак и показываю мудацкую пантомиму. Объявляет: песня о современном молодом человеке, о советском молодом человеке: «Нет ничего впереди, и в прошлом тоже тоска, выпей одеколон, сладкий, словно мускат…»; «Сегодня мне хорошо…» И два шедевра. Песня, состоящая из двух слов. «А писи-писи-писи-мизм» (раз пять), потом после проигрыша: «А опти-опти-опти-мизм (тоже до упора).

И наконец, «Москва колбасная». О том, как едут за продуктами в Москву»**.

В эпоху развитого социализма пьянство, охватившее подрастающее поколение, стало формой ухода от действительности и отчасти неосознанным социальным протестом. Юные уже не верили в идеалы отцов. Отсюда множество молодежных движений — и хиппи с их эскапизмом, и панки с анархистским протестом; тут и отказ от «общественно полезного труда», погружение в алкоголизм.

Портвейн по праву считался молодежным напитком. Как будто подготовительная ступень к водочному алкоголизму. И тоже своего рода спортивная разминка перед переходом на серьезную стезю. «Литрбол» органично уживался с массовым пьянством.

Фото: Владимир Казанцев / Фотохроника ТАСС

Тогдашняя философия приема спиртного очень емко охватывала три основных марксистских закона. Переход количества в качество — ну это вполне наглядно демонстрировал любой дружащий со стаканом. Принятое «на грудь» количество спиртного довольно быстро приводило к новому качеству, как часто говорилось языком протокола — к «потере человеческого облика». Единство и борьба противоположностей — тут немного сложнее, хотя тоже не бином Ньютона. Типажи, разные по характеру и взглядам, но объединенные поначалу общим желанием хорошо выпить, по достижении желаемого вдруг обнаруживают такие бездны взаимных расхождений и противоречий, что тут же дело доходит до драки. Вот тебе и борьба. И уж совсем высокая философия заключалась в законе «отрицания отрицания». Просыпающийся поутру с тяжелым похмельем не только отрицает, но и порицает себя вчерашнего. Но как только к нему возвращаются признаки жизни после приема лечебной порции «живительной влаги», он уже благодушно отрицает только что признаваемый им вред вчерашней неумеренной выпивки. Эх, вот если бы так наглядно и доходчиво объясняли в вузах диалектический материализм — сколько было бы отличников!

В 1984-м, до принятия антиалкогольных постановлений, во вполне благополучную пору мирного потребления «продукта», в стране было продано 300 миллионов декалитров виноградных и плодово-ягодных вин.

А через какие-то шесть-семь лет в этой области наступил спад производства и продаж без малого в 10 раз. И кардинально изменились пристрастия и вкусы населения. Они сместились к пиву и крепким напиткам.

* * *

Не сказать, что интерес к крепленым винам в нынешнее время возвращается, но он и не исчезает. Живет и теплится. В социальных сетях можно найти заинтересованное обсуждение качеств портвейна, купленного в современных магазинах. И что интересно, вновь, как и прежде, буйство фантазии и масса полезных советов. Сетевые комментаторы, расточая похвалы качеству современных портвейнов, отмечают их прекрасную сочетаемость с мясными блюдами, хвалят вкус и букет. Правда, наиболее искушенные советуют перед употреблением портвейна выпить грамм 100–150 водки, чтоб оттенить его явный спиртовой вкус. Он ведь мало изменился по сравнению с советской эпохой. А самый неожиданный отзыв прозвучал парадоксально. В качестве недостатка современного портвейна кто-то указал — похмелье! Вот ведь неожиданность-то.

Да, по всему видно — отвыкли!