Кружок юных безбожников в специальной школе № 11 города Мурома. Фото: Муромский историко-художественный музей

100 лет назад в СССР образовалась самая массовая атеистическая организация — Союз воинствующих безбожников. Во время войны он прекратил свою деятельность, но атеизм остался официальной идеологией СССР. Сегодня, после 35 лет «церковного возрождения», атеизм в России вновь популярен, особенно среди молодежи. Впрочем, как и на Западе. Это чисто социальное движение протеста или у него есть реальные философские основания?

В пасхальные дни 1925-го собрались на съезд в Москве авторы и читатели газеты «Безбожник», появившейся двумя годами ранее по инициативе главного безбожника ВКП (б) Емельяна Ярославского. На съезде было решено сформировать Союз безбожников, в официальное название которого через четыре года добавили эпитет «воинствующих». Под этим именем он и вошел в историю: СВБ, «Союз воинствующих безбожников». К началу Великой Отечественной войны его деятельность достигла астрономических масштабов: помимо «флагманской» газеты издавались десятки атеистических периодических изданий, в том числе на национальных языках, Госиздательство антирелигиозной литературы (ГИАЗ) выпускало миллионы экземпляров книг и брошюр, число ячеек Союза достигло почти 100 тысяч, а число членов — почти 3 млн. Хэдлайнерами движения помимо Ярославского выступали Надежда Крупская, Анатолий Луначарский, Николай Семашко, атеистические стихи для СВБ писали Демьян Бедный, Владимир Маяковский и Василий Лебедев-Кумач…

Главный безбожник

Личность бессменного лидера СВБ, автора лозунга «Борьба против религии — борьба за социализм», примечательна. Член РСДРП с 1898 года, Ярославский возглавлял Общество старых большевиков, но не только избежал репрессий 1937–1938 гг., а удостоился чести написать в 1939-м объемную книгу «О товарище Сталине» — официальную биографию вождя. Смерть Ярославского от онкологии в самом конце 1943-го «промыслительно» совпала со сменой сталинского курса в отношении религии и с появлением карманной патриархии, которая стала одним из самых надежных инструментов советской пропаганды.

Емельян Ярославский. Фото: архив

Миней Израилевич Губельман, как звали Ярославского до революции, подобно многим старым большевикам, не имел нормального образования. Родился зимой 1878 года в Чите, в семье еврейского ссыльнопоселенца, и окончил трехклассное городское училище. Для полемики с академическими богословами этого явно было недостаточно, но Ярославский брал напором и, как сказали бы сейчас, «админресурсом». Свои университеты Ярославский проходил в подполье, на каторге и в спецпоселении в Якутии, откуда приехал в Москву после Февральской революции. Псевдоним себе взял после успешной организации стачки текстильщиков в Ярославле в 1905 г. Уровень образования дал о себе знать в конце 20-х, когда Ярославский призвал ЦК запретить церковные произведения Чайковского, Рахманинова, Баха, Моцарта, а также литературную классику с позитивным образом религии. В дни Октябрьского переворота возглавил Военно-революционный комитет Москвы и стал первым комендантом Кремля. Делал карьеру в Красной армии, дослужившись до комиссара Московского округа, возглавлял Пермский губком и Сибирское бюро ВКП (б), входил в редколлегии «Правды», журналов «Большевик», «Историк-марксист» и «Исторический журнал» (это не считая атеистических). Известным произведением Ярославского, которым зачитывались в советские времена, стала «Библия для верующих и неверующих» (первое издание — в 1925 г., последнее — в 1977 г.).

Имя Ярославского и сегодня увековечено в российской топонимике. Улицы его имени имеются в Ярославле, Чите, Новосибирске, Иркутске, Якутске, Саранске, Перми, Туле и других городах. В Краснодаре переименовали (в Церковную) только ту часть улицы Емельяна Ярославского, на которой построили храм. Наконец, его имя носит Якутский госмузей истории и культуры народов Севера — находясь в ссылке, Ярославский работал в предшественнике этого музея. О бурной деятельности СВБ напоминают поселки Безбожник в Кировской, Брянской, Орловской, Новосибирской областях и в Чувашии. В Москве Безбожному переулку на Каланчевке (там располагалась редакция «Безбожника») вернули историческое название Протопоповский в 1992-м.

Союз схлопнулся, осадок остался

Лебединая песня СВБ — Всесоюзное совещание работников антирелигиозных музеев 28 марта 1941 года. Ярославский привел на нем впечатляющие цифры: за год Союз провел 239 тысяч лекций, которые прослушало почти 11 млн человек, общий тираж всех выпущенных за годы существования ГАИЗ книг превысил 140 млн экземпляров. Годовой тираж газеты «Безбожник» достиг 3,64 млн. И это при том, что на «старых» территориях СССР (без присоединенных по пакту Молотова–Риббентропа) оставалось всего от 100 до 300 действующих храмов (точное их число историки не могут подсчитать).

Георгий Карпов. Фото: архив

СВБ работал в кооперации с НКВД, помогая выявлять и репрессировать «активных религиозников». В руководство Союза входили глава «церковного отдела» ОГПУ/НКВД Евгений Тучков и будущий (с 1943 г.) первый председатель Совета по делам РПЦ при Совнаркоме СССР, по совместительству — начальник отдела «О» МГБ СССР, генерал Георгий Карпов. Будучи начальником Секретно-политического отдела УНКВД по Ленобласти в 1936–1938 гг., Карпов руководил массовыми репрессиями духовенства и верующих (в Ленинграде их было тогда расстреляно около двух тысяч), но «перестроился» в 1943-м, когда Сталин решил восстановить марионеточную патриархию. Впрочем, несогласных с ней Карпов продолжал репрессировать: по данным НКВД, к концу 1940-х в тюрьмах и лагерях МГБ содержалось около трех тысяч православных и греко-католических священнослужителей.

Евгений Тучков. Фото: архив

СВБ резко схлопнулся в первый день Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 г. На бумаге он продолжал существовать до 1947-го, когда был преобразован во Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний (позже — общество «Знание»), но никакой деятельности не вел, а Ярославский переключился на работу руководителем пропагандистской группы ЦК. В своих выступлениях военного времени он даже допускал, что христианство противостоит фашизму, то есть является как бы союзником. В декабре 1943-го Ярославского похоронили в Кремлевской стене, но в некрологе ЦК ВКП (б) даже не упоминалось, что он создал и возглавлял СВБ. Атеистическая работа — конечно, не такая дикая, как в 1920–1930-е гг., — начала набирать обороты к концу сталинского правления: возобновились закрытия монастырей и храмов, а ежегодные тиражи антирелигиозной литературы достигли в 1949 г. 26,7 млн экземпляров, то есть еще больше, чем при Ярославском.

Сталин: препятствия для канонизации

В основе исторической мифологии современной РПЦ лежит убеждение, что в последнее десятилетие своей жизни Сталин «возродил церковь» и даже «покаялся». Его образ появляется на иконах и в житиях (например, Матроны Московской и Луки Крымского), а в контексте Z-идеологии звучат призывы к его канонизации как «архистратига Победы». Авторы будущего жития «благоверного вождя» столкнутся со множеством неприглядных эпизодов его биографии, которые не вписываются в версию о «покаянии» Сталина. Допустим, эпизоды из молодости (осквернение храма и икон мочой, о котором вспоминает одноклассник Сталина по семинарии Георгий Елисабедашвили, или планы убийства монахов, которые Сосо обсуждал с одноклассником Петром Капанадзе, имели место до «покаяния». То же можно сказать об атеистических высказываниях диктатора, собранных в статье «Товарищ Сталин о религии и ее преодолении» («Правда», 20 марта 1940 года).

Матрона Московская и Сталин. Икона. Фото: архив

Но вот любопытный рассказ албанского вождя Энвера Ходжи, который держал свою маленькую страну в тисках сталинизма до конца 1980-х. В воспоминаниях, изданных по-русски в Тиране в 1984 году, описывается беседа Ходжи со Сталиным на даче в Сухуми осенью 1947-го. «Если тебе ясно, что религия — опиум для народа и что Ватикан — центр мракобесия, шпионажа и диверсии в ущерб делу народов, — цитирует Ходжа Сталина, — то умеешь поступать как надо… Под личиной религии духовники ведут враждебную Родине и самому народу деятельность». Другое воспоминание такого рода принадлежит Уинстону Черчиллю, который услышал от Сталина на обеде во время Тегеранской конференции в конце ноября 1943 года (как раз вскоре после «покаяния») такую шуточку: «Дьявол, разумеется, на моей стороне. Потому что, конечно же, каждый знает, что дьявол — коммунист».

Атеизм как мода…

Накануне прошлой Пасхи ВЦИОМ опубликовал данные масштабного исследования, зафиксировавшего снижение доли верующих среди российской молодежи и рост моды на атеизм как протестную идеологию. Лишь 12% зумеров (так принято называть родившихся после 2001 г.) и 18% миллениалов (родившихся в 1992–2000 гг.) считают Пасху важным праздником. При этом прямо неверующими решились назвать себя 28% зумеров и 23% миллениалов.

Несмотря на всю нынешнюю изоляцию от Запада, Россия в этом плане вполне соответствует евроатлантическим тенденциям. В течение примерно 20 лет на Западе растет популярность «нового атеизма» (НА), основными манифестами которого стали книги Сэма Харриса «Конец веры: религия, террор и будущее разума» (рефлексия на теракты 11 сентября 2001 г.), Ричарда Докинза «Бог как иллюзия», Дэниэла Деннита «Разрушение заклятия. Религия как природное явление», Виктора Стенджера «Бог: неудачная гипотеза», Кристофера Хитченса «Бог — не любовь: как религия все отравляет». Сейчас в это трудно поверить, но русские переводы этих книг были изданы в Москве в 2008–2013 годах издательствами «КоЛибри», «Эксмо», «Альпина» и другими. Книга Харриса показывает, что отправной точкой НА стал «экспорт» радикального исламизма, который — через разросшиеся мигрантские сообщества — вступил в прямой конфликт с западными ценностями и укладом жизни. Но поскольку прицельно нападать на ислам до сих пор считается неполиткорректным, идеологи НА направили свой гнев на религию в целом.

Обложки книг по теме

…и защитная реакция

Реагируя на рост религиозно мотивированных насилия и войн в современном мире, идеологи НА вспоминают о крестовых походах, израильско-палестинском конфликте, Боснийской войне и других конфликтах, усматривая везде одну и ту же религиозную подоплеку. С точки зрения сциентизма («строго научного мировоззрения») НА — зеркальная реакция на усиление протестантского фундаментализма, настаивающего на буквальном прочтении Библии, креационизме вопреки эволюции и отвергающем либеральные ценности. Религия Трампа с ее лозунгами «Вернем христианство в школы и армию!» и «Выгоним иммигрантов и запретим ЛГБТ!»* — разновидность такого фундаментализма, дополненная харизматическим движением «Евангелия богатства» (в новорусской традиции известным по мему «Солидный Господь для солидных господ»).

Эта религия резонирует с верой в мессианскую роль Америки (Make America great again! — MAGA), культура которой была основана пуританами, бежавшими через Атлантику от секуляризации и «развращения» Старого Света. Якобы лишь по недоразумению отцы-основатели подпали под влияние масонских идей Просвещения, но все еще не поздно поправить, превратив Америку в теократию с несменяемым мессией-Трампом во главе. Такие тенденции, представленные и в других западных странах, получили определение «постсекуляризма».

Газета «Безбожник» № 18, 22 апреля 1923 года. Суд над патриархом Тихоном

Это отнюдь не банальное возвращение к средневековой традиции. Это формирование нового типа религиозности (подобно формированию «нового атеизма») — постиндустриального, информационного, даже виртуального, если угодно — мета-религиозности. Как уже подмечал «Горби», «в эпоху постсекуляризма религиозные организации проходят через такой же процесс, через который государства прошли в эпоху демократизации. Религия теперь — персональный конструктор, который формирует творческая личность, используя иногда элементы из разных традиций».

В свою очередь, и НА радикально отличается от вульгарного советского атеизма или его предтеч XVIII–XIX веков: подобно постсекулярному религиозному конструктору, он сочетает элементы разных мировоззрений (включая и религиозное), используя интернет как основной инструмент. В отличие от старого атеизма, НА «мягок», он больше не настаивает на тотальном искоренении веры и ее институтов, но лишь на подчинении религии либеральному и сциентистскому стандарту.

Христианский ответ

Христианское богословие отвечает на вызов НА ссылками на новейшие научные открытия, которые сводятся к факту «интеллигибельности Вселенной». Его еще называют «тонкой настройкой»: речь идет о миллиардах и миллиардах факторов и величин, лишь «правильное» соотношение которых ведет к появлению жизни и человека. «Чисто случайное» совпадение такого количества факторов и величин, многие из которых уже измерены, невозможно себе представить даже в масштабах нынешней расширяющейся Вселенной, уж слишком разумно и гармонично они все подобраны. Современное академическое богословие критикует буквализм — как при чтении Писаний, так и при чтении «книги природы». Если последняя прочитана правильно и подробно (хотя процесс ее прочтения бесконечен), она не дает оснований утверждать, будто ее не написал разумный Автор. Дело науки — чтение и интерпретация данных, а не установление личности Автора. Автор столь значительной книги может быть найден, только если откроет Себя Сам.

Алвина Плантинги. Фото: Matt Cashore / Universit

Классикой жанра стал диспут богослова и аналитического философа Алвина Плантинги с атеистическим философом-когнитивистом Дэниэлом Деннетом, состоявшийся в 2009 г. в Чикаго. Плантинга считает теорию эволюции совпадающей с библейской картиной творения и объявляет «натурализм» (веру в Природу и ее слепые законы) квазирелигиозным мировоззрением, несовместимым с теорией эволюции. Отталкиваясь от открытий биохимика Майкла Бихи, Плантинги отмечает, что преобразование неживой материи в живой организм требует еще большего количества «тонких настроек», чем возникновение Вселенной вследствие Большого взрыва (причины которого тоже не могут быть описаны языком физики, поскольку расположены за горизонтом времени/пространства). «Неуправляемый естественный отбор не способен произвести живую клетку», — утверждает Бихи.

С точки зрения совсем уж формальной логики при описании теории эволюции нужно в равной мере допускать как случайность, так и неслучайность мутаций — ну как анекдоте: «Какова вероятность встретить динозавра на улице?» Если с вероятностью 50% мутации могут быть не случайными, значит, у нас нет формального права отрицать божественное участие в процессе. Кстати, и Дарвин писал: «При всех моих колебаниях я никогда не был атеистом в смысле отрицания существования Бога». Выбор других 50%, которые допускают случайность мутаций по Плантинги, — тоже религиозен, это разновидность веры. По каким-то внутренним интуициям одному человеку приятнее выбирать, что вмешательство было, а другому — что нет. Откуда берутся эти интуиции, чем они мотивированы — отдельный разговор, причем скорее метафизический (в крайнем случае — психологический), чем биологический. Но на самом деле, развивает свою мысль богослов, доли вероятностей распределяются не так равномерно. Чтобы пояснить, о чем речь, он предлагает притчу: «Мы приземляемся на космическом корабле на какую-нибудь планету. Там мы обнаруживаем каменную стрелу, лежащую на поверхности, в комплекте с канавками и углублениями, появившимися, по-видимому, в процессе ее формирования. Предлагаются два варианта возможного происхождения стрелы. Первый — она образуется в процессе эрозии почвы, вторая — она преднамеренно спроектирована и оформлена жителями планеты. Первая гипотеза вовсе не выглядит предпочтительней».

Дэниэль Деннет. Фото: Vida Press

Другой американский богослов, Джон Хот, отмечает, что атеизм в той же степени основан на «доверии авторитетному источнику», как и религиозная вера, и укрепляется за счет личного опыта, которым дополняется это доверие. Если и не считать атеизм религией, то его приходится, по крайней мере, считать верой (доверием), которая составляет «фундаментальное основание человеческого существования и функционирования человеческого общества». «Новые атеисты», в отличие от старых, и не отвергают ценности веры вообще, но делят ее на конструктивную и деструктивную, так или иначе сводя первую к сциентизму (натурализму) и прагматизму. По словам британского священника и биофизика Алистера Макграта,

«конфликт между наукой и религией» носит больше социальный характер — как конфликт институтов в борьбе за ресурс.

В таком виде он проистекает из позднесредневекового конфликта духовенства с университетскими корпорациями. В рамках современной дискуссии науки и религии на выбор предлагаются модели NOMA и POMA: nonoverlapping magisterial («непересекающиеся компетенции») и partially overlapping magisterial («частично пересекающиеся компетенции»). Первая восходит к схоластической традиции «двойственной истины», вторая — современная — призывает сциентистов и богословов обмениваться методами интерпретации явлений и целеполаганием.

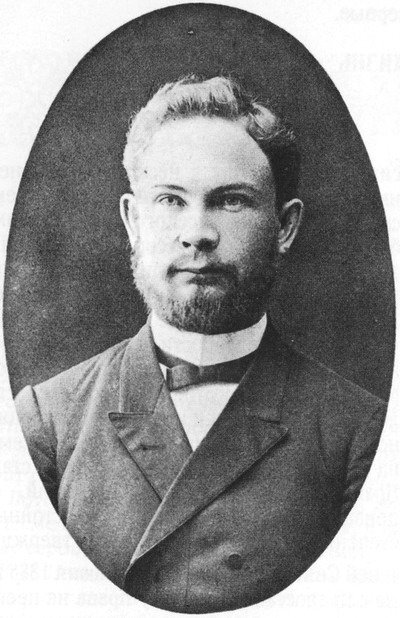

Виктор Несмелов. Фото: Википедия

* * *

Российский философ и богослов, заслуженный профессор Казанской духовной академии Виктор Несмелов, репрессированный в 1930-е не без участия выше упомянутых Тучкова и Карпова, пришел к выводу, что атеизм лишен доктринального содержания: в сфере доктрины он занимается критикой и отрицанием другой доктрины, теистической. По определению Несмелова, атеизм — это «психическое настроение человека», а атеистическое мышление возникает как своего рода капитуляция ума перед страхом не достичь полноты знания о бытии своими силами. Логика атеистической аргументации при этом ведет, по мнению философа, не к атеизму, а к агностицизму — к признанию того факта, что

человек своими силами ничего узнать о Боге не может. Природа нашего познания не позволяет переступить дальше этого предела.

«Новый атеизм» — явление больше социальное, чем философское. В чем-то его даже можно признать здоровой реакцией на принудительное насаждение нездоровых форм религиозности, на возвращение тоталитаризма, уже в различных религиозных ризах. Однако в столь глубокой сфере, как религиозное осмысление бытия, одной лишь энергии протеста недостаточно — нужен положительный ответ о смысле. И его «новый атеизм» не дает. Он откладывает этот ответ «на потом».