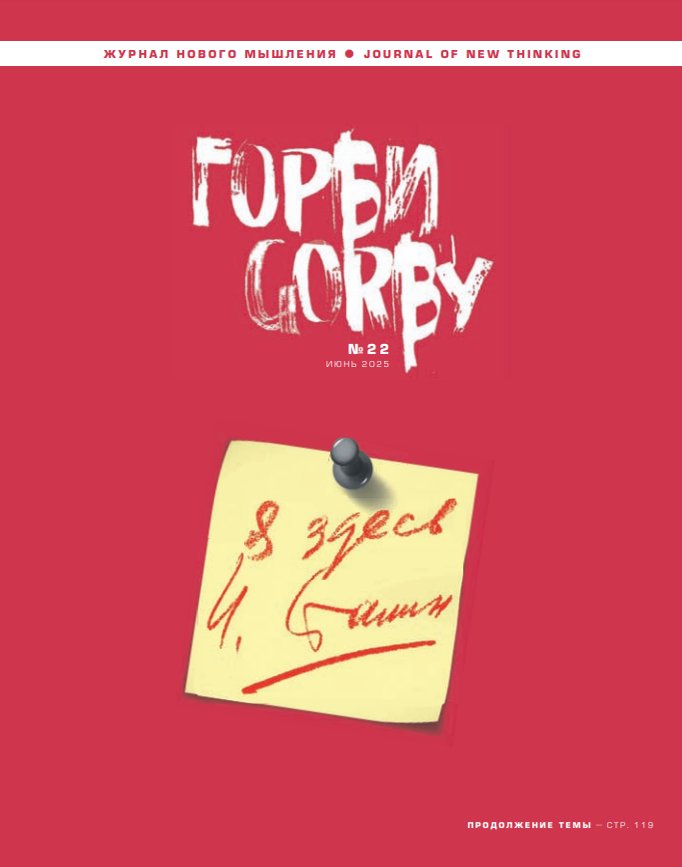

Известный ученый-библеист и проницательный публицист Андрей Десницкий исследует фильмы Эльдара Рязанова, открывая в них новые смыслы, помогающие понять сегодняшнюю действительность и место интеллигента в ней.

Эльдар Рязанов снимает художественный фильм «Дорогая Елена Сергеевна», 1987 год. Фото: Валентина Мастюкова / Фотохроника ТАСС

Когда я был маленьким, В.И. Ленин учил меня с надписи на одном из московских зданий: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино!» До сих пор, оказывается, спорят, говорил ли Ленин такое и верно ли его слова пересказал Луначарский, и правда ли, что у него эта фраза начиналась со слов «Пока народ безграмотен» (похоже, что неправда).

Но я в детстве был горячо согласен с Ильичом, особенно если иметь в виду мультики. Подумав хорошенько, соглашусь с ним и сейчас, особенно если иметь в виду советское прошлое.

Кино, как и любое художественное высказывание, в условиях тотальной несвободы становится способом поговорить о главном и поделиться насущным.

Его куда сложнее отцензурировать, чем книгу, ведь мимика и интонации способны перевернуть смысл сказанного ровно наоборот, а задний план может дать столько подсказок, сколько ни один цензор не заметит. При этом кино стало искусством действительно массовым, и особенно массовым для грамотных, способных считывать все эти аллюзии и подтексты.

Но меняются времена, а с ними контексты. И для новых поколений советские фильмы нередко воспринимаются сегодня как гимн исчезнувшей стране, где храбрые и честные люди жили вместе и творили прекрасное. Кто при этом плевал кому на коммунальной кухне в суп и кто на кого стучал в партком, остается, разумеется, за кадром. Но возникают и новые смыслы: советское киноискусство становится своего рода учебником истории и подсказкой, как мы дошли до жизни такой.

Можно было бы говорить о многом и о многих: о веселом находчивом Шурике Гайдая, об обаятельных эгоцентриках у Захарова, о межкультурных парадоксах у Данелии. Может быть, в следующий раз о них и поговорим. Но сегодня я бы хотел поделиться мыслями о мятущихся интеллигентах Эльдара Рязанова — мне кажется, что их портретная галерея многое может рассказать о нашем… не столько прошлом, сколько настоящем. Я сосредоточусь только на нескольких фильмах, не сказав ничего ни о блистательной «Карнавальной ночи», ни об искрометном «Бедном гусаре», ни о неожиданных «Старых клячах». Только хардкор, только мятущийся интеллигент в предлагаемых обстоятельствах. Итак…

Ключи от улицы Строителей

Премьеру фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» на Новый, 1976 год я запомнил хорошо. Семья собралась у телевизора, были еще и гости, я тоже собрался смотреть — и оказалось, что это вообще мультик! Но он был каким-то неинтересным, а потом и вовсе стали петь и говорить про непонятное, и я ушел играть во что-то свое.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

И только спустя годы я понял, что это было сотворение мифа. В гражданской советской религии Новый год был одним из главных праздников — самым теплым и домашним из всех, с подарками и надеждой на перемены к лучшему. Собственно, практически во всех религиозных и мифологических системах есть такое новогоднее празднество, точка обновления и одновременно повторения, когда должно уйти все плохое, а все хорошее пусть останется и повторится.

Но у этого праздника не было своего мифа — главной и поучительной истории, объясняющей, как устроен мир и как нам в нем жить. Такие истории были у всех официальных праздников, прежде всего — у Дня Победы, который стал своего рода советской Пасхой. А у Нового года ее не было. Он был возвращен в советский календарь еще в тридцатые как замена Рождеству, ноистория про младенца Иисуса, естественно, никак не вписывалась в атеистический канон. А Дед Мороз со Снегурочкой и мешком подарков все-таки не тянул на полноценную замену: в этом мешке не было ни объяснений, ни смыслов, только игрушки с конфетами.

Естественно, новогодней теме были посвящены многие иные фильмы, да та же «Карнавальная ночь», но

лишь «Иронии судьбы» удалось стать мифом, моделирующим реальность. И этот миф был про советскую интеллигенцию.

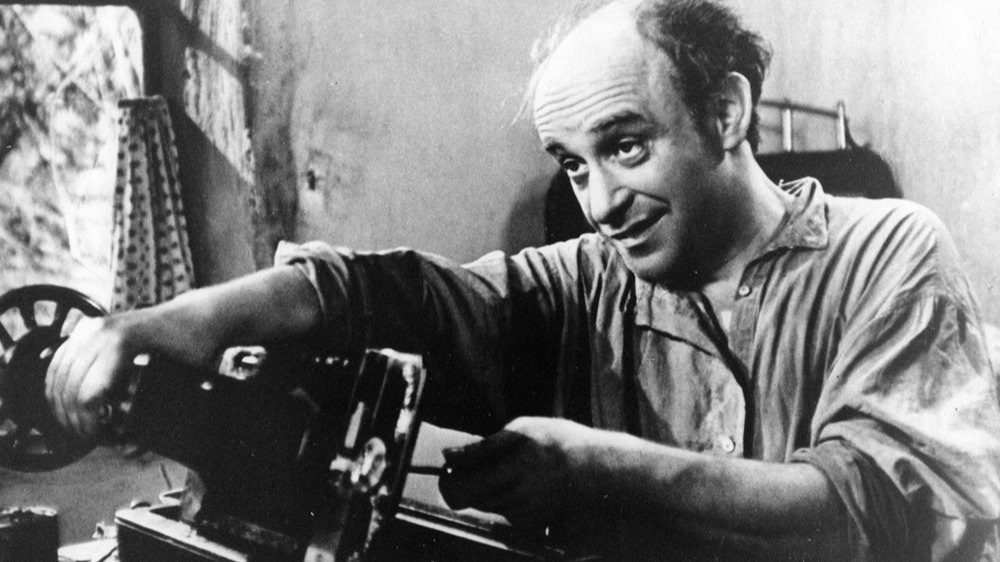

Смотрите, есть двое хороших и одиноких людей: немного инфантильный Женя со своей мамой и чуточку капризная Надя. Они живут в разных городах, у них нет шанса встретиться, они собираются вступить в законный брак с довольно случайными партнерами, видимо, чтобы избавиться от одиночества. И вот новогодняя судьба, а точнее, новогодний ритуал с баней и водкой (что может быть сакральнее!) перемешивает карты… и оказывается, что нет никаких разных городов, разных дверей, разных квартир. Все ключи подходят ко всем адресам во всех городах, все квартиры обставлены одинаково (а это же семидесятые, расцвет панельного строительства и эпоха массовых переездов из коммуналок). «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз!»

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Врач и учительница, люди двух самых универсальных интеллигентских профессий, под мировым древом, то есть елочкой, вкушают сакральную заливную рыбу… говорят, на съемках она была настоящая, но ее всю съел лично Рязанов, так что в кадре ее просто нет, но в нее надо верить. Самовлюбленный Ипполит, посмевший назвать эту рыбу гадостью, изгнан из квартиры с универсальным адресом и замком. Все плохое, точнее, неподходящее ушло, все хорошее осталось и сложилось в новой, невиданной доселе комбинации. И главное, никому ничего не пришлось для этого делать! Новогоднее чудо обеспечено Государством, вселившим этих людей в эти квартиры, и Судьбой с ее священным напитком водкой.

Не подумайте, что я плохо отношусь к этому фильму, под который строгает оливье вот уже которое поколение врачей, учительниц, а с ними и представителей иных профессий. Он давал надежду на внезапное чудо в стране всеобщего планирования и контроля и помогал людям жить.

Но едва утвердившийся миф потребовал, в соответствии с заветами Жака Дерриды, собственной деконструкции…

Прокофьевна и Ефремович

И эта деконструкция произошла в следующем «Служебном романе» (1977), где тоже двое одиноких героев-интеллигентов, мужчина и женщина, только их судьба свела не случайно. Они работают в статистическом учреждении (тотальный учет и контроль!), живут в одном и том же большом городе, где им, кажется, не очень уютно. Обратим внимание на их отчества: отцов наших героев звали Прокофий и Ефрем. Мы ничего не знаем об их происхождении, но очень похоже, что они — первое поколение, родившееся в городе (как и моя мама, дочь крестьян из Тверской губернии, родившаяся в городе Горьком, куда они переехали строить социализм).

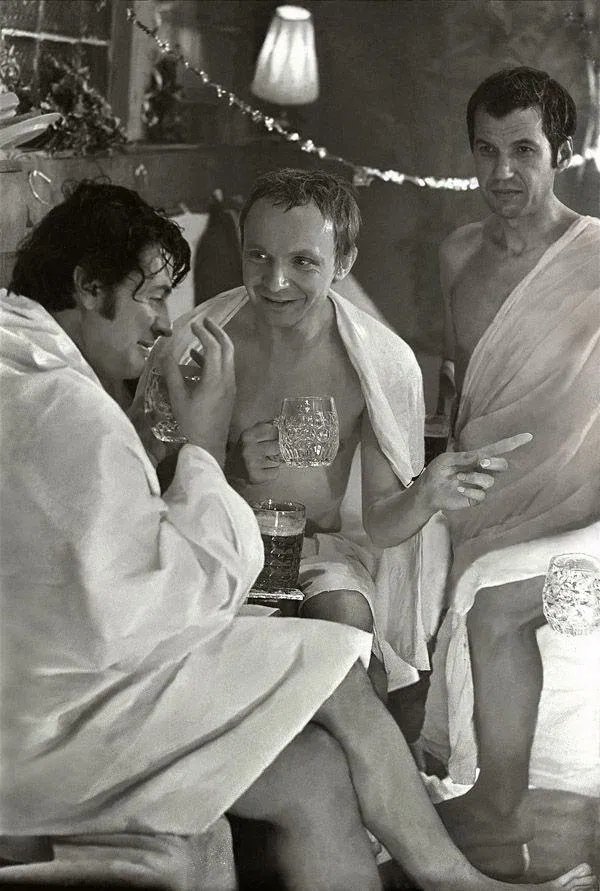

Кадр из фильма «Служебный роман»

Это первое городское поколение уже полностью выпало из традиционного крестьянского быта и не имеет никакого желания в него возвращаться. Быт городской оно с детства освоило, но… прежние стереотипы не уходят так легко. Весь фильм — про их нарушение: женщина оказывается начальницей над мужчиной, при этом она одинока и не стремится к замужеству, а мужчина по непонятным причинам один воспитывает двоих детей. Они, идеальные советские служащие, не очень, надо сказать, справляются с этими своими ролями и, презрев пересуды и наговоры, а заодно и расставшись с собственной гордостью, с радостью бросаются в омут традиционной модели: начальница вспоминает, что она нестарая еще женщина, а подчиненный принимает на себя роль мужчины-ухажера. Финальная сцена, в которой он увозит ее на машине в непонятное «прямо» и яростно целует, пока она молотит его кулаками, но все слабее и слабее — это же манифест откровенного мачизма в стиле раннего Голливуда. Впрочем, это карьерист Самохвалов привез из-за границы напитки и наклейки, а наш Ефремович обошелся внутренними ресурсами и всем показал, что он Мужик, когда надо.

Почему я называю это повествование деконструкцией мифа об одинаковых замках и адресах? Смотрите,

Судьбе в фильме не достается даже эпизодической роли. Сами, все сами. И фильм, по сути, про преодоление советских стереотипов: общественное выше личного, всякий труд почетен, женщина равна мужчине и т.д.

Плюс мягкая, но однозначная ирония над жизнью дружного советского коллектива, который занимается какой-то официальной фигней, а на самом деле — собственными развлечениями и интрижками в рабочее время и в рабочих кабинетах.

Но может быть, пора выйти за пределы интеллигентской «прослойки», как это официально называлось в СССР, и столкнуть рафинированного москвича с реалиями жизни где-то в провинции?

Съемки «Служебного романа». Фото: архив

Шнырь с высшим музыкальным

Эта история была рассказана в «Вокзале для двоих» (1982). Московский музыкант возмущен качеством обеда в вокзальном ресторане, где он оказался проездом, он отказывается платить — а дальше целая череда с виду вроде бы мелких происшествий, которые погружают его на самое дно. И поезд он свой пропустил, и за обед вынужден заплатить, и дынями на рынке торгует, и в ресторане музыку лабает, и даже морду ему в итоге набили. И вообще, с самого начала фильма мы видим его заключенным в лагере, и в той же роли в самом конце — притом в лагере он шнырь, т.е. уборщик в бараке, а в заключительной сцене все его музыкальное искусство годно только на то, чтобы подать сигнал: «я здесь, я вернулся под стражу, не наказывайте меня за побег».

Кадр из фильма «Вокзал для двоих»

Вот как же можно было так издеваться над советской интеллигенцией? Можно, если это очередная деконструкция базового мифа про судьбу и взаимозаменяемость. В «Вокзале для двоих» судьба, конечно же, играет ключевую роль, но главный герой, Платон Рябинин, вовсе не пассивен. Он, как и полагается интеллигенту, воспринимает каждый поворот судьбы как испытание, которое нужно пройти с честью. Все ведь началось еще с того, что там, в дофильмовом прошлом, он взял на себя вину за ДТП, в котором на самом деле была виновна его жена. Платить ли за несъедобный обед? Отдавать ли паспорт в залог первому попавшемуся незнакомцу? Идти ли из барака на свидание с женой, перед которой он исполнил долг чести, но не желает исполнять долг супружеский? Рябинин в самом начале фильма показан в заключении, но он был несвободен задолго до того, как оказался за решеткой.

Рябинин — безусловный пленник правил и стереотипов, и по мере того, как развивается его мимолетный роман с хабалистой на первый взгляд официанткой Верой, он учится не судить по первому впечатлению, учится отличать сословную спесь от внутреннего благородства, учится ценить человека по его поступкам, а не по своим шаблонам. Он несвободен, и подтверждает свою несвободу игрой на баяне под лагерным забором, но это не потому, что его бросили за решетку, а потому, что он сам дал начальнику слово. И в этом его высшая свобода.

Перестройку начали с рассветом

А что же будет, если внешняя несвобода ослабнет? Об этом первый перестроечный фильм Рязанова — «Забытая мелодия для флейты» (1987). Разумеется, и это история любви (бывшего?) интеллигента: чиновник из совершенно бессмысленного учреждения Леонид Филимонов старательно перекладывает бумажки и готовится к карьерному рывку, но вдруг встречает очаровательную медсестру и вспоминает молодость. Сначала он пытается совмещать приятный роман с полезной для карьеры семейной жизнью, но потом приходится совершать выбор — и он выбирает былые идеалы, а заодно и достает из чехла позаброшенную флейту. Но ненадолго. Карьера все же оказалась важнее…

Кадр из фильма «Забытая мелодия для флейты»

Он — это Рябинин, у которого все хорошо, которого судьба не бросила на съедение официантке и проводнику с его дынями. Может ли он сам преодолеть свои шаблоны и стереотипы, особенно когда это невыгодно, когда за это придется платить высокую цену? Он пытается, но потом сдается.

Но это не только его личная история. В «Главном управлении свободного времени» трудится много народу, и все больше интеллигентного на вид, практически все понимают, что занимаются идиотизмом, но «как можно заниматься идиотизмом без руководителя?». И потому все остается на своих местах, хотя «перестройку начали с рассветом», как поют бюрократы в песне, лишь приснившейся герою.

Но не приснилась ли зрителям сама перестройка, если прежние кресла не пустуют, а омоложение кадров ведет к их неизбежному бронзовению?

Где вообще та грань, за которой интеллигент становится бюрократом госаппарата и есть ли для него путь назад?

Ответы каждый зритель мог находить сам, однако нельзя не заметить, насколько скептична позиция самого Рязанова. Как мы понимаем из нашей современности, скепсис был вполне оправдан.

Меритократы помойки

Окончательно этот миф деконструирован, а точнее, разрушен до основания был в фильме «Небеса обетованные» (1991). Это трагикомический калейдоскоп портретов и историй людей, категорически «не вписавшихся в рынок», в основном интеллигентов и примкнувших к ним людей других званий и профессий. Они живут в буквальном и переносном смысле на помойке, но при этом стараются сохранять свои принципы и помогать тем, кому еще хуже. А город, который в «Иронии судьбы» был скоплением однотипных панельных домов, а в «Служебном романе» не слишком удобной, но привычной средой обитания, превратился в каменные джунгли, где идет гонка на выживание.

Кадр из фильма «Небеса обетованные»

Здесь уже нет никакой романтической истории, кроме одной: пожилой бывший зэк пленен юной пэтэушницей. И все дело в том, что пэтэушница хочет заполучить дачу, где тот живет, — но не знает, что он там поселился самовольно. Финал крайне сумбурен: с милицией, чиновниками, зарубежными инвесторами и предполагаемыми инопланетянами, собирающимися забрать наших героев с этой планеты к себе. И кажется, забирают — ну или всех охватывает коллективное помешательство, тут возможны разные трактовки. Но без инопланетян там точно никак было не разобраться.

Словом, наступила новая эпоха, которой эти люди совершенно не нужны, которую они совершенно не понимают. Они остались прежними, а мир, в котором они могли бы жить, исчез. Финал.

Пять сезонов одного сериала

«Небеса обетованные» — далеко не последний фильм Рязанова, но последний из снятых им в СССР, и его, на мой взгляд, можно рассматривать как завершающий аккорд в этом ряду из пяти фильмов. Их герои могли быть знакомы друг с другом, они менялись по мере собственного взросления и по мере того, как менялось общество. Вряд ли Рязанов задумывал их как пять сезонов одного сериала, но мы сегодня можем их именно так и воспринимать.

Разумеется, не только эти пять фильмов были сняты в позднем СССР про советскую интеллигенцию и ее метания. Скажем, «Осенний марафон» (1979) настолько похож на фильмы Рязанова, что требуется усилие, чтобы вспомнить: это фильм Георгия Данелии. И хотя в главной роли опять Олег Басилашвили, герой там совершенно иного рода: нерешительный человек, который не умеет говорить «нет» и делать выбор и потому без конца попадает в неловкие ситуации, мучает себя и окружающих.

Кадр из фильма «Осенний марафон»

О, герои Рязанова выбор делать еще как умеют! Женщины у него в фильмах очень разные, а вот мужчины в значительной мере похожи (в двух фильмах главных играет Андрей Мягков, в двух — Олег Басилашвили, хотя в «Небесах» единственного главного героя нет, и еще в одном — Леонид Филатов). Да, это люди мягкие и воспитанные, зачастую нерешительные, но с твердыми принципами, и если они ими поступаются, даром такое не проходит: флейтист-чиновник Филимонов, отвергнув любимую ради карьеры, тут же умирает от инфаркта. Может быть, этих людей трудно назвать совестью нации, однако совесть у них точно есть, и они чутко к ней прислушиваются.

Казалось бы, вот они, прекрасные наследники шестидесятников, те Руматы Эсторские, которые, стоит им дать свободу и пустить их во власть, слепят из мрачного Арканара сияющий мир Полудня, если брать образ Стругацких из предшествующего десятилетия. Но что-то пошло не так, и фильмы Рязанова помогают понять, почему.

Все эти мужчины предельно сосредоточены на себе и своих близких. Понятно, что в советских условиях снимать о людях, меняющих к лучшему целый мир, можно было только в рамках советского канона о милиции или производстве («Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, 1979, или «Мы, нижеподписавшиеся» Татьяны Лиозновой, 1981), ну, на худой конец, снимать сказки, как делал Марк Захаров. Честный, но при этом подцензурный портрет советского интеллигента — это, безусловно, портрет того, кто идет на широкие компромиссы с властью, даже когда остается кристально честным в быту.

Казалось бы, вот они, прекрасные наследники шестидесятников, те Руматы Эсторские, которые, стоит им дать свободу и пустить их во власть, слепят из мрачного Арканара сияющий мир Полудня, если брать образ Стругацких из предшествующего десятилетия. Но что-то пошло не так, и фильмы Рязанова помогают понять, почему.

Все эти мужчины предельно сосредоточены на себе и своих близких. Понятно, что в советских условиях снимать о людях, меняющих к лучшему целый мир, можно было только в рамках советского канона о милиции или производстве («Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, 1979, или «Мы, нижеподписавшиеся» Татьяны Лиозновой, 1981), ну, на худой конец, снимать сказки, как делал Марк Захаров. Честный, но при этом подцензурный портрет советского интеллигента — это, безусловно, портрет того, кто идет на широкие компромиссы с властью, даже когда остается кристально честным в быту.

Но уже «Забытая мелодия» ставит вопрос: а что, если такие люди все-таки пойдут во власть — при изменившихся условиях, при новой свободе, при перестройке? И ответ звучит скептически и тревожно. Ну а если откажутся от власти и богатства, то… «Небеса обетованные» ясно указывают, куда таким дорога. Жизнью этих людей будут распоряжаться другие, тем более что все они — яркие, талантливые одиночки, заставить их объединиться может разве что нищенство на помойке.

Может быть,

самым важным в фильмах Рязанова, и не только его одного, был как раз портрет этой самой интеллигенции — без идеализации, но с огромной симпатией и со знанием материала.

И еще размышление: далеко ли ушла советская интеллигенция от патриархальных корней, как в «Служебном романе»? И пропасть между столичным музыкантом и провинциальной официанткой, как в «Вокзале», огромна, но точно ли она непреодолима за 24 часа? В самом ли деле им нечего сказать друг другу и нечему друг друга научить?

Базовый миф одного из главных советских праздников, как и положено мифам, объясняет и предсказывает действительность. А тем более делает это его деконструкция!

Читайте также

Что характерно, старые мифы нередко возвращаются. «Иронию судьбы» показывают по телевизору каждый Новый год, и это далеко не советская традиция, она началась только в девяностые, и это понятно: в период потрясения основ хорошо посмотреть старую добрую сказку о стабильности и стереотипности жизни. Хирург в поликлинике, учительница в школе, и так до пенсии (дорастут до главврача и завуча, наверное), и ключи у них одинаковые, и адреса, а судьба пусть сама распорядится, кому за кого замуж выходить. Разве не мечта? Разве не запрос на возврат заливной рыбы, которая хоть и гадость, но своя, родная?

Рязанов, конечно, такого в виду не имел, но не дано художнику предугадать, как отзовется его творение в новых поколениях. Сняли ведь даже сиквел к этому великому фильму, но я не смотрел и не собираюсь, простите, старый фильм точно лучше.

Андрей Десницкий